Динамика функциональных показателей нижних конечностей у пациентов с диспластическим коксартрозм после оперативного лечения

Автор: Долганова Тамара Игоревна, Тпленький Михаил Павлович, Олейников Евгений Владимирович, Долганов Дмитрий Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Материалы III съезда ортопедов-травматологов Уральского федерального округа

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В ближайшие и отдаленные сроки после лечения проведено комплексное физиологическое обследование 50 пациентов с диспластическим коксартрозом в возрасте от 10 до 18 лет. Реконструкция проксимального отдела бедра выполнена в 14 наблюдениях. В остальных случаях выполнены корригирующие операции на обоих суставных компонентах. Клинически достигнуто улучшение опорности конечности, функции сустава, компенсация укорочения. После снятия аппарата Илизарова быстрее всего восстанавливается функциональная нагрузка на оперированную конечность, которая в сочетании с правильным стереотипом ходьбы позволяет больным увеличивать свою двигательную активность. Учитывая закономерности восстановительного периода, в комплексе ЛФК упражнения на развитие сократительной способности мышц следует рекомендовать только после нормализации тонуса мышц до значений интактной конечности. Наблюдаемые нарушения осанки и деформации позвоночника являются преимущественно адаптационными проявлениями опорно-двигательной системы к биомеханически условиям функционирования, что требует особого внимания в комплексе ЛФК.

Диспластический коксартроз, реабилитация, сила мышц, опороспособность конечности, нарушения осанки

Короткий адрес: https://sciup.org/142121597

IDR: 142121597

Текст статьи Динамика функциональных показателей нижних конечностей у пациентов с диспластическим коксартрозм после оперативного лечения

В Центре с 2002 года для лечения пациентов с диспластическим коксартрозом используются методики, предполагающие улучшение соотношений в тазобедренном сочленении и реконструкцию одного или обоих суставных компонентов. Для устранения недоразвития вертлужной впадины применялись реориентирующие остеотомии таза. Для восстановления биомеханики проксимального отдела бедра выполнялись чрезвертельные остеотомии [1].

Для достижения положительных результатов у данной категории больных важное значение имеет правильное планирование и проведение реабилитационного лечения после снятия аппарата.

Цель: исследование биомеханических и функциональных параметров конечности после реконструкции тазобедренного сустава у больных с дис-пластическим коксатрозом для совершенствования тактики реабилитационного процесса после снятия аппарата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено обследование 50 пациентов с дис-пластическим коксартрозом в возрасте от 10 до 18 лет. Реконструкция проксимального отдела бедра выполнена в 14 наблюдениях. В остальных случаях выполнены корригирующие операции на обоих суставных компонентах. Клинически достигнуто улучшение опорности конечности, функции сустава, компенсация укорочения.

Проведено комплексное физиологическое обследование пациентов. Нагрузка на больную ко- нечность определялась в статике по Николаеву и выражалась в процентах относительно показателя здоровой [2]. Оценку сократительной способности мышц бедра осуществляли по данным динамометрии, которая выполнялась с использованием реверсивного динамометра с использованием разработанных устройств [3].

Расчет максимального момента силы (МС Н×м) мышц производился по формуле: МС= F×L, где МС Н×м – момент силы мышц, F (Н) – значение макси- мального усилия, регистрируемого динамометром, L (м) – длина рычага.

Для исследования периферической гемодинамики использовался метод реовазографии бедра и голени (УНИМОК 01-03 РЕО «РЕОАНАЛИЗАТОР РиД-114Д», г. С.-Петербург). По данным реовазограмм рассчитывали количество крови, поступающее в 100 см3 ткани за 1 минуту (Vg100, мл/мин*100 мл ткани). Полученные результаты сравнивались с опубликованными нормативными параметрами [4].

Оценка поперечной твердости мышц бедра, которая обусловлена их тонусом и самой структурой мышц, в том числе отеком, проводилась с помощью разработанного в РНЦ "ВТО" миотонометра, вы- полненного на базе индикатора перемещения часового типа ИЧ-05 и оценивалась в условных единицах в состоянии физического покоя [5].

Комплексная оценка нарушений осанки и их проявлений в постуральной активности осуществлялась по 10 изображениям дорсальной поверхности туловища методом оптической компьютерной топографии (г. Новосибирск) [6] при стоянии в основной стойке в течение 2-3 минут.

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием стандартной программы Microsoft Excel. В работе приводятся средняя арифметическая (M), ошибка средней (m) и число наблюдений (n), равное числу обследованных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

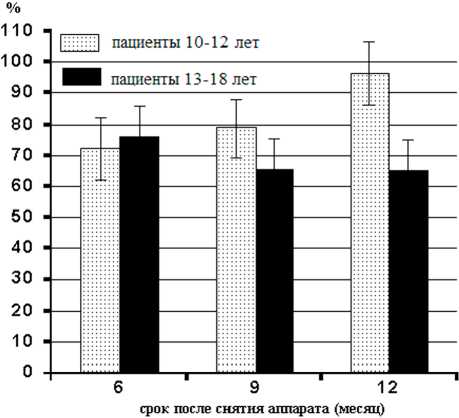

Улучшение биомеханики оперированного бедра способствовало восстановлению условий функционирования мышечного аппарата бедра. В большинстве наблюдений (75 %) полная нагрузка на оперированную конечность разрешена через 6 месяцев после снятия аппарата (рис. 1). У остальных пациентов период восстановления опороспособности был несколько больше и составлял 8-10 месяцев, что было обусловлено более выраженными исходными анатомо-функциональными нарушениями и большим объемом оперативного вмешательства.

Рис. 1. Динамика восстановления статической нагрузки на конечность

Пациентов обучали правильной походке, так как у большинства из них сохранялся патологический стереотип ходьбы, сформировавшийся на протяжении болезни.

Прирост показателей статической нагрузки на конечность в первые шесть месяцев после снятия аппарата у детей 10-13 лет составил 9 %, у пациентов более старшего возраста – 23 % (р±0,05). В течение года после снятия аппарата у детей продолжает увеличиваться статическая нагрузка на конечность. У старших детей, напротив, отмечается снижение, что может быть связано с увеличением массы тела (рис. 1).

Оперативные методики по Илизарову позволяют больным поддерживать двигательную активность в процессе лечения при скорости передвижения 1,0-1,5 км/час (рис. 2).

Рис. 2. Динамика восстановления средней двигательной активности пациентов

В ближайшие сроки после лечения скорость ходьбы и декремент ходьбы, косвенно характеризующий степень хромоты, уменьшались, что сочеталось с временем адаптации больного к ходьбе без аппарата с постепенным переходом на полную нагрузку. В отдаленные сроки после лечения у больных она либо не отличалась от исходного уровня, либо была выше, достоверно не отличаясь от нормы. Временное уменьшение показателя «декремента ходьбы» связано с сохраняющимся неправильным стереотипом ходьбы, что требует специально подхода в реабилитационном процессе.

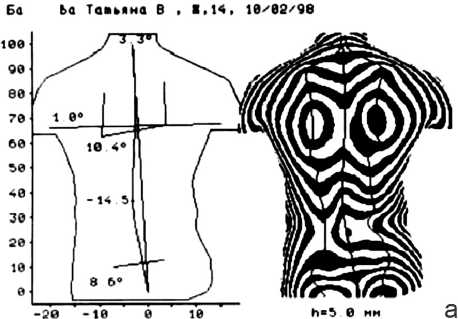

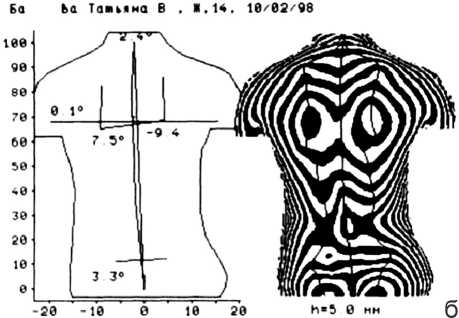

Изучение осанки у больных методом оптической топографии (рис. 3) показало, что могут регистрироваться топографические признаки сколиотических деформаций позвоночника, и в отличие от больных с истинным сколиозом искривления имели преимущественно обратимый приспособительный характер. Из-за разновысокости ног компенсаторное искривление позвоночника и нарушения в осанке тела при стоянии сопровождаются быстрым утомлением отдельных групп мышц. Поэтому при продолжительном пребывании в ортостатике с фиксированной установкой стоп больные для предотвращения переутомления отдельных групп мышц вынуждены перераспределять мышечную активность и изменять постуральный стереотип осанки. А изменения осанки при стоянии сопровождаются перемещениями положения общего центра давления [7]. Приспособительные статические деформации позвоночника частично или практически полностью устраняются при продолжительном воздействии методами постуральной коррекции (рис. 3).

Рис. 3. Топограммы больной Б. (14 лет) с диагнозом: диспластический коксартроз слева. 3 года после операции: а – исследование без коррекции укорочения конечности; б – исследование в ортопедической обуви с коррекцией укорочения 3 см

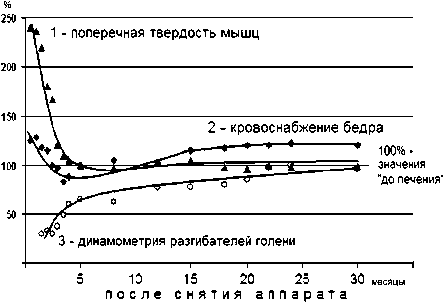

Рис. 4. Динамика восстановления показателей функционального состояния конечности у пациентов с патологией проксимального отдела бедренной кости после снятия аппарата Илизарова (% от исходного уровня): 1 – поперечная твердость мышц; 2 – кровоток покоя; 3 – момент силы мышц разгибателей голени

В реабилитационном периоде большое внимание уделялось лечебной физкультуре, направленной на разработку движений в тазобедренном суставе (сгибание, разгибание, отведение и внутренняя ротация), коленном (сгибание и разгибание), а также восстановление силовых характеристик мышц. В течение первых шести месяцев после снятия аппарата у пациентов показатели динамометрии были без динамики роста и составляли 47-71 % от исходных значений, т. е. «до лечения». Задняя группа мышц бедра восстанавливалась быстрее, чем передняя, и через один год после снятия аппарата показатели силы мышц бедра восстанавливались до исходных значений, но были снижены на 10-30 % относительно значений интактной конечности.

Поперечная твердость передней и задней групп мышц бедра через два месяца после снятия аппарата была на 60-70 % больше, чем на интактной конечности из-за сохранения отечности оперированной конечности и изменения её структуры после натяжения мышц в случаях удлинения бедра. Через шесть месяцев она достигала уровня интактной конечности и при дальнейших наблюдениях статистически достоверно не отличалась от её показателей.

В динамике показателя кровоснабжения мышц бедра характерно его снижение в первые шесть месяцев на 20-40 % относительно интактной конечности и увеличение в последующие сроки наблюдения. Заметим, что у всех больных после снятия аппарата снижение поперечной твердости мышц и показателей их кровоснабжения идет параллельно. Механизмы этой взаимосвязи разные: рефлекторное воздействие с проприорецепторов мышц на прекапиллярные сфинктеры по механизму моторно-васкулярных рефлексов [8]; снижение мышечного тонуса также может приводить и к временному снижению кровоснабжения [9]. Связь между показателями кровотока и силой мышц бедра отмечается только, когда значения поперечной твердости мышц не превышают их возрастной нормы [10].

В первые месяцы (4-6 месяцев) одним из ведущих параметров реабилитационного процесса является поперечная твердость мышц, косвенно характеризующая изотоническое напряжение контрактильных структур. Величина этого показателя наиболее тесно корреляционно связана с изменением продольных размеров конечности, нарушениями гидратации тканей, увеличением ноцицептивной афферентации оперированного сегмента и подвержена соответственно наибольшей динамике в период функциональной реабилитации. В этот период в комплексе упражнений ЛФК должны преобладать воздействия, направленные на снижение изотонического напряжения мышц. Нормализация показателя поперечной твердости мышц (уменьшение тонического напряжения) после снятия аппарата Илизарова сопровождается снижением кровотока покоя и увеличением резервных возможностей сосудистого русла. При приближении мышечного тонуса к значениям нормы определяющим фактором реабилитационного процесса становится восстановление сократительной способности мышц и увеличение подвижности в суставах. Показатели регионарной гемодинамики начинают коррелировать с динамометрическими параметрами мышц (r = 0,772) и амплитудой движений в суставах (r = 0,856), которые, в конечном счете, и определяют полноту функционального восстановления конечности.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования показали, что после снятия аппарата Илизарова быстрее всего восстанавливается функциональная нагрузка на опери- рованную конечность, которая в сочетании с правильным стереотипом ходьбы позволяет больным увеличивать свою двигательную активность.

Учитывая закономерности восстановительного периода у больных после лечения по Илизарову, в комплексе ЛФК упражнения на развитие сократительной способности мышц следует рекомендовать только после нормализация поперечной твердости мышц до значений интактной конечности.

Наблюдаемые нарушения осанки и деформации позвоночника являются преимущественно адаптационными проявлениями опорно-двигательной системы к биомеханически условиям функционирования, что требует особого внимания в комплексе ЛФК.