Динамика гормонов гипофизарно-тиреоидной системы и ЭЭГ активности мозга у высокогорных жителей

Автор: Садыкова Гульнура Сулаймановна, Джунусова Гульнар Султановна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 9 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изложен анализ результатов исследований по определению функционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы и выявлению их взаимосвязей с нейродинамическими ЭЭГ-параметрами мозга в условиях гор (2800 м). Результаты иммуноферментных исследований крови у жителей гор свидетельствуют о функциональной активации (по средним значениям уровня Т4 и Т3) периферического звена и компенсаторном спокойствии центрального звена (относительно пониженные уровни ТТГ) гипофизарно-тиреоидной системы. Понижение секреции ТТГ при нормальном уровне тироксина свидетельствует о наметившейся тенденции к снижению функционального состояния щитовидной железы, что подтверждает наличие адаптационных сдвигов в организме горцев. При этом обнаруженный нормальный (или с небольшим отклонением в ту или иную сторону) уровень тироксина вовсе не противоречит общей закономерности, т. к. отражает присущую биологическим явлениям вариабельность, обусловленную индивидуальными особенностями организма, и зависимость изучаемого показателя от других, помимо гипоксического факторов. Из-за высокой напряженности функционирования ЦНС в условиях высокогорья имеется своеобразный сдвиг ЭЭГ - параметров в сторону снижения альфа-ритма и росту тета-ритма напряжения, что и вызывает заметное перераспределение типологических групп. Тип ЦМР мозга по ЭЭГ имеет тесные функциональные взаимосвязи с уровнем ТТГ, а также имеет слабые функциональные взаимосвязи с уровнями тиреоидных гормонов.

Гипофизарно-тиреоидная система, гипоксия, тянь-шань, ээг-параметры мозга, типы саморегуляции мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/14125321

IDR: 14125321 | УДК: 616-092:616.8(23.03) | DOI: 10.33619/2414-2948/82/34

Текст научной статьи Динамика гормонов гипофизарно-тиреоидной системы и ЭЭГ активности мозга у высокогорных жителей

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616-092:616.8(23.03)

Кора больших полушарий и подкорковые структуры головного мозга при непосредственном участии эндокринной системы управляют всеми основными функциями физиологических систем организма, обслуживающих и поддерживающих адекватную жизнедеятельность организма, формируя основные стратегии адаптации и адаптивного поведения человека в условиях высокогорья. Благодаря физиологическим резервам функциональных систем организм способен сопротивляться неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды, при мобилизации и управлении которых основную и ведущую роль играет центральная нервная система. При этом если нервное управление обеспечивает быстрые и первичные механизмы адаптации, то эндокринное звено – более поздние и длительные ответные реакции организма.

В понимании механизмов влияния условий высокогорья на ЦНС существенное значение имеют электрофизиологические исследования головного мозга [6,7]. Не менее значимы исследования эндокринного метаболизма, включая маркерную информативность гормонального статуса населения, характеризующего экологическую пластичность организма [3, 12]. Вместе с тем, следует отметить отсутствие сведений по определению зависимости между типом пластичности нервной системы и особенностями функционирования нейроэндокринных комплексов.

Целью настоящих исследований является определение функционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы и выявление их взаимосвязей с нейродинамическими ЭЭГ-параметрами мозга в условиях гор.

Материал и методы исследования

Обследовано 48 высокогорных жителей Нарынской области (2800 м над ур.м.). Содержание гормонов Т3, Т4 и ТТГ определяли в плазме крови, у практически здоровых лиц в возрасте 18-55 лет, с применением тест-систем (г. Санкт-Петербург) методом твердофазного иммуноферментного анализа, согласно инструкциям используемых тест-систем.

Регистрация ЭЭГ осуществлялась с использованием международной схемы "10-20" и монополярного способа отведения от 8 симметричных зон коры больших полушарий. ЭЭГ регистрировалась в состоянии психосенсорного и оперативного покоя. Тип центральных механизмов регуляции мозга определялся по алгоритму оценки роли отдельных ритмов в организации всей межволновой структуры ЭЭГ [14].

Оценка данных проводилась с помощью пакета электронных таблиц Excel. Достоверность различий рассчитывалась по величине t-критерия Стьюдента. Результаты

(ос) CD исследований по выявлению взаимосвязей между основными типами ЦМР мозга и уровнем гормонов обработаны программой SPSS-16, позволившей выделить на основе корреляционного анализа, наличие статистически достоверных взаимосвязей.

Результаты исследований и их обсуждение

При изучении колебаний гормонов гипофизарно-тиреоидной системы (ГТС) нами установлено, что секреция Т4 (110,64±2,33 нмоль/л) и Т3 (2,48±0,06 нмоль/л) находятся в средних и верхних значениях среднеширотных нормативов. При сравнении с данными жителей предгорной равнины (1200м) полученные данные уровня тиреоидных гормонов оказались значительно повышенными.

Уровень ТТГ аденогипофиза у высокогорных жителей (2800м) в среднем составляет 1,97±0,18мМЕ/л, что незначительно отличается от показателей предгорных жителей (1,8±0,12мМЕ/л), почти одинаково приближаются к нижним границам общепринятых значений (Таблица). Обнаруженная физиологическая активность гипофизарно-тиреоидной системы отражает напряженное состояние данной системы.

Таблица

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ (2800 м)

|

Мера измерений |

Т3, нмоль/л |

Т4, нмоль/л |

ТТГ, мМЕ/л |

|

Диапазон значений |

1,8-3,9 |

74,8-138,5 |

0,22-5,58 |

|

Среднее значение, M±m |

2,48±0,06 |

110,64±2,33 |

1,97±0,18 |

|

мужч. женщ. |

мужч. женщ. |

мужч. женщ. |

|

|

2,55±0,1 2,41±0,08 |

114,92±3,32 106,71±3,12 |

1,36±0,17 2,54±0,27 |

|

|

Вероятность ошибки, p |

< 0,01 |

< 0,01 |

> 0,5 |

|

Общепринятые значения для жителей равнин |

1,2-3,4 |

60-140 |

0,35-5,5 |

|

% (1100 м) |

124,76 |

133,23 |

109,74 |

При адаптации организма к условиям внешней среды очень важно учитывать функциональную активность щитовидной железы, поскольку является ключевым органом в регуляции метаболических процессов в организме человека. Уменьшение выделения гормонов щитовидной железы обеспечивает снижение основного обмена и экономное использование кислорода тканями, в результате чего формируется системный структурный след адаптации, который при переходе срочной адаптации в долговременную является одним из решающих факторов [4].

По отечественным литературным данным, у жителей высокогорья функциональное состояние ЩЖ находится в состоянии, близком к гипотиреоидному, хотя показатели не выходят за рамки принятых для жителей равнинных местностей значений [1, 8]. Неблагоприятные факторы высокогорья, в том числе гипоксия ведут к снижению функционирования ЩЖ, на фоне снижения обмена веществ, что позволяет экономно использовать кислород и облегчает работу внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы горцев [9]. Другие исследователи [1] связывают гипофункцию щитовидной железы с тем, что исследуемый район является эндемичным по содержанию йода в окружающей среде, поэтому единого мнения по механизмам ее дисфункции нет.

Хронический стресс оказывает значительное влияние, как на центральное, так на периферическое звенья гипофизарно-тиреоидной системы. Характерной особенностью щитовидной железы является то, что свое участие в регуляции метаболических и гомеостатических реакций всего организма к условиям высокогорья, проявляет в незначительных по размеру сдвигах функционального состояния. Поэтому даже незначительное изменение физиологической активности щитовидной железы приводит к соответствующим изменениям деятельности других органов, что обеспечивает выгодную для условий высокогорья гармонию во всем организме.

Уровень тиреотропного гормона является наиболее чувствительным и информативным показателем функциональной активности щитовидной железы [16]. Дело в том, что уровень ТТГ и уровень Т4 находятся в логарифмической зависимости: даже незначительное изменение уровня Т4, которое не улавливается имеющимися методами, приводит к многократному возрастанию или подавлению уровня ТТГ.

В имеющейся публикациях отечественных исследователей мы обнаружили противоречивые данные по поводу уровня ТТГ у жителей высокогорья Тянь-Шаня и Памира. Рядом авторов показано, что повышенный уровень ТТГ соотносится с низкими уровнями Т3 и Т4 [12]. В то время у взрослых аборигенов высокогорья выявлено снижение активности как щитовидной железы, так и гипофиза, т.е. снижен и уровень ТТГ [8]. Филипченко А.И. с сотр. [16], исследовавшие тиреоидный статус у детей — высокогорцев 11-12 лет, также обнаружили пониженный уровень ТТГ, при низких уровнях Т3 и Т4. Единого мнения об уровне секреции ТТГ в условиях высокогорья и при анализе зарубежной литературы также не обнаружено [17, 20].

Как видно из Таблицы, в проведенных нами исследованиях уровень ТТГ находится ближе к нижним границам ОПЗ, тогда как гормоны щитовидной железы функционируют в средних и верхних пределах среднеширотных показателей. Такая же картина обнаружено и при сравнении с данными жителей низкогорья, т.е. уровень ТТГ превышает данные предгорных жителей на 9,8% (р<0,01), тогда как секреция трийодтиронина превышает на 24,8%, а разница в выработке тироксина составляла 33,2% (р<0,01). Понижение секреции ТТГ при нормальном уровне тироксина свидетельствует о наметившейся тенденции к снижению функционального состояния щитовидной железы [8], что, по нашему мнению, подтверждает наличие адаптационных сдвигов в организме горцев.

Поскольку исследуемый высокогорный район является эндемичным регионом по содержанию йода, то в условиях относительной недостаточности йода, активация физиологической активности щитовидной железы за счет усиления периферического дейодирования тироксина в силу экономичности является вполне закономерным. Подобный механизм, возможно, составляет основу адаптивной стратегии тиреоидного звена гормонального профиля у коренных жителей при длительном воздействии своеобразных условий внешней среды [15]. При этом обнаруженный нормальный (или с небольшим отклонением в ту или иную сторону) уровень тироксина вовсе не противоречит общей закономерности, т.к. отражает присущую биологическим явлениям вариабельность, обусловленную индивидуальными особенностями организма, и зависимость изучаемого показателя от других, помимо гипоксического, факторов.

Если принять во внимание и другие факторы высокогорья, такие как усиленная солнечная радиация, резкая смена температуры среды, частые перепады барометрического давления, микроэлементный состав почвы, а также особенности питания аборигенов, в частности, преобладание в рационе жиров, то относительно повышенный уровень активности ГТС можно признать адекватным. Необходимо также учитывать частые вертикальные миграции населения с гор на равнину. У жителей Памира в связи с воздействием отрицательных метеофакторов наблюдается аналогичная картина, чаще определяется нормальная, умеренно пониженная и редко слегка повышенная функция щитовидной железы [9].

Следует обратить внимание на то, что в последнее время во многих регионах наблюдается адаптивное напряжение функции щитовидной железы, популяционный рост тиреоидной гиперплазии и формирование зобных эндемий, которое связано с глобальным нарушением экологического равновесия. По мнению некоторых ученых такое состояние приводит к изменению тиреоидной активности у современных популяций населения. Увеличение размеров и клеточной массы тела населения сопровождается в повышенной физиологической потребности в гормонах щитовидной железы, что приводит к увеличению размера щитовидной железы, также учащаются тиреоидные патологии [5].

Таким образом, результаты иммуноферментных исследований крови у жителей гор свидетельствуют о функциональной активации (по средним значениям уровня Т4 и Т3) периферического звена и компенсаторном спокойствии центрального звена (относительно пониженные уровни ТТГ) гипофизарно-тиреоидной системы.

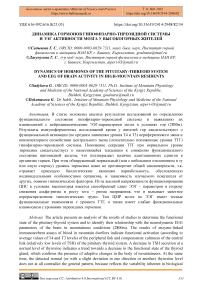

Определение основных типов центральных механизмов регуляции мозга по критериям определения для равнинных жителей [14] выявило существенное отличие в распределении по типологическим группам у высокогорных жителей. С учетом разработанных нормативных показателей по типам ЦМР [7] к I типу стало относиться 21% обследованных; ко II типу – 44%; и к III типу 35% высокогорцев (Рисунок 1). Наличие высокочастотного (5-7 Гц) тета-ритма на ЭЭГ у 40% горцев характеризует «стресс-ритм» (ритм напряжения), что отражает работу коры головного мозга и функцию лимбической системы мозга, ответственной в определенной мере за формирование адаптивного поведения.

■ I тип ■ II тип ■ III тип

Рисунок 1. Распределение основных типов ЦМР мозга у горцев, I – высокоадаптивный тип, II – среднеадаптивный тип, III – низкоадаптивный тип ЦМР мозга

При исследовании структуры взаимодействия компонентов ЭЭГ обнаружены некоторые особенности у лиц, постоянно проживающих в высокогорье. У представителей I типа вероятность альфа — переходов практически ни у кого не превышает 0,8. В то же время у III-го типа вероятность альфа-переходов практически ни у кого не опускается ниже р=0,2-0,3. Таким образом, возможно, имеется в наличии, своеобразное «стремление» вероятности альфа-переходов I и III-го типов к таковым у II-го типа. Из всего количества обследованных у 39% отмечается нарушение пространственного распределения альфа-ритма (одинаковая выраженность в лобных, теменных, затылочных отделениях).

Таким образом, выявленные особенности у лиц, постоянно проживающих в высокогорье, свидетельствуют о физиологическом сужении адаптивных границ у высокогорных жителей [6]. При постоянном влиянии факторов высокогорной среды обнаружено снижение спектральных и вероятностных показателей альфа-ритма и рост выраженности тета-ритма, которые являются своеобразным показателем снижения запасов устойчивости и сокращения диапазона регулирования в ЦНС [6, 12]. Такая динамика компонентов ЭЭГ и приводит к тому, что часть представителей типа, возможно, имеют количественные показатели альфа-волн ниже своей нормы и соответствуют нормативным границам II типа. В свою очередь, часть представителей II группы имеют показатели альфа-ритма, соответствующие III типу механизмов саморегуляции мозга. Другими словами, из-за высокой напряженности функционирования ЦНС в условиях высокогорья имеется своеобразный сдвиг ЭЭГ – параметров в сторону снижения альфа-ритма и росту тета – ритма напряжения, что и вызывает заметное перераспределение типологических групп.

Неблагоприятные факторы среды и хронический стресс ведут к угнетению гормональной регуляции организма, возникают функциональные изменения.

В результате изучения гормональных показателей высокогорных жителей показано, что под действием условий высокогорья уровни физиологических функций у практически здоровых людей отклоняются от нормы, характерной для равнинных жителей. Суть изменений, происходящих в процессе адаптации сводится к максимальной экономии энергетических затрат на обеспечение компенсаторно-приспособительных и обменных функций организма в ответ на хроническое действие неблагоприятных факторов среды. Так, коренные жители высокогорья имеют присущие для их условий жизни показатели гормонального профиля, т.е., свои, характерные для конкретных условий обитания значения уровней гормонов, которые установились под влиянием комплекса климато-географических условий среды.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эндокринная система, являясь одной из важнейших управляющих систем, обеспечивает успешность хода адаптации к внешним факторам среды путем возникновения в ней целесообразных адаптивных реакций. Своеобразие региональных вариантов нормы заключается в том, что отмечается незначительное смещение эндокринных показателей относительно общепринятых норм для равнинных жителей, но, тем не менее, оно интегрально приводит к формированию специфического гормонально-метаболического профиля организма человека [2].

Высокая экономичность функционирования является характерной чертой доминирующей системы, ответственной за адаптацию, и она одинаково четко выявляется на уровне клеток и органов, где она детерминирована отношением клеточных структур, на уровне системы в целом, где она представлена соотношением органов. На уровне гормональной регуляции, экономичность функционирования, ответственной за адаптацию системы выражается в повышении реактивности органов к управляющим сигналам – гормонам. Этот сдвиг обеспечивает положение, при котором мобилизация системы при действии на организм факторов среды может быть обеспечена при меньшем выделении регуляторных метаболитов и при меньшем возбуждении регуляторных механизмов.

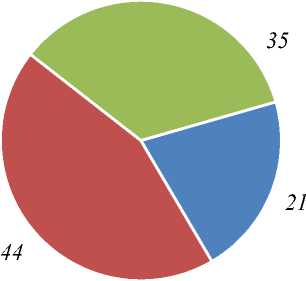

Оценка результатов по выявлению и анализу системных маркеров показали повышенный уровень тиреотропного гормона, связанного с активацией периферического метаболизма и хроническим воздействием неблагоприятных факторов высокогорья, что ведет к рассогласованию механизмов обратной связи, вызывая запаздывание регуляторного ответа центрального звена гипоталамо-гипофизарной системы. Уровень ТТГ точно отражает функциональное состояние щитовидной железы. Так, повышенный уровень ТТГ свидетельствует о снижении функциональной активности щитовидной железы, что ведет к снижению уровня тиреоидных гормонов и является фактором риска нарушения психосоматического развития (Рисунок 2).

Важными элементами формирования приспособительных реакций к климатогеографическим условиям окружающей среды являются взаимообусловленные реакции центральной нервной и эндокринной систем, что обеспечивает мобилизацию энергетических субстратов при повышенной секреции адаптивных гормонов и изменений в психоэмоциональной сфере. Усиление выделения гормонов в крови человека одно из необходимых звеньев, через которые осуществляется влияние центральной нервной системы на обменные процессы [11]. Приспособительные реакции как повышенная возбудимость и раздражительность центральной нервной системы могут быть основаны на изменении гормонального профиля [10].

До сих пор отсутствуют результаты исследований по выявлению зависимости между типом нервной системы человека и особенностями функционирования нейроэндокринных комплексов. Нами сопоставлены результаты активности нейроэндокринных систем горцев с функциональными параметрами ЦНС. Определены две стратегии адаптивного поведения в горах: активная и пассивная, каждая из которых характеризуются определенными параметрами гормонального профиля и перестройками ЭЭГ-показателей.

Результаты исследований показали, что у 31% обследованных горцев существует высокий риск развития гипотиреоидного состояния, характеризующегося снижением уровня тиреоидных гормонов, участвующих в поддержании гомеостаза и формировании гипоталамического рефлекторного ответа на действие высокогорных средовых факторов, при этом нами не выявлено статистически достоверных взаимосвязей основных типов ЦМР мозга с уровнями тиреоидных гормонов. Уровень ТТГ в пределах нормы отмечается у представителей всех трех типов ЦМР мозга, тогда как уровень ТТГ выше нормы в основном отмечается у представителей II и III типов ЦМР мозга (Рисунок 2).

Рисунок 2. Взаимосвязи типов ЦМР горцев с уровнем тиреотропного гормона в периферической крови

Таким образом, выявлены особенности функциональной активности гормональных комплексов у коренных жителей Нарынской области. Каждый индивидуальный гормональный статус, или гормональный профиль и регуляторный путь - это результат одного из вариантов адаптационной стратегии, поэтому такие комплексные параметры можно оценивать только в связи с анализом образа жизни горцев и их взаимоотношений со средой. В заключении следует подчеркнуть, что тип ЦМР мозга по ЭЭГ имеет тесные функциональные взаимосвязи с уровнем ТТГ, а также имеет слабые функциональные взаимосвязи с уровнями тиреоидных гормонов.

Список литературы Динамика гормонов гипофизарно-тиреоидной системы и ЭЭГ активности мозга у высокогорных жителей

- Акыябеков К. М., Соорбеков Ж. Аденогипофиз и щитовидная железа при физической нагрузке в условиях высокогорной гипоксии // Кирг. гос. мед. ин-т. 1988. Т. 166. С. 64-68.

- Бартош Т. П. Адаптационные гормональные перестройки у мужчин на Северо-Востоке России: автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Магадан, 2000. 33 с.

- Бец Л. В. «Гормональный портрет» человека // Природа. 2005. №1. С. 61-69.

- Городецкая И. В. Тиреоидные гормоны и антистресс-система организма: автореф. дисс. ... докт. мед. наук. СПб, 2006. 37 с.

- Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. Эндокринология. М.: ГЭОТАР, 2007. 432 с.

- Джунусова Г. С. Центральные механизмы адаптации человека в горах. Бишкек: Издательство КРСУ, 2013. 280 с.

- Джунусова Г. С. Нейрофизиологические состояния в горах: устойчивость, пластичность и оптимизация // Журнал Известия НАН КР. 2010. №4. С. 93-96.

- Закиров Д. З. Физиологические механизмы формирования функциональных взаимоотношений эндокринных комплексов в условиях высокогорья: автореф. дисс. . д-р мед. наук. Бишкек, 1996. 55 с.

- Калюжная Л. И., Тарарак Т. Я., Калюжный И. Т. Эндокринные механизмы адаптации организма к условиям высокогорья // Гипоксия. Адаптация, патогенез, клиника. СПб: Элби-СПб, 2000. С. 235-265.

- Кеткина О. А., Логинова Т. П. Психофизиологический и эмоциональный статус мужчин-северян в течение года. 2009.

- Панин Л. Е., Усенко Г. А. Тревожность, адаптация и донозологическая диспансеризация. Новосибирск: СО РАМН, 2004. 316 с.

- Садыкова Г. С. Физиологическая характеристика гормонального профиля и биоэлектрическая активность мозга у постоянных жителей высокогорья: автореф. дисс. . канд. биол. наук. Б., 2017. 22.

- Сороко С. И., Алдашева А. А. Индивидуальные стратегии адаптации человека в экстремальных условиях // Физиология человека. 2012. Т. 38. №6. С. 1-9.

- Сороко С. И., Бекшаев С. С., Сидоров Ю. А. Основные типы механизмов саморегуляции мозга. Л.: Наука, 1990. 205 с.

- Учакина Р. В. Эколого-физиологическое обоснование гормонального статуса, физического и полового развития детей Дальневосточного региона: автореф. дисс. . д-р биол. наук. М., 2006. 39 с.

- Филипченко А. И., Бонецкий А. А., Калюжная Л. И. Вегетативный баланс и состояние щитовидной железы у детей, проживающих в условиях высокогорья и йододефицита // Клиническая патофизиология. 2002. №2. С. 56-59.

- Chakraborty S., Samaddar J., Batabyal S. K. Thyroid status of humans at high altitude // Clinica chimica acta. 1987. V. 166. №1. P. 111-113. https://doi.org/10.1016/0009-8981(87)90205-1

- Dimai H. P., Ramschak-Schwarzer S., Leb G. Altitude hypoxia: effects on selected endocrinological parameters // Wiener Medizinische Wochenschrift (1946). 2000. V. 150. №8-9. P. 178-181.

- Basu M. et al. Free and total thyroid hormones in humans at extreme altitude // International Journal of Biometeorology. 1995. V. 39. №1. P. 17-21. https://doi.org/10.1007/BF01320888

- Koistinen P. et al. The effects of moderate altitude on circulating thyroid hormones and thyrotropin in training athletes //The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 1996. V. 36. №2. P. 108-111.