Динамика химического состава озер Волжско-Камского заповедника

Автор: Унковская Е.Н., Шагидуллин Р.Р., Тарасов О.Ю., Юранец-лужаева Р.Ч.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Итоги научных исследований

Статья в выпуске: 3 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучена динамика химического состава озер Волжско-Камского заповедника.

Химический состав, динамика, озера, волжско-камский заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/148313225

IDR: 148313225 | УДК: 556:551.3.05

Текст научной статьи Динамика химического состава озер Волжско-Камского заповедника

На территории Раифского участка Волжско-Камского заповедника (Республика Татарстан, Зеленодольский район) сложился своеобразный комплекс из 12 разнотипных озер, связанных в единую гидрологическую систему малыми р.р. Сумка и Сер-Булак. Самые крупные карстовые проточные озера расположены в долине р. Сумка (Раифское (площадь водного зеркала (S) 0,32 км2, максимальная глубина (h max ) 19 м), Ильинское (S - 0,22 км2, h max - 17 м), Белое (S - 0,06 км2, h max - 4 м)); в долине р. Сер-Булак находятся небольшие заболачивающиеся проточные озера (Линево (S - 0,07 км2, h max - 5 м), Караси-ха (S - 0,004 км2, h max - 10 м)). К долинам рек приурочены и бессточные озера Круглое (S - 0,01 км2, h max - 3 м), Крутое (S - 0,01 км2, h max - 1,5 м), Шатуниха (S - 0,01 км2, h max - 3 м)). В особую группу выделяются бессточные заболачивающиеся озера (Илантово (S - 0,05 км2, h max - 2 м) и озера, расположенные в «окнах» торфяных болот (Гнилое (S - 0,01 км2, h max - 5 м), Долгое (S - 0,01 км2, h max - 12 м), Моховое (S - 0,01 км2, h max - 7 м)), и вновь образованное в результате деятельности бобра, оз. Торфяное (S - 0,01 км2, h max - 2,5 м)). Каждой группе озер соответствует собственный гидрохимический режим.

В настоящей работе анализируются результаты исследований за летний период 2008 г. в сравнении с предыдущими годами. Исследования озер проводились в течение 1998-2008 гг. на системе постоянных станций. Отбор проб производился однократно в сезон (подледный период, май, июль, сентябрь) в период 1998-2005 гг. и в летний период в 2006-2008 гг. Анализ химических показателей воды на определение 17 ингредиентов (газовый состав, рН, главные и биогенные элементы, величина биохимического и химического потребления кислорода, концентрация АПАВ, фенолов) в поверхностных и придонных слоях озер выполнялся в ЦСИАК Минприроды РТ по аттестованным ме- тодикам, используемых в экоаналитическом контроле поверхностных вод суши. Качество воды рассчитывали по физико-химическим показателям с использованием нескольких формализованных методик: эколого-санитарной классификации качества поверхностных вод суши (ЭСК) (Оксиюк и др., 1993), индекса загрязненности воды (ИЗВ6) (Методические рекомендации…, 1988), классификации качества воды по значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) (Метод комплексной…, 2002).

Вода всех озер по многолетним исследованиям относилась к гидрокар-бонатному классу группы кальция. Ионный состав воды, выраженный в процентном соотношении эквивалентов главных ионов, различался по группам озер, что связано с их физико-географическим положением и гидрологическим режимом. Для большинства проточных озер содержание гидрокарбонатов отмечалось в пределах 36-43%, кальция – 19-52% от общей суммы ионов, сульфаты и хлориды находились в пределах 2-14%, магний и суммарное содержание натрия и калия не превышали 16%. В бессточных мелководных озерах содержание гидрокарбонатов уменьшалось до 26-38 % от общей суммы ионов и увеличивалось суммарное содержание натрия и калия до 25-43%. Отдельной группой выделялись озера – «окна» в торфяных болотах в долине р. Сер-Булак, в воде которых в катионном составе не выявлялись ионы натрия и калия, а содержание кальция и магния находилось в пределах 35-52% (от общей суммы ионов) и 14-30 % соответственно (рис. 1). Величина общей минерализации изменялась по группам озер и составляла 43-96 мг/дм3 в бессточных, мелководных и заболачивающихся озерах и 194-425 мг/дм3 – в проточных озерах (в долине р. Сумка). Анализ многолетней динамики общей минерализации воды показал, что для большинства озер отмечается постепенное её увеличение (в летний период), в основном за счет повышения концентрации хлоридов и магния.

НСО3 ^ SO4 CL 1=1 Ca гпт Mg Na+K Общ.Мин.

Рис. 1 Соотношение главных ионов и величина общей минерализации в воде разнотипных озер заповедника (по данным 2008 г.)

Водородный показатель воды в основном находился в пределах нормы (6,5-8,5), но также различался по группам озер. Для проточных озер в долине р. Сумка рН составлял 6,9-7,9 (исключение – поверхностные слои оз. Ильин-ское ( рН =8,8), что вероятно обусловлено «цветением» воды в летний период). Проточные мелководные озера в долине р. Сер-Булак характеризовались слабощелочной реакцией среды (оз. Линево – рН =7,6-8,1) или нейтральной (оз. Карасиха – рН =6,7-6,8). В бессточных мелководных озерах (оз. Круглое, Ша-туниха, Крутое) поверхностные слои воды имели высокие значения рН для поверхностных слоев (8,2-8,7 ед. рН ), для придонных – 7,8 ед. рН . Для озер, расположенных в «окнах» торфяных болот водородный показатель изменялся от 6,3 до 7,3, составляя самые низкие значения у дна.

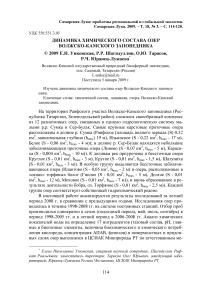

Проточные озера р. Сумка

Проточные озера р. Сер-Булак

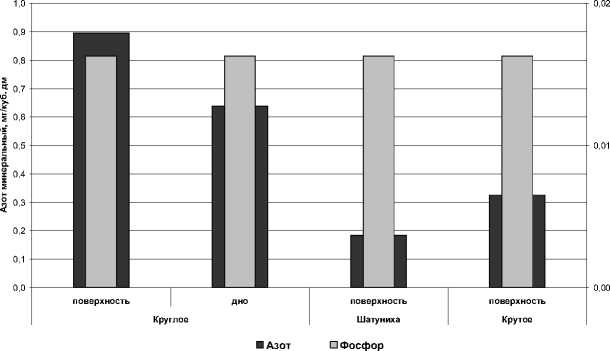

Рис. 2 Соотношение минеральных форм азота и фосфора в проточных озерах заповедника (по данным 2008 г.)

Газовый режим проточных озер в летний период был характерен для эвтрофных водоемов: содержание растворенного кислорода составляло 7,9-17,6 мг/дм3 (99,8-226,9 % насыщения) в поверхностных слоях и 2,9-5,8 мг/дм3 (33,5-46,0 % насыщения) – в придонных. В воде бессточных заболачивающихся озер и в озерах-«окнах» торфяных болот концентрация О2 не превышала 72 % у поверхности и наблюдался дефицит растворенного кислорода у дна (7-18 % насыщения). Для этих озер (оз. Линево, Гнилое, Моховое) отме- чалось и накопление в придонных слоях сероводорода: концентрация сероводорода и сульфидов составляла 0,041-0,142 мг/дм3 (8,2-28,4 ПДК). В многолетней динамике наблюдалось постепенное ухудшение газового режима для всех озер (снижение содержания кислорода и накопление сероводорода у дна), что указывает на накопление и интенсивное разложение органических веществ.

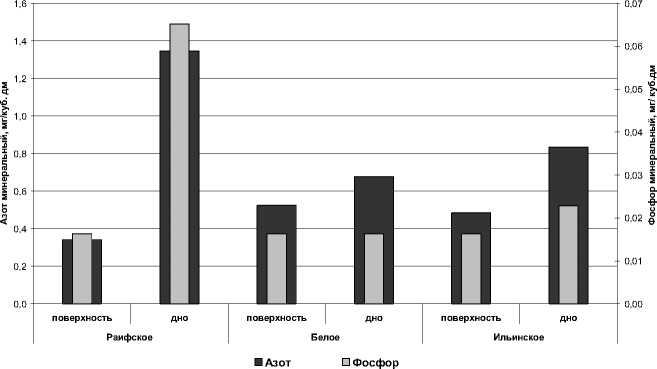

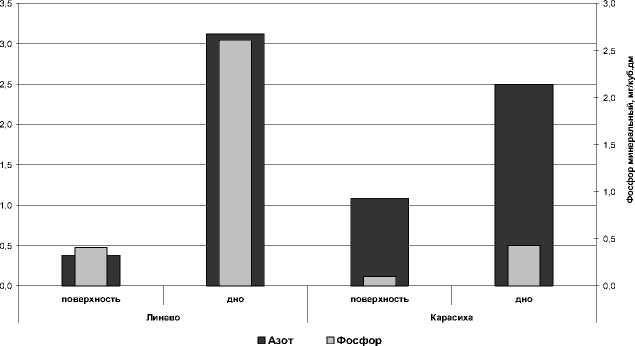

Бессточные заболачивающиеся, "окна" в болотах

Азот □ Фосфор

Бессточные мелководные озера

Рис. 3 Соотношение минеральных форм азота и фосфора в бессточных озерах заповедника (по данным 2008 г.)

Величина биохимического потребления кислорода (БПК 5 ) изменялась в воде проточных озер в незначительных пределах: от 1,6 до 4,5 мгО/дм3 (2,3 ПДК), в бессточных и заболачивающихся озерах – от 2,9 до 11,3 мгО/дм3 (1,55,7 ПДК). Величина химического потребления кислорода (ХПК), являющаяся косвенным показателем содержания трудноокисляемых органических веществ, имела различные значения для каждой группы озер: в проточных озерах в долине р. Сумка ХПК составляло 12-33,6 мгО/дм3, в проточных озерах в долине р. Сер-Булак – 61-80 мгО/дм3, в бессточных заболачивающихся и в «окнах» болот – 24-74 мгО/дм3, в бессточных мелководных – 31-97 мгО/дм3. В многолетней динамике отмечались незначительные увеличения величин БПК 5 и ХПК для придонных слоев, в основном, для заболачивающихся озер.

Биогенные вещества, выраженные в содержании азотных компонентов (аммонийного, нитритного, нитратного азота) и фосфатов, значительно отличались в различных типах озер. Для проточных озер, расположенных в долине р. Сумка, было характерно содержание аммонийного азота в пределах 0,21-1,11 мг/дм3, для бессточных мелководных – 0,07-1,54 мг/дм3. Максимальные значения концентрации NH 4 + всегда отмечались для озер в долине р. Сер-Булак и озер в «окнах» болот, особенно, в придонных слоях, и составляли 2,3-4,2 мгN/дм3 (5,9-10,7 ПДК). Для нитритного азота тенденции содержания по типам озер сохранялись и составляли максимальные значения в придонных слоях заболачивающихся озер: 0,03-0,09 мгN/дм3 (1,4-3,7 ПДК). Содержание нитратного азота в летний период было минимально и не превышало допустимых норм. Содержание фосфатов было также различно в каждой группе озер: в проточных озерах (в долине р. Сумка) содержание фосфатов не превышало 0,07 мгР/дм3, в бессточных мелководных и «окнах» болот находилось в пределах 0,02-0,67 мгР/дм3, максимальные значения отмечены для оз. Линево – 0,4-2,61 мгР/дм3 (2,1-13,1 ПДК). Соотношение минеральных форм азота и фосфора для каждой группы озер представлены на рисунке 2 и 3.

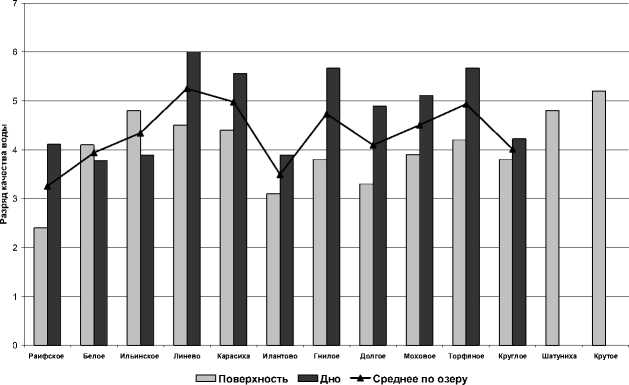

Рис. 4 Качество воды озер заповедника по значению рангового показателя (эколого-санитарная классификация качества поверхностных вод)

(по данным 2008 г.). Ранговый показатель соответствует разрядам качества воды: 2 – «очень чистых» вод, 3 – «вполне чистых» вод, 4 – «достаточно чистых» вод, 5 – «слабо загрязненных» вод, 6 – «умеренно загрязненных» вод, 7 – «сильно загрязненных» вод, 8 – «грязных» вод.

В многолетней динамике отмечались неравномерные колебания содержания биогенных веществ: с 1998 по 2002 гг. наблюдалось понижение содержания азота минерального в водах всех озер при сохранении или увеличении содержания фосфатов. В последние 3 года отмечается незначительное увеличение содержания азота минерального, как для проточных, так и бессточных заболачивающихся озер.

В воде всех озер отмечалось значительное содержание общего железа – 0,2-9,9 мг/дм3 (2-99 ПДК), что связано с геоморфологическими особенно- стями района и разложением накопившихся органических веществ. Максимальные значения отмечены для оз. Линево (2,1-9,9 мг/дм3), Карасиха (0,8-4,6 мг/дм3), Гнилое (0,3-3,9 мг/дм3). В многолетней динамике содержание общего железа изменяется незначительно, колеблясь по годам в небольших пределах и оставаясь на достаточно высоком уровне для придонных слоев заболачивающихся озер.

Качество воды по физико-химическим показателям характеризовалось различными классами. Оценка качества воды озер в 2008 г. по ЭСК составляла 2,4-4,8 для поверхностных слоев воды (разряды «вполне и достаточно чистых вод», «слабо загрязненных вод») и 3,8-6,0 для придонных слоев воды (разряды «достаточно чистых» и «умеренно загрязненных» вод) (рис. 4). Наиболее загрязненными являлись оз. Линево и Карасиха (проточные озера в долине р. Сер-Булак) с разрядом от «слабо» до «умеренно загрязненных вод», наименее загрязненным оставалось оз. Раифское (разряд «вполне чистых вод»). В многолетней динамике наблюдалось неравномерное колебание в оценке качества вод: снижение разрядов для некоторых проточных крупных озер (Раифское, Ильинское) и бессточных мелководных (Круглое, Крутое), но и увеличение для проточных озер (Ли-нево, Карасиха).

Индекс загрязненности воды (ИЗВ 6 ) изменялся по годам и по озерам в широком диапазоне: от «чистых» и «умеренно-загрязненных» вод в поверхностных слоях до «умеренно-загрязненных» и «чрезвычайно грязных» – в придонных, составляя, в среднем 3,1, что соответствует IV классу качества «загрязненных» вод. Значения ИЗВ 6 варьировали от 0,4 до 19,3 (II -VII классы: от «чистых» до «чрезвычайно грязных» вод), составляя также максимальные величины для придонных слоев заболачивающихся озер Линево, Гнилое, Карасиха, Илантово. Для оз. Раифское, например, наиболее высокое качество воды (оценка «чистая») отмечено в 2000 г., самое низкое – в 2006 г. (оценка «чрезвычайно грязная»), что связано с нарушением газового режима водоема и значительным превышением ПДК рх по фосфатам, общему железу и аммонию в этот год в придонных слоях воды озера. Для остальных озер превышение предельных концентраций отмечались по этим же показателям.

УКИЗВ озер находился в интервале 1,38-4,49, в среднем озера оценивались как «очень загрязненные воды» (разряд 3а) (по данным 2003-2005 гг.) Максимальные значения (класс «грязные» воды) отмечались для проточных мелководных озер (Линево, Карасиха, Белое), проточного глубокого оз. Ильинское. Наименее загрязненными (класс «слабо загрязненные» и «загрязненные» воды) являлись бессточные мелководные озера (Круглое, Шатуниха). Загрязненность воды определялась как «характерная» по следующим ингредиентам: биохимическому потреблению кислорода (БПК 5 ), аммонийному азоту, фосфатам, общему железу, содержанию растворенного кислорода.

Значительная разница в оценке качества воды по одним и тем же результатам связана с использованием не только различных показателей, но и разными методическими подходами. При расчете рангового показателя по ЭСК использовались 9-10 показателей, в основном, биогенные элементы, которые в нашем случае и определяют загрязнение озер. При расчете ИЗВ6 определяющая роль принадлежит содержанию растворенного кислорода и БПК5, а также четырем (всего) наиболее превышающим ПДК веществам. При расчете УКИЗВ использовались 15 показателей во временном аспекте, что более полно учитывает долю каждого загрязняющего вещества. Оценить загрязненность по разовым результатам в 2006-2008 гг. с использованием данной методики достоверно нельзя.

Следует отметить, что, несмотря на различные категории загрязненности исследуемых озер, максимальные значения превышения ПДК всегда были определены для содержания О 2 , БПК 5 , аммонийного и нитритного азота, фосфатов, общего железа - основных показателей эвтрофирования водоемов.

Список литературы Динамика химического состава озер Волжско-Камского заповедника

- Методические рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям. М.: Госкомгидромет, 1988 7 с.

- Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. М.: Росгидромет, 2002. 49 с.;

- Оксиюк О.А., Жукинский В.Н., Брагинский Л.П., Линник П.Н., Кузьменко М.И., Кленус В.Г. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши // Гидробиол. журнал, 1993. Т.29, № 4. С. 62-76.