Динамика и возрастная структура миграционных потоков регионов Дальнего Востока

Автор: Кулаков Матвей Павлович, Мищук Светлана Николаевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 1 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Миграция долгое время остается ведущим фактором снижения численности населения на Дальнем Востоке России. Принимая во внимание большое количество методов и подходов к анализу и оценке миграции населения, в рамках данного исследования предложена оригинальная методика оценки параметров миграции населения между парами регионов Дальнего Востока. Авторская методика оценки числа мигрантов использует метод передвижки возрастов (метод компонент) совместно с элементами метода баланса миграционного движения населения. В отличие от существующих подходов к оценке миграционной подвижности населения предложенный авторский подход позволяет получить минимальные показатели миграции с некоторым диапазоном их возможных значений, гарантирующих сохранение баланса населения. Отдельный интерес представляет оценка миграции в разрезе возрастных групп населения в ковидный и постковидный периоды. Сравнительный анализ данных о сальдо миграции на основе официальных статистических данных и расчетных значений авторов исследования выявил ряд аномалий и манипуляций с официальной информацией о численности населения, рождаемости и смертности детей и подростков до 15 лет. Выявлено завышение числа новорожденных в 2018- 2021 гг. в пяти регионах Дальнего Востока. В пандемийные годы (2020-2021) отмечен небольшой миграционный прирост для групп населения в возрасте 17-19 и 20-29 лет из регионов за пределами Дальнего Востока. Миграционный прирост в трех регионах-лидерах (Хабаровский, Приморский края и Республика Саха) имеет возрастные особенности и изменение во времени.

Миграция, возрастная структура, метод передвижки возрастов, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/147247199

IDR: 147247199 | УДК: 314.728 | DOI: 10.15838/esc.2025.1.97.13

Текст научной статьи Динамика и возрастная структура миграционных потоков регионов Дальнего Востока

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01046,

Оценка миграции населения является важной задачей, возникающей при исследовании социально-экономических процессов на региональном, национальном и глобальном уровне. На основе данных о миграционном движении населения прогнозируется демографическая ситуация, строятся прогнозы развития регионов, формируются национальные и региональные программы. Вместе с тем официальные статистические данные о миграции являются всего лишь расчетными величинами, не лишенными множества недостатков, явных ошибок, например, из-за задержек в регистрации выбытия или прибытия, или явных следов манипуляций (Вакуленко и др., 2011; Мкртчян, 2020; Андреев, Чурилова, 2023). Кроме того, эти величины, как правило, представлены довольно обобщенно, как разность между потоками прибывшего и выбывшего населения в регионе без уточнения направлений этих потоков (Назаров, Носова, 2009; Сафиуллин и др., 2014). В результате официальные сведения дают лишь приблизительное представление о миграции населения, сводя на нет их практическую и теоретическую значимость.

В большинстве регионов Дальнего Востока России величина миграционного оттока населения сопоставима со смертностью и является мощным фактором, ускоряющим депопуляцию (Рязанцев и др., 2016; Мотрич, 2017). Точное описание структуры миграции и ее направлений для разных регионов в возрастном разрезе, а также ее динамика могут быть использованы при разработке демографической политики, а также мероприятий в рамках реализации молодежной и семейной политики.

Миграционные процессы в дальневосточных регионах различаются (Моисеева, Мищук, 2024), что связано с региональными особенностями природно-географических, исторических, экономических, культурно-антропологических, демографических характеристик рассматриваемых территорий. Несмотря на снижение доли миграции в общей убыли населения Дальнего Востока, изучение характера, структуры и направлений миграции является важным условием всесторонней оценки и прогнозирования изменения численности населения.

В связи с этим в работе наряду с традиционными методами анализа демографической ситуации предложена оригинальная методика оценки параметров миграции населения между регионами Дальнего Востока России. Методика основывается на анализе изменений численности населения разных возрастов, вызванных естественным и механическим движением между всевозможными парами регионов. Такие оценки миграции позволяют ответить на ряд вопросов, что невозможно при анализе лишь величины нетто-баланса миграции (сальдо). В частности, в случае положительного значения сальдо удается достаточно обоснованно указать, с каких территорий происходит наиболее интенсивный приток населения, а с каких притока нет. В случае отрицательного сальдо можно определить, на какие территории направлена наибольшая эмиграция.

Отметим, что попытки прямой оценки миграции между территориями и выделения ее компонентов и структуры предпринимались многими исследователями (Рыбаковский, Та-юнова, 2019; Мищук, Рязанцев, 2021; Русанов, Чудиновских, 2022). Большинство работ, как правило, основывается на анализе не только изменений численности населения, представленных в официальной статистике, но и ряда дополнительных факторов. Например, оценивается привлекательность территории (Василенко, 2014; Василенко, 2015), от которой прямо зависят интенсивность и направление миграции. Отдельного внимания заслуживают работы, использующие гравитационный подход к анализу и оценке миграции (Вакуленко и др., 2011; Козлова и др., 2014; Корепина, 2017; Khavinson, Kulakov, 2017), где количество мигрантов зависит от расстояния между региональными центрами (Вакуленко и др., 2011) или удаленности населенных пунктов между собой (Козлова и др., 2014). Кроме того, на притяжение между территориями влияют разнообразные факторы социально-экономического развития (Вакуленко и др., 2011).

Интересные результаты получены при оценке миграции населения между странами (Renski, Strate, 2013; Abel, 2013; Abel, Sander, 2014; Azose, Raftery, 2019; Gou et al., 2020). Для поиска коэффициентов соответствующей матрицы миграции используют псевдо-байесовский подход и метод максимального правдоподобия (Abel, 2013; Azose, Raftery, 2019). В работах было показано, как менялись направления и структура миграций населения Земли за последние 50 лет (Abel, Sander, 2014; Gou et al., 2020). Однако из-за большого объема фактических данных анализировалось лишь изменение общей численности мигрирующего населения без детализации возрастной или половой структуры. Было обнаружено, что в исследуемый период страны образовывали группы (кластеры), в пределах которых отмечено наиболее интенсивное движение населения. Показано, что изменения этих кластеров происходили в первую очередь из-за процессов глобализации и формирования многополярного мира (Gou et al., 2020).

При наличии достаточно подробных данных о структуре населения, а также показателей рождаемости и смертности можно применять более «прямой» подход, например, основанный на идеях отраслевого и территориального баланса населения (Единак, Коровкин, 2014; Коровкин, Синица, 2019). Однако здесь требуются достаточно детальные и полные сведения о структуре населения, показатели его движения, включающие не только сведения о рождаемости и смертности, но и знание о территориальном, отраслевом, профессиональном и т. п. движении населения (Единак, Коровкин, 2014). В условиях достаточной полноты информации этот подход позволяет максимально точно описать миграцию населения и построить некоторые прогнозы.

В настоящей работе предложена методика (алгоритм) оценки числа мигрантов с использованием метода передвижки возрастов (метод компонент) (Whelpton, 1928; Назаров, Носова, 2009; Неверова, 2010; Неверова, Ревуцкая, 2017; Clark, 2020), а также идеологию метода баланса территориального движения населения между связанными регионами РФ, но без уточнения причин миграции (Единак, Коровкин, 2014). Для каждого возраста и определенного года выписываются уравнения баланса населения между всевозможными парами регионов с учетом смертности и неизвестной миграции между ними. В результате задача оценки числа мигрантов формулируется как чисто алгебраическая проблема решения системы линейных уравнений с сильно разреженной и плохообусловленной матрицей. Для решения подобных систем существует достаточное число эффективных численных методов, основанных на ортогональных разложениях матриц, методах наименьших квадратов и регуляризации (Бахвалов и др., 2004; Ильин, Позняк, 2004).

Цель работы – исследование структуры и динамики миграции населения между парами регионов Дальнего Востока (ДВ) России на основе авторской методики оценки миграционной активности населения.

В первом разделе статьи анализируются показатели миграционного сальдо дальневосточных регионов на основании разных данных (о численности населения, миграционном приросте, смертности населения и чистой миграции). В работе представлен сравнительный анализ миграционного сальдо на основе официальных и расчётных данных.

Во втором разделе отражены расчеты и результаты оценки интенсивности миграции между всевозможными парами регионов ДВ и остальной частью РФ, а также между парами регионов ДВ. На данном этапе использованы элементы теории графов, теории матриц, а также численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений.

В третьем разделе представлены количественные оценки миграции населения разных возрастных групп между регионами ДВ.

В работе анализируются данные о миграции внутри ДВ, в том числе между парами его регионов, а также миграционное сальдо с другими регионами России. В рамках предложенного подхода не оцениваются миграционные потоки между ДВ и зарубежными странами. Отдельно рассмотрены изменения миграции разных групп населения в ковидный и постковидный периоды. Эмпирическая часть работы включает анализ данных по 11 регионам Дальнего Востока России.

Исходные данные и расчет суммарного миграционного сальдо

Согласно методу передвижки возрастов (или методу компонент) (Whelpton, 1928; Назаров, Носова, 2009; Неверова, 2010; Неверова, Ревуцкая, 2017; Сафиуллин и др., 2014, Clark, 2020) численности населения между смежными поколениями (за исключением новорожденных) связаны простым уравнением:

N(t , k ) = N i (t - 1, k - 1) - D i (t - 1, k - 1) + M i (t - 1, k - 1) , (1)

где N i ( t , k ) — численность населения к -го возраста ( k = 1, 2, ..., 100) на начало t- го года, Di – число умерших за весь t – 1-й год, Mi – миграционный приток за тот же период (сальдо), равный разности между числом прибывших и выбывших, индекс i – номер территории (региона). Для числа детей в возрасте до года имеем другое уравнение:

N i ( t ,0) = B i ( t - 1) - D; . ( t - 1,0) + M i ( t - 1,0) , (2)

где Bi – число родившихся детей за весь t – 1-й год, Di – младенческая смертность.

Таким образом, простейший анализ механического движения населения можно провести, используя данные о возрастном составе (чис- ленности населения каждого возраста), а также параметрах естественного движения населения (рождаемость и смертность). Проведем этот анализ для 11 регионов ДВ. В качестве исходных данных будем использовать данные Федеральной службы государственной статистики, включающие численность населения по полу и возрасту на 1 января 2012–2022 гг. (по итогам Всероссийской переписи населения 2020 г.), а также данные Росстата о смертности и рождаемости за период с 2016 по 2023 год1.

Решая уравнения (1) и (2) относительно неизвестной величины M, легко оценить миграционное сальдо. Но поскольку данные о численности населения по итогам переписи, по сути, являются расчетными, то найденные значения M равны тем значениям миграции, которые Федеральная служба государственной статистики заложила в расчет численности населения. Поэтому будет интересно сравнить эти же значения с данными о миграционном приросте с портала официальной статистики Росстата2. Дополнительно будем использовать данные Росстата о смертности и чистой миграции с разбивкой по полу и возрасту3.

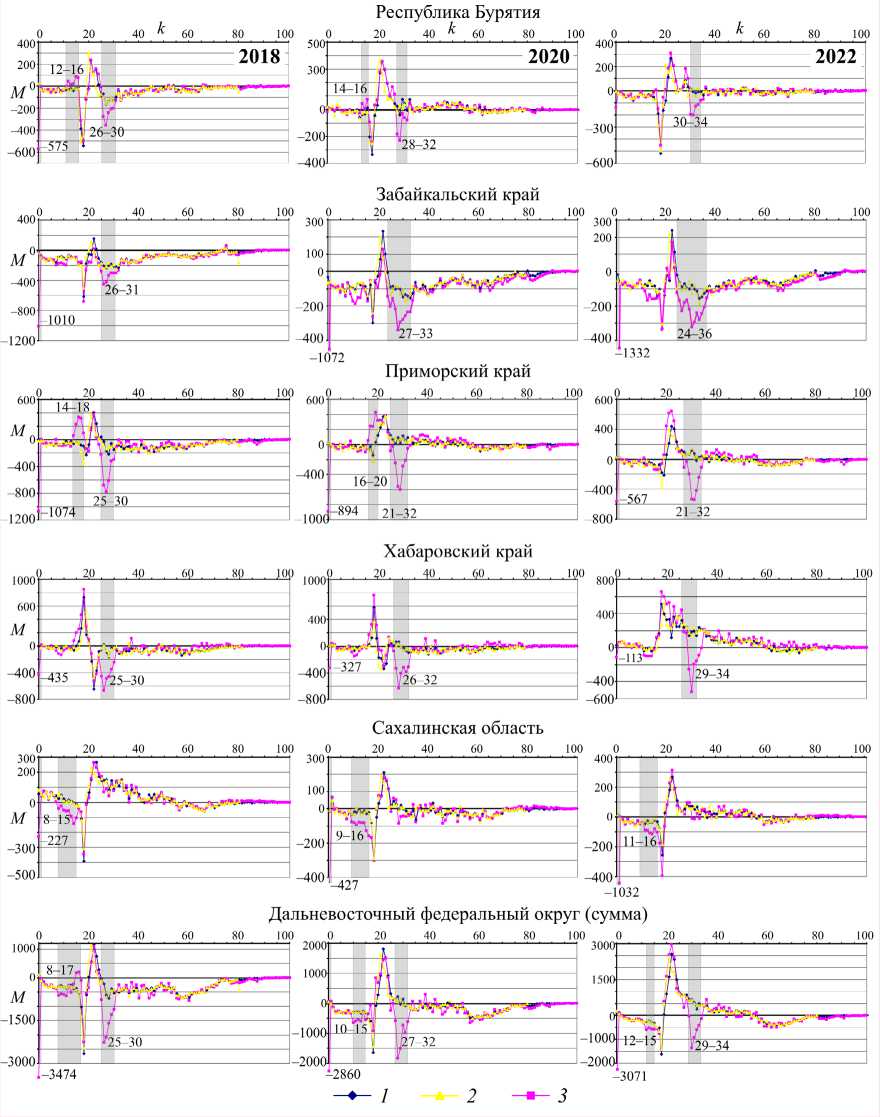

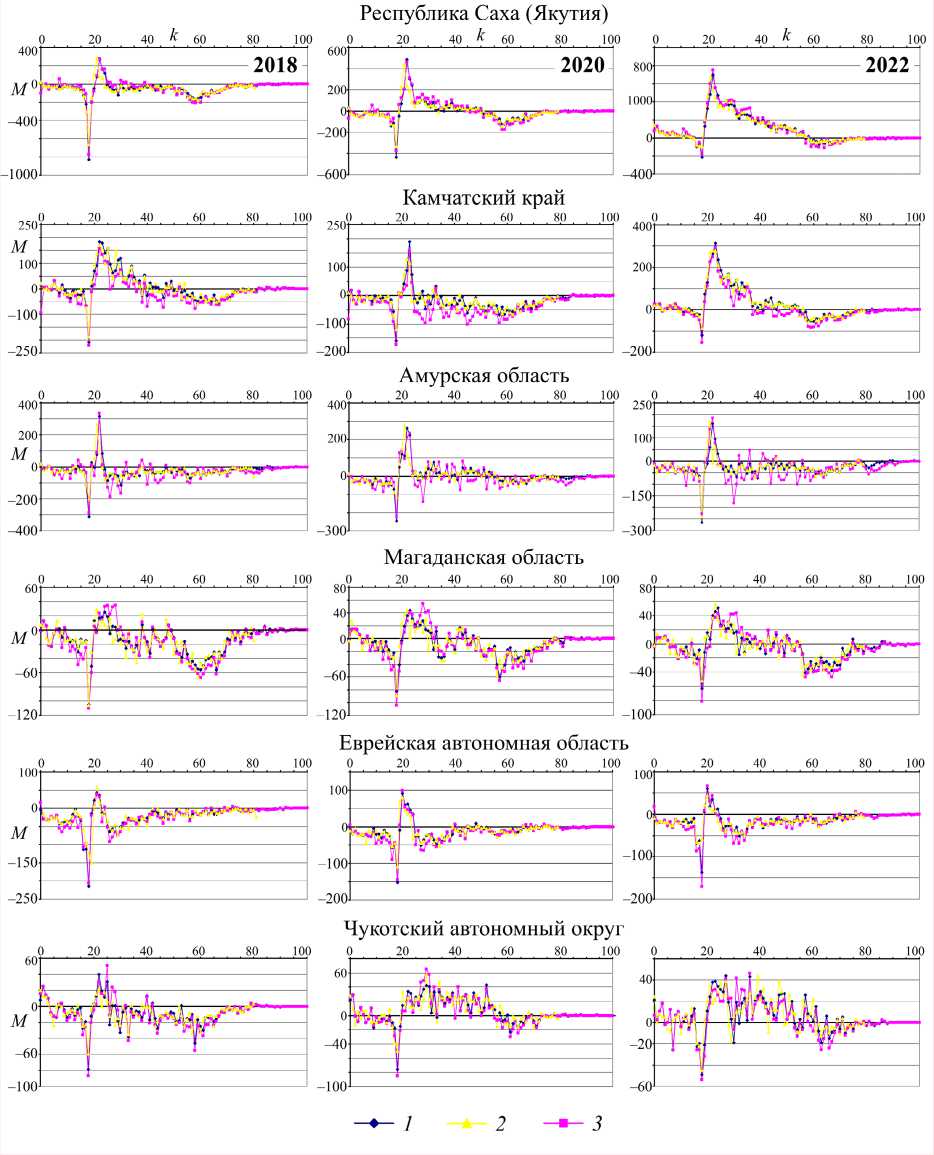

Результат оценки миграционного сальдо для части регионов ДВ и отдельных лет наблюдения приведен на рисунках 1 и 2 . Для большинства регионов нет существенной разницы между официальными данными и показателями миграции, рассчитанными по методу возрастных передвижек (на основе уравнений (1) и (2)). Хотя по расчётам миграция оказалась на 15–30% выше, чем официальная, в целом достаточно хорошо совпадает характер распределения миграции по возрастам – направление миграции и его изменение в смежных возрастах.

Рис. 1. Величина миграционного баланса M (сальдо) для групп населения в возрасте k ( k = 0, 1, 2, ...100) в 2018, 2020 и 2022 гг. для регионов ДВ с наиболее заметной разницей между официальной и расчетной миграцией

1 – данные из сборника Росстата (Миграционный прирост населения по полу, возрасту и потокам передвижения // Федеральная служба государственной статистики. Витрина статистических данных. URL: report/278004/ (дата обращения 09.07.2024)), 2 – данные Росстата по запросу, 3 – собственные расчеты методом передвижки возрастов. Серым прямоугольником выделены возраста с существенными несоответствиями в оценках миграции.

Рис. 2. Сравнение официальных данных по миграции с расчетной для регионов ДВ

1 – данные из сборника Росстата (Миграционный прирост населения по полу, возрасту и потокам передвижения // Федеральная служба государственной статистики. Витрина статистических данных. URL: ru/report/278004/ (дата обращения 09.07.2024)), 2 – данные Росстата по запросу, 3 – собственные расчеты. Ось абсцисс – возраст (k = 0, 1, 2, ...100), ось ординат – величина миграционного баланса M.

Однако для ряда регионов и некоторых возрастных групп населения выявлен ряд аномалий, проявляющиеся в несоответствии между расчетной и официальной миграцией в отдельные годы и в отдельных возрастных группах (см. рис. 1).

Первая и самая существенная аномалия связана с завышением числа новорожденных в 2018–2021 гг. в пяти регионах (Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область, Республика Бурятия, Забайкальский край). Значительное завышение числа детей до года привело к тому, что фактическая младенческая смертность не способна объяснить столь стремительное снижение числа детей в следующем году. В результате для этих регионов значение M ( t, 0) в уравнении (2) всегда отрицательное и от 2 до 20 раз больше, чем официальное значение. Объяснений такого несоответствия может быть несколько.

Например, для регионов ДВ характерен существенный разрыв в медицинских возможностях для беременных женщин, и нередко женщины едут рожать в соседние регионы с более развитой системой здравоохранения. В результате новорожденные регистрируются в одном регионе, но довольно быстро матери с детьми возвращаются в свой регион, где возможна повторная регистрация. И действительно, для регионов, где не замечено завышение числа новорожденных (как следствие, завышение сальдо для новорожденных), отмечается небольшое превышение миграционного сальдо для детей в возрасте 1 год над официальными данными. Однако численно это превышение не способно полностью объяснить аномалии в миграции новорожденных. Кроме того, ряд исследователей отмечает, что высокая отрицательная миграция, получаемая по данным всероссийской переписи, связана с широким использованием административных данных по лицам, не участвующим в переписи лично. Согласно (Андреев, Чурилова, 2023), доля таких людей высока для некоторых «проблемных» регионов (Хабаровский и Приморский края) ДВ и хорошо коррелирует с долей лиц с неизвестным уровнем образования и брачным статусом.

Вторая аномалия, которой нет очевидного и простого объяснения, связана с положительным расчетным притоком подростков в Республике Бурятии (12–18 лет) и Приморском крае (14–18 лет) в 2018–2019 гг. По официальным данным для этих возрастов наблюдается околонулевая миграция или даже небольшой отток. С одной стороны, частью группы более старших подростков (16–18 лет) могут быть абитуриенты, поступающие в средние и высшие учебные заведения из других регионов, но официально не учтенные на тот момент. Заметим, что подобный довольно яркий пик положительного сальдо, не противоречащий официальным данным, наблюдается в последующие годы с 2020 года, но затрагивает только лишь молодежь 18–20 лет, т. е. молодые люди могли прибывать в эти регионы раньше, но были зарегистрированы позднее, когда достигли совершеннолетия. Либо, что вероятнее, при пересчете по итогам переписи они были «ошибочно» учтены как мигрировавшие на несколько лет раньше. Это подтверждается тем, что в более ранних периодах пик притока подростков смещается к более младшим возрастам, а к 2022 году он приходится на возраст 20–22 года. Кроме того, подростки 12–16 лет в 2018–2019 гг. и более ранние годы не могли самостоятельно мигрировать в эти регионы без родителей. Однако в этот период не было отмечено положительного притока взрослого населения, которое могло быть их родителями или опекунами (лица старше 30 лет). В более поздние периоды после 2020 года приток таких взрослых уже наблюдался, но не отмечается аналогичного притока детей. Возможно, в период 2018–2019 гг. миграция семей с детьми в эти регионы действительно могла иметь место, но учтены были только дети, а взрослые учтены лишь по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года.

Схожая ситуация характерна для Сахалинской области: по официальным данным, в 2018–2022 гг. имел место приток детей и подростков всех возрастов, который шел довольно синхронно с притоком взрослого населения, т. е. людей, которые могут быть их родителя- ми (19 лет и старше). Однако между данными расчетной и официальной миграции есть существенная разница – для детей от 8 до 16 лет расчетные значения сальдо отрицательные, а официальные положительные. Возможно, имел место недоучет выбытия их родителей, который не был уточнен по итогам переписи после 2020 года.

Третья особенность, которую уже нельзя назвать аномалией, наблюдается для Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев и Республики Бурятия. Она проявляется в существенной разнице между официальным и расчетным миграционным сальдо для лиц 25–30 лет с 2017 по 2022 год. Расчет свидетельствует, что в этот период имел место сильный отток, в то время как официальная статистика показывает слабоотрицательные или даже положительные значения. Такое несоответствие можно объяснить тем, что, являясь наиболее мобильной, эта группа населения после выбытия длительное время не учитывается как фактически сменившие место жительства, в то время как прибывшие, обеспечивающие положительное или близкое к нулю сальдо, в основном состоят из мигрантов, подлежащих обязательному учету (международные трудовые мигранты).

Последняя особенность данных связана со смещением на один год пиков в распределении расчетного и официального миграционного сальдо для большинства регионов ДВ. Такое смещение можно объяснить задержками в учете мигрантов. Причем чем крупнее по населению регион, тем заметнее эта и другие уже отмеченные особенности. В отношении других регионов нет существенной разницы между официальной и расчетной статистикой (см. рис. 2).

Таким образом, можно полагать, что, несмотря на отмеченные аномалии, расчетные значения миграционного сальдо для всех 11 регионов в рассматриваемом периоде времени в целом лучше описывают реальную ситуацию, чем официальные данные, а также улавливают некоторые неочевидные тенденции миграции населения, поэтому для дальнейшего анализа будем использовать расчетные данные. Сконцентрируемся на возрастах с наиболее достоверными данными о миграции и представляющими особый интерес – лица старше 16 лет.

Расчет миграционного сальдо между парами регионов

Представленные выше показатели миграции населения для конкретного региона отражают лишь итоговый результат миграционного обмена между всеми регионами РФ без уточнения направлений и интенсивности потоков. В связи с этим интересно оценить интенсивность миграции между всевозможными парами регионов ДВ и остальной частью РФ. Для этого применим элементы теории графов, теории матриц, а также численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений.

Для начала сделаем существенное допущение. Положим, что сумма миграционного сальдо для всех регионов ДВ равна миграционному сальдо с остальной частью РФ, но со знаком минус. В данном случае мы полагаем, что международная миграция включена во внутирос-сийскую, что вполне оправданно, поскольку численность населения РФ без ДВ более чем в 17 раз больше численности дальневосточного населения. Это допущение приводит к тому, что эмигранты из ДВ, переселяющиеся в другие страны, сначала переезжают на территории за пределами ДВ, увеличивая там численность населения, а только затем покидают территорию РФ. Аналогично иммигранты из других стран переселяются в ДВ через промежуточные российские регионы. Это без сомнения вызовет расхождения в показателях численности населения при оценке миграции (в первую очередь для территорий вне ДВ), что косвенно укажет на величину международной миграции. Однако это значительно упростит анализ и позволит обойтись минимальным набором данных.

При такой постановке задачи дальневосточные регионы и остальную часть России можно описать в виде полного ориентируемого графа с n = 12 вершинами и p = n ( n – 1) / 2 = 66 ребрами. Тогда интересно оценить связанность такого графа, узнать, существует ли какое-либо характерное направление движения вдоль него (маршруты), существуют ли замкнутые пути на нем и как они изменяются во времени для разных поколений. Для этого необходимо оценить силу связи (вес ребра) между каждой парой регионов (вершин).

Как и ранее, будем обозначать миграционное сальдо в t -й год населения с возрастом к через M i (t,k ) , где индекс i = 1, 2, 3, ..., n = 11 соответствует номеру региона ДВ; M 12 ( t , k) = - £ Mt( t , k) — миграционное сальдо = 1

между РФ и ДВ. Пронумеруем регионы следующим образом: 1 – Республика Бурятия, 2 – Забайкальский край, 3 – Республика Саха (Якутия), 4 – Камчатский край, 5 – Приморский край, 6 – Хабаровский край, 7 – Амурская область, 8 – Магаданская область, 9 – Сахалинская область, 10 – Еврейская автономная область, 11 – Чукотский автономный округ, 12 – Российская Федерация без учета ДВ.

Несложно понять, что каждая из величин Mi ( i = 1, 2, ..., 12) равна сумме миграционных балансов между всеми парами регионов. Обозначим через mij итог миграционных процессов между i -м и j -м регионами. Назовем эту величину парным сальдо. Ясно, что mij = - mji , т. е. итоги движения населения между i -й и j -й территориями будут иметь для них противоположный результат – для одного региона численность увеличится на mij , для другого уменьшится на mij . Тогда суммарное миграционное сальдо для 11 рассматриваемых регионов ( i = 1, 2, 3, ..., 11) и всей оставшейся РФ ( i = 12) равно:

M i = m^ + m^ + m i 4 + ... + m^,

M 2 = - m 1,2 + m 2,3 + m 2,4 + m 2,12 ,

M 3 = — m i,3 — m 2,3 + m 3,4 + ^ + m 3,12 , M 4 =- m 1,4 — m 2,4 — m 3,4 + - + m 4, n , (3)

M 11 = — m 1,11 — m 2,11 — — — m 10,11 + m 11,12 , M 12 = — m 1,12 — m 2,12 — — — m 10,12 — m 11,12 .

Соотношения (3) задают систему из n = 12 линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с p = 66 неизвестными. В этом случае задача является недоопределенной, а система (3) плохо обусловленной. Это приводит к ситуации, когда небольшие возмущения значений Mi делают систему несовместной, т. е. система перестает иметь точное решение. Однако несложно показать, что при сохранении баланса числа мигрантов между всеми территориями, т. е. J M, = 0, система всегда будет совместной (ранг матрицы A, состоящей из коэффициен- тов перед неизвестными mij, равен 11 и равен рангу расширенной матрицы (A|M)). В результате СЛАУ (3) имеет бесконечное число точных решений, принадлежащих гиперплоскости размерности 55.

Несмотря на эти трудности, можно численно найти множество решений системы (3), используя дополнительные допущения. Для решения системы (3) воспользуемся QR -разложением, которое преобразует сильно разреженную матрицу A (состоит преимущественно из нулей) к ортогональной и верхнетреугольной матрице (Бахвалов и др., 2004). Это позволит выделить базисные и свободные неизвестные системы (3). Далее выполним множественную генерацию свободных неизвестных, принадлежащих допустимой части гиперплоскости. Здесь, очевидно, требуется априорная информация о возможных пределах величин сальдо для пары регионов. Довольно обоснованно можно предположить, что коэффициенты миграции (доля выбывших) не превосходят величину w ij = 0.01 , т. е. mij ≤ w ij Nj - Ni . Это означает, что как минимум каждый сотый человек потенциально готов мигрировать в другой регион. Кроме того, эта доля тем выше, чем выше разность в численности населения двух регионов.

Каждый сгенерированный таким образом набор неизвестных используется в качестве стартовой точки в процедуре градиентного спуска. В результате находятся значения свободных неизвестных, а из них базисные неизвестные, которые минимизируют невязку Amij - M → 0 . Для улучшения обусловленности выполняется регуляризация по Тихонову (Ильин, Позняк, 2004), т. е. решается оптимизационная задача вида: Amij - M + λ mij 2 → min , где λ ≤ w ij Nj - Ni .

В результате каждому из сгенерированных начальных условий (200 шт.) соответствует 66 значений сальдо mij для пары территорий, которые являются довольно точным решением системы (3) (невязка не превосходит 10–12). Ясно, что множество этих 200 решений каким-то образом распределено на допустимом участке гиперплоскости. Очертим возможные ее границы. Для этого определим пределы изменения величин парных сальдо, а также оценим среднее их значение (центр масс) и его размах (стандартное отклонение).

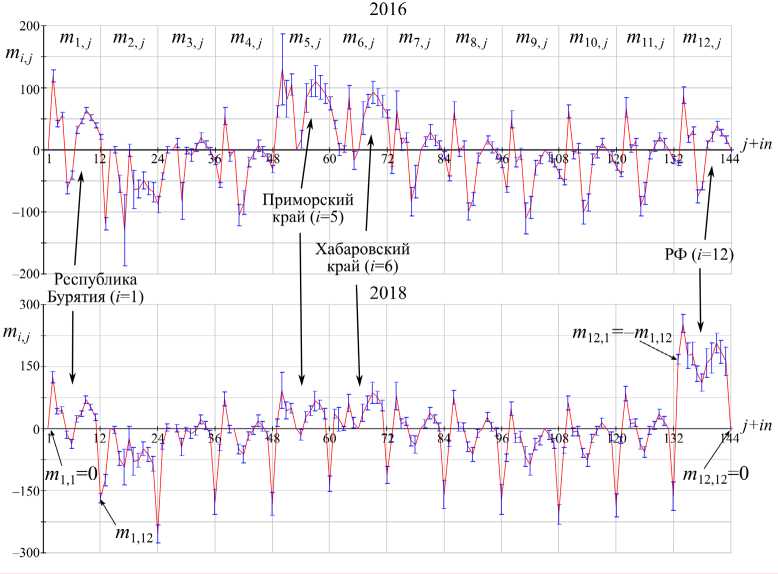

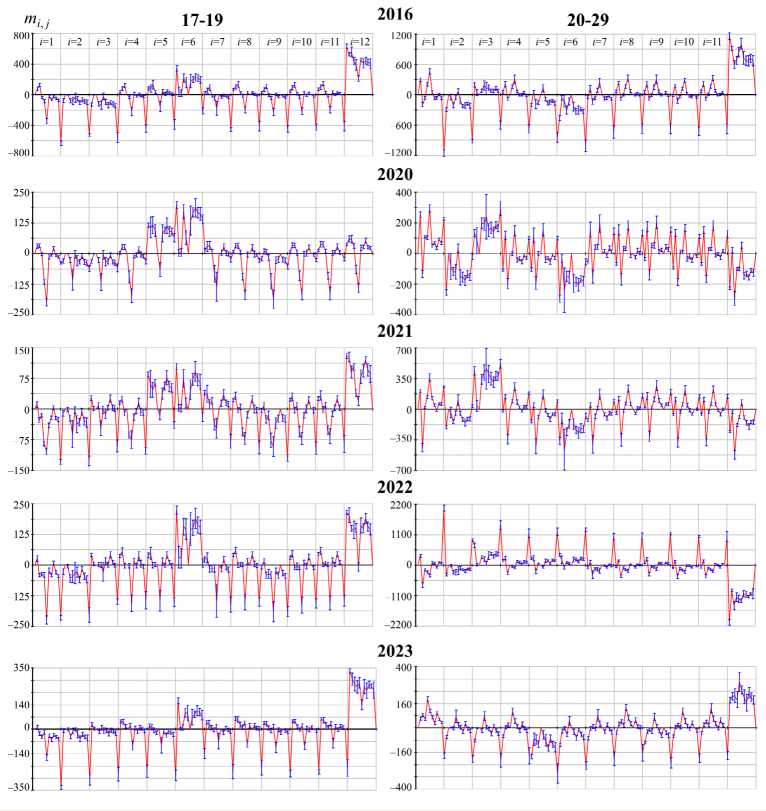

В рамках работы мы анализируем данные с 2016 по 2022 год, для каждого из 101 возраста получено 66 значений mij ( mij = - mji , mii = 0). Поэтому логично объединить данные нескольких возрастов в группы (когорты) и рассмотреть оценки миграции для них. На рисунках 3, 4 для примера показаны графики значений сальдо для трех групп населения: 10–16, 17–19 и 20–29 лет в разные годы.

Рисунок 3 показывает общий характер решений системы (3), где значения ее неизвестных для улучшения восприятия продублированы с помощью равенств mij = -mji и mii = 0. В результате на графиках между вертикальными серыми линиями расположены значения миграционного сальдо для каждого из рассматриваемых регионов с остальными территориями. Каждому пику значения положительного сальдо для территории с номером i соответствует пик с отрицательным значением для терри- тории с номером j (mij = -mji). На рисунке 3 это выделено для первой и последней территории.

Как видно из графиков, возможный размах (стандартное отклонение) величины парного сальдо не связан со средним значением mij . Как правило, он выше для пар территорий, которые существенно отличаются по численности населения. Например, у всех регионов отмечен сильный размах в оценке сальдо с остальной частью РФ, связанный с большой разницей в численности населения. В данном случае стандартное отклонение может говорить о значимости (достоверности) полученной оценки среднего значения парного миграционного сальдо. Ясно, что если размах не пересекает ось абсцисс, то у каждого из 200 решений системы (3) величина mij сохраняет свой знак, т. е. у пар территорий с этими номерами качественно не меняется характер (направление) миграции от одной генерации начального приближения к другой.

Рис. 3. Значения миграционного сальдо для пар территорий с номерами i и j на примере группы населения 10–16 лет в 2016 и 2018 гг.

Непрерывная линия – среднее значение m ij , вертикальные отрезки – стандартное отклонение. Ось абсцисс – порядковый номер величины m ij , ось ординат – значение миграционного сальдо.

Источник: рассчитано по оригинальной авторской методике.

Если же размах возможных значений пересекает ось и, более того, величина mij близка к нулю, то разные решения соответствуют слабой миграции с противоположными направлениями у разных решений. В результате достоверность такой оценки величины mij существенно падает, возникает неопределенность в истинном направлении миграции. По всей видимости, это можно интерпретировать как предельно слабую связь между парой территорий. Ниже такое допущение будет использовано при оценке конкретного числа мигрантов между регионами.

Несмотря на это, в большинстве случаев стандартное отклонение все же лежит выше или ниже оси абсцисс и достоверность оценок парных миграционных сальдо mij не вызывает сомнения. Анализ изменения этих величин для некоторых групп населения в разные годы (см. рис. 4) позволяет сделать ряд предварительных выводов.

На рисунке 4 показано, как менялась миграционная активность между регионами ДВ для двух наиболее активных групп населения. Первая включает в себя выпускников школ и

Рис. 4. Изменение парного миграционного сальдо с 2016 по 2023 год для групп населения 17–19 и 20–29 лет

Ось абсцисс – порядковый номер величины m ij , ось ординат – значение миграционного сальдо. Источник: рассчитано по оригинальной авторской методике.

абитуриентов, вторая – выпускников средних и высших учебных заведений, а также молодых специалистов.

Характерной чертой дальневосточных регионов является высокая миграционная активность именно этих групп населения, а также тот факт, что большая часть наиболее востребованных средних и высших учебных заведений расположена на территории трех регионов: Приморского края ( i = 5), Хабаровского края ( i = 6) и Амурской области ( i = 7). Именно в эти регионы направлен существенный поток молодежи 17–19 лет. Однако основной поток молодежи все же направлен за пределы ДВ (более чем в 2 раза). Из полученных оценок парного сальдо видно, что поток молодежи достаточно неоднороден. Например, в Хабаровский край (лидер по приему молодежи) практически не приезжают из Забайкальского края ( i = 2) и Республики Саха ( i = 3) ( m 6,2 и m 6,3 ≈ 0, стандартное отклонение пересекает ось абсцисс). Молодежь этих регионов преимущественно перемещается между соседними регионами, включая Республику Бурятию ( i = 1). Вместе с тем из этих трех регионов в Приморский край ( i = 5) направлен наибольший поток молодежи, частично – в Амурскую область. Интересно, что из Приморского края молодежь 17–19 лет в основном едет в Хабаровский край (а также за пределы ДВ), из которого отмечается наименьший поток выбытия как в другие регионы ДВ, так и за его пределы.

Из графиков видно, что характер миграции молодежи 17–19 лет значительно менялся в отмеченный период времени. Особенно это заметно в годы пандемии COVID-19 (2020– 2022 гг.), когда существенно снизился приток молодежи (более чем в 2 раза) в Приморский и Хабаровский края, Амурскую область. В 2020 году поток в РФ стал практически нулевым. Только лишь к 2023 году показатели миграции этой возрастной группы населения восстановились до уровня 2016–2018 гг.

Графики на рисунке 4 свидетельствуют, что вторая группа населения (20–29 лет) имеет отчасти противоположные тенденции миграции. Можно заключить, что часть молодежи после учебы возвращается в родные регионы. Сложность анализа этой группы населения сопряжена с тем, что необходимо сравнивать между собой данные о миграции за разные промежутки времени, поскольку, с одной стороны, период обучения составляет от трех до шести лет (в зависимости от направления обучения) и возврат молодежи происходит через этот промежуток времени. Кроме того, регистрация такого выбытия, и соответственно прибытия, сама по себе имеет определенную задержку. С другой стороны, группа выбывших из этих регионов (Хабаровский и Приморский края), но оставшихся в ДВ состоит не только из вчерашних «иногородних» студентов, но и «местных» специалистов, трудоустраивающихся в других регионах ДВ.

Из графиков на рисунке 4 видно, что максимальный отток 20–29-летнего населения из Хабаровского и Приморского краев в 2020– 2021 гг. направлен на те же территории, откуда ранее был приток 17–19-летних в 2016–2017 гг. Но он оказывается примерно в 1,5 раза меньше изначального притока. Однако необходимо учитывать, что выбывшие – это не только выпускники, то есть возврат молодых специалистов в лучшем случае составляет только половину возможного. Для Амурской области такой возврат не характерен.

В «пандемийные» годы (2020–2022 гг.) имел место приток представителей этой группы населения с территорий за пределами ДВ, а отток, ранее имевший место, для Хабаровского и Приморского краев сменился притоком практически со всех территорий ДВ. Интересно, что в этот год население выбывало в основном в Республику Саха (Якутия). После 2022 года миграция населения в возрасте 20–29 лет качественно вернулась к допандемийным показателям.

Оценка числа мигрантов между парами регионов

Значение миграционного сальдо для каждой пары территорий связано с численностью населения следующим очевидным образом:

m j = wN - wN , (4)

где 0 < w j < 1 — коэффициент миграции (сила связи) i -го региона с j -м, равный доле населения рассматриваемой возрастной группы j -й территории, которое мигрирует на i -ю территорию. Первое слагаемое (4) равно числу иммигрантов, второе – эмигрантов i -й территории.

Ясно, что в общем случае wij ≠ wji , в отличие от значений парного сальдо ( mij = - mji ), что несколько усложняет их оценку. В этом случае имеем 66 абсолютно не связанных между собой уравнений (4) с 132 неизвестными wij . Поэтому величины wij могут принимать любые значения в допустимых пределах (от 0 до 1) и невозможно как-то сузить диапазоны их изменения.

Из свойств линейного уравнения (4) ясно, что коэффициенты миграции wij и wji в зависимости от значения mij и его знака могут лежать в следующих пределах:

mi

m w0 = max 0, —-j

к w0 = max 0, • ji

к

N j

—

^ w < w j = min 1,

m - l i

— I < w^ < W1 N - )

т ^ + N i 1

I и

N )

'" m 1 (5)

N ) ( 5

к

= min 1, к

Отсюда вытекает, что истинные значения коэффициентов миграции для некоторых территорий могут принимать нулевые значения, для других – достаточно малые значения, равные отношению сальдо к численности, а для других – очень большие значения. В нижнем пределе, если коэффициент миграции для одной территории равен нулю, то для другой он равен mij Nj или - mij Ni в зависимости от знака сальдо. В верхнем пределе, если один из коэффициентов миграции равен 1, то другой равен ( m ^ + N i)/ N j или ( Nj - m ^ )/ N -

Ясно, что все 132 коэффициента не могут одновременно принимать максимальное значение, определяемое неравенствами (5), поскольку это противоречит предположению, сделанному при оценке размера парного сальдо: m ij = w ij N j - w ji N i ≤ w ij N j - N i , где w ij = 0.01 . При этом допущении отдельные значения wij могут оказаться больше 0.01 из-за большой разницы в численностях. Однако высокие значения коэффициентов миграции обязательно будут скомпенсированы нулевыми или близкими к нулю значениями других коэффициентов.

Заметим, что для качественного описания характера связи, включающего описание направлений миграционных потоков из одного региона в другой, достаточно использовать нижние пределы из неравенств (5), т. е. wij = wi0j, wji = w0ji . Подобную минимальную миграцию можно встретить, например, в работе (Azose, Raftery, 2019), в которой немного иными методами оценивалась международная миграция между парами стран. Кроме того, именно нижние пределы позволят учесть ситуацию, когда размах возможных значений парного сальдо лежит по обе стороны от оси абсцисс.

Учитывая, что распределение значений парного сальдо, получаемых из случайных начальных условий, имеет нормальное распределение (по критерию согласия Пирсона), то в случае большого размаха выборочных значений, перекрывающего нулевые значения, оценка выборочного среднего mij случайно отличается от нуля (по t -критерию Стьюдента). В этом случае, если mi 2 j ≤ σ 2 ( σ – стандартное отклонение оценки средней величины mij ), то можно обоснованно утверждать, что mij = 0 и wij = wji = 0. Однако такое «обнуление» некоторых значений парного сальдо нарушит баланс числа мигрантов, и оставшиеся ненулевые их значения, для которых m 2 > с т2, не будут удовлетворять системе (3). Поэтому необходимо уточнить оставшиеся строго ненулевые значения. Для этого положим равными нулю те коэффициенты системы (3) перед неизвестными, для которых на первой итерации было верно, что mi 2 j ≤ σ 2 . В результате получим немного «прореженную» матрицу A , ранг которой равен рангу расширенной матрицы и равен 11. Применим для нее QR -разложение и решим соответствующую оптимизационную задачу способом, описанным в предыдущем разделе.

Решением новой СЛАУ также является набор из 66 значений mij , часть из которых («обнуленные» при выполнении mi 2 j ≤ σ 2 ) может принимать абсолютно любые значения, поскольку перед ними стоят нулевые коэффициенты. Для того чтобы весь этот набор удовлетворял исходной системе (3), они должны быть строго равны нулю. В результате можно положить, что для ненулевых значений парного сальдо mij ≠ 0 нижняя оценка коэффициентов миграции определяется нижним пределом неравенств (5), а при mij = 0 wij = wji = 0, т. е.

т„ w,, = max 0,—-j TV.

к и w„ = max 0, ji

к

—

m d NJ ,

где mij – значения парного сальдо новой СЛАУ с частично обнуленными коэффициентами.

Качество полученных оценок значения коэффициентов миграции можно оценить с помощью невязки между реальной N ( t , k )* и модельной численностью N ( t , k ), определяемой рекуррентным уравнением вида:

N ( t , k ) = W ( t - 1, k - 1) N ( t - 1, k - 1) - D ( t - 1, k - 1) , (7)

где N – вектор численностей, D – вектор числа умерших в возрасте k в год t в каждой из 12 рассматриваемых территорий; W = ( w j ) nj = — матрица миграции, состоящая из коэффициентов миграции wij , на диагонали которой стоит доля оставшейся после эмиграции части населения, т. е. w jj = 1 - ^ w j .

Невязка (ошибкJ 'J * определяемая как эвклидова норма | N ( t , k ) - N ( t , k ) *| , для всех лет наблюдения и всех возрастов имеет относительно небольшое значение. Покомпонентный анализ векторов N ( t, k ) - N ( t, k ) * показывает, что для регионов ДФО в случае округления до целых значений парного сальдо | N i ( t , k ) - N i ( t , k ) * < 3 для i = 1, 2, ..., 11, т. е. регионы ДФО по модели (7) не досчитывают максимум трех человек. Без округления числа мигрантов эта разность достаточно мала ( N i ( ( t , k ) - N i ( t , k ) *| < 10 - 6 для i = 1, 2, ..., 11). Однако в обоих случаях разность N 12 ( t , k ) - N 12 ( t , k ) * между модельной и реальной численностью населения РФ без учета ДВ ( i = 12) стабильно высокая, достигает в отдельные годы и в отношении разных возрастов 10–15 тыс. человек. Столь высокая разность связана, в первую очередь, с довольно грубой оценкой числа умерших за пределами ДВ. В данном случае последний компонент вектора D 12 уравнения (7) получен на основе усредненных возрастных коэффициентов смертности, представленных в официальной статистике для пятилетних возрастных когорт по всей территории РФ. Кроме того, в работе Россия описана как замкнутая система из 12 связанных территорий без учета внешней миграции. В результате разность между модельной и реальной численностью содержит не только неточность данных о смертности, но и «неучтенную» международную миграцию и процессы натурализации.

Аналогичным образом можно сравнить разность между вектором модельных M ( t , k ) и реальных M ( t , k )* миграционных балансов. В случае округления mj. до целых | м ( t , к ) - M ( t , к ) * | < 3 , без округления | м ( t , k ) - M ( t , k ) * < 10 - 6 .

Из полученных значений коэффициентов миграции несложно вычислить число прибыв- ших (wijNj) и выбывших (wjiNi) для каждой i-й территории. Для этого определим матрицу

P = ( P j ) nj = 1 , где

P j =

< WjNp i ^ j , , ( 1 - w j ) N j , i = j ■

В строке матрицы P с номером i (кроме диагонали) стоит число людей, приехавших на i- ю территорию с территории с номерами j ( i ≠ j ). В столбце, соответственно, число выбывших из j -й территории в i -ю ( i ≠ j ). На диагонали P – суммарное число лиц, выбывших c данной территории на все остальные.

Анализ оценок миграции

В таблице 1 приведены полученные минимальные показатели миграции (коэффициенты матрицы P ), которые наилучшим образом согласуются с реальным миграционным балансом и численностью населения. Эти значения свидетельствуют, насколько увеличилась или уменьшилась численность населения на каждой территории в результате механического движения. В дополнение к оценке минимального числа мигрантов в таблице 1 приведены расчет суммарного числа прибывших в каждый регион, его процент от числа всех мигрантов, а также число людей, мигрирующих внутри ДВ, и процент от общего значения выбывших.

Рассмотрим значения показателей миграции для трех наиболее активных групп населения – 17–19, 20–29 и 30–44 лет.

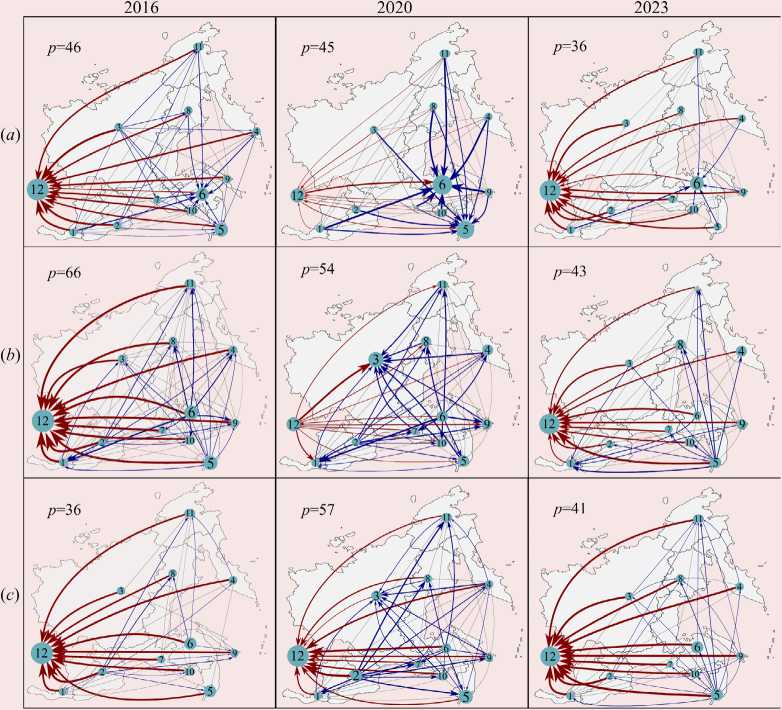

Оценка значений показателей минимальной миграции позволяет визуализировать потоки мигрантов между регионами, используя значения Pij или wij в качестве весов ребер ориентируемого графа (рис. 5) . Отметим, что даже после «обнуления» некоторых значений парных сальдо территории ДВ оказываются сильно связанными между собой. Большинство территорий пусть и слабо, но связаны между собой. Построенные для выделенных групп населения графы не имеют циклов, но содержат явные точки притяжения (сток) и отталкивания (центр) потоков населения. Среди наиболее интенсивных потоков в первую очередь выделяется миграция за пределы ДВ (и обратно в 2020– 2021 гг.), а также миграция в наиболее развитые регионы (Хабаровский, Приморский края, Республика Саха (Якутия)).

Таблица 1. Нижняя оценка числа прибывших в возрасте 17–19 лет на территорию с номером i (строка) с территории с номером j (столбец)

|

2016 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие со всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

1233 |

34 |

62 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

96 |

7.8 |

|

2 |

0 |

1213 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

3 |

0 |

0 |

1564 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

4 |

50 |

84 |

112 |

744 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

246 |

33.1 |

|

5 |

98 |

132 |

160 |

48 |

599 |

0 |

34 |

0 |

49 |

0 |

0 |

0 |

521 |

87.0 |

|

6 |

287 |

0 |

0 |

237 |

189 |

221 |

223 |

202 |

239 |

223 |

198 |

0 |

1798 |

813.6 |

|

7 |

0 |

0 |

126 |

0 |

0 |

0 |

725 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

126 |

17.4 |

|

8 |

86 |

119 |

147 |

0 |

0 |

0 |

0 |

625 |

37 |

0 |

0 |

0 |

389 |

62.2 |

|

9 |

49 |

82 |

110 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

825 |

0 |

0 |

0 |

241 |

29.2 |

|

10 |

65 |

98 |

126 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

667 |

0 |

0 |

289 |

43.3 |

|

11 |

89 |

122 |

151 |

0 |

0 |

0 |

24 |

0 |

40 |

0 |

618 |

0 |

426 |

68.9 |

|

12 |

509 |

542 |

570 |

459 |

410 |

221 |

444 |

423 |

460 |

444 |

420 |

0 |

4902 |

0.00 |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

724 |

671 |

994 |

285 |

189 |

0 |

281 |

202 |

365 |

223 |

198 |

0 |

||

|

58.7 |

55.3 |

63.6 |

38.3 |

31.6 |

0.00 |

38.8 |

32.3 |

44.2 |

33.4 |

32.0 |

0.00 |

|||

|

2020 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие со всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

355 |

23 |

16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

7 |

0 |

0 |

0 |

46 |

13.0 |

|

2 |

0 |

371 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

3 |

0 |

0 |

380 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

4 |

0 |

30 |

24 |

312 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

54 |

17.3 |

|

5 |

107 |

130 |

124 |

100 |

76 |

0 |

71 |

92 |

114 |

90 |

85 |

64 |

977 |

1285.5 |

|

6 |

183 |

0 |

0 |

176 |

76 |

0 |

147 |

168 |

189 |

166 |

161 |

140 |

1406 |

- |

|

7 |

0 |

0 |

53 |

0 |

0 |

0 |

225 |

0 |

43 |

0 |

0 |

0 |

96 |

42.7 |

|

8 |

0 |

38 |

31 |

0 |

0 |

0 |

0 |

288 |

22 |

0 |

0 |

0 |

91 |

31.6 |

|

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

477 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

10 |

0 |

40 |

34 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

24 |

282 |

0 |

0 |

98 |

34.6 |

|

11 |

22 |

44 |

38 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

28 |

0 |

267 |

0 |

132 |

49.4 |

|

12 |

43 |

66 |

60 |

36 |

0 |

0 |

7 |

28 |

50 |

26 |

21 |

204 |

337 |

165.2 |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

312 |

305 |

320 |

276 |

76 |

0 |

218 |

260 |

427 |

256 |

246 |

0 |

||

|

87.9 |

82.2 |

84.2 |

88.5 |

100.0 |

- |

96.9 |

90.3 |

89.5 |

90.8 |

92.1 |

- |

|||

|

2023 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие со всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

808 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

2 |

0 |

565 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

3 |

13 |

0 |

337 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

13 |

3.9 |

|

4 |

62 |

54 |

0 |

337 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

116 |

34.4 |

|

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

460 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

6 |

164 |

0 |

0 |

102 |

122 |

133 |

0 |

83 |

116 |

106 |

96 |

0 |

789 |

593.2 |

|

7 |

18 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

279 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

18 |

6.5 |

|

8 |

81 |

73 |

0 |

0 |

40 |

0 |

0 |

299 |

34 |

0 |

0 |

0 |

228 |

76.3 |

|

9 |

47 |

39 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

420 |

0 |

0 |

0 |

86 |

20.5 |

|

10 |

58 |

50 |

0 |

0 |

16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

345 |

0 |

0 |

124 |

35.9 |

|

11 |

68 |

60 |

54 |

0 |

26 |

0 |

0 |

0 |

20 |

0 |

325 |

0 |

228 |

70.2 |

|

12 |

297 |

289 |

283 |

235 |

256 |

133 |

279 |

216 |

250 |

239 |

229 |

0 |

2706 |

- |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

511 |

276 |

54 |

102 |

204 |

0 |

0 |

83 |

170 |

106 |

96 |

0 |

||

|

63.2 |

48.9 |

16.0 |

30.3 |

44.4 |

- |

- |

27.8 |

40.5 |

30.7 |

29.5 |

- |

|||

|

На диагонали – число всех выбывших из i -й территории. Серым выделен ненулевой приток населения с территорий за пределом ДВ. Источник: расчеты авторов. |

||||||||||||||

Рис. 5. Потоки населения между регионами ДФО и остальной частью РФ для групп населения (a) 17–19, (b) 20–29 и (c) 30–44 лет

Синие линии – наиболее интенсивные внутренние миграционные потоки, серые – слабые потоки (менее 100 чел. в год), красные линии – внешняя для ДФО миграция. Величина p – количество ребер графа потоков мигрантов.

Источник: расчеты авторов.

Согласно рисунку 5, интенсивность (толщина линии) и направления (стрелка) потоков населения между регионами существенно отличаются для разных возрастных групп населения и значительно меняются во времени. Кроме того, значительно изменяется связанность территорий, что можно выразить через количество ребер графа p . Рассмотрим количественные характеристики этих потоков населения и их изменение во времени.

Как уже было отмечено, полученные оценки миграции (коэффициенты матрицы P ) показывают нижнюю оценку числа мигрантов. Это означает, что стоящее в таблицах 1–3 на пересечении i -й строки и j -го столбца ( i ≠ j )

число в действительности несколько выше. Насколько выше, сказать однозначно невозможно, но именно на это значение должно быть выше число на пересечении j -й строки и i -го столбца, чтобы разность этих величин была равна парному миграционному сальдо пары территорий.

Приведенные в таблицах 1–3 оценки миграции позволяют проследить, как разделяется поток мигрантов с каждой территории, а также визуализировать их в виде схемы (см. рис. 5). Например, несложно увидеть, что поток выбывших в возрасте 17–19 лет из Приморского края (столбец 5) разделяется на две части – большая часть на территории за пределами РФ, мень- шая в Хабаровский край. В то время как потоки прибывших в Хабаровский край (строка 6) исходят со всех территорий ДВ за исключением Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). Причем этот приток в 2016 году более чем в 80 раз выше оттока. В 2020 году к притоку как в Хабаровский, так и в Приморский край добавился небольшой приток с территорий из-за пределов РФ.

Неожиданно, что Амурская область, для которой во время предварительного анализа значений парных сальдо был отмечен приток молодежи с разных территорий, «лишилась» большей его части. Зафиксирован лишь небольшой приток из Республики Саха (2016–2020), Республики Бурятия (2017–2019, 2021–2023), Забайкальского края (2018) и Магаданской области (2020–2021). В данном случае размах возможных сальдо превысил допустимый уровень, соответствующий миграционный поток был «обнулен» как малодостоверный. Скорее всего, в действительности имеется равный по величинам обмен молодежи с соседними регионами. Интересно, что в пандемийные годы (2020– 2021) при общем снижении миграции молодежи 17–19 лет отмечается небольшое усиление потока в Амурскую область с других территорий, которые ранее не были связаны с ней. Вероятно, ковидные ограничения привели к некоторому перераспределению потока молодежи между наиболее привлекательными, но отдаленными территориями (за пределами ДВ), и более близкими. Однако после 2022 года показатели миграции в Амурскую область вернулись к допандемийному уровню, как по суммарному числу мигрантов, так и по типичным направлениям миграции (структуре).

Интересно, что по доле эмигрантов среди молодежи 17–19 лет за пределы ДВ регионы можно разделить на «ориентированные на восток» (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край) и «ориентированные на запад». Из первой группы регионов молодежь преимущественно перемещается в пределах Дальнего Востока России (доля выбывших внутри ДВ больше 50%). Молодежь второй группы стремится покинуть пределы ДВ (доля выбывших в РФ более 60%). Ожидаемо, что в пандемийные годы для молодежи все дальневосточные регионы стали «ориентированными на восток» (доля выбытия вну- три ДВ более 80%). Однако лишь в Хабаровском и Приморском краях приток мигрантов с избытком компенсировался их оттоком. Но в последние два года наблюдения (2022–2023) фиксируется снижение притока молодежи при сохранении ее стабильно высокого оттока за пределы ДВ.

Отметим, что по официальным данным и нашим расчетам миграционного баланса смена направлений потока молодежи произошла в 2020 году (на 1 января), т. е. фактически до введения ковидных ограничений. Возможно, это связано с какими-то особенностями переписи, проходившей осенью 2021 года, которая так странно отразилась именно в данных этой возрастной группы населения. В других возрастах существенная смена направлений миграции отмечена именно в 2021 году.

Анализ нижних оценок миграции следующей группы населения (20–29 лет) в целом согласуется с результатами предварительного анализа значений парных сальдо (табл. 2) . Можно выделить регионы с наибольшим оттоком (больше 1000 чел. в год) – Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, и регионы с наибольшим притоком населения – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область за все годы наблюдения. Для первой группы регионов поток населения направлен преимущественно в другие регионы ДВ (более 60%), он остается довольно стабильным по структуре (направлениям), за исключением 2022 года, когда отток сменился притоком. Отметим, что из малочисленных регионов отток населения происходит преимущественно за пределы ДВ (более 70% всех эмигрантов).

Интерес к миграции в Республику Саха, Камчатский край, Магаданскую и Сахалинскую области значительно менялся. Так в 2016–2017 гг. максимум миграции в группе 20–29-летних отмечен в Республику Саха (Якутия) и Магаданскую область. После 2018 года возрос интерес для эмиграции в Сахалинскую область (в 1,5 раза больше, чем в другие регионы). В пандемийные годы больше всего представителей этой группы приезжали в Республику Саха (Якутия), в основном из регионов ДВ. Кроме того, отдельные годы отмечены всплески притока в Республику Бурятию в 2016, 2020 и 2023 гг., Камчатский край и Сахалинскую область в 2018–2019 гг.

Таблица 2. Нижняя оценка числа прибывших в возрасте 20–29 лет

|

2016 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие из всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

1598 |

295 |

0 |

0 |

199 |

468 |

47 |

0 |

0 |

7 |

0 |

0 |

1016 |

63.6 |

|

2 |

0 |

2470 |

0 |

0 |

0 |

61 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

61 |

2.5 |

|

3 |

188 |

51 |

600 |

79 |

204 |

115 |

134 |

75 |

77 |

118 |

76 |

0 |

1117 |

186.2 |

|

4 |

61 |

213 |

0 |

764 |

155 |

316 |

62 |

0 |

2 |

37 |

0 |

0 |

846 |

110.7 |

|

5 |

0 |

55 |

0 |

0 |

2085 |

121 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

176 |

8.4 |

|

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3575 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

7 |

0 |

124 |

0 |

0 |

88 |

227 |

1209 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

439 |

36.3 |

|

8 |

65 |

219 |

0 |

2 |

163 |

327 |

67 |

739 |

3 |

21 |

0 |

0 |

867 |

117.3 |

|

9 |

61 |

211 |

0 |

0 |

150 |

320 |

63 |

0 |

771 |

42 |

0 |

0 |

847 |

109.9 |

|

10 |

0 |

176 |

0 |

0 |

116 |

285 |

23 |

0 |

0 |

994 |

0 |

0 |

600 |

60.4 |

|

11 |

70 |

225 |

0 |

8 |

165 |

321 |

70 |

4 |

8 |

45 |

748 |

0 |

916 |

122.5 |

|

12 |

1153 |

901 |

600 |

675 |

845 |

1014 |

743 |

660 |

681 |

724 |

672 |

0 |

8668 |

- |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

445 |

1569 |

0 |

89 |

1240 |

2561 |

466 |

79 |

90 |

270 |

76 |

0 |

||

|

27.9 |

63.5 |

0.00 |

11.7 |

59.5 |

71.6 |

38.5 |

10.7 |

11.7 |

27.2 |

10.2 |

0.00 |

|||

|

2020 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие из всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

132 |

238 |

0 |

108 |

105 |

292 |

61 |

72 |

48 |

94 |

77 |

204 |

1299 |

984.1 |

|

2 |

0 |

1342 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.0 |

|

3 |

132 |

0 |

0 |

240 |

237 |

0 |

193 |

205 |

181 |

226 |

209 |

337 |

1960 |

0.0 |

|

4 |

0 |

131 |

0 |

520 |

0 |

185 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

97 |

413 |

79.4 |

|

5 |

0 |

134 |

0 |

0 |

502 |

188 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

100 |

422 |

84.1 |

|

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1862 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.0 |

|

7 |

0 |

177 |

0 |

47 |

44 |

231 |

254 |

0 |

0 |

33 |

0 |

143 |

675 |

265.7 |

|

8 |

0 |

166 |

0 |

35 |

32 |

220 |

0 |

301 |

0 |

0 |

0 |

132 |

585 |

194.4 |

|

9 |

0 |

190 |

0 |

59 |

56 |

244 |

0 |

24 |

229 |

45 |

29 |

156 |

803 |

350.7 |

|

10 |

0 |

145 |

0 |

0 |

0 |

199 |

0 |

0 |

0 |

415 |

0 |

111 |

455 |

109.6 |

|

11 |

0 |

161 |

0 |

31 |

28 |

215 |

0 |

0 |

0 |

17 |

315 |

127 |

579 |

183.8 |

|

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

88 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1407 |

88 |

6.3 |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

132 |

1342 |

0 |

520 |

502 |

1774 |

254 |

301 |

229 |

415 |

315 |

0 |

||

|

100.0 |

100.0 |

0.0 |

100.0 |

100.0 |

95.3 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

0.0 |

|||

|

2023 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие из всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

142 |

68 |

81 |

52 |

160 |

111 |

59 |

33 |

95 |

56 |

31 |

0 |

746 |

525.4 |

|

2 |

0 |

314 |

0 |

0 |

91 |

0 |

0 |

0 |

27 |

0 |

0 |

0 |

118 |

37.6 |

|

3 |

0 |

0 |

401 |

0 |

79 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

79 |

19.7 |

|

4 |

0 |

0 |

0 |

246 |

107 |

58 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

165 |

67.1 |

|

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1313 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

49 |

634 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

49 |

7.7 |

|

7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

101 |

0 |

313 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

101 |

32.3 |

|

8 |

0 |

36 |

48 |

0 |

127 |

78 |

26 |

208 |

62 |

0 |

0 |

0 |

377 |

181.3 |

|

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

65 |

0 |

0 |

0 |

523 |

0 |

0 |

0 |

65 |

12.4 |

|

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

104 |

55 |

0 |

0 |

39 |

254 |

0 |

0 |

198 |

78.0 |

|

11 |

0 |

0 |

49 |

0 |

128 |

79 |

27 |

0 |

63 |

0 |

204 |

0 |

346 |

169.6 |

|

12 |

142 |

210 |

223 |

194 |

302 |

253 |

201 |

175 |

237 |

198 |

173 |

0 |

2308 |

- |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

0 |

104 |

178 |

52 |

1011 |

381 |

112 |

33 |

286 |

56 |

31 |

0 |

||

|

- |

33.1 |

44.4 |

21.1 |

77.0 |

60.1 |

35.8 |

15.9 |

54.7 |

22.1 |

15.2 |

0.0 |

|||

|

Источник: расчеты авторов. |

||||||||||||||

В пандемийные годы и сразу после них (2021–2022) в отношении этой группы населения отмечается, пожалуй, самый массовый среди других возрастов приток со всех территорий, включая регионы за пределами ДВ, а также наибольшая доля внутренней миграции (до 100%). Вероятно, она включает в себя как вынужденный «возврат» части населения из других регионов, так и последующий массовый приток международных трудовых мигрантов в 2022 году, которые в 2020–2021 гг. не могли въехать в РФ из-за ковидных ограничений.

Согласно расчетам, к 2023 году для группы населения 20–29 лет показатели миграции не восстановились до уровня прежних значений. Это отражается как в количественных показателях, так и в разнообразии направлений миграции. Говорить о том, что здесь произошли качественные изменения миграции, на наш взгляд, довольно преждевременно, поскольку данные за 2023 год о численности, смертности и миграции этой наиболее миграционно активной группы могут иметь предварительный характер и быть скорректированы к началу 2025 года.

Для следующей группы населения (30–44 года) по результатам анализа показателей миграции можно отметить смену лидера по выбытию – Забайкальский край (табл. 3) . Поток населения из него остался примерно на том же высоком уровне, что и для предыдущей группы населения, но по-прежнему в пределах ДВ (более 60%). В то же время для Приморского и Хабаровского краев объем выбытия сравнялся со средним по ДВ, однако основной отток ориентирован за пределы ДВ. Впрочем, в отдельные годы (2019–2021) отмечены всплески выбытия из Хабаровского края, но за счет роста доли внутренних потоков по ДВ. В пан-демийные годы, особенно в 2021 году, Хабаровский и Приморский края вновь превзошли другие регионы как по количеству выбывших в возрасте 30–44 лет, так и структуре миграции. В 2021–2022 гг. к лидерам по оттоку населения этой группы добавилась Амурская область.

Также фиксировалась смена регионов-лидеров по приему мигрантов 30–44 лет – Магаданская, Сахалинская области и Чукотский АО попеременно принимали максимум мигрантов (до 1500 в год). Однако в панде-мийные годы из-за «возврата» населения с территорий всех регионов РФ очевидным ли- дером по приему населения стала Республика Саха (Якутия) (более 3000 в год).

Можно уверенно говорить, что в отличие от предыдущей возрастной группы (20–29 лет) структура миграции населения 30–44 лет после 2022 года значительно изменилась, т. к., несмотря на восстановление общего числа мигрантов к 2023 году, сформировались «нетипичные» направления миграции. Они начали формироваться в 2021–2022 гг. и частично сохранились в 2023 году. Так, значительно возросли объемы выбытия из Приморского края (более 2500 чел. в год) с высокой долей внутренней миграции (более 65%). Но, что более важно, произошел существенный рост (более 1000 чел. в год) выбытия населения в возрасте 30–44 лет из всех регионов за пределы ДВ (более 70% от всей эмиграции). Отметим, что небольшое число внутренних мигрантов этой возрастной группы, пополняющее население Забайкальского края, Магаданской области, Сахалинской области, Чукотского АО и Еврейской АО, не способно в полной мере восполнить отток населения, поскольку прибывают, по всей видимости, в большей мере трудовые мигранты, которые составляют большую часть выбывших следующей возрастной группы в последующие годы.

Выводы

В рамках исследования разработана и апробирована методика оценки миграционной активности населения между парами регионов. Методика основывается на построении и решении довольно простых уравнений баланса населения между всеми связанными регионами и использует достаточно небольшой объем данных – о численности населения, рождаемости и смертности. Решение этих уравнений с учетом разумных ограничений, накладываемых на параметры миграции, позволяет указать довольно узкие диапазоны числа мигрантов между каждой парой регионов, обеспечивающие довольно точное совпадение с наблюдаемым естественным и механическим движением населения в каждом регионе. Используя довольно простые статические критерии (согласия Пирсона и t -критерия Стьюдента), несложно отбросить часть найденных параметров миграции, которые случайно отличаются от нуля, т. е. выделить не связанные между собой регионы, а в отношении других, напротив, доказать, что они точно связаны.

Таблица 3. Нижняя оценка числа прибывших в возрасте 30–44 лет

|

2016 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие из всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

727 |

139 |

0 |

23 |

0 |

51 |

18 |

0 |

0 |

5 |

0 |

0 |

236 |

32.5 |

|

2 |

0 |

2066 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

3 |

0 |

0 |

714 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

4 |

0 |

116 |

0 |

927 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

116 |

12.5 |

|

5 |

0 |

183 |

0 |

67 |

683 |

0 |

62 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

312 |

45.7 |

|

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1239 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1103 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

8 |

0 |

206 |

0 |

0 |

0 |

118 |

85 |

660 |

0 |

0 |

0 |

0 |

409 |

62.0 |

|

9 |

0 |

219 |

28 |

0 |

0 |

131 |

98 |

0 |

647 |

0 |

0 |

0 |

476 |

73.6 |

|

10 |

0 |

134 |

0 |

0 |

0 |

46 |

13 |

0 |

0 |

806 |

0 |

0 |

193 |

24.0 |

|

11 |

0 |

203 |

11 |

87 |

0 |

115 |

82 |

0 |

0 |

69 |

663 |

0 |

567 |

85.5 |

|

12 |

727 |

866 |

675 |

750 |

683 |

778 |

745 |

660 |

647 |

732 |

663 |

0 |

7926 |

- |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

0 |

1200 |

39 |

177 |

0 |

461 |

358 |

0 |

0 |

74 |

0 |

0 |

||

|

- |

58.1 |

5.5 |

19.1 |

- |

37.2 |

32.5 |

- |

- |

9.2 |

- |

- |

|||

|

2020 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие из всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

466 |

214 |

0 |

61 |

0 |

135 |

0 |

0 |

16 |

40 |

0 |

0 |

466 |

100.0 |

|

2 |

0 |

2232 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.00 |

|

3 |

134 |

0 |

113 |

195 |

110 |

0 |

103 |

124 |

150 |

173 |

103 |

0 |

1092 |

966.4 |

|

4 |

0 |

153 |

0 |

969 |

0 |

74 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

227 |

23.4 |

|

5 |

24 |

238 |

0 |

85 |

333 |

159 |

0 |

14 |

40 |

64 |

0 |

0 |

624 |

187.4 |

|

6 |

0 |

79 |

0 |

0 |

0 |

1440 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

79 |

5.5 |

|

7 |

31 |

245 |

0 |

92 |

0 |

166 |

319 |

21 |

47 |

71 |

0 |

0 |

673 |

211.0 |

|

8 |

0 |

224 |

0 |

71 |

0 |

145 |

0 |

416 |

0 |

0 |

0 |

0 |

440 |

105.8 |

|

9 |

0 |

198 |

0 |

45 |

0 |

119 |

0 |

0 |

563 |

0 |

0 |

0 |

362 |

64.3 |

|

10 |

0 |

175 |

0 |

21 |

0 |

95 |

0 |

0 |

0 |

705 |

0 |

0 |

291 |

41.9 |

|

11 |

30 |

245 |

0 |

91 |

0 |

165 |

0 |

20 |

47 |

70 |

320 |

0 |

668 |

208.8 |

|

12 |

247 |

461 |

113 |

308 |

223 |

382 |

216 |

237 |

263 |

287 |

217 |

0 |

2954 |

- |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

219 |

1771 |

0 |

661 |

110 |

1058 |

103 |

179 |

300 |

418 |

103 |

0 |

||

|

47.0 |

79.4 |

- |

68.2 |

33.0 |

73.5 |

32.3 |

43.0 |

53.3 |

59.3 |

32.2 |

- |

|||

|

2023 г. |

||||||||||||||

|

№ территории |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Прибытие из всех территорий (чел. и % от числа выбывших) |

|

|

1 |

1158 |

73 |

50 |

33 |

278 |

14 |

0 |

0 |

64 |

0 |

0 |

0 |

512 |

44.2 |

|

2 |

0 |

1704 |

0 |

0 |

206 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

206 |

12.1 |

|

3 |

0 |

0 |

1589 |

0 |

228 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

228 |

14.4 |

|

4 |

0 |

0 |

0 |

1415 |

245 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

245 |

17.3 |

|

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4176 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

264 |

1344 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

264 |

19.6 |

|

7 |

7 |

0 |

0 |

0 |

286 |

0 |

1214 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

293 |

24.1 |

|

8 |

0 |

127 |

104 |

87 |

333 |

0 |

0 |

1097 |

118 |

0 |

0 |

0 |

769 |

70.1 |

|

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

214 |

0 |

0 |

0 |

1659 |

0 |

0 |

0 |

214 |

12.9 |

|

10 |

0 |

130 |

107 |

0 |

336 |

72 |

0 |

0 |

121 |

1094 |

0 |

0 |

766 |

70.0 |

|

11 |

0 |

150 |

127 |

111 |

356 |

92 |

70 |

0 |

141 |

0 |

1074 |

0 |

1047 |

97.5 |

|

12 |

1151 |

1224 |

1201 |

1184 |

1430 |

1166 |

1144 |

1097 |

1215 |

1094 |

1074 |

0 |

12980 |

- |

|

Миграция внутри ДФО (чел. и %) |

7 |

480 |

388 |

231 |

2746 |

178 |

70 |

0 |

444 |

0 |

0 |

0 |

||

|

0.6 |

28.2 |

24.4 |

16.3 |

65.7 |

13.2 |

5.8 |

- |

26.8 |

- |

- |

- |

|||

|

Источник: расчеты авторов. |

||||||||||||||

Авторская методика была применена для оценки миграции между 11 регионами ДВ и остальной частью РФ. На этапе обработки исходных данных для ряда регионов обнаружен ряд аномалий и манипуляций с официальными данными о численности населения, рождаемости и смертности детей и подростков до 15 лет, что не позволяет однозначно описать их миграцию. Поэтому подробно рассмотрена миграция более старших и одновременно наиболее мобильных групп населения без явных особенностей в исходных данных – 17–19, 20–29 и 30–44 лет. Найденные для них показатели миграции являются нижними оценками, обеспечивающими сохранение баланса населения. Отметим, что наши оценки не претендуют на абсолютно точные значения и являются лишь «средним» из минимальных значений показателей миграции с некоторым диапазоном их возможных значений, гарантирующих сохранение баланса населения. Поэтому реальная миграция, скорее всего, несколько выше. Нижних оценок, показывающих миграционный прирост от взаимодействия с каждым регионом, вполне достаточно, чтобы выделить территории, куда стекается большое число мигрантов, и указать, из каких конкретно регионов этот приток происходит.