Динамика иммунологических и гематологических показателей при замещении дефектов длинных трубчатых костей в условиях отграничения их от мягких тканей аллотрансплантатом (экспериментальное исследование)

Автор: Чепелева М.В., Дьячков А.Н., Изотова С.П., Ручкина И.В., Кармацких О.Л.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

Эксперименты выполнены на 14 собаках, которым в условиях стабильной фиксации голени аппаратом Илизарова создавали сегментарные дефекты диафизов, протяжённостью 12-19 мм, изолированные от мягких тканей обработанной аллокостью. Комплексные исследования, включающие рентгенологический, гематологический и иммунологический методы, позволили получить объективную информацию о течении послеоперационного периода и регенерации костной ткани. Установлено, что при благоприятном течении репаративных процессов при замещении костных дефектов в условиях отграничения их аллотрансплантатом в периферической крови на фоне незначительного лейкоцитоза сохраняется нормальное содержание лимфоцитов и моноцитов, отсутствуют признаки Т-лимфоцитарной иммунодепрессии и палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы. Наиболее выраженные изменения гематологических и иммунологических показателей регистрируются с 14-х по 28-е сутки эксперимента, что рентгенологически совпадает с появлением первых признаков костного регенерата.

Костный аллотрансплантат, периферическая кровь, т-лимфоциты, т-lymphocytes

Короткий адрес: https://sciup.org/142120761

IDR: 142120761

Текст научной статьи Динамика иммунологических и гематологических показателей при замещении дефектов длинных трубчатых костей в условиях отграничения их от мягких тканей аллотрансплантатом (экспериментальное исследование)

Биологические трансплантаты находят всё более широкое применение в травматологии, ортопедии и других областях восстановительной хирургии [1, 10-12]. Требования к трансплантации опорных (статических) тканей менее строги, нежели при пересадке жизненно важных органов (сердце, почки и др.). Аллогенные ткани, содержащие трансплантационные антигены, в организме реципиента вызывают защитную иммунологическую реакцию «хозяин против трансплантата». Эта защита направлена на уничтожение введённых в организм генетически чужеродных тканей и состоит из ряда сложных иммунобиологических реакций. Пересаженная костная ткань подвергается не отторжению, а постепенному разрушению и замене вновь образованными тканями реципиента. Реакция несовместимости при пересадке опорных тканей не носит бурного характера и в основном проявляется или в виде быстрого рассасывания пересаженных тканей, или в медленной и недоброкачественной их перестройке. Общие проявления встречаются редко и носят, как правило, стёртый характер [7].

В последние десятилетия предложен ряд методов ранней диагностики и прогнозирования исхода репаративного процесса костной ткани в ортопедии и травматологии. Они базируются на существующей биологической связи костеобразования и кроветворения и включают подсчёт числа и анализ динамики клеточных элементов периферической крови [4, 8, 9].

Цель настоящего исследования - анализ динамики иммунологических и гематологических показателей при замещении дефектов длинных трубчатых костей, изолированных от мягких тканей аллотрансплантатом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперименты проведены на 14 взрослых беспородных собаках. Операции выполняли в стерильных условиях под внутривенным барбитуровым наркозом. На голень накладывали аппарат Илизарова, скомпонованный из 4 опор. Из разреза мягких тканей длиной около 2 см пилой Джигли резецировали участок берцовых костей в средней трети диафиза протяженностью 12 – 19 мм (10-14 % длины голени). Между оставшимися фрагментами костей устанавливали тонкостенные трубчатые аллотрансплантаты. Их заготавливали из диафизов трубчатых костей в нестерильных условиях и помещали во флаконы с 1 % раствором формалина, которые хранили при комнатной температуре. Через 30 дней трубчатая аллокость, консервированная в растворе формалина была готова к применению.

Подсчёт числа лейкоцитов производили в камере Горяева. Для морфологического исследования периферической крови использовали окраску препаратов по Романовскому – Гимзе. Содержание эритроцитов и уровень гемоглобина определяли посредством фотоэлектрического эритрогемометра. Подсчёт числа ретикулоцитов осуществляли в мазке крови, окрашенном бриллианткре-зиловым синим [6]. Содержание Т-клеток определяли на основе реакции спонтанного Е-розеткоообразования. В пробирку вносили 0,05

клеточной суспензии и 0,05 мл 0,5% суспензии эритроцитов барана. Пробирки центрифугировали 5 минут при 1000 об/ мин. и помещали на 1 час в холодильную камеру (t - 14 ºС). После инкубации в пробы вносили 0,05 мл 1 % раствора глутаральдегида. После 20 минутного перерыва в пробирку добавляли 0,05 мкл дистиллированной воды. Осадок аккуратно ресуспензировали и отмывали однократным центрифугированием. Ро-зеткоообразующие клетки (Е-РОК) изучали под микроскопом в световом режиме [2, 3].

Забор крови для иммунологических исследований производили до операции, через 7, 14, 28, 90 суток после оперативного вмешательства. Для анализа гематологической динамики собак обследовали в те же сроки и дополнительно - через 60 суток после операции.

Рентгенологические исследования проводили на 14, 28, 45, 60, 90-е сутки эксперимента.

Исследуемые гематологические и иммунологические показатели рассчитывали в относительных и абсолютных значениях. Контролем служили данные, полученные до операции. Статистическая обработка проводилась общепринятым способом с вычислением средней арифметической и ошибки средней арифметической.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ результатов рентгенологических исследований показал, что в 92,9 % случаев (13 собак) было достигнуто замещение дефектов костей голени.

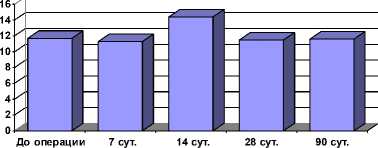

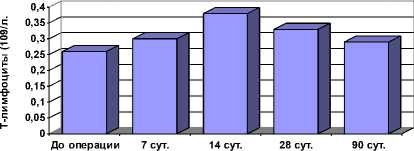

Картина периферической крови у этой группы животных выглядела следующим образом: через 7 суток после оперативного вмешательства отмечалось умеренное повышение общего числа лейкоцитов. Данный показатель превышал верхнюю нормативную границу. Параллельно наблюдалось умеренное снижение уровня гемоглобина. Достоверно увеличивалось абсолютное число моноцитов. Содержание лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов, а также Т-лимфоцитов оставалось на дооперационном уровне (рис. 1, 2). Наиболее выраженные изме- нения со стороны гематологических и иммунологических показателей были зарегистрированы через 14 суток после начала эксперимента. На фоне сохраняющегося лейкоцитоза наблюдалось дальнейшее снижение уровня гемоглобина, числа эритроцитов, повышение содержания ретикулоцитов в периферической крови. Относительное число лимфоцитов по сравнению с до-операционным периодом достоверно снижалось, не выходя при этом за пределы нормативных границ. В абсолютных числах содержание моноцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов было достоверно выше исходных значений. На этом этапе незначительно увеличивалось содержание Т-лимфоцитов (табл. 1, 2)

Рис. 1. Динамика Т- лимфоцитов (%)

Рис. 2. Динамика Т- лимфоцитов (109/л)

На 14-е сутки эксперимента появлялись и первые рентгенологические признаки костеобразования. На рентгенограммах в проекции дефекта наблюдали слабые гомогенные тени проксимального и дистального костных отделов регенерата полусферической формы, растущих аппозиционно навстречу друг другу, при этом проксимальный отдел по высоте превышал дистальный. Тени аллотрансплантатов, изолирующих дефекты, имели ровные контуры.

На 28-е сутки эксперимента намечалась тенденция к нормализации уровня гемоглобина. Обращала на себя внимание динамика со стороны лимфоцитов: в процентном отношении данный показатель достигал исходных значений, а в абсолютных цифрах достоверно повыщался по сравнению с дооперационном уровнем. Аналогичные изменения наблюдались в отношении моноцитов и сегментоядерных нейтрофилов (табл. 1, 2).

На рентгенограммах к этому сроку отмечался прирост проксимального и дистального костных отделов регенерата, проксимальный отдел по-прежнему имел большую протяженность.

В 45 дней костные участки формирующегося регенерата почти сравнивались по протяженности, теряли гомогенный характер, становились более плотными по периферии, структура трансплантатов оставалась без изменений. К этому сроку у 2 животных произошло слияние проксимального и дистального костных отделов регенерата. Между костными фрагментами и аллокостью прослеживались четкие щели.

К 60-м суткам эксперимента нормализовалось содержание ретикулоцитов, несколько снизилось число лейкоцитов в периферической крови (табл. 1, 2). Проксимальный и дистальный костные отделы регенерата на этом этапе увеличивались и были практически одинаковыми по величине, а в их основаниях появлялись участки просветления, связанные с формированием костномозговой полости регенерата, при этом только у двух животных не произошло слияния костных отделов регенерата. Концы костных фрагментов и трансплантатов в местах соединения выглядели размытыми, щели между ними прослеживались, но не так отчетливо, как на предыдущем сроке.

На последнем этапе исследования (90-е сутки эксперимента) основные показатели гемограммы и Т-лимфоциты практически не отличались от дооперационных значений. Исключение составили сегментоядерные нейтрофилы, абсолютное содержание которых оставалось выше исходного уровня (табл. 1, 2, рис. 1, 2). На этом этапе эксперимента значительно большая часть диастаза была заполнена новообразованной костной тканью, слияние отделов регенерата произошло во всех наблюдениях, кроме одного. Во всех опытах обнаруживались признаки перестройки трансплантата, которая заключалась в потере четкости контуров его кортикальной пластинки, ее размытости и незначительном истончении. Щели между отломками костей и трансплантатом прослеживались с трудом.

Таблица 1

Динамика показателей лейкограммы (M±m)

|

Показатели |

До операции |

7 сут. |

14 сут. |

28 сут. |

60 сут. |

90 сут. |

|

Лейкоциты (109/л) |

8,6±0,55 |

11,1±0,88* |

12,4±0,96* |

11,4±0,89* |

10,7±1,19 |

9,7±0,71 |

|

Лимфоциты (%) |

26,5±1,45 |

23,5±1,25 |

22,8±0,88* |

25,5±1,05 |

25,1±1,32 |

25,9±1,03 |

|

Лимфоциты (109/л) |

2,2±0,18 |

2,4±0,17 |

2,1±0,21 |

2,7±0,13* |

2,8±0,52 |

2,5±0,17 |

|

Моноциты (%) |

5,0±0,46 |

6,1±0,78 |

5,6±0,32 |

5,5±0,41 |

5,3±0,49 |

4,7±0,42 |

|

Моноциты (109/л) |

0,42±0,053 |

0,65±0,082 |

0,64±0,109* |

0,61±0,077* |

0,48±0,063 |

0,59±0,156 |

|

Палочкоядерные нейтрофилы (%) |

6,4±0,18 |

6,9±0,71 |

7,3±0,59 |

6,5±0,84 |

5,9±0,44 |

5,3±0,49 |

|

Палочкоядерные нейтрофилы (109/л) |

0,52±0,038 |

0,55±0,089 |

0,79±0,107* |

0,65±0,114 |

0,46±0,017 |

0,54±0,082 |

|

Сегментоядерные нейтрофилы (%) |

56,4±1,92 |

59,5±0,88 |

60,1±0,75 |

59,2±1,03 |

59,5±0,52 |

60,2±0,47 |

|

Сегментоядерные нейтрофилы (109/л) |

4,61±0,282 |

6,1±0,341 |

6,8±0,798* |

6,4±0,246* |

6,1±0,749 |

5,8±0,454* |

|

Эозинофилы (%) |

5,1±1,12 |

4,3±1,29 |

4,3±0,94 |

3,7±0,71 |

4,3±0,89 |

4,1±0,72 |

|

Эозинофилы (109/л) |

0,48±0,131 |

0,45±0,139 |

0,48±0,091 |

0,46±0,104 |

0,48±0,096 |

0,39±0,093 |

Примечание: * - p<0,05 различия достоверны по отношению к соответствующим показателям дооперационного периода.

Таблица 2

Динамика показателей эритрограммы (M±m)

|

Показатели |

До операции |

7 сут. |

14 сут. |

28 сут. |

60 сут. |

90 сут. |

|

Гемоглобин (г/л) |

118,1±4,73 |

109,2±3,46* |

106,3±2,86* |

112,3±2,21 |

113,8±3,23 |

113,2±6,5 |

|

Эритроциты (1012/л) |

5,2±0,12 |

4,6±0,16 |

4,4±0,14* |

4,9±0,16 |

5,1±0,12 |

5,1±0,26 |

|

Ретикулоциты (‰) |

2,1±0,19 |

2,6±0,29 |

3,2±0,29* |

3,6±0,34* |

2,5±0,19 |

2,1±0,26 |

Примечание: * - p<0,05 различия достоверны по отношению к соответствующим показателям дооперационного периода.

Ни у одного из животных этой группы не наблюдалось аллергических реакций и осложнений инфекционного характера. На протяжении всего эксперимента общее состояние собак оставалось удовлетворительным, функция смежных суставов сохранялась в полном объеме.

В одном случае не произошло заполнения костного дефекта регенератом. Анализ картины периферической крови у этой собаки показал исходное повышение содержания лейкоцитов и палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы. Патологические изменения на гемограмме в послеоперационном периоде усилились и сохранялись до окончания эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Взаимодействие кроветворения и костеобразования при регенерации костной ткани осуществляется комплексом взаимосвязанных и хорошо сбалансированных клеточных и гуморальных механизмов, развивающихся как на уровне целого организма, так и локально – в области регенерирующей кости. Главный аспект такой связи заключается в возникновении и развитии ряда клеточных реакций крови и кроветворения системного характера. Он связан с изменением количества и функции лейкоцитов крови, а именно моноцитов, лимфоцитов и нейтрофилов - триады клеток, обеспечивающих развитие основных проявлений реактивности организма -воспаления и репарации. Существует чёткая фазовая зависимость между увеличением числа этих клеток, содержанием и деятельностью Т-лимфоцитов, с одной стороны, стадиями и особенностями клинического течения - с другой. Максимум обнаруженных изменений приходится на период формирования костного регенерата и последующей перестройки его в функционально полноценную кость [4, 5, 8]. Непосредственное участие моноцитов в регенерации кости связано с разнообразными патофизиологическими механизмами остекластической резорбции новообразованных участков костной ткани, а также с выработкой этими клетками гуморальных индукторов остеогенеза. Не менее важна роль лимфоцитов в регенераторных процессах. Лимфоциты – активные участники репаративного костеобразования. Они вносят определённый вклад в иммунологические механизмы регенерации как за счёт кооперации Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, так и путём взаимодействия лимфоцитов с макрофагами. Лимфоциты участвуют в стимуляции кроветворения во вновь образованном костном мозге, а также в выработке медиаторов регенерации, в том числе и остеокластического фактора. Активное участие в регуляции регенераторного потенциала тканей принимают Т-лимфоциты. В основные периоды остеогенеза возрастает число и повышается подвижность нейтрофилов периферической крови. В процессах костеообразова-ния нетрофилы выступают не только в роли основных клеточных элементов асептического воспаления, но и как источники биологически активных веществ. Выработанные в процессе асептического воспаления медиаторы и модуляторы могут быть индукторами репаративной регенерации [8].

В процессе замещения костных дефектов наблюдаются количественные изменения в содержании лимфоцитов, Т-лимфоцитов и моноцитов. Динамика показателей периферической крови на протяжении первой недели после операции позволяет косвенно судить о травматичности проведённого оперативного вмешательства. В частности, отсутствие выраженного лейкоцитоза, палочкоядерного сдвига, лимфо- и эритропении, снижения числа Т-лимфоцитов позволяет сделать вывод о щадящем характере операционной травмы. Первые рентгенологические признаки костной регенерации появляются на 14-28-е сутки эксперимента. Именно в этот период регистрируются наиболее значительные изменения исследуемых показателей. Наблюдаемая иммунологическая и гематологическая динамика носит благоприятный характер и свидетельствует о нормальном течении репаративных процессов в костной ткани.

Таким образом, при благоприятном течении регенераторных процессов при замещении костных дефектов в условиях отграничения их аллотрансплантантом в периферической крови сохраняется нормальное содержание моноцитов, лимфоцитов и нейтрофилов, отсутствуют признаки Т-лимфоцитарной иммунодепрессии. Наиболее значительные изменения иммунологических и гематологических показателей регистрируются с 14-х по 28-е сутки эксперимента, что рентгенологически совпадает с появлением первых признаков костного регенерата.

Комплексные исследования, включающие рентгенологический, гематологический и иммунологический контроль, позволяют получить объективную информацию о динамике адапта- ционного процесса и регенерации костной ткани при замещении дефектов длинных трубчатых костей в условиях отграничения их аллотрансплантатом.