Динамика индикаторных ферментов сыворотки крови в зависимости от видов операций при разрыве почки в эксперименте

Автор: Мусатов О.В., Зурнаджан С.А., Коханов А.В.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Экспериментальная урология

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Разрывы почки занимают по частоте третье место при закрытой абдоминальной травме в современной хирургии и первое-второе место среди всех видов травм мочеполовой системы. Поэтому их лечение с проведением органосохраняющих операций является актуальной проблемой для хирургов и урологов. На 89 кроликах породы «Шиншилла» исследовано влияние 3-х различных видов операций при моделировании разрыва почки: аутопластики серозно-мышечным лоскутом из большой кривизны желудка на сосудистой ножке (45 животных), аутопластики с использованием большого сальника (17 животных) и нефрэктомии (17 животных) на динамику индикаторных ферментов сыворотки крови - аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, гамма-глютамилтранспептидазы и печеночной лактатдегидрогеназы. Контрольную группу составили 10 интактных животных. Сроки наблюдения - от 1 до 360 суток. Установлено, что применение желудочного аутотрансплантата для пластики раны почки способствует быстрой нормализации исследованных ферментов по причине продуктивного течения воспалительно-репаративного процесса поврежденной паренхимы. При использовании фрагмента большого сальника выявлена поздняя их нормализация с высокими их значениями в отдаленном периоде как следствие хронизации воспалительно-репаративного процесса в области раны. После удаления почки активность индикаторных ферментов в течение первых пяти суток имеют наиболее высокие значения, с постепенным медленным снижением в последующие периоды и нормализацией на отдаленных сроках наблюдения. Сравнительная оценка динамики исследуемых ферментов продемонстрировала преимущества использования серозно-мышечного лоскута желудка на сосудистой ножке по сравнению с большим сальником, а также проведения органосохраняющих операциях на почке по сравнению с нефрэктомией.

Почка, рана, серозно-мышечный лоскут желудка, большой сальник, нефрэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/142187913

IDR: 142187913

Текст научной статьи Динамика индикаторных ферментов сыворотки крови в зависимости от видов операций при разрыве почки в эксперименте

Kidney ruptures are staying at the third place with regard to frequency in patients with close abdominal trauma in modern surgery and at the first / second place, when all urogenital traumas are taken together. Therefore their treatment with organ-preservation modalities is an actual problem for surgeons and urologists.

This study was performed on 89 chinchilla rabbits and included the investigation of 3 different operations for the kidney rupture management – autoplasty using serous-muscular stomach (greater curvature) flap with vascular pedicle (45 animals), autoplasty using major omentus (17 animals) and nephrectomy (17 animals) – with regard to the dynamics of the indicator enzymes in serum – alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gammaglutamyl transpeptidase and hepatic lactate dehydrogenase. Control group included 10 intact animals. The observation period was from 1 to 360 days.

It was showed, that using the stomach autotransplant for renal wound plastic led to more quick normalization of the investigated enzymes, which was associated with a productive course of the inflammatory / reparatory processes in affected renal parenchyma. In case of using the fragment of the major omentus a late normalization of the levels of these enzymes was evident with high serum levels in the distant period, which was bound to the chronization of the inflammatory / reparatory processes in the area of renal rapture. After nephrectomy the activity of the enzymes showed the highest levels during 5 first days with a further slow decrease and normalization late in the course of experiment. Comparative assessment of the enzymes’ dynamics allowed to make a conclusion that plastic operation using the serous-muscular greater stomach curvature flap with a vascular pedicle is advantageous to the plastic using major omentus and also that organ-preservation operations are more favorable than nephrectomy.

О.В. Мусатов, С.А. Зурнаджан, А.В. Коханов

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия»

Минздрава России

азрывы почки занимают по частоте третье место при закрытой абдоминальной травме в современной хирургии [1, 2] и первое-второе место среди всех видов травм мочеполовой системы [3, 4]. Поэтому их лече ние с проведением органосохраняющих операций является актуальной проблемой для хирургов и урологов [5].

Известно, что повреждение тканей, в том числе и после оперативного вмешательства, сопровождается развитием неспецифической гиперферментемии [18, 19], в том числе за счет повышения в крови активности индикаторных ферментов цитолиза. Это происходит в результате общей реакции организма на травму, сопровождающейся нарушением процессов окислительного фосфорилирования в ряде тканей и органов, изменением проницаемости клеточных мембран и выходом ферментов в кровяное русло. Следовательно, ферменты цитолитического синдрома – аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) и печеночная лактатдегидрогеназа (ЛДГ-П) могут быть использованы как индикаторы степени травматизации органа после оперативного вмешательства.

Учитывая вышеизложенное, целью работы явилось исследование ферментов сыворотки крови, характеризующих выраженность цитолиза, после органосохраняющих и радикальных операций на почке при ее механической травме. Ис- ходя из цели, поставлены следующие задачи:

Полученные результаты подвергались статистической обработке с вычислением средних величин и их ошибок (М ± m), достоверными считались различия при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

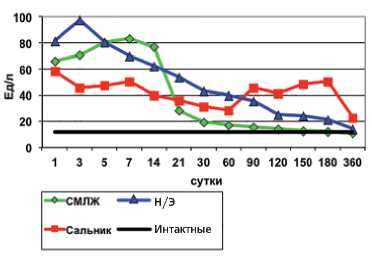

Активность АЛТ после гастронеф-ропластики достигает пиковых значений только в течение первых 14 суток, а, начиная с 21-х суток, имеет тенденцию к резкому снижению, достоверно не отличаясь от значений, полученных у интакт- ных кроликов к 150-м суткам. В группе оментонефропластики повышенные значения АЛТ сохраняются на протяжении всего периода наблюдения, причем (рис.1), наблюдается вторая волна активности фермента, начиная с 90-го по 180-й дни. После нефрэктомии наблюдались наиболее высокие показатели активности АЛТ по сравнению с группами органосохраняющих операций (СМЛЖ и Сальн.) на 3-5-е сутки после операции, с плавным снижением и нормализацией активности АЛТ лишь к 360-м суткам (рис.1).

Рис. 1. Динамика аланинаминотрансферазы после операций на почке (М)

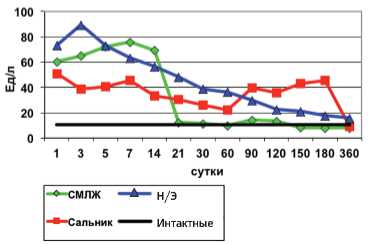

Динамика АСТ после исследуемых операций имеет картину, аналогичную АЛТ (рис.2). При этом обращает на себя внимание, что максимальная активность обоих индикаторных ферментов при органосохраняющих пластических операциях в отличие от нефрэктомии смещается на 5-14-е сутки, с дальнейшим паде- нием активности фермента после аутопластики раны почки СМЛЖ и второй волной активности фермента АСТ после аутопластики большим сальником.

Рис. 2. Динамика аспартатаминотрансферазы после операций на почке (М)

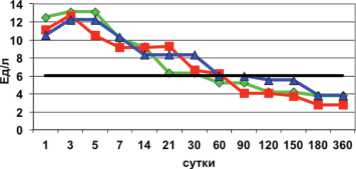

Анализ динамики сывороточной ГГТП (рис.3)показывает, что максимальные значения активности данного фермента во всех группах оперированных кроликов приходятся на 3-и и 5-е сутки как реакция на инициацию процессов □

о смлж * Н/Э

-•—Сальник ^^— Интактные

Рис. 3. Динамика гамма-глютамилтранспептидазы после операций на почке (М)

Таблица 1. Изменение активности исследуемых ферментов в крови у экспериментальных животных в различные сроки после операций на почке

|

№ |

С пли Срок, |

АЛТ (M ± m, Ед/л) |

АСТ (M ± m, Ед/л) |

ГГТП (M ± m, Ед/л) |

ЛДГ-П (M ± m, Ед/л) |

||||||||

|

пп |

(сут.) |

СМЛЖ (n=45) |

Сальн. (n=17) |

Н/Э (n=17) |

СМЛЖ (n=45) |

Сальн. (n=17) |

Н/Э (n=17) |

СМЛЖ (n=45) |

Сальн. (n=17) |

Н/Э (n=17) |

СМЛЖ (n=45) |

Сальн. (n=17) |

Н/Э (n=17) |

|

1 |

1 |

66,1±0,97* |

58,1±1,10* |

81,4±0,72* |

60,3±0,68* |

51,0±1,41* |

73,0±1,04* |

12,5±1,29* |

11,1±1,21* |

10,5±0,97* |

368,4±32,21* |

350,8±26,94* |

502,4±42,72* |

|

2 |

3 |

70,7±0,44* |

45,3±0,76 |

97,3±0,62* |

64,8±0,59* |

38,8±0,95* |

89,0±0,7 |

13,1±0,97* |

12,7±1,02* |

12,2±1,16* |

470,0±37,25* |

262,4±33,57* |

633,6±60,45* |

|

3 |

5 |

80,5±0,51* |

47,1±0,80 |

80,4±0,84* |

72,0±1,14* |

40,7±0,75* |

72,6±1,15 |

13,1±1,03* |

10,5±0,96* |

12,2±1,22* |

495,6±44,30* |

291,6±27,85* |

485,4±31,15* |

|

4 |

7 |

83,2±0,98* |

50,3±0,30* |

69,6±0,94* |

75,46±0,9* |

45,4±0,74* |

62,9±1,08* |

10,1±1,43* |

9,17±1,26* |

10,3±1,16* |

492,8±49,42* |

306,8±23,36* |

450,8±35,36* |

|

5 |

14 |

76,8±0,76* |

39,5±0,45* |

62,0±0,86* |

69,1±0,42* |

33,4±1,0* |

56,4±0,73* |

9,2±0,95* |

9,2±0,80 |

8,3±0,54 |

463,4±42,67* |

240,2±17,62* |

374,4±29,34* |

|

6 |

21 |

28,2±0,92* |

35,8±0,53 |

53,6±0,63* |

12,3±0,99 |

30,4±0,62* |

48,0±0,72 |

6,3±0,73* |

9,3±0,91* |

8,3±0,65* |

439,6±37,62* |

210,2±20,14 |

350,4±31,12* |

|

7 |

30 |

19,3±0,67* |

31,2±0,86* |

43,0±0,87* |

11,12±0,4 |

26,2±1,03* |

38,6±0,64* |

6,3±0,68* |

6,6±0,84* |

8,3±0,62* |

358,8±32,34* |

194,4 ±19,27 |

303,2±24,70* |

|

8 |

60 |

16,9±0,56* |

28,3±0,78* |

39,8±0,45* |

9,62±0,2 |

22,1±0,99* |

36,2±0,53* |

5,2±0,52 |

6,2±0,75* |

6,0±0,68* |

273,8±22,84* |

161,8 ±13,89 |

267,6±20,94* |

|

9 |

90 |

15,5±0,77* |

45,6±0,80* |

35,5±0,72* |

14,18±0,2* |

39,7±0,48* |

29,7±0,71* |

5,2±0,59 |

4,1±0,44 |

6,0±0,63* |

201,4±19,32 |

274,2±25,24* |

239,4±14,93 |

|

10 |

120 |

14,0±0,42* |

41,0±0,57* |

24,9±0,92* |

13,3±0,95* |

35,8±0,93* |

22,3±1,08* |

4,2±0,51 |

4,1±0,41 |

5,5±0,66 |

184,8±17,74 |

238,6±14,11* |

216,8±15,07 |

|

11 |

150 |

12,5±0,62 |

48,5± 0,93* |

24,1±1,66* |

8,08±0,19 |

43,1± 0,99* |

20,9±0,59* |

4,2±0,52 |

3,7 ±0,53 |

5,5±0,68 |

184,8±17,74 |

278,8±14,61* |

205,8± 14,21 |

|

12 |

180 |

12,0±0,46 |

50,2±0,56* |

21,2±1,6* |

7,94±0,21 |

45,6±0,89* |

17,4±0,08* |

3,8±0,56 |

2,8±0,42 |

3,8±0,57 |

184,8±17,74 |

225,6±19,67 |

191,2±14,05 |

|

13 |

360 |

10,9±0,40 |

22,4±1,23* |

14,1±0,44* |

7,76±0,22 |

9,32±0,77 |

15,7±0,67* |

3,8±0,54 |

2,8±0,43 |

3,8±0,55 |

184,8±17,74 |

193,0±14,53 |

191,2±14,05 |

|

14 |

Инт. (n=10) |

11,6 ± 0,60 |

9,99 ± 0,92 |

3,9 ± 0,71 |

192,8±8,35 |

||||||||

– различия статистически достоверны с кроликами интактной группы при р < 0,05

репаративной регенерации [21]. Далее имело место постепенное снижение ГГТП во всех трех исследуемых группах. Достоверно повышенные уровни фермента по сравнению с интактными кроликами сохраняются до двух недель после аутопластики раны почки СМЛЖ, до трех недель – после оментонефропла-стики и до 30 дней – после нефрэктомии (табл.1). Следовательно, динамика снижения активности ГГТП пропорциональна степени травматичности каждой из операций и обратно пропорциональна продуктивности воспалительнорепаративного процесса поврежденной паренхимы в месте операции.

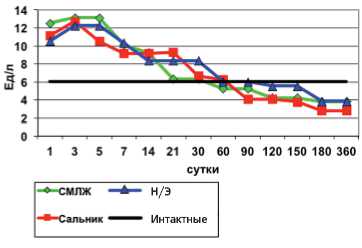

Анализируя динамику активности печеночной лактатдегидрогеназы после различных оперативных вмешательств на почке обращают на себя внимание общие с аминотранферазами (АЛТ и АСТ) тенденции: та же двугорбая кривая в опытной группе животных после омен-тонефропластики, растянутый до трехчетырех недель пик гиперферментемии в группе гастронефропластики, острый пик и плавное снижение активности ЛДГ после нефрэктомии (рис.4).

Повторное повышение активности ЛДГ-П и аминотрансфераз в группе

Рис. 4. Динамика печеночной лактатдегидрогеназы после операций на почке (М)

после оментонефропластики в период с 90-х по 150-е сутки на наш взгляд, является следствием установленной нами ранее [21] хронизации воспаления регенерирующей паренхимы почки под сальником.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено повышение активности четырех изученных ферментов в сыворотке крови при всех оперативных вмешательствах на почке. Исследована связь гиперферментемии с характером оперативного вмешательства и показано, что мониторинг активности индикаторных ферментов в сыворотке крови может отражать степень травматично- сти различных оперативных вмешательств на почке. После аутопластики раны почки желудочным лоскутом нормализация активности трансаминаз происходит раньше, чем в группах омен-тонефропластики и нефрэктомии. При применении сальника в качестве пластического материала выявлено повышение активности всех исследованных ферментов кроме ГГТП в отдаленном периоде. Описанные различия в группе органосохраняющих операций происходят вследствие продуктивного течения воспалительно-репаративного процесса в ране почки под желудочным лоскутом и с тенденцией к хронизации с соединительнотканными разрастаниями – под сальником [21], последнее чревато развитием почечной гипертензии.

В пользу проведения органосохраняющих операций свидетельствует менее выраженная активность всех четырех индикаторных ферментов в ранние сроки после аутопластических операций, по сравнению с группой, подвергшейся нефрэктомии. Это происходит, как мы полагаем, по причине большей травма-тизации почечного ложа при нефрэктомии по сравнению с органосохраняющими операциями. □

Резюме:

Разрывы почки занимают по частоте третье место при закрытой абдоминальной травме в современной хирургии и первое-второе место среди всех видов травм мочеполовой системы. Поэтому их лечение с проведением органосохраняющих операций является актуальной проблемой для хирургов и урологов.

Список литературы Динамика индикаторных ферментов сыворотки крови в зависимости от видов операций при разрыве почки в эксперименте

- Mani N.B., Kim L. The role of interventional radiology in urologie tract trauma.//Semin Intervent Radiol. 2011. Vol.28, N 4. P. 415-423.

- Klimek P.M., Lutz T., Stranzinger E., Zachariou Z., Kessler U., Berger S. Handlebar in-juries in children.//Pediatr Surg Int. 2013. Vol. 29, N 3. P. 269-273.

- Aragona F., Pepe P., Patanè D., Malfa P., D'Arrigo L., Pennisi M. Management of severe blunt renal trauma in adult patients: a 10-year retrospective review from an emergency hospital.//BJU Int. 2012. Vol.110, N 5. P.-744-748.

- Büyükcam F., Sen J., Akpinar S., Zengin Y., Calik M., Odabaş O. Acil servise basvuran travmali olgularda Urogenital yaralanmalarin degerlendirilmesi.//Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012. Vol.18, N 2. P. 133-140.

- Yeung L.L., Brandes S.B. Contemporary management of renal trauma: differences between urologists and trauma surgeons//J Trauma Acute Care Surg. 2012. Vol.72, N 1. P.-68-75.

- Вальтер В.Г., Пролиско С.В. Использование серозно-мышечного лоскута желудка для реваскуляризации почки//Вестн хир им. Грекова. 1969. Т.102, N 4. С. 34-37.

- Беляков А.П. Сравнительная оценка эффективности некоторых методов периферической реваскуляризации почки: Автореф. дисс..канд. мед. наук. Иваново. 1975. 24 с.

- Зурнаджьянц В.А. Использование сегмента большой кривизны желудка в пластической хирургии//Вестн хир им. Грекова. 1987. Т.138, N 6. С.-94-96.

- Одишелашвили Г.Д. Гемостаз при повреждениях печени, селезенки, почек и поджелудочной железы: Автореф. дисс.д-ра мед.наук. М. 1996. 33 с.

- Шухер Б.И. Пластика мочевого пузыря изолированным сегментом большой кривизны желудка на сосудистой ножке: Дисс.канд. мед. наук. Астрахань. 1973. 147 с.

- Kispal Z., Balogh D., Erdei O., Kehl D., Juhasz Z., Vastyan A.M., Farkas A., Pinter A.B., Vajda P. Complications after blad der augmentation or substitution in children: a prospective study of 86 patients.//BJU Int. 2011. Vol.108, N 2. P.-282-289.

- Zhang Y., Liu G., Kropp B.P. Re-epithelialization of demucosalized stomach patch with tissue-engineered urothelial mucosa combined with Botox A in bladder augmentation.//BJU Int. 2012. Vol.110, N 2, Pt. B. P. 106-112.

- Ganesan G.S., Ngyen D.N., Adams M.S., King S.J., Rink R.S., Burns M.W., Mitchell M.E. Lower urinary reconstruction using stomach and the artificial sphincter.//J Urol. 1993. Vol.149, N 5. P.-1107-1109.

- Aprikian A.G., Guan Z., Nielson K., Kiruluta G. Gastric muscularis as a urinary sphincter.//Urol. 1994. Vol. 43, N 2. P. 267-272.

- Donnelan S.M., Ryan A.G., Bolton D.M. Gastric patch pyeloplasty: development of an animal model to produce upper tract urinary acidification for treated struvite urinary calculi.//J Urol. 2001. Vol. 166, N 2. P. 684-687.

- Fiorelli C., Selli C., Nicita G., Turini D. Experimental ureteral replacement with a vascularized gastric tubule.//Eur Urol. 1979. Vol. 5, N 4. P. 278-280.

- Kamei Y., Aoyama H., Yokoo K., Fujii K., Kondo C., Sato T., Onishi S. Composite gastric and omental pedicle flap for urethral and scrotal reconstruction after Fournier’s gangrene.//Ann Plast Surg. 1994. Vol. 33, N 5. P. 565-568.

- Вилкинсон Д. Принципы и методы диагностической энзимологии. М. 1981.С. 357-422.

- Маршал Д. Клиническая биохимия. СПб. 2000. С. 90-108.

- Вальтер В.Г., Зурнаджьянц В.А., Одишелашвили Г.Д. Способ ушивания размозженных и скальпированных ран печени: Патент 2007133 РФ № 4920768; заявл. 21.03.91; опубл. 15.02.94. Бюл. № 3.-С.-17.

- Мусатов О.В., Зурнаджан С.А., Богатырева О.Е. Сравнительная количественная оценка фиброзной ткани в ранах печени, селезенки и почки в зависимости от способа их аутопластики в эксперименте//Анн пласт реконструкт и эстет хир. 2009. N 3. С. 89-94.