Динамика экологического состава микротериофауны из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры

Автор: Агаджанян А.К., Шуньков М.В., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

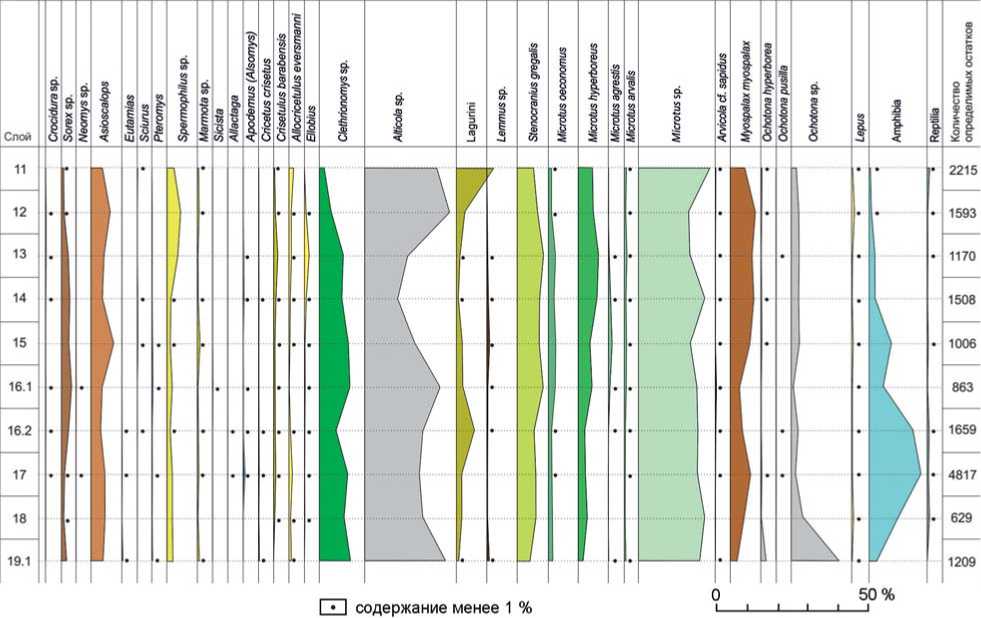

На основе репрезентативной фаунистической коллекции, включающей более 16 тыс. костных остатков, дается оценка динамики экологического состава сообщества мелких позвоночных в окрестностях Денисовой пещеры во второй половине среднего верхнем плейстоцене. Палеонтологические материалы представляют тафоценозы из слоев 19.1-11 в центральной части южной галереи пещеры. Согласно составу основных экологических групп животных, а также стратиграфическому положению в разрезе, время формирования слоя 19.1 предварительно можно отнести к концу тобольского или началу самаровского времени рубежа МИС 9-8. В тафоценозах из слоев 18 и 17 основные группы мелких позвоночных обладают близкими характеристиками, указывающими на относительно теплые климатические условия, которые соответствуют, скорее всего, ширтинскому межледниковью МИС 7. Экологический состав сообщества мелких позвоночных из отложений слоев 16.2 и 16.1 свидетельствует об ухудшении природной обстановки на фоне нестабильного режима влажности, что соответствует, видимо, разным фазам тазовского оледенения МИС 6. Следующий этап в развитии природной среды в долине Ануя представляют фаунистические материалы из литологических слоев 15-13, время накопления которых в целом укладывается в рамки МИС 5. Состав тафоценоза слоя 12 свидетельствует о редукции лесной растительности и расширении площади степных биотопов при общем ухудшении природной обстановки в эпоху ермаковского похолодания МИС 4. Сочетание в животном сообществе слоя 11 белки и многочисленной популяции степных пеструшек предполагает распространение лесостепных ландшафтов в условиях относительно теплого и сухого климата, который может соответствовать эпохе каргинского межстадиала МИС 3.

Горный алтай, денисова пещера, плейстоцен, мелкие позвоночные, тафоценоз, таксономический состав, экологические группы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146623

IDR: 145146623 | УДК: 569+903.32 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0007-0011

Текст научной статьи Динамика экологического состава микротериофауны из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры

В ходе комплексных исследований плейстоценовой толщи в южной галерее Денисовой пещеры получена представительная коллекция костных остатков мелких позвоночных, включающая более 30 тыс. экз., по которым был установлен таксономических состав тафоценозов из слоев 19.1–11 [Агаджанян, Шуньков, Козликин, 2022]. Дальнейшее изучение этих материалов позволило уточнить видовую принадлежность некоторых таксонов, климатостратиграфическую позицию вмещающих отложений и природные условия их формирования. Для оценки динамики экологического состава микротериофауны в высоком разрешении при по строении графиков из анализа были исключены костные остатки летучих мышей, птиц и рыб, общая доля которых по слоям составляет от 25 до 60 %. В итоге структура выборочного состава ископаемых сообществ мелких позвоночных проанализирована по 16 669 образцам (см. рисунок,таблицу ).

В сообществе мелких млекопитающих из слоя 19.1 присутствуют землеройки рода Sorex, крот Asioscalops, рыжие полевки Clethrionomys, бурундук Cricetus crisetus и белка-летяга Pteromys – показатели относительно благоприятных природных условий. В то же время в тафоценозе самой представительной является популяция скальных полевок Alticola, отмечены узкочерепная полевка Stenocranius gregalis, суслик Spermophilus и сурок Marmota. Два последних вида впадают на зиму в спячку, снижая температуру тела и интенсивность обмена веществ, что позволяет им дожить до весны и быть менее зависимыми от низких температур и промерзания почвы. Благодаря этим особенностям суслики по долинам рек распространяются на север до полярного круга, а сурки заселяют высокогорные плато. В силу биологических и анатомических особенностей они не могут жить в условиях высокотравных лугов с плотной дерновиной, предпочитая открытые ландшафты с разреженным травостоем в условиях холодного климата. Следует отметить также находки костей лемминга рода Lemmus – бореального компонента фауны, относительно низкую численность цокора Myospalax и отсутствие слепушонки Ellobius – грызуна, живущего под землей и питающегося подземными частями растений. Слепушонка и цокор активны круглый год и не могут существовать в условиях долговременного и глубокого промерзания почвы. Их отсутствие или малое количество в тафоценозе отражает интенсивные криогенные процессы в грунтах. В целом, согласно составу основных экологических групп микротериофауны, а также стратиграфическому положению в разрезе, время формирования слоя 19.1 предварительно можно отнести к концу тобольского или началу самаровского времени, т.е. к рубежу МИС 9–8.

В тафоценозах из слоев 18 и 17 основные группы мелких позвоночных обладают близкими характеристиками. В их составе отмечены бурозубки Sorex , крот, суслики, слепушонка. Стабильна численность степных пеструшек Lagurus и полевок – плоскоче-

Диаграмма выборочного состава мелких позвоночных из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры.

Выборочный состав мелких позвоночных из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры

|

>s о и |

Ol |

1 |

1 |

о |

я |

о |

1 |

eq |

0 |

1 |

04 |

8 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

40 |

о |

1 |

Я |

Я |

40 ОО |

Я |

04 ОО |

О |

40 |

1 |

0 |

OI |

01 |

1 |

0 |

||||

|

Я |

Ol |

in |

Ol |

я |

eq |

Я |

я |

co |

ОО |

я |

40 |

40 |

04 |

о |

OI |

OO |

co |

01 |

40 |

00 04 |

01 |

||||||||||||||||

|

eq >s о t; U |

04 |

о |

oo |

s |

0 |

ОО ОО |

eq 00 |

о |

40 |

о |

of |

о |

О |

0 |

40 Ol^ |

40 |

04 40 |

eq |

|||||||||||||||||||

|

2 |

OO |

Ol |

о |

eq 04 |

40 |

n |

2 |

Я |

ОО |

04 |

01 |

eq 40 |

04 OI |

01 |

Я |

О |

'—1 |

^r |

|||||||||||||||||||

|

>s о ч U |

^ |

о |

гр |

40 |

04 |

о |

о |

я |

of |

40 |

eq 01^ оГ |

S |

04 04. ОО |

О |

0 |

s |

О |

OO OO |

40 of |

40 |

0 |

0 |

|||||||||||||||

|

40 |

Ol |

я |

я |

eq |

я |

04 |

ОО |

я |

Я |

40 eq |

40 40 |

я |

Ol |

—1 |

l> |

—1 |

OO 04 |

О |

Я |

^Г- |

04 |

||||||||||||||||

|

>s о t; U |

П |

о |

о |

40 40 |

04 |

OO |

0 |

0 |

о |

о |

О |

$ |

eq 04 |

04 04 |

ОО |

О |

0 |

Я |

О |

40 ОО |

я |

О |

|||||||||||||||

|

2 |

Ol |

о |

Ol |

OO |

eq |

04 |

—1 |

04 |

ш |

04 |

04 eq |

Я |

Я |

о |

Ol |

01 |

^r- |

О |

ОО Ol |

04 ОО |

О1 |

in |

|||||||||||||||

|

>s о ч U |

2 |

о |

04 |

40 04 40 |

Я |

0 |

о |

04 04 |

s |

я |

04 of |

О |

ОО ОО |

40 04 |

о |

0 |

s |

0 |

О |

40 04 40 |

ОО 40 of |

ОО |

04 О!^ |

s |

|||||||||||||

|

Ol |

co |

40 |

О |

eq |

—1 |

^ |

О |

40 |

OI |

OI |

OI |

я |

Я |

04 |

S |

о |

co |

40 |

l> |

l> |

О |

Я |

40 |

Я |

40 |

||||||||||||

|

40 >s о U |

'—1 |

Ol |

Ol |

Ol |

of |

Ol |

2 |

Я |

О |

eq |

Ol |

я |

я |

of |

04 |

ОО |

ОО ОО |

40 |

0 |

OO |

00 |

Ol |

Я oo |

of |

04 О!^ |

ОО |

40 |

||||||||||

|

о |

—1 |

—1 |

eq eq |

—1 |

Я |

Ol |

04 |

—1 |

OI |

OI |

01 |

Я |

о |

40 |

40 |

co |

>n |

l> |

—1 |

я |

01 |

Я |

in |

^r |

|||||||||||||

|

eq 40 >s о t; U |

^ |

04 |

о |

Ol |

s |

о |

Я of |

о |

0 |

40 40 |

Ol |

О |

О |

о |

о |

40 40 |

ОО |

О1 |

о. |

^ 40 |

eq of |

04 40 |

01 40 |

О |

я^ |

01 |

я |

01 |

Ol |

||||||||

|

oo |

Ol |

о |

oo |

^ |

'—1 |

Ol |

—1 |

—1 |

ш |

'—1 |

m |

2 |

1> |

я |

о |

01 |

OO Ol |

^r- |

s |

—1 |

я |

01 |

я |

01 |

Ol |

||||||||||||

|

>s о ч U |

^ |

r~ |

о |

3 |

о |

3 |

40 40 |

о |

0 |

о |

0 |

0 |

О |

Я |

О |

о |

о |

40 |

О |

0 |

of |

^ |

40 |

п |

0 of |

Я |

0 |

04 |

я |

я |

of |

О |

|||||

|

40 |

Ol |

’Г. |

Ol |

Ol |

co |

04 |

^ |

—1 |

^ |

04 |

'—1 |

—1 |

|> |

ш |

eq eq |

ОО |

^Г- |

О |

я |

40 О1 |

eq 00 |

я |

^ |

OO |

Ol 00 01 |

Ol |

0 |

CO |

|||||||||

|

oo >s о t; U |

^ |

^ |

04 |

V |

eq |

04 |

40 |

40 |

04 |

40 40 |

я |

oo |

04 |

00 00 |

of |

||||||||||||||||||||||

|

^ |

n |

40 eq |

eq |

n |

—1 |

^Г- |

—1 |

О |

о |

Я |

00 |

co |

40 |

я |

|> |

^ |

|||||||||||||||||||||

|

04 >s о t; U |

^ |

m |

40 |

Я |

0 |

0 |

eq |

О |

о |

о |

40 40 |

я |

04 04 |

^ |

ОО 04. |

04 04 |

0 |

О |

OO |

04 oo |

04 04 |

Ol |

0 |

0 |

|||||||||||||

|

2 |

Ol |

2 |

Ol |

—1 |

40 |

n |

OI |

ОО |

ОО |

Я |

О |

ОО ОО |

Ol eq |

—1 |

^t- |

l> |

я |

Ol |

40 |

01 |

^r |

||||||||||||||||

|

о H |

Рн Q 7§ о 6 |

О О p 1 |

3 3 i |

3 к p О |

Ph 1 |

Ph t |

1 8 Я |

8 i |

3 s |

t p я |

3 в ^ g |

Ph ,3 1 g Cl |

Рн G О g i |

G Я |

G b/j Л Я |

t 0 н о |

5 |

3 3 0 |

8 р -В 0 |

В К Q 1 > ^ Я |

р t 0 и |

3 к р ,о р' t 0 и |

Рн t 0 и |

я о -Id р я я |

Ph -5 Я |

p b/j 3 s b/j Q О |

8 •2 8 p 3 s b/j Q О |

Ph 3 s b/j Q О |

Ph 3 0 |

b/j р b/j ■i р о |

3 8 0 к р о 3 р i| |

3 р -1 3 р i| |

р b/j Q 3 р i| |

Q 3 p |

|||

Окончание таблицы

Экологиче ский состав сообщества мелких позвоночных из отложений слоев 16.2 и 16.1 включает землероек Soricidae, крота, а среди древесных беличьих – бурундука, белку Sciurus vulgaris и летягу. Зарегистрирован тушканчик Allactaga , что предполагает нарушение сплошного травяного покрова и появление локальных участков сухих степей. Нестабильна доля лесных полевок и степных пеструшек, а скальные полевки достигают очередного пика численности. Вновь появляется лемминг Lemmus – представитель бореальных биотопов. Об ухудшении природной обстановки свидетельствует также относительно низкая численность цокора и пищух Ochotona . Характер фаунистических остатков из этих отложений в целом отражает обстановку относительно холодного климата, с нестабильным режимом влажности, что соответствует, видимо, разным фазам тазовского оледенения МИС 6.

Следующий этап в развитии природной среды в долине Ануя представляют фаунистические материалы из литологических слоев 15–13. Для тафоцено-за из слоя 15 характерны стабильно высокая численность лесных полевок, присутствие белки и летяги, а среди насекомоядных – максимально высокая доля крота. Относительно низкое количество барабинского хомячка и хомяка Эверсманна указывает на редукцию злакового разнотравья за счет, скорее всего, увеличения площади лесных массивов. Уменьшается доля сусликов и полевок – плоскочерепной, узкочерепной и северосибирской – обитателей скальных или сухих биотопов. Распространение среди Microtini полевки-экономки, пашенной и обыкновенной полевок отражает достаточно влажные условия, а присутствие лемминга предполагает развитие ассоциаций зеленых мхов. О достаточно благоприятной климатической обстановке свидетельствует возросшая численность цо-кора и лягушек. В целом состав мелких позвоночных из этого слоя отражает условия относительно теплого и влажного климата, отвечающие, скорее всего, казан-цевскому межледниковью МИС 5е.

В составе мелкой фауны из слоя 14 снижается доля крота, рыжих полевок и лягушек, что связано, видимо, с редукцией лесных массивов и уменьшением об- щей влагообеспеченности. В то же время сохраняется стабильная численность сусликов, хомяка Эверсманна и барабинского хомячка – типичных представителей степных биотопов, а также возрастает число северосибирской полевки, предпочитающей условия бореального климата. Эти экологические показатели свидетельствуют о некотором понижение температурного режима и уменьшении влажности климата.

Таксономический состав мелких позвоночных из литологического слоя 13 в целом достаточно близок тафоценозу из нижележащего слоя. Вместе с тем в составе мелкой фауны из отложений слоя 13 немного увеличивается численность крота и лесных полевок Clethrionomys , присутствует лесная мышь, а ба-рабинский хомячок и слепушонка достигают своего максимального количества. Возрастает доля сусликов – свидетельство расширения участков злакового разнотравья, а стабильная численность популяции серых полевок предполагает существование луговых и пойменных ассоциаций.

Близкие экологические характеристики фаунистического сообщества из толщи слоев 14 и 13 указывают на относительно теплые климатические условия в эпоху их формирования, при этом природная обстановка во время накопления слоя 13 была более благоприятной для развития лесных и луговых биотопов в рамках, видимо, второй половины МИС 5.

В тафоценозе из отложений слоя 12 снижается количество землероек до минимального значения, вдвое падает численность Clethrionomys и слепушонки, что указывает на существенное сокращение площади ле сных массивов и участков высокотравных лугов. В то же время растет число скальных полевок и степных пеструшек, относительно стабильными остаются популяции хомяка Эверсманна и барабин-ского хомячка – представителей открытых биотопов. Возрастает численность крота и цокора – активных землероев, для которых предпочтительны многоснежные зимы с неглубоким промерзанием грунта. Древесные беличьи отсутствуют, а в составе наземных беличьих увеличивается доля сусликов и сурка, отражающая распространение степных ландшафтов с разреженным травостоем. Эти данные свидетельствуют о редукции лесной растительности и расширении площади степных биотопов при общем ухудшении природной обстановки в эпоху ермаковского похолодания МИС 4.

В структуре тафоценоза из литологического слоя 11 среди древесных беличьих отмечена белка, что предполагает наличие локальных лесных участков. Увеличивается численность степной пеструшки и хомяка Эверсманна, при этом снижается количество рыжих, плоскочерепных и узкочерепных полевок. Сочетание в животном сообществе белки и многочис- ленной популяции степных пеструшек предполагает распространение лесостепных ландшафтов в условиях относительно теплого и сухого климата. На относительно аридные условия при достаточно благоприятном температурном режиме указывают также уменьшение доли крота и цокора и минимальное количество лягушек. Согласно этим данным, формирование слоя 11 может соответствовать эпохе каргинско-го межстадиала МИС 3.

Таким образом, динамика таксономического состава мелких позвоночных из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры отражает изменения природных условий во второй половине среднего и на протяжении верхнего плейстоцена. Реконструированы эпохи холодного климата, которые соответствуют, возможно, началу самаровского, тазов-скому и ермаковскому похолоданиям в климатостратиграфической схеме плейстоцена Западной Сибири. Относительно теплые эпохи отвечают, возможно, финалу тобольского, ширтинскому и казанцевскому межледниковьям, а также каргинскому межстадиалу. При этом анализ разных экологических групп мелких млекопитающих позволил установить локальные особенности в развитии каждой эпохи, характерные непосредственно для окрестностей пещеры.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Динамика экологического состава микротериофауны из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры

- Агаджанян А.К., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Динамика сообществ мелких позвоночных из плейстоценовых отложений южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. - Т. XXVIII. - С. 7-12. EDN: QIZORL