Динамика ЭМГ-паттернов мышц при удлинении нижних конечностей ортопедических больных

Автор: Сайфутдинов М.С., Попков А.В., Аранович A.M., Сизова Т.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Анализ разнообразия паттернов ЭМГ мышц нижних конечностей разных групп ортопедических больных показал, что изменения возбудимости спинальных двигательных центров в процессе дистракционного остеосинтеза носят неспецифический характер. Динамика частоты встречаемости некоторых типов ЭМГ отражает этиологические особенности функционального состояния двигательных единиц перед первым оперативным вмешательством и в поздние сроки реабилитационного периода перед началом повторного удлинения.

Двигательные единицы, мышцы, электромиограмма, дистракционный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142120975

IDR: 142120975

Текст научной статьи Динамика ЭМГ-паттернов мышц при удлинении нижних конечностей ортопедических больных

Как отмечалось ранее [1, 2], угнетение произвольной электромиограммы (ЭМГ) в условиях дистракционного остеосинтеза следует рассматривать как следствие развития центрального торможения, которое носит [3] охранительный характер и является частью общей неспецифической реакции сенсомоторной системы на воздействие оперативной травмы и длительного дозированного растяжения тканей конечности [5]. Однако на фоне общего угнетения биоэлек- трической активности мышц удлиняемого сегмента можно наблюдать разнообразие проявлений суммарной активности двигательных единиц (ДЕ).

В связи с вышесказанным целью настоящей работы был анализ динамики ЭМГ-паттернов при максимальном произвольном напряжении мышц нижних конечностей ортопедических больных в условиях дистракционного остеосинтеза.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всех больных мы разделили на две группы: 1) 61 больной ахондроплазией 4-27 лет (25 мужского и 36 женского пола), обследованные перед очередным этапом лечения (66 наблюдений), в процессе удлинения бедра и голени (18 наблюдений) и после его окончания (21 наблюдение); 2) 122 больных 4-17 лет (60 мужского и 62 женского пола) с укорочениями и деформациями нижних конечностей врождённого генеза (85 человек), последствиями остеомиелита (31 человек) и другой этиологии (6 человек). Обследования проводили перед очередным этапом лечения (84 наблюдения), в процессе удлинения бедра, голени, бедра и голени (151 наблюдение) и после его окончания (112 наблюдений).

ЭМГ четырёх мышц нижних конечностей: m. tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. rec- tus femoris, m.biceps femoris справа и слева получали при их максимальном произвольном напряжении [5] с использованием цифровой ЭМГ-системы «DISA-1500» (Dantec, Дания). Отведение ЭМГ осуществляли с помощью биполярного поверхностного электрода с площадью отводящих поверхностей 8 мм и межэлектродным расстоянием 10 мм. Тестовое движение выполнялось после предварительной инструкции плавно и с максимальным усилием, преодолевая сопротивление, оказываемое лаборантом. Длительность максимального напряжения мышцы не превышала 3 секунды [5]. Измеряли среднюю амплитуду (от пика до пика) и частоту следования колебаний ЭМГ в секунду. У больных с аппаратом на бедре m. biceps femoris в процессе лечения не тестировалась, поскольку они не могли находиться в рас- слабленном состоянии лёжа на животе. Для проведения качественного анализа все записи ЭМГ были распределены по таксономическим единицам в соответствии с разработанной нами классификацией.

Классификация произвольной ЭМГ . Всё многообразие вариантов ЭМГ при максимальном произвольном напряжении, отводимых накожными электродами, мы условно подразделили на 3 больших типа (таблица 1): интерференционную ЭМГ, редуцированную ЭМГ и атипичную ЭМГ, состоящую из отдельных потенциалов действия (ПД) двигательных единиц [5]. Принадлежность ЭМГ к этим типам зависит от характера суммации ПД ДЕ при её отведении и определяется сочетанием центральных и периферических условий.

Всю шкалу значений амплитуд (A) мы условно разделили на три диапазона. Границы диапазонов выбраны эмпирически, на основании ранее полученных данных и их интерпретации. В связи с этим вышеуказанные типы ЭМГ превращаются в функциональные подтипы. При этом для интерференционной ЭМГ выделены три диапазона частоты (f), поэтому подтипы интерференционной ЭМГ распадаются на соответствующие классы. Ранее было показано [6], что снижение в ходе дистракции амплитуды произвольной ЭМГ ниже 20 мкВ повышает вероятность возникновения необратимых изменений структуры и функции уд- линённой мышцы. При этом интерференционная ЭМГ столь низкой амплитуды при накожном отведении наряду с ПД ДЕ интегрирует значительную долю (неподдающуюся на сегодняшнем уровне развития технологии отведения и анализа биоэлектрической активности количественной оценке) тканевого шума. Поэтому мы посчитали целесообразным выделить такую ЭМГ в отдельную таксономическую единицу - тип «И-min», и не фиксировать в таких случаях значение частоты колебаний, поскольку в данных условиях она мало связана с активностью ДЕ.

По тем же причинам все варианты биоэлектрической активности ниже критического уровня амплитуды (20 мкВ), а также полное биоэлектрическое молчание (ABS) объединены в единую таксономическую единицу – «Min-3». Ввиду особенностей функционирования механизмов генерации произвольной ЭМГ (которые будут рассмотрены ниже), генетическая связь между основными выделяемыми нами таксонами прослеживается легко, в зависимости от стадии денервационно-реиннервационного процесса [7], за исключением редуцированной ЭМГ, которая на схеме представлена отдельно. Определяли частоту встречаемости каждого типа ЭМГ-паттерна как выраженное в процентах отношение числа случаев, в которых он встречается, к общему количеству наблюдений на данный период лечения.

Таблица 1

Распределение паттернов ЭМГ при максимальном произвольном напряжении в зависимости от их конфигурации и амплитудно-частотных характеристик

|

Амплитудные диапазоны ЭМГ |

Атипичная ЭМГ |

Редуцированная ЭМГ |

Интерференционная ЭМГ |

|||

|

частотные диапазоны |

||||||

|

f < 100 к/с |

100 к/c < f < 300 к/с |

f > 300 к/с |

||||

|

a |

b |

c |

||||

|

A > 100 мкВ |

1 |

ПД-1 |

Ред-1 |

Инт-1a |

Инт-1b |

Инт-1c |

|

20 мкВ < A < 100 мкВ |

2 |

ПД-2 |

Ред-2 |

Инт-2a |

Инт-2b |

Инт-2c |

|

A=20 мкВ |

И-min |

|||||

|

A < 20 мкВ |

Min-3 |

|||||

Примечание: объяснение в тексте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Частота встречаемости типов ЭМГ в анализируемой выборке больных представлена в таблице 2. Во всех тестированных мышцах в предоперационном периоде преобладает ЭМГ-паттерн «Инт-1b», соответствующий интерференционному типу ЭМГ. При этом у больных с односторонним укорочением частота встречаемости данного типа для мышц контралатеральной конечности незначительно выше, чем на стороне патологии. Из других видов паттернов ЭМГ можно отметить наличие типа «Инт-1с», отличающегося более высокой частотой колебаний. Случаев наблюдения данного паттерна было значительно меньше у больных с укорочениями и аномалиями развития конечностей. В группе больных ахондроплазией паттерн «Инт-1с» встречался чаще, хотя и уступал по количеству наблюдений типу «Инт-1b», за исключением m. gastrocnemius lateralis. Низкоамплитудная («Инт-2b») и редуцированная («Ред-1» и «Ред-2») ЭМГ встречались в единичных случаях при обследовании больных с аномалиями развития конечностей перед очередным этапом удлинения.

В период аппаратного лечения частота встречаемости типа «Инт-1b» резко падает, вплоть до полного исчезновения. В это время значительно повышается частота встречаемости низкоамплитудной («Инт-2b»), низкоамплитудной урежен-ной («Инт-2а») и редуцированной («Ред-1» и «Ред-2») ЭМГ. Отмечены также единичные случаи достижения критического уровня биоэлектрической активности. Причём в период дист- ракции такие наблюдения, наряду со случаями редуцированной ЭМГ, встречаются чаще, чем во время фиксации, когда начинает превалировать уреженная низкоамплитудная ЭМГ.

У больных с односторонними укорочениями для мышц контралатеральной конечности оста-

ётся высокой частота встречаемости основного интерференционного типа («Инт-1b») ЭМГ. Среди других паттернов чаще встречается «Инт-1с». Уреженная и редуцированная ЭМГ отмечена в единичных случаях у больных с врождённой аномалией развития конечностей.

Таблица 2

Частота встречаемости (%) паттернов ЭМГ при максимальном произвольном напряжении у ортопедических больных на разных стадиях лечебно-реабилитационного процесса

|

ЭМГ-паттерны |

Первая группа |

Вторая группа |

|||||

|

До лечения |

В аппарате |

После лечения |

До лечения |

В аппарате |

После лечения |

||

|

Pi о Pi Щ н $ (/) в н S |

Инт-1a |

0,0 |

6,3 |

0,0 |

0,0 |

2,8 |

0,0 |

|

Инт-1b |

60,0 |

36,6 |

70,6 |

89,3 |

19,7 |

81,8 |

|

|

Инт-1c |

40,0 |

0,0 |

0,0 |

9,5 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Инт-2a |

0,0 |

6,1 |

0,0 |

1,2 |

4,2 |

9,1 |

|

|

Инт-2b |

0,0 |

17,8 |

7,3 |

0,0 |

16,2 |

0,0 |

|

|

Инт-2c |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Ред-1 |

0,0 |

6,1 |

9,9 |

0,0 |

18,3 |

9,1 |

|

|

Ред-2 |

0,0 |

9,4 |

9,9 |

0,0 |

17,6 |

0,0 |

|

|

ПД-1 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

ПД-2 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

7,7 |

0,0 |

|

|

И-min |

0,0 |

5,9 |

0,0 |

0,0 |

10,6 |

0,0 |

|

|

Min-3 |

0,0 |

11,9 |

2,4 |

0,0 |

2,8 |

0,0 |

|

|

н С j в S Z и О Pi н < о S |

Инт-1a |

0,0 |

2,8 |

0,0 |

2,4 |

0,0 |

0,0 |

|

Инт-1b |

50,0 |

25,8 |

55,3 |

79,5 |

10,5 |

72,7 |

|

|

Инт-1c |

50,0 |

0,0 |

2,6 |

10,8 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Инт-2a |

0,0 |

0,0 |

2,6 |

0,0 |

0,8 |

0,0 |

|

|

Инт-2b |

0,0 |

14,1 |

7,9 |

4,8 |

11,3 |

0,0 |

|

|

Инт-2c |

0,0 |

5,9 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Ред-1 |

0,0 |

17,2 |

18,4 |

2,4 |

12,0 |

9,1 |

|

|

Ред-2 |

0,0 |

14,2 |

10,5 |

0,0 |

27,1 |

9,1 |

|

|

ПД-1 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,8 |

0,0 |

0,0 |

|

|

ПД-2 |

0,0 |

2,8 |

0,0 |

0,0 |

13,5 |

9,1 |

|

|

И-min |

0,0 |

8,7 |

2,6 |

0,0 |

17,3 |

0,0 |

|

|

Min-3 |

0,0 |

8,7 |

0,0 |

0,0 |

6,8 |

0,0 |

|

|

(/) Pi о S щ (Z) н и Щ Pi S |

Инт-1a |

0,0 |

9,1 |

5,6 |

0,0 |

1,4 |

0,0 |

|

Инт-1b |

94,4 |

9,1 |

62,1 |

95,7 |

7,0 |

60,0 |

|

|

Инт-1c |

5,6 |

4,5 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Инт-2a |

0,0 |

4,5 |

5,4 |

0,0 |

5,6 |

0,0 |

|

|

Инт-2b |

0,0 |

18,2 |

8,0 |

2,9 |

4,2 |

0,0 |

|

|

Инт-2c |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Ред-1 |

0,0 |

4,5 |

8,2 |

1,4 |

7,0 |

10,0 |

|

|

Ред-2 |

0,0 |

18,2 |

8,0 |

0,0 |

15,5 |

10,0 |

|

|

ПД-1 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

ПД-2 |

0,0 |

4,5 |

0,0 |

0,0 |

16,9 |

0,0 |

|

|

И-min |

0,0 |

18,2 |

2,6 |

0,0 |

33,8 |

20,0 |

|

|

Min-3 |

0,0 |

9,1 |

0,0 |

0,0 |

8,5 |

0,0 |

|

|

(Z) Pi о S (Z) си Щ у m S |

Инт-1a |

0,0 |

-- |

0,0 |

0,0 |

-- |

16,7 |

|

Инт-1b |

94,4 |

-- |

79,5 |

97,0 |

-- |

33,3 |

|

|

Инт-1c |

5,6 |

-- |

0,0 |

1,5 |

-- |

0,0 |

|

|

Инт-2a |

0,0 |

-- |

3,3 |

1,5 |

-- |

0,0 |

|

|

Инт-2b |

0,0 |

-- |

0,0 |

0,0 |

-- |

0,0 |

|

|

Инт-2c |

0,0 |

-- |

0,0 |

0,0 |

-- |

0,0 |

|

|

Ред-1 |

0,0 |

-- |

6,9 |

0,0 |

-- |

16,7 |

|

|

Ред-2 |

0,0 |

-- |

6,9 |

0,0 |

-- |

0,0 |

|

|

ПД-1 |

0,0 |

-- |

0,0 |

0,0 |

-- |

0,0 |

|

|

ПД-2 |

0,0 |

-- |

0,0 |

0,0 |

-- |

16,7 |

|

|

И-min |

0,0 |

-- |

3,3 |

0,0 |

-- |

0,0 |

|

|

Min-3 |

0,0 |

-- |

0,0 |

0,0 |

-- |

16,7 |

|

После снятия аппарата частота встречаемости основного интерференционного типа ЭМГ восстанавливается достаточно быстро и у больных с укорочениями и аномалиями развития нижних конечностей достигает уровня, близкого к дооперационным значениям. На контралатеральной конечности наряду с основным паттерном ЭМГ встречается тип «Инт-1c». У больных ахондроплазией ЭМГ-паттерн «Инт-1b» по частоте встречаемости в мышцах голени превышает дооперационный уровень за счет уменьшения доли типа «Инт-1c». Остальные варианты ЭМГ встречаются значительно реже в единичных наблюдениях.

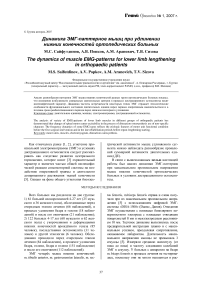

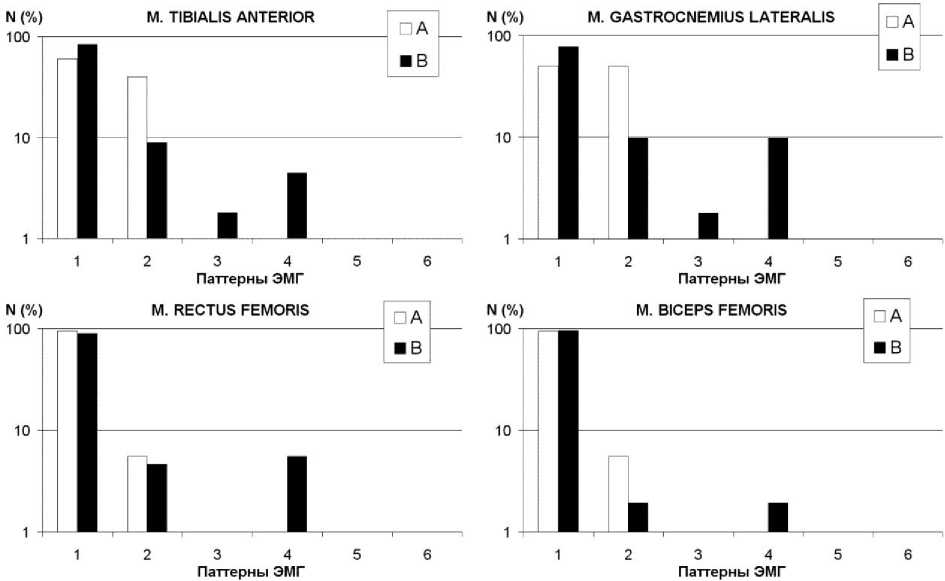

Для оценки степени восстановления функционального состояния ДЕ мышц нижних конечностей у больных, ранее подвергавшихся воздействию дистракционного остеосинтеза, перед очередным этапом удлинения сравнивали профили их ЭМГ-паттернов с данными, полученными перед первым этапом лечения (рис. 1-2). Для упрощения процедуры сравнения выделенные нами паттерны ЭМГ объединены в большие функциональные группы. Для удобства сравнения больших (до 100 %) и маленьких (доли процента) значений частоты встречаемости признаков использована логарифмическая шкала оси ординат. На рисунках видно, что ЭМГ-профили перед первым и последующими этапами лечения близки по конфигурации, особенно в области высокоамплитудной ЭМГ, что говорит о том, что двигательная система в основном успела восстановить своё функциональное состояние за период между предыдущим снятием аппарата и последующей операцией. Это соответствует данным, полученным в ранее проведённых исследованиях [6].

Интерес представляет некоторое повышение у больных ахондроплазией, по сравнению с первым этапом, доли «Инт-1b» типа за счёт уменьшения частоты встречаемости «Инт-1c» паттернов, что, по-нашему мнению, отражает определённые перестройки внутренней структуры мышц. В этой связи нам представляется перспективным сопоставить наблюдаемые типы ЭМГ с данными современных ультразвуковых методов визуализации структуры мышц.

Таким образом, выделенные нами ЭМГ-паттерны отражают динамику функционального состояния двигательных единиц мышц нижних конечностей у ортопедических больных в условиях дистракционного остеосинтеза. Распределение типов биоэлектрической активности в сравниваемых группах больных отражает влияние этиологического фактора на частоту встречаемости разных вариантов ЭМГ.

Рис. 1. Сравнение ЭМГ- профилей мышц нижних конечностей больных первой группы перед первым (A) и последующими этапами (B) лечения методом дистракционного остеосинтеза. Ось абсцисс – ЭМГ- паттерны: 1 – основной тип, 2 – интерференционная высокоамплитудная ЭМГ с крайними значениями частоты, 3 – интерференционная низкоамплитудная ЭМГ, 4 – редуцированная ЭМГ, 5 - атипичная ЭМГ, 6 - сверхнизкая биоэлектрическая активность. Ось ординат имеет логарифмическую шкалу

Рис. 2. Сравнение ЭМГ-профилей мышц оперированной конечности больных второй группы перед первым (А) и последующими (В) этапами лечения методом дистракционного остеосинтеза. Ось абсцисс – ЭМГ- паттерны: 1 – основной тип, 2 – интерференционная высокоамплитудная ЭМГ с крайними значениями частоты, 3 – низкоамплитудная интерференционная ЭМГ, 4 – редуцированная ЭМГ, 5 - атипичная ЭМГ, 6 - сверхнизкая биоэлектрическая активность. Ось ординат имеет логарифмическую шкалу