Динамика эмиграционных настроений российских граждан в период испытаний 2020-2025 гг.

Автор: Парма Р.В., Кащенко Т.Л.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию динамики эмиграционных настроений среди российских граждан в период с 2020 по 2025 г. На основе анализа данных ВЦИОМа, Левада-Центра1, Института Гэллапа авторы выявляют тенденции снижения эмиграционного потенциала на фоне значимых внешнеполитических и внутренних событий. Особое внимание уделяется влиянию факторов пандемии коронавируса, проведения специальной военной операции, внутренней мобилизации и повестки дня на общественные установки. Результаты показывают, что, вопреки классическим моделям push-pull миграции, эмиграционные намерения граждан России достигли исторического минимума. Объяснение видится в усилении патриотических настроений, консолидации общества и переоценке ценности гражданства в условиях мировой конфронтации.

Эмиграция, общественные установки, эмиграционные настроения, динамика эмиграции, патриотизм

Короткий адрес: https://sciup.org/170211077

IDR: 170211077

Текст научной статьи Динамика эмиграционных настроений российских граждан в период испытаний 2020-2025 гг.

Исследование выполнено за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.

Введение. В современной России эмиграция представляется как масштабные и многообразные демографические потери, «вымывание» человеческого капитала и научного потенциала [Ионцев, Рязанцев, Ионцева 2016]. Исследователи отмечают в формировании эмиграционных установок регионализацию процесса под влиянием ключевых факторов напряженности на рынках труда и низкого качества жизни населения в ряде субъектов РФ [Рязанцев, Храмова 2018]. Эмиграция обусловливается как внутренними, так и внешними причинами: экономическим кризисом, социальными проблемами и политической нестабильностью, получением образования и нахождением работы за рубежом [Гаджимурадова, Рабат 2022]. Эмиграционные настроения населения традиционно рассматриваются в социологии и политической науке как чувствительный индикатор общественной стабильности, экономического благополучия и международного положения государства [Ryazantsev, Bragin 2022]. В России интерес к этому феномену особенно усилился в последние годы в связи с чередой кризисных событий – от пандемии COVID-19 до начала специальной военной операции в 2022 г., сопровождавшегося международной изоляцией, экономическим давлением и ростом внутренней мобилизации. Согласно прогнозам и опасениям ряда экспертов, в указанный период следовало ожидать всплеска миграционных настроений среди граждан. Однако комплексный анализ социологических опросов и поведенческих индикаторов демонстрирует иную картину. Не только не произошел ожидаемый массовый исход, но, напротив, наблюдается устойчивая тенденция снижения доли россиян, рассматривающих возможность покинуть страну. Эти изменения требуют переосмысления традиционных моделей миграционного поведения, в особенности в контексте идеологических факторов, патриотической консолидации и переоценки смысла национальной идентичности. Настоящая статья направлена на анализ факторов, определивших трансформацию эмиграционных настроений в России в 2020–2025 гг., и выявление ключевых социологических закономерностей, определяющих готовность граждан к миграции в условиях внешнеполитической турбулентности и внутренних преобразований.

Методология. Настоящее исследование базируется на принципах количественного и качественного анализа эмпирических данных, собранных в ходе социологического мониторинга, а также на вторичном анализе открытых источников и цифровых индикаторов общественных настроений. В качестве основных эмпирических источников использовались: данные всероссийских телефонных опросов, проведенных ВЦИОМом (в т.ч. серии ВЦИОМ-Спутник) в 2020–2024 гг. с репрезентативной выборкой взрослого населения РФ ( N = 1 600; погрешность не превышает ±2,5%); материалы регулярных исследований независимого Левада-Центра (включая опросы о готовности к эмиграции, предпочтениях граждан, мотивациях); результаты международного исследования Gallup World Poll .

Методологическая рамка исследования включает трендовый анализ изменений эмиграционных настроений по годам; сравнительный анализ установок в разные периоды (до начала СВО, в момент объявления частичной мобилизации, в период стабилизации восприятия); анализ зависимости между патриотическими установками и уровнем миграционных намерений. Для интерпретации полученных данных использованы подходы институционального анализа, концепции социальной мобилизации, концепта «осажденной крепости», а также элементы культурно-символического анализа политической легитимности в условиях внешнего давления. Комплексный подход позволил не только отразить динамику установок, но и выявить механизмы их формирования, а также проанализировать роль идеологических, социокультурных и эмоциональных факторов, выходящих за рамки экономических стимулов, традиционно описываемых в миграционных теориях.

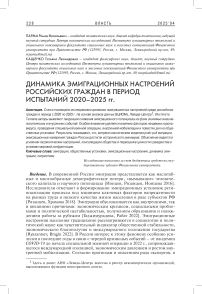

Исследование. Согласно данным ВЦИОМа, среди российских граждан желание уехать за границу на постоянное место жительства (ПМЖ) с 2020 г. по 2024 г. стало значительно менее распространенным явлением. Доля намеревающихся покинуть свою страну в течение 5 лет снизилась в 3 раза – с 16% до 5%. При этом если пандемия коронавируса не оказала значимого влияния на эмиграционные настроения (для сравнения, в 2019 г. было 17% желающих покинуть свою страну), то с началом СВО на Украине эмиграционные настроения стали снижаться до минимальных значений за всю историю наблюдений в виде проведения социологического мониторинга в современной России с 1991 г. При этом происходящие события не вызвали смятение среди российских граждан: доля респондентов по тем или иным причинам затрудняющихся ответить осталась в пределах 1–3%. В течение последних 3 лет доля российских граждан, намеренных жить в своей стране, составила более 90%1. Тенденции в динамике эмиграционных настроений наглядно представлены на диаграмме, приведенной на рис. 1.

Источник: ВЦИОМ.

Рисунок 1 . Динамика эмиграционных настроений российских граждан в 2020–2024 гг. (распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет?», один ответ, % респондентов).

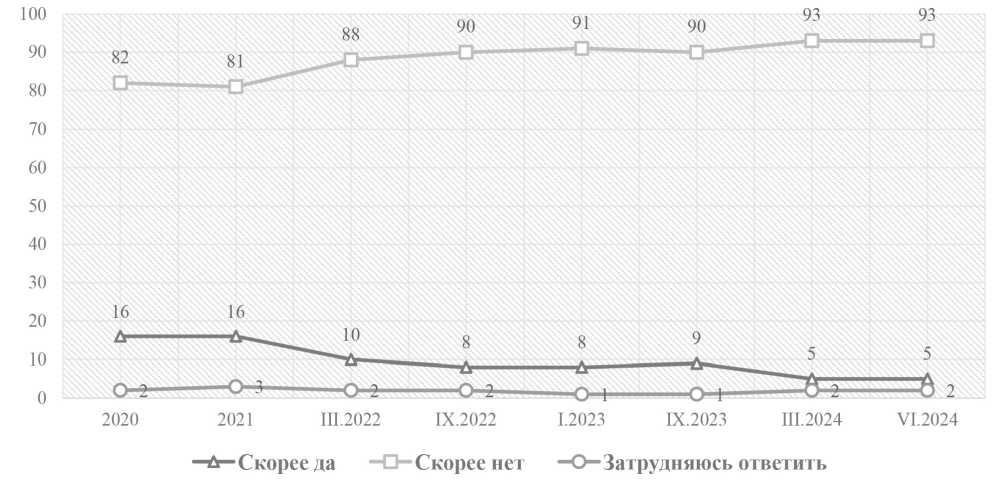

В гендерных группах социологический опрос не выявил значимых расхождений. Только 6% мужчин и 5% женщин среди российских граждан рассматривают возможность уехать жить за границу, а 92% мужчин и 94% женщин не намерены покидать свою страну. В возрастных группах некоторые отличия отмечены между младшим и старшими поколениями. Среди молодежи, включающей поколения диджитал ( Z ) и миллениалов ( Y ), эмиграционные настроения более выражены, чем у предыдущих поколений. При этом во всех возрастных группах намерение жить в своей стране абсолютно преобладает. Расхожие заявления о наличии «поколенческих разрывов» в эмиграционных настроениях не находят подтверждения. Социологические показатели эмиграционных настроений российских граждан скорее укладываются в идеологему построения общества «единой судьбы».

Снижение уровня эмиграционных настроений среди российских граждан показывают и ответы на открытый вопрос, в какой стране хотели бы респонденты, чтобы жили их дети, в ситуации выбора местожительства. Если в 2014 г. 72% граждан выбирали для своих детей Россию (13% затруднились ответить, 3% – Германию), то через 10 лет, в 2024 г. уже 84% граждан отдали предпочтение своей стране (6% затруднились ответить, 2% – СССР).

Ответы респондентов на уточняющие вопросы о сроках предполагаемой эмиграции выявляют, что среди немногих настроенных уехать из страны (5%) граждан около половины (43–45%) не строили конкретные планы на будущее за границей. В ближайшие один-два года готова ехать только незначительная в общем объеме часть граждан (9–12%). На более отдаленный срок в три-пять лет откладывают выезд своей страны несколько большая доля граждан (17–19%). Следует отметить, что за последние 3 года значи тельно выр осла доля (с 6% до 21%) сомневающихся и не определившихся со

1 Эмиграционные настроения: мониторинг. – ВЦИОМ. Доступ: (проверено 17.07.2025).

цифры (2001 г. миллениалы миллениалы поколение застоя (1948— оттепели (до и позднее) (1992—2000) (1982—1991) (1968—1981) 1967) 1947)

S Скорее да □ Скорее нет ■ Затрудняюсь ответить

Источник: ВЦИОМ.

Рисунок 2 . Эмиграционные настроения российских граждан в возрастных группах (распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет?», один ответ, % респондентов)

сроком выезда. Таким образом, среди немногих ориентированных на выезд из страны в абсолютном большинстве преобладают пассивные намерения, которые не перешли в реальные действия.

Таблица 1

Срочность возможной эмиграции из страны российских граждан (распределение ответов на вопрос: «Вы уже задумывались о том, когда примерно могли бы осуществить этот переезд? Если да, то когда именно?», один ответ, % респондентов, намеренных уехать за границу)

|

Варианты ответа |

2020 |

2021 |

2024 |

|

В течение ближайшего года-двух |

11 |

9 |

12 |

|

В течение трех-пяти ближайших лет |

19 |

17 |

17 |

|

В течение шести-девяти ближайших лет |

11 |

9 |

0 |

|

Через десятилетие или позже |

10 |

7 |

5 |

|

Думал об этом, но не знаю, когда |

6 |

14 |

21 |

|

Нет, еще не думал об этом |

43 |

44 |

45 |

Источник: ВЦИОМ.

Немногие респонденты, намеренные эмигрировать, указали различные причины переезда в другие страны. Главные причины сводятся к низкому уровню жизни в стране (37%), что объясняется низким уровнем зарплат и пенсий, высокими ценами, тяжелым экономическим положением страны, а также неприятием внутренней политики России (35%), что выражается в принимаемых законах и работе правительства. В числе иных причин некоторые респонденты отметили неподходящий климат в стране (11%), лучшее образование за рубежом (10%), желание устроить обеспеченную и спокойную жизнь (10%), отсутствие стабильности в стране (9%), проведение СВО и воз- можность мобилизации в армию (9%), лучшая социальная политика в других странах (7%), отсутствие свобод и боязнь репрессий в своей стране (5%), осуждение внешней политики страны и введение санкций (4%), плохая медицина в стране (4%), работа за границей (4%), принятие культуры других стран (4%), наличие возможностей самореализации за рубежом. При этом некоторые затруднились назвать причины своих эмиграционных настроений (7%).

Между тем в общественном восприятии эмиграция из страны выглядит более масштабным явлением, причем динамика восприятия во многом обусловлена как происходящими событиями, так и информационным ажиотажем. В 2020 г. во время пандемии коронавируса более четверти (29%) российских граждан отмечали увеличение эмиграционного потока. Уже в 2021 г. около трети (33%) граждан отмечали рост эмиграции. Однако пикового значения масштаб эмиграции достиг в конце 2022 г., что связано не столько с началом СВО, сколько с объявлением о частичной мобилизации, подстегнувшей «бегство испуганных граждан» из страны. Однако уже к началу 2024 г. «эмиграционный ажиотаж» ушел из повестки дня и поля общественного внимания, более значительная доля (25%) граждан стала отмечать снижение уровня эмиграции, доля граждан с противоположным мнением существенно уменьшилась (22%), достигнув минимальных показателей за время проведения социологического мониторинга1.

Таблица 2

Восприятие российскими гражданами динамики эмиграции в период 2020–2024 гг. (распределение ответов на вопрос: «Как, по-Вашему, за последние полгода людей, уезжающих из России в другие страны на постоянное место жительства, стало больше, меньше или их число в целом не изменилось?», один ответ, % респондентов)

|

Варианты ответа |

август 2020 г. |

июль 2021 г. |

сентябрь 2022 г. |

январь 2023 г. |

сентябрь 2023 г. |

март 2024 г. |

|

Стало больше |

29 |

33 |

35 |

53 |

33 |

22 |

|

Стало меньше |

18 |

15 |

15 |

7 |

15 |

25 |

|

Δ |

–11 |

–18 |

–20 |

–46 |

–18 |

+3 |

|

Не изменилось |

25 |

25 |

25 |

22 |

33 |

24 |

|

Затрудняюсь ответить |

28 |

27 |

25 |

18 |

19 |

29 |

Источник: ВЦИОМ.

За анализируемый период среди российских граждан значительно усилилась установка на жизнь в своей стране, причем за это время произошел своего рода переворот в общественном сознании. Если в 2021 г. преобладала установка на жизнь в той в стране, где лучше условия, то в 2024 г. стала абсолютно доминировать установка на жизнь в той стране, где человек родился и учился. Очевидно, что в условиях международной напряженности, враждебной политики коллективного Запада стала происходить консолидация российских граждан «вокруг флага», что отразилось на процессах формирования национально-государственной идентичности и усиления патриотических настроений.

Динамика представленных данных ВЦИОМа по эмиграционным настро ениям рос сийских граждан подтверждаются результатами исследований

Таблица 3

Динамика общественных установок на жизнь в своей стране и жизнь в лучших условиях (распределение ответов на вопрос: «Какое из следующих суждений об эмиграции в большей степени соответствует Вашей точке зрения?», один ответ, в % от всех опрошенных)

|

Варианты ответа |

июль 2021 г. |

сентябрь 2022 г. |

январь 2023 г. |

сентябрь 2023 г. |

март 2024 г. |

|

Надо жить в той стране, где ты вырос и получил образование |

42 |

61 |

60 |

58 |

64 |

|

Надо жить в той стране, где тебе будет хорошо |

51 |

34 |

33 |

38 |

30 |

|

Δ |

–9 |

+27 |

+27 |

+20 |

+34 |

|

Затрудняюсь ответить |

7 |

5 |

7 |

4 |

6 |

Источник: ВЦИОМ.

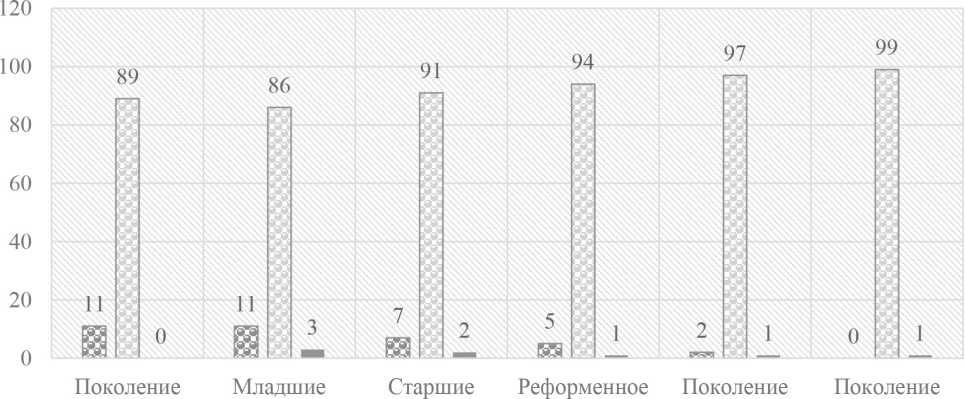

других социологических служб. Согласно данным Левада-Центра, в 2021 г. желание уехать из России на ПМЖ в другие страны выражали менее четверти граждан (22%), тогда как не намерено было переезжать абсолютное большинство (77%). В феврале 2022 г. по мере нарастания международной напряженности намерение переехать за границу выразила несколько меньшая часть граждан (19% против 79%), но уже через месяц после начала СВО на Украине этот показатель снизился почти в 2 раза (до 10% против 89%). В 2023 г. соотношение между желающими и не желающими менять местожительство оказалось устойчивым (11% против 88%). В 2024 г. подавляющее большинство россиян (90%) не выражали желание эмигрировать на постоянное место жительства за границу. Лишь 9% респондентов заявили о готовности к смене места жительства, что свидетельствует о значительном снижении данного показателя по сравнению с периодом до начала специальной военной операции (СВО) и обострения геополитической напряженности в отношениях с западными странами.

Основными мотивами эмиграции респонденты называли стремление обеспечить своим детям более достойное будущее, неудовлетворенность политической и экономической ситуацией в России, а также интерес к изучению и освоению иной культурной среды. Наиболее популярными направлениями возможной эмиграции являлись США, страны ЕС и Турция. Согласно результатам исследования, каждый шестой респондент имел среди своих близких и знакомых лиц, которые в течение последних двух-трех лет эмигрировали на постоянное место жительства за границу. Среди граждан, выражающих оппозиционные настроения, доля таких лиц значительно выше1. По данным Левада-Центра, в 2025 г. были отмечены минимальные значения за 35 лет социологического мониторинга желающих покинуть страну. С максимальных значений 2021 г. доля намеревающихся уехать на ПМЖ уменьшилась более чем 2 раза (до 9%), а доля намеренных жить в своей стране достигла максимального уровня (90%)2.

Рисунок 3. Сравнительные показатели эмиграционных настроений по данным ВЦИОМа и Левада-Центра

По данным Gallup World Poll , доля россиян, желающих навсегда покинуть страну, сократилась с 20% в 2021 г. до 12% к концу 2022 г. Это снижение стало особенно резким после начала Россией СВО на Украине, несмотря на обострение международной изоляции, мобилизацию, ухудшение экономической ситуации. После 24 февраля 2022 г. желание покинуть РФ снизилось примерно на 40%. Аналогичное снижение миграционных стремлений наблюдалось после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г., что указывает на повторяющийся паттерн поведения граждан в кризисные периоды1.

Обсуждение . Эмиграция представляет собой важный индикатор, отражающий глубокие и зачастую скрытые процессы развития общества. В спорной культурно-исторической трактовке, продвигающей либеральную систему ценностей, эмиграционные процессы в России характеризуются противоречивостью и внутренней конфликтностью, в рамках которой государственная власть и граждане противостоят друг другу, стремясь к противоположным целям. Постсоветская эмиграция унаследовала эту конфликтность, выраженную в противостоянии между государственной политикой, направленной на контроль над миграцией населения, и стремлением индивидов самостоятельно определять место своего проживания, трудоустройства и реализации личных жизненных стратегий. Эмиграция рассматривается как попытка утверждения оптимизма и интенсификации деятельности свободных индивидов в противовес пессимистическим и экстенсивным формам деятельности, навязываемым государством. Унаследованная конфликтная природа эмиграции обусловливает ее сохраняющуюся двойственность. При этом отсутствие исторически сложившихся традиций позитивного восприятия эмиграции как со стороны народа, так и со стороны власти в России интерпретируется как проявление влияния традиционалистских и изоляционистских тенденций [Ахиезер 1999].

В исследованиях эмиграция преимущественно рассматривается как рациональный отклик на ухудшение условий жизни, политические репрессии или угрозу безопасности. Классические модели эмиграции предполагают, что экономические трудности, политические репрессии и насилие – ключевые факторы, побуждающие к эмиграции [Carling, Schewel 2018]. Однако ситуация, возникшая в России после начала полномасштабной войны на Украине, бросает вызов классической push-pull парадигме эмиграции. С момента начала Россией СВО на Украине в феврале 2022 г. международные и российские прозападные эксперты предсказывали массовую волну эмиграции из России. Их предположения основывались на измышлениях о том, что военные действия приведут к усилению репрессивной политики внутри страны, экономические санкции и международная изоляция подтолкнут миллионы к поиску безопасности и свободы за границей. Однако, как показывают исследования, картина оказалась противоположной: эмиграционные намерения граждан России не только не усилились, но и существенно снизились. Эмиграционные настроения за последние 5 лет (2020–2025 гг.) претерпели радикальные изменения – от пиковых значений до исторических минимумов.

В снижении эмиграционных намерений российских граждан просматривается действие социальных механизмов «сплочения вокруг флага» и внутренней мобилизации [Mueller 1973]. Враждебные проявления со стороны коллективного Запада сформировали у граждан представление о России как «осажденной крепости». Этом привело к росту поддержки власти и патриотических настроений на фоне внешнего конфликта. После начала СВО рейтинги доверия к президенту РФ В.В. Путину выросли, а оценки удовлетворенности жизнью и оптимизм в отношении будущего также продемонстрировали положительную динамику. Эти показатели обратно пропорциональны желанию эмигрировать. Подобные тенденции указывают на действующий механизм идеологического перераспределения легитимности и переоценки ценности гражданства.

Результаты исследования заставляют пересмотреть традиционные представления о мотивах эмиграции. Военный конфликт и экономическая неопределенность, вопреки предположениям, не всегда ведут к росту миграционных настроений. Миграционные намерения являются не столько реакцией на внешние шоки, сколько функцией идеологической мобилизации, доступности эмиграционных каналов и переопределения легитимности государства в условиях войны. Патриотизм граждан, реальность «военного консенсуса», политическая мобилизация внутри страны и страх перед неизвестностью за границей оказываются даже более мощными сдерживающими факторами.

Заключение. Эмиграционные настроения российских граждан в 2020– 2025 гг. претерпели существенную трансформацию, демонстрируя отход от классической парадигмы push-pull в сторону идеологически и символически мотивированной установки на оседлость. Социологические данные свидетельствуют о значительном снижении доли граждан, рассматривающих возможность переезда на постоянное место жительства за границу, несмотря на внешнеполитическое давление, экономические ограничения и мобилизационные процессы. Парадоксальность ситуации заключается в том, что именно в период повышенной геополитической нестабильности сформировался устойчивый общественный консенсус в пользу жизни в собственной стране. Этот феномен объясняется действием комплекса факторов – усилением национальной идентичности, патриотической мобилизацией, символической легитимацией государства и эффектом «осажденной крепости». Таким образом, исследование подчеркивает необходимость пересмотра универса- листских миграционных моделей в контексте государств с высокой степенью идеологической консолидации и специфической внутренней легитимацией власти.