Динамика эндогенной интоксикации при комплексном лечении флегмон челюстно-лицевой области осложненных сепсисом

Автор: Балин В.Н., Каршиев Х.К.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование указывает на прямую взаимосвязь между клинически выявляемой степенью эндогенной интоксикации у больных с распространенными флегмонами челюстно-лицевой области и нарушением свойств циркулирующих эритроцитов и увеличением содержания среднемолекулярных пептидов.Результаты исследования показали высокую эффективность комплексного интенсивного лечения в сочетании с орошением раны раствором гипохлорита натрия и внутрисосудистого лазерного облучения крови. При этом отмечалось раннее очищение ран и снижение биохимических показателей эндогенной интоксикации.

Флегмона, эндогенная интоксикация, челюстнолицевая область

Короткий адрес: https://sciup.org/140188703

IDR: 140188703 | УДК: 616.716.1/.4-002.36:616.94

Текст научной статьи Динамика эндогенной интоксикации при комплексном лечении флегмон челюстно-лицевой области осложненных сепсисом

Большинство исследователей сходятся во мнении. что в клинической практике участились случаи флегмон, охватывающих клеточные пространства сразу нескольких анатомических областей головы и шеи и трудно поддающихся общепринятым лечебным мероприятиям. Возросла частота грозных осложнений-контактных медиастинитов, сепсиса, абсцессов головного мозга и др. [4, 5, 7].

Обследовано 36 больных с флегмонами челюстно-лицевой области, осложненных сепсисом. Все больные после предоперационной подготовки были оперированы в экстренном порядке: вскрытие гнойных очагов с удалением причинных зубов, санация и дренирование гнойных полостей. В послеоперационом периоде все больные получали комплексную интенсивную терапию. В зависимости от проводимой терапии больных разделили на две подгруппы.

В 1-ю подгруппу клинических наблюдений нами были включены 17 больных с распространенными флегмонами челюстно-лицевой области, осложненными клинически и лабораторно подтвержденным сепсисом. В этой подгруппе общее состояние всех 17 больных при поступлении в стационар расценивалось как «тяжелое». Температура тела колебалась от 39,2 до 40° С, пульс – от 110 до 120 ударов в минуту. Артериальное давление колебалось от 100/60 до 95/60 мм рт. ст. После эвакуации гноя с дренированием раны и наложением асептической повязки в комплекс интенсивных лечебных мероприятий у пациентов этой подгруппы включали одноразовое орошение раны свежеприготовленным раствором гипохлорита натрия.

У 19 больных второй подгруппы в многокомпонентную терапию включали ВЛОК в сочетании с местным орошением раны раствором гипохлорита натрия. У 2 больных процесс занимал два и у 17 – три клетчаточных пространства челюстно-лицевой области. В день поступления у всех больных данной подгруппы общее состояние расценивалось как «тяжелое». Температура тела колебалась от 39,4 до 40° С, пульс – до 115–130 ударов в минуту. У 3 больных отмечалось снижение артериального давления от 100/60 до 95/60 мм рт. ст. Гипохлорит натрия получали с аппаратом Эсперо-1.

Для внутрисосудистого лазерного облучения крови (ВЛОК) применялся модифицированный аппарат ЛТМ-01 и моносветовод с выходной мощностью 15 мВТ.

Сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) (фотометрический метод Тагайбаева-Кургузкин, 1987).

Среднемолекулярных пептидов(СМП) по методу Габриэлян и соавт. 1981.

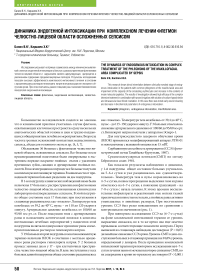

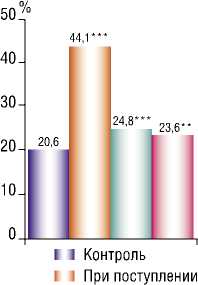

Как показали результаты наблюдения в динамике, у 1-й подгруппы общее состояние больных улучшалось на 5–6-е сутки и уже расценивалось как «удовлетворительное». Температура тела и пульс нормализовались на 4–5-е сутки, полное прекращение выделения гноя из раны отмечалось на 6–7-е сутки, а появление грануляций – на 7–8-е сутки с начала лечения. К этому времени воспалительные инфильтраты и реактивный отек мягких тканей практически полностью исчезали, а гнойные раны активно уменьшались в линейных размерах. При поступлении уровень ССЭ был резко повышенным по сравнению с контрольными значениями (рис. 1).

При повторном исследовании ССЭ на (6–7-е сутки) на фоне комплексной интенсивной терапии ее уровень выраженно снижался, но в то же время она еще заметно превышала соответствующие показатели контроля. Перед выпиской из стационара наблюдали достоверное (Р < 0,05) дальнейшее снижение ССЭ крови. Уровень СМП в день поступления больных в стационар превышал на 94,8% уровень, определяемый у доноров. После проведения комплексной интенсивной терапии при повторном исследовании на 6–7-е сутки лечения нами отмечены некоторое снижение СМП, но их содержание в крови по-прежнему достоверно (Р < 0,001)

Рис. 1. Результаты изучения динамики сорбционной способности эритроцитов и содержания молекул средней массы при интенсивной терапии + NaClO3 больных с флегмонами ЧЛО с осложненным течением

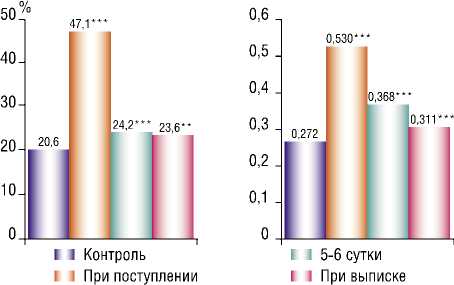

Рис. 2. Результаты изучения динамики сорбционной способности эритроцитов и содержания молекул средней массы при интенсивной терапии + ВЛОК + NaClO3 больных с флегмонами ЧЛО с осложненным течением

I I При выписке

превышало исходный, определенный у пациентов при поступлении в стационар. Перед выпиской из стационара концентрация СМП еще более снижалась по сравнению с предыдущим сроком исследования, но она оставалась еще слегка повышенной, по сравнению с контрольными показателями. Продолжительность стационарного лечения больных этой подгруппы составила в среднем 15,9 ± 1,6 койко-дней.

По ходу проведения комплексных медикаментозных интенсивных лечебных мероприятий общее состояние больных 2-й подгруппы улучшилось на 3–4 сутки, температура и пульс нормализовались на 4–5 сутки наблюдения. Очищение ран от гнойно-некротических масс отмечалось чаще всего уже на 4–5 сутки после начала лечения. Появление роста свежих грануляций происходило на 6–7-е сутки лечения. В процессе лечения были зарегистрированы процессы интенсивного рассасывания воспалительных инфильтратов, активация регенерации и более быстрое уменьшение линейных размеров ран по сравнению с группой пациентов, получавших исключительно комплексную интенсивную терапию и сочетавшуюся с местной обработкой ран раствором гипохлорита натрия. Как видно на рисунке 2, при поступлении регистрировалась повышение уровня ССЭ по отношению к контрольному показателю на 104,8%. По ходу реализации комплекса лечебных мероприятий при повторном исследовании на 6–7-е сутки с начала лечения отмечалось заметное снижение уровня сорбционной способности эритроцитов, но она еще оставалась выше значения, определенного нами для доноров. Перед выпиской из стационара изученный нами показатель ССЭ снижался еще больше, но он все же не достигал «нормальных значений». Исследование концентрации СМП в крови больных в день поступления показало ее повышение на 80,1% по сравнению с данными контрольных лиц. После проведения комплекса лечебных мероприятий с включением в него ВЛОК и местного орошения ран раствором гипохлорита натрия лабораторными исследованиями было установлено выраженное снижение концентрации СМП, содержание которых лишь незначительно отличалось от значений у доноров. На завершающем этапе комплексного лечения на 9–10-е сутки имело место дальнейшее снижение их концентрации, которое к этому времени по-прежнему только незначительно отличалось от значения физиологической «нормы». Срок стационарного лечения больных этой группы в среднем составил 13,2 ± 1,1 койко-дня.

Таким образом, включение в комплекс лечебных мероприятий местного орошения раствором гипохлорита натрия не оказывает существенного положительного влияния на уровень эндогенной интоксикации, а включение ВЛОК и местного орошения раны при комплексном интенсивном лечении распространенных флегмон челюстно-лицевой области, осложненных сепсисом, оказывало эффективное положительное влияние на клинические и биохимические показатели эндотоксемии.

Список литературы Динамика эндогенной интоксикации при комплексном лечении флегмон челюстно-лицевой области осложненных сепсисом

- Абелевич А.И. Хирургический сепсис:метод.рекомендации.-Нижний Новгород. 2007. -30 с.

- Агапов В.С., Емельянова Н.В., Шапкова Т.П. Анестезиология.реанимация и интенсивная терапия.Учебное пособие. -М. 2005. -256 с.

- Амхадова М.А., Шалабаев О.Д. Предоперационная подготоака больных с тяжелым течением одонтогенных флегмон.Российская стоматология. -2011. -№1. -С. 35-36.

- Бажанов Н.Н., Козлов В.А., Робустова Т.Г. Профилактика осложненных форм одонтогенных воспалительных заболеваний..Стоматология. -1997. -№2. -С. 15-20.

- Батырбекова Ф.Р. Использование низкачастотного ультразвука для обработки ран гипохлоритом натрия в комплексном лечении флегмон челюстно-лицевой области: Автореф.дис.к.м.н. -М. 1999. -23 с.

- Белоцкий С.М. Воспаление.Мобилизация клеток и клинические эффекты. -М. БИН0М.2008. -240 с.

- Богатов В.В., Бурова Н.М. Использование данных об ожидаемой продолжительности лечения и результатов оценки степени тяжести заболевания для подбора рациональной терапии у пациентов с острыми воспалительными процессами челюстно-лицевой области.Стоматология. -Т. 42. -№2. -С. 33-35.

- Бродский С.Е. Профилактика воспалительных осложнений в стоматологии с помощью фторхинолонов:Автореф.дис.к.м.н. -М. 2008. -23 с.

- Воинов В.А. Тактика эфферентной терапии при сепсисе.Вест.хирургии им.И.И. челюстно-лицевой области. Вест.хирургии И.И. Грекова. -2013. -Т. 172. №2. -С. 74-77.

- Курбанов Ш.Ш. Прогностическое исследование тканевой жидкости при острых воспалительных заболеваниях Актуальные проблемы современной стоматологии. -Бухара. 1997. -С. 65-67.

- Левенец А.А., Маругина Т.А., Поляков А.В. Дезинтоксикационная терапия в комплексном лечении одонтогенных флегмон. Челюстно-лицевая хирургия. -1995. -№1-2. -С. 25-29.