Динамика лечения пациентов с остеохондрозом и грыжей межпозвонковых дисков запатентованным способом Косса

Автор: Косс В.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 2 (60), 2018 года.

Бесплатный доступ

Лечение грыжи по способу доктора Косса используется в тех случаях, когда обычные физиотерапевтические упражнения уже опоз- дали и поэтому неэффективны и операция неминуема. Это случается в последствии разрыва фиброзного кольца, когда самовосстановление нереально.После классической хирургической операции грыжа диска формируется в соседних позвоночных сегментах, где ранее были протрузии дисков. Истинным рецидивом после удаления межпозвоночной грыжи диска считается повторное появление грыжи на том же уровне, что наблюдает- ся более 80% случаев от общего числа операций. Причиной рецидивов грыжи является невозможность полного удаления всего поражённого диска. Продолжающаяся нагрузка на резецированный диск ведёт к дегенерации оставшихся не удалённых частей диска и повторному более значительному выпадению пульпозного ядра в спинномозговой канал. Скажем, если межпозвонковая грыжа до оперативного вмешательства на поясничном уровне была размером 8-9 мм, то рецидив грыжи за счёт послеоперационного дефекта фиброзного кольца будет более внуши- тельных размеров и чаще всего с образованием секвестрированной грыжи.Иными словами возможный рецидив может быть только по причине хирургического вмешательства, но если рассматривать лечение способом доктора Косса, когда все манипуляции заключаются только в малоинвазивном лечении, риск «истинного рецидива» крайне маловероятен.

Инъекционная терапия, способ косса, лечение межпозвонковой грыжи, компрессия нервных корешков, имплантант

Короткий адрес: https://sciup.org/142215965

IDR: 142215965 | УДК: 664 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2018.2.57-61

Текст научной статьи Динамика лечения пациентов с остеохондрозом и грыжей межпозвонковых дисков запатентованным способом Косса

Актуальность

Задачей изобретения считается устранение обозначенных недочетов классического способа и создание метода лечения межпозвонковых грыж, альтернативного хирургическому и инвазивному вмешательству [3]. Технический итог содержится в значительном ускорении излечения и уменьшении болевых чувств во время проведения лечения, также в понижении вероятности рецидива при безоперативном лечении межпозвонковой грыжи [1].

Намеченная задача решается, а результат технического исследования (патент РФ № 2493889) [8-12] достигается методом исцеления межпозвонковой грыжи поясничного и шейного отделов позвоночника, с совместным использованием инъекционной рассасывающей терапии активными веществами, владеющими ферментативными качествами, и обладающими общим действием неизменного магнитного поля от 10 мТл до 200 мТл и импульсного оптического исследования небольшой силы от 0.1 Вт до 2 Вт в видимом и ближнем

ИК-диапазоне с протяженностью волны от 380 нм до 780 нм, и различается способами воздействия [2].

Для диагностики и лечения была выбрана группа пациентов в количестве 45 человек с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника и признаками компрессии спинномозговых корешков или элементов конского хвоста. Пациентам исходно и по окончании лечения выполнялись следующие инструментальные исследования: электронейромиография / ЭНМГ/, магнитно-резонансная томография /МРТ/, магнитно-резонансная /МР/ ангиография сосудов малого таза и позвоночника, доплерография [16].

Для оценки состояния корешков спинного мозга проводили стимуляционную и игольчатую электронейромиографию (ЭМГ). При необходимости исследование дополняли сегментарной магнитной стимуляцией. В зависимости от клинической задачи изучали состояние шейного, или пояснично-крестцового отделов спинного мозга. Все исследования проводили с обеих сторон [4]. Критерием поражения корешка при стимуляционной ЭМГ было снижение амплитуды М-ответа (для каждого исследованного нерва существуют свои критерии нормы) и изменение (выпадение, демиелинизация, аксонопатия) F-волны [7-10]. Признаки патологии при игольчатой – перестройка ПДЕ по нейрогенному типу, что проявлялось повышением амплитуды регистрируемого ответа.

Результаты исследования

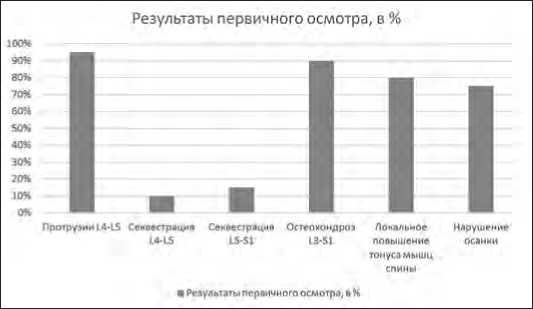

Исходно больные предъявляли жалобы на болевой синдром в месте дисковой патологии или около него в 100 % случаев, иррадиацию боли в ипси- или контрлатеральную конечность в 45 % случаев, жалобы на парестезии, гипоэсте-зию в 15 % случаев. При клиническом осмотре наблюдались следующие симптомы: у 80 % больных локальное повышение тонуса мышц спины, у 75 % больных нарушение осанки, выражающееся в искривлении позвоночника во фронтальной плоскости, выпряление поясничного или шейного лордозов, гиперлордоз поясничного отдела, кифоз грудного отдела. У 90 % больных локальная болезненность при пальпации в точках Валле. При анализе данных МРТ-грамм преобладающими симптомами были следующие: остеохондроз L3-S1, спондилоартроз пояснично-кресцового отдела позвоночника. Грыжи диска L4 (в 70 % случаев), L5 (в 90 % случаев), с дефрмацией дурального мешка и стенозированием межпозвонковых отверстий. Стадия грыжи - частичный пролапс. Протрузии L4-L5 в 95% случаев. Секвестрация (экструзия) L4-L5 диска (в 10 % вслучаев), в L5-S1 (в 15 % случаев).

В целом, в группе обследованных, после проведения курса лечения при проведении электронейромиографии наблюдалось уменьшение выраженности спонтанной активности и нейрогенной перестройки ПДЕ при достаточно длительном сохранении сниженной амплитуды ответов. Так из 8 пациентов с грыжей на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника выраженность этих признаков в области пояснично-крестцового утолщения спинного мозга уменьшились у 6 человек, что составило 75% случаев. Полученные данные говорят об уменьшении компрессионного эффекта, создававшегося секвестрированной грыжей, уменьшении отека в области нервной ткани, улучшении микроциркуляции в этой области. Что подтверждается МР исследованиями.

Рис. 1. Результаты первичного осмотра пациентов

Признаком патологических изменений при сегментарной ТМС было увеличение корешковой задержки (не более 2,5 для верхних конечностей и 3,5-4 для нижних). Поврежденный корешок локализовали исходя из оценки близлежащих сегментов. Для этого использовали следующий алгоритм (Wilbourn A.J., Aminoff M.J., 1998):

-

1. Исследование двух мышц, которые иннервируются «пораженным корешком», но разными нервами.

-

2. Исследование мышцы, иннервируемой вышележащим корешком.

-

3. Исследование мышцы, иннервируемой нижележащим корешком.

-

4. Исследование мышцы, симметричной наиболее пораженной мышце.

В нашем случае большинство (70%) пациентов были с поражением корешка L5. Приведем практический пример оценки локализации изменений на этом уровне.

-

1. Исследование m. Tibialis anterior (L4-L5) – n. Peroneus profundus – нейрогенное поражение.

-

2. Исследование m. Extensor digitorum brevis (L5-S1) – n. Peroneus profundus – нейрогенное поражение.

-

3. Исследование m. Vastus lateralis (L3-L4) – n. Femoralis – нет поражения.

-

4. Исследование m. Gastrocnemius (S1-S2) – n. Tibialis – нет поражения.

Признаками аксонального поражения по данным стимуляционной ЭМГ является: снижение амплитуды М-ответа пораженной мышцы. При этом с других мышц, которые иннервируются тем же нервом, амплитуда М-ответа сохраняется в пределах нормальных значений, а скорость проведения по нерву не снижается. Проведения по сенсорному нерву может оставаться в пределах нормальных значений.

Скорость проведения по двигательным корешкам спинного мозга оценивают с помощью сегментарной магнитной стимуляции, вычисляя время корешковой задержки. Увели- чение этого показателя свидетельствует о демиелинизирующем процессе в корешке.

Для удобства быстрой оценки уровня корешкового поражения мы использовали таблицу перекрестной иннервации (таб. 1 и таб. 2)

Таблица.1

Иннервация мышц верхних конечностей

|

Мышца |

Нерв |

С3 |

С4 |

С5 |

С6 |

С7 |

С8 |

Th1 |

|

Trapezius |

Accesorius |

++ |

++ |

|||||

|

Rhomboideus min |

Dorsal scapular |

++ |

||||||

|

Deltoideus |

Axillaris |

++ |

+ |

|||||

|

Biceps brachii |

Musculocutaneus |

++ |

++ |

|||||

|

Brachioradialis |

Radialis |

+ |

++ |

|||||

|

Triceps brachii |

Radialis |

+ |

++ |

+ |

||||

|

Extensor digitorum communis |

Radialis |

++ |

+ |

|||||

|

Flexor carpi radialis |

Medianus |

++ |

++ |

|||||

|

Flexor digitorum superficialis |

Medianus |

++ |

++ |

+ |

||||

|

Flexor digitorum profundus |

Medianus, Ulnaris |

++ |

++ |

|||||

|

Abductor pollicis brevis |

Medianus |

++ |

++ |

+ |

||||

|

Interosseus dorsalis I |

Ulnaris |

++ |

++ |

Таблица 2

Иннервация мышц нижних конечностей.

|

Мышца |

Нерв |

L2 |

L3 |

L4 |

L5 |

S1 |

S2 |

|

Adductor femoris longus |

Obturatorius |

++ |

++ |

+ |

|||

|

Rectus femoris |

Femoralis |

++ |

++ |

||||

|

Vastus lateralis |

Femoralis |

++ |

++ |

||||

|

Vastus medialis |

Femoralis |

++ |

++ |

||||

|

Tibialis anterior |

Peroneus profundus |

++ |

++ |

||||

|

Peroneus longus |

Peroneus superficialis |

++ |

++ |

||||

|

Extensor halluces longus |

Peroneus profundus |

++ |

+ |

||||

|

Extensor digitorum brevis |

Peroneus profundus |

++ |

++ |

||||

|

Biceps femoris c. brevis |

Peroneus communis |

+ |

++ |

+ |

|||

|

Biceps femoris c. longus |

Tibialis |

+ |

++ |

+ |

|||

|

Abductor halluces |

Tibialis |

+ |

++ |

+ |

|||

|

Gastrocnemius |

Tibialis |

++ |

++ |

||||

|

Abductor digiti minimi |

Tibialis |

++ |

++ |

Достоинством комплексного исследования, включающего стимуляционную, игольчатую миографию и сегментарную магнитную стимуляцию является его способность оценивать функциональное состояние спинномозговых корешков, которое может не совпадать с данными МРТ, отражающего исключительно анатомическую картину. При диссоциации клинической симптоматики и данных нейровизуалиции только миография позволяет выбрать правильную лечебную тактику, избежав оперативного лечения.

В качестве одного из этапов лечения использовалось инъекционная рассасывающая терапия.

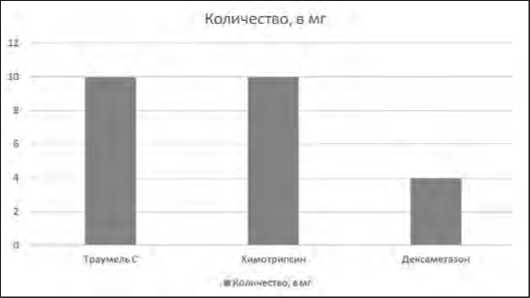

При острой боли мы вводим 7-10 раз перидурально по два раза в неделю следующую смесь: траумель С 10 мл, химотрипсина – 10 мг, дексаметазона – 4 мг. Химотрипсин, который через раз чередовался с 64 УЕ лидазы, вводился с целью рассасывания эпидуральных спаек и фрагментов грыжи диска. Если после введения 10-15 мл ощущается значительное сопротивление дальнейшему введению жидкости, следует заподозрить отек эпидуральной клетчатки и не увеличивать количество раствора, сохраняя, однако, достаточную дозу гидрокортизона – до 75 мг.

Рис. 2. Дозирование и формула раствора при острой боли

Лидаза при спаечных процессах вводится в позвоночный канал перидурально, т.е. через межостистые промежутки. Пункция перидурального пространства производится медленно на уровне рубцового процесса или пораженного сегмента. Благодаря медленному введению фермента достигается некоторая инфильтрация рубцово измененной эпидуральной клетчатки на уровне эпидурита. Для введения иглы в эпидуральное пространство через крестцовое отверстие мы рекомендуем коленнолоктевое положение больного. Следуя пальцем по гребню крестца вниз, доходят до ощутимого углубления, которое соответствует крестцовому отверстию. По краям отверстия прощупывают бугорки.

Иглу длиной 7-8 см вкалывают у верхнего края сакрального отверстия под углом 18-20° к оси позвоночника. Когда игла попадает в канал, о чем можно судить по исчезновению сопротивления, ее опускают до горизонтальной линии и осторожно проталкивают дальше, но не более 5-6 см, т.к. на расстоянии 7 см начинается уже дуральный мешок. Прежде чем производить вливание, проверяют, не попала ли игла в вену или дуральный мешок (вынимают мандрен); если этого не случилось, на иглу насаживают шприц с вводимой жидкостью и впрыскивают последнюю под легким давлением.

Процедура может быть почти безболезненной, если соблюдать два условия:

-

1) пользуясь тонкой иглой, предварительно анестезировать кожу и фиброзную пленку сакрального отверстия;

-

2) вводить анестезирующий раствор прерывисто по 2-3 мл. Как только при этом всякий раз больной сообщает о появлении ощущения распирания, на 40-60 с прерывать введение раствора. Процедуру, в зависимости от лечебного эффекта, можно повторять несколько раз с перерывами в 2-4 дня.

Специальных противопоказаний, не считая непереносимости вводимых лекарств, к данному виду лечения нет. Предостерегающие указания можно найти лишь в работе J.Young (1945): сакроспинальные инъекции якобы предрас- полагают к образованию грыжи диска. Показания же определяются сущностью процедуры: воздействием на корешки, анестезией, отбуханием и, в особенности, блокированием рецепторов пораженных позвоночных сегментов.

Кроме того, вводимый раствор, если он поднимается достаточно высоко, проникает через межпозвонковые отверстия в забрюшинное пространство, омывая соединительные ветви и пограничный ствол.

В случаях локальной болезненности и других данных в пользу расположения секвестра грыжи диска или других перидуральных источников ирритации в области первого крестцового отверстия мы в этом месте и проводим периду-ральную блокаду. Это место у большинства пациентов легко прощупывается (да и определяется на рентгенограмме) в 2,5 см кнаружи и ниже межостистого промежутка L5-S1.

В поисках путей устранения компрессии корешков было обращено внимание на способность протеолитического фермента «растворять» хрящевую ткань межпозвонкового диска. В нашей работе использовалось ввеедение химотрипсина.

Этим ферментом давно пользовались для отторжения струпов, разжижения слизи, мокроты, для удаления угрей, при лечении экземы. Он, кроме того, оказывает ингибирующее действие на свертывающую систему крови, повышая антитромбиновую активность и мобилизуя эндогенный гепарин. Одно из главных свойств химотрипсина заключается в его избирательном «переваривании» белковых структур хряща.

После 3-х эпидуруальных инъекций химотрипсина на проекцию грыжи диска устанавливалась разработанная терапевтическая технология сочетанного воздействия постоянным магнитным полем и импульсным оптическим излучением малой мощности в видимом и ближнем ИК-диапазоне, «Импульсная магнито-оптическая стимуляция по методу доктора Косса В.В» (Шифр «ИМОС-Косс»). Репаративные возможности плотной соединительной ткани диска – низкие.

Однако в рыхлой соединительной ткани внутреннего слоя фиброзного кольца – в пульпозном комплексе, особенно в очагах микротравматизации, имеется источник активной пролиферации с развитием хондроцитов аваскулярных тканей.

Происходит репарация и волокон гиалинового хряща, о чем писал еще Н.И.Бут (1959). Это осуществляется путём воздействия через кожу тела на позвоночно-двигательный сегмент сочетанием постоянных магнитных полей и некогерентного импульсного светового излучения видимого диапазона, с интенсивностью, не превышающей гигиенических норм, с помощью специально разработанной для этого компактной аппаратуры. Принцип действия технологии ИМОС-Косс основывается на фотобиологической реакции, которая проходит в два этапа: на первом, фотофизическом, этапе поглощаемый молекулами свет переводит их в электронновозбуждённое состояние, которое возбуждённые молекулы затем реализуют через свою активность фотохимическим путём с образованием в результате сложных процессов стабильного фотопродукта.

Этот продукт, активно включаясь в метаболизм хрящевой ткани, на втором, завершающем, этапе приводит к конечному фотобиологическому эффекту [6], [7]. Всего на курс 15 процедур – 2 раза в год.

Список литературы Динамика лечения пациентов с остеохондрозом и грыжей межпозвонковых дисков запатентованным способом Косса

- Азимова Ю.Э., Табеев Г.Р. Применение геля Нурофен в неврологической практике//Русский медицинский журнал. 2005. Т. 13. № 26. С. 1767-1770.

- Алексеев В.В. Острые пояснично-крестцовые боли: возможности терапии нестероидными противовоспалительными препаратами//Справочник поликлинического врача. 2009. №7. С. 55-61.

- Белова А.Н.Нейрореабилитация:руководстводляврачей.М:Антидор. 2002. 2-е изд., перераб. и доп. 736 с.

- Борзунов А.А., Древаль О.Н. Послеоперационные рецидивирующие болевые синдромы у Больных с грыжами межпозвонковых дисков на поясничном уровне//Боль. 2006. № 2 (11). С. 11-15.

- Гурак С.В., Парфенов В.А., Борисов К.Н. Мидокалм в комплексной терапии острой поясничной боли//Боль. 2006. №3. С. 27-30.

- Давыдов О.С., Данилов А.Б. Принципы и алгоритмы лечения нейропатической боли//Рус. мед. журн. 2008. Т. 16. Спец. вып: Болевой синдром. С. 11-17.

- Дубровина Т.В. Возможности применения сирдалуда в терапии воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника//Рус. мед. журн. 2005. №8. С. 814-817

- Егоров И.В., Цурко В.В. Рациональные подходы к современной терапии острого и хронического болевых синдромов: роль и место нестероидных 119 противоспатительных средств//Фарматека. 2008. № 15. С. 54-58.

- Епифанов В.А., Епифанов А.В. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника. М.: МЕД пресс-информ. 2008. 384с.

- Левин О.С. Применение хондропротектора алфлутопа в лечении вертеброгенной люмбоишиалгии. Тезисы Конгресса ревматологов России 20-23 мая 2003 г. Саратов//Научно-практическая ревматология. 2003. приложение к № 2. С. 61

- Лобзин С.В., Гориславец В.А. Мануальная терапия в вертебро-неврологии. Учеб.-метод. пособие. СПб.: ООО «Амфора». 2006. 96 с.

- Петрунько И.Л. Заболеваемость, инвалидность вследствие болезней костно-мышечной системы, их медико-социальная значимость и научное обоснование системы реабилитации инвалидов. Дис. … докт. мед. наук. Москва. 2011.

- Подчуфарова, Е.В. Скелетно-мышечные боли в спине//Русский медицинский журнал. 2005. Том 13. №12. С. 836-840.

- Позднякова Н.В. Применение внутрикостных блокад в комплексном лечении спондилогенной вертебрально-базилярной недостаточности. Дис… канд. мед. наук. Москва. 2008.

- Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы: Руководство для врачей. М.: Медицина. 2005. 368 с.

- Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертебро-неврология). Казань, 2003. 670 с.