Динамика механической диссинхронии у пациентов с суперответом на сердечную ресинхронизирующую терапию при длительном периоде наблюдения

Автор: Широков Никита Евгеньевич, Кузнецов Вадим Анатольевич, Солдатова Анна Михайловна, Дьячков Сергей Михайлович, Криночкин Дмитрий Владиславович

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.33, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить клинические особенности организма и морфофункциональные свойства сердца, а также изучить динамику механической диссинхронии у больных с хронической сердечной недостаточностью и суперответом на сердечную ресинхронизирующую терапию. Материал и методы. Было обследовано 72 пациента (средний возраст 54,3±8,9 года) исходно и при двух явках: в 10,5±3,7 и 52,0±21,4 мес. Пациенты были разделены на группы: I группа (n=31) - с уменьшением конечно-систолического объема левого желудочка.30% (суперреспондеры) и II группа (n=41) - уменьшение конечно-систолического объема левого желудочка

Сердечная ресинхронизирующая терапия, хроническая сердечная недостаточность, суперответ, механическая диссинхрония, длительный период наблюдения

Короткий адрес: https://sciup.org/149125214

IDR: 149125214 | УДК: 616.12-008.464 | DOI: 10.29001/2073-8552-2018-33-2-42-50

Текст научной статьи Динамика механической диссинхронии у пациентов с суперответом на сердечную ресинхронизирующую терапию при длительном периоде наблюдения

Основные выводы рандомизированных клинических исследований демонстрируют уменьшение функционального класса (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН) по NYHA, снижение количества госпитализации по поводу прогрессирования ХСН, снижение смертности от ХСН и общей смертности на фоне сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) [1].

Для отбора пациентов на СРТ используется комбинация параметров: ФК ХСН, длительность комплекса QRS, блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ), фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) [2]. При этом 30% пациентов не отвечают должным образом на терапию [3, 4].

Было показано, что критерии внутрижелудочковой и межжелудочковой механической диссинхронии вместе с критериями отбора, использованными в национальных рекомендациях, являются более точными предикторами клинического ответа на СРТ, чем только существующие критерии [5–7].

Вместе с тем среди больных ХСН идентифицированы суперреспондеры — пациенты, у которых на фоне СРТ происходит более выраженное обратное ремоделирование сердца со значительным восстановлением сократительной функции [8, 9].

В настоящее время обнаружено множество факторов, ассоциированных с суперответом, например неишемический генез кардиомиопатии, женский пол, ширина комплекса QRS, БЛНПГ, качание верхушки сердца, размер левого предсердия [10–14].

Цель: выявить клинические и морфофункциональные особенности, а также изучить динамику механической диссинхронии у больных ХСН и суперответом на СРТ.

Материал и методы

Было обследовано 72 пациента (89,4% мужчин), средний возраст 54,3±8,9 года из числа, включенных в «Регистр проведенных операций сердечной ресинхронизирующей терапии»© [15]. 57,0% пациентов имели ишемическую болезнь сердца (ИБС). Основными критериями для отбора больных были: ХСН II–IV ФК по NYHA, ФВ ЛЖ ≤ 35%, признаки внутрижелудочковой и/или межжелудочковой диссинхронии, регистрируемой с помощью двумерной ЭхоКГ, также учитывали ширину комплекса QRS электрокардиограммы [16].

ЭхоКГ была проведена на аппарате фирмы Philips (IE-33, USA). Импульсно-волновая допплерография потока в выводном тракте ЛЖ использовалась для диагностики внутрижелудочковой диссинхронии, о которой свидетельствовало удлинение периода предвыброса из ЛЖ более 140 мс. О наличии механической межжелудочковой диссинхронии свидетельствовало удлинение времени межжелудочковой механической задержки более 40 мс. Внутрижелудочковая диссинхрония определялась при помощи тканевой допплерографии (TDI) по величине разности интервала между базальными сегментами боковой стенки ЛЖ и межжелудочковой перегородки более 60 мс. Измерение ФВ ЛЖ и объемов сердца проводилось при помощи двухмерного режима по методу Simpson [6].

Обследование проводилось исходно и при двух контрольных явках: в краткосрочном периоде наблюдения (10,5±3,7 мес.), в длительном периоде наблюдения (52,0±21,4 мес.). Все больные находились на медикаментозной терапии в соответствии с действующими рекомендациями [17].

Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics 23. Для определения нормальности распределения использовали критерий Колмогорова — Смирнова. Результаты представлены в виде M ± SD при нормальном распределении величин, медиан с интерквартильным размахом в виде 25-й и 75-й процентилей — при ненормальном распределении. Данные представлены в абсолютных цифрах или процентах. Для сравнения количественных величин при нормальном распределении использовали критерий ANOVA для связанных выборок в случае сравнения трех и более групп, t -критерий Стьюдента — для несвязанных выборок в случае сравнения двух групп. Для сравнения количественных величин при ненормальном распределении использовали коэффициент Кендалла для связанных выборок, критерий Манна — Уитни — для несвязанных выборок. При анализе качественных данных в несвязанных группах был использован показатель хи-квадрат Пирсона. Для выявления связей проведен корреляционный анализ Спирмена. Для характеристики выживаемости пациентов использовался метод Каплана — Мейера. За уровень статистической значимости различий изучаемых параметров принимали уровень p <0,05.

Суперответ на СРТ был определен как уменьшение конечно-систолического объема (КСО) ЛЖ ≥ 30% в обеих контрольных явках в течение срока наблюдения после имплантации устройства. В соответствии с ответом Таблица 1

Клинико-функциональная характеристика пациентов

на СРТ на второй контрольной явке пациенты были разделены на две группы: I группа ( n =31) — с уменьшением КСО ЛЖ ≥ 30% от исходного (суперреспондеры) и II группа ( n =41) — уменьшение КСО ЛЖ <30% (несу-перреспондеры). Клиническая характеристика больных представлена в таблицах 1 и 2.

Результаты

Исходно группы были сопоставимы по основным клиническим и функциональным характеристикам. Но были выявлены статистически значимые различия по ФК ХСН по NYHA, наличию инфаркта миокарда (ИМ) в анамнезе (табл. 1).

При сопоставимых исходных данных на первой контрольной явке наряду с КСО, который учитывался в качестве критерия разделения, в группе суперреспондеров были выявлены статистически значимо меньшие значения конечно-диастолического объема (КДО) ЛЖ, конечно-диастолического диаметра (КДД) и конечно-систолического диаметра (КСД) ЛЖ, а также большая ФВ ЛЖ (табл. 2). На второй контрольной явке в I группе были выявлены статистически значимо меньшие значения КСО и КДО ЛЖ, КСР и КДР ЛЖ, большая ФВ ЛЖ в сравнении со II группой (табл. 2).

В обеих группах произошло статистически значимое увеличение Т6М (табл. 2). При анализе динамики ЭхоКГ-показателей были выявлены статистически значимые различия. На первой контрольной явке в группе суперреспондеров произошло статистически значимое улучшение всех ЭхоКГ-параметров, во II группе — только увеличение ФВ ЛЖ. На второй контрольной явке в сравнении с исходными данными в I группе произошло статистически значимое уменьшение КСО и КДО ЛЖ, КСД

|

Признаки |

I группа ( n =31) II группа ( n =41) р |

|

Возраст, лет |

54,2±7,8 53,2±9,6 нз |

|

Пол, муж., % |

80,6 95,1 нз |

|

Ишемическая КМП, % |

51,6 58,5 нз |

|

ФК ХСН по NYHA, (%) |

I 0% 2,4% II 54,8% 24,4% 0,040 III 38,7% 65,9% IV 6,5% 7,3% |

|

ФП, % |

38,7 39,0 нз |

|

СД, % |

9,7 14,6 нз |

|

АГ, % |

77,4 65,0 нз |

|

ИМ в анамнезе, % |

22,5 46,3 0,038 |

|

БЛНПГ, % |

67,7 53,7 нз |

|

QRS, мс |

152,3±42,5 135,0±33,1 нз |

|

Т6М, м |

323,1±104,6 299,3±92,6 нз |

|

СРТ-Д, % |

67,7 63,4 нз |

Примечание: КМП — кардиомиопатия; ФК ХСН по NYHA — функциональный класс ХСН по классификации NYHA; ФП — фибрилляция предсердий; СД — сахарный диабет; АГ — артериальная гипертензия; Т6М — тест 6-минутной ходьбы; СРТ-Д — комбинированная система для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией кардиовертера-дефибриллятора; нз — нет статистически значимых различий ( р >0,05).

|

Таблица 2 Динамика Т6М и ЭхоКГ-параметров в группах |

|||||

|

Показатели |

I группа ( n =31) |

II группа ( n =41) |

р |

||

|

исходно |

323,1 ± 104,6 |

299,3 ± 92,6 |

нз |

||

|

Т6М, м |

контроль №1 |

413,4 ± 72,3* |

382,9 ± 117,4* |

нз |

|

|

контроль №2 |

366,0 ± 93,9 |

322,3 ± 117,4 |

нз |

||

|

исходно |

31,3 ± 5,3 |

30,5 ± 5,2 |

нз |

||

|

ФВ ЛЖ, % |

контроль №1 |

40,8 ± 7,2* |

34,9 ± 7,0* |

0,001 |

|

|

контроль №2 |

48,5 ± 7,5* |

34,5 ± 7,6* |

<0,001 |

||

|

исходно |

231,9 ± 59,3 |

239,6 ± 53,7 |

нз |

||

|

КДО ЛЖ, мл |

контроль №1 |

193,2 ± 45,0* |

232,3 ± 56,9 |

0,002 |

|

|

контроль №2 |

167,0 ± 42,8* |

246,8 ± 64,4 |

<0,001 |

||

|

исходно |

160,8 ± 48,0 |

168,2 ± 45,7 |

нз |

||

|

КСО ЛЖ, мл |

контроль №1 |

116,9 ± 36,2* |

154,2 ± 50,7 |

0,001 |

|

|

контроль №2 |

89,2 ± 33,2* |

167,3 ± 55,6 |

<0,001 |

||

|

исходно |

66,6 ± 7,4 |

67,7 ± 6,6 |

нз |

||

|

КДД ЛЖ, мм |

контроль №1 |

61,7 ± 6,2* |

66,1 ± 8,6 |

0,017 |

|

|

контроль №2 |

57,8 ± 6,5 |

69,1 ± 7,7* |

<0,001 |

||

|

исходно |

58,5 ± 6,4 |

57,8 ± 7,6 |

нз |

||

|

КСД ЛЖ, мм |

контроль №1 |

50,4 ± 6,8* |

54,7 ± 8,1 |

0,040 |

|

|

контроль №2 |

44,0 ± 7,9* |

57,0 ± 9,4 |

<0,001 |

||

|

Примечание: * |

— значимость различий контроля от исходных данных ( р <0,05). |

||||

|

Таблица 3 |

|||||

|

Динамика механической диссинхронии в группах |

|||||

|

Показатели |

I группа ( n =31) |

II группа ( n =41) |

р |

||

|

исходно |

147,2 ± 37,9 |

134,6 ± 34,5 |

нз |

||

|

Период аортального предызгнания, мс |

контроль № 1 |

124,4 ± 26,5* |

121,3 ± 37,4 |

нз |

|

|

контроль № 2 |

124,0 ± 33,5* |

132,9 ± 39,6 |

нз |

||

|

исходно |

93,4 ± 22,3 |

86,9 ± 20,7 |

нз |

||

|

Период предызгнания из легочной артерии, мс |

контроль № 1 |

103,9 ± 27,0 |

104,9 ± 40,0 |

нз |

|

|

контроль № 2 |

105,5 ± 31,2 |

109,5 ± 39,7* |

нз |

||

|

исходно |

56,6 [3,0;130,0] |

48,1 [3,0;160,0] |

нз |

||

|

Механическая межжелудочковая задержка, мс |

контроль № 1 |

24,4 [5,0;60,0] * |

21,9 [0,0;60,0] * |

нз |

|

|

контроль № 2 |

21,4 [5,0;80,0] * |

29,9 [5,0;96,0] |

нз |

||

|

исходно |

78,5 [11,0;239,0] |

63,6 [0,0;242,0] |

нз |

||

|

Максимальная межсегментарная задержка, TDI, мс |

контроль № 1 |

47,7 [3,0;219,0]* |

36,1 [0,0;173,0]* |

нз |

|

|

контроль № 2 |

36,2 [6,0;151,0]* |

40,9 [5,0;158,0]* |

нз |

||

Примечание: * — значимость различий контроля от исходных данных ( р <0,05).

|

ЛЖ, увеличение ФВ ЛЖ, в группе несуперреспондеров — увеличение ФВ ЛЖ и КДД ЛЖ (табл. 2). При анализе динамики механической диссинхронии период аортального предызгнания в группе суперре-спондеров статистически значимо уменьшался на обеих контрольных явках, во II группе статистически значимого изменения выявлено не было, что свидетельствует об уменьшении механической диссинхронии только у больных с суперответом на СРТ. Период предызгнания из легочной артерии в сравнении с исходными данными статистически значимо увеличился только в группе несу- |

перреспондеров на второй контрольной явке, что указывает на ухудшение механической диссинхронии только у пациентов без суперответа на СРТ. Механическая межжелудочковая задержка статистически значимо уменьшилась в I группе на обеих контрольных явках в сравнении с исходными значениями, во II группе — только на первой контрольной явке, что определяет ограниченность эффекта СРТ краткосрочным периодом. Максимальная межсегментарная задержка, оцененная с помощью TDI, статистически значимо уменьшилась в обеих группах в сравнении с исходными значениями (табл. 3). |

При этом в группе суперреспондеров на второй контрольной явке в сравнении с данными первой контрольной явки выявлена не достигшая статистически значимого уровня тенденция к уменьшению периода аортального предызгнания, механической межжелудочковой задержки и максимальной межсегментарной задержки, оцененной с помощью TDI. Во II группе на первой контрольной явке произошло их уменьшение, а на второй — увеличение относительно первой контрольной явки, также не достигшее статистически значимого уровня (табл. 3).

При корреляционном анализе была выявлена положительная связь средних изменений КСО ЛЖ и средних изменений ММЗ от исходных значений при длительном периоде наблюдения в группе больных с суперответом ( r =0,435; p =0,026).

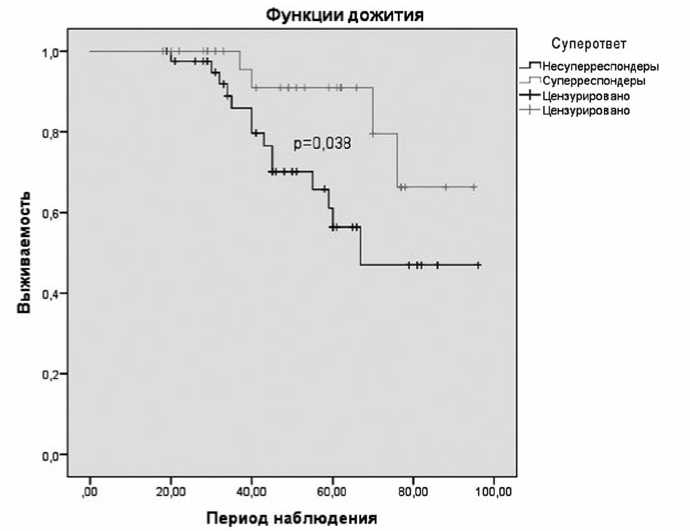

Выживаемость больных с суперответом составила 87,1%, у пациентов II группы — 65,9% (Log-Rank test р =0,038). Кривые Каплана — Мейера, характеризующие выживаемость пациентов в группах, представлены на рисунке 1.

Обсуждение

В настоящее время не сформировалось единого мнения об определении понятия «суперреспондер» и о сроке наблюдения, при котором необходимо оценивать суперответ [18, 19]. В нашем исследовании суперответ определялся как уменьшение КСО ≥ 30% в каждой контрольной явке в течение срока наблюдения, который составил 52,0±21,4 мес.

Известно, что в краткосрочном и отдаленном периодах наблюдения суперреспондеры показывали лучшую динамику клинических и функциональных показателей, несмотря на разные критерии суперответа и сроки его определения [20, 21]. При этом отдаленная выживаемость на фоне СРТ пропорциональна степени улучшения систолической функции ЛЖ [22]. В нашем исследовании в конце периода наблюдения выживаемость суперре-спондеров статистически значимо превышала выживаемость больных без суперответа. ЭхоКГ-параметры в группе суперреспондеров улучшались на обеих контрольных явках от исходных значений. Заслуживает отдельного внимания динамика ЭхоКГ-параметров группы несупер-респондеров, где произошло статистически значимое улучшение только ФВ ЛЖ в краткосрочном и отдаленном периодах наблюдения, статистически значимое увеличение КДД ЛЖ произошло в долгосрочном периоде наблюдения, что демонстрирует ограничение во времени эффекта СРТ во II группе пациентов.

По данным литературы, в основном эффект СРТ реализуется за счет пациентов с БЛНПГ и широким комплексом QRS [11, 13]. По данным исследования MADIT-CRT, в дополнение к вышеуказанным показателям могут быть использованы мужской пол, отсутствие в анамнезе перенесенного ИМ, ИМТ менее 30 кг/м2, нормальный размер ЛП [23]. Следует отметить, что в нашем исследовании исходно группы были сопоставимы по наличию БЛНПГ и ширине комплекса QRS, но наличие в анамнезе перенесенного ИМ было статистически значимо больше в группе пациентов с отсутствием суперответа на СРТ. Вероятно, в ряде случаев совокупность электрических и механических нарушений, а также наличия механической аномалии — соединительнотканный рубец / постинфарктный кардиосклероз — не позволяет в полной мере реализоваться эффекту СРТ — синхронизации сегментов миокарда.

Согласно результатам ряда крупных исследований, оценка механической диссинхронии при помощи визуализирующих методов не может использоваться

Рис. 1. Анализ выживаемости Каплана — Мейера

в качестве критериев для отбора пациентов для СРТ [1, 24]. Однако результаты исследования CARE-HF и некоторых небольших нерандомизированных исследований показали, что наличие исходной механической диссинхронии может быть полезным для прогнозирования вероятного ответа и суперответа на СРТ [16]. При этом проведенный субанализ по данным исследования PROSPECT показал, что суперреспонде-ры до постановки бивентрикулярного стимулятора имели более выраженные проявления электрической и механической диссинхронии, чем респондеры, не-респондеры и пациенты с отрицательной динамикой [6]. А по результатам субанализа исследования Echo-CRT было показано, что уменьшение механической диссинхронии на фоне СРТ связано с меньшей частотой госпитализаций по причине СН или смерти. Персистирующая же или ухудшающаяся диссинхро-ния по данным ЭхоКГ, возможно, является маркером тяжести заболевания у пациентов с ХСН и имеет прогностическое значение [25].

Важно отметить, что в нашем исследовании группы были исходно сопоставимы по выраженности электрической и механической диссинхронии. Кроме того, у пациентов с суперответом на СРТ в коротком и длительном периодах наблюдения изменения периода аортального предызгнания, механической межжелудочковой задержки и максимальной межсегментарной задержки, оцененной с помощью TDI, статистически значимо изменились и носили однонаправленный характер — улучшение. У больных с отсутствием суперответа на СРТ на первой контрольной явке произошло улучшение указанных выше параметров, а на второй — ухудшение относительно первой явки, период пре-дызгнания из легочной артерии статистически значимо увеличивался на обеих контрольных явках. Также существует положительная корреляция динамики КСО и динамики механической межжелудочковой задержки при длительном периоде наблюдения в I группе пациентов. Таким образом, изложенные явления подтверждают сохранение эффекта СРТ при длительном периоде наблюдения у суперреспондеров и, напротив, ограниченность эффекта СРТ краткосрочным периодом в группе несуперреспондеров.

Выводы

Показатели, характеризующие механическую дис-синхронию, и ЭхоКГ-параметры статистически значимо улучшаются на обеих контрольных явках у больных с суперответом на СРТ. В группе несуперреспондеров происходит улучшение показателей на первой контрольной явке, на второй происходит ухудшение в сравнении со значениями первой явки.

Выживаемость пациентов с суперответом в сравнении с несуперреспондерами статистически значимо выше при длительном периоде наблюдения.

Ограничения

Набор материала для исследования проводился в период с января 2005 г. по июль 2017 г. При этом критерии отбора на СРТ в действующих рекомендациях менялись. До 2012 г. ширина комплекса QRS >120 мс фигурировала в качестве основного критерия отбора на СРТ. Поэтому использующиеся в современных рекомендациях ширина комплекса QRS >150 мс и БЛНПГ отсутствовали у ряда пациентов.

В целом, если говорить о нашем опыте отбора больных на СРТ, то с 2005 г. и до момента последнего пересмотра показаний для СРТ (2013 г.), мы использовали в своей практике протокол госпиталя Св. Марии (Лондон) для направления на сердечную ресинхронизацию, основу которого составляют данные спектрального тканевого допплеровского исследования [3].

Список литературы Динамика механической диссинхронии у пациентов с суперответом на сердечную ресинхронизирующую терапию при длительном периоде наблюдения

- Brignole M., Auricchio A., Baron-Esquivias G., Bordachar P., Boriani G., Breithardt O. A., Cleland J., Deharo J. C., Delgado V., Elliott P. M., Gorenek B., Israel C. W., Leclercq C., Linde C., Mont L., Padeletti L., Sutton R., Vardas P. E. ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy 2013 The Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur. Heart J. 2013; 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eht150

- Ponikowski P., Voors A. A., Anker S. D., Bueno H., Cleland J. G., Coats A. J., Falk V., Gonzalez-Juanatey J. R., Harjola V. P., Jankowska E. A., Jessup M., Linde C., Nihoyannopoulos P., Parissis J. T., Pieske B., Riley J. P., Rosano G. M., Ruilope L. M., Ruschitzka F., Rutten F. H., van der Meer P. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur. Heart J. 2016; 37: 2129-2200. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw128

- Кузнецов В. А. Сердечная ресинхронизирующая терапия: избранные вопросы. М.: Абис; 2007:128.

- Galli E., Leclercq C., Donal E. Mechanical dyssynchrony in heart failure: Still a valid concept for optimizing treatment? Arch. Cardiovasc. Dis. 2017; 110(1): 60-68. 10.1016/j. acvd.2016.12.002. DOI: 10.1016/j.acvd.2016.12.002

- Risum N. Assessment of mechanical dyssynchrony in cardiac resynchronization therapy. Dan. Med. J. 2014; 61(12): B4981.

- Van Bommel R. J., Bax J. J., Abraham W. T., Chung E. S., Pires L. A., Tavazzi L., Zimetbaum P. J., Gerritse B., Kristiansen N., Ghio S. Characteristics of heart failure patients associated with good and poor response to cardiac resynchronization therapy: a PROSPECT (Predictors of Response to CRT) sub-analysis. Eur. Heart J. 2009 Oct; 30(20): 2470-2477. ehp368.

- DOI: 10.1093/eurheartj/

- Cazeau S. J., Dauber, J., Tavazzi L., Frohlig G., Paul V. Responders to cardiac resynchronization therapy with narrow or intermediate QRS complexes identified by simple echocardiographic indices of dyssynchrony: the DESIRE study. Eur. J. Heart Fail. 2008; 10(3): 273-280.

- DOI: 10.1016/j.ejheart.2008.02.007

- Rickard J., Kumbhani D. J., Popovic Z., Verhaert D., Manne M., Sraow D., Baranowski B., Martin D. O., Lindsay B. D., Grimm R. A., Wilkoff B. L., Tchou P. Characterization of super-response to cardiac resynchronization therapy. Heart Rhythm. 2010; 7: 885-

- DOI: 10.1016/j.hrthm.2010.04.005

- Reant P., Zaroui A., Donal E., Mignot A., Bordachar P., Deplagne A., Solnon A., Ritter P., Daubert J. C., Clementy J., Leclercq C., Roudaut R., Habib G., Lafitte S. Identification and characterization of super-responders after cardiac resynchronization therapy. Am. J. Cardiol. 2010 May 1; 105(9): 1327-1335. 10.1016/j.amjcard. 2009.12.058.

- DOI: 10.1016/j.amjcard.2009.12.058

- Cvijic M., Zizek D., Antolic B., Zupan I. Electrocardiographic parameters predict super-response in cardiac resynchronization therapy. J. Electrocardiol. 2015; 48(4): 593-600. 10.1016/j. jelectrocard.2015.04.019.

- DOI: 10.1016/j.jelectrocard.2015.04.019

- Ghani A., Delnoy P. P., Smit J. J., Ottervanger J. P., Ramdat Misier A. R., Adiyaman A., Elvan A. Association of apical rocking with super-response to cardiac resynchronisation therapy. Neth. Heart J. 2016; 24(1): 39-46.

- DOI: 10.1007/s12471-015-0768-4

- Killu A. M., Grupper A., Friedman P. A., Powell B. D., Asirvatham S. J., Espinosa R. E., Luria D., Rozen G., Buber J., Lee Y. H., Webster T., Brooke K. L., Hodge D. O., Wiste H. J., Glikson M., Cha Y. M. Predictors and outcomes of "super-response" to cardiac resynchronization therapy. J. Card. Fail. 2014; 20(6): 379-

- DOI: 10.1016/j.cardfail.2014.03.001

- Jackson T., Sohal M., Chen Z., Child N., Sammut E., Behar J., Claridge S., Carr-White G., Razavi R., Rinaldi C. A. A U-shaped type II contraction pattern in patients with strict left bundle branch block predicts super-response to cardiac resynchronization therapy. Heart Rhythm. 2014; 11(10): 1790-1797.

- DOI: 10.1016/j.hrthm.2014.06.005

- Reant P., Zaroui A., Donal E., Mignot A., Bordachar P., Deplagne A., Solnon A., Ritter P., Daubert J. C., Clementy J., Leclercq C., Roudaut R., Habib G., Lafitte S. Identification and characterization of super-responders after cardiac resynchronization therapy. Am. J. Cardiol. 2010 May 1; 105(9): 1327-1335. 10.1016/j. amjcard.2009.12.058.

- DOI: 10.1016/j.amjcard.2009.12.058

- Кузнецов В. А., Колунин Г. В., Харац В. Е., Криночкин Д. В., Рычков А. Ю., Горбунова Т. Ю., Павлов А. В., Белоногов Д. В., Чуркевич Т. О. «Регистр проведенных операций сердечной ресинхронизирующей терапии». Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620077 от 1 февраля 2010 года.

- Cleland J. G., Daubert J. C., Erdmann E., Freemantle N., Gras D., Kappenberger L., Tavazzi L. The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. N. Engl. J. Med. 2005; 352(15): 1539-1549.

- DOI: 10.1056/NEJMoa050496

- Мареев В. Ю., Агеев Ф. Т., Арутюнов Г. П., Коротеев А. В., Мареев Ю. В., Овчинников А. В. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности (четвертый пересмотр). Сердечная недостаточность. 2013; 14(7): 379-472.

- DOI: 10.18087/rhfj.2013.7.1860

- Yanagisawa S., Inden Y., Shimano M., Yoshida N., Fujita M., Ohguchi S., Ishikawa S., Kato H., Okumura S., Miyoshi A., Nagao T., Yamamoto T., Hirai M., Murohara T. Clinical characteristics and predictors of super-response to cardiac resynchronization therapy: a combination of predictive factors. Pacing Clin. Electrophysiol.: PACE. 2014; 37(11): 1553-1564. 10.1111/ pace.12506.

- DOI: 10.1111/pace.12506

- Vukajlovic D., Milasinovic G., Angelkov L., Ristic V., Tomovic M., Jurcevic R., Otasevic P. Contractile reserve assessed by dobutamine test identifies super-responders to cardiac resynchronization therapy. Arch. Med. Sci. 2014; 10(4): 684-691.

- DOI: 10.5114/aoms.2014.40790

- Qiao Q., Ding L. G., Hua W., Chen K. P., Wang F. Z., Zhang S. Potential predictors of non-response and super-response to cardiac resynchronization therapy. Chin. Med. J. 2011; 124(9): 1338-1441.

- Van der Heijden A. C., Hoke U., Thijssen J., Willem Borleffs C. J., Wolterbeek R., Schalij M. J., van Erven L. Long-Term Echocardiographic Outcome in Super-Responders to Cardiac Resynchronization Therapy and the Association with Mortality and Defibrillator Therapy. Am. J. Cardiol. 2016; 118(8): 1217-1224.

- DOI: 10.1016/j.amjcard.2016.07.041

- Rickard J., Cheng A., Spragg D. Durability of the survival effect of cardiac resynchronization therapy by level of left ventricular functional improvement: fate of "nonresponders". Heart Rhythm. 2014 Mar; 11(3): 412-416.

- DOI: 10.1016/j.hrthm.2013.11.025

- Hsu J. C., Solomon S. D., Bourgoun M., McNitt S., Goldenberg I., Klein H., Moss A. J., Foster E. Predictors of super-response to cardiac resynchronization therapy and associated improvement in clinical outcome: the MADIT-CRT (multicenter automatic defibrillator implantation trial with cardiac resynchronization therapy) study. J. Am. Coll. Cardiol. 2012 Jun 19; 59(25): 2366-2373.

- DOI: 10.1016/j.jacc.2012.01.065

- Ruschitzka F., Abraham W. T., Singh J. P., Bax J. J., Borer J. S., Brugada J., Dickstein K., Ford I., Gorcsan J. 3rd, Gras D., Krum H., Sogaard P., Holzmeister J. Cardiac-resynchronization therapy in heart failure with a narrow QRS complex. N. Engl. J. Med. 2013; 369(15): 1395-1405.

- DOI: 10.1056/NEJMoa1306687

- Gorcsan J. 3rd, Sogaard P., Bax J. J., Singh J. P., Abraham W. T., Borer J. S., Dickstein K., Gras D., Krum H., Brugada J., Robertson M., Ford I., Holzmeister J., Ruschitzka F. Association of persistent or worsened echocardiographic dyssynchrony with unfavourable clinical outcomes in heart failure patients with narrow QRS width: a subgroup analysis of the EchoCRT trial. Eur. Heart J. 2016; 37(1): 49-59.

- DOI: 10.1093/eurheartj/ehv418