Динамика морфологических характеристик мышц бедра у больных после эндопротезирования тазобедренного сустава в различных условиях реабилитации

Автор: Колесников Сергей Владимирович, Чегуров Олег Константинович, Дьячкова Галина Викторовна, Колесникова Элина Сергеевна, Скрипников Александр Анатольевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучение динамики морфологических характеристик мышц бедра у больных после эндопротезирования тазобедренного сустава в различных условиях реабилитации. Материалы и методы. Рентгенологическое и ультразвуковое исследование проведено 43 больным с установленным имплантатом тазобедренного сустава и болевыми ощущениями на стороне оперативного вмешательства. Девятнадцати больным (основная группа) амбулаторно был проведен курс мануальной терапии, включавший авторский способ мягкотканной мануальной техники. В контрольную группу вошли 24 пациента в возрасте от 37 до 74 лет (средний возраст 57,3 ± 2,3 года), которые проходили лечение по стандартной методике, включавшей лечебную физкультуру, массаж с ишемической прессурой триггерных точек, физиопроцедуры, нестероидные противовоспалительные препараты, хондропротекторы, сосудистые препараты, витамины группы «В». Результаты. В результате исследования установлено, что изменение оптической плотности мягких тканей бедра после проведения курса мануальной терапии, по-видимому, связано с улучшением двигательной функции сустава, что, в свою очередь, приводит к снижению мышечного тонуса и улучшению микроциркуляции в исследуемой области. После курса мануальной терапии при ультразвуковом исследовании периартикулярных мышц оперированного тазобедренного сустава отмечено увеличение толщины брюшка мышц-мишеней на фоне снижения их эхоплотности и восстановления косо-продольной исчерченности. В группе контроля зафиксировано отсутствие изменений анализируемых рентгенологических и сонографических показателей. Заключение. Применение мануальной терапии с целью купирования болевого синдрома у больных после эндопротезирования тазобедренного сустава является достаточно эффективным и может быть включено в комплекс реабилитационных мероприятий.

Эндопротезирование, сонография, оптическая плотность мягких тканей, мануальная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142134636

IDR: 142134636 | УДК: 616.728.2-089.28-77: | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-1-59-62

Текст научной статьи Динамика морфологических характеристик мышц бедра у больных после эндопротезирования тазобедренного сустава в различных условиях реабилитации

В последнее десятилетие удельный вес тяжелых форм патологии тазобедренного сустава среди других ортопедических заболеваний постоянно возрастает, что представляет серьёзную медицинскую и социальную проблему [1]. Известно, что у больных с деформирующим остеоартрозом отмечаются в той или иной степени выраженные изменения мышц области сустава, которые нужно учитывать при планировании консервативного и оперативного лечения [2, 3, 4]. Среди множества оперативных методов лечения тяжелой патологии суставов наиболее перспективным является эндопротезирование, эффект которого проявляется устранением боли, увеличением объема движений в тазобедренном суставе, улучшением функции периар- тикулярных мышц и других мягкотканных структур, восстановлением опороспособности конечности, повышением качества жизни больных с созданием условий для социальной и профессиональной деятельности [5]. Однако стойкие морфологические изменения в пе-риартикулярных тканях сохраняются длительное время и после имплантации эндопротеза [6, 7]. Это обусловливает в 17-20 % случаев наличие болевого синдрома. У 32–35 % прооперированных больных отмечается возникновение новых болевых ощущений – от слабого дискомфорта до выраженной боли вертеброгенного генеза или иных артралгий при отсутствии нестабильности компонентов протеза и инфекционного осложнения [8], что значительно снижает «качество жизни»

пациентов. Полноценное интегрирование искусственного сустава в кинематическую цепь оперированной конечности во многом зависит от состояния периарти-кулярных мышц, которое, в свою очередь, обусловлено качеством двигательной реабилитации, направленной на восстановление функции тазобедренного сустава.

Цель исследования : изучение динамики морфологических характеристик мышц бедра у больных после эндопротезирования тазобедренного сустава в различных условиях реабилитации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Рентгенологическое и ультразвуковое исследование проведено 43 больным с установленным имплантатом тазобедренного сустава, которые при очередном контрольном осмотре в консультативно-диагностическом отделении «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» предъявляли жалобы на болевые ощущения, локализующиеся на стороне оперативного вмешательства. Указанные больные в различные сроки после оперативного вмешательства проходили курсы восстановительного лечения в условиях отделения реабилитации.

В связи с этим 19 больным (основная группа) амбулаторно был проведен курс мануальной терапии, включавший авторский способ мягкотканной мануальной техники (патент РФ № 2530381). Разработанный способ заключается в том, что пальпаторно определяются триггерные точки в мышцах бедра и ягодичных мышцах, затем на болезненный участок мышцы основанием ладони (или подушечками пальцев) производится мануальное вибрационное воздействие с частотой 120180 в 1 минуту в течение 3-5 минут. После пятиминутной паузы прием повторяется. Курс лечения состоит из 6-8 сеансов, проводимых 1 раз в неделю.

Средний возраст больных со стабильным эндопротезом тазобедренного сустава составил 53,4 ± 3,2 года (от 22 до 74 лет), из них мужчин было 9 человек, женщин – 10. Билатерально эндопротез тазобедренного сустава был установлен у 6 пациентов, только справа у 9 и слева – у 4 больных. Продолжительность заболевания до оперативного вмешательства (тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава) в среднем составила 11,9 ± 2,9 года, послеоперационный период – от 4 мес. до 6 лет, при этом средний промежуток времени после операции составил 1,7 ± 0,5 года.

В контрольную группу вошли 24 пациента в возрасте от 37 до 74 лет (средний возраст 57,3 ± 2,3 года), которые проходили лечение по стандартной методике, включавшей лечебную физкультуру, массаж с ишемической прессурой триггерных точек, физиопроцедуры, нестероидные противовоспалительные препараты, хондропротекторы, сосудистые препараты, витами- ны группы «В». В данной группе мужчин было девять, женщин – 15. Продолжительность болезни до оперативного вмешательства в среднем составила 12,0 ± 2,3 года. Эндопротез тазобедренного сустава справа был установлен у 12 больных, слева – у 9, билатерально – у 3 пациентов. Послеоперационный период составил от 4 мес. до 6 лет, в среднем – 1,9 ± 0,4 года.

У рассматриваемых больных в процессе мануального тестирования и пальпации определялись от двух до трех периартикулярных мышц (четырехглавая мышца бедра, подвздошно-поясничная и короткая приводящая) с наличием зон патологически измененного тонуса (триггерные точки, болезненное укорочение мышцы). Данные мышцы были обозначены как «мышцы-мишени», и мануальные воздействия были направлены именно на них.

Морфологические характеристики мышц оперированного бедра исследовали ультразвуковым методом (УЗИ) на аппарате «LogiQe» («General Electric Co.», США). Оценивалась толщина мышечного брюшка (в мм), его эхоплотность (в дБ) и эхо структура (определение характерной косо-продольной исчерченности с определением угла пеннации).

Оптическая плотность мягких тканей внутренней стороны проксимального отдела оперированного бедра оценивалась на аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф» (ППП «ДиаМорф-Cito», Россия). На оцифрованных рентгенограммах таза интерактивно выделяли участок мягких тканей (площадью в среднем 31,4 ± 2,4 см2) верхней трети бедра медиальнее бедренной кости с расчетом средней оптической плотности (СрОП, в усл. ед. по разработанному способу, патент РФ № 2513150).

Оценка уровня статистической значимости различий исследуемых в динамике характеристик проводилась с применением непараметрических статистических методов прикладного пакета «Attestat», обеспечивающих расчет W- и Т-критериев Вилкок-сона. Принятый уровень статистической значимости выводов – 0,01; 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При УЗИ периартикулярных мышц оперированного тазобедренного сустава в основной группе до лечения толщина брюшка составила: прямой мышцы бедра – 14,9 ± 0,8 мм (верхняя треть) и 13,4 ± 0,7 мм (средняя треть), короткой приводящей мышцы – 11,8 ± 0,8 мм, подвздошно-поясничной мышцы – 13,8 ± 0,9 мм, при нормативном уровне данной характеристики соответственно 14,0 ± 1,0 мм, 13,8 ± 0,6 мм, 13,9 ± 0,9 мм и 14,4 ± 0,6 мм. Показано, что толщина брюшка мышц-мишеней в 71,4 % наблюдений была достоверно (р < 0,01) снижена в среднем на 21,3 ± 2,0 %. В остальных случаях – от нормы не отличалась.

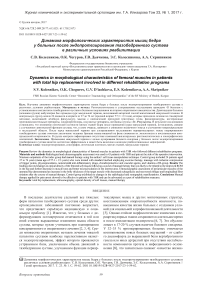

Кроме того, исследована плотность мышц-мишеней, которая в основной группе исходно составила 58,8 ± 1,6 дБ (верхняя треть прямой мышцы бедра) и 56,4 ± 1,9 дБ (средняя треть прямой мышцы бедра), 57,9 ± 1,7 дБ (короткая приводящая мышца), 61,0 ± 2,2 дБ (подвздошно-поясничная мышца) при нормативном уровне 62,6 ± 1,7 дБ, 59,9 ± 1,4 дБ, 61,7 ± 1,4 дБ и 67,3 ± 1,3 дБ соответственно (рис. 1). Установлено, что плотность рассматриваемых мышц была повышена в 81,0 % случаев на 11,6 ± 1,2 % (р < 0,01).

Рис. 1. Эхограмма подвздошно-поясничной мышцы больной М., 52 лет. Определение эхоплотности (а), толщины мышечного брюшка (б)

Кроме того, выявлена нечеткая выраженность характерной для данного типа мышц косо-продольной исчерченности.

После курса мануальной терапии выявлено, что в подавляющем большинстве случаев (76,2 %) толщина брюшка мышц-мишеней увеличилась на 15,7 ± 2,8 %. В верхней трети прямой мышцы бедра толщина брюшка составила 15,6 ± 0,7 мм, 13,9 ± 0,8 мм – в средней трети прямой мышцы бедра, 12,7 ± 1,0 мм – для короткой приводящей мышцы, 14,2 ± 0,8 мм – для подвздошно-поясничной.

После лечения плотность рассматриваемых мышц также в большинстве наблюдений (76,2 %) снизилась в среднем на 8,1 ± 0,9 % (p < 0,05). В остальных случаях существенной динамики эхоплотности мышц-мишеней зафиксировано не было. После лечения анализируемый показатель составил при исследовании верхней трети прямой мышцы бедра 61,0 ± 1,8 дБ, средней трети пря- мой мышцы бедра 59,4 ± 1,6 дБ, короткой приводящей мышцы бедра 60,5 ± 1,8 дБ и подвздошно-поясничной мышцы 63,0 ± 2,5 дБ.

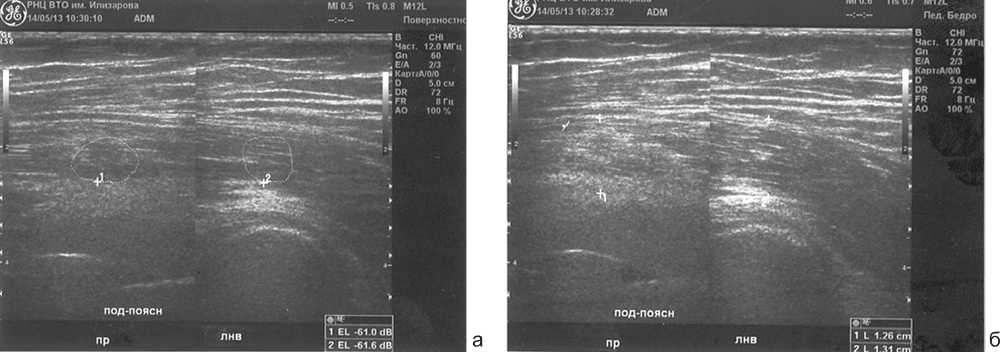

Кроме того, отмечена тенденция к восстановлению косо-продольной исчерченности обследованных мышц с увеличением угла пеннации (альфа) (рис. 2).

Динамика рассматриваемых рентгенографических и сонографических показателей в группе контроля отсутствовала.

Анализ состояния мягких тканей бедра на аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф» выявил, что средняя оптическая плотность (СрОП) исследуемого участка до лечения составила в среднем 0,34(0,42) ± 0,05 усл. ед., что выше нормативного уровня (0,23 ± 0,05 у.е.) на 47,8 %. По завершении курса мануальной терапии СрОП снизилась на 47,1 % (p < 0,01) от исходных величин – до 0,18(0,14) ± 0,04 усл. ед.

Рис. 2. Эхограммы прямой и промежуточной мышц бедра больного Ф., 22 лет. До лечения (а), после лечения (б). На рисунке обозначен угол пеннации (альфа)

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что зафиксированное изменение оптической плотности (уменьшение на 47,1 %) мягких тканей бедра после проведения курса мануальной терапии, по-видимому, связано с купированием болевого синдрома и улучшением двигательной функции сустава, что, в свою очередь, приводит к снижению мышечного тонуса и улучшению микроциркуляции в исследуемой области. После курса мануальной терапии при ультразвуковом исследовании периартикулярных мышц оперированного тазобедренного сустава отмечено увеличение толщины (на 15,7 %) брюшка мышц-мишеней на фоне снижения их эхоплотности (на 8,1 %) и частичного восстановления косо-продольной исчерченности. В группе контроля зафиксировано отсутствие изменений анализируемых рентгенологических и сонографических показателей. Отмеченное в ряде наблюдений в основной группе отсутствие положительной динамики сонографических характеристик мы связываем с наличием у пациентов контралатерального коксартроза, ипсила- терального гонартроза (поздней стадии), выраженным вертеброгенным влиянием либо с грубыми рубцовыми изменениями в мягких тканях бедра, развившимися после ранее проведенного оперативного вмешательства.

ВЫВОДЫ

После курса мануальной терапии при ультразвуковом исследовании периартикулярных мышц оперированного тазобедренного сустава отмечено увеличение толщины брюшка мышц-мишеней на фоне снижения их эхоплотности и частичного вос- становления косо-продольной исчерченности, а также зафиксировано изменение оптической плотности мягких тканей бедра по данным рентгенографии. Изменений анализируемых показателей в группе контроля не наблюдалось.

Список литературы Динамика морфологических характеристик мышц бедра у больных после эндопротезирования тазобедренного сустава в различных условиях реабилитации

- Шильников В.А., Тихилов Р.М., Денисов А.О. Болевой синдром после эндопротезирования тазобедренного сустава//Травматология и ортопедия России. 2008. № 2. С. 106-109.

- Дьячкова Г.В., Корабельников М.А., Дьячков К.А. Рентгенографическая и сонографическая характеристика ягодичных мышц у больных ахондроплазией//Мед. визуализация. 2006. № 4. С. 91-97.

- Шевцов В.И., Дьячкова Г.В., Попков А.В. Рентгенологический атлас мягких тканей конечностей при ортопедических заболеваниях и травмах. М.: Медицина, 1999. 96 с.

- Laban M.M. Atrophy and clinical weakness of the iliopsoas muscle: a manifestation of hip osteoarthritis//Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2006. Vol. 85, no. 7, pp. 629.

- Анализ изменений качества жизни пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава/И.Ф. Ахтямов, М.Э. Гурылева, А.И. Юосеф, Г.Г. Гарифуллов, А.Н. Коваленко, С.В. Туренков//Травматология и ортопедия России. 2007. № 2. С. 89-93.

- Persisting muscle atrophy two years after replacement of the hip/A. Rasch, A.H. Byström, N. Dalén, N. Martinez-Carranza, H.E. Berg//J. Bone Joint Surg. Br. 2009. Vol. 91, no. 5, pp. 583-588 DOI: 10.1302/0301-620X.91B5.21477

- Quadriceps muscle wasting persists 5 months after total hip arthroplasty for osteoarthritis of the hip: a pilot study/K. Reardon, M. Galea, X. Dennett, P. Choong, E. Byrne//Intern. Med. J. 2001. Vol. 31, no. 1, pp. 7-14.

- Профилактика иррадиирующих болей после эндопротезирования тазобедренного сустава/А.О. Денисов, В.А. Шильников, А.Б. Байбородов, А.В. Ярмилко//Травматология и ортопедия России. 2009. № 3. С. 125-126.