Динамика общекультурных нравственных ценностей в условиях модернизации российского общества

Автор: Кошарная Галина Борисовна, Барсукова Светлана Александровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу консолидационного потенциала общекультурных нравственных ценностей россиян. На основании эмпирических данных показано преобладание негативных позиций в оценке динамики происходящих процессов в сфере нравственного состояния российского общества, а также отход молодого поколения от социальных ценностей к ценностям индивидуализма. В группах с разными типами нравственной ориентации выявлена общая востребованность таких нравственных качеств, как честность, совесть, бескорыстие, душевность.

Ценности, нравственные ценности, нравственные качества, индивидуализм консолидационный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/170167690

IDR: 170167690

Текст научной статьи Динамика общекультурных нравственных ценностей в условиях модернизации российского общества

О пределение тенденций и закономерностей развития российского общества, прогнозирование последствий принимаемых политико-управленческих решений основываются на различных факторах. Среди факторов, вскрывающих внутреннюю суть социальных явлений, особое место занимают общекультурные нравственные ценности. Потребности и интересы населения в нравственной сфере жизни общества часто определяли развитие идеологии, политики, права и морали. Ценностный разлом, происшедший в России более 30 лет назад, до сих пор не получил однозначного развития в сторону новой системы ценностей, консолидирующих общество.

Более того, можно констатировать сосуществование порой совершенно противоположных систем моральных ценностей, реализуемых в социальной сфере. Следовательно, важной исследовательской задачей сегодня выступает проблема выявления конфликтных и консолидирующих аспектов в системе общекультурных нравственных ценностей современного российского общества.

С точки зрения В.В. Семенова, в современной России среди базовых ментальностей у населения остается преобладающим православно-российский и коллективистско-социалистический менталитет [Семенов 2015: 98]. Ценности, лежащие в основе данных систем, ориентируют человека на коллективную жизнь. Важное значение имеют такие понятия, как ответственность, долг, милосердие, любовь к ближнему и самоотверженность.

Однако следует учитывать, что на мировоззрение россиян не могли не оказать влияние процессы, направленные на интеграцию с европейским сообществом, главным детерминантом которого является ориентация на индивидуализм и персонализацию. Акцентами данной системы являются ценности самовыражения и самоактуализации. Н.С. Мастикова эмпирически доказывает встроенность ценностей современных россиян в европейский контекст и опровергает их ярко выраженную приверженность традициям [Мастикова 2013: 32]. Сегодня мы наблюдаем кризис деперсонализации, активно разворачивающийся в России под влиянием реформ, который приводит к нестабильности человека как элемента в структуре социума и порождает конфликт между личной и общественной нравственностью.

В рамках гранта РГНФ было проведено социологическое исследование в Пензенской и Ульяновской областях (выборка квотная по полу и возрасту, N = 1350), результаты которого свидетельствуют о полиментальном характере нашего обще- ства. В нашем исследовании в качестве составляющих «счастливой жизни» ценность традиционной культуры – «уважение людей» – выбирают 36,3%, а ценность индивидуалистической ориентации – «чувство свободы» – отмечают 25,4% опрошенных. При этом пользоваться уважением людей более значимо для лиц старше 55 лет, чем для респондентов молодого поколения (46% и 24,4% соответственно). А ценности свободы чаще выбираются молодыми людьми, чем респондентами старшего поколения (32% против 19%).

В ряде работ, посвященных межпоколенным сравнениям ценностей россиян и европейцев, выявлено, что в России по сравнению с другими постсоциалистическими европейскими странами имеются наибольшие различия между ценностями младшего и старшего поколений [Сазонов 2003: 122]. М.И. Постникова предприняла попытку проанализировать ценности представителей разных поколений и выявила, что ценности поколений старше 40 лет сгруппировались в позицию, которую можно обозначить как «коллективизм / консерватизм», а ценности поколения младше 40 лет позиционируются как « открытость изменениям / индивидуализм» [Постникова 2008: 269].

Таким образом, формирование ценностной системы российской молодежи происходит под влиянием одновременно двух культурных пластов: традиционной российской культуры коллективизма и западной культуры индивидуализма. Важной задачей является понимание того, как это сочетание отражается во внутреннем мире молодого человека. Сравнение классической системы ценностей с системой ценностей современного российского общества позволяет исследователям говорить о перевернутости, инверсированности последней и фиксировать перемещение интересов с духовной, интеллектуальной сферы в материальную, телесно-вещную [Ситкевич 2011: 14]. Наше исследование показало, что соблюдение нравственных принципов при реализации жизненных планов остается ведущей ценностью лишь для 18,5% респондентов, при этом существует резкое различие между зрелым (респонденты в возрасте от 34 до 54 лет) и старшим (респонденты старше 55 лет) поколением (13% и против 23%). Соответственно, различия (13% против 23%) дали результаты сравнения групп лиц, с точки зрения которых «денег в основном хватает, но для дорогих товаров пользуюсь кредитами или беру в долг», и группы лиц, кому «на повседневные расходы денег достаточно, но покупка одежды вызывает затруднения». Эти аспекты, на наш взгляд, и являются сегодня наиболее конфликтными зонами в ценностной системе российского общества.

Эмпирические данные, собранные в ходе социологического опроса, подтверждают тот факт, что жители России находятся в состоянии выраженной дифференциации по тем нравственным нормам, ценностям и установкам, которыми руководствуются в своей повседневной жизни. Респонденты в возрасте от 18 до 34 лет чаще других возрастных групп выбирают такие условия достижения своих целей, как хорошее образование (49%) и свобода (39%). В меньшей степени они верят в удачу и стечение обстоятельств, а также в меньшей степени нуждаются в таких условиях жизни, как стабильность в стране (22%) и законность (9%). Возрастная группа от 35 до 54 лет чаще других отмечает в качестве значимых условий счастливой жизни удачу и стечение обстоятельств (23%). В меньшей степени по сравнению с другими они ориентируются на соблюдение нравственных принципов (13%). Для людей старше 55 лет более других важны стабильность в стране (56%), законность и соблюдение нравственных принципов (23%).

В качестве средств достижения целей молодые люди ориентируются на инициативность, предприимчивость, способность выразить себя (43%), ответственность (31%) и собственные усилия (22%). При этом по всей выборке показатели по данным ценностям гораздо ниже. Респонденты в возрасте старше 34 лет в качестве лидирующих инструментальных средств достижения целей отмечают профессионализм (44%). Люди старше 55 лет надеются на семью (42%), считают важным средством материальную обеспеченность (26% против 17% по сравнению с группой молодых людей) и предпочитают следовать традициям (11% против 3% по сравнению с группой молодых людей). Следовательно, мировоззрение молодых людей в большей степени опирается на внутренний локус-контроль и ответственность за собственные успехи и неудачи, установку на поиск нового. Вместе с тем эта социальная группа, будучи сфокусированной на собственной жизни и на достижении личного успеха, в меньшей степени задумывается над такими общественнополитическими проблемами современной России, как законность и стабильность в стране. Молодые респонденты демонстрируют самые низкие показатели в отношении такой ценности, как уважение к традициям.

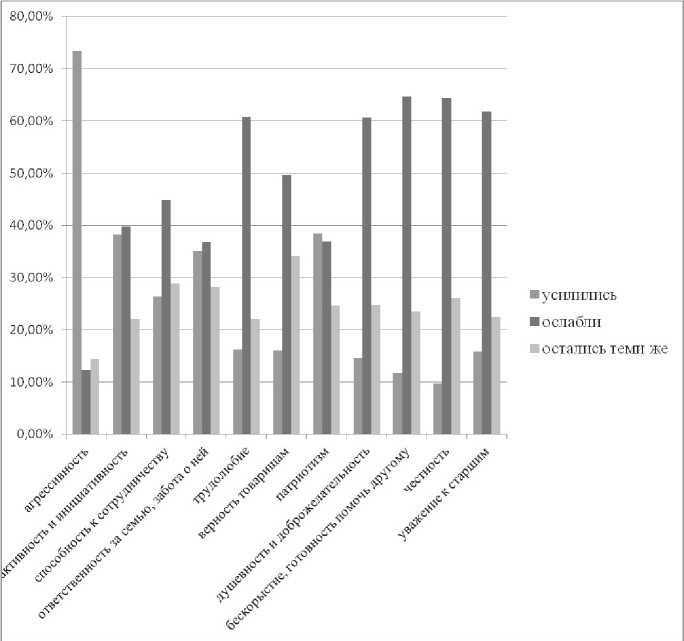

Анализу в исследовании подвергались также оценки в отношении динамики таких нравственных качеств современных россиян, как честность, душевность, бескорыстие, способность к сотрудничеству, ответственность за семью, трудолюбие, верность товарищам, уважение к старшим и т.п. (см. рис. 1). Подавляющее большинство респондентов (73,3%) отметили усиление за последние 5–10 лет агрессивности в обществе. Данным фактом в большей степени озабочены респонденты женского пола по сравнению с респондентами мужского пола (79,3% против 65,9%), и связано это, видимо, с тем, что, кроме насилия в обществе, женщины традиционно испытывают насилие в семье. В то же время, по мнению респондентов, ослабли такие качества, как бескорыстие и готовность помочь другому (64,7%), честность (64,4%), уважение к старшим (61,8%), трудолюбие (60,7%), бескорыстие, душевность и доброжелательность (60,6%), верность своим товарищам (49,7%), способность к сотрудничеству (44,8%). Сравнение этих данных по возрастным группам показывает, что молодые респонденты в большей степени, чем лица зрелого возраста, озабочены ослаблением таких качеств, как «способность к сотрудничеству» (50% против 39%), «верность товарищам» (57,8% против 44,7%). Более 70% респондентов старшего поколения считают, что ослабло такое качество, как уважение к старшим, тогда как среди респондентов зрелого возраста таких 52%. Данные результаты показывают преобладание негативных позиций в оценке динамики происходящих процессов в сфере морального состояния российского общества. Подобная тенденция проявляется во всех социальных группах, однако наибольшую обеспокоенность мы наблюдаем со стороны лиц, имеющих низкие доходы, лиц, занятых в негосударственном секторе экономики и проживающих в поселках городского типа. Следовательно, именно данные социальные группы в наибольшей степени ощущают на себе последствия изменений в сфере нравственных отношений. Эмоциональное состояние при таких оценках можно охарактеризовать как состояние незащищенности и угнетенности.

По поводу динамики других нравственных качеств наблюдается поляризация мнений при сопоставлении результатов опросов. Респонденты, имеющие более высокий уровень материальной обеспеченности, чаще отмечают усиление такого качества среди россиян, как патриотизм (51%) по сравнению с менее обеспеченной группой (30%). Руководители (51%), предприниматели (58,6%), лица в возрасте до 55 лет (44,2%) отмечают положительную динамику в отношении таких качеств, как активность, целеустремленность и инициативность. А военнослужащие (56,5%), пенсионеры (46,8%), лица, живущие в сельской местности (43%), разведенные (55,4%), респонденты старше 55 лет (43,4%) и женщины (42,6%) отмечают ослабление этого качества за последние 5–10 лет. Данные результаты свидетельствует о растущей дифференциации реального положения представителей перечисленных социальных групп. Наблюдаются также противоречия и в том, что более 20% респондентов отмечают в качестве основного средства достижения успеха в жизни взаимопомощь и доверие к людям, но при этом более 60% сетуют на ослабление этих качеств у окружающих, а около 50% категорично ответили, что людям доверять нельзя. Учитывая то, как чутко и эмоционально реагируют россияне на утрату вышеобозначенных качеств, можно сделать вывод о значимости и особой востребованности сегодня таких показателей нравственности человека, как честность, душевность, бескорыстие и верность. Можно предположить, что ценность нравственного начала в обществе будет расти. Так, лонгитюдные исследования показывают, что в последние годы россияне стали гораздо больше ценить «духовность», «смелость» и «творческое начало» [Демидов 2009: 94].

Если рассматривать модернизационный потенциал различных возрастных групп, опираясь на результаты нашего исследования, то можно предположить, что такие

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Как, по Вашему мнению, изменились качества людей за последние 5–10 лет?»

идеалы гражданского общества, как свобода, ответственность, нравственная зрелость способны поддержать около 20% населения. Остальная часть нравственные поступки способна совершать либо из страха перед наказанием, либо из потребности в идентификации с другими. Конечно, окончательные выводы должны быть основаны на более масштабных исследованиях.

Таким образом, социокультурный контекст происходящих в стране трансформаций отражается в противоречии нравственных установок населения. Анализ особенностей ценностной системы россиян показал преобладание ориентации на традиционные ценности. Группа лиц, ориентирующихся на коллективные ценности, составляет, по нашим данным, около 35%. Индивидуалистические ценности близки 25% респондентов. Что же касается остальных 40% сограждан, то они могут быть отнесены к представителям смешанного типа, чьи взгляды носят не полностью согласованный характер, совмещая в себе коллективистские и индивидуалистические установки и ценности одновременно. Следовать в своей жизни принципам нравственности готовы лишь 18,5% респондентов. Группы с разными типами нравственной ориентации сближает общий для них запрос на такие качества, как честность, совесть, бескорыстие, душевность и доброжелательность. Но о консолидационном потенциале этих ценностей можно говорить с большой долей условности.

Фактически четко просматривается в этой области лишь одна закономерность: переход молодого поколения от социальных ценностей к ценностям индивидуализма. С увеличением возраста доля ориентирующихся на самовыражение, соб- ственные усилия, свободу реализации своих потребностей снижается. В связи с этим необходимо учитывать, что внедряемая в ходе реформ система ценностей первоначально усваивается молодежью и становится доминирующей спустя 15–18 лет после начала преобразований.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Консолидация различных социальных слоев и групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных норм и единых ценностных приоритетов в условиях современной России», проект № 15-03-00382 а.

Список литературы Динамика общекультурных нравственных ценностей в условиях модернизации российского общества

- Демидов А.М. 2009. Исследования компании GfK Rus. -Маркетинг в России и за рубежом. № 6. С. 94-95

- Мастикова Н.С. 2013. Ценности россиян: что следует из сопоставления статистик международных исследований ценностей. -Социологический журнал. № 1. С. 23-37

- Постникова М.И. 2008. Межпоколенные отношения в контексте социокультурных изменений в современной России. -Известия РГПУ. Общественные и гуманитарные науки. № 12(81). С. 265-278

- Сазонов Б.В. 2003. Проблемы и пути модернизации российского образования. -Механизмы управления процессами модернизации в образовании. М.: ГУ ВШЭ. С. 112-123

- Семенов В.В. 2015. Социокультурная поляризация и общественное согласие в контексте концепции российской полиментальности. -Труды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Т. 206. С. 92-100

- Ситкевич Н.В. 2011. Особенности трансформации нравственных ценностей в условиях информатизации общества: автореф. дис. … к.филос.н. Тула. 21 с