Динамика осмотического давления клеточного сока в тканях растений сои

Автор: Саенко Г.М., Лучинский А.С., Зеленцов С.В.

Статья в выпуске: 2 (137), 2007 года.

Бесплатный доступ

Изучали 19 коллекционных сортообразцов сои различного происхождения и степени адаптации к высоким летним температурам и дефициту осадков по уровню потенциального осмотического давления клеточного сока в нижних междоузлиях растений. В результате исследований были установлены сортовые различия по этому показателю в онтогенезе. Выделены четыре группы сортообразцов, отличающихся онтогенетической динамикой и величиной осмотического давления клеточного сока на поздних этапах развития растений.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150833

IDR: 142150833 | УДК: 633.853.52:582.683.2

Текст научной статьи Динамика осмотического давления клеточного сока в тканях растений сои

В последние годы промышленные посевы сои в Краснодарском крае достигают 160-170 тыс. га. При этом рост производства сои осуществляется на фоне развивающегося потепления климата, за последние 30 лет уже вызвавшего увеличение среднегодовой температуры в регионе более чем на 1 °С. Постепенно увеличивается продолжительность и интенсивность летних засух. Аналогичные изменения климата наблюдаются и в большинстве основных мировых зон соесеяния (Зеленцов, Бушнев, 2006).

Одновременно с потеплением и аридизацией климата наблюдается увеличение распространения гриба Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. – возбудителя пепельной гнили, также известного как «увядание сухой погоды» или «летнее увядание». В некоторых штатах США уже зафиксированы эпифи-тотии этой болезни (Wyllie, 1989; Yang, Navi, 2003, 2005).

Генетическая устойчивость к грибу М. phaseolina у сои, как и у других культур, не обнаружена, однако в тканях отдельных форм сои, даже на фоне острой засухи, микросклероции гриба не образуются (Smith et al, 2007).

В связи с продолжающимся расширением площади посева сои в Краснодарском крае и возрастающей частотой наступления продолжительных и интенсивных засушливых периодов, увеличивающих вероятность развития М. phaseolina в промышленных посевах сои, актуальным является создание засухоустойчивых сортов сои, не поражающихся пепельной гнилью.

Биологические особенности возбудителя пепельной гнили и специфический характер взаимоотношений с растением-хозяином позволили нам выдвинуть гипотезу макрофоминоустойчивости сои, основанную на градиенте осмотического давления внутри и вне мицелия гриба. Первым этапом реализации нашей гипотезы явилась разработка методов контроля концентрации клеточного сока в тканях растений сои, а также изучение полиморфизма рабочей коллекции сои по потенциальному осмотическому давлению клеточного сока в критические для проявления болезни фазы онтогенеза.

Материал и методы. В эксперименте изучали 19 коллекционных сортообразцов сои различного проис- хождения и степени адаптации к высоким летним температурам и дефициту осадков. Потенциальное осмотическое давление клеточного сока (ОДКС) определяли в трёх нижних междоузлиях на 3-5 типичных растениях каждого сортообразца рефрактометрическим методом на рефракторе ИРФ-22 по методике Н. Н. Третьякова (1990). При помощи ручного пресса получали клеточный сок из каждого образца. На рефрактометре определяли показатель его преломления, который переводили в килопаскали (кПа) с учётом температурного коэффициента. В течение вегетации проводили регулярный мониторинг ОДКС на растениях всех исследуемых генотипов.

Результаты и обсуждение. В 2007 г. погодные условия на центральной экспериментальной базе ВНИИМК сложились крайне неблагоприятными по температурному режиму и влагообеспечению для роста и развития сои. Начиная с мая по сентябрь среднемесячные температуры воздуха превышали среднемноголетние значения на 2,6-4,3 С. За этот же период времени осадков выпало в два раза меньше в сравнении со среднемноголетними значениями. Таким образом, сложившиеся погодные условия оказались благоприятными для оценки рабочей коллекции сои на ОДКС.

Наши исследования показали, что ОДКС в фазу 3-х настоящих листьев варьировало у разных сорто-образцов от 8,0 до 12,1 кПаX 10-2 и в среднем по опыту составляло около 10 кПаX 10-2. Минимальное ОДКС, составляющее 8,04-8,47 кПаX 10-2, обнаружено у сорта американской селекции Stine 1680 и российского (ВНИИМК) сорта РВБ. Максимальное ОДКС в эту фазу развития сои, составившее 11,9612,11 кПаX 10-2, выявлено у всех приморских сорто-образцов (таблица).

К началу фазы бутонизации (19 июня) осмотическое давление клеточного сока в среднем по опыту увеличилось до 12,6 кПаX10-2 при варьировании этого показателя от 11,0 до 13,7 кПаX 10-2. В эту фазу минимальным ОДКС отличались, в основном, средние и поздние сорта кубанской селекции. В группу сортов с максимальным ОДКС, достигавшим 13,013,7 кПаX 10-2, вошли преимущественно сортообраз-цы дальневосточного происхождения, а также позднеспелый кормовой сорт Трембита селекции

ВНИИМК. В начале бобообразования ОДКС в среднем составило 13,8 кПаX 10-2, а к концу этой фазы (26 июля) превысило 15 кПаX 10-2.

Таблица – Динамика осмотического давления клеточного сока в тканях нижних междоузлий сои, кПа A 10-2

|

Сортообразец |

Дата определения, день, месяц |

||||

|

31.05 |

19.06 |

03.07 |

26.07 |

29.08 |

|

|

Вилана |

10,04 |

13,37 |

14,61 |

14,75 |

12,47 |

|

к-521 |

9,70 |

12,70 |

13,89 |

14,30 |

15,75 |

|

Rouest-213 |

9.22 |

12.68 |

13.66 |

14.36 |

14.57 |

|

Фора |

10,31 |

11,02 |

12,76 |

16,17 |

17,02 |

|

Трембита |

10,25 |

13,32 |

14,00 |

16,48 |

18,57 |

|

ВНИИМК 1 |

9,22 |

11,44 |

13,45 |

15,40 |

16,50 |

|

Неполегающая 2 |

9,75 |

11,58 |

13,24 |

15,78 |

14,51 |

|

КСХИ 709 |

9,24 |

13,39 |

14,12 |

16,35 |

16,95 |

|

ВИР-5923 |

10,72 |

12,11 |

14,72 |

16,39 |

18,60 |

|

Амурская жёлтая |

10,88 |

13,62 |

14,05 |

14,45 |

18,03 |

|

Stine 1680 |

8,04 |

12,30 |

13,50 |

14,78 |

19,46 |

|

Т-102 |

9,78 |

11,70 |

14,83 |

13,31 |

17,92 |

|

Е-Шен-Доу |

10,79 |

13,67 |

13,89 |

15,39 |

21,56 |

|

ВИР 6552 |

10,24 |

13,22 |

14,48 |

14,62 |

17,84 |

|

Приморская 1356 |

12,01 |

12,00 |

13,59 |

14,89 |

18,05 |

|

Цзилинь х Картер |

11,96 |

13,60 |

13,48 |

15,35 |

18,17 |

|

Приморская 1348 |

12,11 |

12,85 |

14,42 |

15,78 |

17,70 |

|

РВБ |

8,47 |

12,11 |

12,74 |

13,79 |

17,36 |

|

Ты-Цзя-Цзы |

9,60 |

13,00 |

13,48 |

15,83 |

- |

|

Среднее |

10,1 1 |

12,6 1 |

13,8 1 |

15,2 1 |

17,3 |

К фазе физиологического созревания исследуемых сортов осмотическое давление в среднем по опыту возросло до 17,3 кПаX 10-2, при варьировании показателя от 12,5 у основного в Западном Предкавказье сорта Вилана до 21,6 кПаX 10-2. у стародавнего слабоокультуренного сорта китайской селекции Е-Шен-Доу.

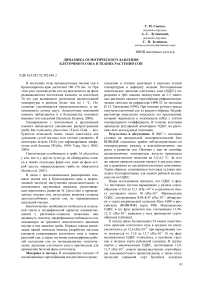

В целом за весь период онтогенеза по реакции ОДКС на острозасушливые условия внешней среды предварительно выделились четыре группы сортов (рисунок а-г ).

Первый тип динамики ОДКС в онтогенезе отличался практически непрерывным возрастанием этого показателя, достигая самых высоких в эксперименте значений. Такой тип был обнаружен у коллекционного сортообразца Е-Шен-Доу, отличающегося наибольшим количеством признаков, свойственных малоокультуренным формам сои (рисунок а ).

Второй тип также характеризовался непрерывным нарастанием ОДКС, однако скорость прироста показателя, а также максимальные значения показателя были ниже по сравнению с первым типом. Такой тип был свойственен сорту Приморская 1348 и другим сортам дальневосточной селекции, а также высокорослым поздним сортам селекции ВНИИМК (рисунок б ).

Третий тип характеризовался постепенным замедлением прироста осмотического давления в онтогенезе таким образом, что ОДКС достигало максимума в период бобообразования и далее изменилось незначительно. Характерным представителем этого типа яв-

Рисунок – Типы динамики осмотического давления клеточного сока у сои в онтогенезе лялся французский сорт Rouest-213. Близок к нему по динамике ОДКС также оказался межвидовой гибрид между дикорастущей уссурийской и культурной соей КСХИ 709 (рисунок в).

Последний, четвёртый тип ОДКС, характеризующийся максимумом в период бобообразования и снижающийся в период полного налива семян, был наиболее выражен у сорта Вилана, а также в некоторой степени у сорта Неполегающая 2 (рисунок г ).

Заключение. В результате исследований были установлены сортовые различия по динамике потенциального осмотического давления клеточного сока в онтогенезе. Выделены четыре группы сортообраз-цов, отличающихся величиной этого показателя на поздних этапах развития растений. В дальнейших исследованиях будет изучена зависимость осмотического давления клеточного сока на распространённость и вредоносность пепельной гнили.