Динамика показателей клеточного иммунитета у пациенток с огнестельными ранениями малого таза

Автор: Масляков В.В., Салов И.А., Капралов С.В., Паршин А.В., Дралина О.И., Барсуков В.Г., Полиданов М.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить изменения показателей клеточного иммунитета у пациенток с проникающими огнестрельными ранениями малого таза в ближайшем послеоперационном периоде. Материалы и методы. В исследование было включено 40 пациенток из числа гражданского населения, которые проходили лечение по поводу проникающих огнестрельных ранений малого таза, полученных в результате локальных боевых действий. Средний возраст составил 36±4 лет. Были сформированы две клинические группы. В первую (А) были отобраны раненые в количестве 20 (50%) человек, временной промежуток у которых не превысил 60 мин., во вторую (Б) — 20 (50%) раненых, временной промежуток у которых превысил 60 мин. Для достижения поставленной цели было проведено исследование лабораторных показателей, характеризующих клеточный иммунитет: общее количество лейкоцитов в периферической крови, лимфоцитов (%), определении изменений показателей субпопуляций как Т-лимфоцитов, так и В-лимфоцитов. Проводился подсчет количества зрелых Т-лимфоцитов (CD3+); Т-хелперов (CD4+); цитотоксических Т-клеток (CD8+); натуральных киллеров (CD16+); В-клеток (CD20+). Результаты. Установлено, что изменения в клеточном звене системы иммунитета при огнестрельных ранениях малого таза зависят от времени, прошедшего с момента получения ранения да начала выполнения хирургического вмешательства. Если хирургическое вмешательство было выполнено до одного часа от момента получения ранения, изменения наступали позже и восстанавливались раньше по сравнению с группой раненых, которым хирургическое вмешательство было выполнено позднее одного часа от момента получения ранения.

Ранения малого таза, клеточный иммунитет, послеоперационный период

Короткий адрес: https://sciup.org/140307073

IDR: 140307073 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_2_81

Текст научной статьи Динамика показателей клеточного иммунитета у пациенток с огнестельными ранениями малого таза

В ответ на повреждение развиваются изменения, получившие название травматическая болезнь [1; 2]. При этом немаловажное значение отводится изменению иммунологического статуса организма [1; 3]. Изменения иммунологических показателей в раннем периоде травматической болезни отражают тяжесть состояния, прогноз течения и исход [1; 4]. Безусловно, они носят универсальный характер, однако, изменения в иммунном статусе зависят от характера повреждения. В связи с этим, вызывают определений интерес изменения в иммунном статусе при огнестрельных ранениях малого таза у женщин.

Цель

Изучить изменения показателей клеточного иммунитета у пациенток с проникающими огнестрельными ранениями малого таза в ближайшем послеоперационном периоде.

DYNAMICS OF CELLULAR IMMUNITY INDICATORS INPATIENTS WITH PARALLEL PELVIC INJURIES

-

1 Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov

-

2 Private institution educational organization of higher education

«Medical University «Reaviz»

Materials and methods. The study included 40 female patients from the civilian population who were treated for penetrating gunshot wounds of the pelvis received as a result of local hostilities. All patients were female, the average age was 36±4 years. Two clinical groups were formed. In the first (A), the wounded were selected in the number of 20 (50%) people, whose time interval did not exceed 60 minutes, in the second (B) — 20 (50%) wounded, whose time interval exceeded 60 minutes. To achieve this goal, a study of laboratory parameters characterizing cellular immunity was conducted: the total number of leukocytes in peripheral blood, lymphocytes (%), determining changes in subpopulations of both T-lymphocytes and B-lymphocytes. The number of mature T lymphocytes (CD3+); T helper cells (CD4+); cytotoxic T cells (CD8+); natural killers (CD16+); B cells (CD20+) was calculated.

Results. As a result of the study, it was found that changes in the cellular link of the immune system in gunshot wounds of the pelvis depend on the time elapsed from the moment of injury to the beginning of surgical intervention. At the same time, if surgical intervention was performed up to one hour from the moment of injury, changes in the subjects occurred later and recovered earlier compared to the group of wounded who underwent surgical intervention later than one hour from the moment of injury.

Материалы и методы

В исследование было включено 40 пациенток из числа гражданского населения, которые проходили лечение по поводу проникающих огнестрельных ранений малого таза, полученных в результате локальных боевых действий. Средний возраст составил 36±4 лет. Доказано, что ближайший послеоперационный период зависит от временного фактора, занимающего промежуток от момента ранения до выполнения хирургического вмешательства. Были сформированы две клинические группы. В первую (А) были отобраны раненые в количестве 20 (50%) человек, временной промежуток у которых не превысил 60 мин., во вторую (Б) — 20 (50%) раненых, временной промежуток у которых превысил 60 мин. В исследование были включены пациентки, получившие множественные проникающие оскольчатые ранения малого таза, кровопотеря которых в обеих группах не превышала 1000 мл.

Оценка состояния в момент поступления проводилась с применением шкалы ВПХ-ОР [5; 6]. В соответствии с данной шкалой в группе А преобладали повреждения, которые расценивались в 0,6–0,8 баллов (ранения средней степени тяжести), а в группе Б — в 1,3–1,6 баллов (тяжелые ранения). Исключались ранения, не проникающего характера.

Проведены исследования: общее количество лейкоцитов в периферической крови, лимфоцитов (%) с использованием автоматического гематологического анализатора «Mdonic CA 530 — Thor», определении изменений показателей субпопуляций как Т-лимфоцитов, так и В-лимфоцитов. Проводился подсчет количества зрелых Т-лимфоцитов (CD3+); Т-хелперов (CD4+); цитотоксических Т-клеток (CD8+); натуральных киллеров (CD16+); В-клеток (CD20+). Исследование данных параметров осуществлялось с использованием метода твердофазного иммуноферментного анализа (АО «Вектор-Бест»). Исследование данных показателей проводилось в динамике на 1–3; 5–7; 10–15; 17–19 сутки после выполненной операции.

Для сравнения были проведены исследование аналогичных показателей у 20 женщин, давших свое согласие на проведение исследования, того же возраста, не имеющих на момент острых или хронических заболеваний. Данные женщины составили группу сравнения, которым исследование проводилось однократно.

Полученные результаты исследования данные заносились в базу данных, которая представляет из себя таблицу в формате Excel, обрабатывались с помощью описательных методов статистики. Использовался критерий согласия х2. Статистическая значимость определялась как р<0,05. Для установления корреляционных связей был использован непараметрический критерий Спирмена (r). Трактовка полученных результатов с использованием данного критерия, осуществлялась с учетом силы связи: r>0,01–0,29 — слабая положительная связь, r>0,30–0,69 — умеренная положительная связь, r>0,70–1,00 — сильная положительная связь. На проведение исследования было получено положительное заключение локального этического комитета частного учреждения образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз».

Результаты

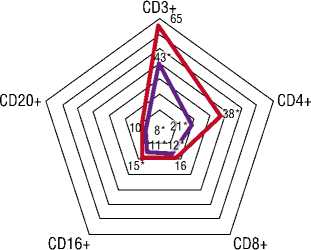

Результаты исследования показали, что в группе сравнения, которая состояла из добровольцев, показатель CD3+ составил 66% [63; 68] и 1,7 х 10 9 /л [1,2; 1,9], CD4+ 42% [38; 46] и 1,4 х 109/л [0,8; 1,8], CD8+ 18% [16; 20] и 0,6 х 109/л [0,4; 0,9], CD16+ 18% [15; 19] и 0,3 х 109/л [0,1; 0,7], CD20+ 13% [11; 15] и 0,23 х 109/л [0,21; 0,27]. Данные показатели соответствуют ранее полученным результатам у доноров женского пола без выявленной патологии [7]. Результаты, полученные в исследуемых группах на 1–3 сутки после выполненной операции, отражены на рисунке 1.

Анализ данных, отраженных на рисунке 1, показывает, что в группе А на данные сутки, были отмечены

^— Группа А ^^— Группа Б

Рис. 1. Соотношение показателей клеточного иммунитета в двух сравниваемых группах на 1–3 сутки после выполненной операции (в %). Примечание: здесь и далее * — знак, показывающий статистически достоверную разницу (p<0,05) по сравнению со здоровыми донорами.

— Группа А — Группа Б

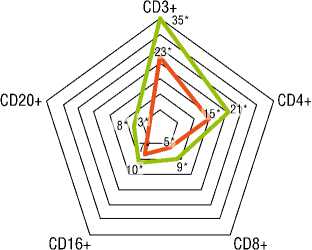

Рис. 2. Соотношение показателей клеточного иммунитета в двух сравниваемых группах на 5–7 сутки после выполненной операции (в %).

различные изменения, количество CD3+ составил 65% [60; 67] и 1,4 х 109/л [0,9; 1,6] (г = 0,17, p>0,05), CD4+ 38% [26; 42] и 1,4 х 109/л [0,4; 1,6] (г = 0,67, p<0,05), CD8+ 16% [12; 19] и 0,5 х 109/л [0,2; 0,8] (г = 0,15, p>0,05), CD16+ 15% [11; 17] и 0,1 х 109/л [0,08; 0,4] (г = 0,77, p<0,05), CD20+ 10% [6; 12] и 0,21 х 109/л [0,17; 0,24] (г = 0,13, p>0,05). В то же время в группе Б отмечалось снижение всех исследуемых показателей по сравнению с показателями группы сравнения: CD3+ 43% [36; 47] и 0,3 х 109/л [0,02; 1,5] (г = 0,87, p<0,05), CD4+ 21% [16; 27] и 0,7 х 109/л [0,05; 0,9] (г = 0,77, p<0,05), CD8+ 12% [8; 16] и 0,2 х 109/л [0,07; 0,8] (г = 0,75, p<0,05), CD16+ 11% [8; 14] и 0,06 х 109/л [0,04; 0,2] (г = 0,78, p<0,05), CD20+ 8% [3; 9] и 0,14 х 109/л [0,9; 0,18] (r = 0,83, p<0,05).

На 5–7 сутки после выполненной операции, в обеих группах отмечено снижение исследуемых показателей (Рис. 2), причем более выраженные изменения отмечены в группе Б. Так, CD3+ в группе А составил 35% [29; 37], 0,1 х^109/л [0,06; 1,5] (г = 0,87, p<0,05), в группе Б — 23% [19; 27], 0,05 х 109/л [0,03; 0,08] (г = 0,88, p<0,05). CD4+ соответственно, 2% [18; 31], 0,8 х 109/л [0,1; 1,6] (г = 0,82, p<0,05) и 15% [10; 19], 0,3 х 109/л [0,06; 0,8] (г = 0,87, p<0,05). CD8+ 9% [6; 12], 0,4 х 109/л [0,1; 0,7] и 5% [3; 8], 0,1 х 109/л [0,07; 0,6] (г = 0,84, p<0,05). CD16+ 10% [7; 11], 0,1 х 109/л [0,07; 0,5] (г = 0,88, p<0,05). CD20+ 8%

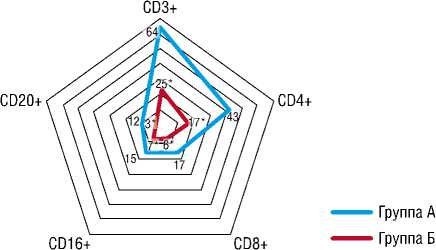

Рис. 3. Соотношение показателей клеточного иммунитета в двух сравниваемых группах на 10–15 сутки после выполненной операции (в %).

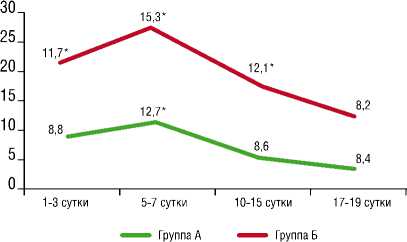

Рис. 4. Динамика количества лейкоцитов в периферической крови у пациенток группы А и Б ( х 109/л)

[6; 11], 0,15 х 10 9 /л [0,11; 0,19] (r = 0,86, p<0,05) и 3% [1; 5], 0,9 х 109/л [0,5; 0,12] (r = 0,86, p<0,05).

К 10-15 суткам после выполненной операции, существенных изменений в исследуемых показателях группы Б отмечено не было, в то же время в группе А отмечалось восстановление практически всех показателей клеточного иммунитета, которые стали соответствовать данным, полученным в группе сравнения из добровольных доноров (Рис. 3). При этом показатели восстанавливались как в процентном соотношении, так и абсолютных цифрах. Так, показатель CD3+ составил 64 % [58; 68] и 1,6 х 109/л [1,2; 1,9] (r = 0,17, p>0,05), CD4+ 43 % [36; 48] и 1,6 х 109/л [0,7; 1,9] (г = 0,11, p>0,05), CD8+ 17% [16; 23] и 0,8 х 109/л [0,4; 1,3] (г = 0,16, p>0,05), CD16+ 15% [11; 19] и 0,2 х 109/л [0,08; 0,6] (г = 0,67, p<0,05), CD20+ 12 % [10; 16] и 0,21 х 109/л [0,20; 0,25] (г = 0,14, >0,05).

Восстановление показателей клеточного иммунитета в двух сравниваемых группах отмечено к 17–19 суткам после выполненной операции, когда все исследуемые показатели стали соответствовать результатам, полученным в группе сравнения.

Количество лейкоцитов в периферической крови у пациенток двух групп, отражены на рисунке 4.

На основании данных, отраженных на рисунке 4, видно, что в группе А в 1–3 сутки после оперативного лечения, количество лейкоцитов в периферической крови соответствовало физиологически нормальным показателям — 8,8 х 109/л [7,5; 9,7] (г = 0,14, p>0,05). В то же время в группе Б на данные сутки отмечалось увеличение данного показателя, как по сравнению с группой, А, так и с физиологической нормой и составило 11,7 х 109/л [10,8; 13,2] (r = 0,84, p<0,05). При дальнейшем исследовании было установлено, что на 5-7 сутки после выполненной операции, как в группе А, так и в группе Б происходило увеличение количества лейкоцитов в периферической крови. В группе А данный показатель составил 12,7 х 109/л [11,4; 14,5] (г = 0,82, p<0,05), в группе Б — 15,3 х 109/л [13,6; 16,4] (r = 0,88, p<0,05). На 10–15 сутки после выполненной операции, количество лейкоцитов в периферической крови у пациенток группы А уменьшалось до физиологически нормальных показателей и составляло 8,6 х 109/л [7,8; 9,3] (г = 0,13, p>0,05), вместе с тем, в груп-

17-19 сутки

10-15 сутки_____________________—_____

5-7 сутки

30’

1-3 сутки

I I Группа А Группа Б

Рис. 5. Количество лимфоцитов в периферический крови в группах А и Б в динамике (в %).

пе Б оно оставалось повышенным до 12,1 х 109/л [10,1; 13,6] (r = 0,84, p<0,05). Восстановление количества лейкоцитов в периферической крови у пациенток группы А и Б было отмечено на 17-19 сутки после выполненной операции, когда исследуемые показатели достигли физиологически нормальных величин, в группе, А — 8,4 х 109/л [7,3; 8,8] (г = 0,13, p>0,05), а в группе Б — 8,2 х 109/л [7,1; 8,7] (r = 0,11, p>0,05).

Исследование количество лимфоцитов в периферической крови в группе сравнения показали, что их содержание соответствует 38% [36; 42]. Результаты исследования лимфоцитов в периферический крови в группах А и Б в динамике, отражены на рисунке 5.

Из представленных на рисунке 5 данных видно, что в 1–3 сутки после выполненного оперативного лечения, изменений в процентном соотношении лимфоцитов в периферический крови в группах А и Б не было выявлено. Так, в группе А оно составляло 37% [34; 39] (r = 0,14, p>0,05), в группе Б — 38% [36; К 5–7 суткам после хирургического вмешательства происходило снижение количества лимфоцитов в периферический крови, как в группе А, так и группе Б, соответственно, до 30% [26; 32] (r = 0,74, p<0,05) и 27% [24; 29] (r = 0,78, p<0,05). К 10–15 суткам после выполненной операции, в группе А отмечалось восстановление количества лимфоцитов в периферический крови, которое составляло 35% [32; 37] (r = 0,12, p>0,05), однако в группе Б количество лимфоцитов было снижено до 27% [24; 29] (r = 0,78, p<0,05). Полное восстановление коли-

чества лимфоцитов в периферический крови в группах А и Б происходило к 17–19 послеоперационным суткам, когда они стали составлять соответственно, 36% [33; 38] (r = 0,12, p>0,05) и 37% [35; 39] (r = 0,11, p>0,05).

Обсуждение

Представленное исследование показывает, что в результате огнестрельных ранений малого таза происходят изменения в клеточном иммунитете, причем данные изменения зависят от времени, прошедшего с момента получения ранения да начала выполнения хирургического вмешательства. Если хирургическое вмешательство было выполнено до одного часа от момента получения ранения, изменения наступали позже и восстанавливались раньше по сравнению с группой раненых, которым хирургическое вмешательство было выполнено позднее одного часа от момента получения ранения. Так, в группе А изменения в показателях клеточного иммунитета начинались регистрироваться с 5–7 суток после выполненной операции, а восстанавливались на 10-15 сутки после выполненной операции, тогда как в группе Б, они начинались с 1–3 суток после выполненной операции, а восстанавливались лишь к 17–19 суткам после операции. Одновременно с этим изменения в группе Б были более выражены, чем в группе А. Исходя из этого можно сделать заключение, что травматическая болезнь была более выражена в группе Б, что не могло не сказаться на течении ближайшего послеоперационного периода. Это подтверждается проведенным анализом течения ближайшего послеоперационного периода 86 пациенток, принявших участие в исследовании. Осложнения отмечены у 38 (44,2%) человек, в группе А — у 12 (13,9%), в группе Б — у 26 (30,2%) (r = 0,76, p<0,05). Из этого количества, осложнения, которые можно отнести к снижению иммунной защиты, были отмечены у 19 (22,1%) человек, в группе А — в 4 (4,6%), а в группе Б — в 15 (17,4%) наблюдениях (r = 0,84, p<0,05). В первую очередь к таким осложнениям следует отнести развитие пневмонии и гнойные процессы в области послеоперационной раны. Все это необходимо учитывать при ведении пациенток с огнестрельными ранениями малого таза.

Заключение

Изменения в клеточном звене системы иммунитета при огнестрельных ранениях малого таза зависят от времени, прошедшего с момента получения ранения да начала выполнения хирургического вмешательства. При этом в том случае, если хирургическое вмешательство было выполнено до одного часа от момента получения ранения, изменения в исследуемых наступали позже и восстанавливались раньше по сравнению с группой раненых, которым хирургическое вмешательство было выполнено позднее одного часа от момента получения ранения.

Список литературы Динамика показателей клеточного иммунитета у пациенток с огнестельными ранениями малого таза

- Золотухин С.Е., Юдин В.А., Шпаченко Н.Н., Чирах Т.М. Особенности иммунологической реактивности у пострадавших с политравмой в раннем периоде травматической болезни // Университетская клиника. — 2016. — Т.12. — №2. — С.39-43.

- Калинкин О.Г. Травматическая болезнь // Травма. — 2013. — Т.14. — №3. — С.59-65.

- Фирсов С.А., Матвеев Р.П. Механизмы иммунного ответа при травматической болезни, осложненной нозокоминальной пневмонией, у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в зависимости от злоупотребления алкоголем в анамнезе // Фундаментальные исследования. — 2014. — №10(Ч.8). — С.1582-1586.

- Корсаков И.Н., Восканян С.Э., Найденов Е.В. и др. Зависимость частоты развития инфекционных осложнений вмешательств на органах брюшной полости от выраженности иммунного ответа на операционную травму // Саратовский научно-медицинский журнал. — 2013. — Т.9. — №4. — С.954-957.

- Семенов А.В., Сороковиков В.А. Шкалы оценки тяжести и прогнозирования исхода травм // Политравма. — 2016. — №2. — С.80-90.

- Гуманенко Е.К., Бояринцев В.В., Супрун Т.Ю., Ляшедько П.П. Объективная оценка тяжести травм (учебное пособие). — Санкт-Петербург, 1999. С.3-5.

- Масляков В.В., Павлова О.Н., Федотова Н.Н. и др. Особенности изменений показателей иммунного статуса при ишемическом инсульте в остром периоде с учетом гендерных различий // Российский иммунологический журнал. — 2020. — Т.23. — №1. — С.51-60. doi: 10.46235/1028-7221-006-GISО.