Динамика показателей кровообращения при формировании и заживлении дефектов костей свода черепа

Автор: Гордиевских Н.И., Сбродова Л.И., Дьячков А.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

В экспериментальных условиях на 8 взрослых беспородных собаках изучена гемодинамика тканей сегмента черепа, на теменной кости которого формировали фрезевые отверстия, проникающие до твердой мозговой оболочки. Установлено, что нанесение фрезевых отверстий приводит к перестройке кровеносного русла, основой которого являются расширение просвета всех звеньев циркуляторного русла, ускорение кровотока, раскрытие резервных сосудов и ангиогенез. Выявленные нами изменения со стороны гемодинамики свидетельствуют о том, что применяемая в РНЦ «ВТО» методика формирования и заживления дефектов костей свода черепа позволяет улучшить кровоснабжение головного мозга.

Череп, дефект, гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120879

IDR: 142120879

Текст научной статьи Динамика показателей кровообращения при формировании и заживлении дефектов костей свода черепа

Несмотря на большое разнообразие методов пластического закрытия дефектов, давность их применения, этот вопрос остается актуальным и в наши дни [1, 4, 5]. Широкое внедрение чре-скостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза в ортопедотравматологическую практику, ангиологию, челюстно-лицевую хирургию, онкологию, вертебрологию и нейрохирургию, успехи, достигнутые в этих разделах медицины, а также фундаментальные исследования, на основе которых профессором Г.А. Илизаровым и его единомышленниками была сформулирована и подтверждена клиническими примерами общебиологическая концепция о факторе "напряжения растяжения", стимулирующим и поддерживающим генез тканей, позволили по-новому подойти и к вопросам краниопластики.

В результате черепно-мозговой травмы образуется дефект костей свода черепа. На месте дефекта в отдаленном периоде травматической болезни образуется соединительнотканный рубец, сращенный с краями костного дефекта, оболочками мозга, надкостницей, кожей, в результате чего возникают гемодинамические, ликвороциркуляторные, функциональные и органические нарушения, усугубляющие ишемию головного мозга [4].

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей мозгового кровообращения после формирования и заживления дефектов костей свода черепа собак.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проанализированы 72 реограммы (РЭГ) 8 взрослых беспородных собак в возрасте от 1 до 3 лет, которым на теменной кости справа формировали фрезевые отверстия, проникающие до твердой мозговой оболочки.

Кровообращение тканей черепа изучали ме- тодом реографии [2, 6]. Применялось общепринятое лобно-сосцевидное отведение, отражающее кровенаполнение тканей черепа в межэлектродном пространстве. С помощью приборов РГ 4-01 и «Мингограф-82» записывали широкополосную и дифференцирующую реограммы.

Синхронно вели запись электрокардиограммы.

Животные находились в эксперименте в течение 5 месяцев. Исследование проводили до оперативных вмешательств и после них через 1, 2, 3 недели и в последующем через каждый месяц.

Проводили качественный и количественный анализ РЭГ. Нами использованы временные и амплитудные значения РЭГ-волны, которые поддаются более точному измерению и сопоставлению с линейной величиной калибровочного сигнала. Определяли амплитуду реоволны (А), как показатель максимального пульсового колебания кровенаполнения и степени раскрытия сосудистого русла; время восходящей части волны – анакроту, отражающую тоническое состояние сосудов мозга крупного и среднего калибра. Для оценки состояния тонуса магистральных сосудов учитывали скорость распространения пульсовой волны (Q), определяемую от зубца Q синхронно записываемой ЭКГ до начала кривой. Для определения интенсивности мозгового кровотока определяли показатели объемной скорости артериального притока (ПОСП) и венозного оттока (ПОСО) [7]. Рассчитывали индекс периферического сопротивления сосудов (ИПС) – характеризующий тонус артериол. Базисное электрическое сопротивление изучаемого участка (R) регистрировали по шкале реографа. Кроме этого, учитывали форму кривой, вершину, наличие дополнительных волн на нисходящей части. Контролем служили результаты исследований до оперативного вмешательства, которые принимались за 100 %. Из полученных данных составляли невзвешенные вариационные ряды, определяли средние, ошибку, достоверность средних и их различий по Стьюденту. Все средние приведены с уровнем достоверности 95 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

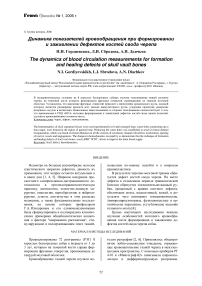

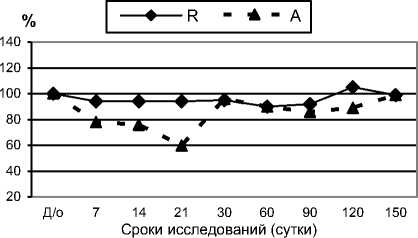

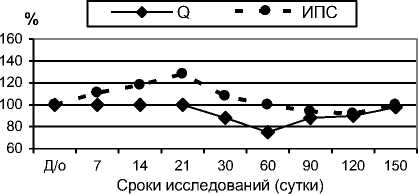

Анализ полученных данных показал, что через неделю после оперативных вмешательств на черепе собак амплитуда пульсовой волны снизилась на 22 % (рис. 1), что привело к снижению показателей объемной скорости артериального притока и венозного оттока крови. Величина ПОСП составила 78 % (р<0,01), ПОСО – 82 % (р<0,01) от контроля (рис. 3). Индекс периферического сопротивления сосудов незначительно увеличился и составил 111 % (рис. 2), внутричерепное сопротивление электрическому току снизилось, что свидетельствует об увеличении электропроводности исследуемой зоны. Реограммы характеризовались регулярностью пульсовых волн, закругленностью вершины, изменением формы дополнительных волн. Такие количественные и качественные изменения указывают на увеличение объема сосудистого бассейна, уменьшение пульсового кровенаполнения, повышение периферического тонуса сосудов.

Рис. 1. Центральные тенденции изменений базисного сопротивления (R) и амплитуды пульсовой волны (А) участка тканей оперированного сегмента черепа, %

Рис. 2. Центральные тенденции изменений времени распространения пульсовой волны (Q) и индекса периферического сопротивления сосудов (ИПС) участка тканей оперированного сегмента черепа, %

Рис. 3. Центральные тенденции изменений интенсивности кровотока на основании показателей объемной скорости притока (ПОСП) и оттока (ПОСО) крови оперированного сегмента черепа, %

Через две недели после операции амплитуда пульсовой волны продолжала снижаться и составляла 70 % (р<0,01), ПОСП снизился до 76 %, ПОСО – до 78 % от первоначальных значений. Индекс периферического сопротивления сосудов продолжал достоверно увеличиваться. Отмечено резкое изменение формы реографиче-ской волны с выраженным уплощением вершины кривой, сглаживанием и смещением дикротического зубца к вершине. Следовательно, через две недели после операции объем сосудистого бассейна остается увеличенным, пульсовое кровенаполнение продолжает уменьшаться, увеличивается тонус сосудов сопротивления.

Через три недели после операции амплитуда пульсовой волны снизилась до 60 %, показатели объемной скорости притока и оттока крови соответственно до 70 % и 60 %. Это сопровождалось незначительным увеличением фазы катакроты с одновременным уменьшением крутизны подъема восходящей части, уплощением вершины кривой, отсутствием дополнительных волн. Импеданс оставался без изменений, ИПС увеличился до 128 %. Следовательно, объем сосудистого бассейна остается увеличенным, пульсовое кровенаполнение и интенсивность кровотока продолжают уменьшаться, тонус сосудов сопротивления - увеличиваться.

Через один месяц после операции амплитуда пульсовой волны резко возросла и составила 96 % от контроля, соответственно увеличились показатели объемной скорости притока и оттока крови (ПОСП составлял 78 %, ПОСО – 83 %). Базисное сопротивление оставалось на уровне предыдущего срока, наметилась тенденция к восстановлению индекса периферического сопротивления сосудов (ИПС снизился до 108 %), до 88 % сократилось время распространения пульсовой волны (рис. 2). Восходящая часть пульсовой волны становится более крутой, появляются слабо выраженные дополнительные волны на нисходящей части. Тонус сосудов сопротивления снижается, пульсовое кровенаполнение увеличивается.

Через два месяца и до конца эксперимента амплитуда пульсовой волны с небольшими колебаниями достигла контрольных значений. Базисное сопротивление и время распространения пульсовой волны продолжали снижаться, но через 4 месяца вернулись к исходному значению. ПОСП крови, постепенно увеличиваясь, к концу эксперимента приблизился к дооперационной величине. ПОСО крови оставался ниже контрольного уровня до конца эксперимента. Индекс периферического сопротивления сосудов снизился до контрольного уровня. РГ – волны имели крутой подъем, появились дополнительные волны, что указывает на восстановление сосудистого тонуса. Такие изменения говорят о нормализации тонуса резистивных сосудов, восстановлении пульсового кровенаполнения. Объем сосудистого бассейна остается увеличенным до 3 месяцев, после чего возвраща- ется к контрольному значению.

Таким образом, выполняемые эксперименты показали, что уменьшение базисного сопротивления и амплитуды пульсовой волны в ближайший послеоперационный период после хирургического вмешательства на черепе собак указывает на увеличение объема сосудистого бассейна за счет расширения сосудов, как реакции в ответ на травму и, как следствие этому, снижение пульсового кровенаполнения. Через две недели после оперативных вмешательств, вероятно, за счет раскрытия артериовенозных анастомозов и включения дополнительных путей кровотока, расширения просвета всех звеньев циркуляторного русла, ускорения кровотока, продолжает увеличиваться объем сосудистого русла, что приводит к дальнейшему уменьшению пульсового кровотока [3, 5]. Тонус сосудов сопротивления увеличивается, интенсивность кровотока в артериальной и венозной системах мозга уменьшается. Такие изменения изучаемых показателей наблюдались до конца третьей недели эксперимента. Тенденция к восстановлению изучаемых показателей отмечена через месяц после операции: увеличивается пульсовое кровенаполнение, объемная скорость притока и оттока крови, снижается тонус сосудов сопротивления. Реограммы имеют крутой подъем, появляются дополнительные волны. Восстановление ряда показателей отмечено к 5-му месяцу эксперимента, когда восстанавливается тонус магистральных и резистивных сосудов мозга, нормализуется пульсовой кровоток, объем сосудистого русла достигает контрольного уровня, компенсируется мозговое кровообращение.

Проведенные исследования показали, что нанесение фрезевых отверстий приводит к перестройке кровеносного русла, основой которого являются расширение просвета всех звеньев циркуляторного русла, ускорение кровотока, раскрытие резервных сосудов и образование экстра- и интракраниальных анастомозов.

Выявленные нами изменения со стороны гемодинамики свидетельствуют о том, что применяемая в РНЦ «ВТО» методика формирования и заживления дефектов костей свода черепа позволяет улучшить кровоснабжение головного мозга.