Динамика показателей лазерной спекл-визуализации кровотока и морфологических изменений в тканях при полной временной локальной ишемии поджелудочной железы

Автор: Александров Д.А., Тимошина П.А., Тучин В.В., Маслякова Г.Н., Палатова Т.В., Скороход А.А., Лукашевич К.А., Яровой А.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: при помощи лазерной спекл-визуализации и прижизненной цифровой микроскопии установить влияние полной ишемии разной длительности и последующей реперфузии на развитие патологии в поджелудочной железе крыс. Материал и методы. Работа выполнена на 42 белых крысах линии Wistar массой 200-250 г Исследование свойств кровотока производилось с помощью методов лазерной допплеровской флоурометрии, цифровой биомикроскопии и методом лазерной спекл-контрастной визуализации. Результаты. После прекращения 5-минутной полной ишемии отмечается увеличение скорости кровотока в 2-3 раза, клиника панкреоне-кроза не развивается. После прекращения 20-минутной полной ишемии не происходило увеличение скорости кровотока, появлялись морфологические и клинические признаки панкреонекроза. Заключение. Продемонстрирована эффективность мониторинга микрогемодинамики поджелудочной железы крыс методом спекл-капилляроскопии полного поля. Выявлены разнонаправленные фазные изменения перфузии в поджелудочной железе после обратимого нарушения кровоснабжения разной длительности.

Поджелудочная железа, реперфузия, спекл-визуализация

Короткий адрес: https://sciup.org/14918014

IDR: 14918014

Текст научной статьи Динамика показателей лазерной спекл-визуализации кровотока и морфологических изменений в тканях при полной временной локальной ишемии поджелудочной железы

-

1 Введение. Нарушения микрогемодинамики играют центральную патогенетическую роль в развитии и прогрессировании острого панкреатита [1–4].

Ишемически-реперфузионное повреждение поджелудочной железы является доказанной причиной посттрансплантационного панкреатита, возникающего с частотой от 17 до 88% [5-7]. Роль ишемии-реперфузии при других этиологических вариантах острого панкреатита нуждается в изучении. Панкреатическая ишемия и реперфузия в эксперименте приводит к изменениям, характерным для острого панкреатита [8, 9]. Наибольшие изменения в ткани поджелудочной железы происходят на пятые сутки реперфузии [10].

В настоящее время к наиболее эффективным методам определения основных параметров микроциркуляции относятся методы динамического рассеяния света (ДРС) — лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) и спекл-визуализация [11–13].

Цель исследования: в экспериментах с лабораторными животными при помощи лазерной спекл-визуализации и прижизненной цифровой микроскопии установить влияние полной ишемии разной длительности и последующей реперфузии на развитие патологии в поджелудочной железе.

Задачи исследования:

-

— в эксперименте использовать методы лазерной спекл-визуализации и прижизненной цифровой микроскопии для оценки кровотока в ткани поджелудочной железы крыс в норме, при локальном нарушении и восстановлении кровообращения;

-

— изучить различия динамики восстановленного кровотока в микрососудах поджелудочной железы в различные сроки после локальной полной ишемии железы на 5 и 20 минут;

-

— изучить морфологические изменения в тканях поджелудочной железы в различные сроки после локальной полной ишемии железы на 5 и 20 минут.

Материал и методы. Работа выполнена на 42 белых крысах линии Wistar массой 200–250 г. Все манипуляции на животных проведены в строгом соответствии с «Правилами проведения качественных клинических испытаний в РФ» (утв. МЗ РФ и введены в действие с 1 января 1999 г.), приложением 3 к приказу МЗ СССР № 755 от 10.08.1977, положениями Хельсинкской декларации (2000 г.) и рекомендациями, содержащимися в Директивах Европейского Сообщества (№ 86/609ЕС).

Под общим обезболиванием раствором золетила (0,2 мл), в условиях максимально приближенных к асептическим, производилась срединная лапаротомия. Наружу выводился органокомплекс, визуализировалась поджелудочная железа. Препарат помещался на манипуляционный столик, выбиралась зона контроля кровотока, последняя маркировалась нейлоновой нитью 9–0 черного цвета для облегчения последующего поиска данной области. Через перфорации в столике над сосудистым пучком, кровоснаб-

жающим маркированную область, накладывалась лигатура капроновой нитью № 4. Животное помещалось под оптическую систему для визуализации маркированной области и регистрации кровотока. Выполнялось пережатие лигированного сосуда с параллельной регистрацией кровотока. Исследование свойств кровотока производилось с помощью методов лазерной допплеровской флоурометрии и биомикроскопии. После пережатия вновь производилась регистрация кровотока. Эксперимент завершался. Органокомплекс помещался в брюшную полость. Послеоперационная рана ушивалась. Внутримышечно вводилось 5 мг цефтриаксона (0,1 мл 5% р-ра).

Исследование свойств кровотока производилось с помощью методов лазерной допплеровской фло-урометрии, цифровой биомикроскопии и методом лазерной спекл-контрастной визуализации. Метод лазерной спекл-контрастной визуализации является неинвазивным бесконтактным методом, который позволяет визуализировать кровоток в режиме реального времени без сканирования лазерного луча. Данный метод основан на анализе контраста усредненных по времени спекл-модулированных изображений. В зависимости от степени движения эритроцитов в отображаемой области уровень размытия спекл-картины будет отличаться, в данном случае контраст спекл-изображений обратно пропорционален скорости движения эритроцитов, т.е. чем больше скорость, тем меньше контраст и наоборот. Контраст спекл-изображений рассчитывается по формуле

V = а(T)/11) , где о(T) и G1H — соответственно среднеквадратичное значение пространственных флуктуаций и среднее значение яркости регистрируемого спекл-модулированного изображения, Т — время усреднения (время экспозиции, используемое в процессе регистрации). В cпекл-контрастном методе визуализации вариаций микрогемодинамики в поверхностных слоях поджелудочной железы крыс при блокировании кровотока путем пережатия кровеносных сосудов с последующим восстановлением кровотока (реперфузия) использовался лабораторный образец спекл-капилляроскопа полного поля. Экспериментальная установка позволяла проводить регистрацию изображений одного и того же участка образца как в когерентном свете (освещение лазером), так и при некогерентном освещении (светодиоды) без механической перенастройки. Использование некогерентного освещения позволило проводить микроскопическую визуализацию потока эритроцитов и «прямое» измерение их скорости для дополнительного контроля скорости кровотока путем оценки смещения положения эритроцита на полученных микроскопических видеозаписях с течением времени после проведения эксперимента.

В связи с тем что в конечном итоге объектом исследований является кровоток, для спекл-визуализации использовался красный He-Ne-лазер с длиной волны 633 нм, на которой наблюдается существенное рассеяние зондируемого излучения эритроцитами. Для микроскопических исследований применялись светодиоды (центральная длина волны ~517 нм), что обусловлено высоким поглощением крови в данной спектральной области и, таким образом, приводит к увеличению контрастности изображений. Для регистрации использовалась монохромная камера BaslerA602f (в режиме 8-битного цвета с 256 градациями яркости и размером кадра до 656×491 пикселей).

Материал для гистологических исследований фиксировали в 10%-ном растворе формалина, обезвоживали набором спиртов возрастающей концентрации, затем заливали парафином. Срезы толщиной 5–10 мкм готовили с помощью санного микротома с подъемным объектодержателем по наклонной плоскости. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином.

Лабораторные крысы были разделены на 6 групп. В первой группе (5 подопытных животных) исследовали исходный кровоток и его значения через 5 и 20 минут исследования, а также через сутки после начала опыта. Во второй группе (5 животных) исследовали исходный кровоток и его значения через 5 и 20 минут исследования, а также на пятые сутки после начала опыта. Третью группу (8 крыс) исследовали до ишемии, непосредственно после ишемии длительностью 5 минут и через сутки. Четвертую группу (8 животных) исследовали до ишемии, непосредственно после ишемии длительностью 5 минут и на пятые сутки эксперимента. Для пятой группы (8 крыс) длительность ишемии составляла 20 минут, измерения проводились до ишемии, сразу после восстановления кровотока и через сутки после этого. В шестой группе (8 животных) измерения проводили до ишемии, непосредственно после ишемии длительностью 20 минут и на пятые сутки эксперимента.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica for Windows 6.0. Для определения значимости различий между исследуемыми параметрами, исходные данные имели нормальное распределение, использовали критерий Стьюдента. Различия считали значимыми при р<0,05.

Результаты. Результаты измерений усредненного по времени контраста спеклов в контрольных группах животных представлены в табл. 1.

Некоторое нарастание контраста спеклов и соответствующее снижение скорости кровотока (перфузии) в начале эксперимента объясняется воздействием факторов, связанных с извлечением органа из брюшной полости. Однако эти изменения не являются статистически значимыми и в дальнейшем с течением времени эксперимента практически не проявляются.

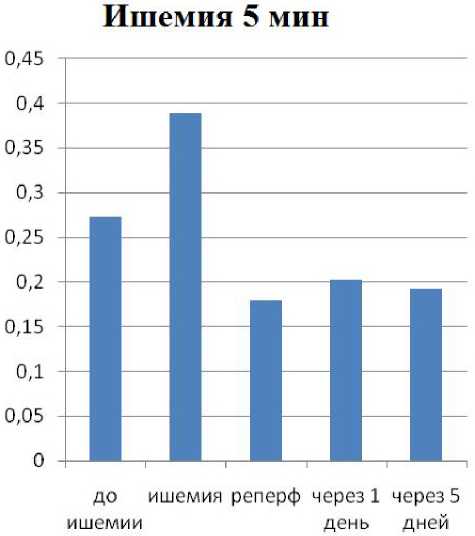

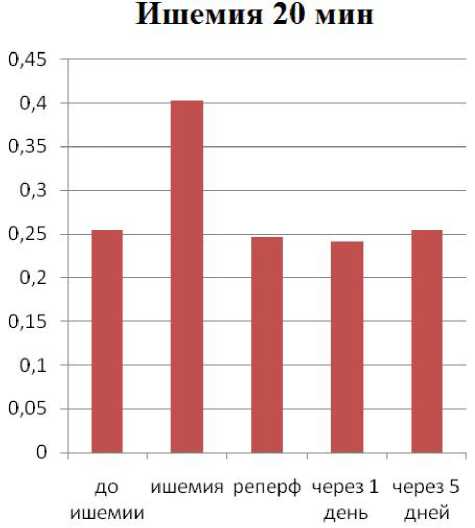

Результаты измерений усредненного по времени контраста спеклов в основных группах животных представлены в табл. 2.

В третьей группе (ишемия 5 мин) до пятых суток исследования дожили все животные. Гистологически у них в ткани поджелудочной железы появлялись отек стромы, неравномерное кровенаполнение сосудов, единичные кровоизлияния, феномен сепарации, мелкие очаги некроза. В шестой группе (ишемия 20 мин) половина животных погибла от панкреонекроза (4 крысы) на 3–4-е сутки эксперимента. Среди выживших животных на 5-е сутки гистологически наряду с нарушениями кровообращения отмечался лейкостаз

Таблица 1

Показатели усредненного по времени контраста спеклов в контрольных группах животных

|

Группа |

n |

|

|

|

|

|

|

Первая |

5 |

0,262+0,032 |

0,281+0,021 |

0,282+0,012 |

0,280+0,022 |

|

|

Вторая |

5 |

0,264+0,031 |

0,282+0,022 |

0,283+0,011 |

0,267+0,019 |

Таблица 2

Показатели усредненного по времени контраста спеклов в исследованных группах животных

|

№ группы |

Длительность полной ишемии, мин |

n |

|

|

|

|

|

|

3 |

5 |

8 |

0,259+0,032 |

0,376+0,038 |

0,198+0,022 |

0,202+0,027 |

|

|

4 |

5 |

8 |

0,290+0,028 |

0,404+0,034 |

0,179+0,019 |

0,193+0,020 |

|

|

5 |

20 |

8 |

0,254+0,022 |

0,4+0,029 |

0,252+0,024 |

0,242+0,018 |

|

|

6 |

20 |

8 |

0,257+0,026 |

0,405+0,033 |

0,235+0,021 |

0,225+0,022 |

|

Таблица 3 |

|

|

Объединенные результаты показателей усредненного по времени контраста спеклов |

|

|

у животных с ишемией 5 и 20 минут |

|

Длительность полной ишемии, мин |

n |

|

|

|

|

|

|

5 |

16 |

0,273+0,026 |

0,389+0,026 |

0,180+0,026 |

0,202+0,026 |

0,193+0,026 |

|

20 |

16 |

0,255+0,026 |

0,403+0,026 |

0,247+0,026 |

0,242+0,026 |

0,255+0,026 |

Сравнительная динамика показателей усредненного по времени контраста спеклов в группах животных с экспериментальной ишемией разной длительности и последующей реперфузией с лейкодиапедезом в строму, развитие распространенных очагов некроза.

В табл. 3 представлены объединенные результаты показателей усредненного по времени контраста спеклов в группах животных с ишемией 5 и 20 минут.

Объединенные результаты показателей усредненного по времени контраста спеклов у животных с ишемией 5 и 20 минут

На рисунке наглядно представлена сравнительная динамика показателей усредненного по времени контраста спеклов в группах животных с экспериментальной ишемией разной длительности и последующей реперфузией.

Обсуждение. Длительность ишемиии поджелудочной железы влияет на вектор направленности реперфузионных изменений. После прекращения ишемизации поджелудочной железы длительностью 5 минут значения контраста спеклов статистически значимо меньше исходных, а следовательно, относительная скорость кровотока больше исходной, что соответствует представлениям о реактивной гиперемии в органе при реперфузии. После прекращения ишемизации поджелудочной железы длительностью 20 мин значения контраста спеклов останавливаются на исходных значениях, что соответствует отсутствию реактивной гиперемии. При этом половина животных погибает в первые 3–4 суток от панкрео-некроза.

Заключение. С помощью предложенной методики продемонстрирована эффективность мониторинга микрогемодинамики поджелудочной железы крыс методом спекл-капилляроскопии полного поля. Контраст усредненных по времени динамических спеклов, используемый в качестве диагностического параметра, характеризуется достаточно высокой чувствительностью к изменениям кровотока в органе и может эффективно использоваться для дальнейших исследований в этой области.

Выявлены фазные изменения средней перфузии в поджелудочной железе после обратимого наруше- ния ее кровоснабжения, что требует дальнейшего изучения влияния реперфузионных процессов на возникновение хирургической патологии в поджелудочной железе. После пятиминутной ишемии возникает реактивная гиперемия, клинические и морфологические изменения носят обратимый характер. После 20-минутной ишемии реактивной гиперемии нет, клинически и морфологически развивается пан-креонекроз, половина животных погибает в первые четверо суток.

Список литературы Динамика показателей лазерной спекл-визуализации кровотока и морфологических изменений в тканях при полной временной локальной ишемии поджелудочной железы

- Вашетко P.В., Толстой А.Д., Курыгин A.A., Стойко Ю.М., Краснорогов В. Б. Острый панкреатит и травмы поджелудочной железы. Спб.: Питер, 2000; 320 с.

- Briers J.D. Laser Doppler, speckle and related techniques for blood perfusion mapping and imaging. Physiological Measurement 2001; 22: 35-66

- Goodman J.W. Speckle Phenomena in Optical: Theory and Applications Englewood. Colorado: Roberts and Company, 2007

- Hoffmann T.F., Kubler J., Mebmer K. Bradykinin-Antagonis-iering bei Ischamie und Reperfusion des PankreasZentralbl. Chir 1996; 121:412-422

- Савельев B.C., Буянов B.M., Огнев Ю.В. Острый панкреатит. М.: Медицина, 1983; 240 с.

- Broe P.J., Zuidema G.D., Cameron J.L. The role of ischemia in acute pancreatitis: Studies with an isolated perfused canine pancreas Surgery 1982; 91: 377-382

- Douzdjian V., Abecassis M.M., Cooper J.L., et al. Incidence, management and significance of surgical complication after pancreatic transplantation. Surg Gynecol Obstet 1993; 177: 451-456

- Dunn A.K., Bolay H., Moskowitz M.A., Boas D.A. Impact of velocity distribution assumption on simplified laser speckle imaging equation. J Cereb Blood Flow Metab 2001; 21: 195-201

- Hoffmann T.F., Leiderer R., Waldner H., et al. Ischemia reper-fusion of the pancreas: a new in vivo model for acute pancreatitis in rats. Res Exp Med 1995; 195: 125-144

- Fernandes-Cruz L., Sabater L., Gialbert R., et al. Native and graft pancreatitis following combined pancreas-renal transplantation. Br J Surg 1993; 80: 1429-1432

- Виленский M.A., Агафонов Д.H., Зимняков Д.А. и др. Спеклкорреляционный анализ микроциркуляции ногтевого ложа. Квантовая электроника 2011; 41 (4): 324-328

- Luo Q., Jiang С., Li Р., Cheng Н., Wang Z., Wang Z., Tuchin V.V. Laser speckleimaging of cerebral blood flow. Chapter 5. In: Coherent-Domain Optical Methods: Biomedical Diagnostics, Environmental Monitoring and Material Science, V.1. Ed. by Tuchin V.V., 2ndedition. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N.Y., 2013;p. 167-211

- Busing M., Hopt U.T., Quacken M., et al. Morphological studies of graft pancreatitis following pancreas transplantation. Br J Surg 1993; 80: 1170-1173

- Menger M.D., Bonkhoff H., Vollmar B. Ischemia-reperfu-sion-induced pancreatic microvascular injury: An intravital fluorescence microscopic study. Dig Dig Sci 1996; 41: 823-830

- Slater D.N., Bardsley D., Magnall Y., et al. Pancreatic ischemia: sensitivity and reversibility of the changes. Br J Exp Patol 1975;56:530-536.