Динамика показателей метаболического обмена и состояния кровообращения нижних конечностей после проведения тракционного вытяжения у пациентов с пояснично-крестцовыми дорсопатиями

Автор: Котенко К.В., Корчажкина Н.Б., Петрова М.С., Рузова Т.К.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Реабилитационная медицина

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить влияние тракционной терапии в импульсном режиме в комплексе с электротерапией на состояние кровообращения нижних конечностей и уровень метаболического обмена. Материал и методы. Проведено обследование и лечение 120 пациентов с пояснично-крестцовой дорсопатией в возрасте от 22 до 69 лет (средний возраст 49,5 года) с давностью заболевания от 1 до 5 лет, среди них мужчин 34,2%, женщин 65,8%. Результаты. Анализ эффектов различных лечебных методов на состояние локального кровообращения в нижних конечностях показал, что наиболее выраженная его компенсация отмечается при комплексном применении механического импульсного тракционного воздействия и электротерапии у больных дорсопатией пояснично-крестцо-вого отдела позвоночника, что подтверждается восстановлением до нормальных значений всех показателей реовазограммы. Заключение. Высокие клинические результаты применения сочетанного лечебно-реабилитационного комплекса базируются на компенсации локального кровообращения, что проявляется в устранении дефицита кровоснабжения за счет улучшения тонуса артериальных сосудов и устранения венозного застоя, а также за счет повышения линейной скорости кровотока и развития коллатерального кровообращения. Применение электроимпульсных и механических тракционных воздействий, в большей степени при их сочетании, способствует ферментативной активности систем, ответственных за белковый обмен, что имеет важное значение для профилактики прогрессирования дегенеративно-дистрофического процесса.

Дорсопатия, кровообращение нижних конечностей, метаболический обмен, немедикаментозное лечение, тракционное вытяжение, электротерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14917881

IDR: 14917881

Текст научной статьи Динамика показателей метаболического обмена и состояния кровообращения нижних конечностей после проведения тракционного вытяжения у пациентов с пояснично-крестцовыми дорсопатиями

1 Введение. По данным различных литературных источников, распространенность вертеброгенной патологии в популяции составляет от 40 до 80%. Эта патология вторая по частоте среди причин для обращения за медицинской помощью. Особенно важным является то, что дорсопатии часто встречаются среди активного, трудоспособного населения [1, 2]. Организация эффективного использования немедикаментозных технологий восстановительной медицины для профилактики, лечения и реабилитации больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями является важной задачей российского здравоохранения.

Данные об эффективности тракционного вытяжения, встречающиеся в различных источниках литературы, достаточно противоречивы [3–5]. Существует мнение, согласно которому тракционная терапия, напротив, вызывает прогрессирование дегенеративнодистрофического процесса и приводит к ухудшению как клинических, так и лабораторно-диагностических показателей у этой категории пациентов.

Цель : изучить влияние тракционной терапии в импульсном режиме в комплексе с электротерапией на состояние кровообращения нижних конечностей и уровень метаболического обмена.

Материал и методы. Нами проведено обследование и лечение 120 пациентов с пояснично-крестцовой дорсопатией в возрасте от 22 до 69 лет (средний возраст 49,5 года) с давностью заболевания от 1 до 5 лет, среди них мужчин 34,2%, женщин 65,8%.

Кроме того, проведены исследования на 20 добровольцах — здоровых лицах аналогичного возраста и пола, результаты всех исследований которых принимались за значения физиологической нормы.

Все больные, включенные в исследование, в зависимости от применяемого метода были разделены на 3 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы:

Адрес: 123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46.

Тел.: +7 (499) 190 8585

I группа ( основная) — 40 больных, которые получали комплекс, включающий локальные электро-импульсные воздействия на пояснично-кретцовую область и последовательное, практически без временного интервала импульсное механическое тракционное воздействие;

II группа ( сравнение 1) — 40 больных, к которым применялось импульсное механическое тракционное воздействие;

III группа ( сравнение 2) — 40 больных, к которым применялись локальные электроимпульсные воздействия на пояснично-кретцовую область.

Для исследования состояния кровообращения нижних конечностей использовались следующие диагностические методы: ультразвуковая допплерография (УЗДГ) с помощью автоматизированного комплекса «Спектр-1000» (Россия) с анализатором линейной скорости кровотока (ЛСК); реовазография с анализом реографического индекса (РИ), индекса тонуса и эластичности сосудов (α/Т) и диастолического индекса (ДИ).

Оценку ферментативной активности систем, ответственных за белковый обмен, проводили по данным АЛТ, АСТ, щелочной и кислой фосфотаз.

Лечебно-реабилитационный комплекс включал локальное воздействие импульсными токами от аппарата «КЭЛСИ-01-МЦК». Электроды накладывали паравертебрально на область пояснично-крестцового отдела позвоночника, режим сканирующий (спектр частот 200Гц-360КГц), длительность процедуры 10 мин, затем практически без временного интервала проводили тракционную терапию (установка «Trak-taizer» фирмы Minato, Япония). Груз подбирался в зависимости от выраженности дегенеративно-дистрофических изменений, болевого синдрома, остроты заболевания, наличия анталгической позы, массы тела пациента. Вытяжение всем больным проводилось в импульсном режиме, за счет чего снижается риск развития нестабильности позвоночника. В среднем при вытяжении пояснично-крестцового отдела применялась нагрузка от 8 до 25 кг. Вес прибавляли ежедневно или через день в зависимости от субъективных ощущений больного и клинической картины,

Таблица 1

Влияние механических тракционных и электроимпульсных воздействий на состояние локального кровообращения голеней у больных пояснично-крестцовой дорсопатией (M±m)

|

Изучаемый показатель |

Здоровая сторона |

Больная сторона (n=60) |

После курса лечения |

||

|

Основная группа (n=20) |

Сравнение 1 (n=20) |

Сравнение 2 (n=20) |

|||

|

РИ |

0,79±0,011 |

0,56±0,01 Р1*** |

0,77±0,01 Р2*** |

0,65±0,01 Р1**, Р2∞, Р3** |

0,73±0,01 Р1**, Р2**, Р3* |

|

α/ТХ100 (%) |

16,1±1,0 |

28,2±1,02 Р1*** |

17,0±1,2 Р2*** |

24,94±1,1 Р1**, Р2∞, Р3** |

21,1±0,01 Р1*, Р2*, Р3* |

|

ДИ (%) |

57,6±1,9 |

76,6±1,21 Р1** |

58,1±1,12 Р2*** |

70,1±1,41 Р1***, Р2∞, Р3*** |

66,2±1,11 Р1**, Р2*, Р3* |

Примечание : Р1 — сравнение с нормой, Р2 — сравнение с показателями до лечения; Р3 — сравнение с показателями в основной группе, *– р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001, ∞ — тенденция.

но не более 2–3 кг за одну процедуру. Время воздействия составляло от 10 мин в начале лечения до 50 мин в конце курса, с обязательным последующим корсетированием пациента. После окончания процедуры для профилактики развития нестабильности в течение 60 мин пациент оставался на кушетке. На курс лечения 10 ежедневных процедур.

Импульсные механические тракционные воздействия и электроимпульсные воздействия в качестве монотерапии проводились по вышеуказанным методикам.

Во всех группах больные получали лечебную физкультуру, направленную на поддержание мышечного корсета, и стандартную медикаментозную терапию: противовоспалительные, миорелаксирующие препараты, витамины группы В.

Полученные результаты обрабатывались с использованием программы Statistica 6.0. Степень достоверности различий средних величин устанавливали с помощью t-критерия Стьюдента. Критерий достоверности p<0,05.

Результаты. Принимая во внимание данные литературы о том, что сосудистый компонент является немаловажным в развитии вертеброгенного процесса, мы изучили локальное кровообращение голеней методами реовазографии и ультразвуковой допплерографии у больных дорсопатией пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1. Как свидетельствуют данные табл. 1, у наблюдаемых больных выявлялся дефицит кровообращения на больной стороне, что подтверждалось достоверно значимым снижением реографического индекса (в 1,43 раза) и подчеркивало наличие асимметрии.

Такое нарушение кровоснабжения обусловлено наличием гипертонуса артериальных сосудов и венозной дистонией, о чем свидетельствовало достоверное повышение показателя α/Тх100 и диастолического индекса (ДИ) в 1,8 (р<0,001) и 1,4 раза соответственно (р<0,01).

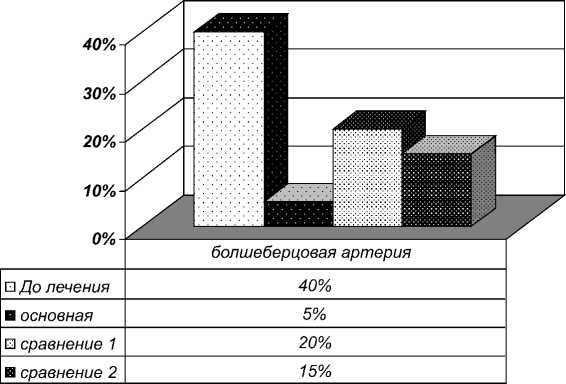

Полученные результаты подтверждены и уточнены результатами ультразвуковой допплерографии. Так, установлено резкое снижение линейной скорости кровотока в задних большеберцовых артериях (р<0,05), что подтверждает выраженность спастических реакций в артериях среднего и мелкого калибра. Снижение ЛСК в этих сосудах, прослеживаемое в подавляющем большинстве наблюдений, было отчетливее у больных с рефлекторными синдромами (до

19,3±1,2 см/сек по сравнению с нормой — 26,9±1,1 см/сек (р<0,05), что подчеркивает гемодинамическую асимметрию (на 40%).

Анализ результатов влияния различных лечебных методов на состояние локального кровообращения (см. табл. 1) показал, что наиболее выраженная его компенсация отмечается при комплексном применении механического импульсного тракционного воздействия и электротерапии у больных дорсопатией пояснично-крестцового отдела позвоночника, что подтверждается восстановлением до нормальных значений всех показателей реовазограммы.

Применение электроимпульсной терапии достоверно более отчетливо вызывает компенсацию локального кровообращения по сравнению с механическими воздействиями, которые хотя и вызывают достоверные позитивные изменения показателей ре-овазограмм, однако уступают таковым, полученным при импульсной электротерапии.

Полученные результаты подтверждались данными УЗДГ (рисунок), свидетельствующими об увеличении скорости кровотока на больной стороне, что сводит до минимума гемодинамическую асимметрию (до 5%).

Кроме того, по данным ультразвуковой допплерографии отмечено развитие коллатерального кровообращения в системе большеберцовой артерии до 34% (р<0,01), что имеет важное значение для пре-

Динамика асимметрии кровотока по большеберцовой артерии по данным УЗДГ у больных пояснично-крестцовой дор-сопатией под влиянием механической тракции и импульсной электротерапии

Таблица 2

Динамика показателей ферментативной активности в сыворотке крови у больных пояснично-крестцовой дорсопатией под влиянием тракционных механических воздействий и импульсной электротерапии

|

Показатель |

Норма |

До лечения |

После лечения |

||

|

Основная группа |

Сравнение 1 |

Сравнение 2 |

|||

|

АСТ, нмоль/ (с•л) |

179,7±11,9 |

234,7±13,7 Р1* |

184,7±10,3 Р2* |

205,6±13,3 Р1*, Р2*, Р3* |

216,1±11,6 Р1*, Р3* |

|

АЛТ, нмоль/ (с•л) |

217,4±9,7 |

303,4±14,6 Р1* |

220,5±13,7 Р2* |

255,6±12,4 Р1*, Р2*, Р3* |

291,1±12,9 Р1*, Р3* |

|

Щелочная фосфатаза, нмоль/ (с•л) |

545,1±11,9 |

679,1±18,2 Р1*** |

561,2±21,3 Р2*** |

593,1±16,7 Р1*, Р2*, Р3* |

632,4±13,6 Р1*, Р2*, Р3** |

|

Кислая фосфатаза, нмоль/ (с•л) |

115,6±9,3 |

191,1±8,8 Р1*** |

118,6±11,6 Р2*** |

143,1±7,1 Р1*, Р2**, Р3** |

163,1±9,2 Р1**, Р2**, Р3** |

П р и м еч а н и е : Р1 — сравнение с нормой; Р2 — сравнение с показателями до лечения; Р3 — сравнение с показателями в основной группе; * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001.

дотвращения прогрессирования дегенеративно-дистрофического процесса в позвоночнике.

Следует указать, что полученные результаты находятся в тесной прямой корреляционной зависимости с такими клиническими проявлениями, как болевой синдром (r=0,76), мышечно-тонический (r=0,68) и рефлекторный (r=0,56) синдромы.

Таким образом, комплексное применение механической тракции и электроимпульсных воздействий оказывает выраженное влияние на один из значимых патогенетических механизмов при дорсопатии — сосудистый компонент.

Поскольку дорсопатия представляет собой дегенеративно-дистрофический процесс, при котором в первую очередь нарушается белковый обмен, нами были изучены некоторые показатели ферментативной активности, преимущественно осуществляющие обмен белковых структур, такие, как трансаминазы (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) и щелочная и кислая фосфатазы, которые играют центральную роль в обмене белков и являются индикаторными ферментами при повреждении тканей, и в первую очередь белковых структур. Результаты проведенных исследований представлены в табл. 2.

При обследовании наблюдаемых больных выявлен существенный метаболический дисбаланс, что проявлялось в достоверном повышении (р<0,05) как трансфераз (АСТ и АЛТ), так и щелочной и кислой фосфатаз (р<0,05).

Обсуждение. Под влиянием проведенного лечения отмечалось полное устранение метаболического дисбаланса при применении комплексной импульсной тракционной и электротерапии, что может свидетельствовать о восстановлении белкового обмена.

При этом в большей степени влияние на белковый обмен оказало применение электроимпульсных воздействий, что, по-видимому, связано с более выраженным влиянием на состояние локального кровообращения.

Сочетанное применение механических тракционных и электроимпульсных комплексных воздействий, как показано в научной периодике [6, 7], оказывает регулирующее влияние на важные патогенетические звенья при пояснично-крестцовой дорсопатии, вызывая нормализацию метаболического и ферментного обмена, что выгодно отличает этот методический подход от моновоздействий. Вероятно влияние комплексного воздействия и на состояние кровоснабжения нижних конечностей [8]. Данный подход активно используется в целях функционального восстановления спортсменов после тренировок [9].

Лечебно-реабилитационный комплекс на основе сочетанного тракционного вытяжения и электро-импульсных воздействий является высокоэффективным и патогенетически обоснованным методом лечения больных с пояснично-крестцовой дорсопа-тией. Существет возможность его реализации и в автоматизированной форме [10], что значительно повышает вероятность его внедрения в клиническую практику.

Заключение. Высокие клинические результаты применения лечебно-реабилитационного комплекса базируются на компенсации локального кровообращения, что проявляется в устранении дефицита кровоснабжения за счет улучшения тонуса артериальных сосудов и устранения венозного застоя, а также за счет повышения линейной скорости кровотока и развития коллатерального кровообращения.

Применение электроимпульсных и механических тракционных воздействий, в большей степени при их сочетании, способствует ферментативной активности систем, ответственных за белковый обмен, таких, как АЛТ, АСТ, щелочная и кислая фосфотазы, что имеет важное значение для профилактики прогрессирования дегенеративно-дистрофического процесса.

Список литературы Динамика показателей метаболического обмена и состояния кровообращения нижних конечностей после проведения тракционного вытяжения у пациентов с пояснично-крестцовыми дорсопатиями

- Скоромец А.А., Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Дьяконов М.М. Неврологический статус и его интерпретация: учеб. рук-во для врачей. -М.: МЕДпресс-информ, 2009. 240 с.

- Пономаренко О. П., Омельяненко А. И., Омельянен-ко ГА. Особенности восстановления локомоторной функции шейно-грудного отдела позвоночника с помощью средств физической реабилитации//Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2009. №7. С. 154-157

- Котенко К. В., Корчажкина Н.Б., Кузовлев О. П., Колба-хова С. Н., Петрова М.С. Программа реабилитации больных дорсопатиями: метод, рекомендации для врачей/Ин-т повышения квалификации ФМБА России, 2005. 47 с.

- Уйба В. В., Корчажкина Н.Б., Петрова М.С. Тракция как эффективный метод восстановительной медицины при дорсопатиях//Актуальные вопросы неврологии и неврологической помощи в системе ФМБА России: материалы I науч.-практ конф. М., 2007. С. 111-112

- Зиняков Н.Н., Зиняков Н.Т. Возможности тракционной терапии при дискогенных компрессионно-корешковых синдромах//Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2009. № 2. С. 13-15

- Храмов В. В., Григорьев В.Ю. Современный комплексно-структурный подход к терапии дорсопатии шейного уровня позвоночника и артериальной гипертензии//Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2012. № 2. С. 30-35

- Сухинина Е.М., Цыганова Т.Н., Сафоничева О.Г. Эффективность использования интервальной гипоксической тренировки в сочетании с аппаратным тракционным методом в реабилитационной программе пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника//Вестник восстановительной медицины. 2011. № 3. С. 25-27

- Дмитриев В.Н., Щурова Е.Н., Щуров В.А. Предварительные результаты исследования реакции периферического кровообращения у больных с синдромом диабетической стопы после оперативного воздействия на кость и мягкие ткани//Травматология и ортопедия России. 2006. № 4. С. 43-47

- Челноков В. А. Посттренировочное восстановление функционального состояния позвоночника у спортсменов высокой квалификации в олимпийских видах спорта//Теория и практика физической культуры. 2009. № 1. С. 64-67

- Шагаева Л. Б., Сараева Л. П. Опыт лечения больных дорсопатией пояснично-крестцового отдела позвоночника с использованием комплексной методики дозированного вытяжения позвоночника и вибрационного массажа с помощью автоматизированного комплекса «Ормед-Профессионал»//Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАН. 2009. №3. С. 131-132.