Динамика показателей психофизиологического состояния детей с расстройствами аутистического спектра в процессе комплексной реабилитации

Автор: Дьякова Инна Сергеевна, Коломиец Ольга Ивановна, Петрушкина Надежа Петровна, Жуковская Елена Вячеславовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 1 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Отсутствие специфических методов реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра актуализирует необходимость разработки и реализации программ реабилитации. Цель: оценить эффективность включения адаптивного скалолазания в комплексную реабилитацию детей с расстройствами аутистического спектра. Материалы и методы. На основе добровольного письменного согласия родителей обследовано 10 детей в возрасте 7-9 лет, имеющих диагноз «расстройства аутистического спектра». Формирующей частью исследования являлась реализация в течение трех месяцев реабилитационной программы, включающей общий массаж, физиотерапию, сеансы сенсорной интеграции и занятия с элементами скалолазания. Психодиагностическое обследование проводили по методике многофакторного исследования личности Кеттелла (детский вариант). Уровень невербальной коммуникации (контакт глаз) детей с расстройством аутистического спектра оценивали на основе методики Е.С. Гайдукевича, степень дезадаптивного поведения - на основе методики А.В. Хаустова с соавторами, координации - с помощью специального упражнения «метание мяча на точность (в корзину)». Уровень значимости различий определяли при помощи непараметрического W-критерия Вилкоксона. Основные результаты. Реализация программы реабилитации с включением скалолазания оказывает положительное влияние на показатели психологического статуса и оптимизацию психофизиологического состояния наблюдаемых детей. Информативными показателями с позиции оценки эффективности программы являются уровень эмоциональной устойчивости и коммуникативные качества, отражающие особенности межличностного взаимодействия («замкнутость - общительность», «робость - смелость»). Заключение. Результаты исследования демонстрируют положительный эффект предлагаемой программы реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Использование специфических форм двигательной активности является эффективным перспективным направлением в реабилитации и оптимизации психофизиологического состояния детей с РАС.

Дети, аутизм, психофизиологическое состояние, физическая реабилитация, скалолазание

Короткий адрес: https://sciup.org/147239980

IDR: 147239980 | УДК: 612.821

Текст научной статьи Динамика показателей психофизиологического состояния детей с расстройствами аутистического спектра в процессе комплексной реабилитации

Аутизмом называют расстройство психического и психологического развития, при котором наблюдается выраженный дефицит эмоциональных проявлений и сферы общения. Отсутствие специфических методов реабилитации расстройств аутистического спектра (РАС) актуализирует необходимость разработки и реализации программ реабилитации детей с ограниченными возможностя-ми1 [1]. Особую роль при этом играют систе- матические занятия физической культурой и спортом. Ценность последних определяется не только фактом улучшения здоровья, но и тем, что они способствуют развитию моторных навыков, дают выход подавляемым эмоциям, стимулируют общую активность, способствуют развитию самоконтроля и т. д. [2, 3].

Поиску решений проблемы реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра уделено недостаточно внимания, вместе с тем частота этой патологии составляет от четырех (дата обращения 12.10.2022)

до шести случаев на 1000 детей. По данным F. Volkmar и A. Klin (2000) – от 0,7 до 21,1 на 10 000 детей [4], по данным C. Gillberg (2004) – до 50–100 случаев на 10 000 детей [5]. Центр по контролю и профилактике заболеваний США в конце 2021 года опубликовал новую статистику, согласно которой аутизм встречается у каждого 44-го ребенка, причем у мальчиков в среднем в 4,2 раза чаще, чем у девочек [6] .

Процесс реабилитационных занятий с аутичными детьми обычно строится на основе игровой формы с использованием различных «зацепов» – изображений героев, животных, световых кнопок и т. д. Вместе с тем очевидна необходимость включения в реабилитацию различных двигательных программ. Адекватным видом двигательной активности могут быть занятия скалолазанием.

Адаптивное скалолазание заключается в сложном передвижении по искусственному рельефу и, по-видимому, может быть полезно для лиц с ограниченными возможностями, в том числе и для лиц, страдающих аутизмом. Для этого вида деятельности характерно включение в работу всех групп мышц и совершенствование координации за счет улучшения межмышечного взаимодействия и формирования новых двигательных стереотипов. При выполнении элементов движений и их различных комбинаций на скалодроме дети с ограниченными физическими возможностями не только учатся выстраивать варианты прохождения «маршрута», но и совершенствуют мышление, зрительную концентрацию, внимание и т. д. [7].

Вышеуказанное определило актуальность и практическую значимость исследования, цель которого состояла в оценке эффективности включения адаптивного скалолазания в комплексную реабилитацию детей с расстройствами аутистического спектра.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе центра социальной адаптации и развития «Дорогою Добра ». Под наблюдением находились 10 детей в возрасте 7–9 лет с диагнозом «расстройства аутистического спектра». Родители участников исследования были уведомлены о цели и методах обследования и дали добровольное письменное согласие на его проведение.

Реабилитационная программа проводилась в течение трех месяцев и включала общий массаж, физиотерапию, сенсорную инте- грацию и занятия с элементами скалолазания2. Традиционно структура занятия предусматривала подготовительную часть (общеразвивающие упражнения), основную часть, которая кроме традиционных упражнений включала упражнения на скалодроме. В скалолазании в зависимости от возможностей ребёнка варьировали количество упражнений, наклон и высоту подъёма. Для повышения мотивации к двигательной активности использовали игровой метод: при передвижении по скалодрому необходимо было собрать колечки, достать игрушку или стикер и т. д. Заключительная часть занятия была направлена на нормализацию психоэмоционального состояния и снижение нежелательных поведенческих реакций и включала раскачивания в гамаке или на качелях, использование массажеров или сенсорных стимулов.

Предполагалось, что реализация программы с включением скалолазания окажет положительное влияние на показатели психологического статуса и оптимизацию психофизиологического состояния наблюдаемых детей. Информативными показателями являются уровень эмоциональной устойчивости и такие коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия, как «замкнутость – общительность», «робость – смелость». Подходы к оценкам указанных характеристик подробно представлены в ранее опубликованной нами работе [1].

Психодиагностическое обследование проводили по методике многофакторного исследования личности Кеттелла (детский вариант). Оценивали такие показатели, как эмоциональная устойчивость – неустойчивость, замкнутость – общительность, робость – смелость. Максимальная оценка составляет 10 баллов, среднее значение – 5,5 балла.

Поведенческие реакции детей с РАС чаще негативны и проявляются в виде крика, плача, смеха, агрессии, направленной как на себя, так и на окружающих. Для оценки степени деза-даптивного поведения проводили анкетирование по методике А.В. Хаустова с соавторами [8]. Использовали шкалу оценок: низкая степень – формы дизадаптивного поведения полностью или частично отсутствуют; средняя степень – неполная выраженность форм, их

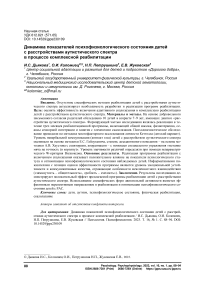

Уровень невербальной коммуникации

Рис. 1. Количество обследованных с различным уровнем невербальной коммуникации в динамике занятий по реабилитационной программе

Fig. 1 Examined children with different levels of non-verbal communication during the rehabilitation program

возникновение происходит редко либо в определённых ситуациях; высокая степень – присутствие многих форм нежелательного поведения в значительной степени, наблюдаемых ярко и постоянно в различных ситуациях.

Для детей с РАС характерен дефицит невербального коммуникативного поведения при общении, что выражается в отсутствии, уменьшении или нетипичном использовании зрительного контакта. Определить уровень невербальной коммуникации (контакт глаз) детей с расстройствами аутистического спектра позволило анкетирование, в основе которого лежат методики Е.С. Гайдукевича3.

Ввиду малочисленности выборок уровень значимости различий определяли при помощи непараметрического W-критерия Вилкоксона.

Результаты

Исследование невербальной коммуникации проводилось с помощью анкетирования и оценивались как до, так и после проведения реабилитационных мероприятий. Среди детей с РАС в начале исследования оценок более 5,5 балла зарегистрировано не было. При сопоставлении медианных значений эмоционально-волевых особенностей, коммуникативных свойств и особенностей межличностного взаимодействия, полученными в начале и в конце наблюдения, отмечен статистически значимый прирост.

При сравнении медиан баллов по опроснику Е.С. Гайдукевича получены следующие результаты: до обследования Ме = 3,0 (q1 = 2, q3 = 4), после – Ме = 4,5 (q1 = 4, q3 = 5), W= 2 при p ≤ 0,05. Кроме того, установлена положительная динамика уровня невербальной коммуникации у детей с РАС после проведения реабилитационных мероприятий. В частности на 50 % сократилось количество обследованных с низким уровнем невербальной коммуникации, до 70 % повысилось количество детей со средним уровнем и у 20 % отмечается высокий уровень невербальной коммуникации (рис. 1).

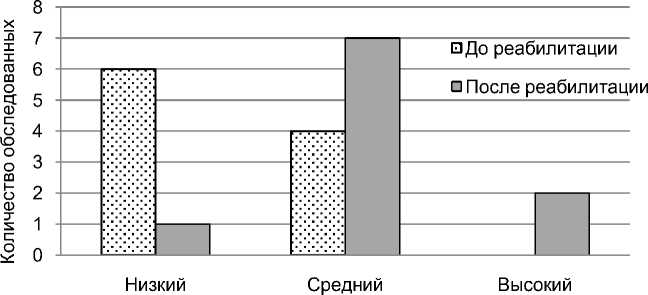

Показатели дезадаптивного поведения оценивались с помощью заполнения анкеты А.В. Хауста до и после проведения реабилитационных мероприятий.

При сравнении медиан выставленных баллов: до обследования Ме = 42,5 (q1 = 26,0, q3 = 49,5), после – Ме = 24,5 (q1 = 18,0, q3 = 34,5), установлена благоприятная динамика (W = 1 при p ≤ 0,05). В результате проведенных реабилитационных мероприятий выявлена тенденция к снижению негативных реакций: дети более спокойно начали относиться к занятиям, крик и плач наблюдались реже, уровень агрессии снизился.

После программы реабилитации на 40 % снизилась высокая степень дезадаптивного поведения, при этом количество детей с результатами, соответствующими среднему и низкому уровням увеличилось на 20 % (рис. 2).

Уровень дезадаптивного поведения

Рис. 2. Количество обследованных с различным уровнем дезадаптивного поведения в динамике занятий по реабилитационной программе

Fig. 2 Examined children with different levels of disadaptive behavior during the rehabilitation program

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии комплекса АФК с элементами скалолазания.

Исследование координации у детей с РАС проводились до и после проведения реабилитационных мероприятий с помощью специального упражнения – метания мяча на точность (в корзину). При сравнении медиан количества точных попаданий: до обследования Ме = 3,0 (q1 = 3,0, q3 = 4,8), после – Ме = 5,5 (q1 = 5,0, q3 = 6,0), установлена положительная динамика (W = 0 при p ≤ 0,05).

Заключение

Таким образом, включение адаптивного скалолазания в комплекс средств физиче- ской реабилитации при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра позволило улучшить их психофизиологические характеристики и коммуникативные способности, что отразилось на процессах адаптации ребёнка при общении с другими детьми.

Дети демонстрировали положительное отношение к занятиям, количество стереотипий и аффективных реакций значительно снизилось, процесс введения ребёнка в деятельность стал более продуктивным. Полученные результаты отражают положительный эффект предлагаемой программы реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра.

Список литературы Динамика показателей психофизиологического состояния детей с расстройствами аутистического спектра в процессе комплексной реабилитации

- Динамика психологического статуса излеченных от онкологических заболеваний детей в процессе физической подготовки к соревнованиям "Игры победителей" / Л.В. Сидоренко, Н.П. Петрушкина, Е.В. Жуковская и др. // Психология. Психофизиология. 2020. Т. 13, № 1. С. 34-43.

- Begel D., Burton R.W. Sport Psychiatry: Theory And Practice. Book News, Inc. 1999.

- Landers D.M. The Influence of Exercise on Mental Health // Research Digest. Series 2. 1997. № 1. URL: https://www.webharvest.gov/peth04/20041015212357/http://www.fitness.gov/mentalhealth.htm (дата обращения 15.10.2022).

- Volkmar F.R., Klin A. Asperger's disorder and higher functioning autism: Same or different? // International Review of Research in Mental Retardation. 2000. Vol. 23. P. 83-110.

- Gillberg C. The field of child and adolescent psychiatry // European Child and Adolescent Psychiatry. 2004. Vol. 13, Suppl 3. P. 1-2.

- Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network 11 Sites, United States 2018 / M.J. Maenner, K.A. Shaw, A.V. Bakian et al. // MMWR Surveillance Summaries. 2021. Vol. 70 (11). P. 1-16.

- Хаустов А.В., Красносельская Е.Л., Хаустова И.М. Дети с расстройствами аутистического спектра. Протокол педагогического обследования // Практика управления дошкольным образовательным учреждением. 2014. № 1. С. 32-50. URL: https://goo.su/cmN6Mz (дата обращения 15.10.2022).