Динамика показателей внутривенного глюкозотолерантного теста у подростков с ожирением на фоне терапии метформином

Автор: Матюшева Наталья Борисовна, Саприна Татьяна Владимировна, Ворожцова Ирина Николаевна, Горбатенко Елена Викентьевна, Сивкова Оксана Сергеевна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 2 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

В нашей стране реальная распространенность ранних нарушений углеводного обмена во всех возрастных диапазонах изучена недостаточно. Проведено открытое наблюдательное исследование, в которое включено 58 подростков (28 девушек, 30 юношей) с ожирением 1-4-й степени. Оценка механизмов ранних нарушений углеводного обмена у подростков с ожирением проводилась на основании результатов перорального (ПГТТ) и внутривенного (ВГТТ) глюкозотолерантного тестов, также оценивалась динамика показателей на фоне проводимой терапии метформином. Согласно полученным результатам, ранними маркерами нарушений углеводного обмена по данным ВГТТ, являлись: высокий уровень гликемии на 3-й мин теста, уменьшение скорости снижения гликемии и высокий постпрандиальный уровень гликемии в сравнении с подростками контрольной группы. Терапия метформином в течение 6 мес. у подростков с ожирением и нарушением толерантности к глюкозе (НТГ) привела к увеличению индекса инсулинорезистентности НОМА за счет снижения уровня гликемии и увеличения концентрации инсулина натощак, что может свидетельствовать о восстановлении секреторной функции ß-клетки поджелудочной железы. Данные ВГТТ в сравнении с ПГТТ позволяют дифференцировать нарушения углеводного обмена на ранних стадиях, выделять ведущий механизм (снижение секреции инсулина или нарушение темпов периферической утилизации глюкозы), а также выделять пациентов с ожирением в группы высокого риска развития сахарного диабета II типа (СД 2). Тем не менее необходимы дополнительные исследования по изучению эффективности применения различных доз метформина, а также подбора оптимальной продолжительности терапии метформином у подростков с ожирением и НТГ.

Ожирение, нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность, внутривенный глюкозотолерантный тест, гипергликемия

Короткий адрес: https://sciup.org/14920017

IDR: 14920017 | УДК: 616-056.257-053.6-085.272.3:612.122.1:616.153.45-072.5

Текст научной статьи Динамика показателей внутривенного глюкозотолерантного теста у подростков с ожирением на фоне терапии метформином

На сегодняшний день ожирение представляет собой актуальную проблему для всего мира, что связано с его прогрессивным распространением. Многие проблемы здоровья, связанные с ожирением, которые, как раньше считалось, относятся только к взрослым, в настоящее время все чаще наблюдаются и у детей: артериальная гипертензия, СД 2, неалкогольная жировая болезнь печени, поликистозное изменение яичников и затрудненное дыхание во сне, метаболический синдром [19]. У 25% детей с ожирением выявляется НТГ, еще у 4% – не диагностированный СД 2 [9, 13]. По данным Государственного регистра СД, на 01.01.2013 г. в России зарегистрировано 394 ребенка и 332 подростка с СД 2 [3].

В настоящее время все больше внимания уделяется исследованию ранних нарушений углеводного обмена у детей и подростков, к которым относятся: нарушение толерантности к углеводам и нарушение гликемии натощак (НГН), а также их сочетание. Данные нарушения объединяют под общим термином “предиабет”, что подчеркивает их неблагоприятный прогноз [2, 19]. В нашей стране реальная распространенность ранних нарушений углеводного обмена во всех возрастных диапазонах изучена недостаточно.

Для диагностики ранних этапов НТГ необходимо своевременно выделять детей и подростков в группы риска на основании генеалогических и клинических данных [8]. В патогенезе развития этих нарушений играют роль как инсулинорезистентность, так и нарушение функции β-клеток поджелудочной железы [11, 16]. Кроме того, прогрессивное снижение функции β-клетки способствует ухудшению толерантности к глюкозе. Степень выражен- ности этих нарушений при НГН и НТГ различна. СД 2 – это заключительный этап в прогрессировании этих нарушений, характеризующийся увеличением инсулиноре-зистентности и снижением секреции инсулина [6, 19]. Характер изменений, лежащих в основе прогрессирования глюкозной интолерантности у детей и подростков, изучен недостаточно. Изучение патофизиологических особенностей ранних нарушений углеводного обмена у детей и подростков будет способствовать выделению групп риска и разработке методов их коррекции. В настоящее время метформин – это единственный пероральный сахароснижающий препарат, одобренный для использования у подростков. В России, Европе и США он разрешен к использованию в педиатрической практике, начиная с 10-летнего возраста, максимальная доза составляет 2000 мг/сут [5, 10]. Однако не существует однозначных рекомендаций относительно времени начала терапии, ее продолжительности, оценки эффективности, алгоритма подбора дозы метформина у пациентов детского возраста.

Цель: исследовать механизмы ранних нарушений толерантности к глюкозе у подростков с ожирением по данным внутривенного глюкозотолерантного теста и оценить влияние терапии метформином на выявленные нарушения.

Материал и методы

Проведено открытое наблюдательное проспективное исследование, в которое включено 58 подростков (28 девушек, 30 юношей). Средний возраст обследуемых составил 14,0 (14,0–16,0) лет. Критериями включения в иссле- дование являлись: пациенты с конституционально-экзогенным ожирением и метаболическим синдромом (МС, по классификации IDF 2007 г.) в возрасте от 12 до 18 лет мужского и женского пола. Согласно консенсусу IDF 2007 г., диагноз МС выставляется при обязательном наличии у пациента абдоминального ожирения и двух из четырех обязательных компонентов. Из группы с экзогенно-конституциональным ожирением выделено 11 (19,0%) человек с МС.

Критерии исключения: больные с ожирением эндокринного генеза и генетической патологией, пациенты с СД 1 и 2-го типа, пациенты, получающие заместительную гормональную терапию, с острыми и хроническими гепатитами. Группу контроля составили 30 практически здоровых подростков, сопоставимых по полу и возрасту.

Всем пациентам было проведено комплексное клиническое обследование, включающее: сбор жалоб, данных анамнеза жизни и заболевания, объективное обследование, измерение окружности талии (ОТ), бедер (ОБ) с расчетом их отношения (ОТ/ОБ) и индекса массы тела (ИМТ) по центильным таблицам Т. Cole [12], SDS ИМТ [20]. Лабораторные данные: уровень общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), индекс атерогенности, трансаминаз (АСТ, АЛТ), лептин (Diagnostics Biochem Canada Inc.), С-пептид (референсный интервал 0,78–1,89 нг/мл), антитела к глутаматдекарбоксилазе (IsletestТМ-GAD, “BIOMERICA”), антитела к поверхностному антигену β -клеток (IsletestТМ-ICA, “BIOMERICA”). Исследовался иммунореактивный инсулин (ИРИ) иммуноферментным методом (Mercodia Iso-Insulin ELISA, референсный диапазон 5–25 ммоль/л). Степень инсулинорезистентности (ИР) определяли по индексам HOMAR, Caro, Quicki.

ПГГТ проводился по стандартной методике [2]. Внутривенный тест толерантности (ВГТТ) проводился следующим образом: внутривенно вводился 25%-й раствор глюкозы из расчета 0,5 г/кг веса, струйно, но не более 35 г с последующим забором венозной крови на 0, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120-й мин для определения глюкозы. На 0, 3 и 5-й мин определялся уровень инсулина с целью выявления нарушений первой фазы выброса инсулина. Использовался метод анализа результатов ВТТГ, который позволяет определить скорость элиминации глюкозы из крови (К-индекс) и индекс продукции глюкозы печенью (H-индекс) с помощью компьютерной программы, вычисляющей параметры Н и К, с авторского сайта по адресу

Подросткам с выявленными по результатам ПГТТ (n=10) – НГН, НТГ и их сочетание – и ВГТТ нарушениями углеводного обмена (n=10) была проведена терапия метформином, принимаемым однократно в дозе 850 мг после ужина (Глюкофаж, Никомед) продолжительностью 6 мес. В течение недели после отмены метформина подросткам этой группы проводилось ретестирование нарушений углеводного обмена с помощью ВГТТ и оценка динамики концентрации инсулина и гликемии на 0, 3 и 5-й мин ВГТТ.

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета SPSS 11.5. Для проверки нормальности рас- пределения величин показателей использовали критерий Колмогорова–Смирнова. Данные представлены в виде медианы (Me) и межквартильного размаха (Q1-Q3), при соблюдении закона нормального распределения признаков – в виде средней и стандартного отклонения (М±SD). Проверка достоверности различий до и после проведенного курса терапии проводилась по непараметрическому критерию Вилкоксона для зависимых выборок. Различия считались достоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение

У подростков основной группы ИМТ составил 35,1 (31,3–38,2) кг/м2, SDS ИМТ = 3,05 (2,74–3,53). Средний возраст начала набора массы тела – 7,0 (4,0–9,0) лет, стаж заболевания – 8,0 (6,0–10,0) лет.

Стратификация пациентов по степени ожирения проводилась согласно классификации В.А. Петерковой, О.В. Васюковой (2013) по SDS ИМТ. Согласно этой классификации, 5 человек имели избыточный вес, 58 человек – ожирение. В группе пациентов с ожирением распределение по степени ожирения было следующим образом: 1-я степень – 11 (19%) человек, 2-я степень – 18 (31%), 3-я степень – 21 (36,2%) человек, 4-я степень – 8 (13,8%) человек.

Принадлежность к группе риска развития МС в подростковом возрасте оценивалась по критериям последнего консенсуса Международной диабетической федерации (IDF) 2007 г. [5], наиболее частым из которых было абдоминальное ожирение (91%), артериальная гипертензия (29%), дислипидемия (17%), НТГ и НГН (19%) [7].

Считается, что абдоминальный тип ожирения говорит об ИР и гиперинсулинемии (ГИ). По результатам проведенного исследования, абдоминальное ожирение (ОТ>90 перцентили) наблюдалось у 53 (93%) пациентов, из них ИР подтверждена расчетными показателями у 17 (68%) обследуемых. У 32% подростков с высокими показателями индексов ИР не имелось абдоминальной формы ожирения.

По результатам лабораторного обследования липидного спектра, было выявлено увеличение уровня общего холестерина (13%), ТГ (16,7%), ЛПНП, индекса атероген-ности и уменьшение уровня ЛПВП с увеличением степени ожирения (табл. 1), что соответствует литературным данным [4].

Продолжается научная дискуссия по поводу диагностического уровня индексов ИР у детей и подростков. В литературных источниках предлагаются различные диагностические значения HOMAR: >3,16 [17], >3,2 [1], >3,43 [15]. В нашей работе мы использовали значение индекса HOMAR>3,4 согласно последним отечественным рекомендациям [2]. По анализу показателей индексов инсулино-резистентности отмечалось увеличение значений индекса HOMAR у 75% подростков с ожирением и снижение индекса Caro у 83,3% подростков с ожирением.

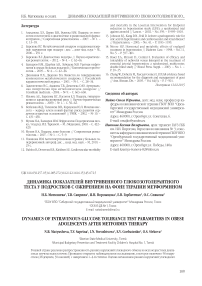

Анализ инсулинорезистентности по степени ожирения показал, что у подростков с ожирением 1 и 4-й степени регистрировались самые высокие ее показатели (табл. 1). А с увеличением степени ожирения отмечалось снижение показателей HOMA и увеличение Caro (2 и 3-я степени ожирения). Изменение индексов HOMA и Caro происходило за счет динамического снижения уровней базальной инсулинемии и С-пептида в сыворотке крови (табл. 1, рис. 1).

Динамика изменений концентраций инсулина, С-пеп-тида и рассчитанных на их основе индексов чувствительности к инсулину свидетельствуют о снижении эндогенной секреции инсулина у подростков с увеличением степени ожирения, что характерно для выраженных нарушений углеводного обмена, и характеризуют стадию предиабета. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем патоморфоз нарушений углеводной интолерантности у подростков с ожирением, когда в возрастной группе до

Рис. 1. Концентрация C-пептида в сыворотке крови у подростков с различной степенью ожирения (*р12=0,006, **р14=0,019, ***pК1=0,002)

Таблица 1

Характеристика биохимических, гормональных показателей и индексов чувствительности к инсулину у подростков с различной степенью ожирения

|

Показатели |

Контроль |

1-я степень |

2-я степень |

3-я степень |

4-я степень |

р |

|

ОХС |

4,1 (3,4–4,4) |

4,1 (3,6–4,45) |

4,0 (3,7–4,5) |

4,3 (3,75–4,9) |

3,9 (3,65–4,0) |

χ 2= 3,012 р=0,556 |

|

ТГ |

0,67 (0,6–0,9) |

0,99 (0,69–2,0) |

1,1 (0,92–1,3) |

1,27 (0,91–1,58) |

1,04 (0,94–1,35) |

χ 2=17,418 p=0,002 р25=0,004 р35=0,000 р45=0,005 |

|

ЛПВП |

0,67 (0,6–0,9) |

0,99 (0,69–2,0) |

1,1 (0,92–1,3) |

1,27 (0,91–1,58) |

1,04 (0,94–1,35) |

χ 2=17,418 p=0,002 р25=0,004 р35=0,000 р45=0,005 |

|

ЛПНП |

1,7 (1,56–2,03) |

1,9 (1,66–2,53) |

2,1 (1,8–2,45) |

2,16 (1,75–3,0) |

1,93 (1,43–2,13) |

χ 2=10,434 p=0,034 р25=0,016 р35=0,009 |

|

Индекс атерогенности |

1,15 (1,0–1,26) |

1,89 (1,54–2,22) |

1,85 (1,42–2,39) |

1,93 (1,45–2,85) |

1,61 (1,27–1,97) |

χ 2=30,192 p=0,000 р15=0,002 р25=0,000 р35=0,000 р45=0,019 |

|

HOMA R |

0,69 (0,16–1,12) |

7,14 (2,39–11,17) |

6,07 (0,23–10,67) |

3,99 (2,34–8,8) |

6,83 (0,92–11,57) |

χ 2=10,23 p=0,037 р15=0,038 р25=0,042 р35=0,017 |

|

Caro |

0,8 (0,59–6,47) |

0,22 (0,07–1,31) |

0,18 (0,09–2,06) |

0,23 (0,12–1,18) |

0,14(0,13–1,82) |

χ 2=9,349 p=0,053 |

|

Quicki |

0,84 (0,71–1,77) |

0,47 (0,42–0,72) |

0,47 (0,42–1,39) |

0,51 (0,44–0,64) |

0,46 (0,41–0,76) |

χ 2=10,23 p=0,037 р15=0,038 р25=0,042 р35=0,017 |

|

Гликемия, ммоль/л |

4,84 (3,7–5,5) |

4,67 (4,27–5,14) |

5,03 (4,6–5,35) |

4,84 (4,36–5,65) |

5,48 (4,6–6,14) |

χ 2= 4,051 р=0,399 |

|

ИРИ, 0 мин |

6,55 (2,6–33,0) |

55,7 (16,36–66,3) |

32,7 (12,44–50,41) |

49,0 (33,3–65,0) |

18,38 (3,2–47,2) |

χ 2=11,166 p=0,025 р15=0,027 р25=0,048 р35=0,007 |

18 лет уже имеются патофизиологические сдвиги (сочетание инсулинорезистентности и снижения эндогенной секреции инсулина), характерные для развития СД 2.

По результатам ПГТТ, у 7 (11%) подростков с ожирением диагностировано НГН, у 4 (7%) пациентов – НТГ. Согласно данным ВГТТ, выделяют пациентов с умеренными нарушениями углеводного обмена и выраженными нарушениями углеводного обмена (по выраженности коэффициентов k и Н) [14]. В ходе теста исследовался уровень инсулина на 0, 3 и 5-й мин (табл. 2).

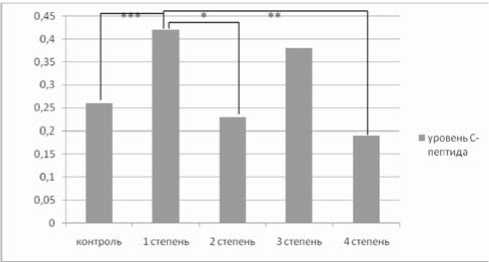

В проведенном нами исследовании, по результатам ВГТТ, у 10 (19%) человек выявлены умеренные нарушения углеводного обмена, подростков с выраженными нарушениями углеводного обмена выявлено не было (рис. 2).

Интерес представляет сопоставимость результатов ВГТТ и ПГТТ. У пациентов с умеренными нарушениями углеводного обмена, по данным ВГТТ, согласно результатам ПГТТ, регистрировались: у 3 (30%) – НГН, у 2 (20%) – сочетание НТГ+НТГ, у 5 (50%) пациентов нарушений по

ПГТТ выявлено не было. У 5 человек, имеющих НТГ и НГН и их сочетание, по данным ПГТТ и ВГТТ, нарушений выявлено не было.

Препаратом первого выбора в лечении нарушений углеводного обмена у подростков является метформин. Метформин снижает инсулинорезистентность, замедляет постпрандиальную абсорбцию глюкозы и увеличивает секрецию инсулина на фоне нарастающего его дефицита, снижает уровень HbA1c без риска гипогликемий, снижается или стабилизируется масса тела, нормализуется липидный обмен (снижение ЛПНП и ТГЦ). Из всех сахароснижающих препаратов для лечения СД 2 у детей и подростков в настоящее время одобрены только метформин и инсулин [18].

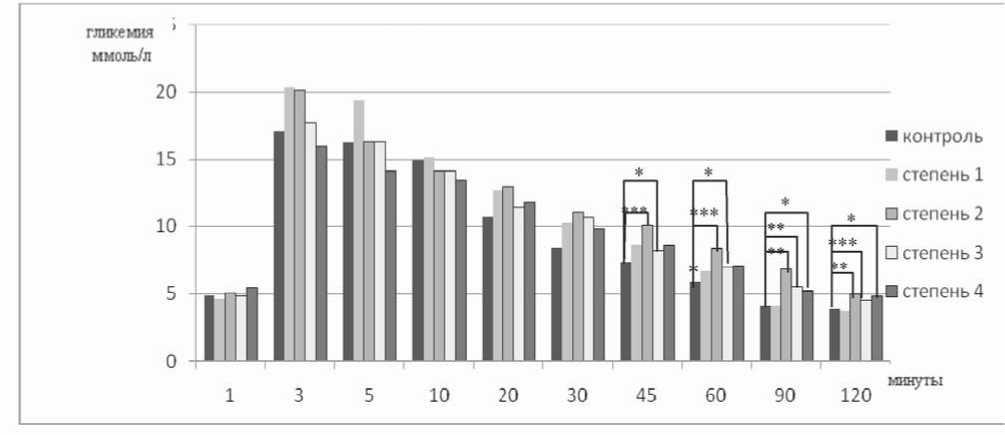

Анализ изучаемых показателей после проведенного курса терапии метформином показал, что имеет место тенденция к увеличению инсулинемии во всех контрольных точках теста, и вследствие этого увеличение значений индексов инсулинорезистентности (табл. 3).

Данные изменения могут говорить о восстановлении

Рис. 2. Кинетика гликемии в ходе ВГТТ у подростков с различной степенью ожирения и в контрольной группе (*р<0,05, **р<0,01, ***p<0,001)

Таблица 2

Концентрация инсулина сыворотки крови на 0, 3 и 5-й мин внутривенного глюкозотолерантного теста у подростков с различной степенью ожирения

Примечание: p – уровень статистической значимости различий между группами (1–4), * – p<0,05 в сравнении с контрольной группой.

Рис. 3. Динамика параметров ВГТТ у подростков с ожирением на фоне проводимой терапии метформином в течение 6 мес.

ниями углеводного обмена до назначения метформина SDS ИМТ составлял 3,03 (2,55–3,72), после проведенного лечения SDS ИМТ составил 3,07 (2,52–3,81; p=0,44), то есть практически не изменился. Возможно, что отсутствие выраженной динамики показателя индекса Н (подавление глюконеогенеза) на фоне терапии метформином связано с усилением физиологической пубертатной инсулино-резистентности у подростков основной группы и недостаточной дозой метформина.

Выводы

Таблица 3

Динамика клинико-гормональных показателей у подростков основной группы на фоне проводимой терапии метформином (Me(Q1-Q3))

Показатели До назначения метформина После назначения р

|

Вес (кг) |

103,75 (100,0–111,0) |

110,0 (101,6–120,0) |

|

Рост (см) |

175,5 (170–177) |

177 (170–180) |

|

ИМТ (кг/м2) |

35,7 (30,9–39,8) |

36,25 (32,0–40,0) |

|

SDS ИМТ |

3,03 (2,55–3,72) |

3,07 (2,52–3,81) |

|

ОТ (см) |

108 (100–117) |

108,5 (105–118) |

|

ОБ (см) |

119,5 (115–122,5) |

119 (112–126) |

|

ИРИ, 0 мин |

58,15 (37,29–74,8) |

56,95 (26,55–66) |

|

ИРИ, 3 мин |

72,13 (50,23–124,85) |

142,5 (103,85–170,9) |

|

ИРИ, 5 мин |

87,99 (63,9–98,09) |

101,05 (94,14–112,85) |

|

HOMA R |

4,2 (0,95–6,67) |

9,85 (1,04–14,72) |

|

Caro |

0,2 (0,16–2,09) |

0,09 (0,07–1,19) |

|

Quicki |

0,5 (0,5–0,8) |

0,43 (0,4–0,7) |

|

Индекс Н |

4,3 (3,4–4,8) |

3,5 (1,9–3,9) |

|

Индекс k |

2,7 (2,0–3,9) |

2,6 (2,4–3,2) |

|

PN |

–0,008 (–0,014–0,005) |

–0,007 (–0,014–0,007) |

секреторной функции β -клетки на фоне терапии метформином у подростков с ожирением и нарушением толерантности к глюкозе (рис. 3).

При анализе данных ВГТТ у пациентов после назначения метформина выявлена тенденция к снижению значения индекса Н (продукция глюкозы печенью, р=0,2), что, возможно, связано с недостаточной дозой метформина для подавления глюконеогенеза у подростков с выраженным ожирением. Однако индекс k (скорость утилизации глюкозы из крови) не изменился (р=0,6). На фоне проводимой терапии у подростков основной группы произошла значимая прибавка в росте (p=0,03) и статистически незначимая – в массе тела (p=0,09), ИМТ (p=0,4), ОТ (p=0,44). В группе с выявленными наруше-

W=–29, p=0,08 W=–15, p=0,03 W=–13, p=0,44 W=–13, p=0,44 W=–9, p=0,44 W=–1, p=0,95 W=–5, p=0,6 W=–6, p=0,10 W=–9, p=0,273 W=–9, p=0,345 W=–9, p=0,249 W=–9, p=0,249 W=14, p=0,237

W=–6, p=0,674 W=8, p=0,499

Сопоставление результатов ВГТТ до и после лечения позволяет сделать следующие выводы:

-

1. Ранними маркерами нарушений углеводного обмена у подростков с ожирением, по данным проведенного ВГТТ, являются: высокий уровень гликемии на 3-й мин теста, уменьшение скорости снижения глюкозы и высокий постпранди-альный уровень гликемии.

-

2. Данные ВГТТ в сравнении с ПГТТ позволяют дифференцировать нарушения углеводного обмена на ранних стадиях и выделять ведущий механизм (снижение секреции инсулина или нарушение темпов периферической утилизации глюкозы), а также стратифицировать подростков с ожирением в группы высокого риска развития СД 2.

-

3. Благоприятные эффекты терапии метформином у подростков с ожирением и нарушениями углеводного обмена проявились в отсутствии нарастания абдоминального ожирения, нормализации показателей ВГТТ, увеличении уровня инсулинемии на 3 и 5-й мин ВГТТ, что характеризует улучшение показателей секреторной функции β -клетки.

-

4. Необходимо дальнейшее изучение данной проблемы для выделения ведущих механизмов нарушений углеводного обмена и определения показаний и режима применения метформина у подростков с ожирением и НТГ.

Список литературы Динамика показателей внутривенного глюкозотолерантного теста у подростков с ожирением на фоне терапии метформином

- Витебская А.В., Васюкова О.В. Диагностика инсулинорезистентности у детей и подростков//Проблемы эндокринологии. -2006. -№ 52 (6). -С. 39-41.

- Дедов И.И., Шестакова М.В. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом -М., 2013. -120 с.

- Дедов И.И., Шестакова М.В. Результаты реализации подпрограммы “Сахарный диабет” федеральной целевой программы “Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 2007-2012 годы”. -М., 2012.

- Дианов О.А., Гнусаев С.Ф., Иванов Д.А. и др. Нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой системы и метаболизма у детей с ожирением//Педиатрия. -2007. -Т. 86, № 3. -С. 32-34.

- Кураева Т.Л. Терапия сахарного диабета 2 типа у детей и подростков: метформин как первый препарат выбора//Вопросы современной педиатрии. -2012. -Т. 11, № 1. -С. 162-166.

- Миняйлова Н.Н., Сундукова Е.Л., Ровда Ю.И. Гиперлептинемия и ее клинико-метаболические ассоциации при синдроме инсулинорезистентности у детей и подростков//Педиатрия. -2009. -Т. 88, № 6. -С. 6-13.

- Рахимова Г.Н., Азимова Ш.Ш. Оценка частоты метаболического синдрома среди детей и подростков с ожирением согласно новым критериям международной диабетической ассоциации//Педиатрия. -2009. -Т. 88, № 6. -С. 14-17.

- Сорвачева Т.Н., Петеркова В.А., Титова Л.Н. и др. Ожирение у подростков//Лечащий врач. -2006. -№ 4. -С. 50-54.

- American Association of Clinical Endocrinologists. 2002. Finding and recommendations from the AACE conference on insulin resistance syndrome . -URL: http://www.aace.cjm/pub/(дата обращения 23 декабря 2014 г.).

- Atabek M.E., Pirgon O.B.H. Use of metformin in obese adolescents with hyperinsulinemia: a 6-month, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial//J. Pediatr. Endocrinol. Metab. -2008. -Vol. 21(4). -P. 339-348.

- Bergman R.N., Finegood D.T., Kahn S.E. The evolution of betacell dysfunction and insulin resistance in type 2 diabetes//Eur. J. Clin. Invest. -2002. -Vol. 32 (Suppl. 3). -P. 35-45.

- Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey//BMJ. -2000. -Vol. 320. -P. 1-6.

- Drake A.J., Smith A., Betts P.R. Type II diabetes in obese white children//Arch. Dis. Child. -2002. -Vol. 86. -P. 207-208.

- Dreval A.V. European Congres of Endocrinology, ECE 2005: Abstract Book, 3-7 September 2005, Goteborg, Sweden. -Goteborg, 2005. -P 74.

- Garcia Cuartero B., Garcia Lacalle C., Jimenez Lobo C. et al. The HOMA and QUICKi indexes, and insulin and C-peptide levels in healthy children. Cut off points to identify metabolic syndrome in healthy children//An. Pediatr. (Barc). -2007. -Vol. 66(5). -P. 481-490.

- Kahn S.E. The relative contributions of insulin resistance and beta-cell dysfunction to the pathophysiology of type 2 diabetes//Diabetologia. -2003. -Vol. 46. -P. 3-19.

- Mehmet Keskin et al. Homeostasis model assessment is more reliable than the fasting glucose/insulin ratio and quantitative insulin sensitivity check index for assessing insulin resistance among obese children and adolescents//Pediatrics. -April, 2005. -Vol. 115. -P 500-503.

- Pinhas-Hamiel O., Zeitler P. Clinical Presentation and treatment of type 2 diabetes in children//Pediatric Diabetes. -2007. -Vol. 8 (Suppl. 9). -P. 16-27.

- Sinaiko A.R., Steinberger J., Moran A. et al. Relation of body mass index and insulin resistance to cardiovascular risk factors, inflammatory factors and oxidative stress during adolescence//Circulation. -2005. -Vol. 111. -P. 1985-1991.