Динамика поляризации Pi2-пульсаций в средних широтах при развитии суббурь в авроральной зоне

Автор: Рахматулин Р.А., Пашинин А.Ю.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследованы изменения ориентации главной оси эллипса поляризации иррегулярных геомагнитных пульсаций Pi2, наблюдаемых на средних широтах, во время суббуревого возмущения, развивающегося в авроральной зоне российского сектора Арктики. Обнаружена зависимость ориентации эллипса поляризации от долготы развития соответствующей суббури. Проводится сопоставление результатов современных исследований с более ранними результатами аналогичных исследований по материалам североамериканского континента. Делается вывод об общем подобии результатов, а незначительное расхождение может быть обусловлено особенностями геологического строения земной коры в российском секторе Арктики.

Магнитосфера, геомагнитные возмущения, авроральная суббуря, геомагнитные пульсации pi2, поляризация геомагнитных пульсаций, российский сектор арктики, магнитные обсерватории

Короткий адрес: https://sciup.org/142220299

IDR: 142220299 | УДК: 550.385.4 | DOI: 10.12737/szf-43201807

Текст научной статьи Динамика поляризации Pi2-пульсаций в средних широтах при развитии суббурь в авроральной зоне

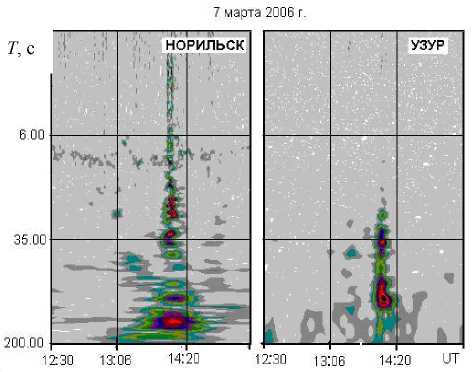

Начало активной фазы суббури в авроральной зоне сопровождается генерацией широкополосного всплеска иррегулярных пульсаций Pi2+Pi1B. В средних широтах Pi2 наблюдаются как затухающие цуги колебаний в диапазоне периодов 45–200 с [Пудовкин и др., 1976; Кошелевский и др., 1972] преимущественно в полуночном секторе магнитосферы [Распопов, Троицкая, 1974; Kuwashima, 1981; Shiokawa et al., 2002] . На рис. 1 показаны динамические спектры иррегулярных геомагнитных пульсаций, одновременно зарегистрированных в высоких и средних широтах при развитии активной фазы суббури 7 марта 2006 г. Отчетливо видно, что, если в высоких широтах наблюдается широкополосный всплеск иррегулярных пульсаций Pi2+Pi1b, в средних широтах преобладают две спектральные полосы — около 35 с и более длин-нопериодная (~125 с) составляющая, как это было показано ранее в наших работах по результатам экспериментов на Норильском меридиане [Рахматулин, Петровский, 1994] .

Предыдущие исследования морфологических характеристик развития пульсаций Рi2 в средних широтах, в частности, поведения поляризационных характеристик колебаний, показали, что главная ось эллипса поляризации пульсаций Pi2 в горизонтальной плоскости в средних широтах меняет свое направление от восточного к западному при переходе через полуночный меридиан [Распопов, Троицкая, 1974] . Такие исследования проводились на большом статистическом материале, но без учета конкретных условий, вызывающих возбуждение определенного всплеска иррегулярных пульсаций Рi2, и без учета долготы положения активной области в авроральной зоне.

В данной работе мы провели исследование, чтобы определить по данным среднеширотной станции, как при развитии конкретной суббури меняется в пространстве направление главной оси эллипса поляризации иррегулярных пульсаций Pi2. При этом мы выясняли, влияет ли долгота области локализации авроральных возмущений на ориентацию эллипса

Рис. 1. Динамические спектры пульсаций Pi2, одновременно наблюдаемых в высоких (ст. Норильск) и средних (ст. Узур) широтах в период развития активной фазы суббури поляризации, так как известно, что при развитии авроральных возмущений активная область перемещается с востока на запад. Перед нами стояла конкретная задача — определить, как меняется направление главной оси эллипса поляризации Pi2-колебаний в средних широтах при перемещении активной области в авроральной зоне в азимутальном направлении.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА

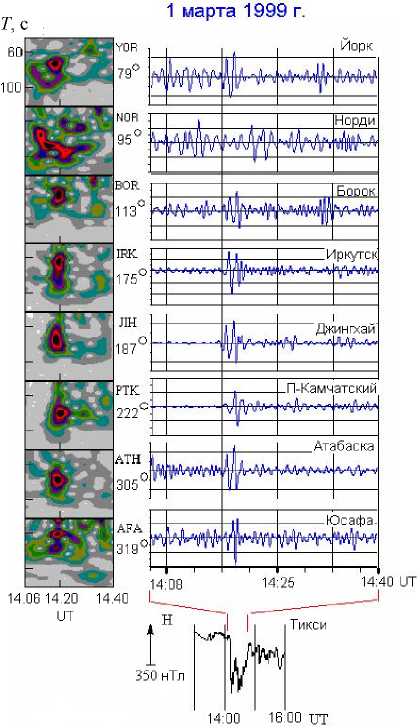

Для решения этой задачи необходимы координированные наблюдения магнитосферных процессов в высоких и средних широтах. Возможны два подхода к исследованию. Первый — это анализ развития суббури по магнитограммам одной высокоширотной станции с привлечением материалов регистрации пульсаций на глобальной сети среднеширотных обсерваторий. Пример такого анализа показан на рис. 2, представляющем записи пульсаций на сети среднеширотных обсерваторий в момент начала суббури на ст.Тикси.

Представлены фрагменты аналоговых записей геомагнитных пульсаций и соответствующие им динамические спектры колебаний, цифрами указана геомагнитная долгота станций. Внизу приведен фрагмент магнитограммы ст. Тикси. Начало активной фазы суббури на этой станции в 14:18 UT сопровождается генерацией иррегулярных пульсаций Pi2, надежно регистрируемых на всех станциях. Практически все колебания начинаются одновременно и имеют вид классического цуга. Заметим, что фактически мы наблюдаем глобальное возбуждение Pi2-пульсаций в средних широтах. Ранее мы обсуждали это в наших работах [Rakhmatulin et al., 2000, 2005] .

Второй подход включает в себя анализ возбуждения пульсаций по данным одной среднеширотной станции при появлении суббурь в различных долготных секторах с использованием магнитограмм всех авроральных станций, как это показано на рис. 3.

Рис. 2. Наблюдение Pi2-пульсаций в средних широтах во время развития активной фазы суббури в ночном секторе на ст. Тикси. Слева — динамические спектры, справа — фрагменты аналоговой записи пульсаций, внизу — Н -компонента магнитограммы ст. Тикси

Очевидно, второй путь легче реализовать, так как магнитограммы высокоширотных станций более доступны, чем материалы наблюдения геомагнитных пульсаций на практически глобальной сети среднеширотных обсерваторий. К этому следует добавить, что высокоширотные обсерватории, производящие регистрацию вариаций магнитного поля, оснащены практически идентичной аппаратурой, чего нельзя сказать об аппаратуре для регистрации геомагнитных пульсаций. Поэтому для реализации поставленных целей был выбран второй подход. В табл. 1 приводятся географические координаты станций, используемых для анализа.

Таблица 1

Координаты обсерваторий, используемых для анализа

|

№ |

Обсерватория |

Географическая широта |

Географическая долгота |

|

1 |

Иркутск (п. Патроны) |

52° 09' N |

104°28' E |

|

2 |

Узур |

53°19' N |

107°44' E |

|

3 |

Норильск |

69°21' N |

88°21' E |

|

4 |

Исток |

70° 01' N |

88°00' E |

|

5 |

Монды |

51°37' N |

100°54' E |

|

6 |

Диксон |

73° 33' N |

80° 34' E |

|

7 |

Тикси |

72° 35' N |

129° 00' E |

|

8 |

Певек |

70° 06' N |

170° 56' E |

|

9 |

Ловозеро |

69° 58' N |

35° 01' E |

|

10 |

Амдерма |

69° 29' N |

61° 26' E |

|

11 |

Сороа (Куба) |

22°48' N |

277°00' E |

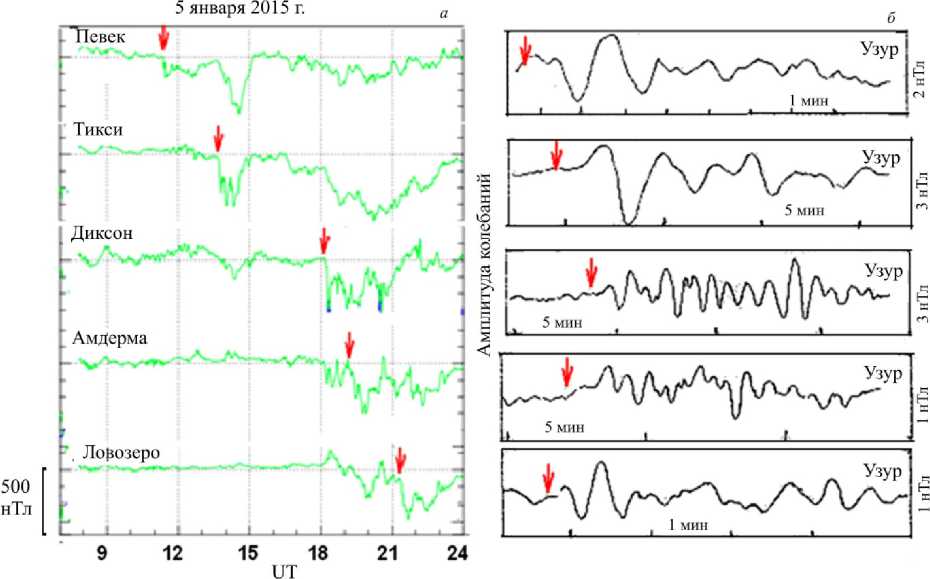

Рис. 3. Развитие магнитных возмущений 5 января 2015 г.: Н -компонента по данным станций авроральной зоны ( а ); геомагнитные пульсации в 1-мин и 5-мин масштабах на ст. Иркутск (Узур) ( б ); (стрелками отмечены моменты начала геомагнитных пульсаций Pi2 на ст. Иркутск, а на аналоговых записях пульсаций — конкретное время начала колебаний в каждом событии)

Параметры пульсаций Pi2 (амплитуда, спектр, ориентация главной оси эллипса поляризации) оценивались по материалам наблюдений на среднеширотных станциях Монды и Узур, в некоторых случаях привлекались материалы наблюдений геомагнитных пульсаций на высокоширотных станциях Норильск и Исток. Параметры пульсаций сопоставлялись с данными о развитии авроральных суббурь на разных долготах российского сектора. Локализация суббуревых возмущений определялась по магнитограммам арктических станций, заимствованным с сайта Мирового центра данных [ html].

Анализ экспериментального материала проводился по следующей схеме. По данным магнитограмм высокоширотных обсерваторий отбирались случаи (интервалы времени), когда возмущения были локализованы на одной из зональных станций, т. е. величина бухты Н -компоненты на этой станции существенно превышала возмущения на других станциях), либо когда возмущения перемещались с востока на запад при развитии глобального возмущения [Kuwashima, 1981] . Затем в пределах выбранных интервалов по записям геомагнитных пульсаций на станциях Монды или Узур определялись моменты начал всех цугов Рi2. Примеры сопоставления таких данных показаны на рис. 3, где изображены Н -компоненты магнитограмм высокоширотных обсерваторий ( а ) и аналоговые записи геомагнитных пульсаций ( б ).

Видно, что область суббуревой активности перемещалась с востока на запад (начало возмущения на каждой станции отмечено стрелкой). При этом начало активизации суббуревого возмущения на каждой станции сопровождалось возбуждением иррегулярных пульсаций Pi2 в средних широтах (обс. Узур).

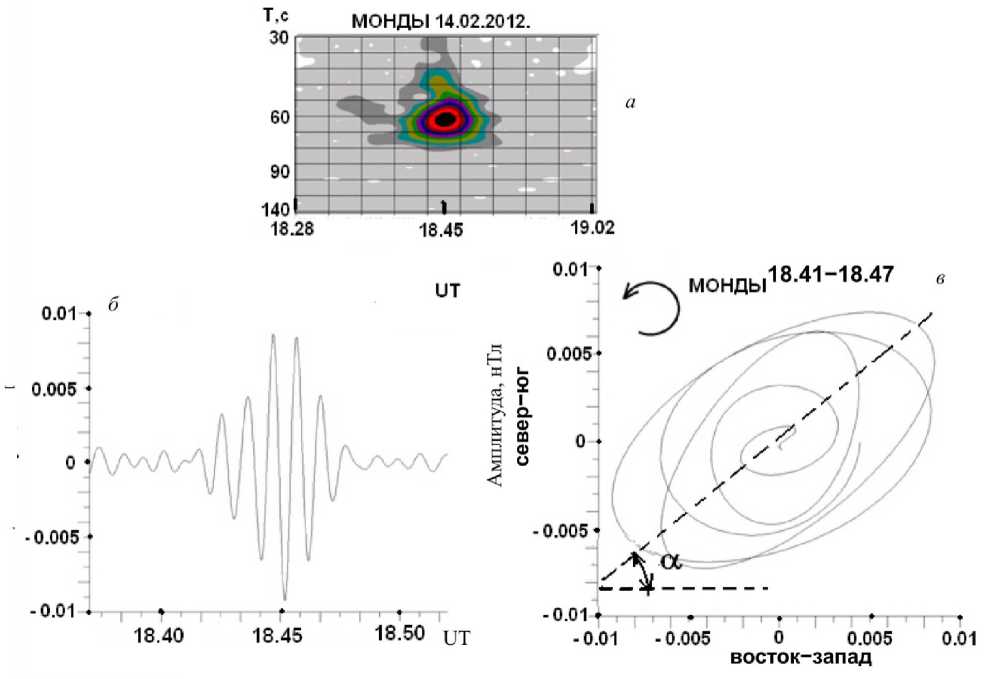

Для обработки экспериментального материала была разработана специальная методика. На рис. 4 изображена последовательность операций при обработке экспериментального материала.

С помощью программы спектрально-временного анализа (СВАН) строится динамический спектр интересующих нас колебаний, (пример показан на рис. 4, а ). Далее вырезается нужный участок данных и обрабатывается специальным фильтром, вырезающим частоты, соответствующие динамическому спектру сигнала. После этого строится осциллограмма колебаний (рис. 4, б ). Наконец, для получения поляризационных характеристик строится эллипс поляризации (рис. 4, в ) и измеряется угол наклона главной оси эллипса поляризации α к горизонтальной оси, за которую принято направление восток — запад.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Было проанализировано несколько десятков случаев, часть из которых включена в табл. 2. В первом столбце приводятся названия авроральных станций, магнитные данные которых использовались в работе, во втором — географические координаты этих станций, в третьем и четвертом столбцах — дата и время начала суббури в авроральных широтах и начала

Амплитуда, нТл

Рис. 4. Пример процедуры обработки экспериментального материала (пояснение в тексте)

Таблица 2

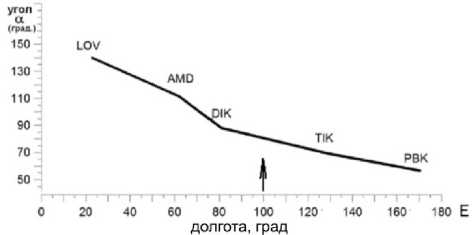

По этим экспериментальным данным была построена зависимость угла α от долготы развития соответствующей суббури (рис. 5).

Обратимся теперь к результатам более ранних исследований, проводившихся нами совместно с кубинскими коллегами по материалам наблюдений на североамериканском континенте. Такие исследования мы проводили в 90-х гг. прошлого столетия в рамках Программы сотрудничества академий наук соцстран по планетарной геофизике (КАПГ) [Коста и др. 1984] . Использовались данные наблюдений геомагнитных пульсаций на кубинской станции Со-роа, а материалы по вариациям магнитного поля в авроральных широтах были заимствованы из бюллетеней WDC [Allen et al., 1977] .

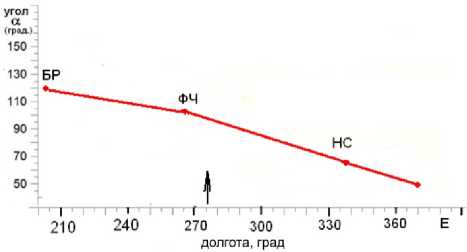

После проведения серии экспериментов мы получили зависимость ориентации главного угла эллипса поляризации Pi2 пульсаций для североамериканского континента, которая представлена на рис. 6.

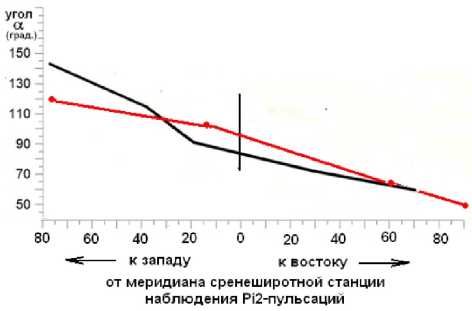

Сравнительный анализ данных, полученных по материалам американского и российского секторов Арктики, показан на рис. 7. Отметим, что нулевая точка на шкале долгот соответствует меридианам станций Со-роа (277° 00' E) и Монды (100°54' E).

Анализ зависимостей, приведенных на рис. 7, позволяет сделать следующий вывод. Зависимость угла ориентации эллипсов поляризации от долготы

Рис. 5. Зависимость угла наклона главной оси эллипса поляризации Pi2-колебаний от долготы развития авроральной суббури. Стрелкой отмечен меридиан станции Монды

Рис. 6. Ориентация главной оси эллипса поляризации Рi2 в Сороа (угол α) в зависимости от долготы развития магнитной бухты в высоких широтах по данным ст. Барроу (БР), Форт-Черчилль (ФЧ), Нарсарсуак (НС). Стрелкой отмечен меридиан ст. Сороа

Рис. 7. Сравнительный анализ зависимости угла наклона главной оси эллипса поляризации Рi2-пульсаций от долготы развития соответствующей суббури по материалам российского (черная линия) и американского (красная линия) секторов Арктики развития суббури имеет аналогичный вид для северных регионов американского и евразийского континентов. Наблюдаются незначительные расхождения, которые могут быть обусловлены влиянием геологических структур и присутствием значительных магнитных аномалий на Таймыре [Кра-ковецкий и др., 1982; Попов и др., 2010].

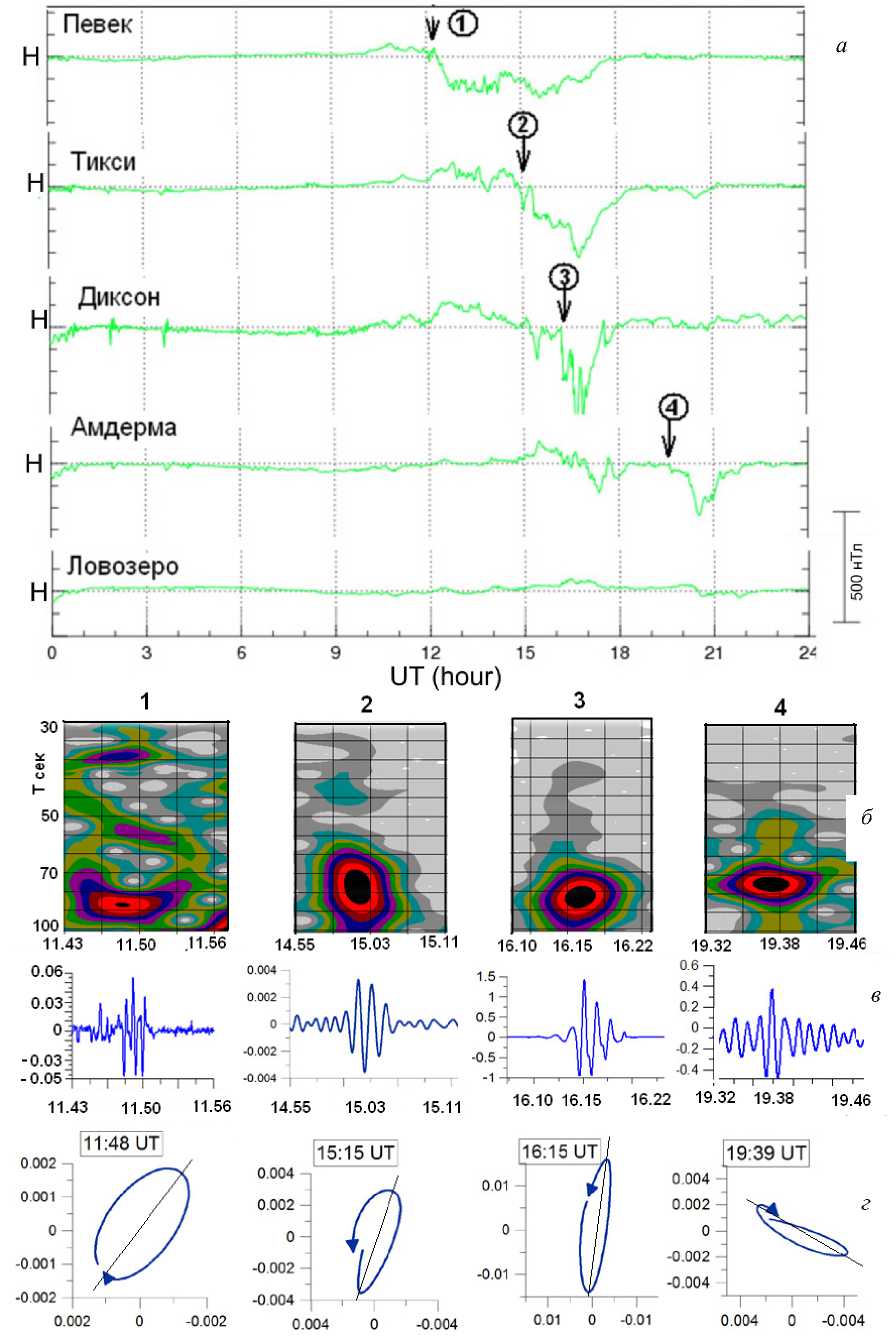

ПРИМЕР МОНИТОРИНГА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ СУББУРИ

Иллюстрацией предложенной методики может служить случай развития ряда последовательных суббурь в авроральной зоне с постепенным перемещением области возмущения с востока на запад 5 марта 2015 г. (рис. 8). Видно, что по мере развития возмущений и перемещения области активизации главные оси эллипсов поляризации поворачиваются, как бы «отслеживая» перемещение активной области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая анализ проведенных исследований, можно сделать следующий вывод о возможном практическом применении полученных результатов. Зависимости, представленные на рис. 7, позволяют с определенной степенью достоверности оценить долготу начала развития суббури в авроральной зоне по наблюдениям иррегулярных пульсаций в средних широтах. Это актуально в тех случаях, когда по каким-либо причинам отсутствует регистрация вариаций магнитного поля в высоких широтах либо суббуря произошла в регионе, где нет магнитной обсерватории.

В заключение отметим, что подобная методика уместна в случаях слабой и умеренной магнитной активности. При значительной магнитной активности область возмущения может захватывать пространство по долготе до 90–120° и в такой ситуации трудно определить приоритетное направление главных осей эллипсов поляризации геомагнитных пульсаций Pi2.

2015/03/05

Рис. 8. Развитие магнитных возмущений в авроральной зоне ( а ) и синхронные наблюдения иррегулярных пульсаций в обс. Монды: б — динамические спектры, в — аналоговая запись колебании, г — эллипсы поляризации иррегулярных пульсаций

Исследование выполнено в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16, работа А.Ю. Пашинина была поддержана грантом РФФИ 16-05-00631. Результаты получены с использованием оборудования магнитометрического комплекса Центра коллективного пользования «Ангара» [].

Список литературы Динамика поляризации Pi2-пульсаций в средних широтах при развитии суббурь в авроральной зоне

- Коста А.Д., Пархомов В.А., Рахматулин Р.А., Родригес Ф. Влияние долготной локализации суббури на параметры низкоширотных Pi2//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1984. Вып. 70. С. 171-177.

- Кошелевский В.К., Распопов О.М., Старков Г.В. Связь параметров геомагнитных пульсаций Pi2 с процессами в зоне сияний//Геомагнeтизм и аэрономия. 1972. Т. 12, № 5. С. 886-891.

- Краковецкий Ю.К., Платонов О.И., Попов Л.Н., Доронина И.П. Пространственное распределение полярных сияний и его взаимосвязь со структурой земной коры//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1982. Вып. 62. С. 155-164.

- Попов Л.Н., Краковецкий Ю.К., Захаренко В.Н., Парначёв В.П., Одинцов Н.М. О выявлении геологических структур дистанционным методом ионосферно-теллурического профилирования (на примере северных районов Сибири)//Вестник Томского государственного университета. Сер. Науки о Земле. 2010. № 399. С. 205-209.

- Пудовкин М.И., Распопов О.М., Клейменова Н.Г. Возмущения электромагнитного поля Земли. Ч. 2. Л.: изд-во ЛГУ, 1976. 270 с.

- Распопов О.М., Троицкая В.М. Развитие суббури в геомагнитных пульсациях. Высокоширотные геофизические явления. Л., 1974. С. 232-247.

- Рахматулин Р.А., Петровский М.А. Исследование динамических спектров высокоширотных Pi2-пульсаций//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1994. Вып. 103. С. 49-56.

- Allen J., Abston C.C., Morris L.D. Geomagnetic Data for February, March 1976. Rep.UAG-62, 63. World Data Center for Solar-Terr. Phys. 1977. 55 p.

- Kuwashima M.A. A model of magnetic Pi2 pulsations based on ULF observation from high to middle latitudes on the ground//Memoirs of National Institute of Polar Res. 1981. Spec. N 16. P. 15-21.

- Rakhmatulin R.А., Pashinin A.Y., Hayashi K. The observation of global Pi2 pulsation in the mid-latitudes during small substorms//Proc. the 5 Intern. Conference on Substorms. St. Petersburg, Russia, July 2000. ESA SP-443. P. 561-564.

- Rakhmatulin R.А., Pashinin A.Yu., Zhao Hua. An investigation of near-equatorial geomagnetic Pi2 pulsations // Chinese J. Space Sci. 2005. V. 25, N 5. P. 430-432.

- Shiokawa K., Yumoto K., Olson J.V. Multiple auroral brightening and associated Pi2 pulsations//Geophys. Res. Let. 2002. V. 29, N 11. P. 32/1-32/4.

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/plot_realtime/quick/index.html (дата обращения 23 ноября 2016 г.).

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 23 ноября 2017 г.).