Динамика природной среды в позднем плейстоцене - голоцене на Западе Тугнуйско-Сухаринской долины (на примере археологического местонахождения Три Скалы в Западном Забайкалье)

Автор: Антонова Ю.Е., Ташак В.И., Кобылкин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты естественнонаучных исследований, проводившихся в 2021 г. на многослойном археологическом местонахождении Три Скалы в Тугнуйско-Сухаринской долине (Западное Забайкалье). Выявление палеоэкологических условий обитания человека на данной территории позволяет осуществлять реконструкции моделей взаимоотношения человека и природной среды на различных хронологических этапах позднего плейстоцена - голоцена. В основу предпринятых естественнонаучных исследований легли данные по определению pH почв, гранулометрического состава, содержания карбонатов, емкости катионного обмена (ЕКО). Полученные результаты, а также данные морфологии стратиграфических подразделений, позволили выявить заметные колебания характеристик отдельных стратиграфических уровней, которые отражают специфические условия формирования отложений. По совокупности данных археологии и естественных наук, определена динамика изменений природной обстановки в отдельные хронологические периоды. Верхняя часть разреза, содержащая материалы Средневековья и, ниже по разрезу, неолита, представляет собой голоценовое время, представленное почвами сухих межгорных понижений. Средняя часть разреза демонстрирует чередование кратковременных периодов потепления и похолодания, характерное для второй половины сартана. Нижняя часть отложений является наиболее насыщенной археологическими материалами. Здесь зафиксированы верхнепалеолитические материалы Толбагинской культуры с хорошо выраженным пластинчатым производством. Массовые палеолитические материалы включены в два литологических слоя (4а, 5), представляющих две части каргинских отложений. Верхняя часть (4а) переработана в эпоху сартана, в нижней части определено наличие погребенной почвы каргинского времени. С нижним каргинским слоем связаны структурные элементы культурного горизонта в виде кострищ и скоплений артефактов и костей. Условия обитания человека в каргинское время определены как умеренные, ландшафты -преимущественно степные.

Археология, верхний палеолит, плейстоцен, голоцен, динамика окружающей среды, западное забайкалье, тугнуйско-сухаринская долина

Короткий адрес: https://sciup.org/145146079

IDR: 145146079 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0044-0050

Текст научной статьи Динамика природной среды в позднем плейстоцене - голоцене на Западе Тугнуйско-Сухаринской долины (на примере археологического местонахождения Три Скалы в Западном Забайкалье)

С 2015 г., после открытия в приустьевой части Тугнуйско-Сухаринской долины многослойного археологического местонахождения Три Скалы [Та-шак, Антонова, 2016], обозначился новый район комплексных исследований палеолита Западного Забайкалья (рис. 1). В 2021 г. полевые изыскания, предпринятые на западном фланге Тугнуйско-Суха-ринской долины, были направлены на обеспечение естественно-научных исследований с целью расширения базы данных, на основе которой будут производиться реконструкции различной направленности. Например, динамика изменений природной обстановки в определенные промежутки времени; характер климатических изменений в позднем

Рис. 1. Схема расположения археологического местонахождения Три скалы в Западном Забайкалье.

плейстоцене – голоцене и установление условий обитания человека на данной территории. С этой целью в 2021 г. производился отбор образцов грунта из стратиграфических слоев местонахождения Три Скалы, и изучалась обширная устьевая часть долины, а также прилегающий к ней правобережный участок долины р. Хилок. В результате получены новые материалы, на основе которых расширено исследование такого направления деятельности древних человеческих коллективов как логистика освоения литоресурсов, одной из основных составляющих развития каменных индустрий. Работа в этом направлении продолжается, и окончательные выводы будут получены позже. В статье рассмотрены исследования, направленные на выявление динамики палеоклимата, фрагменты которой «записаны» в рыхлых отложениях изучаемого объекта. В итоге полевых работ и лабораторных исследований, полученных аналитических образцов и материалов, создана предварительная схема природных изменений в финальном плейстоцене – голоцене на западе Тугнуйско-Сухаринской долины. Данные исследования являются перспективными, поскольку касаются палеолитического местонахождения с выраженными чертами в каменной индустрии, характерной для толбагинской археологической культуры, выделенной по материалам местонахождений Толбага и Варварина Гора [Константинов, 1994]. Местонахождение Толбага расположено в Забайкальском крае, в среднем течении р. Хилок, около 155 км прямо на восток от Трех Скал. Оба местонахождения связаны с долиной Хилка: Толбага находится непосредственно по правому борту долины, а Три Скалы в устьевой зоне долины правого притока Хилка. Выявленные на первом этапе исследований черты общности в каменной индустрии местонахождений могут предполагать общность обитания в сходных природных условиях и общ-но сть в способах взаимодействия с природными условиями. Также весомый интерес представляет установление четких хронологических рамок функционирования двух местонахождений.

Стратиграфия местонахождения Три Скалы

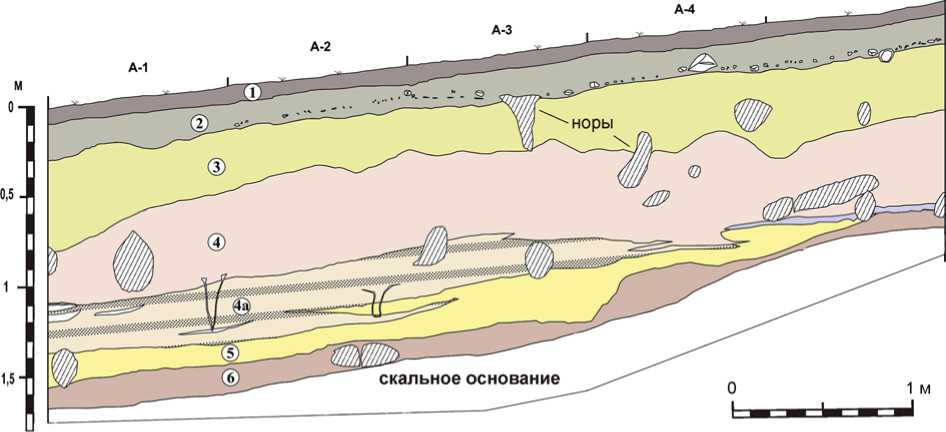

В ходе исследований на местонахождении зафиксировано 6 стратиграфических слоев с выделением двух уровней в одном из слоев (рис. 2).

Слой 1. Дерновый слой, супесь каштанового цвета с мелкозернистым пе ском, единичным содержанием гравия и умеренным содержанием дресвы. Слой рыхлый, пылеватый. Мощность слоя 10–12 см.

Слой 2. Супесь темно-каштанового цвета, с сероватым оттенком, в гранулометрическом составе прослеживается мелкозернистый песок и гравий, с умеренным содержанием дресвы. В слое наблюдается множество остатков корней травянистых растений. Нижняя граница слоя с размывом постепенно переходит в слой 3. На границе между слоями 2 и 3 тонким прослоем концентрируется дресва и мелкий щебень. Мощность слоя 17–25 см.

Слой 3. Супесь с очень высоким содержанием песка, преобладает пылеватый песок, содержание дресвы – умеренное, отдельными пятнами наблюдается повышенное содержание дресвы. Зафиксированы единичные скальные обломки и щебень. Цвет

А-5

Рис. 2. Археологическое местонахождение Три Скалы. Стратиграфия северной стенки раскопа (описание слоев дано в тексте).

слоя бледно-коричневый, светло-палевый. Нижняя граница волнистая, местами размытая, с небольшими западинами. Мощность слоя 30–52 см.

Слой 4. Супесь пылеватая, но плотно слежавшаяся, с большим содержанием тонкозернистого песка. Цвет светло-коричневый, желтоватый. Высокая степень солевых отложений в слое придает ему белый цвет при высыхании. Окрашенность карбонатами неравномерная, из-за чего слой выглядит пятнистым. Содержание дресвы и крупнозернистого песка умеренное в верней части и значительно возрастает к подошве. Мелкие камни и щебень единичны. Мощность слоя 25–64 см. Граница между 4 и 5 слоями волнистая с разрывами, но эти два слоя четко разграничиваются на тех участках, где слой 5 хорошо сохранился.

Слой 4а. Супесчанистый слой с большим содержанием крупнозернистого песка и мелкой дресвы. От слоя 4 отличается выраженной слоистостью – четкие прослойки дресвы, наклоненные по направлению наклона слоя – на юг и на запад. Кроме этого, слоистость выражена в полосчатом проявлении карбонатов, содержание которых в слое большое. Наблюдаются крупные карбонатные линзы. Нижняя граница слоя в основном четкая, в некоторых местах наблюдаются линзовидные включения из нижнего слоя. Мощность слоя 10–30 см. В некоторых местах слоистость не наблюдается, в этих местах имеет место распространение слоя 4.

Слой 5. Супесчанистый слой светло-коричневого цвета с оливковым оттенком. В слое большое количество сыпучего мелкозернистого песка. Наблюдаются включения дресвы. Мощность 5–7 см.

Слой 6. Кора выветривания или зона дезинтеграции скального основания, представленная разрушенной до со стояния мелких камней и щебня поверхностью скального основания. Почти повсеместно поверхность скалы перекрыта плотной карбонатной коркой мощностью 3–7 см.

Археологические материалы

Кровля второго слоя изобилует фрагментами керамических сосудов (1-й культурный горизонт), предварительно датируемый Средневековьем (ранее предполагалось, что это уровень железного века).

С поверхности слоя 3 начинается фиксация артефактов каменного века, в т.ч. палеолитических. На уровне слоя, до глубины около 60 см, все артефакты патинизированы, дефлированы и единичны. На глубине 50–60 см зафиксированы мелкие обломки тонкостенной керамики со следами технического декора на поверхности в виде оттисков шнура, а также немногочисленные каменные артефакты – пластинки, обломок призматического нуклеу- са для пластинок. Эти находки типичны для эпохи неолита, но единичны и не дают возможности создать целостную картину об индустрии и горизонте обитания. Начиная со слоя 4 количество каменных артефактов повышается, при этом большинство из них патинизированы, а некоторые с солевой коркой. Основная масса каменных артефактов сосредоточена в слоях 4а и 5. Только в подошве слоя 4а выявляются четкие структуры культурного горизонта: скопления артефактов, интерпретируемые как места расщепления каменного сырья; скопления костей животных; остатки зольно-углистых пятен. На этом уровне в восточной части раскопа зафиксировано скопление артефактов рядом с крупными камнями. Скопление довольно компактное, округлое, в виде ямы до 20 см глубиной, где зафиксированы крупные отщепы (до 12 см длиной), пластины и их фрагменты, орудия на них, крупные сколы. В западной части раскопа выявлено несколько скоплений костей крупных млекопитающих. По технико-морфологическим признакам археологические артефакты этого слоя идентичны нижележащему уровню.

На контакте слоев 4а и 5 сохранилась древняя поверхность обитания, выраженная в крупных гумусных линзах, основание которых сформировано в слое 5. В слое 5 зафиксировано крупное углистое пятно, продолговатой овальной формы, вытянутое по линии юго-запад – северо-восток. В районе зольно-углистого пятна зафиксированы небольшие участки прокала почвы, в основном тонкие линии по краям углистого пятна и небольшие фрагменты по центру. В пятне представлены мелкие обломки костей животных. На краю пятна найден крупный призматический нуклеус для снятия крупных пластин. Зольно-углистые пятна расцениваются нами как фрагменты уровня горизонта обитания. Остатки прокала почвы расположены компактно и говорят о нарушенном склоновыми процессами кострище. Рядом с центральными фрагментами прокала почвы обнаружен небольшой плитчатый камень, который мог играть роль приочажного.

Каменный ассамбляж из слоя 5 и нижнего уровня слоя 4а рассматриваются нами в рамках толба-гинской культуры. Процесс расщепления был направлен на получение пластин. Крупные варианты нуклеусов, предназначенных для получения пластин длиной 7 см и более, демонстрируют биполярное расщепление с противолежащих ударных площадок в параллельной и субпараллельной системе. Более мелкие пластинчатые сколы скалывались с одноплощадочных монофронтальных нуклеусов. В коллекции также представлены плоскостные нуклеусы с радиальным оформлением фронта скалывания, единичные леваллуазские и бессистемные нуклеусы, демонстрирующие получение отщепов.

Среди сколов выделяются отщепы, пластины, технические сколы (краевые, реберчатые и полуребер-чатые), также в составе артефактов бесформенные обломки. Отмечается высокая доля пластин с фасе-тированными ударными площадками и различными способами удаленным карнизом, что свидетельствует о внимании к подготовке зоны расщепления перед снятием целевых заготовок. Непосредственно сами пластинчатые снятия и их фрагменты насчитывают четверть артефактов, а наиболее многочисленную группу артефактов образуют отщепы и их фрагменты (более 60 %).

Орудийный набор на данный момент составляет незначительный процент от общего количества артефактов. Две трети орудий выполнены на пластинах и их фрагментах, что явно указывает на тенденцию выбора пластин для изготовления орудий на данном местонахождении. Орудийный набор включает среднепалеолитические и верхнепалеолитические типы: скребла, в т.ч. дежето-идных форм, остроконечники, концевые скребки, резцы, долотовидные изделия, изделия с шипом, отщепы и пластины с ретушью. В качестве основного приема оформления орудий выступает краевое дорсальное ретуширование. Ретушь крутая, полукрутая. Вентральная ретушь единична. При изготовлении долотовидных изделий активно использовалась подтеска. Все это позволило перво- начально датировать археологическое местонахождение по набору арте фактов ранним этапом верхнего палеолита.

Помимо анализа археологических материалов, на основании которого устанавливался относительный возраст палеолитических материалов местонахождения, была получена радиоуглеродная дата: 25780 ± 580 л.н. (ЛУ-8743) [Антонова, Ташак, 2018] по костям животных из подошвы слоя 4а. Калиброванный возраст подошвы слоя 4а по этой дате, при вероятности в 68,3 %, рассчитанный в программе OxCal 4.4 [Bronk Ramsey 2009; Reimer et al., 2020] приходится на диапазон: 30740–29356 л.н.

Естественно-научные данные

Судя по дате, полученной для подошвы слоя 4а, древнее поселение функционировало здесь в самом конце каргинского интерстадиала. В процессе исследований 2021 г. на разрезе в Трех Скалах глубиной 1,8 м был произведен отбор образцов горизонтов почв для изучения условий педогенеза. В результате были определены pH, гранулометрический состав (по Качинскому), содержание карбонатов, емкость катионного обмена (ЕКО).

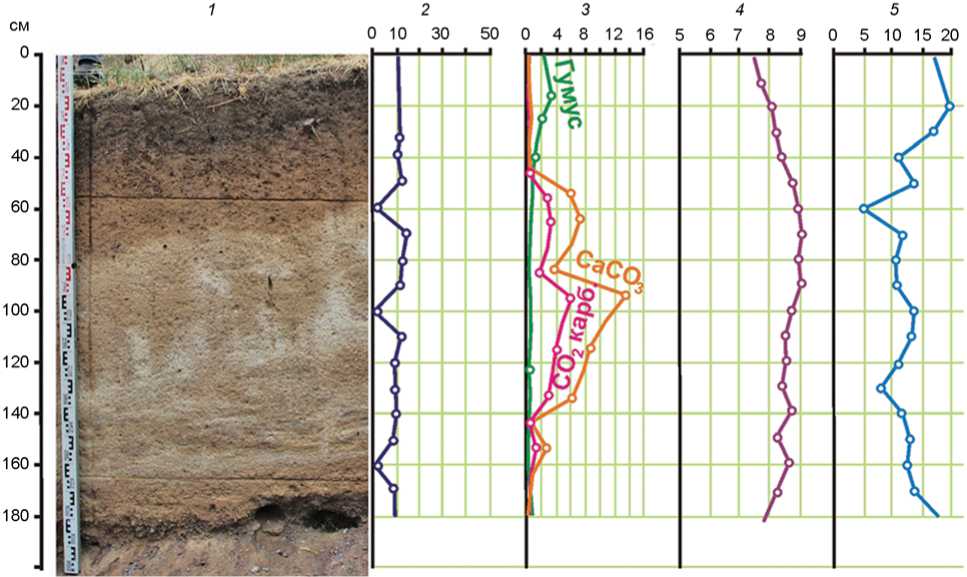

Изучаемые отложения, выполняющие подгорный шлейф, имеют, преимущественно, супесчаный состав (рис. 3). Иногда в них наблюдается слоистая

Рис. 3. Аналитическая характеристика отложений местонахождения Три Скалы.

1 – фрагмент северной стенки на участке отбора аналитических образцов; 2 – гранулометрический состав, фракции (%); 3 – гумус (%), СО2 карбонатов (%), СаСО3 (%); 4 – рН; 5 – ЕКО, ммоль (экв.) / 100 г почвы.

структура, сформированная в зависимости от периодов увлажнения, определяющихся по разностям гранулометрического состава.

Физико-химическая характеристика почвенного профиля (рис. 3) показала принадлежность его к мучнисто-карбонатным каштановым почвам, закономерно формирующимся в сухих межгорных понижениях Забайкалья [Национальный атлас…, 2011]. Содержание гумуса низкое и с глубиной резко уменьшается. Реакция по профилю изменяется от слабощелочной до сильнощелочной (7,45–9,13). Сильнощелочная реакция среды отмечается в слоях с повышенным содержанием карбонатов.

С величиной ЕКО связана способность почв удерживать в относительно мобильном состоянии элементы питания в катионной форме. Она неоднородна по профилю и имеет довольно низкие значения, свидетельствующие о бедности почв, и достигает максимальных значений в гумусированных горизонтах погребенной и современной почвы.

В объем аналитических работ входило определение почвенных карбонатов. Ранее при исследовании распределения карбонатов в почвенных горизонтах Селенгинского среднегорья [Голубцов, Черкашина, Хохлова, 2019] определялись аккумулятивные пики их содержания, связанные с меняющимися палеогеографическими условиями голоцена. Отмечается, что верхняя граница формирования карбонатных новообразований для изучаемой территории может находится в пределах 4,5 тыс. л.н. Для изучаемого разреза мы полагаем, что эта граница приходится на конец сартанского похолодания. Это связано с тем, что в нижней части слоя 3 зафиксированы материалы, характерные для эпохи раннего или среднего неолита, датируемые возрастом не менее 6–8 тыс. л.н. Глубина залегания кар-бонатизированных слоев колеблется в пределах 60–80 см.

Судя по археологическим материалам, морфологическому строению отложений и содержанию карбонатов седимент слоя, подошва которого лежит на глубине 0,6 м, формировался в условиях раннего – среднего голоцена (слой 3). Пик аккумулятивных карбонатов находится на глубине 1 м – на границе слоев 4 и 4а (вероятно, приходится на максимум сартанского похолодания). Ниже по профилю содержание карбонатов постепенно уменьшается и на глубине 160 см становится незначительным, что и подтверждается отсутствием солевых отложений на каменных артефактах слоя 5.

В подошве рыхлых отложений над корой выветривания (слой 5), происходит увеличение органической составляющей и значения ЕКО, что позволяет реконструировать здесь погребенную почву.

Заключение

На основе проведенных исследований установлено наличие погребенной почвы непосредственно над корой выветривания на местонахождении Три Скалы, время формирования которой приходится на вторую фазу каргинского интерстадиала. Сохранившийся уровень с почвенным горизонтом не отражает мощности слоя в древности. Об этом можно судить по слою 4а, залегающему выше. Слой 4а, содержащий однотипные слою 5 артефакты, определенно отражает ситуацию переработки каргинских отложений в сартанское время. Исходя из того, что в слое 4 мы не наблюдаем выраженной слоистости, полагаем, что начинается определенная стабилизация природных процессов, характеризующаяся чередованием кратковременных периодов потепления и похолодания с формированием маломощных почвенных горизонтов в периоды потепления, что и отражено в повышении уровня ЕКО. Вероятно, пик карбонатов на границе слоев 3 и 4, сопровождающийся отрицательным пиком ЕКО, отражает позднее дриаское похолодание в финале сартанского периода. В целом, подобная ситуация чередования периодов похолодания и потепления в финале сартана хорошо задокументирована по палинологии отложений оз. Котокель [Bezrukova et. al., 2011]. Ранний и средний голоцен приходится на нижнюю часть слоя 3, где и найдены неолитические артефакты.

Таким образом, заселение данного участка территории в эпоху палеолита проходило в мягких/ умеренных условиях каргинского интерстадиала с достаточной увлажненностью. Судя по доминированию в остеологической коллекции палеолитических горизонтов Трех Скал костей лошади и дзере-на, являющихся основными охотничьими видами, территория местонахождения находилась на остеп-ненном участке ландшафта.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-18-00198).

Список литературы Динамика природной среды в позднем плейстоцене - голоцене на Западе Тугнуйско-Сухаринской долины (на примере археологического местонахождения Три Скалы в Западном Забайкалье)

- Антонова Ю.Е., Ташак В.И. Геоархеологический объект Три Скалы: первые результаты хронологических исследований // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. - 2018. - Вып. 7. - С. 180-186.

- Голубцов В. А., Черкашина А. А., Хохлова О. С. Карбонатный профиль почв Байкальского региона: строение, возраст и условия формирования // Почвоведение. - 2019. - № 12. - С. 1471-1491. DOI: 10.1134/S0032180X19120050

- Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. - Улан-Удэ-Чита: Изд-во ИОН БНЦ СО РАН; ЧГПИ им. Н.Г Чернышевского, 1994. -265 с.

- Национальный атлас почв Российской Федерации / Н.А. Аветов, А.Л. Александровский, И.О. Алябина [и др.]. - Москва: Астрель, 2011. - 632 с.

- Ташак В.И., Антонова Ю.Е. Три Скалы - новое археологическое местонахождение в Западном Забайкалье (предварительное сообщение) // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. - 2016. -Вып. 5. - С. 145-152.

- Bezrukova E.V., Tarasov P.E., Kulagina N.V., Abzaeva A.A., Letunova P.P., Kostrova S.S. Palynological study of Lake Kotokel' bottom sediments // Russian Geology and Geophysics. - 2011. - № 52. - P 457-464.

- Bronk Ramsey C. Bayesian analysis of Radiocarbon dates // Radiocarbon. - 2009. - Vol. 51(1). - P 337-360.

- Reimer P., Austin W.E.N., Bard E., Bayliss A., Blackwell P. G., Bronk R. Ch., Butzin M., Cheng H., Lawrence E.R., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kromer B., Manning S.W., Muscheler R., Palmer J.G., Pearson Ch., Van der Plicht J., Reimer R., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney Ch.S.M., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0-55 cal kBP) // Radiocarbon. - 2020. - Vol. 62(4). -P. 725-757. DOI: 10.1017/RDC.2020.41