Динамика протестной активности в регионе (на примере Дальневосточного федерального округа)

Автор: Марина Сергеевна Танцура, Даниил Андреевич Чухломин

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

В последние годы протест начал оказывать влияние на политический процесс не только в «центре», но и в «тихих регионах», к которым до недавнего времени относился Дальний Восток России. Протестные акции становятся системным явлением в изучаемом регионе. Соответственно, это требует при-стального внимания не только в контексте оперативного реагирования на актуальный запрос граждан, но и как элемент политической действительности, влияющий на систему взаимодействия власть – общество. В статье предоставлены результаты исследования протестной активности в Дальневосточном федеральном округе, описаны причины социальной напряженности, продемонстрирован уровень протестного потенциала в регионах Дальнего Востока России, а также проанализирован собственный социологический опрос, целью которого было выявление динамику протестной активности в регионе.

Протесты, протестная активность, социальная политика, социальная напряженность, протестный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/149132228

IDR: 149132228 | УДК: 323.233 | DOI: 10.24158/pep.2021.6.5

Текст научной статьи Динамика протестной активности в регионе (на примере Дальневосточного федерального округа)

Протестная активность в Российской Федерации за последнее десятилетие приобрела новый вид и распространилась практически повсюду, начала преобразовываться, прогрессировать и принимать абсолютно иные формы, отличные от тех, что были ранее. Исследователи выделяют разные формы протестной активности: от конвенциональных мирных акций граждан до радикальных противостояний с представителями власти. Массовая политическая активность становится глобальным трендом политического развития, и сегодня мы можем наблюдать постепенную политизацию общества, когда даже индивиды, не заинтересованные в политике, начинают принимать участие в различных протестных акциях, тем самым формируя политическую культуру социума.

По сей день не существует единой точки зрения в отношении определения понятия «протестная активность», в связи с этим появляется большое количество концепций и теорий, пытающихся дать объяснение протестному поведению с разных научных позиций.

Причины возникновения протестной активности пытались установить Т.Р. Гарр в своей работе «Почему люди бунтуют» [1], Дж. Дженкинс и Б. Кландерманс [2], которые утверждали, что протестный потенциал граждан растет ввиду массовых дискуссий о политике в социальных сетях и мессенджерах. Американский социолог С. Тэрроу [3] причиной протестов считает коллективное иррациональное поведение, основанное на всплеске эмоций. В рамках концепций коллективного действия существует несколько объяснительных подходов: теория заражения Г. Лебона [4]; теория Х. Ортеги-и-Гассета [5], благодаря которой возник термин «человек массы»; теория Ш. Сигеле [6], а также концепция Н. Смелзера [7]. Р. Мертон [8], Дж. Девис и С. Стауффер [9] объясняли протестную активность через теорию относительной депривации.

Под протестом мы понимаем в первую очередь выражение несогласия и недовольства как реакцию на определенные совершенные действия со стороны. Более того, индивидуумы могут действовать эмоционально, иррационально и резко, поэтому такому явлению, как протест, свойственен деструктивный характер. Однако предпосылками для подобных форм политической активности служат не только спорные и неэффективные действия государства, но и устойчивые формы социального взаимодействия, индивидуальные психологические особенности человека и его умение реагировать на изменения социальной и политической действительности.

Следует отметить, что в современном обществе граждане имеют возможность быть не только объектом воздействия институтов власти, но и стать субъектом, отстаивая свои интересы и права, меняя настроения в социуме и политическую систему в целом. Исходя из этого, протесты можно считать целенаправленной деятельностью, в результате которой граждане пытаются изменить неудовлетворяющие процессы, происходящие в обществе, и, соответственно, чем больше таких процессов, тем выше вероятность вовлечения большого числа индивидов в протестные акции.

В последние годы исследователи заявляют о серьезном повышении протестной активности в России и связывают ее рост прежде всего с ухудшением экономической ситуации в стране, состоянием государственной социальной политики, высоким уровнем коррумпированности и отсутствием четкого диалога «власть - общество». Граждане не удовлетворены кризисным состоянием экономики, ростом цен на продовольственные товары и топливо для автомобилей, падением доходов населения, проблемами в сфере ЖКХ, несвоевременными выплатами заработной платы, сокращением рабочих мест, ростом безработицы, некачественно оказываемыми медицинскими услугами, недостаточно высоким уровнем социальной защищенности, недальновидными реформами и так далее.

Причины недовольства напрямую способствуют формированию протестного потенциала граждан и способны задать протестные настроения в обществе, что впоследствии потенциально может перетечь в радикальные формы протеста. Следует отметить, что до 2020 г. Дальний Восток России считался одним из регионов со слабой динамикой протестной активности. Относительно активными субъектами Дальнего Востока России за последнее десятилетие можно было считать «оранжевые зоны» [10] - Приморский край, Сахалинскую область и Республику Саха (Якутия). Однако к 2020 г. в этот список добавился Хабаровский край с самыми масштабными в России митингами и акциями протеста за 2020 г.

Регионы «оранжевой зоны» по большей части представляют из себя субъекты с локальными проблемами, организующими протестные акции частного характера. Несмотря на то, что протесты в таких субъектах являются крайне важными и актуальными для их жителей, они не становятся решающим фактором развития региональной политики.

В основном акции протеста в Приморском крае носили социально-экономический характер, граждане требовали решить ряд выдвинутых локальных проблем. Например, проводились митинги против постройки российско-японского центра по хранению ядерных отходов; точечной застройки во Владивостоке; загрязнения окружающей среды.

В Сахалинской области можно отметить ряд «вспышек» протестов, направленных против увеличения цен на топливо; отсутствия прямых выборов мэра; упадочного состояния системы здравоохранения, а также сокращения социальных программ для многодетных семей в Южно-Сахалинске; передачи Курильских островов Японии.

В Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Камчатской крае и других субъектах Дальнего Востока России протестные акции были направлены преимущественно против пенсионной реформы, «обновления» Конституции РФ, а также в поддержку С. Фургала.

Безусловно, на Дальнем Востоке России существуют субъекты, чей протестный потенциал близок к нулю, а случающиеся протестные акции носят исключительно локальный характер с социальными требованиями (таблица 1). Например, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край и Чукотский автономный округ сильно отстают от других субъектов

Дальневосточного федерального округа (ДВФО) по параметру протестной активности. В остальных мы можем наблюдать как политические, так и социальные, трудовые и экологические протесты, численность которых может превышать несколько сотен человек.

Таблица 1 – Уровень протестной активности на Дальнем Востоке России от 0 до 5 (2019–2021)

|

Субъект Дальнего Востока России |

Политический протест |

Социальный (экономический) протест |

Экологический протест |

|

1 – очень слабый уровень; 2 – слабый уровень; 3 – средний уровень; 4 – высокий уровень; 5 – очень высокий уровень |

|||

|

Амурская область |

1 |

2 |

1 |

|

Республика Бурятия |

3 |

2 |

2 |

|

Еврейская автономная область |

2 |

2 |

1 |

|

Забайкальский край |

1 |

1 |

1 |

|

Камчатский край |

2 |

3 |

1 |

|

Магаданская область |

2 |

3 |

2 |

|

Приморский край |

3 |

3 |

3 |

|

Республика Саха (Якутия) |

1 |

1 |

1 |

|

Сахалинская область |

3 |

3 |

1 |

|

Хабаровский край |

5 |

4 |

2 |

|

Чукотский автономный округ |

1 |

1 |

1 |

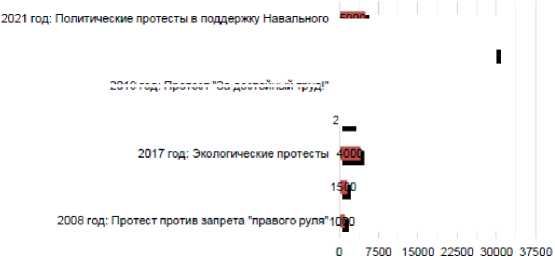

В целом на Дальнем Востоке России преобладают протестные акции социально-экономического характера преимущественно на локальном уровне, разрешением которых должны заниматься местные органы власти. Социально-экономический протест отражает реальные проблемы, с которым сталкивается общество отдельно и во взаимодействии с властью. Социальная напряженность, накопленная годами, время от времени вытекает в решительные акции протеста, такие как митинги, забастовки, голодовки, пикеты и т. д., цель которых – отстоять свои права и свое мнение. Большинство протестов на Дальнем Востоке направлены на разрешение локальных «сиюминутных» проблем, которые не способны влиять на стратегические решения власти (график 1).

Крупные протестные акции на Дальнем Востоке России

2019 год: Протест "За достойный труд1

График 1 – Крупные протестные акции на Дальнем Востоке России

I количество человек

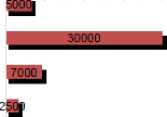

Исходя из наших наблюдений, динамику протестной активности в регионе можно представить в виде графика, согласно которому можно проследить происходящие изменения протестных настроений в обществе (график 2).

График 2 – Динамика протестной активности на Дальнем Востоке РФ в период с 2006 по 2020 гг.

За данный временной промежуток длиной в 14 лет мы можем наблюдать значительные изменения в динамике протестной активности и в протестном потенциале граждан Дальнего Востока России. В период с 2006–2010 гг. жители данного региона чувствовали определенные риски (политические и социально-экономические), которые могли повлечь за собой негативные последствия: потерю рабочих мест, повышение цен на товары первой необходимости, ЖКХ и продовольственные товары, однако без увеличения заработной платы. Это и подтолкнуло жителей Дальнего Востока на организацию ряда протестов с целью отстаивания своих прав.

Период с 2010–2020 гг. является особенно ярким. Мы считаем, что граждане начинают проявлять интерес к внутренней политике и системе государственного устройства и, как следствие, ожидаемо активизируются в попытке выразить свои групповые интересы через разного рода формы протестного поведения, предполагая, что именно данный способ донесения своего недовольства существующей политической ситуацией будет с большей вероятностью услышан теми структурами, к которым данное недовольство обращено.

Нельзя оставить без внимания масштабные протестные акции, проходившие с 23 января по 14 февраля 2021 г. в 198 городах России, а также в 95 городах за рубежом. В акции по всей стране приняло участие, по данным исследования МБХ-медиа, порядка 160 тыс. человек, из которых 1600 были задержаны [11]. На Дальнем Востоке наиболее крупные акции прошли в Хабаровске и Владивостоке. Граждан, принявших участие в митингах 23 и 31 января, суммарно насчитывалось около 5 тыс. человек, задержанных - порядка 200-300 человек [12]. Судя по этим цифрам, в сравнении с другими регионами России Дальний Восток по-прежнему остается регионом с относительно низким протестным потенциалом.

Тем не менее все чаще возникающие протесты косвенно свидетельствуют об утрате доверия к действующей власти и к партии «Единая Россия», о несогласии с их решениями и действиям. Полагаем, что протесты направлены не столько на немедленное решение проблем, сколько на фиксацию того, что проблема действительно существует. И неважно, какой характер будет носить это мероприятие (локальный, региональный или глобальный), - власть сама решает: прислушаться к мнению народа или нет.

Нами было проведено эмпирическое исследование методом социологического опроса. Исследование состояло из тринадцати вопросов, трех этапов и имело цель - выявить динамику протестной активности в регионе. Эмпирическая выборка представляет собой жителей Дальнего Востока. Возрастные категории были определены: до 18 лет, 18–25 лет, 25–45 лет, выше 45. Всего было опрошено 100 человек: 64 женщины и 36 мужчин. Опрос был подготовлен в Google Forms и состоял из 13 вопросов. Респондентам была предоставлена электронная ссылка, содержащая опрос.

Данные опроса показали нам следующие результаты: 1) большинство респондентов не согласно с решениями государственной власти; более того, 38 % опрошенных затрудняется в ответе, что является отражением факта незаинтересованности в политической жизни; 2) большин- ство респондентов поддерживает протестные акции и готово принять в них участие, 20 % придерживается аполитичных взглядов и не считает нужным принимать участия в организованных протестных акциях; 3) большинство так или иначе готово принять участие в различных формах протеста; 4) наиболее важным для граждан ДВФО является защита своих прав и свобод в социальной, экономической и правовой сферах.

Таким образом, возникающие в социальной, правовой и экономической сферах проблемы могут привести к возникновению политического протеста, поскольку большинство решений органов государственной власти по ключевым вопросам вызывает недоверие, разочарование и недовольство. Однако, так или иначе, многие граждане, ранее не имевшие опыта участия в митингах, готовы попробовать и считают, что высказывать и отстаивать свою позицию важно.

Резюмируя, отметим, что протестная активность на Дальнем Востоке России фокусируется по большей части вокруг проблем, носящих локальный характер: граждан волнуют возможности разрешения региональных социально-экономических проблем. Однако в течение последних двух лет мы наблюдаем рост именно политического протеста, ориентированного на защиту гражданских прав и свобод, как в рамках актуального регионального, так и федерального политического процесса. Общество политизируется, массово осваивает разнообразные формы политического участия, актуализируя свой запрос к политической системе.

Список литературы Динамика протестной активности в регионе (на примере Дальневосточного федерального округа)

- Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. 661 с.

- Jenkins J.S., Klandermans B. The Politics of Protest. Comparative Perspectives on State and Social Movements. Univ. of Minnesota Press. 1995. Р. 6.

- Tarrow S. Struggling to Reform : Social Movement and Policy Change during Cycles of Protest. Western Society Paper 15. Ithaca. 1983. 67 p.

- Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. 316 с.

- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. М., 2000. С. 68.

- Сигеле Ш. Преступная толпа. СПб., 1896. 496 с.

- Коллективное поведение и социальные движения [Электронный ресурс] // Нейл Смелзер. Режим доступа: https://scepsis.net/library/id_640.html (дата обращения: 24.02.2021).

- Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992. № 3. С. 104–114; Его же. № 4. С. 91–97.

- Теории референтных групп и революции : общая теоретическая матрица относительной депривации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/423/291(дата обращения: 24.05.2021).

- Новости России, СНГ и мира – ИА REGNUM. Рейтинг протестной активности регионов России, январь 2019 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/polit/2568900 (дата обращения: 24.05.2021).

- МБХ-медиа. Протесты 23 января в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mbk-news.appspot.com/su-zhet/protesty-23-foto (дата обращения: 24.02.2021).

- Открытые медиа. Акции 31 января оказались сравнимыми с первой волной митингов. В некоторых городах вышло еще больше людей. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://openmedia.io/news/n3/akcii-31-yanvarya-okazalis-sravnimymi-s-pervoj-volnoj-mitingov-v-nekotoryx-gorodax-vyshlo-eshhe-bolshe-lyudej (дата обращения: 24.05.2021).