Динамика психической готовности дзюдоистов на предсоревновательном этапе

Автор: Чикуров А.И., Шумилин А.П.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Преподавателю вуза

Статья в выпуске: 3 (27), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14988597

IDR: 14988597

Текст краткого сообщения Динамика психической готовности дзюдоистов на предсоревновательном этапе

Красноярский государственный университет

Психическая готовность человека к любой деятельности (особенно экстремального характера) имеет чрезвычайное значение и определяет результат предстоящей деятельности (5; 7; и др.). В период подготовки к выполнению деятельности состояние психической готовности может изменяться, принимая позитивное или негативное направление. Систематический контроль за состоянием психической готовности позволит своевременно вносить необходимые коррекции. Одной из предпосылок организации психологической подготовки спортсменов к соревнованию мы считаем контроль за состоянием психической готовности. Именно на основе контроля состояния психической готовности, ее изменения на этапе непосредственной подготовки конкретного спортсмена к соревнованию и отклонения от заданных параметров и должна строиться психологическая подготовка спортсмена к соревнованию.

Цель нашего исследования - выявить динамику состояния психической готовности дзюдоистов к соревнованию и определить влияние готовности на результативность их соревновательной деятельности. Психическая готовность изучалась на материале борьбы дзюдо на предсоревновательном этапе. В исследовании приняли участие 18 спортсменов

-

г. Красноярска: 10 мастеров спорта и 8 кандидатов в мастера спорта. Подготовка дзюдоистов к соревнованию на первенство Красноярского края велась в 2005-2006 гг.

Психическая готовность определялась по четырем компонентам: потребностно-мотивационному, эмоциональному, сенсорному (двигательному), рефлексивному на основе методики П Д. Бабушкина (5).

-

1. Потребностно-мотивационный компонент, «запускающий» активность спортсмена и являющийся ее «движителем». Он выступает центральным звеном предстартовой психической готовности и включает потребности, мотивы, установки, цели, уровень притязаний, лежащие в основе процесса регуляции состояния, поведения и деятельности спортсмена.

При оперативной диагностике потребностно-мотиваци-онного компонента перед соревнованием выявлялись:

-

- соревновательная мотивация - мотивация достижения успеха (2);

-

- потребность в стремлении спортсмена к достижению высоких спортивных результатов (4);

-

- направленность спортивной мотивации на соревнование и на тренировочный процесс (4),

-

2. Рефлексивный компонент является также осознаваемым компонентом регуляции деятельности. Он включает интеллектуальную переработку спортсменом своей подготовленности, собственного опыта, фактов с точки зрения их личностной значимости. Рефлексия проявляется в совокупности оценок и самооценок спортсмена, содержащих информацию о свойствах субъекта предстоящей деятельности, его социальном окружении и его влиянии, условиях деятельности, о ценности данных свойств и условий. Оценки и самооценка становятся инструментами самоуправления для спортсмена и регуляции деятельности. Они выполняют ответственную роль в организации поведения и текущей деятельности спортсмена.

Организующая роль выявленных показателей оценки и самооценки зависит от их соответствия реальности. Поэтому при психодиагностике предстартовой психической готовности нужны данные о соответствии оценок и самооценки спортсмена объекту отражения и об отступлениях от адекватности. Объективными сведениями о возможностях и состояниях спортсмена являются оценки тренера и других руководителей команды, имеющих опыт наблюдения выступления спортсмена на соревнованиях.

Для диагностики рефлексивного компонента выявлялись следующие показатели готовности:

-

- отношение к предстоящему соревнованию (8). Определяются следующие показатели: уверенность в успешном предстоящем выступлении, восприятие возможностей соперников, желание участвовать в соревновании, субъективное восприятие оценки возможности спортсмена другими людьми;

-

- личностная значимость выступления и результатов предстоящих соревнований для спортсмена (по методике В.. Г. Бабушкина) (4).

-

3. Эмоциональный компонент предстартовой психологической подготовленности спортсмена проявляется в отношении к предстоящему соревнованию и самому себе в форме переживания. В эмоциях проявляется результат соответствия знаний спортсмена о благоприятных или нежелательных раздражителях тому, что воздействует на него в период подготовки к соревнованию и участию в нем. Переживаемые эмоции проявляются в следующих психических состояниях: тревоги, уверенности, стресса, напряженности, внутриличносТ-ного конфликта, предстартовой лихорадки, апатии и др. При диагностике эмоционального компонента предстартовой психической готовности выявлялись физиологические и психологические аспекты эмоций:

-

- тревожность как состояние (8);

-

- коэффициент вегетатики с помощью цветового теста М. Люшера (7);

-

- способность к психорегуляции с помощью психофункционального теста А. В. Алексеева(1);

-

- эмоциональное состояние по методике Ю. Я. Киселева.

-

4. Сенсомоторный (двигательный) компонент предстартовой психологической подготовленности спортсмена включает показатели сенсорной устойчивости и моторной устойчивости и обусловливает эффективность исполнения движений. При диагностике сенсомоторного компонента определялись:

-

- дозированный теппинг-тест (7);

-

- точность воспроизведения дифференцированного усилия 20 кг (7).

По результатам тестирования находилось: 1) выраженность составляющих элементов (14) каждого из четырех компонентов; 2) выраженность каждого из четырех компонентов в отдельности; 3) общий итоговый балл, характеризующий степень предстартовой психологической подготовленности спортсмена. Максимальная выраженность подготовленности 42 балла (наивысшая готовность), минимальная выраженность -14 баллов (неготовность спортсмена к соревнованию).

Общий итоговый балл предстартовой психологической готовности спортсмена дает основание для ранжирования спортсменов по степени готовности к конкретному соревнованию. Выраженность каждого из составляющих компонентов показывает пробелы в психологической подготовленности спортсмена и указывает содержание работы для тренера, психолога по психологической подготовке спортсмена к соревнованию.

Состояние готовности определялось: 1)в начале этапа непосредственной подготовки к соревнованию (вначале втягивающего микроцикла); 2) вначале ударного микроцикла; 3) в конце ударного микроцикла; 4) в конце восстановительного микроцикла. Продолжительность микроцикла составляла одну неделю.

Результаты исследования состояния психической готовности дзюдоистов к соревнованию в целом (включая все компоненты) составили:

-

- на начало этапа подготовки к соревнованию - 30,6 балла;

-

- после первого микроцикла (втягивающего) - 30,5 балла;

-

- после второго микроцикла (ударного) - 29,6 балла;

-

- после третьего микроцикла (восстановительного) -29,5 балла.

Исходя из того, что высокий уровень психической готовности к соревнованию находится в пределах 30-42 баллов, можно говорить, что уровень психической готовности наблюдаемых дзюдоистов на этапе подготовки к соревнованию находится на грани высокого и среднего уровня готовности. При этом значительная часть спортсменов (55%) имеет средний уровень готовности к соревнованию. Говоря о динамике состояния готовности к соревнованию, Следует отметить незначительное ее снижение после ударного микроцикла. Причиной тому могут быть высокие физические нагрузки в этом микроцикле. Детальный анализ состояния готовности позволит выявить динамику каждого конкретного компонента психической готовности спортсмена. Рассмотрим динамику составных компонентов психической готовности дзюдоистов на этапе подготовки к соревнованию.

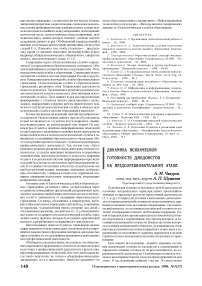

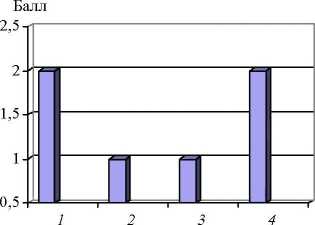

Потребностно-мотивационный компонент (рис, 1).

Балл

Рис. 1. Динамика потребностно-мотивационного компонента: 1 — начало этапа подготовки к соревнованию; 2 - окончание втягивающего микроцикла; 3 - окончание ударного микроцикла;

4- окончание восстановительного микроцикла

Учитывая, что высокий уровень сформированности потребно стно-мотивационного компонента находится в пределах 7-9 баллов, а выявленный нами уровень соответствует среднему значению, то вполне очевидно его дальнейшее повышение при специальной психологической подготовке спорт-

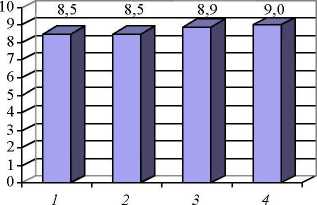

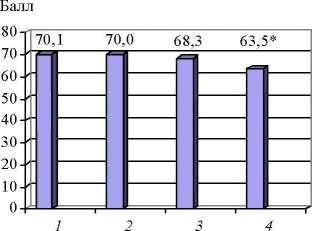

Рис. 2. Динамика эмоционального компонента психической готовности дзюдоистов к соревнованию: условные обозначения те же, что и на рис. 1;

* - достоверность различий, Р < 0,05

Рассматривая проявление эмоционального компонента психической готовности дзюдоистов, следует отметить его высокую динамичность по сравнению с потребностно-моти-вационным компонентом (рис. 2). После втягивающего микроцикла эмоциональный компонент достигает высокого уровня готовности. После ударного микроцикла наблюдается его существенное снижение (Р < 0,05), что, по-видимому, обусловлено высокими физическими нагрузками. После восстановительного микроцикла эмоциональный компонент достигает высокого уровня готовности к соревнованию. Однако не все составляющие эмоционального компонента достигают необходимого уровня к соревнованию. Рассмотрим каждую составляющую отдельно.

-

1, Ситуативная тревожность находится в пределах оптимума (30-45 баллов) на протяжении всего периода подготовки к соревнованию и не имеет существенных изменений.

-

2. Эмоциональное состояние, по Ю. Я. Киселеву (3), характеризуется высокой динамичностью (рис. 3).

-

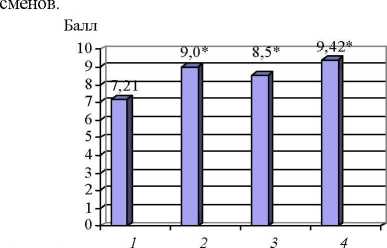

3. Вегетативный компонент эмоционального состояния. Определялся коэффициент вегетатики с помощью восьмицветового теста М. Люшера (результаты см. на рис. 4).

-

4. Способностьуправлятъ своим эмоциональным состояние (по А. В. Алексееву (1)). Данный компонент находится в пределах среднего уровня сформированности и фактически не изменяется в процессе подготовки дзюдоистов к соревнованию. Способность управлять своим эмоциональным состоянием имеет важное значение в соревновательной деятельности спортсмена (1; 5; 6; и др.). В настоящем исследовании выявлен недостаточный уровень ее сформированности, что свидетельствует о невнимании спортсменов и их тренеров к ее развитию и о резервах повышения психической готовности дзюдоистов к соревнованиям.

Рис. 3. Динамика эмоционального состояния дзюдоистов (по Ю. Я. Киселеву): условные обозначения те же, что и на рис. 2

Составляющие компоненты эмоционального состояния (по Ю. Я. Киселеву) включают самочувствие, настроение, желание тренироваться, желание соревноваться, удовлетворенность тренировочным процессом, отношения с товарищами по команде, отношения с тренером, спортивные перспективы, готовность к соревнованию. На значительное ухудшение эмоционального состояния дзюдоистов (до 40 баллов) повлияли высокие физические нагрузки во втягивающем микроцикле. В дальнейшем происходило постепенное его повышение. Однако высокого уровня (70-90 баллов) оно не достигло. Это свидетельствует о некоторых упущениях в психологической подготовке дзюдоистов к соревнованию. В этой связи необходимо выявлять компоненты эмоционального состояния в процессе подготовки к соревнованию и вносить соответствующие коррективы, что и предполагается в последующем педагогическом эксперименте.

Рис. 4. Динамика вегетативного компонента эмоционального состояния: условные обозначения те же, что и на рис. 2

Вегетативный компонент эмоционального состояния свидетельствует о нормальной переносимости физических и психических нагрузок спортсменами и находится в пределах оптимума (0,9-1,5). При этом обнаружены достоверные его изменения после втягивающего микроцикла (снижение) и после восстановительного микроцикла (повышение до оптимума).

Сенсомоторный (двигательный) компонент.

Для выявления состояния сенсомоторного (двигательного) компонента определялись воспроизведение дозированного мышечного усилия (20 кг) и дозированный теппинг-тест за 10 сек.

-

1. Дозированный теппинг-тест. Сначала определялось максимальное значение количества ударов, затем - наполовину меньше. Находился коэффициент, полученный от деления дозированного значения на максимальное. В настоящем исследовании на всех четырех этапах обследования выявлен коэффициент, находящийся в пределах от 0,5 до 0,6, что свидетельствует об оптимальном состоянии двигательного компонента психической готовности спортсменов.

-

2. Воспроизведение дозированного мышечного усилия в 20 кг показало достаточно высокие оценки усилия, что также свидетельствует об оптимальном состоянии готовности спортсмена к соревнованию. В процессе непосредственной подготовки к соревнованию данный показатель существенно не изменялся.

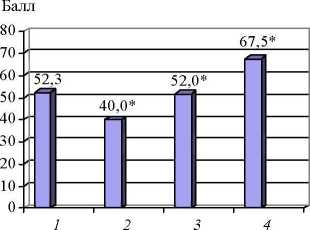

Рефлексивный компонент готовности спортсмена (рис. 5).

Данный компонент включает две составляющих - отношение к предстоящему соревнованию и значимость для спортсмена выступления в соревновании.

-

1 . Отношение к предстоящему соревнованию (по Ю. Л. Ханину (8)) включает: уверенность в себе, восприятие соперников, желание участвовать в соревновании, субъективное восприятие оценки возможностей спортсмена другими людьми (тренер, товарищи по команде). Результаты представлены на рисунке 5.

Отношение к предстоящему соревнованию существенно снижается (Р < 0,05) после восстановительного микроцикла. В процессе подготовки к соревнованию дзюдоисты оценивают себя адекватно, в соответствии со своими возможностями. Однако при приближении соревнования, когда становятся известными соперники, отношение к предстоящему соревно- ванию несколько ухудшается. По-видимому, спортсмены недостаточно физически, технически, психологически подготовлены. Параллельно с этим снижается и значимость для спортсмена выступления в соревновании. Так, если на начало пред-соревновательной подготовки значимость выступления в предстоящем соревновании была достаточно высока -2,69 балла из трех возможных, то к окончанию этапа подготовки она снизилась до 2,46 балла. Видимо, это повлияло на отношение к соревнованию.

Рис. 5. Динамика отношения к предстоящему соревнованию: условные обозначения те же, что и на рис. 2

Таким образом, исследование уровня психической готовности дзюдоистов к соревнованию и ее динамики в процессе непосредственной подготовки к конкретному соревнованию показало недостаточно высокий ее уровень, что может сказаться на характере стартового состояния спортсмена и на результатах выступления на соревновании. В исследовании выявлены резервы повышения состояния психической готовности дзюдоистов высокой квалификации к соревнованию.

После проведенного этапа непосредственной подготовки, в процессе которой регистрировалось состояние психической готовности спортсменов, дзюдоисты принимали участие в соревновании. На соревнованиях фиксировалась результативность соревновательной деятельности по методике А. П. Шумилина (9).

Следующей задачей исследования было выявление взаимосвязи состояния психической готовности дзюдоистов и результативности соревновательной деятельности. Для этого были вычислены коэффициенты корреляции между результативностью соревновательной деятельности и состоянием психической готовности дзюдоистов в конце этапа подготовки к соревнованию. Вычисленные коэффициенты составили:

-

- с готовностью (в целом) к соревнованию Г = 0,587; Р<0,05;

-

- с мотивационно-потребно стным компонентом г = 0,781;

Р<0,01; '

-

- с эмоциональным компонентом г = 0,493; Р < 0,0 5;

-

- с рефлексивным компонентом г = 0,490; Р < 0,05;

-

- с сенсомоторным (двигательным) г = 0,481; Р < 0,05.

На основе полученных коэффициентов корреляции можно говорить о высокой значимости состояния психической готовности дзюдоистов к соревнованию и результативности соревновательной деятельности. Из составных компонентов готовности наибольшее значение имеет потребностно-моти-вационный компонент, включающий: преобладание соревновательной мотивации над тренировочной мотивацией; мотивацию достижения успеха; стремление к достижению высоких результатов. Отсюда становится ясным преобладающее значение потребностно-мотивационного компонента в результативности соревновательной деятельности дзюдоистов и необходимость доведения его составных компонентов в процессе подготовки к соревнованию до высокого уровня.

Проведенное исследование позволило выявить характер динамики состояния психической готовности высококвалифицированных дзюдоистов к соревнованию. Наиболее выраженные изменения наблюдались в эмоциональном и рефлексивном компонентах. Если динамика эмоционального компонента имела положительную направленность (повышение готовности), то динамика рефлексивного компонента имела отрицательную направленность (снижение готовности). Достоверных изменений в динамике мотивационно-потребностного и сенсомоторного компонентов не наблюдалось. В исследовании выявлено влияние состояния психической готовности на результативность соревновательной деятельности дзюдоистов. Чем выше уровень психической готовности к соревнованию, тем выше спортивные результаты на соревновании.

Список литературы Динамика психической готовности дзюдоистов на предсоревновательном этапе

- Алексеев А.В. Себя преодолеть. -М., 1985. -192 с.

- Бабушкин Г.Д., Бабушкин Е.Г. Формирование спортивной мотивации. -Омск, 2000. -132 с.

- Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиагностики в спорте. -М., 1984. -190 с.

- Научно-исследовательская работа студентов: учебное пособие/под ред. Г.Д. Бабушкина. -Омск, 2005. -371 с.

- Психологическое обеспечение спортивной деятельности: монография/под ред. Г.Д. Бабушкина. -Омск, 2006. -380 с.

- Смоленцева В.Н. Формирование умений психорегуляции в процессе многолетней подготовки спортсменов: дис. д-ра психол. наук. -Омск, 2006. -314 с.

- Сопов В.Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности: монография. -М., 2005. -126 с.

- Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. -М., 1980. -209 с.

- Шумилин А.П. Мотивация в структуре результативности соревновательной деятельности дзюдоистов: дис. канд. пед. наук. -Красноярск, 2003. -150 с.