Динамика развития острых конъюнктивитов у новорожденных

Автор: Сорокина О.А., Брусина E.Б.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 4 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Авторы обсуждают эпидемиологические особенности динамики и интенсивности заболеваемости новорожденных острыми конъюнктивитами. Анализируется роль различных возбудителей в эпидемическом процессе. Предлагаются критерии дифференциальной диагностики внутриутробных и внутрибольничных инфекций

Конъюнктивит, эпидемический процесс, внутриутробные и внутрибольничные инфекции

Короткий адрес: https://sciup.org/14918780

IDR: 14918780 | УДК: 616.9-022.3

Текст научной статьи Динамика развития острых конъюнктивитов у новорожденных

E-mail: vado@rikt.ru

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯОСТРЫХ КОНЪЮНКТИВИТОВ УНОВОРОЖДЕННЫХ

*МУЗ «Центральная городская больница»,

г. Междуреченск;

** ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия»

В настоящее время в структуре гнойно-септических заболеваний новорожденных лидируют острые конъюнктивиты. Несмотря на увеличившуюся степень антиинфекционной защиты применяемых медицин- ских технологий, они по-прежнему представляют актуальную проблему [1-3]. Этиологическая структура острых конъюнктивитов новорожденных рассмотрена в работах многих авторов [4]. Однако для совершенствования системы профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, требуется подробная информация о динамике и интенсивности эпидемического процесса.

Целью настоящей работы было изучение динамики развития эпидемического процесса конъюнктивитов новорожденных и влияния наиболее значимых возбудителей на его интенсивность.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа проведена на базе МУЗ «Центральная городская больница г. Междуреченска». По историям развития новорожденного (ф. 97/у), медицинским картам ребенка (ф. 026/у) и медицинским картам стационарного больного (ф. 003/у) было изучено 413 случаев острых конъюнктивитов, развившихся у детей с 1998 по 2006 гг. в течение периода новорожден-ности (до 28 дня жизни). Всего за этот период родилось живыми 10 386 детей. У новорожденных, заболевших конъюнктивитами, в первые двое суток с момента установления диагноза, брались мазки отделяемого с конъюнктивы. Исследование проводилось полуко-личественным культуральным методом по Ротераму, включая выделение чистых культур и их видовую идентификацию. При наличии водянистых или слизистых выделений из глаз обязательной была микроскопия мазков, окрашенных по Граму, для выявления лейкоцитов (признак инфекции) и простейших. В ряде случаев применялся метод полимеразной цепной реакции с использованием диагностических наборов фирмы «Амплисенс», Москва (НИИ эпидемиологии). Данный метод отличает биологическая безопасность, высокая чувствительность, кроме того, для анализа используется микроколичество образцов, что особенно актуально при исследованиях, проводящихся у новорожденных детей [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установлено, что показатель заболеваемости новорожденных конъюнктивитами за период с 1998 по 2006 гг. составил 39,7±1,9 на 1000 живорожденных (t=20,9; p<0,001). В 66% случаев заболевание было обусловлено стафилококками, из них в 48% - коагулазонегативными и в 18% - S.aureus. Специфическая микрофлора (хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, трихомонады) явилась этиологическим фактором в 21%, а грамотри-цательная микрофлора - в 5% случаев. Суммарная доля стрептококков и энтерококков в структуре заболеваемости составила 5%. В 5% случаев при микробиологическом исследовании возбудитель не был выделен.

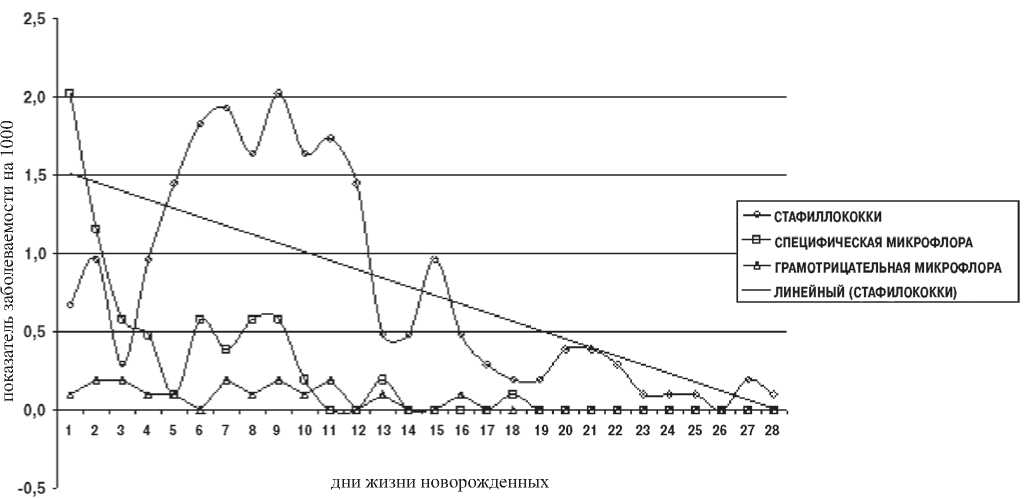

Динамику развития эпидемического процесса по дням жизни новорожденных условно можно было разделить на 3 периода: первые трое суток жизни, четвертые-седьмые сутки и восьмые – двадцать восьмые сутки. В течение первого периода происходило почти трехкратное снижение уровня заболеваемости: с 3,1±0,5 (t=6,2; p<0,001) случая на 1000 новорожденных, родившихся живыми, в первые сутки до 1,1±0,3 (t=3,6; p<0,001) на третьи сутки, что вполне соответствовало общепринятым представлениям о том, что внутриутробное инфицирование проявляется в первые трое суток жизни новорожденного. В течение второго периода регистрировался практически такой же резкий подъем заболеваемости, уровень которой к шестым-седьмым суткам жизни новорожденных достигал своего максимального за весь период новорож-денности значения - 3,5±0,6 (t=5,8; p<0,001) случая на 1000. Понятно, что в большей мере такой подъем заболеваемости был вызван внутрибольничным инфицированием. Необходимо отметить, что наибольшие уровни заболеваемости отмечались в первые-вторые и четвертые сутки после выписки новорожденных из роддома. В течение третьего периода на протяжении 20 дней происходило волнообразное угасание процесса, с небольшими подъемами через каждые 3 дня, во время которых уровень заболеваемости возрастал на 22-33%. К 14-м суткам жизни уровень заболеваемости снизился до 1,2 случая на 1000, а к 28-м – до 0,0.

Анализ динамики появления конъюнктивитов в зависимости от возбудителей, их вызвавших, показал, что для каждого из них характерен свой индивидуальный характер развития процесса во времени и по интенсивности. Хотя безусловным является тот факт, что в целом интенсивность эпидемического процесса и длительность его проявлений в большей мере определяется коагулазонегативными стафилококками.

Динамика развития конъюнктивитов, вызванных специфической микрофлорой. Именно за счет

Рис. 1. Динамика появления конъюктивитов у новорожденных в зависимости от возбудителя

конъюнктивитов, вызванных специфической микрофлорой сложился высокий уровень заболеваемости новорожденных в первые сутки жизни – на их долю пришлось 2,0±0,4 случая на 1000 новорожденных (t=5,0; p<0,001). К 3-м суткам интенсивность процесса уменьшилась до 0,6±0,2 (t=3; p<0,01) и сохранялась на этом уровне с небольшими колебаниями в течение шести суток, а затем к 11-м суткам жизни новорожденных снизилась до 0,0. В дальнейшем регистрировались единичные случаи заболевания. По характеру кривой можно предположить, что в данном случае задействовано два механизма инфицирования: в первые дни жизни проявляется внутриутробное и интранатальное инфицирование, затем происходит передача возбудителя через руки матери, имеющей специфическую инфекцию. Единичные случаи заболевания, проявившиеся после 12-х суток жизни, были вызваны хламидиями, что подтверждает точку зрения многих авторов об отдаленных проявлениях хламидийной инфекции у новорожденных [6].

Динамика развития конъюнктивитов, вызванных стафилококками. Существенных различий в характере развития эпидемического процесса, вызванного коагулазонегативными стафилококками и S.aureus, не было, различной была только интенсивность процесса. Коагулазонегативные стафилококки приводили к развитию конъюнктивитов в среднем в 2,3 раза чаще, чем S.aureus – максимальные уровни составили 1,6±0,4 (p<0,001) и 0,7±0,26 (p<0,01) соответственно, хотя статистически эти показатели между собой не различались (p>95%).

На вторые сутки после рождения был зарегистрирован небольшой подъем заболеваемости стафилококковыми конъюнктивитами - с 0,7 до 1,0 случая на 1000, но уже на третьи сутки произошло снижение до 0,3 случаев на 1000. Период высокого уровня заболеваемости в обеих группах возбудителей сохранялся в течение 10 суток - с 3-х по 13-е сутки жизни новорожденных. К 13-м-14-м суткам жизни произошла кратковременная стабилизация процесса, а затем после небольшого всплеска заболеваемости на 15-е сутки началось постепенное волнообразное затухание процесса, продолжавшееся до конца периода новорожденности.

Динамика развития конъюнктивитов, вызванных грамотрицательными палочками. Частота возникновения у новорожденных конъюнктивитов, вызванных грамотрицательными палочками в первые сутки жизни, составила 0,1 случая на 1000 новорожденных. Уже со 2-х суток уровень заболеваемости увеличился в 2 раза (до 0,2), сохранялся без изменения в течение следующих суток, а затем в два этапа снизился к 6-м суткам жизни до 0,0, т.е., период проявлений внутриутробного инфицирования длился 6 суток. В течение последующих 11 суток происходило ежедневное чередование подъемов и спадов заболеваемости сначала в пределах 0,1-0,2 случая на 1000 (до 12-х суток), а затем – 0,1-0. После 17-х суток жизни конъюнктивиты, вызванные грамотрицательными палочками, не регистрировались.

ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из вышеизложенного, с большой долей вероятности можно предположить, что максимальное проявление внутриутробного и интранатального инфицирования в случае стафилококковой инфекции ограничено первыми тремя сутками жизни новорожденных, при инфицировании грамотрицательными палочками – шестью сутками, специфической микрофлорой – пятью сутками, хотя в случае хламидийной инфекции период проявлений длительный и не укладывается в рамки периода новорожденности. Внутрибольничное инфицирование стафилококками (как коагулазонегативными, так и золотистым) начинает проявляться с 4-х суток жизни новорожденного и сохраняется на достаточно высоком уровне до 13-го дня жизни. Внутрибольничное инфицирование гра-мотрицательными палочками имеет максимальное проявление с 6-х по 12-е сутки жизни.

Таким образом, появляющиеся в прессе предложения об увеличении срока отнесения к внутрибольничным случаев гнойно-септических инфекций у новорожденных, возникающих после выписки из роддома (вместо 7 суток, регламентированных приказом [7]), на наш взгляд, мало обоснованы.

Список литературы Динамика развития острых конъюнктивитов у новорожденных

- Абрамченко В.В. Клиническая перинатология. -СПб, 1996.

- Дэвис П.А., Готефорс Л.А. Бактериальные инфекции плода и новорожденного. -М.: Медицина, 1987. -496 с.

- Красильников А.П. Справочник по антисептике, -Мн. «Высшая школа», 1995.-С. 315-322.

- Гомелла Т.Л., Каннигам М.Д. Неонатология: пер. с англ. -М., 1995.

- Чаплыгина Н.М., Кицак В.Я.//Российский вестник перинатологии и педиатрии. -1996. -№ 1. -С. 31-35.

- Можеренков В.П., Прокофьева Г.Л., Калачев И.И. Хламидийные поражения глаз (обзор литературы).//Вестник офтальмологии, 1990. № 5. -С. 77-79.

- О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах (Приказ МЗ РФ № 345 от 26.11.1997). -М., 1997.