Динамика развития ремесла Санкт-Петербурга XVIII в.: формирование института цехового ремесла

Автор: Келлер Андрей Викторович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Ремесла и промыслы в контексте модернизации России

Статья в выпуске: 2 (37), 2017 года.

Бесплатный доступ

Предметом данной статьи является динамика развития ремесла в Санкт-Петербурге в период протоиндустриализации XVIII в. За это время столичное ремесло испытало взлеты и падения, жесткую конкуренцию и противоречивое развитие. Составляя основу городского хозяйства и после появления мануфактур, оно являлось основным поставщиком продуктов питания, одежды, обуви, предметов быта населению. Повышенный спрос на «европейские» товары способствовал заимствованию, развитию и поддержанию новых технических стандартов, давших толчок внедрению и развитию новых технологий. Цехи стали новым-«старым» институтом в «европейской столице», на который была возложена обязанность, организовать ремесленное образование, взяв на себя функцию его структурирования и подготовки профессиональных кадров. Показано, что цеховое ремесло смогло стать локомотивом развития столичного ремесла, особенно после Городской реформы 1785 г. Последняя стала, по свидетельствам самих цеховых ремесленников начала XIX в., решающим событием в жизни корпорации ремесленников Санкт-Петербурга.

Городское ремесло, ремесленники, санкт-петербург, цеховые мастера

Короткий адрес: https://sciup.org/14723850

IDR: 14723850 | УДК: 338.45

Текст научной статьи Динамика развития ремесла Санкт-Петербурга XVIII в.: формирование института цехового ремесла

Написано множество «историй» Петербурга XVIII в., в которых он предстает как город чиновников и военных, как место пребывания императорского двора. Тема города мещан, ремесленников и купцов, среди которых числились ремесленные мастера, требует иного подхода и иных (массовых) источников. Но уже сам этот факт говорит о невозможности полного охвата объекта исследования, уподобляющегося вершине айсберга, большая часть которого скрыта от взора историка. Поэтому при описании ремесла XVIII в. следует учитывать сложность количественного анализа цехового и, тем более, нецехового ремесла, а также определенную относительность статистических выкладок, позволяющих все же сделать важные выводы о тенденциях его развития. Ремесленники Петербурга, неравномерно распределенные по различным социальным стратам посадского населения: цеховых, мещан, купечества и крестьянства, являются социальной группой, для которой характерны необычайное многообразие и высокая социальная мобильность. Это одни из главных признаков, по которым столичное ремесленничество отличалось от западного (цехового). Последнее часто служило идеально-типической моделью, с которой сравнивались российские ремесленные цехи, сильно отличавшиеся от своего западноевропейского прототипа. Отсутствие ограничения количества цеховых мастеров давало хорошие предпосылки для экономического роста. Кроме того, российские цехи не могли запретить «кормиться» ремеслом «тому, кто занимается им для дневного пропитания», т. е. иным посадским без учеников и подмастерьев и без права владеть магазином с вывеской при мастерской, но и сами не были стеснены ни размером мастерской, ни объемом производимой продукции [12, с. 124].

Методы

Методика изучения цехового ремесла требует его выделения из общего института городских ремесленников. Поэтому отдельная большая тема о ремесленниках и мастеровых, трудившихся в ведении Адмиралтейства, на Литейном дворе, в Арсенале, на галерных и городских верфях, а также государственных мануфактурах в Петербурге и его окрестностях, не вошла в данный разбор. Все это были государственные предприятия, многие из них под началом Канцелярии городовых дел, в ведении которой находилось множество ремесленных профессий: каменщиков, кирпичников, печников, каменотесов, штукатуров, столяров, каменоломщиков и др. [7, с. 63]. В связи с этим нужно сказать, что «вопрос цехового мастерства в истории русской мануфактуры» успешно решен Ф. Я. Полянским, писавшим, что «слабость корпоративного строя русского ремесла еще не означала его экономической незрелости. На самом же деле, мануфактура опиралась на техническую культуру этого ремесла, ис- пользовала в качестве мастеров […] ремесленников» [13, с. 10–11]. Именно поэтому мы заостряем наше внимание на развитии цехового ремесла как института с поставленным ремесленным образованием.

Результаты

Согласно результатам данного исследования, эволюция ремесленной мастерской как в цеховом, так и в нецеховом ремесле не означала ее автоматического завершения в фабрике и заводе. Именно поэтому помимо сложной социально-сословной идентификации российского городского ремесленника существовала трудность, характерная для всего протоиндустриального периода, в виду существования множества промежуточных форм ремесленной мастерской, – это проведение границы между ремесленными мастерскими, фабриками и заводами. Она существовала большую часть XIX в., не говоря уже о XVIII в., где фабрикантом или заводчиком могли назвать и ремесленного мастера. Все зависело от того, проходил ли он по линии Мануфактур-коллегии или другого государственного ведомства, цехового ремесленного управления после его введения в 1722 г., или купечества и мещанства. Так, посадские люди вообще редко отмечали свою специальность в сказках 1718 г., тем не менее О. Е. Кошелевой удалось выявить среди этой категории населения каменщиков, слесарей, столяров, мастеров серебряного дела, калашников, портных, шапошников, сапожников, шорников и седельников [6, с. 228].

Эта особенность статистик XVIII в., где наряду с крупными предприятиями учитываются и мелкие, характерна для трудов как И. К. Кирилова, собравшего данные 1724–1726 гг., так и К. К. Злобина 1794 г. со 163 заводами, фабриками и мануфактурами [4, с. 352–361; 5; 11, с. 449]. В ведомости 1794 г., среди «фабрик» находим предприятия с характерным ремесленным производством, вероятно насчитывавшими менее 16 мастеровых: карточные, макаронные, басонные, золотошвейные, позументные и одну шоколадную [4, с. 352–361]. Под названием «фабриканта» часто скрывался ни кто иной как ремесленный мастер, принадлежавший к иным социальным стратам помимо ремесленного сословия цеховых. Наименование «фабрикант» по отношению к ремесленным мастерам применялось еще в 1810-е гг., например при вызове золинген-ских мастеров холодного оружия в Златоуст.

Цеховое ремесло: генезис

Для Екатерины II написать в «Наказе» Комиссии по сочинению нового Уложения 1767 г. о том, что «для заведения мастерства цехи полезны», было естественным, так как Петербург являлся столицей цехового ремесла, а также потому, что по происхождению императрице был близок культурный и социальный контекст давней укорененной традиции цехового ремесла как успешного социально-профессионального интститута в Германии [13, с. 110, 134]. Это политическое кредо императрицы нашло отражение во всей ее последующей промышленной политике. Первоначально, при введении петровских цехов, запись в цех мыслилась законодателем как обязательная, но позже правительство пошло на уступки [12, с. 53]. Сами же ремесленники XVIII в. не считали петровские цехи принудительными [13, с. 141]. Стабильность цехового ремесла и ремесла в целом в XVIII в. как особенного социально-экономического уклада отмечалась многими серьезными исследователями [12, с. 173; 13, с. 131]. П. Г. Рындзюнский писал о том, что «работа промышленников по заказу купца в большинстве случаев не означала, что их заведения становились частью рассредоточенной мануфактуры», а «занятия, которые имели почти всеобщее распространение […] (портновское и сапожное мастерство, изготовление съестных припасов и обиходного домашнего инвентаря) в большей части прочно сохраняли свою неизменную экономическую форму» [14, с. 28–29].

Приток в новую столицу множества ремесленников сначала поневоле, а с годами все больше добровольно формировал профессиональные кадры, составившие впоследствии костяк цеховой организации.

Поэтому необходимо говорить не только об одномоментном законодательном акте, выражавшем волю законодателя, но и об условиях «на земле». К солдатам, рекрутированным работникам, каторжникам и иностранным специалистам первых лет со временем присоединились вольные мастеровые и цеховые ремесленники. И. Г. Георги подмечает высокую мобильность ремесленников Петербурга, характерную для всего XVIII века [2, с. 145–146]. Новая столица принципиально отличалась от других европейских городов. Последние, окруженные городской стеной, имели физический ограничитель числа жителей, а значит, и рынка сбыта ремесленных продуктов. Это вело к жесткой цеховой регламентации рынка сбыта для поддержания уровня жизни ремесленников. Петербург был, по сравнению с последними, максимально открытым городом с постоянно растущим населением, огромным рынком труда и хроническим дефицитом специалистов, который был удовлетворен лишь к концу XVIII в. Не ограничивались как рыночная торговля, так и цеховое производство, и сбыт товаров [12, с. 48–49].

Новые технические компетенции ремесленников требовались для постройки Петребурга, его обустройства и жизнеобеспечения, снабжения армии (вооружение и одежда) и флота (судостроение). Но этих компетенций традиционных ремесленных артелей и посадских ремесленников не хватало для выполнения поставленных задач, в решении которых должны были помочь и ремесленные цехи. В данном случае преобладали не интересы фискальной системы, частые интервенции которой создают сегодня впечатление ее абсолютного доминирования в хозяйственной жизни и мотивационной базы реформаторов, а потребность государства в новых технологиях, на которые тратились огромные суммы из государственной казны. Новые технологии должны были обеспечить иностранные специалисты и обученные ими российские ученики. Основополагающими манифестами XVIII в. по вызову иностранцев, кроме других законодательных актов, стимулировавших развитие ремесел, являются манифесты Петра I от 16 апреля 1702 г. по приглашению «полезных художников», и Екатерины II от 22 июля 1763 г. с правом записываться в цехи и освобождением от платежа податей на пять лет и от «обыкновенных, ниже чрезвычайных служеб» [9, с. 193; 10, с. 313–314].

Московский десант

Многие московские иностранные мастера были вынуждены переехать в Петербург вслед за своими клиентами, некоторым было приказано, как в случае с Михаелем Рексом и Йозефом Армандом, бывших там непродолжительное время старшинами портного и парикмахерского цехов с 1712 г. [18, p. 39–40]. Заметим, что это произошло задолго до учреждения цехов в 1721–1722 гг., что можно интерпретировать как первую попытку со стороны властей этаблировать цехи среди иностранных мастеров, которым такая форма организации была привычна и гарантировалась царскими указами. Но Рекс и Арманд, имевшие в Немецкой слободе свои дома и получавшие заказы от представителей высшей знати и царского двора, предпочли вернуться обратно в более дешевую и обжитую Москву. Ввиду острого дефицита в специалистах и огромного спроса на «европейские» товары иностранным мастерам попросту не было надобности в каком-либо институте, должном защищать их права в сбыте продуктов. Несмотря на это, в 1721 г. в иностранных цехах числились уже 188 человек, а в 1726 г. – 365. Благодаря этому в течение всего XVIII века появились целые новые отрасли и ремесла, которых в России раньше не было. В 1720-е гг. в новообразованные цехи ремесленников записываются мастера корабельные, галерные, барочные, весельные, компасных дел и др. [3, с. 72, 75].

С 1721 г. число цеховых ремесленников вырастает с 1 455 до 1 566 человек в 1724 г. В этом году самыми многочисленными являются русские цехи: пирожный (339), хлебный (68), калачный (160) с общим числом ремесленников – 567. Исклю- чительно иностранными цехами являлись золотой (17), парикмахерский (15) и позументный (6) [11, с. 101]. Самое большое число цеховых ремесленников происходило из Ярославской губрнии, за которой следовали Москва и Московский уезд, Галич, Кострома, Ростов, Новгород и др., самыми крупными отраслями цехового ремесленного производства были производство продуктов питания и одежды, обработка дерева и металлов [11, с. 100–101]. По социальной принадлежности наиболее многочисленными являлись крестьяне, что было характерно вплоть до упразднения цехов в ноябре 1917 г. [3, с. 72, 75]. После смерти Петра I число цеховых Петербурга сократилось до 709 ремесленников в 1743 г., что говорит о некоторой стагнации цехового ремесла. Если даже согласиться с А. А. Кизеветтером в том, что ремесленное население начала 1740-х гг. тяготилось «цеховым устройством», с восстановлением Главного Магистрата и его постановлением 1745 г. об «учинении цехов» согласно формуляру 1722 г., положение начало постепенно налаживаться [13, с. 16]. Во времена царствования Елизаветы Петровны в 66 городах экономическое положение ремесла складывалось благоприятно. В них цеховой строй был устойчив и заметно развивался, что говорит о том, что в большинстве российских городов XVIII в. цеховой строй укоренился [13, с. 131]. Правда, в 28 городах, среди них и Петербург, число цеховых значительно уменьшилось, что не означало крушения цеховой системы. Это могли быть факторы чисто экономического характера [13, с. 132]. В целом же развитие мелкой промышленности шло такими темпами, что императрица Елизавета, обеспокоенная появлением множества «фабрик» в центре Петербурга в середине 1750-х гг. издала указ о выселении их в другие районы. Но, как известно, это пожелание было исполнено лишь в 1830-е гг.

Безусловно, процесс становления системы городских цехов шел неравномерно. Главный Магистрат сообщал в 1774 г. о слабости цеховой системы, которая, тем не менее, успешно конкурировала с мануфактурой [13, с. 111]. Многие городские наказы Екатерининской комиссии в защиту цехов постепенно приносили свои плоды [13, с. 112]. Показательно, что еще «в 1765 г. Мануфактур-коллегия отклонила ходатайство Московского Магистрата о записи в цех 4 мастеров по выделке замши, опасаясь, что если всех записывать в цех, то вообще рабочие 3 замшевых мануфактур «с фабрик сойдут» [13, с. 155]. В 1766 г. упомянутые русские цехи – пирожный, хлебный и калачный – в ведомости отсутствуют (ушли в «свободное» ремесло), но на их месте мы находим иностранные цехи белого и ржаного хлеба (30 мастеров) и пряничный (1). В последующие десятилетия происходила дальнейшая трансформация, так как в 1790 г. имелось по одному иностранному и российскому булочному цеху, где соответственно трудились 77 и 9 мастеров, а также иностранный кондитерский цех с 11 мастерами и российский пряничный и конфетный с 13 мастерами.

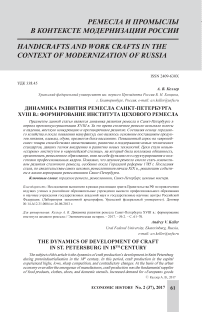

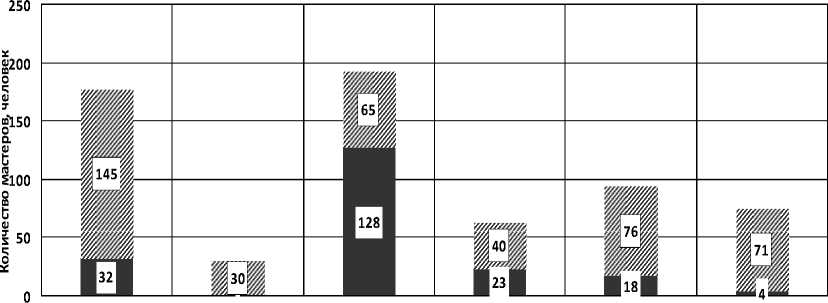

В результате упразднения российских пирожного, калачного и хлебного цехов, что явилось предположительно результатом давления со стороны мастеров иностранных цехов, численность цеховых в ремеслах, занимавшихся производством продуктов питания, существенно снизилась – с 616 до 328 ремесленников. В 1766 г. такие цехи, как белого и ржаного хлеба (30 мастеров), шпажный (7), позолотный по меди (21), настенных и карманных часов (5), инструментальный (3), золотошвейный (9), переплетный (17), слесарный (26), седельный (38), трубочистный (6), стульный (8) и др., находились исключительно в руках иностранных ремесленников [15]. В 1790 г. к ним прибавились кондитеры (11 мастеров), тазники (7), галантерейных вещей (27) и два гравера [2, с. 195–207]. Если сравнивать распределение мастеров в иностранных и российских цехах, то можно увидеть, что к 1790 г. иностранные мастера сохранили преобладание лишь в трех больших цехах – портном, булочном и золотых и серебряных дел. В кузнечном и столярном цехах они по-

Портные

Булочники Сапожники Кузнецы

■ Русских % Иностранных

Золотых и серебряных дел мастера

Столяры

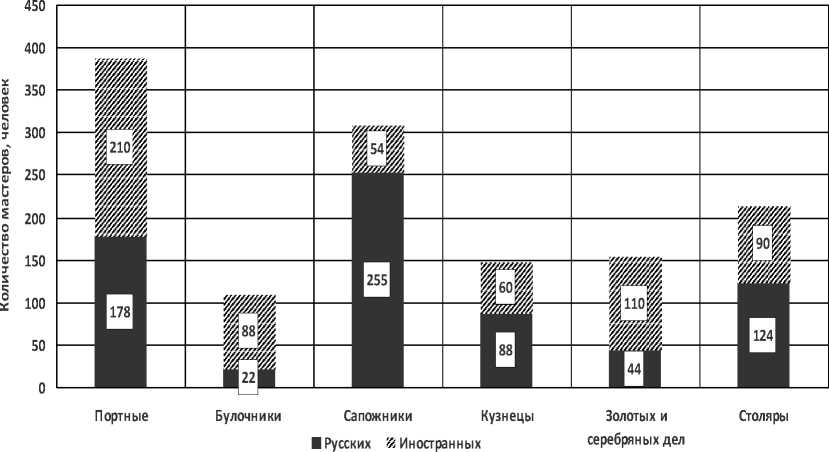

Рис. 1.

Мастера российских и иностранных цехов Санкт-Петербурга в отдельных ремеслах, 1766 г. / Masters of Russian and foreign guilds of St. Petersburg for selected crafts 1766 [15]

мастера

Рис. 2.

Мастера российских и иностранных цехов Санкт-Петербурга в отдельных ремеслах в 1790 г. / Masters of Russian and foreign guilds of St. Petersburg for selected crafts 1790 [2, с. 195–207]

теряли численное превосходство, а в сапожном цехе мастера российских цехов смогли его значительно увеличить (рис. 1 и 2).

Несомненно, расцвет роскоши и великолепия в Санкт-Петербурге можно отнести на счет крупных капиталов, сконцентрировавшихся в этом городе, а также наличие высокопрофессионального и узкоспециализированного цехового ремесла. Только на жизнь двора во второй половине XVIII в. тратилось в среднем 10 % государственного бюджета. Кроме того, в 1792 г. в Петербурге насчитывалось свыше 56 тыс. военнослужащих с семьями, а это огромное количество униформ. Заметим, что наряд кавалергарда в конце XVIII в. стоил свыше 1 000 рублей [11, с. 311, 313]. То, что для национального богатства оказывалось большим минусом, для многих ремесленников столицы составляло основу их благосостояния: «[…] вообще можно сказать, что ремесленники в Санкт-Петербурге по причине обширности места, пышности двора, цветущей торговли, богатства, господствующей роскоши, а сверх того и работою для прочих губерний в рассуждении лучшего вкуса, бывают богаче, ведут лучшую жизнь и гораздо обходительнее, нежели ремесленники во многих других столицах» [2, с. 197]. Постоянный быстрый рост населения Петербурга обеспечивал ремесленникам ежедневный спрос их продуктов. Особенно сильный прирост населения наблюдался в 1765–1775 гг. и 1785–1795 гг., во время правления Екатерины II, поощрявшей развитие «ремесел и художеств».

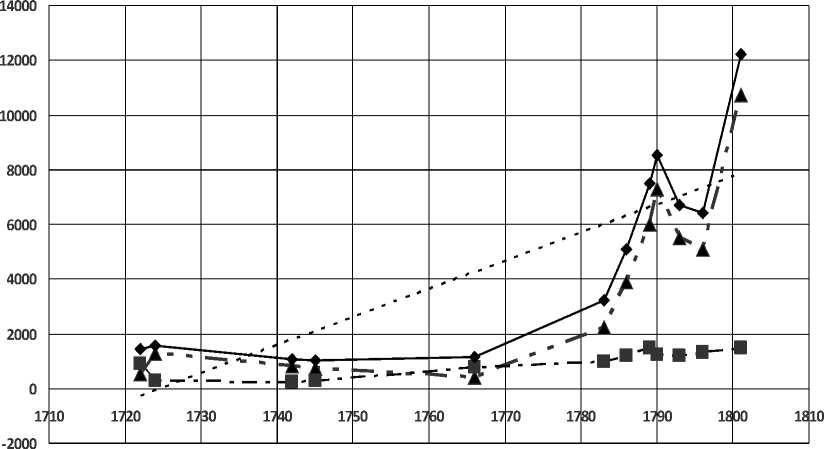

Как видно из рис. 3, динамика роста числа цеховых ремесленников резко повышается именно с середины 1780-х гг., в связи с проведением Городской реформы в 1785 г. Можно не согласиться с выводом К. А. Пажитнова, что введение цехов име-

■ * ■ Российские цехи, всего

— ■ - Мастера иностранных цехов

— ♦ Цеховые ремесленники, всего

■ ■ ■ ■ Линейный (Цеховые ремесленники, всего)

Рис. 3.

Динамика роста цеховых ремесленников в XVIII в. / Dynamics of the growth of guild craftsmen in the 18th century

ло «всецело бюрократический характер» [12, с. 47–48, 57], но ученый прав, когда пишет, что главной целью реформы являлось не столько обслуживание казенных учреждений, как это утверждал в свое время А. А. Кизеветтер вслед за П. Н. Милюковым, сколько «желание повысить общий уровень ремесленного мастерства». Реформа «положила начало объединению ремесленников в широком масштабе на почве профессионально-производственных интересов, дала стимул к повышению технической выучки» [12, с. 55]. Пажитнов справедливо отмечал, что «поскольку ремесло в XVIII в. продолжало оставаться господствующей формой промышленной деятельности, русские ремесленники […] не могли не испытывать потребности в организации, могущей способ-ствоватьулучшениюихположения»[12,с.172]. И, хотя городское ремесло постепенно утрачивает положение монопольной формы промышленности, оно продолжает «сохранять важное хозяйственное значение в тех отраслях, которые оказались незатронутыми крупным капиталом. Так было не только на протяжении всего XVIII в., но даже еще в начале XX в. Сообразно с этим продолжала существовать почва для развития ремесленных организаций» [12, с. 173]. И даже если «русское цеховое устройство […] поощряло превращение ремесленной мастерской в мелкокапиталистическое предприятие», главным было то, что ремесло продолжало развиваться, оставаясь разумной альтернативой и незаменимым партнером крупной промышленности [12, с. 55].

Обсуждение

На XVIII в. приходится значительная часть периода оформления цеховой организации: «Городские ремесленники не преминули воспользоваться предоставленным им правом» [12, с. 127]. Важным рубежом в истории петербургского цехового ремесла стала Городская реформа 1785 г., где цеховое ремесло окончательно оформляется и приобретает институциональные формы: ремесленный устав, выборный административный аппарат и ремесленную управу. Об успешности развития иностран- ного ремесленного общества, численность которого на протяжении всей истории не превышала 1 300 мастеров, ремесленников и учеников, говорит потребность расширения социальных и культурных институтов, что находит свое выражение в основании так называемого Немецкого Шустер-клуба в 1777 г., носившего имя его основателя, и Немецкого театра в 1790-е гг. [17, s. 115], где среди членов как клуба, так и труппы находилось много ремесленников.

Существовали две тенденции в развитии ремесла вплоть до 1760-х гг. Наряду со значительным сокращением численности цеховых ремесленников столицы общее число цехов возросло, что говорит об усложнении и расширении профессиональной структуры цеховых ремесел, их углубленной специализации вследствие повышения мастерства и конкуренции мастеров. Это создавало важное условие дальнейшего роста и позднейшего расцвета цехов столицы. Тенденция к увеличению количества ремесленных цехов продолжилась в XIX в.: вместо 53 (53 иностранных и 18 русских цехов) в 1766 г. их стало 57 (33 иностранных и 47 русских цехов), а в 1825 г. – соответственно 66 и 67, с изменением соотношения в пользу русских цехов [17, s. 116, 486–490].

Заключение

Петербургские ремесленники смогли удержать лидирующие позиции во всех отраслях промышленного производства, а мануфактурные предприятия постепенно сошли на нет вследствие того, что в большинстве случаев без поддержки государства и привилегий продукция мануфактур оставалась неконкурентоспособной и более дорогой по сравнению с ремесленной [16, s. 294]. Гибко адаптируясь к изменению факторов производства и потребностям рынка, городское цеховое ремесло находило устойчивую «нишу» в общей системе экономики. Так, как в Петербурге не существовало всеобъемлющей цеховой монополии, цеховые ремесленники не могли оказывать сдерживающее влияние на развитие экономики, как это было в Западной Европе, а тем более оказывать негативное влияние на качество продукта и появление инноваций. Напротив, в российском контексте европейские цехи как успешный исторический институт давали положительные примеры создания «социальных сетей» и «социального капитала» [19, p. 286]. Более того, технологии и институт цеховых ремесленников в России XVIII в. смогли стать важным инструмен- том в развитии городской промышленности, особенно после городской реформы 1785 г. Они дали ценный опыт, который пережила Европа позднего Средневековья – корпоративизм и городское самоуправление, т. е. институты, оказавшие в свое время положительное влияние на развитие экономики и приведшие к расцвету городов в Западной Европе [8, с. 24, 26].

Список литературы Динамика развития ремесла Санкт-Петербурга XVIII в.: формирование института цехового ремесла

- Гайсинович А. И. Цехи в России в XVIII в.//Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук. -1931. -VII серия. -№ 5. -С. 523-568.

- Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом/вступ. ст. Пирютко. -СПб.: Лига, 1996. -527 с.

- Заозерская Е. И. К вопросу зарождения капиталистических отношений в мелкой промышленности России начала XVIII века//Вопросы истории. -1949. -№ 6. -С. 70-84.

- Злобин К. К. Ведомость состоящим в С.-Петербурге фабрикам, мануфактурам и заводам на сентябрь 1794 г.//РИО. -1867. -№ 1. -С. 352-361.

- Кирилов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства. -2-e изд. -М., 1977. -444 с.

- Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. -М.: ОГИ, 2004. -486 с.

- Луппов С. П. История строительства Петербурга первой четверти XVIII в. -M., 1957. -186 с.

- Мокир Дж. Меркантилизм, просвещение и промышленная революция//Terra Economicus. -2006. -Вып. № 1, т. 4. -С. 7-31.

- О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания//ПСЗ-1. -Т. 4, № 1910.

- О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают и о дарованных им правах//ПСЗ-1. -Т. XVI. -№ 11880.

- Очерки истории Ленинграда. Т. 1: Период феодализма (1703-1861). -М.; Л., 1955. -896 с.

- Пажитнов K. A. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. -M., 1952. -211 c.

- Полянский Ф. Я. Городское ремесло и мануфактура в России XVIII века. -M., 1960. -200 с.

- Рындзюнский П. Г. Городское гражданство дореформенной России. -M., 1958. -559 с.

- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. -Ф. 221. -Оп. 1. -Д. 80.

- Herzig A. Kontinuität und Wandel der politischen und sozialen Vorstellungen Hamburger Handwerker 1790-1870//U. Engelhardt (Hg.), Handwerker in der Industrialisierung. -P. 294-319.

- Keller А. Die Handwerker in St. Petersburg von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. -Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang, 2002. -601 s.

- Kovrigina V. A. Die Deutschen im Moskauer Handwerk in der zweiten Hälfte des 17. und im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts//Hamburger Beiträge zur Geschichte der Deutschen im europäischen Osten, 4 hrsg. v. Norbert Angermann. -Lüneburg, 1997. -44 s.

- Ogilvie S. Guilds, efficiency, and social capital: evidence from German proto-industry//Economic History Review. -2004. -Vol. 57 (2). -P. 286-333.