Динамика рентгенографических показателей вертлужной впадины при лечении подростков с диспластическим коксартрозом

Автор: Макушин Вадим Дмитриевич, Тепленький Михаил Павлович, Парфенов Эдуард Михайлович, Раловец Нина Эдуардовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучены данные рентгенографического обследования 18 подростков с диспластическим коксартрозом, которым про- изведена реориентирующая остеотомия таза. В анализируемой группе пациентов оперативное вмешательство способ- ствовало частичному ремоделированию вертлужной впадины, которое проявилось в основном в изменении формы и ориентации ее свода и, в меньшей степени, в виде ее углубления. Формирование свода впадины происходило в тече- ние первых 8-9 месяцев после операции, а увеличение глубины отмечалось через 6-12 месяцев после снятия аппарата. Характер изменения рентгенографических показателей показал, что у пациентов изученной группы реконструктив- ное вмешательство на тазобедренном суставе способствовало замедлению прогрессирования коксартроза.

Диспластический коксартроз, реориентирующая остеотомия таза, рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121514

IDR: 142121514

Текст научной статьи Динамика рентгенографических показателей вертлужной впадины при лечении подростков с диспластическим коксартрозом

Ведущими причинами развития деформирую -щего артроза у подростков являются деформация и патологическая ориентация суставных компо-нентов, которые способствуют нарушению суставных соотношений и ухудшают биомеханические условия функционирования сочленения в целом [4]. Один из путей ортопедической реабилитации пациентов с указанной патологией — применение суставсберегающих реконструктивных вмешательств, целью которых является устранение или максимально возможная компенсация механических причин развития остеоартроза [10]. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются реориентирующие остеотомии тазовой кости, кото -рые позволяют компенсировать дефицит покрытия головки путем изменения пространственного положения ацетабулярного фрагмента [5]. Известно, что в условиях недостаточной центрации развитие проксимального отдела бедра и вертлужной впадины происходит не пропорционально. Поэтому восстановление соотношений в сочленении должно сопровождаться постепенной адаптацией суставных поверхностей с взаимной компенсацией [6]. В противном случае оперативное вмешательство может привести к декомпенсации сустава и быстрому прогрессированию дегенеративно-дистрофических изменений [9, 19]. Некоторые специалисты отмечают, что у подростков процессы адаптационной перестройки протекают сложнее в связи с ухудшением пластичности костей и снижением их способности к ремоделированию [8, 15, 19]. По данным других авторов, адекватная транспозиция вертлужной впадины не только обеспечивает покрытие головки суставным хрящом, но и создает условия для доразвития взаимной адаптации суставных элементов, в основном вертлужной впадины, что является одной из причин замедления прогрессирования коксартроза [1, 2]. В РНЦ «ВТО» для ле -чения подростков с диспластическим коксартро-зом используется технология тройной остеотомии таза, предусматривающая использование аппарата Илизарова [3].

Цель исследования — на основании данных рентгенографии оценить влияние реориентирующей остеотомии таза, выполненной с помощью аппарата Илизарова, на состояние вертлужной впадины у пациентов старшего школьного возраста с диспластическим коксартрозом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализированы результаты рентгенологического обследования 18 пациентов с диспластическим кокс-артрозом. В 10 случаях отмечено поражение правого сустава, в восьми — левого. Средний возраст больных при выполнении оперативного вмешательства был 15 ± 2,1 года (от 12 до 18 лет). При лечении пациентов использована технология, предполагавшая закрытое восстановление соотношений в сочленении и их стабилизацию с помощью реориентирующей остеотомии таза. В 11 случаях дополнительно произведено вмешательство на бедренном компоненте сустава.

Критерии включения пациентов в анализируемую группу: выполнение реконструктивного вмешательства (реориентирующей остеотомии) на тазовом компоненте сустава с применением аппарата Илизарова, срок наблюдения не менее трех лет, отсутствие рентгенологических признаков декомпенсации тазобедренного сустава (сужение суставной щели меньше 3 мм, асептический некроз головки бедра) в течение первых трех месяцев после снятия аппарата.

Анализировали рентгенограммы, выполненные в передне-задней проекции до лечения, после снятия аппарата, через 6, 12 и 36 месяцев после завершения лечения в аппарате. Определяли ориентацию, глубину, форму свода вертлужной впадины, а также структурное состояние надвертлужной области. Для оценки пространственного положения впадины измеряли угол ее вертикального отклонения по Lance (угол между линией, касательной к входу во впадину, и перпендикуляром к линии, проведенной через фигуры «слезы», N ≥ 40º) и угол ацетабулярной антеверсии (УАА) по Ozcelik (угол между линией, соединяющей фигуру «слезы» и верхненаружный край впадины, и линией, соединяющей наружный край зоны субхондрального склероза и нижне-наружный край acetabulum; N = 15-20°) [13]. Глубину впадины определяли по величине угла Idelberger-Frank (AIF, N42–48º) [16] и коэффициенту глубины впадины (КГВ) по Murray (отношение длины перпендикуляра, проведенного из центра впадины к линии, касательной к входу во впадину, к длине отрезка, соединяющего фигуру «слезы» с верхненаружным краем впадины (D / W×1000); N ≥ 250) [12]. Для характеристики свода впадины измеряли угол наклона опорной поверхности крыши по Tonnis [7, 16] (угол между горизонтальной линией и линией, параллельной поверхности нагружения крыши впадины, N< 10°), определяли показатель PED (расстояние между верхним полюсом свода и наружным краем впадины; N ≥ 15 мм) [11]. Качественная оценка состояния надвертлужной области включала определение инклинации поверхности нагружения впадины (верхнелатеральная, горизонтальная и верхнемедиальная) [7], выявление участков кистовидной перестройки и измерение ширины зоны субхондрального склероза в верхненаружном крае крыши. Все измерения произведены исследователем М. П. Тепленьким.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали результаты дооперационного рентгенографического обследования, у всех пациентов отмечено нарушение суставных соотношений в виде латерального и проксимального смещения головки бедра: средняя величина угла Виберга была 0,8±0,4° (0-8°); степень латерального покрытия головки составила 0,5 ± 0,05 (0,4–0,68), показатель краниального смещения головки — 14 ± 2,8 мм (4-28 мм). В степени выраженности дегенеративных изменений в сочленении в соответствии с критериями Tonnis суставы распределены следующим образом: 0 ст. — 4 сустава, I ст. — 11 суставов, II ст. — 3 сустава.

Величина угла вертикального отклонения впадины в среднем составила 32± 1,1° (18-43°), угла анте-версии впадины — 21 ± 2,6º. В семи наблюдениях угол антеверсии соответствовал норме (19,4 ± 0,3º). В трех случаях отмечено его умеренное снижение (13 ± 0,7º). У остальных пациентов на стороне поражения зарегистрировано увеличение ацетабулярной антеверсии (25 ± 0,8º), которое в половине суставов превышало 25º, т. е. соответствовало тяжелой степени патологического отклонения вертлужной впадины [17].

В большинстве наблюдений отмечено значительное уплощение суставной ямки. Коэффициент глубины вертлужной впадины был 162 ± 6,8 (100–230), угол Idelberger-Frank — 62±0,4° (49-72°). В 16 суставах опорная поверхность впадины имела верхнелатеральную инклинацию. Средний показатель угла Tonnis был 39 ± 2,7º (28–62º), средняя величина показателя PED — 2,4 ± 0,9 мм (0–11 мм). В девяти суставах отмечены структурные изменения в надацетабулярной области, которые в большинстве случаев

(8 суставов) проявлялись в виде единичных мелких кист. Значительное (более 5 мм) расширение зоны субхондрального склероза выявлено в восьми наблюдениях. В четырех случаях ширина ее была меньше 3 мм.

В результате оперативного вмешательства во всех суставах были восстановлены и стабилизированы соотношения. Через три года после снятия аппарата средняя величина угла Виберга была 30± 1,6° (24-38°); показатель латерального покрытия головки бедра увеличился до 0,98 ± 0,02 (0,86–1,0). В большинстве суставов отмечено обратное прерывание линии Шентона, величина которого составила (-6,5) ± 1,8 мм (-16–0 мм).

В таблице 1 представлена динамика показателей, характеризующих пространственное положение вертлужной впадины после выполнения оперативного вмешательства.

Согласно данным таблицы 1, показатель угла вертикального отклонения впадины в результате оперативного вмешательства увеличился на 78 % и в течение последующего срока практически не менялся. В срок три года величина угла Lance во всех суставах соответствовала норме.

Характер изменения угла ацетабулярной антеверсии зависел от его исходной величины. В группе пациентов с исходной избыточной антеверсией (n = 8) отмечено постепенное снижение среднего показателя, которое было статистически достоверным через три года после снятия аппарата. В указанный срок в двух суставах величина УАА соответствовала норме, в остальных случаях степень избыточного отклонения впадины была умеренной. У больных с нормальным показателем угла антеверсии

(n=7) после операции отмечено его постепенное незначительное повышение, которое было статистически не достоверным. Через три года в трех суставах отмечено умеренное повышение ацетабулярной антеверсии. В группе больных с недостаточным (менее 15°) отклонением впадины кпереди (n = 3) в результате оперативного вмешательства средний показатель угла антеверсии увеличился на 39 %. Его последующая динамика характеризовалась незначительным, статистически не значимым увеличением. В срок три года во всех суставах угол ацетабулярной антеверсии соответствовал норме.

Анализ полученных результатов показал у данной категории пациентов достоверное изменение параметров, определяющих пространственное положение впадины, которое регистрировалось, в основном, при снятии аппарата и было обусловлено интраоперационной транспозицией ацетабулярного фрагмента. Следует отметить, что задачей операции является не обеспечение правильной пространственной ориентации вертлужной впадины, а восстановление и стабилизация суставных соотношений. При этом угол вертикального отклонения впадины, как правило, нормализуется или увеличивается, а УАА может изменяться разнонаправленно. Это объясняется особенностями реориентации впадины в условиях применения чрескостного остеосинтеза: технология не предусматривает ротацию впадины в горизонтальной плоскости, а предполагает ее раздельный разворот в сагиттальной и фронтальной плоскостях, характер и величина которого определяется установкой конечности, обеспечивающей центрированное положение головки во впадине. При передне-наружном дефиците крыши, который наблюдается при увеличении угла антеверсии, центрация достигается сгибанием и отведением конечности. Поэтому транспозиция впадины обязательно включает ее наклон кпереди, что сопровождается уменьшением угла антеверсиии [15]. У пациентов с нормальным или уменьшенным углом АА преобладает наружный дефицит крыши, который требует преимущественного ацетабулярного наклона кнаружи. Поскольку форма вертлужной впадины отличается спиральным скручиванием и постепенным увеличением ан-теверсии в дистальном направлении [14], ее латеральная транспозиция будет приводить к возрастанию УАА.

В таблице 2 представлена динамика показателей, характеризующих глубину и форму вертлужной впадины после выполнения оперативного вмешательства.

Как видно из данных таблицы 2, средняя величина коэффициента глубины впадины возросла после ее транспозиции в послеоперационном периоде на 8,9 %. При снятии аппарата только в одном суставе он соответствовал норме. Последующая динамика показателя характеризовалась его постепенным увеличением, которое за первые шесть месяцев составило 11,8 %. В указанный срок КГВ соответствовал норме в пяти наблюдениях. Более выраженное (15 %) возрастание коэффициента глубины впадины зафиксировано в течение последующих 6 месяцев реабилитационного периода. Число суставов с нормальной величиной этого показателя увеличилось до девяти. В срок 3 года средняя величина индекса приблизилась к нижней границе нормы. Следует отметить, что только в 10 суставах показатель глубины впадины превышал эту границу.

Более выраженное (14,3 %) снижение среднего показателя Idelberger-Frank зарегистрировано в послеоперационном периоде. При снятии аппарата отмечено только два сустава с нормальным показателем AIF. Постепенное уменьшение угла Idelberger-Frank, отмеченное в течение последующих 12 месяцев, было статистически не значимым и составило 9,4 %. Однако через шесть месяцев после

Таблица 1

Динамика угла Lance и угла ацетабулярной антеверсии у 18 пациентов после оперативного лечения

|

Рентгенометрические показатели |

Число наблюдений |

Срок наблюдения |

||||

|

до лечения |

после снятия аппарата |

6 мес. после снятия аппарата |

12 мес. после снятия аппарата |

36 мес. после снятия аппарата |

||

|

угол Lance (в º) |

n = 18 |

32 ± 1,1 |

57,5 ± 0,8; P < 0,001* |

57,5 ± 0,7; P > 0,05** |

57 ± 0,9; P > 0,05** |

57 ± 1,1; P > 0,05** |

|

угол ацетабулярной антеверсии (в º) |

n = 8 |

25 ± 0,82 |

24 ± 0,6; P > 0,05* |

24 ± 0,7; P > 0,05* |

24 ± 0,7; P > 0,05* |

22,8 ± 0,3; P < 0,05* |

|

n = 7 |

19 ± 0,4 |

21 ± 1,6; P>0,05* |

21 ± 1,6; P > 0,05* |

22 ± 0,9; P < 0,05* |

22 ± 0,9; P > 0,05* |

|

|

n = 3 |

13 ± 0,7 |

18 ± 0,9; P < 0,01* |

17 ± 1,8; P > 0,05** |

18 ± 1,2; P > 0,05** |

19 ± 0,6; P > 0,05** |

|

Обозначения: * — относительно исходного показателя; ** — относительно показателя после снятия аппарата.

Таблица 2

Динамика коэффициента глубины впадины, угла Idelberger-Frank, угла Tonnis, показателя PED у 18 пациентов после оперативного лечения

|

Рентгенометрические показатели |

Срок наблюдения |

||||

|

до лечения |

после снятия аппарата |

6 мес. после снятия аппарата |

12 мес. после снятия аппарата |

36 мес. после снятия аппарата |

|

|

КГВ |

162 ± 10,8 |

181 ± 16,4; P > 0,05٭ |

203 ± 15,6; P < 0,05٭ |

233 ± 10; P < 0,01٭ |

249 ± 12,05; P < 0,01٭ |

|

AIF (вº) |

62 ± 0,4 |

53 ± 1,3; P < 0,01٭ |

50 ± 1,1; P > 0,05٭٭ |

48 ± 1,6; P < 0,05٭٭ |

47 ± 2; P > 0,05٭٭٭ |

|

угол Tonnis (вº) |

39 ± 2,7 |

11 ± 2,6; P < 0,001٭ |

8 ± 2,2; P > 0,05٭٭ |

8 ± 1,5; P > 0,05٭٭ |

8 ± 1,4; P > 0,05٭٭ |

|

PED (в мм) |

2,4 ± 0,9 |

11 ± 2,2; P < 0,001٭ |

13 ± 2,3; P > 0,05٭٭ |

16 ± 2; P > 0,05٭٭ |

16 ± 1,2; P < 0,05٭٭ |

Обозначения: * — относительно исходного показателя; ** — относительно показателя после снятия аппарата, *** — относительно предыдущего показателя.

снятия аппарата в восьми наблюдениях показатель AIF соответствовал норме. В дальнейшем средняя величина угла Idelberger-Frank и количество суставов с показателем AIF, соответствующим норме, существенно не менялись.

Анализ динамики угла наклона нагружаемой поверхности крыши показал, что в результате транспозиции впадины средний показатель уменьшился на 72 % и при снятии аппарата незначительно превышал верхнюю границу нормы. В 10 суставах зарегистрирована нормальная величина угла Tonnis. В течение последующего периода отмечалось его постепенное снижение, более выраженное в первые шесть месяцев. Изменение показателя было статистически недостоверным. Однако через шесть месяцев после снятия аппарата количество суставов с нормальным показателем угла наклона нагружаемой поверхности крыши увеличилось до 14. В срок три года лишь в трех суставах величина угла Тонниса на 2-3 градуса превышала верхнюю границу нормы.

Значительное увеличение среднего показателя PED (346 %) отмечено в послеоперационном периоде. При снятии аппарата в четырех суставах величина его превышала 15 мм. В течение первого года после снятия аппарата динамика указанного индекса характеризовалось постепенным его увеличением, которое составило 47 %, однако было статистически не достоверным. Через 12 месяцев в девяти суставах показатель PED превышал нижнюю границу нормы. В последующем средняя величина индекса практически не менялась.

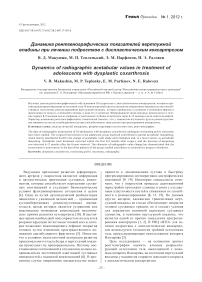

Динамика изменения формы верхне-наружного края впадины отражена на рисунке 1. Как видно на представленной диаграмме, в послеоперационном периоде число суставов с верхнелатеральной инкли-нацией уменьшилось вдвое. В течение последующих 12 месяцев наблюдалось постепенное сокращение количества суставов с патологической ориентацией крыши впадины, удельный вес которых снизился до 11,1 %. Через три года во всех наблюдениях отмечена правильная инклинация опорной поверхности крыши.

Анализ полученных данных показал, что транспозиция вертлужной впадины способствовала улучшению рентгенологических параметров, в основном характеризующих форму и ориентацию свода. Послеоперационное увеличение глубины ацетабулярной ямки было выражено в меньшей степени. Характер изменения указанных показателей в период после снятия аппарата позволяет говорить о частичном доразвитии вертлужной впадины. Более выраженное в течение первых шести месяцев улучшение рентгенологических параметров, характеризующих свод впадины, обусловлено постепенным восстановлением пассивной и активной подвижности в сочленении в указанный период. Значительное увеличение индекса глубины впадины в течение последующих шести месяцев, по-видимому, связано с осевой нагрузкой на оперированную конечность, которая разрешается этим пациентам через 6-8 месяцев после снятия аппарата.

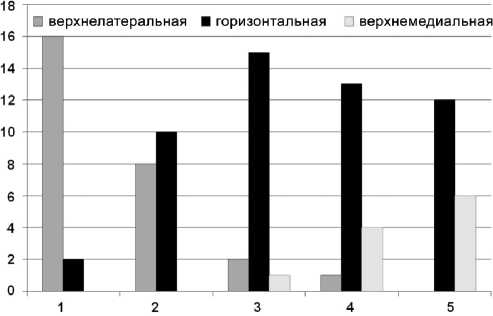

Согласно данным диаграммы (рис. 2, а), период лечения в аппарате характеризовался увеличением числа суставов с умеренным (3-5 мм) и выраженным (более 5 мм) расширением зоны субхон-

Рис. 1. Распределение суставов по характеру инклинации опорной поверхности крыши впадины у 18 пациентов в различные сроки после лечения. Обозначения: 1 — до лечения; 2 — при снятии аппарата; 3 — 6 месяцев после снятия аппарата; 4 — 12 месяцев после снятия аппарата; 5 — 36 месяцев после снятия аппарата дрального склероза, удельный вес которых при снятии аппарата был соответственно 38,9 % и 50 %. Последующий реабилитационный период сопровождался постепенным увеличением количества суставов, в которых ширина субхондрального склероза не превышала 5 мм. В срок 3 года удельный вес суставов с выраженным субхондральным склерозом сократился до 16,5 %.

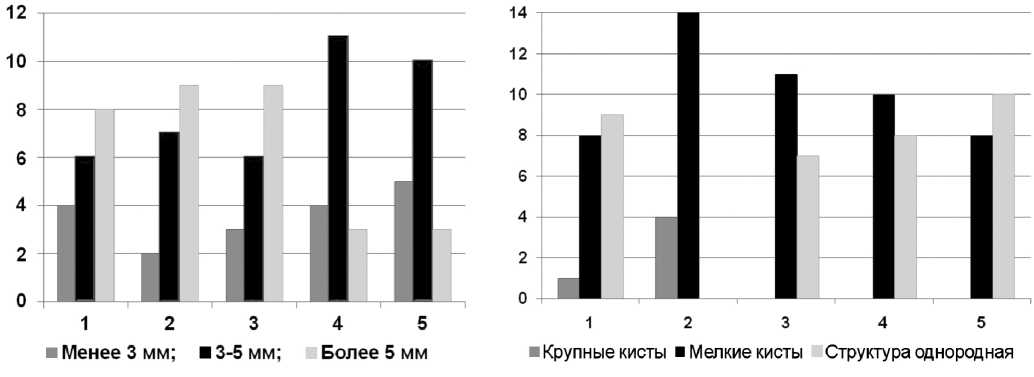

Как видно на диаграмме (рис. 2, б), до лечения у половины пациентов надвертлужная область имела однородную структур. В остальных случаях отмечались преимущественно умеренно выраженные структурные нарушения, удельный вес которых был 44 %. Послеоперационный период характеризовался увеличением числа суставов с патологической перестройкой надацетабулярной зоны в виде мелких и крупных кист, удельный вес которых составил соответственно 78 % и 22 %. При снятии аппарата не выявлено суставов с однородной структурой надвертлужной области. В течение последующего периода наблюдения отмечено постепенное уменьшение числа пациентов со структурными нарушениями исследуемой зоны. В срок 3 года удельный вес суставов с однородной структурой надвертлужной области возрос до 56 %.

Особенностью технологии, использованной при лечении пациентов анализируемой группы, была продолжительная (2,5 месяца) фиксация тазобедренного сустава и остеотомированных костных фрагментов аппаратом Илизарова, предусматривающая обязательное введение спиц в надвертлужную зону. Указанные обстоятельства являлись причиной прогрессирования дистрофических изменений в надацетабулярной области, которые, как видно на рисунке 2, отмечались во время лечения в аппарате. Данные нарушения имели обратимый характер и, согласно представленным диаграммам, постепенно регрессировали в течение первых шести месяцев после демонтажа аппарата. Согласно данным диаграмм 2 а и 2 б, в сравнении с исходным уровнем через три года после снятия аппарата число суставов с нормальной шириной зоны субхондрального склероза и однородной структурой надвертлужной зоны увеличилось, что дает основание говорить об определенном регрессе артрозных изменений.

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что в анализируемой группе пациентов реориентирующая остеотомия таза, обеспечивающая адекватное покрытие головки бедра, восстановление и стабилизацию суставных соотношений, способство- вала частичному ремоделированию вертлужной впадины, которое проявилось, в основном, в изменении формы и ориентации ее свода и, в меньшей степени, в виде ее углубления, а также обеспечила условия для замедления прогрессирования коксартроза.

а б

Рис. 2. Распределение суставов у 18 пациентов с диспластическим коксартрозом: а — по ширине зоны субхондрального склероза; б — в зависимости от структурного состояния надвертлужной области. Обозначения: 1 — до лечения; 2 — при снятии аппарата; 3 – 6 месяцев после снятия аппарата; 4 — 12 месяцев после снятия аппарата; 5 — 36 месяцев после снятия аппарата