Динамика самоидентификационных и досугово-рекреационных критериев российского среднего класса

Автор: Алексеенок А.А.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье отражена динамика самоидентификационных и досугово-рекреационных критериев российского среднего класса за 2000-2014 гг. Автор представляет модели социальной структуры общества, построенные на основе самоидентификационных критериев, анализирует динамику само-идентификационных оснований, различных способов проведения досуга у представителей среднего класса, распространенности основных типов досуга по признаку содержательной направленности.

Средний класс, социальная структура общества, стратификационные критерии

Короткий адрес: https://sciup.org/14939850

IDR: 14939850 | УДК: 316.442:316.343.623:379.8(470

Текст научной статьи Динамика самоидентификационных и досугово-рекреационных критериев российского среднего класса

В последние годы был проведен целый ряд исследований, посвященных социальной структуре современного российского общества, определению положения в ней среднего класса. В развитых западных странах массово образуются новые структурные позиции, из которых складывается новая социальная структура, в которой наиболее многочисленный средний класс выступает опорной конструкцией. Его представители служат социальной базой и главной движущей силой реформ, обеспечивают социально-экономический и технологический прогресс, способствуют воспроизводству квалифицированной рабочей силы, создают и распространяют образцы социально-экономических и социокультурных норм, осваивают и ретранслируют на остальные слои населения многие инновационные практики, являясь тем самым с точки зрения выполняемых ими функций особым социальным субъектом. Все это обусловливает актуальность исследования среднего класса, динамики основных его критериев [1].

Динамика самоидентификационных и досугово-рекреационных характеристик среднего класса будет прослежена посредством анализа результатов исследований, проведенных учеными Института социологии РАН за последние 10 лет и представленных в аналитическом докладе «Средний класс в современной России: 10 лет спустя» [2].

При самоидентификационном подходе средний класс – это совокупность людей, позиционирующих себя таковыми на основе самоощущения, сформированного субъективным набором признаков.

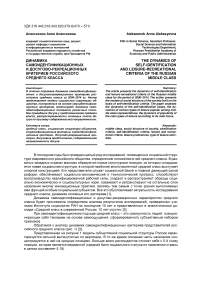

Обратимся к анализу динамики самоидентификационных критериев представителей российского среднего класса (рис. 1) [3] .

Представленная на рисунке 1 модель субъективной социальной структуры России характеризуется сильной вытянутостью по вертикали. В то же время основная часть населения концентрируется в ней на средних позициях. Больше всего респондентов относят себя к 5-й снизу позиции, которая является медианной (средний балл социального статуса по населению страны в целом составляет 5,18).

построенная на основе самооценок россиянами своего статуса в обществе, 2014 г. [4]

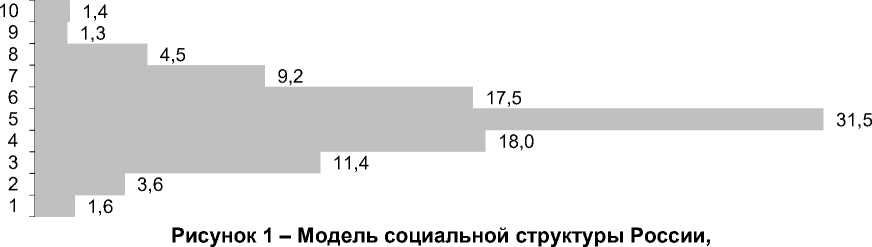

Относительно недавно, а именно в начале 2000-х гг., данная модель выглядела совершенно иначе (рис. 2). В тот период значительная часть населения считала себя социальными аутсайдерами и определяла свое положение на нижних «ступенях социальной лестницы». Большинство населения позиционировали себя на третьей снизу позиции, в то время как к позициям от 6-й и выше отнесли себя лишь незначительное количество всех россиян [5].

Рисунок 2 – Модель социальной структуры России, построенная на основе самооценок россиянами своего статуса в обществе, 2000 г.

Как видно из сравнительного анализа данных, представленных на рисунках, в самосознании россиян за 2000–2014 гг. произошли кардинальные изменения. Они совершенно по-другому взглянули на свое положение в социальной структуре общества. Так, подавляющее большинство населения перестало относить себя к социальным аутсайдерам, а начало соотносить себя с нижним средним классом.

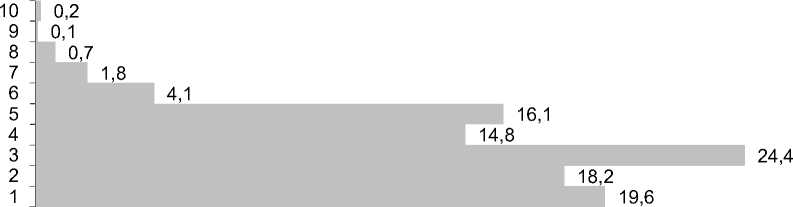

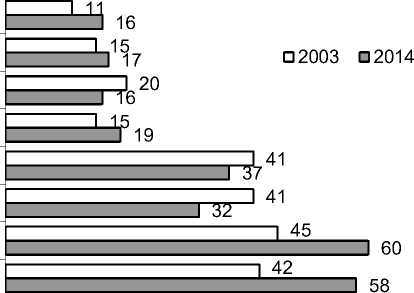

Обратимся к анализу роли критериев, на которых основаны оценки россиянами своего социального статуса. Многие считают, что при определении своего статуса в обществе они руководствуются прежде всего уровнем материального благосостояния (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика роли критериев, которыми руководствуются россияне, оценивая свой социальный статус, 2003–2014 гг., % (допускалось до трех ответов)

Как показано на рисунке 3, материальный критерий особенно значим при определении социального статуса для тех россиян, кто позиционирует себя на четырех нижних «ступенях социальной лестницы». Более 70 % представителей данной группы назвали этот критерий главным фактором, определяющим самоощущение их социального статуса, в то время как среди позиционирующих себя на «ступенях» от 6-й и выше соответствующий показатель составил менее 60 %. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что материальное положение – не единственный критерий, которым руководствуется население. Значительное влияние на самопозиционирование социального статуса оказывает также критерий «образ жизни». Более того, для наиболее благополучных россиян, т. е. тех, кто позиционирует себя на 6-й «ступени социальной лестницы», значимость данного критерия оказывается такой же (59 %), как и критерия материального благосостояния, а для позиционирующих себя на 7-й и выше «ступенях» – даже чуть большей, чем материального благосостояния (60 % против 58 %) [6].

Естественно, что при такой роли уровня благосостояния рост доходов, который характеризовал в 2000-х гг. все слои населения, хотя и в разной мере, привел к резкому улучшению самооценок россиянами своего места в обществе. Во всяком случае сегодня довольны своим социальным статусом (оценивают ситуацию с ним как хорошую) 33 % всех россиян, а однозначно недовольны им лишь 6 % (остальные оценивают ситуацию с ним как удовлетворительную). В 2003 г. соответствующие показатели составляли 18, 15 и 67 %. При этом однозначно довольны своим статусом в настоящее время, как правило, те, кто ставит себя на 7-ю и выше «ступени» на «лестнице социальных статусов», – почти две трети оценивают его как хороший. Среди тех, кто ставит себя на 6-ю «ступень», доля удовлетворенных своим статусом чуть более половины. Что же касается поставивших себя на 5-ю «ступень», то среди них две трети оценивают свой статус уже лишь как удовлетворительный, что подтверждает правильность нашей интерпретации этой позиции как «ниже средней».

В последнее десятилетие наиболее резкий рост значимости заметен именно в отношении такого критерия самооценки россиянами своего статуса, как «образ жизни» (с 48 % в 2003 г. до 57 % в 2014 г.). Фактически представители менее благополучных слоев населения следуют логике «мы ставим себя в статусной иерархии так низко, т. к. у нас нет денег», а представители благополучных слоев населения как бы говорят «мы ставим себя так высоко, т. к. можем себе позволить вести определенный образ жизни», и, учитывая рост благосостояния населения, доля тех, кто руководствуется этой логикой, достаточно быстро растет. Такая роль образа жизни в определении самоощущения россиянами собственного статуса имеет ряд важных следствий. В частности, она означает, что в ближайшее время демонстративное потребление, свидетельствующее о возможности поддерживать определенный образ жизни, будет только нарастать, и экономить на нем россияне не будут.

Необходимо особо отметить, что значимые для самоопределения своего статуса критерии благосостояния, такие как материальная обеспеченность, образ жизни, за последнее десятилетие начали играть для представителей верхних статусных позиций (7-й и выше) более важную роль. В то же время ключевые для западных обществ стратификационные факторы, такие как уровень образования, квалификационные навыки, престиж профессии, постепенно утрачивают свои позиции (рис. 4).

Своими связями и знакомствами

Уровнем квалификации (в % от работающих)

Престижностью профессии (в % от работающих)

Должностью на работе (в % от работающих)

Уровнем образования

Уважением окружающих

Образом жизни

Уровнем материальной обеспеченности

Рисунок 4 – Динамика роли критериев, которыми руководствовались при оценке своего места в обществе россияне, поставившие себя на 4 верхние «ступени социальной лестницы» в 2003–2014 гг., % (допускалось до трех ответов)

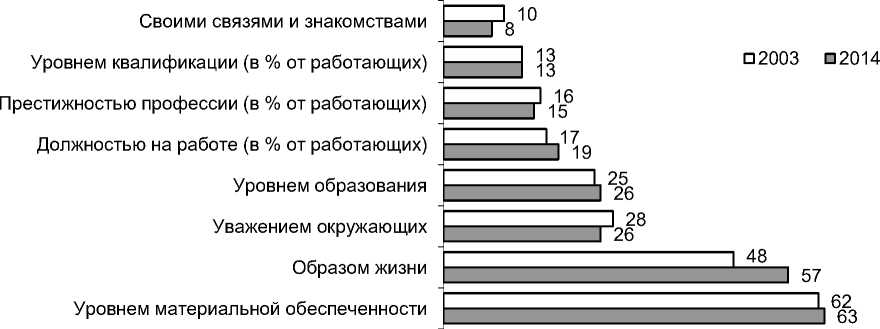

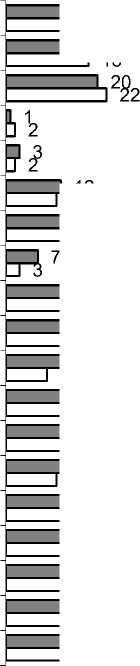

Если изучить данные, характеризующие динамику распространенности различных типов досуга в последнее десятилетие, то обращает на себя внимание общая как для среднего класса, так и для остальных россиян тенденция увеличения доли простого досуга в ущерб распространенности досуга активного типа. Причем у представителей среднего класса эта тенденция хотя и выражена в абсолютных показателях несколько меньше (увеличение на 5 % при росте у остальных на

7 %), но в относительном выражении она заметно сильнее (увеличение с 2 до 7 % – в 3,5 раза), чем у остальных (с 9 до 16 % – в 1,8 раза) (рис. 4). И хотя на сегодняшний день общая картина распределения типов досуга остается для среднего класса вполне комплементарной, выгодно отличая его от остального населения, тем не менее тот факт, что его меньшинство, практикующее простой, «растительный» досуг достаточно медленно, но растет, представляется очень тревожным знаком, особенно если вспомнить, что досуг среднего класса теряет сегодня на таких важных направлениях активности, как дополнительное образование, чтение и т. п. (рис. 5).

Увлекаются компьютером, Интернетом

Посещают спортклубы, секции, тренировки

Посещают кафе, бары, рестораны

Посещают политические организации, собрания

Занимаются в кружках, клубах

Посещают церковь, религиозные собрания

Посещают театры, концерты, кино

Участвуют в работе общественных организаций

Посещают музеи, выставки, вернисажи

Имеют хобби и занимаются им дома

Посещают дискотеки, ночные клубы

Просто отдыхают, расслабляются

Проводят время на природе, гуляют

Получают дополнительное образование

Занимаются домашним хозяйством, детьми

Встречаются и общаются с друзьями

Смотрят телевизор, видео, слушают музыку

Читают газеты, журналы

Читают художественную литературу *

] 1518

] 38

] 24

24 38

р 1112

] 1216

zu 1621

9 14

I 11^ 22

□ 2003

□2014

=1 44 50

I 39 46

=1 66

] 55

— =1 70

□ 56

] 41

~ =1 82

Рисунок 5 – Динамика различных способов проведения досуга у представителей среднего класса, 2003–2014 гг., %

Досуговая типологизация в рамках отдельных подгрупп среднего класса свидетельствует, что досуговые практики действительно являются ярким и наглядным показателем отличий в образе жизни различных социальных групп. В этом плане особенно важно, что ядро среднего класса является группой с самой большой долей лиц, практикующих активные типы досуга (63 %). На периферии ядра среднего класса их доля уже ощутимо ниже и составляет 48 %, в потенциальном среднем классе их 30 %, а среди остального населения лишь 20 % характеризуются активным типом досуга.

Представители российского среднего класса, несмотря на имеющийся дефицит свободного времени, чаще представителей других социальных слоев населения удовлетворены своим досугом. Необходимо особо подчеркнуть, что уровень удовлетворенности досуговыми возможностями среднего класса за последнее десятилетие стабильно увеличивается. Данное обстоятельство в первую очередь объясняется достаточно высокими качественными показателями досуга среднего класса. На фоне остальных россиян досуг среднего класса более насыщен и гармоничен, направлен на культурное, интеллектуальное и физическое саморазвитие и общение (рис. 6). По данным 2014 г., большинство представителей среднего класса (56 %) практикуют активный тип досуга, направленный на развитие человека в самых разных сферах (среди представителей остальных слоев населения таковых насчитывается лишь 23 %).

Наиболее богатым досуг среднего класса выглядит и с точки зрения его видовой насыщенности и разнообразия – 41 % его представителей практикуют шесть видов досуга и более. Ядро среднего класса фокусирует в себе все эти отличия. Его представители чаще других групп реализуют активный, высоконасыщенный тип досуга с акцентом на культуру и саморазвитие.

Средний класс

Остальные россияне

2 12 23 KA 13 ул ............. 41 .................. 7 z

7 zz 9 ZZ 28 't/у 15 V/\ 111111111ПТП 37 III III 11 III 11II" 43

9 ZZ 22 ------ 1 38 v. 7 У ....... 19 ТПТТП 43

16=1 19 ----1 42 FA 9 22Ш 11 ПП3]

|

□ Простой |

□ Традиционный - домашний |

|

□ Традиционный - общение |

иАктивный - развлечения |

|

□ Активный - развитие |

□Активный - участие |

Рисунок 6 – Динамика распространенности основных типов досуга по признаку его содержательной направленности в различных группах населения, 2003–2014 гг., %

Определяя свой статус в обществе, россияне вообще и представители среднего класса в частности ориентируются прежде всего на свое материальное положение. Именно поэтому, хотя российское общество было и остается обществом смещенных вниз статусных позиций, с годами, по мере роста уровня благосостояния населения, самоощущение россиянами своего статуса в обществе постепенно улучшается.

Ссылки и примечания:

-

1. Мареева С.В. Средний класс в современном российском обществе: специфика становления : автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2009.

-

2. Средний класс в современной России: 10 лет спустя : аналит. докл. / науч. ред. Н.Н. Никс. М., 2014. 222 с.

-

3. Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой.

-

4. Модель строилась следующим образом: по оси ординат (поскольку статусные позиции вертикально ориентированы) откладывались процентные значения числа выбравших соответствующий балл, а затем, для придания фигуре симметрии, они зеркально откладывались в область отрицательных значений. Для сохранения пропорций модель после этого была «ужата» по оси абсцисс вдвое.

-

5. Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований.

-

6. Тихонова Н.Е. Особенности статусной идентичности и потребление среднего класса // Социологические исследования. 2015. № 1 (369). С. 44–54.

М., 2016. 368 с.

Список литературы Динамика самоидентификационных и досугово-рекреационных критериев российского среднего класса

- Мареева С.В. Средний класс в современном российском обществе: специфика становления: автореф. дис.. канд. социол. наук. М., 2009.

- Средний класс в современной России: 10 лет спустя: аналит. докл./науч. ред. Н.Н. Никс. М., 2014. 222 с.

- Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований/под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М., 2016. 368 с.

- Модель строилась следующим образом: по оси ординат (поскольку статусные позиции вертикально ориентированы) откладывались процентные значения числа выбравших соответствующий балл, а затем, для придания фигуре симметрии, они зеркально откладывались в область отрицательных значений. Для сохранения пропорций модель после этого была «ужата» по оси абсцисс вдвое.

- Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований.

- Тихонова Н.Е. Особенности статусной идентичности и потребление среднего класса//Социологические исследования. 2015. № 1 (369). С. 44-54.