Динамика смертности населения России в контексте концепции эпидемиологического перехода

Автор: Короленко Александра Владимировна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 4 (40), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье кратко представлен современный взгляд на концепцию эпидемиологического перехода, отражены особенности его протекания в России: запаздывание основных этапов по сравнению с развитыми государствами мира и Европы, реализация перехода по ускоренной модели, наслоение нерешённых задач предшествующих этапов друг на друга. Авторами рассмотрена полувековая динамика показателей смертности населения России в сравнении со среднемировыми показателями и показателями ряда развитых государств, демонстрирующая ее отставание, несмотря на общий положительный тренд; подтверждено сохранение высокого уровня смертности российского населения в трудоспособном возрасте; произведён расчёт демографических и социально-экономических потерь от преждевременной смертности граждан данной категории. Установлено, что наибольший демографический и социально-экономической ущерб как в стране, так и в регионе наносит смертность от внешних причин: в России она составляет 35% всех потерь ПГПЖ и 2,45% общего объёма ВРП, в Вологодской области - 27% всех потерь ПГПЖ и 2,7% общего объёма ВРП. Самые высокие демографические потери от внешних причин смерти наблюдаются в наиболее молодых группах трудоспособного возраста (15-24 лет) - более 70% общих потерь ПГПЖ в России, 35-40% - в Вологодской области. Кроме того, на примере Вологодской области авторами выявлены значительные гендерные различия в размерах потерь ПГПЖ и ВРП: среди мужчин от всех причин смерти они выше в 3 раза, чем среди женщин, от внешних причин смерти - в 4 раза. В ходе исследования обнаружена существенная региональная дифференциация по различным показателям смертности внутри страны. Сформулирован ряд предложений по снижению смертности, в частности от внешних причин среди трудоспособного населения.

Эпидемиологический переход, смертность населения, показатели смертности населения, динамика смертности в мире, России и других странах, потери от преждевременнойсмертности, регионы России, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147109754

IDR: 147109754 | УДК: 314.48:314.174 | DOI: 10.15838/esc/2015.4.40.14

Текст научной статьи Динамика смертности населения России в контексте концепции эпидемиологического перехода

Смертность населения представляет собой результат взаимодействия структурных, медицинских (биологических) и поведенческих факторов. К числу первых относится демографическая, и в первую очередь возрастная, структура населения. Чем больше в населении территории доля пожилых, тем выше и смертность для данной совокупности. Человек, обладая биосоциальной сущностью, имеет заданные анатомо-физиологические свойства, определяющие его развитие и функционирование. Смерть является естественным завершением жизни любого живого организма, наступающей при естественном изнашивании органов и систем. Роль экзо- и эндогенных факторов смертности раскрыта А. Омраном в предложенной им в 1971 г. концепции эпидемиологического перехода [9, c. 57-91], который представляет собой исторически обусловленную смену одного типа патологии, определяющей характер заболеваемости и смертности населения, другим её типом, одной структуры болезней и причин смерти – другой. В современной версии теории учёные выделяют 4 этапа эпидемиологического перехода, соответственно роли причин экзогенной и эндогенной природы: период эпидемий и голода, период снижающейся пандемии инфекционных заболеваний, период дегенеративных и профессиональных заболеваний, период отложенных дегенеративных заболеваний [12, c. 5].

На первом этапе (период эпидемий и голода) смертность регулировалась главным образом экобиологическими факторами: уровнем неблагоприятных условий в окружающей среде, степенью устойчивости организма, распространённостью тех или иных возбудителей инфекционных заболеваний, а продолжительность жизни населения была минимальной (20–25 лет). Эта стадия в развитых странах мира продлилась вплоть до середины XVIII века. Второй этап начался в конце XVIII века, он характеризовался ростом продолжительности жизни и сокращением смертности от распространённых инфекционных заболеваний. Ведущей детерминантой происходивших в данный период изменений стала трансформация социальной структуры общества: переход от аграрной к индустриальной модели экономического строя, формирование среднего класса, снижение доли бедных и нищих граждан и, как следствие, улучшение уровня жизни населения. Начало третьего этапа пришлось на 30-е гг. XX века и было связано с серьёзными успехами в медицине: открытием и массовым использованием антибиотиков и сульфаниламидов, благодаря которым удалось взять под контроль такие заболевания, как туберкулёз и пневмонию. Это привело к изменению и самой структуры смертности (на первое место вышли сердечно-сосудистые заболевания и новообразования), и её возрастной составляющей – сокращению смертности молодого населения и концентрации в старших возрастах, в результате чего ожидаемая продолжительность жизни выросла до 60 лет [12, c. 8]. Таким образом, ключевую роль здесь сыграла медицинская детерминанта (развитие системы здравоохранения) при одновременном улучшении социально-экономических условий жизни.

В 60–70-е гг. XX века человечество столкнулось с новой проблемой – приходом на смену экзогенным причинам заболеваемости и смертности так называемых ква-зиэндогенных причин: онкологических, эндокринных, психических заболеваний, болезней пищеварительной и дыхательной систем и т.д., обусловленных издержками научно-технического прогресса, процессами урбанизации и индустриализации. Именно в этот период в работах зарубежных гигиенистов появился термин «болезни цивилизации», которые рассматривались как плата за прогресс экономики, промышленную революцию и вызванные ими загрязнение окружающей среды, рост стрессовых нагрузок в результате быстрых изменений в образе жизни и характере трудовой деятельности значительных масс населения [1]. В настоящее время развитые государства находятся на четвёртой стадии эпидемиологического перехода (период отсроченных дегенеративных заболеваний), который характеризуется первостепенностью и социальных, и медицинских детерминант в формировании структуры смертности и заболеваемости.

Эпидемиологический переход в России начался позднее, чем в большинстве западных стран, поскольку испытал сильное тормозящее действие многих исторических потрясений, натолкнулся на социокультурную неподготовленность части населения к необходимым переменам [3, c. 258]. Ко второму этапу страна перешла лишь в конце XIX – начале XX в. и завершила его в 1950-е гг. Наиболее успешный и длительный период снижения смертности в российской истории пришёлся на «хрущёвскую оттепель», когда страна быстрыми темпами прошла начальные периоды третьего этапа и к 1965 г. продолжительность жизни населения приблизилась к 70 годам

[12, c. 11]. Со второй половины 1960-х гг. в России наблюдается рост смертности от отравлений и травм, болезней системы кровообращения. Однако в силу специфики системы российского здравоохранения, основная деятельность которого была направлена на борьбу с инфекционными заболеваниями и детской смертностью, проблему высокой смертности населения от поведенчески обусловленных причин (например, алкоголизма) не удалось решить. И лишь в конце 1980-х гг., благодаря проведённой антиалкогольной кампании (1985–1986 гг.), смертность населения, в частности от внешних причин, сократилась, а продолжительность жизни достигла уровня середины 60-х гг. Но положительный эффект проведённых мероприятий продержался недолго, и уже с конца 1987 г. наблюдается рост производства и душевого потребления алкоголя и, как следствие, увеличение уровня смертности населения. После 1991 г. страна вошла в «чёрную демографическую полосу», характеризовавшуюся стремительной убылью населения из-за катастрофического роста смертности и снижения рождаемости, а также сокращением продолжительности жизни, так и не совершив переход к последней стадии.

То есть развитие эпидемиологического перехода в России имеет следующие отличительные черты: запаздывание основных этапов по сравнению с развитыми государствами мира и Европы, реализация перехода по ускоренной модели, наслоение нерешённых задач предшествующих этапов друг на друга.

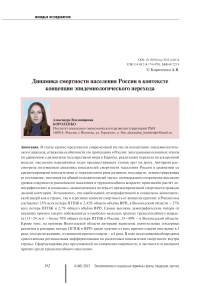

Остановимся подробнее на показателях смертности населения. На протяжении последних 50 лет общий коэффициент смертности (ОКС) на территории России испытывал значительные колебания, максимальный пик смертности был отмечен в 2003 г. По-

Рисунок 1. Динамика общего коэффициента смертности в мире, странах ЕС и России в 1960–2013 гг. (промилле, умерших на 1 тыс. чел. населения)

—Д— Россия —□—Европейский союз —0—Мир

Источники: The World Bank. World DataBank [Electronic resource]. – Available at: views/variableSelection/; Population Reference Bureau. Data-Finder [Electronic resource]. – Available at: степенное снижение её уровня наблюдалось начиная с 2004 г. Так, с 2004 по 2013 г. ОКС сократился на 21%. Однако, несмотря на позитивные тенденции в динамике данного показателя, в Российской Федерации значение общего коэффициента смертности стабильно выше, чем в странах Евросоюза [19] (рис. 1). По последним данным Центрального разведывательного управления США на 2014 г. [18] Россия занимает 10-е место из 225 возможных в рейтинге стран мира по уровню смертности населения (13,8‰), соседствуя с такими африканскими государствами, как Сомали и Свазиленд.

По данным ВОЗ на 2012 г., стандартизованные коэффициенты смертности населения от основных классов причин смерти в Российской Федерации значительно превышают аналогичные показа- тели ведущих развитых стран мира. Так, уровень смертности от инфекционных болезней в нашей стране выше в 3–5 раз, от неинфекционных (хронических) заболеваний – в 2–3 раза, от травм – в 4–6 раз (табл. 1).

В структуре смертности населения России ведущее место занимают болезни системы кровообращения (53,5%). На втором месте – новообразования (15,6%), на третьем – внешние причины (9,9%; см. табл. 2). Среди внешних причин смерти на первом месте располагаются транспортные несчастные случаи, на втором – самоубийства, на третьем – случайные отравления и убийства (табл. 2) . Число умерших от этих причин составляет более 50% общего количества умерших от всех внешних причин [11, c. 10].

Таблица 1. Стандартизованные по возрасту коэффициенты смертности по причинам смерти в ведущих развитых странах мира, 2012 год

|

Страна |

Стандартизованные коэффициенты смертности, случаев на 100 тыс. чел. населения |

|||

|

Все причины |

Инфекционные заболевания |

Неинфекционные заболевания |

Травмы |

|

|

Мир |

790 |

178 |

539 |

73 |

|

США |

488 |

31 |

413 |

44 |

|

Дания |

458 |

29 |

406 |

23 |

|

Германия |

410 |

22 |

365 |

23 |

|

Англия |

409 |

29 |

359 |

21 |

|

Норвегия |

387 |

25 |

336 |

26 |

|

Швеция |

379 |

19 |

333 |

26 |

|

Канада |

372 |

23 |

318 |

31 |

|

Франция |

369 |

21 |

313 |

35 |

|

Италия |

339 |

15 |

304 |

20 |

|

Япония |

319 |

34 |

244 |

40 |

|

Россия |

967 |

74 |

790 |

103 |

Источник: World Health Statistic 2014. World Health Organization, 2014. – Pp. 72-87.

Таблица 2. Структура смертности населения от основных классов причин смерти в России (умерших на 100 тыс. чел. населения)

|

Основные классы причин смерти |

1990 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2013 к …, % |

||

|

1990 |

2000 |

2012 |

||||||||

|

Умерших от всех причин |

1119,1 |

1529,0 |

1609,9 |

1419,2 |

1347,0 |

1331,2 |

1304,3 |

116,5 |

85,3 |

98,0 |

|

Болезни системы кровообращения |

618,7 |

846,1 |

908,0 |

805,9 |

753,0 |

737,1 |

698,1 |

112,8 |

82,5 |

94,7 |

|

Новообразования |

194,4 |

204,7 |

201,2 |

205,1 |

204,6 |

203,1 |

203,3 |

104,6 |

99,3 |

100,1 |

|

Внешние причины, |

134,0 |

219,0 |

220,7 |

151,7 |

139,4 |

135,3 |

129,2 |

96,4 |

59,0 |

95,5 |

|

среди них: |

||||||||||

|

- транспортные несчастные |

29,2 |

27,2 |

28,1 |

20,0 |

20,7 |

21,1 |

20,3 |

69,5 |

74,6 |

96,2 |

|

случаи |

||||||||||

|

- самоубийства |

26,5 |

39,1 |

32,2 |

23,4 |

21,8 |

20,8 |

20,1 |

75,8 |

51,4 |

96,6 |

|

- случайные отравления |

10,9 |

25,6 |

28,6 |

13,4 |

11,4 |

10,6 |

10,1 |

92,7 |

39,5 |

95,3 |

|

алкоголем |

||||||||||

|

- убийства |

14,3 |

28,2 |

24,9 |

13,3 |

11,7 |

10,8 |

10,1 |

70,6 |

35,8 |

93,5 |

|

Болезни органов пищеварения |

28,7 |

44,4 |

65,5 |

64,4 |

62,2 |

62,1 |

61,6 |

214,6 |

138,7 |

99,2 |

|

Болезни органов дыхания |

59,4 |

70,2 |

66,2 |

52,3 |

51,9 |

51,6 |

51,6 |

86,9 |

73,5 |

100,0 |

* Ранжировано по уровню смертности от различных причин в Российской Федерации в 2013 г.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Одной из характерных особенностей российской модели смертности является крайне высокий уровень смертности трудоспособного населения, особенно мужчин, по сравнению с аналогичными показателями развитых стран: в России в 2012 г. уровень смертности мужчин трудоспособного возраста был в 4 раза выше, чем в отмеченных странах, и в 2 раза – чем общемировой (табл. 3). Показатель смертности женщин в нашей стране несколько ниже мирового, но превышает средний по экономически развитым странам.

Таблица 3. Динамика смертности трудоспособного населения (15–60 лет) в ведущих развитых странах мира в 1960–2012 гг. (умерших на 100 тыс. чел. трудоспособного населения)

|

Регион |

1960 г. |

1970 г. |

1980 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2012 г. |

2012 к …, % |

|||||||||

|

1990 г. |

2000 г. |

|||||||||||||||

|

Муж. |

Жен. |

Муж. |

Жен. |

Муж. |

Жен. |

Муж. |

Жен. |

Муж. |

Жен. |

Муж. |

Жен. |

Муж. |

Жен. |

Муж. |

Жен. |

|

|

Мир |

383 |

298 |

283 |

225 |

254 |

184 |

232 |

161 |

220 |

152 |

194 |

138 |

83,6 |

85,7 |

88,2 |

90,8 |

|

США |

233 |

131 |

237 |

128 |

195 |

103 |

172 |

91 |

144 |

83 |

130 |

77 |

75,6 |

84,6 |

90,3 |

92,8 |

|

Англия |

186 |

109 |

180 |

107 |

162 |

97 |

129 |

78 |

108 |

68 |

90 |

56 |

69,8 |

71,8 |

83,3 |

82,4 |

|

Швеция |

141 |

95 |

140 |

84 |

142 |

76 |

114 |

66 |

87 |

56 |

68 |

44 |

59,6 |

66,7 |

78,2 |

78,6 |

|

Канада |

193 |

110 |

187 |

103 |

164 |

86 |

127 |

70 |

101 |

61 |

68 |

52 |

53,5 |

74,3 |

67,3 |

85,2 |

|

Дания |

151 |

106 |

159 |

104 |

167 |

106 |

155 |

101 |

126 |

79 |

102 |

61 |

65,8 |

60,4 |

81,0 |

77,2 |

|

Норвегия |

142 |

82 |

158 |

76 |

146 |

67 |

132 |

68 |

107 |

61 |

73 |

44 |

55,3 |

64,7 |

68,2 |

72,1 |

|

Франция |

217 |

115 |

204 |

101 |

196 |

85 |

168 |

69 |

138 |

61 |

109 |

52 |

64,9 |

75,4 |

79,0 |

85,2 |

|

Италия |

189 |

109 |

176 |

95 |

165 |

77 |

131 |

61 |

101 |

51 |

70 |

39 |

53,4 |

63,9 |

69,3 |

76,5 |

|

Германия |

Н/д |

Н/д |

Н/д |

Н/д |

Н/д |

Н/д |

158 |

77 |

124 |

63 |

94 |

50 |

59,5 |

64,9 |

75,8 |

79,4 |

|

Япония |

217 |

149 |

173 |

104 |

130 |

69 |

109 |

53 |

98 |

48 |

82 |

43 |

75,2 |

81,1 |

83,7 |

89,6 |

|

Россия |

277 |

127 |

313 |

123 |

362 |

135 |

316 |

116 |

443 |

159 |

339 |

127 |

107,3 |

109,5 |

76,5 |

79,9 |

Источник: The World Bank. World Development Indicators [Electronic resource]. – Available at: views/variableSelection/

Превышение уровня преждевременной смертности мужчин над уровнем смертности женщин – тенденция, наблюдаемая во многих, в том числе развитых, странах мира, однако в России этот показатель достиг беспрецедентно высокого, угрожающего национальной безопасности государства значения. Так, по последним данным Всемирного банка на 2013 г., вероятность дожития до 65-летнего возраста в нашей стране среди мужчин на 30% ниже, чем среди женщин (49% против 79%), тогда как в странах Евросоюза и в мире этот разрыв существенно ниже – 8% [20].

Высокий уровень смертности трудоспособного населения является следствием и отражением комплекса социальных проблем, остро стоящих перед Россией на современном этапе развития. В их число входят низкий уровень жизни населения, алкоголизм, несоответствующие утверждённым нормативам условия труда и высокий производственный травматизм

[16, c. 56]. Кроме того, сверхсмертность граждан трудоспособного возраста несёт в себе прямую и серьёзную экономическую угрозу, так как наряду с недостаточным инновационно-технологическим развитием страны приводит к снижению производительности труда [8].

Интегральной характеристикой демографических потерь от преждевременной смертности населения служит показатель Всемирной организации здравоохранения PYLL (Potential Years of Life Lost), или «потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ), который описывает масштаб преждевременной смертности и рассчитывается как сумма произведений числа умерших в каждой возрастной группе на количество лет, недожитых ими до возраста ожидаемой продолжительности жизни:

ПГПЖ = 2Di х ai, где D – число умерших в i-й возрастной группе, ai – число недожитых лет, ai = T – xi , где T – верхний предельный возраст, до которого рассчитывается недожитие (т.е. возраст, ранее достижения которого все смерти считаются преждевременными), xi – середина i-го возрастного интервала [8].

Для оценки потерь от смертности трудоспособного населения нами в качестве верхнего предельного возраста бралось рекомендованное ВОЗ значение – 65 лет, а расчёт ПГПЖ производился в рамках соответствующих пятилетних половозрастных групп, начиная с 15 лет. Для выражения ущерба в экономических единицах каждый потерянный год жизни умножался на среднедушевой ВРП изучаемого года, т.е. осуществлялась оценка стоимости потерянных лет потенциальной жизни от преждевременной смертности трудоспособного населения:

nt = ПГПЖt x Ct , где Пt – стоимость ПГПЖ в результате смертности в году t, ПГПЖt – число человеко-лет, недожитых вследствие преждевременной смертности населения в году t, Ct – стоимость одного года статистической жизни в году t [8].

Наиболее полный и глубокий анализ демографического и социально-экономического ущерба от разных классов причин смерти позволяет сделать региональная статистика, поскольку она содержит всю необходимую информацию о смертности населения в гендерном разрезе и в разрезе пятилетних возрастных групп. В этой связи оценка ущерба вследствие смертности трудоспособного населения осуществлялась нами на примере Вологодской области в сравнении с общестрановыми результатами.

Произведённые расчёты показали, что наибольший вклад в демографические потери населения страны и региона вносят внешние причины смертности (табл. 4) , которые составляют 35 и 27% всей суммы ПГПЖ соответственно. Значительную часть потерь составляют болезни системы кровообращения – 25% в России и 18% в Вологодской области. Наибольший размер упущенной социально-экономической выгоды страны и региона выявлен для смертности от внешних причин – 2,45 и 2,7% общего объёма ВРП соответственно.

Таблица 4. Демографический и социально-экономический ущерб от основных классов причин смерти трудоспособного населения России и Вологодской области в 2013 году

|

Классы причин смерти |

ПГПЖ, человеко-лет |

ПГПЖ в % от общих потерь |

Упущенная выгода в производстве ВРП, млн. руб.* |

Ущерб в % от ВРП** |

||||

|

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

|

|

Все причины смерти |

10 003 450 |

122 157 |

100 |

100 |

3 765 128,5 |

34 878,6 |

6,97 |

10,22 |

|

Внешние причины |

3 511 963 |

32 471 |

35,1 |

26,6 |

1 321 843,2 |

9 271,2 |

2,45 |

2,72 |

|

Болезни системы кровообращения |

2 464 329 |

22 452 |

24,6 |

18,4 |

927 531,5 |

6 410,6 |

1,72 |

1,88 |

|

Новообразования |

1 186 930 |

10 908 |

11,9 |

8,9 |

446 740,3 |

3 114,5 |

0,83 |

0,91 |

|

Заболевания пищеварительной системы |

802 195 |

12 204 |

8,0 |

10,0 |

301 932,6 |

3 484,5 |

0,56 |

1,02 |

|

Инфекционные и паразитарные болезни |

668 001 |

2 068 |

6,7 |

1,7 |

251 424,2 |

590,5 |

0,47 |

0,17 |

|

Заболевания органов дыхания |

454 377 |

3 970 |

4,5 |

3,2 |

171 019,8 |

1 133,5 |

0,32 |

0,33 |

* ВРП на душу населения.

** ВРП в основных ценах.

При рассмотрении демографического и социально-экономического ущерба вследствие смертности трудоспособного населения от разных классов причин смерти, обращают на себя внимание существенные гендерные различия в его величине. Так, среди мужчин общие потери ПГПЖ и ВРП от всех причин смерти выше, чем среди женщин, в 3 раза, от внешних причин смерти – в 4 раза, причём среди них наибольший урон наносят самоубийства и транспортные несчастные случаи (табл. 5) .

Самые высокие потери ПГПЖ от внешних причин смерти наблюдаются в наиболее молодых возрастных группах (в рамках трудоспособного возраста) – 15–19 и 20–24 лет, на каждую из которых приходится: в России более 70% общих потерь ПГПЖ, в Вологодской области – 35–40% соответственно (табл. 6). В старших возрастных группах максимальный ущерб наносит смертность от болезней системы кровообращения: так, в целом по стране ПГПЖ от данного класса причин смерти в возрасте 50–54 лет достигает 38% всех потерь, в возрасте 55–59 лет – 43%. В Вологодской области эти потери составляют 31 и 41% соответственно.

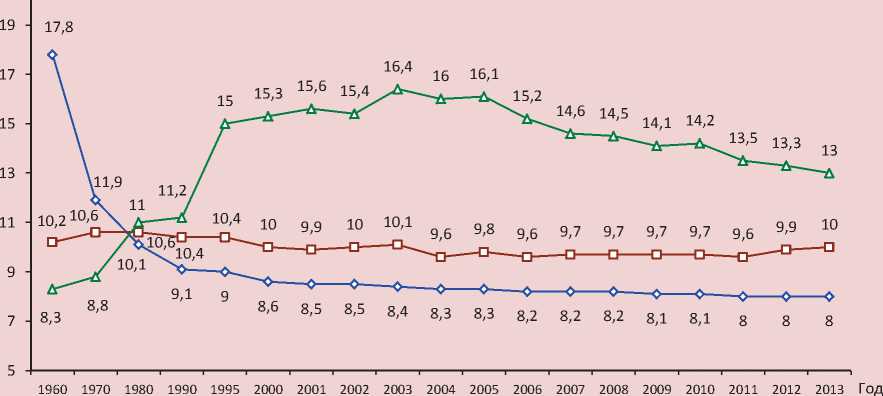

Для оценки общей картины смертности населения немаловажен и такой индикатор, как младенческая смертность. Говоря о динамике данного показателя в России, стоит отметить, что за период с 1960 по 2013 г. он снизился в 4 раза (рис. 2) . На протяжении всего рассматриваемого периода превышение уровня младенческой смертности в нашей стране по сравнению с государствами Евросоюза сократилось с 3-х до 2-х раз. Но при более детальном рассмотрении наблюдаемые успехи кажутся не такими значительными. Так, в 2012 г. уровень младенческой смертности вырос на 18% по сравнению с показателем 2011 г. Такой

Таблица 5. Потери ПГПЖ и ВРП среди мужчин и женщин трудоспособного возраста Вологодской области в 2013 году

|

Классы причин смерти |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

ПГПЖ (человеко-лет) |

Ущерб (млн. руб.)* |

Ущерб в % от ВРП** |

ПГПЖ (человеко-лет) |

Ущерб (млн. руб.)* |

Ущерб в % от ВРП** |

|

|

Все причины смерти |

93 503 |

26 697,2 |

7,82 |

28 654 |

8 181,4 |

2,40 |

|

Внешние причины, в том числе: |

26 395 |

7 536,4 |

2,21 |

6 076 |

1 734,8 |

0,51 |

|

- транспортные несчастные случаи |

3 634 |

1 037,6 |

0,30 |

1 061 |

302,9 |

0,09 |

|

- самоубийства |

4 166 |

1 189,5 |

0,35 |

1 122 |

320,3 |

0,09 |

|

- случайные отравления алкоголем |

2 457 |

701,5 |

0,21 |

571 |

163,0 |

0,05 |

|

- убийства |

1 727 |

493,1 |

0,14 |

449 |

128,2 |

0,04 |

|

Болезни системы кровообращения |

17 302 |

4 940,1 |

1,45 |

5 150 |

1 470,4 |

0,43 |

|

Заболевания пищеварительной системы |

7 062 |

2 016,4 |

0,59 |

3 679 |

1 050,4 |

0,31 |

|

Новообразования |

5 805 |

1 657,5 |

0,49 |

5 103 |

1 457,0 |

0,43 |

|

Заболевания органов дыхания |

3 206 |

915,4 |

0,27 |

764 |

218,1 |

0,06 |

|

Инфекционные и паразитарные болезни |

1 663 |

474,8 |

0,14 |

405 |

115,6 |

0,03 |

|

* ВРП на душу населения. ** ВРП в основных ценах. |

||||||

Таблица 6. ПГПЖ от основных классов причин смерти в различных возрастных группах трудоспособного населения России и Вологодской области в 2013 году (лет)

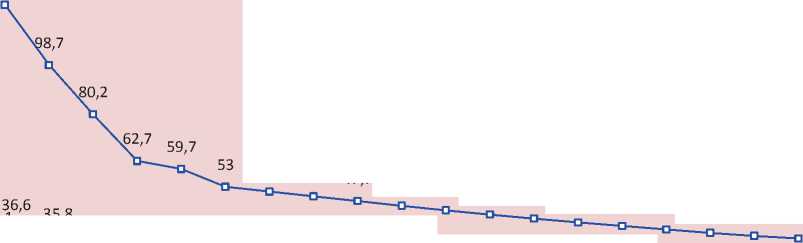

Высокий уровень смертности от внешних причин в значительной степени определяет динамику ожидаемой продолжительности жизни населения. С 1960 по 2013 г. данный показатель в мире вырос на 18 лет, в странах Евросоюза – на 11 лет, достигнув 71 и 80 лет соответственно. Причём наиболее существенный рост продолжительности жизни наблюдался до начала 2000-х гг., после чего его темпы несколько снизились (рис. 3) .

Рисунок 2. Динамика коэффициента младенческой смертности в мире, странах ЕС и России в 1960–2013 гг. (умерших на первом году жизни на 1 тыс. родившихся живыми)

121,3

51,2

49,4 47,7 45,9

44,2 42,6

41,1 39,6 38,3

37 35,7 34,6 33,6

38,1

26,2 27,3 17,4 18,1 153

10,6 8,1 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 , 5,3 , 5,110,24,89,44,68,54,58,14,37,5 4,17,3 48,63,98,2

1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Год

—□— Мир I I Европейский союз ■ i Россия

Источники: The World DevelopmentIndicators [Electronicresource]. –Availableat: data/views/variableSelection/; Population Reference Bureau. DataFinder [Electronic resource]. – Available at:

Рисунок 3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в мире, странах ЕС и России в 1960–2013 гг., лет

—О— Мир —□—Европейский союз —л—Россия

Источники: The World Bank. World Development Indicators [Electronic resource]. – Available at: http://databank.worldbank. org/data/views/reports/; Population Reference Bureau. DataFinder [Electronic resource]. – Available at:

За период 1960–2013 гг. ожидаемая продолжительность жизни населения в России увеличилась не столь значительно – на 5 лет. В отличие от большинства развитых стран мира, где на протяжении последних десятилетий ожидаемая продолжительность жизни устойчиво и довольно быстро повышалась, в нашей стране её уровень заметно варьировался: снижение приходилось в основном на периоды серьёзных финансовых и социально-экономических потрясений. Минимального значения уровень ОПЖ достиг в 1994 г. – 64 года. Начиная с 2003 г. ожидаемая продолжительность жизни населения росла и к 2013 г. составила 70,8 года, что сравнимо с общемировым показателем и ниже аналогичного в странах Евросоюза почти на 10 лет (рис. 3) .

Говоря о гендерных различиях в уровне ОПЖ, стоит отметить, что расхождение в данном показателе у мужчин и женщин России в среднем за рассматриваемый временной промежуток составляло 12 лет, тогда как в мире и странах Евросоюза оно держится на отметке 4–6 лет. Наибольший разрыв в уровне продолжительности жизни мужчин и женщин нашей страны пришёлся на 1995 г. (14,3 года; рис. 4 ).

Кроме вышеперечисленных особенностей российской модели смертности наблюдается существенная дифференциация регионов по её показателям.

В 2013 г. в 52 субъектах Российской Федерации общий коэффициент смертности превышал средний по стране (13‰), для сравнения: в 2000 г. в их число входило 37 субъектов. Всю совокупность регионов РФ по общему уровню смертности можно

* Рассчитано автором на основе данных Всемирного банка и Европейского бюро по проблемам народонаселения. Источники: The World Bank. World Development Indicators [Electronic resource]. – Available at: http://databank.worldbank. org/data/views/variableSelection/; Population Reference Bureau. DataFinder [Electronic resource]. – Available at:

Таблица 7. Распределение субъектов РФ по уровню общего коэффициента смертности населения в 2013 году

Низкий (<10,0‰) Ниже среднего (от 10,0 до12,0‰) Средний (от 12,0 до14,0 ‰) Выше среднего (от14,0 до16,0‰) Высокий (>16,0‰) Респ. Ингушетия (3,5), Чеченская Респ. (4,9), ЯмалоНенецкий АО (5,1), Респ. Дагестан (5,5), Ханты-Мансийский АО (6,3) Тюменская обл. (8,2), Респ. Саха (Якутия) (8,7), КабардиноБалкарская Респ. (9,0), Карачаево-Черкесская Респ. (9,5), г. Москва (9,6), Респ. Калмыкия (9,9) Респ. Северная Осетия-Алания, Чукотский АО (10,5), Ненецкий АО (10,7); Респ. Тыва (10,9), Мурманская обл. (11), Респ. Алтай (11,3), Камчатский край (11,4), Томская обл., Ставропольский край (11,7), Респ. Бурятия (11,8), Магаданская обл., Санкт-Петербург (11,9) Респ. Коми (12,0), Респ. Татарстан (12,1), Астраханская обл. (12,2), Забайкальский край (12,5), Удмуртская Респ., Красноярский край (12,7) Краснодарский край (12,8), Респ. Башкортостан, Чувашская Респ., Респ. Хакасия, Сахалинская обл., Калининградская обл., Респ. Адыгея (13,1), Хабаровский край, Архангельская обл. (13,3), Новосибирская обл., Омская обл. (13,4), Приморский край, Волгоградская обл. (13,5), Иркутская обл. (13,6), Респ. Марий Эл, Свердловская обл. (13,7), Белгородская обл., Ростовская обл. (13,8), Оренбургская обл., Челябинская обл., Амурская обл., Московская обл. (13,9) Пермский край (14,0), Алтайский край (14,2), Самарская обл. (14,3), Ульяновская обл., Ленинградская обл. (14,4), Кемеровская обл. (14,5), Еврейская АО, Респ. Карелия (14,6), Пензенская обл. (14,7), Респ. Мордовия (14,8), Вологодская обл. (15,0), Калужская обл., Липецкая обл. (15,2), Кировская обл. (15,4), Воронежская обл. (15,5) Рязанская обл., Ярославская обл. (15,8), Нижегородская обл., Брянская обл. (15,9) Костромская обл., Курская обл., Тамбовская обл., Курганская обл. (16,1), Орловская обл. (16,2), Ивановская обл. (16,3), Смоленская обл. (16,4), Владимирская обл. (16,7),Тульская обл. (17,4), Новгородская обл. (17,8), Тверская обл. (18,0), Псковская обл. (18,6) 11 субъектов 12 субъектов 28 субъектов 19 субъектов 12 субъектов Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: разделить на 5 групп1: регионы с низким (ниже 10‰), ниже среднего (от 10 до 12‰), средним (12 – 14‰), выше среднего (от 14 до 16‰) и высоким (выше 16‰) уровнем смертности (табл. 7). Среди регионов с низким уровнем смертности оказались 11 субъектов РФ (преимущественно СевероКавказского ФО), ниже среднего – 12, со средним – 28 (в том числе Вологодская область), выше среднего – 19, с высоким – 12 субъектов РФ.

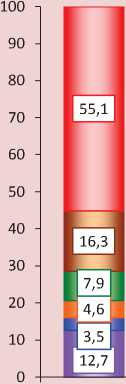

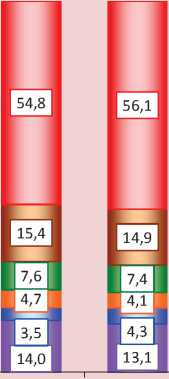

Структура смертности макрорегионов в целом повторяет общероссийскую (см. табл. 2), среди федеральных округов по уровню смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований лидирует Северо-Западный федеральный округ (57 и 17% соответственно), от внешних причин и от болезней органов пищеварения – Дальневосточный (13,5 и 6% соответственно), от болезней органов дыхания – Сибирский (5%; рис. 5).

Гендерный разрыв в уровне смертности трудоспособного населения за период с 2000 по 2013 г. сократился во всех макрорегионах России. В 2013 г. лидером по показателю смертности среди мужчин и женщин трудоспособного возраста стал Дальневосточный федеральный округ (1017,4 и 315,7 умершего на 1 тыс. чел. соответственно), минимальное значение отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе (473,1 и 124,7 умершего на 1 тыс. чел.

Рисунок 5. Структура смертности населения федеральных округов России от наиболее распространённых классов причин смерти в 2013 году* (в % от общего уровня смертности)

12,9

П Остальные причины □ Болезни органовдыхания

□ Болезни органов пищеварения □ Внешние причины

О Новообразования □ Болезни системы кровообращения соответственно). Вместе с тем наибольшая гендерная разница в величине данного показателя наблюдалась в Центральном и Приволжском федеральных округах (3,83 раза).

Останавливаясь на регионах Северо-Западного федерального округа, следует подчеркнуть, что максимальный уровень смертности среди трудоспособных мужчин зафиксирован в Новгородской области (1257,5 умершего на 1 тыс. чел.), среди женщин – в Псковской области (341,4 умершего на 1 тыс. чел.; табл. 8) . Наиболее благоприятная ситуация, характеризующаяся самыми низкими уровнями смертности трудоспособных граждан обоих полов, наблюдается в г. Санкт-Петербурге.

Уровень младенческой смертности также сократился за рассматриваемый период во всех макрорегионах Российской Федерации (табл. 9) . Однако по отношению к уровню 2010 г. в каждом федеральном округе был зафиксирован рост данного показателя, что, как говорилось выше, объясняется изменением государственной системы регистрации рождений. Наиболее неблагоприятная среди регионов СевероЗападного федерального округа ситуация по уровню младенческой смертности сложилась в 2013 г. в Вологодской области (10,1 умершего на 1 тыс. живорождённых). Наименьшее значение показателя зарегистрировано в Санкт-Петербурге (4,4 умершего на 1 тыс. живорождённых).

Таблица 8. Смертность среди трудоспособного населения федеральных округов России в 2000 и 2013 гг.* (умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. чел. трудоспособного населения)

|

Территория |

2000 г. |

2013 г. |

2013 к 2000 г., в % |

|||||

|

Муж. |

Жен. |

Гендерный разрыв в КСт**, раз |

Муж. |

Жен. |

Гендерный разрыв в КСт**, раз |

Муж. |

Жен. |

|

|

Центральный ФО |

1213,4 |

293,0 |

4,14 |

810,2 |

211,5 |

3,83 |

66,8 |

72,2 |

|

Северо-Западный ФО |

1260,4 |

346,3 |

3,64 |

850,3 |

248,0 |

3,43 |

67,5 |

71,6 |

|

Республика Карелия |

1345,0 |

372,3 |

3,61 |

1103,5 |

310,6 |

3,55 |

82,0 |

83,4 |

|

Республика Коми |

1089,3 |

328,7 |

3,31 |

1050,4 |

271,6 |

3,87 |

96,4 |

82,6 |

|

Архангельская область |

1361,1 |

351,2 |

3,88 |

964,0 |

242,9 |

3,97 |

70,8 |

69,2 |

|

Вологодская область |

1134,8 |

256,2 |

4,43 |

1031,7 |

253,0 |

4,08 |

90,9 |

98,8 |

|

Калининградская область |

1234,9 |

373,6 |

3,31 |

826,4 |

268,9 |

3,07 |

66,9 |

72,0 |

|

Ленинградская область |

1495,6 |

412,4 |

3,63 |

914,1 |

291,3 |

3,14 |

61,1 |

70,6 |

|

Мурманская область |

1063,0 |

292,6 |

3,63 |

822,4 |

270,8 |

3,04 |

77,4 |

92,5 |

|

Новгородская область |

1477,8 |

344,5 |

4,29 |

1257,5 |

315,7 |

3,98 |

85,1 |

91,6 |

|

Псковская область |

1519,8 |

423,4 |

3,59 |

1135,1 |

341,4 |

3,32 |

74,7 |

80,6 |

|

г. Санкт-Петербург |

1187,4 |

340,7 |

3,49 |

619,1 |

197,2 |

3,14 |

52,1 |

57,9 |

|

Южный ФО |

938,8 |

238,4 |

3,94 |

759,5 |

207,7 |

3,66 |

80,9 |

87,1 |

|

Северо-Кавказский ФО |

Н/д |

Н/д |

- |

473,1 |

124,7 |

3,79 |

- |

- |

|

Приволжский ФО |

1125,7 |

272,3 |

4,13 |

959,1 |

250,5 |

3,83 |

85,2 |

92,0 |

|

Уральский ФО |

1151,9 |

298,6 |

3,86 |

904,0 |

250,0 |

3,62 |

78,5 |

83,7 |

|

Сибирский ФО |

1196,7 |

354,9 |

3,37 |

1012,1 |

302,4 |

3,35 |

84,6 |

85,2 |

|

Дальневосточный ФО |

1139,4 |

335,2 |

3,40 |

1017,4 |

315,7 |

3,22 |

89,3 |

94,2 |

* Трудоспособное население: мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 лет.

** КСт – коэффициент смертности трудоспособного населения.

Источники: Демографический ежегодник России 2014 [Электронный ресурс] : стат. сборник / Росстат. – М., 2014. – Режим доступа: ; Демографический ежегодник России 2002: стат. сборник / Росстат. – М., 2002. – С. 269-290.

Таблица 9. Динамика младенческой смертности в федеральных округах России в 1998*–2013 гг. (умерших на первом году жизни на 1 тыс. родившихся живыми)

Территория 1998 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к…, % 2000 г. 2010 г. 2012 г. Центральный ФО 15,0 13,6 10,0 6,6 6,5 7,8 7,6 55,9 115,2 97,4 Северо-Западный ФО 14,0 12,8 9,4 5,6 5,4 6,2 6,2 48,4 110,7 100,0 Республика Карелия 15,3 14,4 9,6 4,9 5,6 7,6 6,4 44,4 130,6 84,2 Республика Коми 16,9 13,0 8,7 5,0 4,4 5,9 6,0 46,2 120,0 101,7 Архангельская область 13,9 14,1 12,6 6,8 6,9 7,1 7,7 54,6 113,2 108,5 Вологодская область 16,6 16,0 11,6 7,4 6,5 8,4 10,1 63,1 136,5 120,2 Калининградская область 17,5 19,6 11,3 4,5 4,5 5,6 6,5 33,2 144,4 116,1 Ленинградская область 9,9 10,3 9,8 6,0 5,4 6,1 5,8 56,3 96,7 95,1 Мурманская область 11,8 12,5 11,2 5,3 8,6 6,6 6,2 49,6 117,0 93,9 Новгородская область 16,9 14,0 9,7 7,2 7,7 8,2 8,5 60,7 118,1 103,7 Псковская область 19,9 15,1 12,8 7,9 6,1 10,0 7,7 51,0 97,5 77,0 г. Санкт-Петербург 11,4 10,7 6,0 4,7 4,3 4,5 4,4 41,1 93,6 97,8 Южный ФО 18,7 16,9 12,2 7,1 7,1 8,4 7,9 46,7 111,3 94,0 Северо-Кавказский ФО Н/д Н/д Н/д 12,0 13,0 14,6 12,2 - 101,7 83,6 Приволжский ФО 15,9 14,4 10,5 6,8 6,3 7,7 7,5 52,1 110,3 97,4 Уральский ФО 15,0 15,4 10,0 6,7 6,6 7,5 7,4 48,1 110,4 98,7 Сибирский ФО 18,1 17,6 12,3 8,4 7,8 9,4 8,5 48,3 101,2 90,4 Дальневосточный ФО 20,1 18,6 13,5 9,6 9,1 10,9 11,0 59,1 114,6 100,9 * Сбор статистических данных по федеральным округам РФ ведётся с 1998 г. Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является наиболее адекватной обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах [15, c. 89]. В ходе анализа её динамики в макрорегионах России было установлено, что за период с 1990 по 2013 г. данный показатель вырос во всех федеральных округах (табл. 10) . Наибольшего значения он достиг в Северо-Кавказском федеральном округе (74 года в 2013 г.), среди регионов – в Республике Ингушетия (78,8 года). Самый низкий уровень ОПЖ был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (67,8 года) и в Республике Тыва (61,8 года). Таким образом, разрыв в продолжительности жизни разных субъектов РФ доходит до 17 лет. Подобные различия обусловлены вариациями социально-экономических, природно-климатических и культурноэтнических факторов [10, c. 129].

Таким образом, развитие эпидемиологического перехода в России имеет следующие отличительные черты: запаздывание основных этапов по сравнению с развитыми государствами мира и Европы, реализация перехода по ускоренной модели, наслоение нерешённых задач предшествующих этапов друг на друга. Это выражается в сохранении более высоких показателей смертности, чем в развитых странах, что обусловлено сверхсмертностью населения в трудоспособном возрасте от внешних причин и, как следствие, значительными социально-демографическими и экономическими потерями от неё, а также в существенной региональной дифференциации показателей смертности внутри страны.

Поскольку сверхсмертность населения трудоспособного возраста, особенно среди мужчин, является характерной особенностью российской модели смертности в

Таблица 10. Ожидаемая продолжительность жизни населения федеральных округов России в 1990–2013 гг., лет

|

Территория |

1990 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2013 к… |

||

|

1990 г. |

2000 г. |

2012 г. |

||||||||

|

Центральный ФО |

69,5 |

66,1 |

66,5 |

69,9 |

71,2 |

71,4 |

71,9 |

103,5 |

108,8 |

100,7 |

|

Северо-Западный ФО |

69,1 |

64,5 |

64,2 |

68,9 |

70,1 |

70,6 |

71,3 |

103,2 |

110,5 |

101,0 |

|

Республика Карелия |

68,8 |

62,9 |

61,8 |

66,4 |

68,0 |

68,0 |

69,2 |

100,6 |

110,0 |

101,8 |

|

Республика Коми |

68,2 |

63,5 |

62,1 |

66,9 |

68,0 |

68,3 |

69,3 |

101,6 |

109,1 |

101,5 |

|

Архангельская область |

69,1 |

62,8 |

63,0 |

67,9 |

68,8 |

69,7 |

70,2 |

101,6 |

111,8 |

100,7 |

|

Вологодская область |

69,3 |

65,7 |

63,2 |

67,1 |

68,4 |

69,2 |

69,4 |

100,1 |

105,6 |

100,3 |

|

Калининградская область |

68,7 |

63,6 |

61,5 |

68,8 |

69,9 |

70,1 |

70,5 |

102,6 |

110,8 |

100,6 |

|

Ленинградская область |

68,3 |

63,0 |

62,4 |

68,1 |

69,4 |

69,8 |

70,4 |

103,1 |

111,7 |

100,9 |

|

Мурманская область |

70,2 |

64,5 |

63,8 |

68,4 |

68,9 |

69,8 |

70,5 |

100,4 |

109,3 |

101,0 |

|

Новгородская область |

67,6 |

62,8 |

61,8 |

65,0 |

66,5 |

67,6 |

67,7 |

100,1 |

107,8 |

100,1 |

|

Псковская область |

68,1 |

61,9 |

60,2 |

64,6 |

66,5 |

66,5 |

67,8 |

99,6 |

109,5 |

102,0 |

|

г. Санкт-Петербург |

69,7 |

66,7 |

68,0 |

72,1 |

73,1 |

73,4 |

74,2 |

106,5 |

111,2 |

101,1 |

|

Южный ФО |

69,7 |

67,3 |

68,1 |

70,1 |

70,7 |

71,3 |

71,8 |

103,0 |

106,7 |

100,7 |

|

Северо-Кавказский ФО |

Н/д |

Н/д |

69,9 |

72,2 |

72,6 |

73,2 |

74,0 |

- |

- |

101,1 |

|

Приволжский ФО |

69,9 |

65,5 |

65,3 |

68,4 |

69,2 |

69,2 |

70,1 |

100,3 |

107,0 |

101,3 |

|

Уральский ФО |

69,4 |

64,6 |

65,2 |

68,8 |

69,4 |

69,7 |

70,1 |

101,0 |

108,5 |

100,6 |

|

Сибирский ФО |

67,9 |

63,7 |

62,7 |

67,1 |

67,7 |

68,0 |

68,6 |

101,0 |

107,7 |

100,9 |

|

Дальневосточный ФО |

67,2 |

63,2 |

62,2 |

65,8 |

66,4 |

67,0 |

67,8 |

100,9 |

107,3 |

101,2 |

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: условиях незавершённого эпидемиологического перехода, снижение её уровня представляет одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, обозначенное в ведущих концептуальных и нормативно-правовых документах России. В стране реализуются федеральные и региональные программы развития здравоохранения, большое внимание в которых уделено вопросу сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий, снижению потребления алкогольной продукции, ведь, как известно, алкогольный фактор вносит существенный вклад в преждевременную смертность, особенно среди мужского населения [17]. В то же время в данных документах не выработано ни целевых показателей, характеризующих смертность трудоспособного населения, ни механизмов их достижения [13, c. 92], практически не затрагивается проблема высокого производственного травматизма как фактора инвалидизации и последующей преждевременной смертности. По данным за 2013 г. в России при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более пострадало 36 тыс. человек, из них со смертельным исходом – 1,7 тыс. человек. На наш взгляд, в связи с крайне высоким уровнем травматизма на рабочих местах необходимо все силы сконцентрировать на реализации профилактического направления, в рамках которого представляется целесообразным:

– создание и оборудование на предприятиях специальных кабинетов или уголков по технике безопасности для предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

– пропаганда техники безопасности на производстве в форме систематических лекций, бесед, инструктажей с привлечением специалистов в области без- опасности жизнедеятельности, а также с использованием наглядных пособий, документальных фильмов, телепередач и т.д.;

– проведение медицинским персоналом инструктажей с работниками предприятий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в несчастных случаях на производстве.

Учитывая высокие показатели смертности трудоспособного населения в результате дорожно-транспортных происшествий, которые, как известно, занимают 1-е место в структуре смертности от внешних причин, считаем необходимым продолжить реализацию региональных программ профилактики основных факторов риска транспортных несчастных случаев, включая проектирование более безопасной инфраструктуры дорожного движения, повышение доступности и улучшение качества помощи пострадавшим в дорожных авариях [6, c. 90-91]; усилить контроль за соблюдением ПДД.

Ещё одним направлением совершенствования системы профилактики смертности среди трудоспособного населения могут служить механизмы развития и поддержания положительных установок на ведение здорового образа жизни с помощью активного привлечения СМИ, общественных организаций, профсоюзов, органов власти и ведомств к пропаганде ЗОЖ, профилактике саморазрушительных форм поведения.

Список литературы Динамика смертности населения России в контексте концепции эпидемиологического перехода

- Андреев, Е.М. Возможно ли снижение смертности в России? /Е.М. Андреев, Е.А. Кваша, Т.Л. Харькова//Демоскоп Weekly. -2004. -№ 145-146. -Режим доступа: http://www.demoscope.ru weekly/2004/0145/tema01.php

- Вишневский, А. Г. Смертность в России. Главные группы риска и приоритеты действий /А.Г. Вишневский, В.М. Школьников. -М.: Московский Центр Карнеги, 1997. -84 с.

- Демографическая модернизация России: 1900-2000 /под ред. А.Г. Вишневского. -М.: Новое издательство, 2006. -608 с.

- Демографический ежегодник России 2014 : стат. сборник/Росстат. -М., 2014. -Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/B14_16/Main.htm

- Демографический ежегодник России 2002 : стат. сборник/Росстат. -М., 2002. -397 с.

- Короленко, А.В. Основные черты современного демографического кризиса в России и пути его преодоления /А.В. Короленко//Проблемы развития территорий. -2014. -№ 2 (70). -С. 79-94.

- Население России 2012: двадцатый ежегодный демографический доклад /отв. ред. А.Г. Вишневский; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. -412 с.

- Общественное здоровье и экономика /Б.Б. Прохоров, И.В. Горшкова, Д.И. Шмаков, Е.В. Тарасова. -М.: МАКС Пресс, 2007. -292 с.

- Омран, А. Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения /А. Омран//Проблемы народонаселения. О демографических проблемах стран Запада: сб. переводных статей. -М.: Прогресс, 1977. -303 с.

- Прохоров, Б.Б. Условия жизни населения и общественное здоровье /Б.Б. Прохоров, И.В. Горшкова, Е.В. Тарасова//Проблемы прогнозирования. -2003. -№ 5. -С. 127-140.

- Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономике : доклад/под ред. А.Д. Некипелова, В.В. Ивантера, С.Ю. Глазьева. -М.: РАН, 2013. -93 с.

- Семёнова, В.Г. Обратный эпидемиологический переход в России /В.Г. Семёнова. -М.: ЦСП, 2005. -287 с.

- Смертность трудоспособного населения России и Беларуси как угроза демографическому развитию территорий /А.А. Шабунова, Л.П. Шахотько, А.Г. Боброва, Н.А. Маланичева//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 2 (20). -С. 83-94.

- Федеральная служба государственной статистики . -Режим доступа: http://www.gks.ru/

- Шабунова, А.А. Здоровье населения в России: состояние и динамика /А.А. Шабунова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. -408 с.

- Шабунова, А.А. Экономическая оценка потерь трудового потенциала населения /А.А. Шабунова, К.Н. Калашников//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2008. -№ 4 (4). -С. 53-61.

- Юмагузин, В.В. Факторы смертности от внешних причин и пути ее снижения: опыт экспертного интервью /В.В. Юмагузин, М.В. Винник//Социальные аспекты здоровья населения: электронный научный журнал. -Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/595/lang,ru/

- Central Intelligence Agency. The World Factbook . -Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

- Population Reference Bureau. DataFinder . -Available at: http://www.prb.org/

- The World Bank. World Development Indicators . -Available at: http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators#

- World Health Organization. Global Health Observatory Data Repository . -Available at: http://apps.who.int/gho/data/view.main.680?lang=en

- World Health Statistic 2014 /World Health Organization, 2014. -177 p.