Динамика соотношения перегринативных форм и целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках

Автор: Мальцева Алла Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

На материале трех чукотско-корякских языков (чукотского, корякского и алюторского) рассматривается динамика соотношения морфологических форм перегринатива с семантикой ‘пойти с целью сделать что-л.' и целевых полипредикативных конструкций, конкурирующих как средства выражения целевой семантики. В чукотском и алюторском языках, где перегринатив полностью грамматикализован, он до настоящего времени является основным средством выражения цели, несмотря на влияние русского языка, которое проявляется в увеличении частотности целевых полипредикативных конструкций и вытеснении форм перегринатива, отсутствующих в русском языке. В корякском языке перегринативные формы единичны либо по причине их неполной грамматикализации, либо как свидетельство высокой степени влияния со стороны русского языка.

Языковые контакты, чукотско-корякские языки, синтаксис, полипредикативная конструкция, целевая конструкция, проспектив, перегринатив

Короткий адрес: https://sciup.org/147218949

IDR: 147218949 | УДК: 811.551

Текст научной статьи Динамика соотношения перегринативных форм и целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках

Цель данной статьи – проследить соотношение частотности морфологических форм пере-гринатива и целевых полипредикативных конструкций (ППК) в оригинальных и переводных текстах разных жанров на трех чукотско-корякских языках – чукотском, корякском и алюторском – от начала документации этих языков до настоящего времени.

Морфема перегринатива с семантикой ‘пойти с целью совершения действия, указанного в основе’ на территории Сибири засвидетельствована в эскимосско-алеутских, тунгусоманьчжурских и чукотско-камчатских языках [Мельчук, 1998. С. 414]. Перегринатив указывает на предварительную фазу выполнения действия, т. е. он связан с аспектуальными характеристиками действия и относится к сфере проспективных смыслов.

Термин проспектив для обозначения аспектуальной граммемы появился в работе Б. Комри в противопоставленность перфекту как ретроспективному аспекту. На материале европейских языков проспектив лучше всего иллюстрируется грамматикализованной английской конструкцией с глаголом движения be going to , в которой нет оттенков намерения или долженствования, как в русском собираться или быть должным [Comrie, 1976. Р. 64– 65]. В. А. Плунгян рассматривает проспектив как сравнительно менее частотную разновидность линейного аспекта. Примерная семантика проспектива описывается как ‘состояние Х-а таково, что позже произойдет P’ [2011. С. 385].

Проспектив в языках северо-востока Сибири

В языках северо-востока Сибири проспективные значения, расположенные между намерением и начальной фазой действия, могут описываться по-разному: как аспектуальные, темпоральные или модальные, что покрывает весь спектр основных семантических глагольных категорий.

Собственно категория проспектива, содержащая более одной граммемы, обнаружена Е. С. Масловой в юкагирском языке. В работе, посвященной типологии проспектива, она выделяет в юкагирских языках (тундренном и колымском) два типа проспектива, обозначающие положение дел, соотнесенное с последующим событием: интенциональный , который соответствует намерению субъекта совершить предстоящее действие (‘решить делать что-л.; вот-вот свершится что-л.’), и провиденциальный , который предопределяется внешними обстоятельствами и не зависит от намерения субъекта (‘суждено’, ‘судя по всему’) [2004. С. 212, 217]. Интенциональный проспектив образуется с помощью вспомогательного глагола бытийной семантики и дативной формы имени действия, а провиденциальный – с помощью суффикса - mori / - mozi . Эти два проспективных значения, тем не менее, не объединяются Е. С. Масловой в единую категорию. Интенциональный проспектив, по ее мнению, лежит на периферии сферы аспектуальных значений, а провиденциалис входит в систему темпорально-модальных грамматических оппозиций [Там же. С. 214].

В более ранних работах Е. С. Масловой проспективом называлась только форма с суффиксом - mori в языке тундренных и -mozi / -mozī в языке колымских юкагиров. Она описывалась как модально-временная форма, обозначающая будущую ситуацию как следствие текущего положения вещей [Maslova, 2003а. Р. 166, 175–176; 2003б. S. 26], с модальными оттенками намерения (‘собираться’, ‘намереваться’) и вынужденного действия (‘придется’). Е. А. Крейнович называл эти формы наклонением готовности и наклонением предстоящего действия [1982. С. 144, 147–148]. Данный суффикс ограниченно употребляется в сфере отыменной деривации в основном двух имен: ‘жених’ (муж=PRSP) и ‘невеста’ (жена=PRSP) [Maslova, 2003а. Р. 121-122].

В юкагирском языке также имеется перегринатив, названный Е. А. Крейновичем «видом движения к действию» и показывающий, что «для совершения действия, обозначенного основой глагола, субъект его должен куда-то пойти» [1958. С. 122]. Он имеет показатели -т’э для тундренного и -jэи для колымского диалектов. Е. С. Маслова называет данный показатель целевым (purposive) и относит его к маркерам, связанным с аспектом (Aspect related markers). В юкагирском языке, по наблюдениям Е. С. Масловой, целевой аспектуальный аффикс продуктивен, он присоединяется к любым глагольным основам, кроме основ глаголов движения, и может легко замещаться конструкцией «глагол движения + супин», которая поддерживается сходной русской конструкцией [Maslova, 2003а. Р. 209].

В тунгусо-маньчжурских языках проспективной семантикой обладает одно из будущих времен эвенкийского языка (будущее III). Оно обозначает действие, которое осуществится в самое ближайшее время, его показатель - дел / - чэл содержит суффиксы длительности - де / - чэ и начинательного вида - л [Болдырев, 2007. С. 578–579, 593–603].

Интересная контаминация целевого и интенциального значений зафиксирована в спрягаемых целевых (достигательных) формах настоящего и будущего времени эвенского языка: они используются и в качестве зависимого предиката целевых ППК, и в простом предложении как повелительные формы настоящего (вернее, ближайшего будущего) и будущего времени [Новикова, 1980. С. 98–102].

В тунгусо-маньчжурских языках имеются также суффиксы с перегринативной семантикой, которые чаще используются для образования от основ имен существительных глагольных основ со значением ‘идти за тем, что обозначено в основе’: например, эвенкийский суффикс - ма / - мā [Болдырев, 2007. С. 520]. В описаниях и словарях тунгусо-маньчжурских языков отмечается также наличие целевой формы, образующей глаголы с семантикой движения к действию от глагольных основ. Такой показатель выявлен, например, в орокском языке – суффикс - нда / - ндэ / - не / - ни [Петрова, 1967. С. 92], в нанайском языке – суффикс - нда / - ндэ [Оненко, 1980. С. 549], в орочском языке – суффикс - на / - ңна [Аврорин, Болдырев, 2001. С. 290–291], в эвенкийском языке – суффиксы - нā / -нэ̄ / - нō [Василевич, 1958.

-

С. 712] и - син / - си / - с . Суффиксы отыменного и отглагольного образования могут сочетаться в пределах одной словоформы. О суффиксе - син / - си / - с сообщается также, что в некоторых основах он может обозначать моментальность, кратность действия или намерение [Болдырев, 2007. С. 584–593].

В языке азиатских эскимосов зафиксирован суффикс - я (для непереходных глаголов) / - яӽту / - сяӽту (для переходных глаголов), который придает глагольной основе одно из модальных значений, актуализирующееся в зависимости от сочетания с определенной временной формой: ‘идет, чтобы сделать что-то’, ‘вот-вот сделает что-то’ (с настоящим временем), ‘почти сделал что-то’ (с прошедшим временем) [Меновщиков, Вахтин, 1983. С. 176–177]. Этот же суффикс может присоединяться к основам имени для образования глаголов с семантикой ‘идет за (тем, что обозначено основой)’ [Там же. С. 278]. В «Грамматике языка азиатских эскимосов» показатель - яӽту / - сяӽту описывался как «вид полузавершив-шегося действия», для окончательного завершения которого требуются дополнительные усилия и время [Меновщиков, 1967. С. 51]. Этот же аффикс в вариантах - я (для непереходных глаголов) / - сяӽту (для переходных глаголов) приводился также в разделе словообразования как вербализатор, образующий от основ имен и глаголов новые глаголы, обозначающие цель движения [Там же. С. 35–36].

В алеутском языке выявлено несколько словообразовательных постфиксов (- aatu , - yuug , - naaĝ ) с семантикой ‘хотеть, пытаться, стремиться’, относящихся к группе фазовых и обозначающих предварительную фазу, подготовку к действию [Bergsland, 1997. Р. 21]. В работе [Головко и др., 2009. С. 137] данная необязательная глагольная категория беринговского диалекта алеутского языка (суффикс - нааг’ ) трактуется как интенциальность ‘A/S пытается / намеревается делать P’.

В описаниях чукотско-камчатских языков морфема перегринатива выделена для ительменского, а также для чукотского и алюторского языков. Материального сходства между морфемами перегринатива в ительменском и чукотско-корякских языках нет.

В ительменском языке А. П. Володин выделяет аффикс внутриклассного глагольного словообразования - ata , передающий направительно-целевое значение, в переводах словоформ используется русский глагол пойти [1976. С. 207–208]. По форме данный аффикс близок к одному из приведенных выше алеутских показателей подготовительной фазы действия.

В описании чукотского языка П. Я. Скорик в ряду других способов внутрикатегориально-го словообразования глаголов рассматривает продуктивный суффикс - sqiw / - sqew , который как от переходных, так и от непереходных глагольных основ образует глаголы со значением «направляться для совершения действия, обозначенного производящим глаголом» [1977. С. 216]. М. Данн называет такие формы целевыми (purposive), рассматривает их как результат модальной деривации, несущей дополнительное значение ‘идти с целью выполнить действие, обозначенное в основе глагола’ (‘going in order to X’) [Dunn, 1999. Р. 267–268]. В описаниях алюторского языка постфикс - s(ə)qiv включен в словарь морфем с семантикой ‘глагольный суффикс со значением ‘пойти сделать что-либо’’ [Кибрик и др., 2000. С. 442].

С учетом межъязыковых звуковых соответствий показатель перегринатива совпадает во всех чукотско-корякских языках: - sqiv (ал.) / - sqiw / - čqiw (чук.) / - tqiw (кор.).

Применительно к чукотско-корякским языкам фазовый характер перегринатива подтверждается тем, что морфема перегринатива в диахронии как формально, так и семантически связана с морфемой инхоатива-дуратива – lqiv 1. Грамматикализация морфемы перегринатива обусловлена осознанием носителями языка разницы между непосредственным и отложенным началом длительного действия. Некоторые действия, объект которых находится в непосредственной близости от говорящего или не связанные с каким-либо объектом, можно начать непосредственно после появления у субъекта намерения. Для маркировки начала такого длительного действия используется морфема инхоатива-дуратива.

-

(1) ал., с.-в., ан. (совр. фольк.)

Тинга тиӈалӄиви рэтəлӄи . (Нагаяма 2003. Текст 4, предл 103)

tinɣa tiŋa=lqiv=i retə=lqi что лететь=INCH-DUR=3sgS.PFV пойти домой=INCH-DUR

‘И взлетел, отправился домой.’

Другие действия, как, например, охота или рыбалка, объект которых находится за пределами личной сферы говорящего, вне непосредственной зоны доступа, невозможно начать немедленно, нужно совершить передвижение, которое и составляет предварительную фазу действия, предшествующую его непосредственному началу. Отложенное начало такого длительного действия обозначается с помощью показателя перегринатива.

-

(2) чук. (совр. фольк.)

... Ан’к’акван’ав лейвыткуск’иквъи ан’к’ачормэты. (Кто самый сильный 1975. С. 84) aŋqakwaŋaw ɬejwə=tku=sqik=wʔi aŋqa=čorm=etə pers гулять=ITER=PER=3sgS.PFV море=AD=LAT

‘Анкакванав пошла гулять на берег моря.’

В чукотском и алюторском языках грамматикализация перегринатива завершена, в корякском языке перегринатив грамматикализован только в южных говорах, в северных говорах и перегринативное, и инхоативно-дуративное значения передаются показателем инхоатива-дуратива – lqiv 2 (см. примеры ниже).

Таким образом, если рассматривать перегринатив как разновидность проспективного аспекта, то типология проспектива, предложенная Е. С. Масловой на материале юкагирского языка (интенциональный и провиденциальный проспектив), должна быть дополнена целевым проспективом. На территории северо-востока Сибири юкагирский язык демонстрирует все эти типы проспективных значений и форм. В тунгусо-маньчжурских языках имеются формы для выражения интенциального и целевого проспективных смыслов. В семантике комплексных эскимосско-алеутских форм, судя по их описанию, превалирует интенциональность, но в отдельных случаях может актуализироваться и целевое значение. Для чукотско-камчатских перегринативных форм характерно только целевое значение.

Конкуренция перегринативных форм и целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках

Морфема перегринатива всеми исследователями чукотско-корякских языков трактуется через движение с указанием на целеполагание субъекта. Это отражает сильный целевой компонент в семантике перегринатива. Тексты на чукотско-корякских языках с конца XIX в. до настоящего времени свидетельствуют о том, что до появления целевых полипредикатив-ных конструкций именно перегринатив был основным средством выражения целевой семантики.

Появление целевых ППК привело к конкуренции морфологического и синтаксического способов выражения цели. Первыми возникли синтетические целевые ППК с конвербами, восходящими к форме датива или латива отглагольных имен с семантикой места действия. Такие конвербы имеются во всех чукотско-корякских языках, однако их грамматикализация, вероятно, еще не завершена, поскольку в некоторых контекстах с глаголами движения у этих форм сохраняется исходная семантика директива-финиша (ср. пример (4)).

-

(3) ал., с.-в., выв. (совр. фольк.)

[ ɣa-nvil-lin ] { jajarə . tku-nvəŋ }. (Кибрик и др. 2000. Текст 29, предл. 41)

ɣa=nvil=lin jajarə=tku= nvə=ŋ

‘Остановился, чтобы в бубен поиграть.’

-

(4) кор., чавч., тиг. (1930-е гг., худож. лит)

[ Qejalgьcьko ku‘eqevьŋ qoņpьŋ ] { kьtgьmgelenvьŋ }. (Кеккетын 1936. С. 19)

qejalɣə=čəko ku=ʕeqev=əŋ qoņpəŋ qətɣəm=ɣele=nvə=ŋ мороз=IN PRES=отправиться=PFV всегда соболь=VBLZ.искать=NMLZ.loc=DAT

‘В самые холода все время ходил он промышлять соболей (букв.: в место поиска соболей).’

Далее системы целевых ППК развивались в каждом из языков по отдельности, поэтому наборы конвербов, использующихся в целевых конструкциях, не совпадают 3. Например, конверб, включающий показатель инструментального падежа, ограничительный префикс и циркумфикс дезидератива, встречается в целевых ППК только в чукотском языке.

-

(5) чук. (1950-е гг., фольк.)

...[ ынан гым нинэнмэйн’эвк’ин ], { эмрэнун’э }... (Беликов 1979. С. 33)

ə=nan ɣəm n=ine=n=mejŋ=ew=qin em=re=nu=ŋ=e он=ERG я IPF=1sgP=CAUS=большой=VBLZ=3sgA только=DES=съесть=DES=CV.instr

‘Он меня растил, чтобы съесть.’

Аналитические целевые ППК являются инновацией в грамматической системе чукотско-корякских языков, что подтверждается отсутствием материального сходства между целевыми союзами: inqun (чук.) / tit (кор.) / qinaq (ал.).

-

(6) чук. (1950-е гг., пер.)

3.OPT=теплый=VBLZ=3sgS

[ Кутги Ае ынкам кытгынтатын’оэ ], { ин’кун номавын }. (Меновщиков 1948. С. 82)

qut=ɣʔi aje ənkʔam kətɣəntatə=ŋo=e iŋqun встать=3sgS.PFV pers и бегать=INCH=3sgS.PFV чтобы n=om=aw=ən

‘Встал Ае и стал бегать, чтобы согреться.’

-

(7) кор., чавч., тиг. (1930-е гг., худож. лит.)

[ Vunnin qojat to eqevi janotьŋ ], { tit winь nьtoŋvatьn }. (Кеккетын 1936. С. 16)

vun=nin qoja=t to ʕeqev=i janot=əŋ привязать=3sgA+3P олень=ABS.du и отправиться=3sgS.PFV впереди=DAT tit winə nə=toŋvat=ən чтобы дорога.ABS.sg 3.OPT=образоваться=3sgS

‘Привязал двух оленей и пошел вперед, чтобы дорога появилась.’

-

(8) ал., с.-в., ан. (совр. фольк.)

[ Мамиӆӄəмəткин милгəн нанəӈлавəн ], { нурал ӄинаӄ мəнрэтəла }.

mami=ļqə=mət=kin milɣə=n na=nə=ŋl=avə=n юкольник=ON=подобный=REL.sg огонь=ABS.sg LowA=CAUS=дым=VBLZ=3sgP nural qinaq mən=retə=la скорее чтобы 1nsgS.OPT=приходить домой=PL

‘Костер высотой до юкольника развели они, чтобы мы быстрее домой попали.’

В чукотском языке показатель перегринатива не сочетается с целевым союзом в рамках одной зависимой ПЕ. Это четко прослеживается как по оригинальным, так и по переводным текстам всех периодов. Перегринатив может использоваться внутри предиката ЗПЕ только в бессоюзных ППК, чаще в зависимом предикате в форме оптатива или неспециализированной инфинитной форме локативного конверба.

-

(9) чук. (1950-е гг., худож. лит.)

Ыныкит рэтэгъен’ы, [к’ыетги] {к’ыгитэск’ив}. (Рытхэу 1964. С. 33) ənəkit re=teɣjeŋə qə=jet=ɣi qə=ɣite=sqiw если POT=хотеть 2S.OPT=приходить=2sgS 2S.OPT=смотреть=PER

‘Если захочешь, приходи посмотреть.’

-

(10) чук. (совр. худож. лит.)

... [ ынпычьыӄэй ытлыгэ рыляйвыӈӈонэн ] { ӄопрантыватысӄэвык }... (Вэӄэт 1988. С. 15)

ənpə=čʔə=qej ətɬəɣ=e rə=ɬajwə=ŋŋo=nen старый=ATR=DIM отец=INSTR CAUS=гулять=INCH=3sgA+3sgP qopra=n=təwa=tə=sqew=ək сеть=CAUS=находиться=VBLZ=PER=CV.loc

... отец повез старичка ставить сети...

-

(11) чук. (совр. публ.)

[Ытръэткин яаё льэлеӈкы] {охотасӄэвык}, {уӈэлык}, {лейвык ӄоленымнымэты}... (Мур- гин нутэнут 1996. 8 авг.)

ɬʔeɬeŋ=kə oxota=sqew=ək зима=LOC охота=VBLZ.per=CV.loc qoɬe(n)=nəmnəm=etə другой=поселок=LAT

ətrʔet=kin jaa=jo конец=REL.sg использоваться=PASS.sg u=ŋel=ək ɬejw=ək дерево=VBLZ=CV.loc гулять=CV.loc

‘Последнюю (собачью упряжку) используют, чтобы ездить на охоту, за дровами, ехать в другой поселок...’

В примере (10) перегринатив присоединяется к основе глагола, выполняющего функцию зависимого предиката, в примере (11) он используется как вербализатор, образующий глагольную основу от именной.

Включение перегринатива в состав специализированного целевого конверба в чукотском языке – явление единичное. В 1930-е гг. такие примеры встречались только в переводных текстах, в современных фольклорных текстах – один раз.

-

(12) чук. (1930-е гг., пер.)

...[ гавэтгатленат тын’ивык { гэтаскэвынвы } гапулемётлен броневик ]. (Успенский 1939.

С. 8) ɣa=wetɣ=at=ɬenat

PP=прямой=VBLZ=3plS ɣa=puɬemjot=ɬen

COM=пулемет=3sgS

təŋiw=ək ɣeta= sqewə =nw=ə(ŋ)

‘Договорились послать на разведку броневик с пулеметом.’

-

(13) чук. (совр. фольк.)

[ Эквэтгъи ] { н’авынъёск’эвынвэты }. (Кто самый сильный 1975. С. 21)

ekwet=ɣʔi ŋawə=njo=sqewə=nw=etə отправиться=3sgS.PFV женщина=охранять=PER=NMLZ.loc=LAT

‘Отправился свататься.’

В оригинальных текстах на алюторском языке перегринатив также не комбинируется с целевыми союзами, однако включение перегринатива в состав форм специализированных конвербов встречается в фольклорных текстах начиная с 1920-х гг., что, возможно, свидетельствует об их меньшей грамматикализации по сравнению с чукотскими.

-

(14) ал., с.-в., кич. (1920-е гг., фольк.)

gauwawlan iwmiskevinvin (Архив Стебницкого 1928. Тетр. 1, с. 46)

ɣ=awwaw=laŋ iwini= sqewə =nv=əŋ

‘Отправились на промысел морских млекопитающих.’

В элицитированных фразах на алюторском языке возможно использование перегринатива в зависимом предикате в форме косвенного наклонения (оптатива, конъюнктива) в союзных целевых ППК.

-

(15) ал., с.-в., ан. (совр. пер.)

[ Мурəкə натаннав’в’и лəгəпу ], { ӄинаӄ муру мəтʔəтагəрниӈəсӄивла татулаӈ }.

murə=kə na=tan=na=wwi ləɣəp=u qinaq mur=u мы=DAT LowA=привезти=3nsgP=PL ловушка=ABS.pl чтобы мы=ABS.pl mən=ʔə=ta=ɣərni=ŋə=sqiv=la tatula=ŋ

1nsgA=CON=VBLZ.делать=зверь=VBLZ.делать= PER =PL лиса=DAT

‘Нам привезли капканы, чтобы мы поехали охотиться на лису.’

В корякских оригинальных текстах, в отличие от чукотского и алюторского языков, пере-гринатив сочетается как со специализированными конвербами, так и (в единичных случаях) с целевым союзом в аналитических конструкциях.

-

(16) кор., чавч., бел. (совр. фольк.)

[ Йаӄам гэлӄəлин оӄəньчайтəӈ ] { энянепӈəлявəтьӄэвəнвəӈ }. (Жукова 1988. Текст 15, предл. 22)

jaqam ɣe=lqəl=lin oqəņča=jtəŋ eņa=ņə=pŋəļ=avə=ţqevə=nvə=ŋ сразу PP=уйти=3sgS кумжа=LAT AP=CAUS=весть=VBLZ=PER=NMLZ.loc=DAT

‘Сразу ушел к (рыбе) кумже, чтобы (сходить) известить ее.’

-

(17) кор., чавч., соб. (совр. фольк.)

Ӄок нывиг’икинэв’в’и , тит гыммо ӈакые мэв’ыйитӄивык .

qoq nə=vih=iki=ne=wwi tit ɣəmmo ŋakəje

PTCL 3.OPT=умереть=IPFV=3nsg=PL чтобы я туда m=ewəji=tqiv=ək

‘Пусть умирают, чтобы я туда ходила питаться.’

Соотношение перегринативных форм и целевых ППКв чукотско-корякских языках

Пути развития грамматических систем чукотско-корякских языков с начала XX в. до настоящего времени во многом определяются их контактами с русским языком.

Влияние русского языка на чукотско-корякские в данной подсистеме конструкций прослеживается в вытеснении синтетических форм перегринатива и закреплении целевых ППК как основного средства выражения целевой семантики.

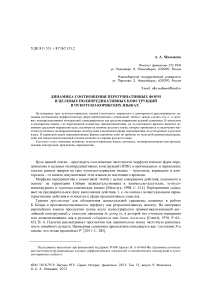

В алюторском языке это подтверждается современными переводными текстами, в которых целевые ППК существенно более частотны, чем формы перегринатива (рис. 1). Современные фольклорные тексты демонстрируют хорошую сохранность синтетического пере-гринатива: соотношение целевых ППК и перегринативных форм в них примерно такое же, как и в фольклорных текстах 1920-х гг., т. е. во время первой документации алюторского языка. Пропорции целевых ППК и форм перегринатива в корпусе фольклорных текстов 1950-х гг., собранных И. С. Вдовиным, сдвинуты в сторону преобладания целевых ППК даже в большей степени, чем в переводных текстах. Это связано с содержательной спецификой данного корпуса: в нем преобладают нарративы – тексты, в которых описываются обряды, праздники и обычаи оседлых коряков, что для алюторского языка в целом нетипично. Продуцирование таких текстов было инициировано собирателем. В стандартной языковой практике основными формами бытования языка являются воспроизведения фольклорных текстов и устная речь на бытовые темы. Именно фольклорных текстов, моделирующих живую разговорную речь и диалоги, в которых часто встречаются формы перегринатива, в корпусе 1950-х гг. очень мало.

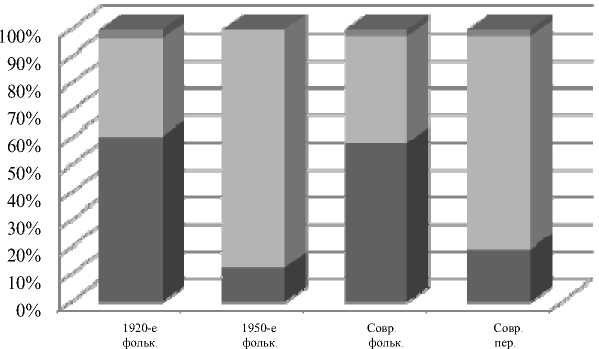

Богатый и разножанровый чукотский текстовый материал позволяет проследить, в каких типах текстов русское влияние проявляется в наибольшей степени, и дает возможность оценить сами эти тексты по интенсивности воздействия со стороны русского языка. На рис. 2

|

Целевая ППК+перегринатив |

3 |

0 |

8 |

6 |

|

Целевая ППК |

32 |

158 |

127 |

185 |

|

Перегринатив |

54 |

23 |

190 |

46 |

Рис . 1 . Способы выражения целевой семантики в алюторском языке

|

Целевая ППК+перегринатив |

0 |

4 |

0 |

4 |

0 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Цел евая ППК |

11 |

110 |

87 |

232 |

316 |

177 |

47 |

61 |

84 |

117 |

|

Перегринатив |

59 |

14 |

95 |

86 |

2 |

31 |

87 |

27 |

58 |

27 |

Рис. 2. Способы выражения целевой семантики в чукотском языке показано, что в фольклорных текстах, в сравнении с оригинальными и переводными художественными и публицистическими текстами, перегринатив до настоящего времени является более частотным средством выражения целевой семантики, хотя в 1950-е гг. и в фольклорных текстах прослеживалась тенденция снижения их употребительности. Наименьшее количество перегринативных форм встречается в переводах художественной литературы, что подтверждает направление контактно обусловленного изменения в этой части грамматических систем чукотско-корякских языков. Оригинальная художественная литература демонстрирует промежуточное положение между этими двумя полюсами. Что касается

U

|

Целевая ППК+перегринатив |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

5 |

0 |

2 |

1 |

|

Целевая ППК |

136 |

110 |

87 |

232 |

245 |

59 |

207 |

143 |

117 |

|

Перегринатив |

11 |

0 |

4 |

1 |

0 |

11 |

7 |

3 |

4 |

Рис . 3 . Способы выражения целевой семантики в корякском языке

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

и

О)

О)

О)

публицистики, то качество публицистических текстов на чукотском языке за время существования этого письменного жанра существенно изменилось. В 1940-е – 1950-е гг. газетные публикации на чукотском языке целиком и полностью представляли собой переводы, часто подстрочные, с русского языка, хотя это нигде не оговаривалось и авторы переводов не указывались. Об этом свидетельствует и почти полное отсутствие перегринативных форм в публикациях того периода при общем очень большом количестве используемых целевых ППК, в сравнении с другими источниками. Современные публикации на чукотском языке гораздо богаче по содержанию и более аутентичны по языку. Помимо авторских статей на злободневные темы, часто публикуются записи устных бесед со знаменитыми земляками. Можно сказать, что публицистика стала одной из основных форм существования письменного чукотского языка и в значительной степени отражает его современное состояние. Это не замедлило отразиться на соотношении интересующих нас конструкций: в современных публицистических текстах перегринативные формы даже более частотны, чем в оригинальных художественных произведениях на чукотском языке.

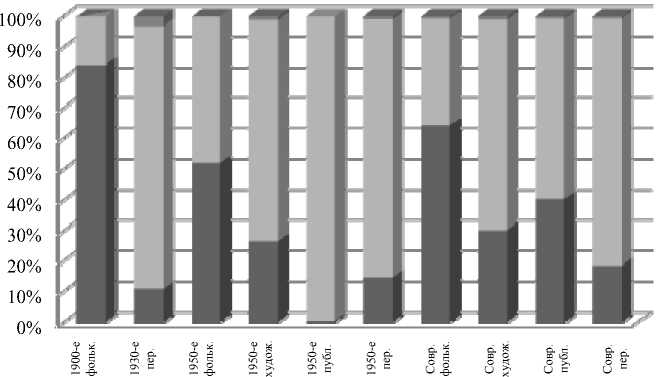

Если предполагать однонаправленность влияния языка-донора на все языки-реципиенты одной и той же языковой семьи в пределах одной и той же грамматической подсистемы, в данном случае русского языка на чукотско-корякские в сфере выражения целевой семантики, то приходится констатировать, что корякский язык подвергся этому влиянию в наибольшей степени, поскольку перегринативные формы в нем в настоящее время являются периферийным, даже рудиментарным средством выражения цели (рис. 3).

Другой причиной, объясняющей существующее соотношение целевых ППК и перегрина-тивных форм в корякском языке, является то, что перегринатив грамматикализован только в южных говорах корякского языка, однако и там встречаются случаи, когда перегринатив-ное значение выражается исходной морфемой инхоатива-дуратива.

‘Я тоже последую за Менну, чтобы пойти посмотреть на врага.’

В северных говорах корякского языка перегринативное и инхоативно-дуративное значения всегда выражаются только аффиксом - lqiv , и перегринативное прочтение таких форм обусловлено конситуацией и семантикой предиката.

ɣə=heqew=len hača=llʲo ku=thə= lqiw =ŋə=nin ajkat=etəŋ

PP=отправиться=3sgS моча=положить внутрь PRES=вылить= PER =PFV=3sgA+3P обрыв=LAT

‘Отправилась, идет на обрыв выливать горшок.’

В приведенном примере перегринативное прочтение показателя - lqiv подкреплено пре-зенсной формой предиката, а также его лексическим значением, не предполагающим наличие нескольких фаз. Кроме того, перегринатив добавляет предикату валентность директива-финиша, которая относится к целенаправленному движению, выраженному показателем пе-регринатива, а не к действию, обозначаемому корневой морфемой: идет на обрыв , чтобы вылить (с обрыва вниз, но не на самом обрыве).

Перегринативные формы в современном корякском языке единичны и встречаются практически только в фольклорных текстах, причем при ограниченном количестве глагольных основ, которые традиционно употреблялись с перегринативом. Утрата функциональной на-груженности перегринатива в корякском языке подтверждается также тем, что в случае его включения в состав предиката целевой ЗПЕ он всегда избыточен, так как дублирует семантику движения, присутствующую в главном предикате.

-

(20) кор., чавч., соб. (совр. фольк.)

[ То ӈанӄо гэникэлин яёл гэлэлин ] { эв’йитӄивылг’ын }.

to ŋan=qo ɣe=nike=lin jajol ɣe=le=lin и там=ABL PP=как его=3sgS лиса.ABS.sg PP=прийти=3sgS ewji=tqivə=lh=ən питаться=PER=ATR=3sgS

‘А потом лиса пришла, чтобы поесть.’

-

(21) кор., чавч., соб. (совр. фольк.)

[ Пычиӄ ... лив’ливу гайтолэнав’в’э то гэлӄыллэн ] { ав’ъетӄэвынвэтыӈ }.

pəčiq liwliv=u ɣa=jto=lena=wwe to ɣe=lqəl=lin птичка яйцо=ABS.pl PP=вынуть=3nsgP=PL и PP=уйти=3sgS awje=tqevə=nv=etəŋ питаться=PER=NMLZ.loc=LAT

‘Птичка снесла яйца и улетела за пищей.’

Выводы

В чукотско-корякских языках целевая семантика может выражаться как морфологическими формами перегринатива, так и целевыми ППК.

Перегринатив в чукотско-корякских языках представляет собой деривационный показатель со значением ‘пойти с целью совершить действие’, который полностью грамматикализован в алюторском и чукотском языках и частично в южных диалектах корякского языка из деривационного показателя инхоатива-дуратива с семантикой начала длительного действия.

Целевые ППК, являющиеся инновацией в грамматической системе чукотско-корякских языков, конкурируют с перегринативом в сфере выражения целевой семантики. Этот процесс осложняется влиянием русского языка, которое проявляется в вытеснении форм перегрина-тива, что доказывается существенным преобладанием целевых ППК над перегринативными формами в переводных с русского языка текстах на всех чукотско-корякских языках. Тем не менее в алюторских и чукотских фольклорных текстах перегринатив до настоящего времени является более частотным средством выражения целевой семантики, чем целевые ППК. В корякском языке перегринативные формы единичны даже в фольклорных текстах либо по причине неполной грамматикализации перегринатива, либо как свидетельство высокой степени влияния со стороны русского языка.

Употребление перегринатива чувствительно к типу дискурса. Чем более приближен текст к традиционному фольклору, насыщенному диалогами, тем более частотны в нем перегрина-тивные формы. Именно поэтому художественная литература на чукотском языке, как середины XX в., так и современная, тяготеющая, также под влиянием русского языка, к нарративному типу дискурса, демонстрирует уменьшение употребительности перегринатива, приближаясь по этому параметру к переводной литературе. Современная чукотская публицистика, вопреки ожиданиям, в значительной степени отражает живую разговорную речь, что обусловливает высокую частотность перегринативных форм.

Список литературы Динамика соотношения перегринативных форм и целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках

- Аврорин В. А., Болдырев Б. В. Грамматика орочского языка. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001.

- Болдырев Б. В. Морфология эвенкийского языка. Новосибирск: Наука, 2007.

- Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958.

- Володин А. П. Ительменский язык. Л.: Наука, 1976.

- Головко Е. В., Вахтин Н. Б., Асиновский А. С. Язык ко мандорских алеутов: диалект острова Беринга. СПб.: Наука, 2009.

- Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Муравьева И. А. Язык и фольклор алюторцев: Коллект. моногр. М.: Наследие, 2000.

- Крейнович Е. А. Юкагирский язык. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.

- Крейнович Е. А. Исследования и материалы по юкагирскому языку. Л.: Наука, 1982.

- Мальцева А. А. Структурные типы целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 2. С. 71-83.

- Мальцева А. А. Способы выражения начала действия в чукотско-корякских языках//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. Т. 12, вып. 2. 2013. С. 142

- Маслова Е. С. К типологии проспектива: категория провиденциалиса в юкагирских языках//Исследования по теории грамматики 3. Ирреалис и ирреальность. М.: Гнозис, 2004. С. 212-225.

- Мельчук И. А. Курс общей морфологии. М.; Вена: Языки русской культуры; Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 38/2, 1998. Т. 2, ч. 2: Морфологические значения.

- Меновщиков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов. Л.: Наука, 1967. Ч. 2: Глагол, причастие, наречия, служебные слова.

- Меновщиков Г. А., Вахтин Н. Б. Эскимосский язык: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ. Л.: Просвещение, 1983.

- Новикова К. А. Очерки диалектов эвенского языка. Ольский говор. Глагол, служебные слова, тексты, глоссарий. Л.: Наука, 1980.

- Оненко С. Н. Нанайско-русский словарь. М.: Рус. яз., 1980. Петрова Т. И. Язык ороков (ульта). Л.: Наука, 1967.

- Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011.

- Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка. Л.: Наука, 1977. Ч. 2: Глагол, наречие, служебные слова.

- Bergsland K. Aleut Grammar. University of Alaska, Fair banks, 1997.

- Comrie B. Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge Univ. Press, 1976.

- Dunn M. J. A Grammar of Chukchi: A thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of Australian National University. 1999.

- Maslova E. A Grammar of Kolyma Yukaghir. Mouton de Gruyter. Berlin; N. Y., 2003а.

- Maslova E. Tundra Yukaghir. Muenchen: Lincom Europa, 2003б.