Динамика средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии

Автор: Санкина С.Л.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 2 (38), 2009 года.

Бесплатный доступ

Русский Северо-Запад - область, где в начале II тыс. н.э. происходили существенные изменения в этническом составе населения. Как правило, ранние серии черепов (XI - первая половина XIII в.) отличаются долихокранной мозговой коробкой, резкой профилировкой лица. В антропологических материалах из могильников, датированных в широком диапазоне, нижняя временная граница которых XI-XII вв., удалось выделить два хронологических среза: XI - первая половина XIII в. и XIII-XIV вв. В более поздних выборках увеличивается черепной указатель, уменьшается высота черепа и угол выступания носа, становятся уже орбиты. Серии черепов из могильников XIII-XVI вв. являются смешанными. Комплекс взаимосвязанных признаков, выделенный по высоким коэффициентам корреляции, указывает на участие двух компонентов в сложении антропологических особенностей этого населения. В результате внутри- и межгруппового анализов обнаружился комплекс признаков с высоким расоразграничивающим эффектом: ширина орбиты, высота носа и угол выступания носовых костей, варьирующие в одном направлении. Этот комплекс противопоставляет ранние и поздние новгородские группы, а также, соответственно, балтские и финские. На межгрупповом уровне различие между ранними (XI-XIII вв.) и поздними (конца XIII - начала XX в.) выразилось в том, что первые в массе сходны с балтами X-XVIII вв., а вторые - с различными группами финнов того же времени.

Русский северо-запад, средние века, этногенез, краниометрия, славяне, финны, балты, диахронная тенденция

Короткий адрес: https://sciup.org/14522712

IDR: 14522712 | УДК: 572

Текст научной статьи Динамика средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии

Русский Северо-Запад – область, где в начале II тыс. н.э. происходили существенные изменения в этническом со ставе населения. Сложные этно- и расогенетиче ские процессы были связаны со славянской колонизацией, вовлечением местного, в основном прибалтийско-финского, населения в сферу древнерусской культуры с постепенной, в большей или меньшей степени, ассимиляцией его пришельцами. Несмотря на то что данная проблема давно изучается и археологами, и антропологами, характер этих процессов остается во многом неясным. Так, нет однозначного ответа, можно ли отличить финские погребения XIII–XIV вв. от славянских или этнические различия к тому времени уже стерлись. Также достаточно спорным является вопрос о происхождении своеобразных антропологических черт новгородских славян: результат ли они субстратного воздействия или же обусловлены родством этой группы с западными славянами.

Всеми без исключения исследователями древнерусская культура Северо-Запада рассматривается как симбиоз славянской, прибалтийско-финской и, возможно, балтской при доминирующей роли первой.

Антропологиче ские исследования действительно говорят о значительной неоднородности обитателей Новгородской земли первой половины II тыс. н.э. У древнерусского населения этой области, как правило, отмечаются черты, характерные для различных групп финнов и балтов (данные краниометрии: [Хартанович, Чистов, 1984; Алексеева, 1990; Санкина, 2000]; краниоскопии: [Томашевич, 1989]; одонтологии: [Гравере, 1990]). Наибольшей проблемой оказалось выявление на антропологическом материале компонента, который можно было бы связать собственно со славянами.

Материал и методика

В данной работе рассматривается материал из погребальных памятников XI–XVI вв., раскопанных

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (38) 2009 © С.Л. Санкина, 2009

Таблица 1. Могильники, материалы из которых рассматриваются в данной работе

|

Памятник |

Область, район |

Автор раскопок |

Века * |

Число черепов ** |

|

Псков (Романова Горка) |

В.И. Кильдюшевский |

XII |

13 (7) |

|

|

Псков (Довмонтов Город, Ново-вознесенская церковь) |

В.Д. Белецкий |

XIV–XVI |

89 (52) |

|

|

Осьминка |

Псковская обл., Печорский р-н |

Г.П. Гроздилов |

XII |

4 (1) |

|

Которск |

Псковская обл., Плюсский р-н |

С.Л. Кузьмин, В.А. Соболев |

XI–XIII |

18 (10) |

|

Удрай |

Верхнее Полужь Новгородская обл., Батецкий р-н |

е Н.И. Платонова |

XI–XIV |

16 (9) |

|

Черная |

То же |

» |

XI–XII |

1 (1) |

|

Пристань |

» |

» |

XII |

2 (1) |

|

Раглицы |

» |

М.В. Шорин |

XIV–XVI |

33 (22) |

|

Конезерье |

Ленинградская обл., Лужский р-н |

З.В. Прусакова |

XIII–XIV |

29 (18) |

|

Репьи |

То же |

Г.С. Лебедев |

XIII–XV |

5 (4) |

|

Ретенское оз. |

» |

Ф.Е. Щитников |

XII–XIII |

8 (5) |

|

Логовещи |

» |

Л. Васильев |

» |

10 (7) |

|

Славенка |

» |

Н.И. Платонова |

XIII–XIV |

26 (11) |

|

Засобье |

» |

» |

» |

2 (1) |

|

Озертицы |

Ижорское плат< Волосовский р-н |

о Е.А. Рябинин |

XII–XIV |

17 (5) |

|

Великино |

Кингисеппский р-н |

» |

XII–XV |

19 (9) |

|

Новосельск |

Юго-Восточное Прил, Тихвинский р-н |

адожье В.И. Равдоникас |

XI–XIII |

4 (3) |

|

Ильино |

» |

» |

» |

13 (10) |

|

Красная Заря |

» |

» |

» |

4 (2) |

|

Ригачево |

» |

» |

» |

1 (0) |

|

Пирозеро |

» |

» |

» |

1 (1) |

|

Вичугино |

» |

» |

» |

1 (1) |

|

Орехово |

» |

В.А. Назаренко |

» |

2 (2) |

|

Заборье |

Бокситогорский р-н |

О.И. Богуславский |

X–XII |

2 (2) |

Таблица 2. Средние величины и показатели изменчивости признаков в мужских сериях

Черепа были изучены по стандартной краниометрической программе [Алексеев, Дебец, 1964]. Использовались методы многомерной статистики: на внут

ригрупповом уровне - метод главных компонент, на межгрупповом - канонический анализ.

Общая характеристика и внутригрупповой анализ краниологических серий

Чтобы получить более отчетливое представление об антропологической структуре серий, внутри них были выделены хронологические подгруппы и при достаточной численности рассмотрены коэффициенты корреляции между признаками, проведен анализ главных компонент. Средние величины признаков в изученных группах приведены в табл. 2 и 3.

Окончание табл. 2

|

ф ° Ф т 5 и ° ™ О СЕ = 2 55 2 о. х 2е |

со |

СОСО^^СОСОЮСОЮСОСЧ LD ^ СО О) S со . со со о ^t ^t СО" ^t ю" СО" ^" ^f т-" ^ со" СЧ СЧ СО Т-" СЧ ю" т-" о" со" |

|

X |

”. °, хг ”. 05 сч ”. ХГ ”. о ”. хг ю ХГ со о о m ю о |

|

|

с |

^”””5^”сого””сч””а>™™”^сососо |

|

|

о “ т ш II Ф — СО X |

со |

СО^Ю^^ГСО^^^ООСЧООСОСОСОСО СО Ю СЧ со" со" ^" со" со" со" со" 1< со" СЧ со" Т-" Т-" СЧ ^" Т-" со" ^" т-" хГ со" |

|

X |

^ Т. СЧ Т. СО *4 С- ^ ХГ ”. ”. LO LO СО хг СЧ о — _. о 5 СО £ 5 Сч" ” -у" S 2 К о" о" СО LO со" со" 1 „ со" |

|

|

с |

OCOCOOCOCOCOCOLO>~COCO>~>~>~COCOCO 1 n со со |

|

|

1 “ X га О X |

со |

co-t-co-t-t-r^co-t- г^схсоосоооосо co >~ co co" сч" co" co" co" co" t-" co" T-" T-" T-" T-" сч" co" О T-" о" о" о" 1< |

|

X |

°. ”. О ^ ”. О ”. С- °. О °. ”. С- О СО СО О СО О LO СО ^ m 5 ^ m ” сч ” го ^ 5 Я ” ” ” 'f ^ ” ” cd" ° |

|

|

с |

LOLOLOLO'^-'^-'^-СОСЧСО'^-СОСОСОСО'^-СОСОСЧСОСОСО |

|

|

О S CO

Ь X о_ |

со |

OC4h~h~’sT’srO’sr co-t-t-c>’sr’srcoma>mo-t-’sr ю" М"' сч" со" CD ^f" ю" ^f" ^f" ^f" со" Т-" сч" со" сч" со" ю" Т-" сч" Т-" О) |

|

X |

^ ^ О ^ ^ сч ю, ^Г Г^Ч.^ч-ОСЧ’^ГОСЧСОО^СО 2 9 О)" 5 О) < 1 ю" 2 2 со" CN ^' ю" со" со" со" о" о" |

|

|

с |

C4C4C4T-T-C4C4QQ | О^^ОООСЧСЧСЧ^т-т-т- |

|

|

^" S о > s X го о- х |

со |

'srcooo(0’sr’sr(0(omh~-t-co-t--t-’srm'srcoom-t-h~ со" ю" сч" ю" сч" ю" со" сч" Т-" ю" ^" сч" Т-" Т-" со" Т-" сч" Т-" ^" сч" Т-" со" |

|

X |

^ ^ СО 2. Ю, СО ” СЧ ^ СО °- °- СО О) СО Ю СО ^Г 1^~ ГП Г^. ^ 5 ° СО о S ^ СО й Й ООЮ^ ° ^ V ^ |

|

|

с |

СОСО'^->~'^-СО'^-'^-'^-СО>~СОСО>~>~СОСОСОСОСОСОСО |

|

|

СО _ ш х X го > о- х |

со |

СО- Г^ ^ 'Г- О) СО- М; О) О- СЧ ср 'Г- ^ СО СО- LO- LO- СО СО- СО- СЧ Т- ю" М" со" ю" Т-" ^" ю" СЧ М" со" со" со" Т-" Т-" со" Т-" со" со" ю" Т-" Т-" О)" |

|

X |

2,сОсосА.со„ш2,о'г^сосЧс°>~сососО'<-'<-от1Г}'<-^ 2 ° 5 со" о" 2 o' CN о" ^f" ^ со" о" m ^ |

|

|

с |

^^^^^^^CO^^CDCO^^-^^-COCOCOCO |

|

|

ГО |

5 ел ГО О л ГО а- о, о, аз х с Е ь 5 ! U и Ц I i е | h 1 ! б ^SSsja^raragjgs^.xgro^roSS? ОС^_аннгос;^фГО„ ^_а ■ л Л Л О о-о^сп^готс^оспт ЕЗт^Зт^-з00!^ У. 1< . . О О LO СО N СЧ СЧ хГ LO ^ LO О С/) СО '<-сосО'<-юа)'<-'^-'^-уг^\1ююююююг^С/)С/)С/) |

|

Таблица 3 . Средние величины и показатели изменчивости признаков в женских сериях

|

2 s п |

co |

ф ^ ^ CD >~ CD >~ CD ^ CD CO LO О) О ^ b- ^ ф LO CD CM ^t" ^t" CO cd" M- CM ^ ^ cd" CM cd" t-" T-" cd" t-" CM ^ 1< т-" О CO |

|

X |

^^CD’^OCO^-t-r^CO^^OOCNOO’srm^jy.h* S CO ^ CM ^* ^ 2 ^ ^ ™ CO Я 00 ™ ^ ^ Ю~ ™ ™ О co" 00 ^^CO^OO^ZcO^CD^^COCOCOCM'xtlDCM^i^CO |

|

|

c |

CDCDCDCOCOCD’srQQ^^O^.T-OOT-T-T-^.COCOCO |

|

|

2 S co x CD Is о = ^ X |

co |

ф CO CD h~ CD ^ h~ ^- co CM CM ^ CD CO~ CD О О ф Гф ф О Гф •st cd" co" co" CM XT to" 'xf to" co" to" 'xf -t- -t- 'xf -t- co" co" to" -t- t—" co" |

|

X |

°?r^OC°COCOC°COC°^C°0.r^^^LO^r^^O^^-м m ^

n

|

|

|

c |

^^Z^^CO^Z^ZO^O^^O^O^OOCOCOOO |

|

|

>2 s ro > §5 X |

co |

CM CM b~ ^ O ^- CM СОффффОхГ Ю О ^ Гф LO O CD- ^t" l< LO" co" Lo" Lo" co" co" T-" xT co" co" CM CM cd" CM co" ю" T-" T-" 2 |

|

X |

” 't CM ^. CO CO 't CO °. О О О О CM LO О LO О _ LO S m с" S °i * ® N N N N * ^ ^ ^ ^ ” ° ° ^"^"СЛГО^СЛ^СО^^МГСОСОСММГ^СМ-^^МГ |

|

|

c |

СОСОСОСОСОГ--ЮЮСОЮ'^'^СОСОСОЮСОЮСМЮЮЮ |

|

|

CO — О > X |

co |

CO CD CO CD CO CM CM CM О CM CD CM ср ф 'Г- о ср о co о о ^ ^t" ^t" со" со" со" со" ю" ю" ^t" со" ^t" ю" Т-" Т-" 'Mt см CM ^t" ю" СМ т-" 2 |

|

X |

°.. ^ СО ^ СО О ^ CD ^ О) ^ Ю„ 'С- О) LO СО CD СО Ю ю О со 03 2 S й см °"^ ^ ^ ^ ^ ^ m со" О C~ror^CMa)a)T-C)CMcDpr^2'^tCO>~CM'^t'^tCMO3CQ'^t |

|

|

c |

h~mmm'sth~m'stcoh~cocoh~h~h~h~h~h~commm сосососососососососососососососососососососо |

|

|

i ° “X |

co |

Ш Ш СО О СО Ш Ш Ш Т- 'Mt СО I СМ О) 1< ю" ю" cd" ^t" ю" со" см" CM CM ^t" СМ Т-" ^2 |

|

X |

't ^ СО ^ О LO ^ . °- О ГО- <О. LO О LO СО СМ мг _ см МГ СО LO < LO LO CO - M О < h cym Г^~ CD l. ~-. ' CD Ю CO In t— лм cym ^CD^pr^tCOr^CM^tm O) CD (^ |

|

|

c |

COCOCO'stCO'stCO-t-CMin-t--t-CMCMCMCOm'st-t-'st'stCO |

|

|

1= |

co 5 о- О- о. co ” с E Ь 5 ! П и Ц I i e | h 8 1 o-o^cd^roTc^occiT ЕЗт^Зт^-з00!^ У. I< . ci ci LO CO i< ,N CM CM ^ LO ^t LO о C/Ji CO -t-coco-t-ma>-t-'st'st'sth~xlmmmmmmh~C/)C/)C/) |

|

Окончание табл. 3

|

(D ° Ф т 5 m ° ™ О ГО = 2 55 2 о. х 2е |

V) |

го со со сто -с—со со о ю о 'г- со сч со го ю >~ со ь- о ГО" СО" т-" СЧ СО" СЧ Т-" со" ю" со" т-" т-" LO" т-" со" ю" ГО о" о" СТО |

|

X |

^ т- СО ^ со со ^ ^ °. ^ Q. ^ ^ О О) S S (N о _ m со S 8 ^* СЧ ^ ^ О °* СЧ ^ СО СЧ С^ СЧ со" ГО*' со" СО" < < ^^Х^азСО^СО^СО^^ГОСОХМГОШСЧ^^ГО |

|

|

с |

SSScococo^^cNcoco^^co^cococoro^^h- |

|

|

о" £ СО X |

V) |

го ^ ^ со со ^ ^ у у со °? ^ со у ^ °?. у ^ ^ °?. °?, ю" со" СЧ СЧ со" со" ю" со" СЧ СЧ СЧ Т-" о" СЧ ю" т-" со" со" СЧ Т-" LO" |

|

X |

У ^ го °- сто сто ^ г>~ ^ го ^ ^ о г>~ г>~ о со го сто ^^гг^^газо^т^со^^сосог^сч^-ю ^ ^ хг |

|

|

с |

ООООСООСОСОСОГ^СО^-Г^Г^Г^СОСОСО I со со со |

|

|

1 ° X га О X |

V) |

c4-t-coc4oma>cocommc4inco-t-'src4c0'src40-t-со" М-" оч" ю" ю" М-" М-" М-" со" со" со" М-" 'Г-" 'Г-" оч" СЧ со" ю" СЧ СЧ Т-" О) |

|

X |

^ ^ LO Ю- СО О °.. Ю ^ О) ^ ^ ^Г СО СО О) СЧ со ю . m СЧ г2 S 00 Я S § сч с' 00 ^ ^ ^ ^ со" ° !^^2^~^2a)a)^Za)^2co^.^2'^-co^~cч'^-юcчu■>^■,'^■ |

|

|

с |

04^04^!(j)^^co>~a)co>~a)2a)a)a)a)'^a)a)a) |

|

|

ф и о = о X 5^ ф X о_ |

V) |

^ ^ ^Т ^ CN СО ср ^ СТО О -г- ^ о о ср ср ю. >-" со" со" со" хг" со" хг" о" Т-" со" его" Т-" со" >-" сч" со" ^ |

|

X |

^.“о °-СО Г^ °.Ю го LO о.^“.о со со о „ со |

|

|

с |

C0C0C0L0L0C0C0C4'<-C4C0'<-L0L0L0'^-'^-'^-'<-L0L0L0 |

|

|

^ S х X 5 । го > о- х |

V) |

'<-0>~ОСЧ'^-СЧОСОЮСОСО>~СО'<-'^-СОСО СТО ХГ О со" со" со" со" со" сч" Т-" М-" о" со" со" сч" Т-" сч" со" о" сч" сч" о" о" ю" |

|

X |

^ °° Ш °- СО СЧ °°- СО °°- О °°- °- Ш СО СО СЧ СО О Ш h~ X toS cd'^ ° с\' 2 s m S о °0 ^ co" exj" co" ^-" o" С2СОг^СЧСтоСтоСЧСто^сО^2^'^-С0>~СЧ'^-ЮСЧ'^^Г'^- |

|

|

с |

'^-'^-СОСОСОЮСОСОСОЮ'^-СОЮЮЮЮЮЮСЧ'^-'^-'^- |

|

|

ГО _ го го > х х 5 1 го > о- х |

V) |

CO ^f СЧ CO СТО СЧ CO CO^ СЧ ^f ^f Ю_ 'Г- h~ CO h~ (J) CO^ LO О 'Г- 'xf co" ю" T-" 'xf 'xf co" ю" ю" co" сч" ю" Г^' сч" Т-" 'xf о" о" Т-" ю" сч" Т-" 1< |

|

X |

^ °, со т. со со ^ хг °, со ^ ”. со о -^ со о а> хг _ _ со Р 2 о" со" га ^2 хг S g S о" со" хг" < сч" га" со" |

|

|

с |

ЮЮЮЮЮСОСОЮЮСОСОСОСОСОСОСОСОСОЮСОСОСО |

|

|

ГО |

« го Е ь CL о. О. СО X с Е Ь 5 ^S^sja^raragjgs^.xgro^roSS? Q-o^m^roTciOcciT ESca^Scag^^O^ У. i< . . о о lo cd N сч сч xr lo ^ lo О (/) (/) -t-coco-t-mcTO-t-’sr’sr'srh~xmmmmmmh~c/)C/)C/) |

|

Население Пскова XII в. (в группу включен близкий по морфологии синхронный материал из Ось-минок) характеризуется массивным высоким доли-хокранным черепом, широким, несколько уплощенным в верхнем отделе высоким лицом с низкими орбитами, высоким и широким носом.

Серии черепов XI–XIII вв. с верховьев Плюссы (Которск) и из Юго-Восточного Приладожья имеют сходные характеристики: долихокранную узкую мозговую коробку, средневысокое хорошо профилированное лицо, низкие небольшие орбиты, довольно широкий нос со средневыступающим переносьем. Женская и мужская выборки представляют один антропологический вариант.

Раннюю группу из курганов в районе оз. Ретенского и д. Логовещи в Верхнем Полужье отличают средние размеры черепной коробки и суббрахикрания, низкое, резко профилированное в горизонтальной плоскости лицо, довольно широкие и низкие орбиты, большая высота переносья при среднем выступании носа. Размеры и пропорции мозгового и лицевого отделов черепа у мужчин и женщин сходны. Коэффициенты корреляции между признаками в перечисленных группах отражают нормальную внутригрупповую изменчивость.

Черепа из могильников комплекс а Удрай (XI– XIV вв.) характеризуются очень массивной высокой долихокранной черепной коробкой, среднешироким довольно высоким лицом, резко профилированным в горизонтальной плоскости. Орбиты широкие и низкие, нос средних размеров, сильно выступающий, переносье высокое. Хронологически здесь можно выделить две группы: раннюю (XI–XII вв.) и позднюю (XIII–XIV вв.) (табл. 4, 5). Краниологические различия между ними выразились прежде всего в меньших широтных размерах и черепном индексе в ранней серии. Кроме того, эти черепа более высокие, лицо у них уже и ниже, орбиты шире и переносье выступает сильнее, чем у поздних.

Черепа XI–XII вв. из находящихся гораздо восточнее могильников у д. Заборье на р. Лидь имеют еще более архаичное строение черепной коробки, чем ранние удрайские. У тех и других очень сходны размеры и пропорции лицевого скелета (см. табл. 4).

Краниологическая серия из Озертиц также включает как более ранние, так и более поздние черепа (см. табл. 4, 5). Серия в целом отличается мезокранией, высокими лицом и носом, широкими орбитами при малой ширине носа, сочетанием уплощенности верхнего отдела лица с резкой профилированностью среднего.

В группах XIII–XIV вв. из Славенки и Конезерья, а также Пскова XIV–XVI вв. наблюдается антропологическая неоднородность, выходящая за пределы нормальных внутригрупповых вариаций. В сериях отмечаются черепа как с резко выраженными европеоидными особенностями (массивные долихокранные, кли-ногнатные, с высоким лицом и резко выступающим

Таблица 4. Средние размеры диахронных мужских черепов из Удрая, Заборья и Озертиц

|

Признак |

Удрай |

Заборье |

Озертицы |

||

|

XI–XII вв. * |

XIII–XIV вв. |

XI–XII вв. |

XII–XIII вв. |

XIII–XIV вв. |

|

|

1. Продольный диаметр |

192,0 (8) |

185,0 (4) |

199,5 (2) |

188,3 (3) |

177,5 (2) |

|

8. Поперечный диаметр |

139,2 (5) |

143,7 (3) |

140,0 (2) |

140,7 (3) |

143,0 (2) |

|

8:1. Черепной указатель |

72,5 (5) |

78,5 (3) |

70,1 (2) |

74,7 (3) |

80,6 (2) |

|

17. Высотный диаметр |

139,6 (7) |

136,3 (4) |

146,5 (2) |

141,3 (3) |

136,5 (2) |

|

9. Наименьшая ширина лба |

97,3 (7) |

100,3 (4) |

97,5 (2) |

97,7 (3) |

99 (1) |

|

77. Назомалярный угол |

138,2 (4) |

138,4 (5) |

132,1 (1) |

140,7 (3) |

142,0 (1) |

|

∠ zm’. Зигомаксиллярный угол |

122,9 (4) |

124,4 (4) |

– |

124,3 (3) |

– |

|

45. Скуловой диаметр |

131,0 (2) |

136,7 (3) |

134,5 (2) |

139,0 (2) |

– |

|

48. Верхняя высота лица |

70,6 (5) |

74,6 (5) |

67,0 (2) |

73,0 (2) |

70 (1) |

|

51. Ширина орбиты от mf |

44,4 (5) |

42,8 (5) |

43,0 (2) |

44,5 (2) |

42 (1) |

|

52. Высота орбиты |

32,2 (5) |

33,5 (4) |

31,0 (2) |

34,0 (2) |

31 (1) |

|

54. Ширина носа |

25,0 (6) |

25,4 (5) |

27,0 (2) |

24,7 (3) |

24 (1) |

|

55. Высота носа |

49,8 (6) |

53,8 (5) |

48,0 (2) |

54,5 (2) |

53 (1) |

|

75 (1). Угол выступания носа |

38,0 (2) |

34,3 (4) |

– |

26,0 (1) |

30 (1) |

|

SS:SC. Симотический указатель |

53,9 (5) |

46,7 (4) |

65,3 (2) |

49,7 (2) |

52,6 (1) |

*В эту серию включены два мужских черепа из Черной и Пристани, а также два женских черепа XI в. из Удрая (пересчет на мужские размеры осуществлен по методу Г.Ф. Дебеца [Алексеев, Дебец, 1964]), которые в суммарную мужскую удрайскую серию не включались.

Таблица 5. Средние размеры диахронных женских черепов из Удрая и Озертиц

|

Признак |

Удрай |

Озертицы |

||

|

XI–XII вв. |

XIII–XIV вв. |

XII–XIII вв. |

XIII–XIV вв. |

|

|

1. Продольный диаметр |

181,0 (2) |

174,7 (6) |

177,2 (4) |

172,2 (8) |

|

8. Поперечный диаметр |

132,0 (2) |

141,2 (6) |

137,8 (4) |

135,8 (8) |

|

8:1. Черепной указатель |

72,9 (2) |

81,2 (6) |

77,7 (4) |

78,9 (8) |

|

17. Высотный диаметр |

132,5 (2) |

131,2 (4) |

128,0 (4) |

130,2 (8) |

|

9. Наименьшая ширина лба |

94,5 (2) |

94,6 (5) |

96,0 (3) |

96,0 (7) |

|

77. Назомалярный угол |

142,9 (1) |

131,1 (3) |

144,1 (1) |

139,5 (7) |

|

∠ zm’. Зигомаксиллярный угол |

119,7 (1) |

125,8 (3) |

128,7 (1) |

126,8 (6) |

|

45. Скуловой диаметр |

122,0 (1) |

124,0 (2) |

– |

– |

|

48. Верхняя высота лица |

69,5 (2) |

63,7 (3) |

70 (1) |

65,4 (8) |

|

51. Ширина орбиты от mf |

44,5 (2) |

40,8 (4) |

41 (1) |

40,4 (8) |

|

52. Высота орбиты |

34,5 (2) |

33,2 (4) |

31,5 (2) |

31,6 (8) |

|

54. Ширина носа |

24,0 (2) |

24,3 (3) |

29 (1) |

24,4 (8) |

|

55. Высота носа |

50,0 (2) |

46,2 (4) |

51 (1) |

47,9 (8) |

|

75 (1). Угол выступания носа |

– |

25,4 (2) |

– |

23,4 (4) |

|

SS:SC. Симотический указатель |

62,0 (1) |

35,1 (4) |

35,0 (1) |

43,0 (7) |

Таблица 6 . Элементы первых двух канонических векторов для 14 мужских и 12 женских групп

|

Признак |

Мужчины |

Женщины |

||

|

КВ I |

КВ II |

КВ I |

КВ II |

|

|

1. Продольный диаметр |

0,52 |

–0,26 |

–0,16 |

0,03 |

|

8. Поперечный диаметр |

–0,32 |

0 , 54 |

0 , 66 |

0,10 |

|

17. Высотный диаметр |

0,12 |

–0,08 |

0,21 |

–0,10 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

0,17 |

0,38 |

0,22 |

0 , 46 |

|

45. Скуловой диаметр |

–0,25 |

0,07 |

–0 , 90 |

–0,02 |

|

48. Верхняя высота лица |

0 , 40 |

0,38 |

0,10 |

0,69 |

|

55. Высота носа |

0,03 |

0,15 |

0,10 |

0,00 |

|

54. Ширина носа |

0,14 |

–0,20 |

–0,05 |

–0,17 |

|

51. Ширина орбиты |

0,05 |

–0,33 |

0 , 44 |

–0,34 |

|

52. Высота орбиты |

–0,06 |

–0,21 |

–0,14 |

–0,28 |

|

77. Назомалярный угол |

–0,04 |

–0,37 |

–0,15 |

0 , 56 |

|

∠ zm’. Зигомаксиллярный угол |

–0,10 |

–0 , 45 |

–0,21 |

0,07 |

|

SS:SC. Симотический указатель |

–0 , 48 |

–0,21 |

–0,18 |

–0,17 |

|

75 (1). Угол выступания носа |

0 , 92 |

0,16 |

0,22 |

0,10 |

|

Собственное число |

12,22 |

9,24 |

6,51 |

5,76 |

|

Вклад в общую дисперсию, % |

30,57 |

23,13 |

24,74 |

21,90 |

Псков А

Заборье

Уд рай

Юго-Восточное Приладожье

Которск

Озертицы

Ра гл и цы А

Псков Б

Конезерье

Славенка

Ретенское

Ра гл и цы Б

Великино

Репьи

а

б

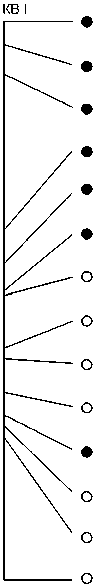

Рис. 1. Расположение 14 мужских групп Новгородской земли по КВ I. а – серии XI–XIV вв.; б – серии XIII–XVI вв.

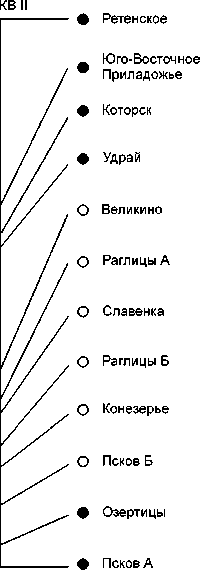

Рис. 2. Расположение 12 женских групп Новгородской земли по КВ II.

Усл. обозн. см. рис. 1.

с их укороченной черепной коробкой, небольшим углом выступания носа (при относительно сильно выступающем переносье) и очень низким лицом. Максимальные величины приходятся на массивные длинноголовые серии из раннего Пскова, Заборья и Удрая, к тому же отличающиеся большим углом выступания носа и более высоким лицом. Предположительно неславянские группы – «чудь» Полужья (Репьи) и «водь» Ижорского плато (Великино) – имеют минимальные значения КВ I. Примечательно, что ранние серии (включая выборки из Удрая и Озертиц, поскольку в них преобладает ранний материал) отличаются наибольшими величинами.

Для женских черепов дифференцирующую роль играет КВ II. Наибольшие величины отмечены в группах с высоким, уплощенным в верхнем отделе лицом и широким лбом. Именно по КВ II (рис. 2) четыре из шести ранних серий характеризуются крайними отрицательными значениями, тогда как более поздние – как правило, большими положительными.

Хотя комплексы признаков, по которым дифференцируются мужские и женские группы, различны, наблюдается общая тенденция: ранние отличаются от более поздних.

Сопоставление групп северо-запада Восточной Европы

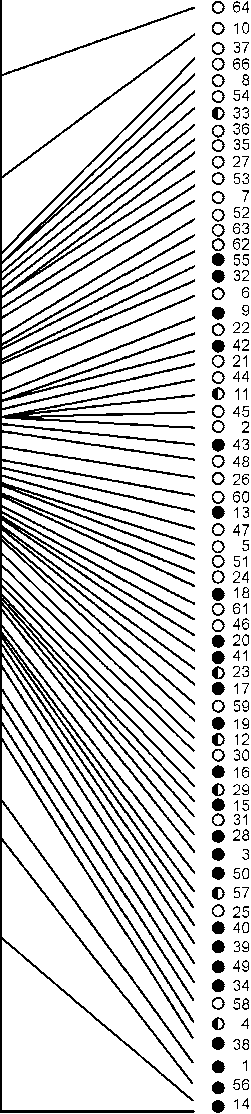

Чтобы получить более ясное представление о характере распространения описанных комплексов, перед тем как перейти к этногенетической трактовке, вновь был проведен канонический анализ. В качестве сравнительных привлекались данные по 52 мужским краниологическим сериям II тыс. н.э. северо-во стока Европы, исследованным разными авторами (табл. 7, 8).

На одном полюсе КВ I оказались брахикранные низкоголовые группы с относительно высоким носом (обе саамские и «чудь» Репьев), на другом – доли-хокранные высокоголовые с относительно низким носом (население Заборья и эсты) (рис. 3). Здесь также наблюдается динамика признаков во времени. Среднее значение КВ I в 24 ранних (X–XIII вв.) группах отрицательное (–0,96 ± 0,19), в 34 поздних (нижняя временная граница – рубеж XIII–XIV, верхняя – до начала ХХ в.) – положительное (0,10 ± 0,13), ( р < 0,001). В семи сериях, включающих как ранний, так и поздний материал, этот показатель составляет –0,58 ± 0,27, что близко к таковому в первых и достоверно отличает их от вторых. Таким образом, кроме противопоставления контрастных вариантов по высоте черепа и носа, КВ I отразил эволюцию формы черепа от более архаичной к более современной. Ведущим направлением этой эволюции была брахикефализация, выразившая-

Таблица 7. Сравнительные краниологические материалы II тыс. н.э. из Северо-Восточной Европы

|

№ п/п |

Серия |

Века |

Источник |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

I . Древнерусское и русское население Северо-Запада |

|||

|

1 |

Псков А (Романова Горка) |

ХI–ХII |

Данные автора |

|

2 |

Псков Б (Довмонтов город) |

ХIV–ХVI |

То же |

|

3 |

Которск |

ХI–ХIII |

» |

|

4 |

Удрай |

ХI–ХIV |

» |

|

5 |

Раглицы А (каменные могилы) |

ХIV–ХVI |

» |

|

6 |

Раглицы Б (сопки) |

» |

» |

|

7 |

Конезерье |

ХIII–ХIV |

» |

|

8 |

Славенка |

» |

» |

|

9 |

Ретенское |

ХII–ХIII |

» |

|

10 |

Репьи |

ХIII–ХV |

» |

|

11 |

Озертицы |

ХII–ХIV |

» |

|

12 |

Великино |

XII–XV |

» |

|

13 |

Юго-Восточное Приладожье |

ХI–ХIII |

» |

|

14 |

Заборье |

X–XII |

» |

|

15 |

Хрепле |

XI–XII |

[Алексеева, 1973] |

|

16 |

Беседа |

XII–XIV |

[Седов, 1952] |

|

17 |

Калитино и др. |

XII–XIII |

» |

|

18 |

Артюшкино и др. |

» |

» |

|

19 |

Борницы и др. |

» |

» |

|

20 |

Холоповицы и др. |

» |

» |

|

21 |

Ожогино * |

XIII–XIV |

» |

|

22 |

Рутилицы * |

XIII–XV |

» |

|

23 |

Волосово * |

XIII–XIV |

» |

|

24 |

Волгово * |

» |

» |

|

25 |

Плещевицы * |

» |

» |

|

26 |

Глядино и др. * |

» |

» |

|

27 |

Жабино и др. * |

» |

» |

|

28 |

Бегуницы |

XII–XIII |

[Хартанович, Чистов, 1984] |

|

29 |

Лашковицы |

XII–XVI |

» |

|

30 |

Гатчина ** |

XIII–XV |

[Алексеев, 1969] |

|

31 |

Виски |

XIV–XV |

[Беневоленская, Давыдова, 1986] |

|

32 |

Бывш. Гдовский и Лужский уезды |

XII–XIII |

Неопубликованные данные Н.Н. Гончаровой |

|

33 |

Сланцевский р-н (Ольгин Крест и др). |

XI–XIV |

[Марк, 1956] |

|

34 |

Вологодская обл. |

XI–XIII |

[Коваленко, 1975] |

|

35 |

Псковско-Новгородская губ. |

XVIII–XIX |

[Алексеева, 1973] |

Окончание табл. 7

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

36 |

Старая Ладога |

XVII–XVIII |

» |

|

37 |

Олонецкая губ. |

XVIII–XIX |

» |

|

II. Cмоленско-полоцкие кривичи и славяне востока Волго-Окского междуречья |

|||

|

38 |

Полоцкая |

X–XIII |

[Дебец, 1948] |

|

39 |

Смоленская |

» |

[Алексеева, 1973] |

|

40 |

Тверская |

» |

» |

|

41 |

Ярославская |

» |

» |

|

42 |

Костромская |

» |

» |

|

43 |

Владимиро-рязанско-нижегородская |

» |

» |

|

III. Балты |

|||

|

44 |

Аукштайты белорусского пограничья |

XIV–XVII |

[Česnys, Balčiųniene,1988] |

|

45 |

Южные аукштайты |

XIV–XVIII |

» |

|

46 |

Восточные » |

» |

» |

|

47 |

Западные » |

» |

» |

|

48 |

Жемайты |

» |

» |

|

49 |

Латгалы |

X–XII |

[Денисова, 1975] |

|

50 |

Селы (Леясдопелес) |

XI–XII |

» |

|

51 |

Латыши с территории латгалов (Упланты) |

XIII–XIV |

[Денисова, 1977] |

|

52 |

селов (Селпилс) |

XVI–XVII |

» |

|

53 |

земгалов (Тервете) |

XV–XVII |

» |

|

54 |

ливов (Яункандава) |

XVI–XVII |

» |

|

IV. Финно-угры |

|||

|

55 |

Ливы |

X–XII |

[Денисова, 1975] |

|

56 |

Эсты |

XI–XIII |

[Марк, 1956] |

|

57 |

Йыуга *** |

XI–XIV |

» |

|

58 |

Эстонцы (Отепя) |

XIV–XVI |

[Витов, Марк, Чебоксаров, 1959] |

|

59 |

Эстонцы (Варбола) |

XVI–XVII |

» |

|

60 |

Эстонцы (Кабина) |

XVII |

» |

|

61 |

Эстонцы (Кохтла-Ярве) |

XVII–XVIII |

» |

|

62 |

Карелы |

XVIII–XX |

[Хартанович, 1986] |

|

63 |

Финны-суоми |

XVII–XX |

[Алексеев, 1974] |

|

64 |

Саамы (Финляндия) |

» |

» |

|

65 |

Саамы (СССР) |

XIX–XX |

[Хартанович, 1980] |

|

66 |

Коми-зыряне |

» |

[Хартанович, 1991] |

Примечание: даты групп 16–27 по: [Лесман, 1982].

*По данным В.В. Седова – группы с вероятным водским субстратом.

-

**В антропологической литературе всегда фигурировала как ижорская серия, однако по новым археологическим данным это потомки первых древнерусских переселенцев [Рябинин, 1990]. Вероятно, имеет финскую примесь.

-

***По данным К.Ю. Марк – население, испытавшее сильное славянское влияние.

носом), так и грацильные брахикранные, с уплощенным низким лицом и слабовыступающим носом. Первых значительно меньше, чем вторых; основную массу составляют варианты, которые можно было бы счесть «промежуточными». Повышенную внутригрупповую изменчивость показали также коэффициенты корреляции (значения достоверны на высоком уровне) и анализ главных компонент [Санкина, 2000]. У всех трех серий сходные средние характеристики: суббрахикранная невысокая черепная коробка, средних размеров лицо, низкие орбиты, средневыступающий нос, высокое переносье. Горизонтальная профилировка средняя. Женские черепа в целом соответствуют мужским, но имеют более уплощенное лицо.

Направления изменчивости в данных группах также в основном совпадают. У более длинно- и высокоголовых индивидуумов с наклонным лбом выше и шире лицо, резче профилированное в горизонтальной плоскости, выше и уже нос и шире орбиты, сильнее выступает переносье. Напротив, увеличение черепного указателя и уменьшение высоты черепа и лица сопровождаются ослаблением горизонтальной профилировки и т.д. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в группе из Славенки: как мужская, так и женская серии производят впечатление механически смешанных. Отмечаются (особенно среди более многочисленных женских) как черепа с лапоноидным комплексом признаков (низким сводом и низким уплощенным лицом), так и противоположные варианты – с большими высотными размерами и сильной горизонтальной профилировкой. Очень резко выражен половой диморфизм.

В сериях из Славенки, Конезерья и поздней псковской примечательно то, что высокой внутригрупповой изменчивостью, помимо прочих признаков, характеризуется ширина орбиты. Широкая наблюдается в сочетании с более длинным и высоким черепом, высокими лицом и носом и более резкой горизонтальной профилировкой; зачастую сопровождается узким носом. В ранних группах (см. выше) ширина орбиты больше, чем в поздних русских и финских, а смешанные серии (Славенка, Конезерье, поздняя псковская) занимают промежуточное положение. На межгрупповом уровне она не зависит от размеров и степени массивности лица. Различия между ранними и поздними группами достоверны ( X 1 = 42,8; X 2 = 41,3; p < 0,05).

Население Верхнего Полужья XIV–XVI вв. представлено двумя краниологическими сериями из разных типов погребений могильника у д. Раглицы. Группа А (захоронения в каменных ящиках) отличается массивным брахикранным черепом с резко выраженным рельефом надбровья, лица и нижней челюсти (рельеф затылочной области, напротив, не выражен). Свод черепа очень высокий. Лицо широкое, средней высоты. Горизонтальная профилировка ослаблена в верхнем отделе лица и резкая в среднем. Орбиты очень небольшие, нос узкий, сильновысту-пающий. Все черепа в серии принадлежат к одному антропологическому варианту. Мужские черепа группы Б (впускные погребения в насыпи сопки) также брахикранные, отличаются от предыдущих значительно меньшей высотой и массивностью, сглаженностью

рельефа. Лицо уже и ниже, профилировано умеренно, в одинаковой степени на обоих уровнях. Высота переносья и угол выступания носа средние. Внешне черепа групп А и Б очень сильно различаются. Женские черепа обеих выборок довольно грацильны и имеют более клиногнатное лицо, чем мужские.

Две финские группы XIII–XV вв. – «чудь» Верхнего Полужья (Репьи) и «водь» Ижорского плато (Великино) – имеют сходные характеристики лицевого отдела. Те и другие отличаются очень низким плоским лицом, маленькими низкими орбитами, широким, слабовыступающим носом. Половой диморфизм выражен слабо, что вообще характеризует многие финские группы: женские черепа по размерам не уступают мужским, хоть и имеют более сглаженный рельеф.

Согласно исследованию, среди серии черепов Новгородской земли XI–XVI вв. ранние (XI – первая половина XIII в.), как правило, отличаются долихокранной мозговой коробкой, резкой профилировкой лица. Кроме того, они более однородны, чем поздние.

В группах, датированных в широком диапазоне, нижняя временная граница которых XI–XII вв., удалось выделить два хронологических среза: XI – первая половина XIII в. и XIII–XIV вв. (временная трансгрессия обусловлена невозможностью более точно датировать погребальные комплексы). В более поздних выборках увеличивается черепной указатель, уменьшаются высота черепа и угол выступания носа, становятся уже орбиты. Все это вместе может

объясняться совокупным действием процессов смешения и эпохальной изменчивости.

Серии черепов из могильников XIII–XVI вв., как правило, значительно разнороднее. Комплекс взаимосвязанных признаков, выделенный по высоким коэффициентам корреляции, указывает на участие двух компонентов в сложении антропологических особенностей населения, оставившего эти памятники. Первый напоминает ранние долихокранные резко профилированные варианты, второй свойствен более поздним финским группам Полужья и Ижорского плато – грацильным, с уплощенным лицом.

При всей разнородности серий как в ранних, так и в поздних отмечаются некоторые общие черты. Например, независимо от высоты и ширины лица большинство характеризуется абсолютно и относительно низкой орбитой, а также широким или среднешироким носом.

Структура средневекового населения Новгородской земли

Рассматриваемые группы были подвергнуты каноническому анализу по 14 признакам (табл. 6).

Расположение мужских серий по КВ I (рис. 1) определяется различиями в продольном диаметре черепной коробки, высоте переносья и степени выступания носа, в меньшей степени высоте лица. Минимальное значение КВ I имеют черепа из Репьев

Таблица 8. Элементы канонических векторов для 66 мужских групп II тыс. н.э.

северо-востока Европы

Признак

КВ I

КВ II

КВ III

1. Продольный диаметр

–0,54

–0,50

0,47

8. Поперечный диаметр

0,71

0,44

0,24

17. Высотный диаметр

–0,44

0,19

–0,12

9. Наименьшая ширина лба

–0,40

0,36

–0,12

45. Скуловой диаметр

–0,11

0,07

–0,43

48. Верхняя высота лица

–0,37

0,94

–0,60

51. Ширина орбиты

0,35

–0,40

0,74

52. Высота орбиты

0,36

–0,35

0,28

55. Высота носа

0,55

–0,50

0,87

54. Ширина носа

0,05

–0,10

–0,06

77. Назомалярный угол

0,03

0,10

0,09

∠ zm’. Зигомаксиллярный угол

0,28

–0,43

–0,18

SS:SC. Симотический указатель

0,14

–0,30

–0,43

75 (1). Угол выступания носа

–0,26

0,40

0,71

Собственное число

24,8

16,6

14,6

Вклад в общую дисперсию, %

27,1

18,2

15,9

Таблица 9 . Средние значения КВ I для ранних и поздних новгородских серий, кривичей, финнов и групп Восточной Прибалтики

Группа

N

КВ I

s

Новгородцы

ранние

поздние

t

t

Новгородцы ранние

19

–0,81 ± 0,21

0,93

–

–

поздние

16

0,00 ± 0,15

0,59

3,00 **

–

Латыши и литовцы

9

–0,01 ± 0,14

0,44

2,43 *

0,04

Эстонцы

6

–1,11 ± 0,28

0,84

0,70

3,51 **

Проч. финны

8

0,75 ± 0,34

0,95

3,95 ***

2,41 *

Кривичи

6

–0,85 ± 0,31

0,71

0,09

2,78 *

Примечание: N – количество групп; s – среднее квадратическое отклонение; t – критерий Стьюдента.

-

* р < 0,05.

-

* * р < 0,01.

-

* ** р < 0,001.

ся в уменьшении длины и увеличении ширины черепа. Ранние и промежуточные по времени новгородские серии сильнее всего отличаются от поздних той же территории и финских (исключая эстонские) (табл. 9). Есть отличия также и от поздних балтов – латышей

KB I ------------------- О 65

•аб О в

Рис. 3. Расположение 66 мужских серий

II тыс. н.э. северо-востока Европы по КВ I. а – ранние группы (X–XIII вв.); б – поздние (XIII– XVI вв.); в – группы, датированные в широком диапазоне, включающие материал XI–XII вв. Цифровые обозначения групп соответствуют порядковым номерам в табл. 7.

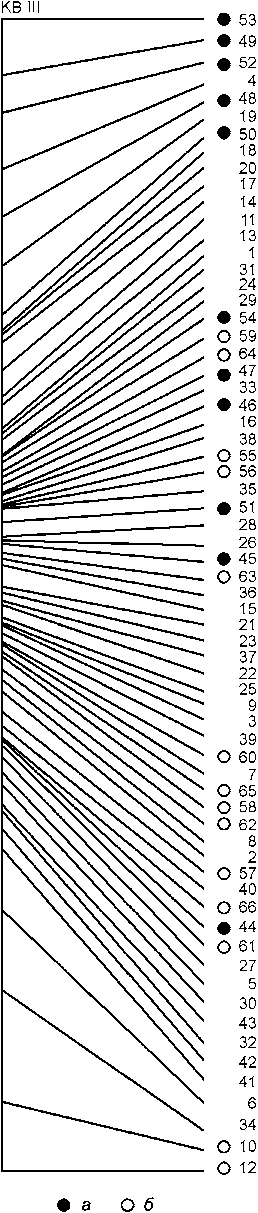

Рис. 4. Расположение 66 мужских групп

II тыс. н.э. северо-востока Европы по КВ III. а – балтские группы; б – финские. Цифровые обозначения групп соответствуют порядковым номерам в табл. 7.

-

и литовцев, с которыми в среднем очень сходно население Северо-Запада XIII–XIX вв.

Достоверные различия между ранними и поздними сериями сохраняются и по КВ II ( t = 3,49; р < 0,001).

Третий КВ описывает довольно сложное сочетание признаков, из которых основное значение имеют высота и угол выступания носа, ширина орбиты и в меньшей степени продольный диаметр. С противоположным знаком сюда входят высота и ширина лица, симотический указатель. Высокие положительные величины отмечены в балтских сериях, характеризующихся широкой орбитой и высоким носом по отношению к размерам лица, большой длиной черепной коробки, – у латышей Тервете и Селспилса, латгалов, селов, жемайтов. Одно из максимальных значений имеет выборка из Удрая. Близко к названным сериям находятся ранние группы Ижорского плато, ЮгоВосточного Приладожья, Заборья, Пскова. Сразу за латышами с территории, ранее принадлежавшей ливам (Яункандава), по убывающей расположились разновременные финские, древнерусские и более поздние русские серии. Наименьшие значения – у «води» Ижорского плато (Великино) и «чуди» Полужья (рис. 4). Связь с этнической принадлежностью здесь проявилась отчетливее, чем в первых двух векторах. Временные отличия фиксируются лишь между ранними и поздними группами Новгородской земли. Первые (включая промежуточные по времени) по средним значениям достоверно отличаются от 14 финских и 6 кривичских и сходны с балтскими. Вторые, напротив, мало отличаются от финнов и кривичей, но очень сильно – от балтов (табл. 10).

Третий КВ противопоставляет балтские и ранние новгородские краниологические серии с их широкой орбитой, высоким носом, большими продольным диаметром и углом выступания носа, относительно небольшими размерами лица поздним новгород-

Таблица 10 . Средние значения КВ III для ранних и поздних новгородских серий, кривичей, финнов и балтов

|

Группа |

N |

КВ III |

s |

Новгородцы |

|

|

ранние |

поздние |

||||

|

t |

t |

||||

|

Новгородцы ранние |

19 |

0,28 ± 0,18 |

0,78 |

– |

– |

|

поздние |

16 |

–0,27 ± 0,12 |

0,50 |

2,42 * |

– |

|

Кривичи |

6 |

–0,59 ± 0,21 |

0,51 |

2,65 * |

0,83 |

|

Финны |

14 |

–0,48 ± 0,23 |

0,86 |

2,54 * |

1,32 |

|

Балты |

11 |

0,78 ± 0,27 |

0,90 |

1,60 |

3,89 ** |

* p < 0,05.

** p < 0,001.

ским, финским и кривичским. Межгрупповая изменчивость, на которую указывает КВ III, во многом повторяет внутригрупповую, отмеченную для материалов XIII–XVI вв.

Анализ расстояний Махаланобиса дал следующие результаты. Удрайская – одна из серий древнерусского Северо-Запада, обнаруживающая значительное сходство с массивными краниологическими вариантами, характерными для балтского населения I – начала II тыс. н.э.

К группе из Озертиц, как и к другим с Ижорского плато XII–XIV вв., ближе всего позднее население Жемайты (в большей степени, чем литовцы из других районов), сохранившее архаические особенности, присущие ранним балтам.

Раннее население Пскова демонстрирует сходство с эстами XI–XII вв. Общность антропологического варианта могла сложиться в результате территориальной близости Псковской земли и Эстонии. Ранние эсты довольно сильно отличаются от населения Эстонии эпохи позднего средневековья и более похожи на ранних балтов.

Среди соответствий группам из Конезерья, Сла-венки, Раглиц Б и позднего Пскова присутствуют серии либо прибалтийско-финские, либо с сильной финской примесью. Население Славенки сходно с латышами Яункандавы, вероятными потомками ливов, и с поздними группами Ижорского плато, имеющими водский субстрат. Как уже упоминалось, в серии были обнаружены черепа ярко выраженного «лапоноидно-го» облика. Хотя эта серия в целом отличается от саамских, она все-таки ближе к ним, чем любая другая из привлеченных для анализа.

Население, оставившее каменные могилы Раг-лиц А, сближается лишь с карелами. Как отмечал В.И. Хартанович [1986], строение черепа у карел очень своеобразно и не имеет параллелей ни в одной из исследованных современных серий, за исключением коми-зырян. По результатам анализа, раглицкая группа А значительно ближе к карелам, чем коми-зыряне. Независимо от того, подтвердятся ли различия между обеими группами из Раглиц на большем материале, обе они тяготеют к финнам Балтийского региона и к русским, связанным с финнами по происхождению.

В результате внутри- и межгруппового анализов обнаружился комплекс признаков с высоким расоразграничивающим эффектом, противопоставляющий все финские группы всем балтским: ширина орбиты, высота носа и угол выступания носовых костей, варьирующие в одном направлении. Эти признаки находятся в обратной зависимости от размеров лица и высоты переносья. Таким образом, у балтов в целом абсолютно широкая орбита и высокий, сильно выступающий нос, у финнов – противоположное сочетание. Ранние новгородские группы тяготеют к балтскому полюсу, позд- ние – к финскому. Эти тенденции особенно существенны с учетом того, что и те, и другие далеко не однородны по своему составу. Примечательно, что синхронные первым кривичи имеют чрезвычайно ярко выраженные «финские» особенности. От них отличается полоцкая группа, которую считают балтской по происхождению [Денисова, 1990]. Действительно, судя по результатам анализа, она тяготеет к балтам, но гораздо менее отчетливо, чем ранние серии Новгородской земли.

Судя по расстояниям Махаланобиса, балтские параллели отмечаются преимущественно для ранних новгородских групп, финские – как правило, для поздних. Хотя сходство между ранними и поздними сериями невелико, на существование преемственности указывает комплекс взаимосвязанных признаков, обнаруженный в поздних группах Верхнего Полужья, Пскова и Ижорского плато.

Говоря о сходстве поздних новгородцев с финнами, нужно учитывать, что большая часть первых либо впитала в себя финский субстрат, либо является испытавшими древнерусское культурное влияние потомками местного финского населения. Это и серия Сланцевско-го р-на, и часть поздних групп Ижорского плато, и многие другие, в материальной культуре которых сохраняются следы прибалтийско-финских традиций.

Если финское влияние, проявившееся в поздних группах, исторически обусловлено и не вызывает сомнения, то несколько иначе обстоит дело с ранними сериями черепов, в сумме обнаружившими тяготение к балтским. Столь масштабное балтское присутствие на территории Новгородской земли отмечено прежде всего для дославянского времени (эпоха раннего железа), чему имеются археологические и топонимические свидетельства. Последние данные археологии и языкознания показывают, что ко времени заселения Русского Северо-Запада славянами (VII в. н.э.) группы балтов и финнов проживали на данной территории бок о бок, причем балты численно преобладали и приходили на эту территорию неоднократно, несколькими «волнами» и с востока (Поднепровье), и с запада (Повисленье) [Васильев, 2008]. Возможно, древнерусское население унаследовало антропологические черты от проживавших здесь балтов. Примечательно, что из 14 восточно-славянских групп X–XIII вв. с других территорий сходство с балтами обнаруживают лишь три. В рассматриваемом здесь случае сходство части балтов, славян и финнов может также свидетельствовать о едином древнеевропейском субстрате, когда-то имевшем широкое распространение.

Разумеется, нельзя исключать позднее участие иноэтничных элементов в сложении средневековых новгородцев. Так, скорее всего, не случайно ближайшие параллели ранней группе из Пскова обнаруживаются среди населения юго-востока Эстонии – территории, сопредельной с Псковской землей.

Обсуждение и выводы

Таким образом, антропологический состав средневекового населения Новгородской земли неоднороден как в ранний, так и в более поздний период. На протяжении XI–XVI вв. морфология черепа этого населения подвергалась воздействию эпохальной изменчивости, проявившейся в брахикефализации. Пик изменений падает на рубеж XIII–XIV вв., что отразилось на внутригрупповом и межгрупповом уровнях. Однако в то же время, начиная с XIII в., наряду с указанными изменениями происходили и другие, выразившиеся в появлении некоторых признаков «восточного» комплекса: уплощении лица и изменении его пропорций в сторону уменьшения высоты и увеличения ширины, уменьшении угла выступания носа и т.д., что говорит о расовой динамике. Подтверждением этому может служить облик финского населения данной территории (краниологический материал датируется XIII–XV вв.), у которого «восточные» особенности проявились наиболее ярко. На межгрупповом уровне различие между ранним (XI– XIII вв.) и поздним (конца XIII – начала XX в.) населением Новгородской земли выразилось в том, что первое сходно с балтами X–XVIII вв., а второе – с различными группами финнов того же времени.