Динамика стратосферного аэрозоля над Камчаткой и ее связь с геофизическими процессами

Автор: Шевцов Б.М., Бычков В.В., Маричев В.Н., Пережогин А.С., Шумейко А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 12 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Работа поддержана программой Президиума РАН № 16 «Изменение окружающей среды и климата: природные катастрофы»: часть 3 и проектом ИНТАС № 06-1000013-8823.

Короткий адрес: https://sciup.org/142118388

IDR: 142118388 | УДК: 550.388.2,

Текст статьи Динамика стратосферного аэрозоля над Камчаткой и ее связь с геофизическими процессами

Результаты лидарного зондирования принято представлять в виде относительного рассеяния , которое определяется по формуле

Р m ( H ) + Р a ( H ) 1-UP a ( H )R(H)= p . (H) = 1V H) •

где ρ a – коэффициент аэрозольного рассеяния, ρ m – коэффициент молекулярного рассеяния на нейтральных газовых компонентах атмосферы, H – высота зондирования.

Из интенсивности наблюдаемого сигнала I ( H ) с помощью записанного в приближении однократного рассеяния лидарного уравнения

I ( H ) = A p ( H )

H exp(-2 J p( h) dh)

H 2

где А – нормировочная константа, восстанавливается суммарный коэффициент рассеяния ρ =ρ а +ρ m , а величина ρ m вычисляется по формуле ρ m =0.432·10–3

P [мб] T [K]

[км–1], где давление Р и температура Т находят-

Динамика стратосферного аэрозоля над Камчаткой и ее связь с геофизическими процессами

Отношение рассеяния R(H)

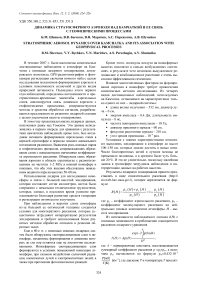

Рис . 1. Высотные профили 1 и 2 отношения рассеяний , полученные с интервалом 20 мин .

ся с помощью модели атмосферы MSIS или CIRA.

Примеры отношения коэффициентов рассеяния в зависимости от высоты даны на рис. 1. Профили 1 и 2, полученные через 20 мин при времени накопления 10 мин, демонстрируют динамичность стратосферных и ионосферных светорассеивающих слоев.

На рис. 1 представлены результаты лидарных наблюдений в атмосфере над Камчаткой, которые сопоставимы с данными, полученными ранее над г. Томск [1], но для высот в полтора раза меньших, т. е. до 50 км, где сопоставимость имела место и по интенсивности аэрозольных слоев, и по их динамике.

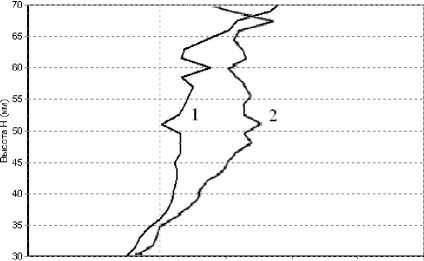

Однако на ионосферных высотах характеристики светорассеивания существенно отличаются. Результат восстановления профиля суммарного рассеяния ρ и вычисленное молекулярное рассеяние на нейтральных компонентах воздуха ρ m в зависимости от высоты показаны на рис. 2. Четырехчасовой интервал накопления сигнала позволил получить надежные усредненные данные измерений ρ до высот 150 км.

Разность между кривыми 1 и 2 на рис. 2 начинает нарастать на ионосферных высотах примерно как плотность электронов. Это указывает на то, что рассеяние в этой области высот определяется в основном флуктуациями плотности ионосферной плазмы, в то время как в стратосфере – флуктуациями нейтральных компонентов атмосферы.

Аэрозольные слои в стратосфере во время магнитной активности и их механизмы образования рассматривались в работах [1, 2]. Показано, что их появление в эти периоды связано с вариациями интенсивности космического излучения и высыпаниями заряженных частиц из радиационных поясов.

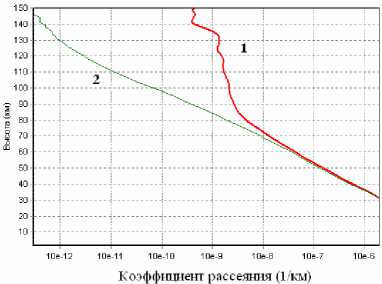

Обнаружена связь образования аэрозоля в верхней стратосфере с зимним аномальным поглощением радиоволн в нижней ионосфере [3]. Показано, что причиной этому является наличие водяного пара на этих высотах, который способствует как образованию светорассеивающих слоев, так и увеличению степени ионизации атмосферы, усиливающему поглощение радиосигналов мегагерцового диапазона. Корреляция минимальной частоты fmin, на которой появляются радиоотражения от ионосферных E- или F-слоев, с возникновением аэрозоля в стратосфере показана на рис. 3. Коэффициент корреляции 0.8.

Рис . 3. Суммарное (1) и молекулярное на нейтральных компонентах (2) рассеяние в зависимости от высоты .

Рис . 3. Средний за ночные часы ход fmin по данным ст . Ключи за январь – март 1998 г .: 2 – появление аэрозоль ных слоев .

Постоянно присутствующие светорассеивающие слои на ионосферных высотах, как было показано выше, связаны с флуктуациями плотности плазмы, а спорадические слои, как правило, метеоритного происхождения представляют собой или пары металлов, или пылевую плазму с размером частиц около 70 нм. Современное состояние лидарных исследований ионосферы подробно изложено в отчете CEDAR lidar community [4].

Лидарные наблюдения в области низкой концентрации электронов, т. е. в области нижней ионосферы на высотах 60–80 км (см. рис. 2), где использование ионозондов неэффективно, хорошо дополняют радиозондирование атмосферы. По данным лидар-ных измерений коэффициента молекулярного рассеяния на флуктуациях плазмы в D-области высот можно восстанавливать десятиминутные вариации профиля плотности электронов с пространственным разрешением по вертикали и горизонтали 1 км. Сопоставление этих данных с процессами в стратосфере позволит лучше понять механизмы ионизации воздуха и образования аэрозолей.

Работа поддержана программой Президиума РАН № 16 «Изменение окружающей среды и климата: природные катастрофы»: часть 3 и проектом ИНТАС № 06-1000013-8823.