Динамика трансформации культуры в переходном процессе

Автор: Ионесов Владимир Иванович

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Рубрика: Социальные инновации в культурном процессе

Статья в выпуске: 1 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

Что заставляет нас говорить о подъёме и спаде функциональной активности культуры и что, собственно, образует точку отсчета (исходный субстрат) в динамике культурных изменений? Над чем возвышается и под что спускается культура? Очевидно, что без отправного пункта или стартовой площадки культурного движения запуск этих процессов невозможен. От чего же и куда идёт процесс культурной трансформации? Что поддерживает и направляет восходящую и нисходящую трансформационную активность культуры? В статье предлагается различать два направления культурной трансформации - вектор подъёма (рост стационарности) и вектор спада (рост кризиса). Представляется, что векторы подъёма и спада задаются экзистенциальной сущностью человека, его родовой открытостью и незавершённостью. Эти векторы служат основными механизмами культурной и социальной адаптации. В статье обосновывается не только восходящий и нисходящий векторы переходного процесса, но и раскрываются значения институциональной и имагинативной моделей трансформации культуры

Трансформация культуры, переходный процесс, адаптация, институционализация, имагинация, кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/14238972

IDR: 14238972 | УДК: 008.

Текст научной статьи Динамика трансформации культуры в переходном процессе

В динамике трансформации культуры, в первую очередь, выделяются два вектора трансформации – подъём и спуск . Экзистенциальная природа человека служит фундаментальным основанием для запуска всех трансформационных процессов в культуре и является генеральным индикатором её конструктивных и деструктивных модификаций. Экзистенцию человека можно рассматривать как ядро культурной гравитации социума.

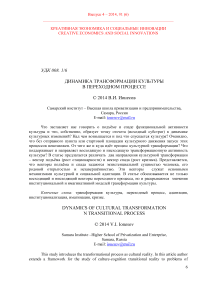

Вектор подъёма выражает направленное движение культуры по пути структурно-институционального восстановления основных параметров функционирования социальной системы. Одновременно происходит укрепление стационарного поля культуры. Культурный подъём сопровождается освоением новых пространств культурной жизни и выражает рост масштабов сферы постоянства / стационарности посредством опредмечивания и упорядочивания окружающей среды. Вектор спада , нисходящий тренд переходного развития, напротив, демонстрирует поступательное снижение уровня структурно-институционального конструирования культуры и нарастающий спад её функциональной активности. При этом в социодинамике культуры наблюдается рост изменчивости, неопределенности, стихийности. Это связано с синдромом структурно-институциональной недостаточности и дефициентности культуробытия. Вектор культурного спада очерчивает движение культуры в сторону её разупорядочивания и дезорганизации и потому сопровождается расширением сферы изменчивости и непостоянства (рис.1).

Несмотря на свою разнонаправленность, векторы подъема и спуска образуют единую (общеродовую) траекторию культурной трансформации антропосферы, поскольку они в равной мере обусловлены экзистенциальной сущностью человека. Эта траектория подчёркивает восходящее и нисходящее движение культуры и выражает девиацию (отклонение) от

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS заданной экзистенциальной константы в бытии человека. Сплошная траектория культурной трансформации или девиации антропосферы может быть обозначена термином аберрация. Аберрация выступает в культуре как реакция на экзистенцию человека.

Рис.1

В онтологии транзитивного движения культуры аберрация разворачивается в двух бинарных направлениях – институциональном и имагинативном [Ионесов, 2011]. Каждое из этих направлений или траекторий развития образуют в истории культуры парные противопоставления, бинарно дистанцированные от уровня (константы) экзистенции человека. Экзистенция человека помещает его в перманентное состояние антропологической недостаточности и раздвоенности. Его постоянно преследует противоречие между средой и организмом.

Человеку недостаёт биологической защищенности, поскольку он не инкорпорирован в окружающий мир в силу своей неспециализированной природной сущности. У него нет своей природной ниши, где бы снималось всюду преследующее его противоречие между средой и организмом. Его желанный дом – это весь мир, представленный человеку в виде открытого природного пространства, которое, однако, нужно ещё обустроить – выстроить стены, маркировать территорию, спланировать деятельность, организовать социальные связи, т. е. опредметить (упорядочить) среду своего обитания, и при этом не сойти с ума от ужаса жизни. Этот ужас предстаёт человеку благодаря сознанию – способности видеть мир со стороны.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Сознание позволяет видеть человеку в природе даже то, что видеть ему «противопоказано», т. е. замечать больше того, что позволяют решать его физические, интеллектуальные и материальные возможности. Мир предстаёт в его сознании многогранным калейдоскопом, где отыскать верный путь среди множества дорог и тропинок почти невозможно. Как отыскать спасительный для культуры путь в мятежных скитаниях жизни? Как найти правильное решение среди множества неправильных? Как остановить время в быстроменяющемся природном потоке, преодолеть смерть, разглядеть и понять мир, в котором предстоит человеку не просто выжить, но и стать его покорителем? И, наконец, как при этом не сойти с ума, каждодневно решая вечные и неразрешимые вопросы своего существования?

В самом деле, когда бесконечно изменчивый и подвижный мир, как бы вращается в стороне от человека (ибо человек выбит из своей природной ниши и живёт не на стороне природы, а в «эксцентрическом мире» культурного «зазеркалья»), весь окружающий мир в глазах индивидуума предстаёт бесформенным и размытым. Эта ситуация подобна тому, как если бы мы наблюдали за вращением Земли со стороны. Пока мы вращаемся вместе с Землей, мы не замечаем ее вращение. Но будь мы её сторонними наблюдателями, вырванными за пределы земного притяжения, то перед нами все земные ландшафты расплылись бы в тумане. Образно говоря, нечто аналогичное произошло и с человеком, после того, как он был «изгнан» природой и стал наблюдать за ней со стороны. Но как разглядеть и понять «быстровращающийся» мир? Для этого есть только одно средство – это воображение. Именно воображение наделило человека способностью останавливать убегающую от него реальность. Спасительная сила воображения, блистательно обоснована Я. Э. Голосовкером в его концепции «имагинативного абсолюта» [1987].

Обозначить мыслью, или закадрировать те или иные фрагменты ускользающей реальности, означало для человека обрести способность останавливать бег времени. Это позволило человеку воспринимать мир через островки постоянства, явленные в слове, знаке, символе, художественном образе, социальном институте, вещественном артефакте. Мысль и воображение стали важнейшими инструментами в экранизации природы, они сделали возможным закадрировать реальность и инкорпорировать её в сознание. Перед лицом экзистенциальных вызовов человек должен постоянно решать две основные задачи своего выживания. Первая задача – институализировать и преобразовать внешний мир (переработка продуктов природы и их перевод в продукты культуры, структурирование социума). Вторая задача – упорядочить внутренний мир антропосферы (мифохудожественное творчество и эстетико-символическое конструирование), т. е. опредметить или окультурить среду своего обитания как материально, 9

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS так и духовно. Этими императивами задаются соответственно две траектории культурного развития – институциональная трансформация и трансформация имагинативная. Траектория понимается в данном случае как дефилированный пространственно-временной континуум, образованный последовательными перемещениями и трансформациями состояний сущности.

Траектория институциональной трансформации (аберрации) в развитии культуры выражает вектор структурной материализации культурных потенций и предметно-нормированных сущностей. Эта траектория развития обозначает в антропосфере направленность в конструировании так называемого соматического (формообразующего) поля культуры, иными словами, её телесного каркаса и институализированной предметности. Траектория институциональной трансформации конституирует ареал функциональных возможностей культуры. Культурными манифестантами институциональной аберрации выступают экономическая деятельность, политические движения, социально-правовые регуляции, идеологические системы, социально-этические постулаты и пр. Поскольку уровень экзистенции человека задаёт так называемую фундаментальную точку отсчета в содержательном заполнении антропосферы, культурное пространство можно условно разделить на две области: а) область структурно-институциональной насыщенности (гиперэкзистенциальный комплекс) и б) область структурноинституциональной недостаточности (субэкзистенциальный комплекс).

Гиперэкзистенциальный комплекс, или уровень надгенетической трансмиссии культуры, отражает надстроечные процессы экстрасоматического порядка, смысл и назначение которых – компенсировать родовую (антропологическую) экзистенциальную дефициентность человека. Под дефициентностью понимается структурнофункциональная (системная) недостаточность параметров отношений сущностей, нарушающая порядок, равновесие и полноту связей в организации жизнедеятельности культуры. Посредством институционального конструирования и структуризации социального пространства культура выстраивает для себя защитные стены самообороны и, тем самым, поддерживает необходимую устойчивость в противостоянии с природой. На уровне гиперэкзистенциальной активности культура отвоёвывает у природы то, что ей недостаёт.

Тогда как субэкзистенциальный комплекс, или уровень, выражает процессы деструктивного характера, связанные с разрушением экстрасоматической (надстроечной) организации культуросферы (раскультуриванием) и с дегенерацией всех её функциональных структур. В субэкзистенциальном локусе культуросферы происходит переход от 10

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS надгенетической модели социальной адаптации к наиболее примитивным формам биоантропологического выживания. Данный процесс можно обозначить термином «денудация», при которой происходит разрушение верхних структур культуры и обнажение её примордиальных (корневых) оснований.

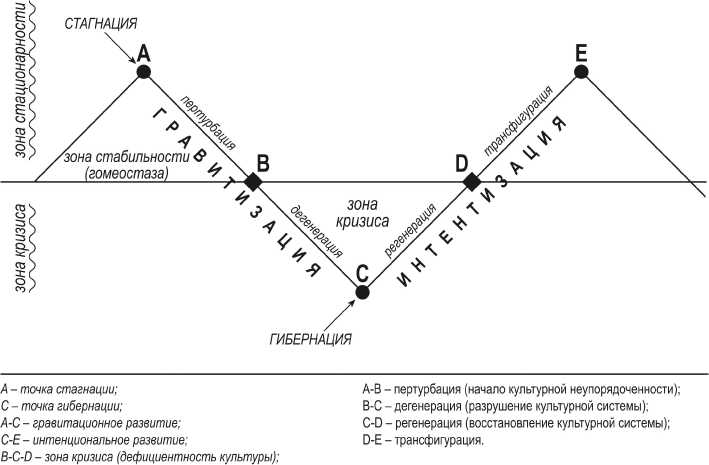

Таким образом, трансформационное движение культуры конституирует надэкзистенциальный и субэкзистенциальный комплексы в двух содержательных проекциях: зону стационарности и зону кризиса (рис.2). Траекторией институциональной аберрации очерчивается и обрамляется так называемый большой переходный цикл смены двух состояний в развитии культуры. Каждое из этих состояний сущностей образует в трансформационном движении культуры своего рода малый переходный цикл [Ионесов, 2008].

Аберрация как реакция экзистенции

Рис. 2

В стационарной зоне своего развития культура пребывает в относительно стабильном состоянии, поскольку в ней поддерживается и воспроизводится институционально заданный функциональный порядок (гомеостаз). Способность культуры воспроизводить этот порядок и обеспечивать стабильное развитие системы можно обозначить термином «культурная константность». Константность как разновидность инвариации, характеризуется тем, что культура сохраняет в неизменном виде свои основные стереотипы восприятия действительности при сравнительно широком диапазоне изменения условий восприятия и выражает свою способность поддерживать относительное внутреннее постоянство в окружении сильно меняющейся среды. Стабилизация позволяет культуре 11

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS сохранять в течение заданного времени необходимый баланс отношений с внешней средой. Стационарное положение культуры определяет также её интеративность (интерацию), при которой одни и те же изменения сущностей или системы повторяются внутри определенного временного континуума.

В зоне кризиса культура испытывает функциональную недостаточность, вызванную в первую очередь дефициентностью своих структурно-институциональных сущностей. Это есть зона нарастающей диссипации и дисперсности. При диссипативной трансформации культуры, система теряет свой энергетический ресурс, часть которого переходит в другие виды энергии. При дисперсности происходит расслоение, разложение, разделение и рассеивание элементов сущностей или системы. В результате культура подвергается хаотичной турбулентности и опасности саморазрушения. Дефициентность культуробытия расслабляет и деформирует организационную структуру социума и дезинтегрирует его функциональную систему.

Кризис культуры – это всегда деструктурация системы. Деструктурация – одно из сопутствующих кризису состояний, при котором происходит ослабление, деформация, распад и разрушение структурной упорядоченности культурной системы. В состоянии выраженной деструктурации культура оказывается неспособной противостоять вызовам внешней среды и всё сильнее погружается в стихию разрушительной изменчивости и хаоса.

Второе направление культурной трансформации определяется траекторией имагинативной аберрации . Имагинативная трансформация фиксирует направление развития духовно-мировоззренческих дискурсов / нарративов культуры. Это так называемые воображаемые (рефлексивные), структурно неоформленные сущности, свободные от институализированных фигурантов культурной системы. Имагинативная трансформация оппозиционирует институциональной аберрации как её художественно переработанный образ (имагинатив), отображающий, с точностью до наоборот, структуральные установки предметно-нормированной культурной реальности. Под имагинативом в культуре понимается воображаемая и предельно упорядоченная экранизация (манифестация) неупорядоченной действительности.

Имагинация проецирует сферу не институализированных отношений и выражает содержательную, т. е. имманентно заданную парадигму антропосферы культуры. Если доминантой институциональной зоны является телесность, т. е. формообразующий структурант, то доминанта имагинативной сферы – духовность, т. е. мифо-художественный конструкт. В силу своей художественно-рефлексивной сущности имагинативная 12

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS аберрация выполняет в культуре компенсаторную функцию. Если на институциональной стороне культуры сосредоточиваются и развёртываются технологические возможности, то на стороне имагинативной аберрации манифестируются культурно-дефициентные сущности антропосферы. Имагинативная сторона культуры – это своего рода изнанка (негативный образ) культурной избыточности. Манифестантами имагинативной аберрации в культуре выступают различные художественно-символические конструктанты – мифотворчество, искусство, фольклор, символикоритуальные комплексы, эстетические установки, романтические видения, неформальные движения пр.

Траектория имагинативной трансформации конституирует в обратно пропорциональном порядке институциональной аберрации транзитивное движение и пространство мифо-символического поля культуры, или так называемый большой переходный цикл культурной имагинации . В этом транзитивном пространстве также выделяются большой и малые переходные циклы, которые в свою очередь образуют зоны мифологии стабильности и мифологии кризиса. Область малых переходов распадается на два соответствующих ареала, условно определяемых нами как гиперэкзистенциальный и субэкзистенциальный имагинативные комплексы.

Зона мифологии стабильности сосредоточивается на гиперэкзистенциальном имагинативном уровне культурного пространства и является частью большого бинарно-оппозиционного комплекса транзитивного цикла. Эта имагинативная зона конституируется как параллельный мир или мифо-символическое отображение зоны предметноинституционального формотворчества культуры.

Культура как экстрасоматический адаптивный способ организации социальной жизни формирует два защитных механизма единой системы выживания. На одном полюсе культурного пространства лежит предметность (материально-нормированный мир), на другом – воображение (мифология). Двойная структура социальной защиты предполагает и организовывает необходимый баланс отношений внутри антропосферы и обеспечивает определенную устойчивость культурного развития социума. Бинарная соположенность культурных сущностей (тело и дух) в структурном поле перехода оптимизирует функциональные связи внутри системы и позволяет осуществлять регенеративную корректировку в кризисный период транзитивного цикла.

Если на институциональной стороне культуры начинается деструктурация, системный распад и деформация, вызывающие острую культурную недостаточность и угрожающие жизнеспособности культуры, то на её имагинативной стороне, напротив, объявляется тотальная мифосимволическая мобилизация и пышно развиваются художественные сюжеты 13

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS с выраженной идеализацией и сакрализацией антропосферы. Институциональная деструктурация и кризисный хаос компенсируются имагинативной активностью, гипермифологизацией порядка и сакрализацией стабильности. Вот почему человек больше всего нуждается в красоте и сильнее всего цепляется за неё, именно тогда, когда ему плохо. Пир во время чумы – это больше, чем красивая художественная метафора, это императив выживания культуры и её важная онтологическая составляющая. Конструируя новый порядок из мифологем и романтических образов, культура обретает для себя жизненно важный тыл и необходимый плацдарм для нового культурного наступления. Кризисная культура своей расструктуренной реальностью запускает процесс имагинативной реструктуризации и, тем самым, удерживает культуру от сползания в пропасть гибельного раскультуривания. В этой связи, можно сказать, что кризис выступает лучшим катализатором имагинативного порядка и стабильности и является стартовой площадкой для культуротворчества. Как только культура преодолевает полосу структурной дефициентности и вступает в область институциональной стационарности, на противоположной стороне культуросферы нагнетается имагинация нестабильности и кризиса.

Зона мифологии кризиса обратно пропорционально отображает процессы структурной институционализации в стационарном поле культуры и конституирует имагинативное пространство неформальных импровизаций и художественных экспериментов. Стационарное поле структурного постоянства и стабильности дополняется имагинативным континуумом идеализированной изменчивости и эстетизированной маргинальности. Если на институциональной стороне культуры усиливается гиперструктурация и стационарная избыточность, то на имагинативной стороне культуросферы, напротив, активизируется мифотворческие обоснования культурной недостаточности и сакрализируются сопутствующие кризису явления. Мифология кризиса есть обратная сторона, или сублимация, стационарного порядка и стабильности.

В ситуации институциональной константности и социального застоя культура освобождается от своей закостенелости в ненормативном мифотворчестве и в альтернативных мировоззренческих движениях, ориентированных на протестные ценности и культивирующих образцы социального неповиновения, противостояния и независимости. В этом оппозицировании культура обретает необходимый баланс отношений между избыточной институционализацией, абсолютизирующей силу постоянства, равенства и порядка и мифо-символической имагинацией, идеализирующей силу социокультурной изменчивости, неравенства и беспорядка. Благодаря оппозиционированию двух противоположных установок (постоянства / порядка и изменчивости / хаоса) культуре удаётся 14

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS поддерживать устойчивость своего развития и обеспечивать необходимые условия для обновления системы.

Например эпоху барокко не случайно называют эпохой роскоши и смятения [Скрайн, 1987]. Смятение усиливает воображение (роскошь). Проявлением смятения является голод, чума, религиозные распри (Тридцатилетняя война (1618-1648), в 1622-28 – чума в Амстердаме, 1665 – чума в Лондоне). Укрепление институциональности (института абсолютной монархии) сопровождается разочарованием, болью, страданием, что особенно характерно для испанского барокко, с предельным драматизмом передающей страдания и скорбь Христа (ср.скульптуру «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (ок.1625 г) кордовского скульптора Хуана де Месы (Севильский собор). Показательны слова одного из персонажей героической пьесы Джона Драйдена «Ауренг-Зеб» (1675), который говорит: «»Мы боимся стать неизвестно чем, оказаться неизвестно где». Вот это «неизвестно чем» и «неизвестно где» и есть феномен чисто переходного состояния.

Таким образом, ось бинарной оппозиции – институализированных и имагинативных сущностей в структурном поле антропосферы – образует единый комплекс жизнеспособности и социодинамики культуры, что определяет содержание и направленность культурного развития вообще и трансформационного процесса, в частности. Показательны, в этой связи, примеры того, как во время революций, войн и институционального надлома в переходной культуре активизируются мифо-символические имагинации священной победы и нового миропорядка, нерушимого единства и братства, ожидания великого будущего, чудесного спасения (избавления), религиозного / идеологического преображения, торжества мира и социальной справедливости и другие парадигмы культурного постоянства и стационарности. Именно эта симптоматика выразительно проявилась в истории России в период революции 1917 года, Гражданской и Великой Отечественной войн, постсоветское время.

Тогда как на этапе стационарного гиперинституализированного развития в имагинативном пространстве культуры, напротив, проецируются образы внешних и внутренних врагов, растут диссидентские и неформальные движения, усиливаются ожидания реформ и социальных потрясений, идеализируются нетрадиционные ценности, абсолютизируются факторы борьбы, риска, опасности, всего того, что культивирует и сакрализирует парадигмы изменчивости и преобразования. Такого рода культурные симптомы ярко представлены в истории противостояния двух сверхдержав (США и СССР) с их институционально-избыточными стационарными системами. Этому противостоянию сопутствовало пышное социальное мифотворчество «холодной войны» и непрерывный поиск внешнего врага. Об этом красноречиво свидетельствуют распространенные в этот период 15

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS мифы об империи зла (СССР), грядущем распаде коммунизма, углубляющемся кризисе капиталистической системы, агрессивном оплоте империализма (США) и т. п.

К этому следует добавить распространенную и нагнетаемую в это время практику преследования инакомыслящих. Например, в период так называемого застоя в СССР формируется диссидентское движение и организовывается непримиримая с ним борьба. Несколько ранее в США жесткому преследованию подвергаются лица, симпатизирующие коммунистической идеологии (политика маккартизма).

Итак, культуре приходится непрерывно меняться для того, чтобы поддерживать и воспроизводить своё постоянство. Всё, что позволяет нам двигаться вперёд, разрешать конфликты, продвигать инновации и преобразовывать общество, так или иначе, связанно с изменениями, а точнее, с культурными переходами. Любое наше действие в пространстве социальной жизни переводит нас в новое положение, а значит, изменяет реальность, от которой во многом зависит то, что будет завтра. Сегодня наступает время глобального перехода, преобразующая сила которого складывается лишь из множества индивидуальных переходов – каждой отдельной культуры, нации, группы, индивидуума. Без этого объединительного сложения и мультикультурного взаимодействия глобализация становится источником социального напряжения и конфликтов в современном мире. Смысл культуры открывается именно на переходе и благодаря переходу. Быть на переходе – значит участвовать в становлении новой культурной реальности.

Список литературы Динамика трансформации культуры в переходном процессе

- Голосовкер Я.Э. Логика мифа/Я.Э. Голосовкер. -М.: Наука, 218 с.

- Ионесов В.И. Трансформации в культуре: модели переходного развития и социальной адаптации/В.И. Ионесов//Трансформации: риск, кризис, адаптация. Материалы Четвёртой междунар. науч-практ. конф. «Социальные инновации в культурном процессе». Сб. ст. Отв. ред. В.И. Ионесов. -Самара: Изд-во Самарского научного центра РАН, 2008. -С. 72-101.

- Ионесов В.И. Культура на переходе: императивы трансформации и возможности развития/В.И. Ионесов. -Самара: Век # 21, 2011. 537 с.

- Скрайн П. Эпоха роскоши и смятения./П. Скрайн//Курьер ЮНЕСКО, 1987. С. 4-8.