Динамика валового внутреннего продукта как индикатора состояния российской экономики

Автор: Шелкунова Т.Г.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 10 (20), 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен анализ возможных направлений воздействия на динамику валового внутреннего продукта России. Исследованы перспективы воздействия на отдельные компоненты ВВП, а также выполнена анализ актуальных исследований в сопряженных областях, посвященных различным аспектам воздействия на экономический рост и его факторы, такие как человеческий капитал, инвестиции в инфраструктуру, внедрение ресурсосберегающих и природосберегающих технологий. Получен вывод о целесообразности повышения инновационной активности в интересах обеспечения экономического роста.

Ввп, экономический рост, экономическое развитие, инфраструктура, инновации и инвестиции, кризис, стагнация

Короткий адрес: https://sciup.org/170189601

IDR: 170189601

Текст научной статьи Динамика валового внутреннего продукта как индикатора состояния российской экономики

Валовый внутренний продукт (ВВП) является одним из важнейших показателей в системе национального счетоводства. Как обобщающий показатель он применяется для расчетов темпов роста производства и оценки важнейших макроэкономических процессов. Объем ВВП России за второй квартал 2016 г. равнялся 19979,4 млрд. руб., что составляет 99,4% от того же периода 2015 г. и 107,0% относительно первого квартала 2016 г. В сопоставимых периодах снижение ВВП обусловлено рядом обстоятельств, среди которых нельзя не отметить изменение вектора отношений хозяйствующих субъектов в сторону рациональных и иррациональных ожиданий [1, с. 49], заставляющих участников рынка пересматривать свои позиции относительно текущего потребления и инвестиционных планов и программ, что имеет значительный потенциал инерционного разви- тия, если изменения в деловой активности не произойдут в лучшую сторону.

Особо информативным является индекс-дефлятор ВВП, т.е. ценовой индекс, рассчитываемый для оценки изменения уровня цен на товары и услуги за определенный промежуток времени. Индекс-дефлятор ВВП во втором квартале 2016 г. составил 104,2% по отношению к ценам второго квартала 2015 г. и 100,6% по отношению к ценам первого квартала 2016 г.

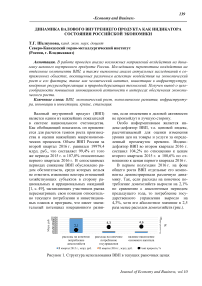

В первом полугодии 2016 г. на фоне общего роста ВВП отдельные его компоненты демонстрировали различную динамику. Так, если расходы на конечное потребление домохозяйств выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то потребление государственного управления выросло на 4,3%, хотя его абсолютное значение в 2,5 раза менее расходов домохозяйств (рис.).

расходы на конечное потребление домохозяйств расходы на конечное потребление госуправления валовое накопление основного капитала

II квартал 2015 г., млрд. руб.

II квартал 2016 г., млрд. руб. Темп прироста, %

Рисунок 1. Структура использования ВВП в текущих рыночных ценах

Еще более быстрыми темпами увеличивалось валовое накопление капитала: темп его прироста составил 16,6% по сравнению с величиной аналогичного периода предыдущего года. При этом наибольшую долю роста обеспечило положительное изменение запасов материальных оборотных средств, величина которых выросла на 65 млрд. руб., тогда как годом ранее за этот же период имело место сокращение на 321,2 млрд. руб. Прирост основного капитала был также положительный (на 4,6%), причем значительная часть прироста была обеспечена налоговыми маневрами компаний, прибегавших к изменению амортизационной политики с целью эко- номии, возможности получения которой описаны в работе И.В. Мамоновой [2].

Предшествующее падение запасов материальных оборотных средств, как утверждает А.В. Казанский и соавторы, является закономерной реакцией экономики на сжатие ликвидности вследствие сокращения кредитной активности и недоступности иных финансовых инструментов [3].

На 41% по сравнению с первым полугодием 2015 года сократился чистый экспорт (с 1804,1 до 1064,6 млрд. руб.). В процентах от ВВП первого полугодия 2016 г. это составило 3,8%, что можно признать существенным сокращением, обусловленным увеличением импорта, который годом ранее существенно замедлился (табл. 1).

Таблица 1. Динамика элементов использования ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года

|

Элементы использования ВВП |

II квартал 2015 г. |

II квартал 2016 г. |

|

ВВП |

95,5 |

99,4 |

|

в том числе: |

||

|

расходы на конечное потребление |

93,6 |

95,9 |

|

домашних хозяйств |

91,9 |

94,8 |

|

государственного управления |

98,2 |

98,8 |

|

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства |

100,6 |

100,1 |

|

валовое накопление |

71,3 |

105,7 |

|

валовое накопление основного капитала |

92,7 |

95,7 |

|

экспорт |

100,5 |

100,0 |

|

импорт |

69,9 |

93,3 |

Сопоставляя итоги второго квартала 2016 г., необходимо отметить максимальное падение показателя импорта, уровень которого составил 93,3% от соответствующего периода 2015 г. По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года помимо импорта наблюдается сокращение расходов домашних хозяйств (95,9%), государственного управления (98,8%), валового накопления основного капитала (95,7%). Неименным остался уровень экспорта и крайне незначительно выросли расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (100,1%). Именно в снижении зависимости от импорта, как показано в исследовании Т.Р. Тускаева и соавторов, многие российские регионы имеют возможность найти свои конкурентные преимущества, особенно в сегменте продовольственного обеспечения [4].

С точки зрения перспектив динамики ВВП необходимо отметить, что определяющими драйверами роста будет не столько факторы роста доходов, сколько факторы сокращения расходов [5, с. 97], особенно тех из них, которые можно отнести к непроизводственным. На современном этапе, как отмечает В.В. Даитов [6], высокую значимость обретают инвестиции в природосбережение и в ресурсосберегающие технологии, осуществляемые в рамках практической реализации концепции экологического менеджмента, позволяющие сократить «будущие» расходы за счет их замещения более рентабельными продуктами сегодня. Как отмечает В.В. Матвеев, сложившаяся технологическая база не позволяет обеспечить прежний рост потребления, например, первичной энергии на уровне более 2% в год в долгосрочной перспективе, в связи с чем «приоритетным становится ресурсосберегающий, наукоемкий тип развития промышленного производства и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических ресурсов» [7, с. 55].

В ряде исследований представлено обоснование зависимости между экономи- ческим ростом, измеренным темпами роста ВВП, и процессом модернизации экономики и общества. В частности, цикл работ А.Г. Поляковой постулирует необходимость государственного вмешательства в процесс модернизации и отводит органам государственной власти одну из главенствующих ролей в нем [8], доказывает приоритет модернизации над инерционным развитием и доказывает стратегическую целесообразность капиталовложений в развитие инфраструктуры [9], а также обеспечивает инструментарий неинерционного целеполагания, позволяющий обеспечить на уровне целей возможности поступательного экономического роста без противоречия с идеологией устойчивого развития [10].

Не менее значимый вклад в обеспечение поступательной динамики валового внутреннего продукта может обеспечить выстраивание современных механизмов стимулирования труда, способствующих повышению качества и сокращению потерь ресурсов [11, с. 32]. Немаловажным элементом в системе обеспечения экономического роста и развития является актуализация системы управления персоналом в части критериев эффективности, моделей, инструментов и методов. Это требует проведения специализированных исследований, поскольку результаты имеющихся «не охватывают всех комплексных проблем управления человеческими ресурсами и не позволяют в полной мере диагностировать систему управления персоналом» [12, с. 91].

В сложившихся макроэкономических условиях остро возрастает роль интеллек- туального потенциала страны как источника инновационных решений. Внедрение интернет-технологий при продвижении по пути формирования информационного общества, как подчеркивает Э.Г. Дадян, становится одним из факторов, определяющих конкурентоспособность российский предприятий [13]. В свою очередь А.А. Колотилин и О.Н. Коротун указывают на то, что способность национальной экономики к инновационным переменам является основным условием для перехода к новой ступени конкуренции – стадии инноваций. Как отмечают указанные авторы, «решающее значение в формировании устойчивого экономического развития обеспечивают передовая техника и технология, развитая научно-исследовательская база, расширение научно-технического сотрудничества стран» [14, с. 23]. При этом не менее актуальными и востребованными являются изменения в восприятии организации и предпринимательской инициативы как инновационного фактора развития экономики [15, 16].

Список литературы Динамика валового внутреннего продукта как индикатора состояния российской экономики

- Архангельская Т.А. Новый этап в развитии отношений страхователей и страховщиков России//Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. -2014. -№ 2. -С. 49-54.

- Мамонова И.В. Изменения в амортизационной политике организации.//Налоговед. 2009. № 1. С. 22-33.

- Базулин Ю.В., Гордеева О.Е., Дарушин И.А., Казанский А.В., Канаев А.В., Ковалев В.В., Коршунов О.Ю., Лукьянова Н.Г., Львова Н.А. Финансовые инструменты. -СПб.: СПбГУ, 2010. -86 с.

- Тускаев Т.Р., Кучиева М.В., Камбердиева С.С. Формирование стратегического направления инновационного и технологического развития АПК РСО-Алания//Известия Горского государственного аграрного университета. -2012. -Т.49. №1-2. -С. 315-317.

- Камбердиева С.С., Мамсуров А.Б. Перспективы внедрения аудита эффективности в систему государственного контроля как фактор развития региона//Устойчивое развитие горных территорий. -2011. -№ 4. -С. 96-101.