Динамика внутрикостного давления после высокой остеотомии большеберцовой кости у больных с гонартрозом

Автор: Макушин В.Д., Чегуров О.К., Гордиевских Н.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2003 года.

Бесплатный доступ

Произведено измерение ВКД большеберцовой кости у 20 больных с гонартрозом II-III ст. до лечения, непосредственно после высокой остеотомии большеберцовой кости и в течение последующих 4-5 дней. Установлено, что ВКД зависит от тяжести дегенеративно-дистрофических изменений в тканях сустава. Отмечен выраженный аналгетический эффект, обусловленный снижением ВКД на 30-35% после операции. Эффективность лечения достигнута в 98,5% случаев.

Гонартроз, остеотомия большеберцовой кости, внутрикостное давление

Короткий адрес: https://sciup.org/142120640

IDR: 142120640

Текст научной статьи Динамика внутрикостного давления после высокой остеотомии большеберцовой кости у больных с гонартрозом

В настоящее время, все более широкое распространение получают щадящие методы хирургического лечения гонартроза посредством высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости, конечной целью которой является улучшение репаративных процессов в тканях сустава. Исследованиями, проведенными в клинике патологии суставов Центра доказаны роль внутрикостной гипертензии в генезе болевого синдрома при гонартрозе и возможность достижения аналгетического эффекта после ре-васкулизирующей околосуставной остеоперфо

МАТЕРИАЛ

Нами обследовано две группы больных с одно- и двусторонним гонартрозом, у которых произведено измерение внутрикостного давления (ВКД) большеберцовой кости. Средний возраст больных – 55±5 лет. Продолжительность заболевания составляла от 6 до 10 лет. Пациенты при поступлении в клинику центра жаловались на боли различной интенсивности в колен- рации [1, 2]. Исследований, посвященных изучению динамики внутрикостного давления после высокой остеотомии большеберцовой кости у больных с гонартрозом коленного сустава, в отечественной и зарубежной литературе нам не встретилось.

Целью настоящей работы явилось определение взаимосвязи внутрикостной гипертензии с характером суставных болей при гонартрозе и влиянии остеотомии на динамику внутрикостного давления.

И МЕТОДЫ ном суставе. Боли в покое отмечались в половине случаев заболевания. В подавляющем количестве наблюдений пациенты отмечали сильные и мучительные ночные боли. Для облегчения болей больные принимали аналгетики и периодически лечились в санаториях и стационарах больниц. У всех больных отмечено снижение двигательной активности, что отражалось отри- цательно на качестве жизни. Особенно болезненным и трудным было преодоление лестничных маршей, вход и выход из общественного транспорта.

Первую группу составили 8 больных со II стадией гонартроза, вторую – 12 больных с III стадией гонартроза (по Н.С. Косинской).

Клинико-рентгенологический диагноз в необходимых случаях верифицировался с данными УЗИ и компьютерной томографией. У всех пациентов была асимметрия механической оси конечности от 5 ° до 20 ° . Фронтальная нестабильность коленного сустава отмечена у 1/3 пациентов.

Для измерения ВКД использовали обычные инъекционные иглы марки И-65. С помощью электродрели на операционном столе иглу с ман- дреном вводили в верхнюю треть диафиза большеберцовой кости. Мандрен удаляли, полость иглы заполняли изотоническим раствором хлорида натрия и подключали через гидравлическую систему к датчику давления. Запись проводили на Мингографе-4 фирмы «Siemens-Elema». Давление регистрировали в мм рт. ст. Исследования проводили в динамике: до операции, непосредственно после нее и в течение 5 последующих суток. Контролем служили результаты исследований перед оперативным вмешательством. Из полученных данных составляли невзвешанные вариационные ряды, определяли средние, ошибку, достоверность средних и их различий по Стьюденту. Все средние приведены с уровнем достоверности не менее 95%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ полученных данных показал, что у всех больных до выполнения оперативных вмешательств величина внутрикостного давления в костномозговой полости большеберцовой кости составила в среднем 19,89±2,38 мм рт.ст. (табл. 1).

Таблица 1

Общие показатели внутрикостного давления у больных с гонартрозом в динамике (сутки)

|

Срок исследования |

n |

М±m (мм рт.ст.) |

% |

|

До операции |

20 |

19,89±2,38 |

100 |

|

После операции |

18 |

13,56±1,99 |

68 |

|

1 сутки |

15 |

10,23±2,01 |

51 |

|

2 суток |

10 |

8,05±1,12 |

40 |

|

3 суток |

8 |

7,50±1,32 |

38 |

|

4 суток |

7 |

7,00±2,08 |

35 |

|

5 суток |

9 |

5,93±1,42 |

30 |

Данные таблицы 1 показывают, что непосредственно по окончании оперативного вмешательства ВКД снизилось до 13,56±1,99 мм рт.ст., или до 68% от исходного уровня. Клинически, соответственно, в 95% случаев уменьшались и исчезали боли. Затихали сильные и мучительные боли в суставе не только в покое и ночью, но и при движении. В последующие дни внутрикостное давление продолжало снижаться. Наиболее выраженное его снижение (30-35%) отмечено на 4-5-е сутки после операции. Благодаря этому больные избавлялись от постоянных ночных мучительных, ноющих болей. В половине наблюдений пациенты отмечали легкий характер болей при движении, которые проходили в покое. Незначительные, непостоянные ночные боли были отмечены в 15% случаев.

Сравнение полученных данных по тяжести патологии показало, что у больных со II стадией гонартроза (первая группа) абсолютное значение внутрикостного давления до операции составляло в среднем 22,00±5,07 мм рт.ст., с III стадией – 17,91±2,73 мм рт.ст. (табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей внутрикостного давления в большеберцовой кости у больных с гонартрозом в зависимости от тяжести патологии после остеотомии

|

Срок исследования |

Стадии |

n |

М±m (мм рт.ст.) |

% |

|

До лечения |

II |

8 |

22,0±5,07 |

100 |

|

III |

12 |

17,91±2,73 |

100 |

|

|

После операции |

II |

6 |

12,67±5,20 |

58 |

|

III |

11 |

15,00±1,61 |

84 |

|

|

1 сутки |

II |

5 |

9,20±5,77 |

42 |

|

III |

9 |

9,72±1,66 |

54 |

|

|

2 суток |

II |

3 |

8,81±5,02 |

40 |

|

III |

8 |

7,94±1,13 |

44 |

|

|

3 суток |

II |

3 |

8,36±5,16 |

38 |

|

III |

4 |

7,75±1,44 |

43 |

|

|

4 суток |

II |

3 |

8,00±5,03 |

36 |

|

III |

4 |

7,75±2,46 |

43 |

|

|

5 суток |

II |

3 |

2,77±0,90 |

12 |

|

III |

6 |

6,00±0,48 |

34 |

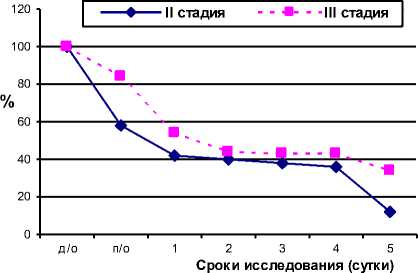

Из данных таблицы 2 следует, что непосредственно по окончании оперативного вмешательства ВКД у всех больных снизилось. Наибольшая величина его снижения отмечена у больных со II стадией гонартроза (42%), у больных с III стадией она составила 16% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика внутрикостного давления у больных с гонартрозом после остеотомии

По времени наиболее быстрое его снижение отмечено сразу после операции у больных первой группы (на 42%), у больных второй группы – на 1-е сутки после остеотомии (на 30%). В последующие дни давление продолжало снижаться у всех больных. Самые низкие его значения отмечены на 5-е сутки после операции: у больных со II стадией оно составило 2,77±0,90 мм рт.ст. (12%), с III – 6,00±1,48 мм рт.ст. (34%). Следовательно, прослежена четкая взаимосвязь между величиной снижения внутрикостного давления и стадиями гонартроза. Наибольшее снижение ВКД отмечено у больных со второй стадией гонартроза.

Таким образом, внутрикостное давление зависит от стадии гонартроза и является интегральным показателем, характеризующим состояние кровообращения в пораженной конечности. Высокие цифры ВКД свидетельствуют о нарушении внутрикостной микроциркуляции, венозном стазе, что вызывает боль в покое, а также после физической нагрузки. При этом, чем выраженнее и распространеннее степень дегенеративных изменений в коленном суставе при деформирующем артрозе, тем более мучительный ноющий характер болей. Полученные данные ВКД свидетельствуют о том, что после остеотомии получен эффект снижения внутрикостного давления, что важно для снятия и облегчения болевого синдрома при гонартрозе. Для улучшения субхондральной микроциркуляции целесообразно использовать этот метод в клинической практике наряду с восстановлением наиболее правильных биомеханических взаимоотношений суставных концов в коленном суставе.

Полученные данные исследований согласуются с рекомендациями и выводами работы В.И. Шевцова, В.С. Бунова и Н.И. Гордиевских [1] о стимуляции внутрикостного кровообращения и репаративной регенерации тканей.