Динамика запасов и использование сырьевой базы промысловых беспозвоночных в Баренцевом и Белом морях в 2000–2020 гг.

Автор: Баканев С. В., Матюшкин В. Б., Сенников А. М., Стесько А. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 3 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Гидробионты обладают высокой пищевой ценностью и являются важнейшим компонентом продовольственного обеспечения населения России. В ходе исследования представлена характеристика запасов и промысла камчатского краба, краба-стригуна опилио, северной креветки, исландского гребешка, морского зеленого ежа и других промысловых беспозвоночных в 2000–2020 гг. Сырьевая база промысла камчатского краба и краба-стригуна используется в полном объеме; индексы их промысловой биомассы составляют соответственно 215 и 430 тыс. т; освоение ОДУ – более 90 %. При сохранении текущей стратегии управления их промысловые запасы будут находиться на стабильном уровне или возрастать. Промысловый запас северной креветки в Баренцевом море и сопредельных водах находится в удовлетворительном состоянии (в конце 2020 г. оценивался на уровне 2,2 млн т); плотность распределения креветки в ИЭЗ России снизилась в два раза. Сырьевая база промысла исландского гребешка в Баренцевом море не эксплуатируется ввиду депрессивного состояния запаса: медиана промысловой биомассы находится на уровне 200 тыс. т, что ниже граничного ориентира по биомассе (224 тыс. т). Рост вылова морского ежа обусловлен возросшим интересом промысловиков к этому объекту. Ежегодный вылов морского ежа не превышает 10 % от рекомендованного, промысловые усилия распределены неравномерно по различным участкам прибрежья Мурмана. Кукумария, мидия, трубач, шримс-медвежонок, клемы, эвфаузииды вылавливаются в небольших количествах и остаются в категории малоиспользуемых объектов промысла.

Северный рыбохозяйственный бассейн, камчатский краб, краб-стригун опилио, креветка северная, исландский гребешок, морской зеленый еж, малоиспользуемыевиды, вылов, освоение запасов, North fishery basin, red king crab, snow crab, northern shrimp, icelandic scallop, sea urchin, underutilized species, catch, stock assessment

Короткий адрес: https://sciup.org/142234726

IDR: 142234726 | УДК: 592-152.6(268.45+268.46) | DOI: 10.21443/1560-9278-2022-25-3-270-284

Текст статьи Динамика запасов и использование сырьевой базы промысловых беспозвоночных в Баренцевом и Белом морях в 2000–2020 гг.

Баканев С. В. и др. Динамика запасов и использование сырьевой базы промысловых беспозвоночных в Баренцевом и Белом морях в 2000–2020 гг. Вестник МГТУ. 2022. Т. 25, № 3. С. 270–284. DOI:

Bakanev, S. V. et al. 2022. Assessment and fishery of shellfish stocks in the Barents and White Seas in 2000–2020. Vestnik of MSTU, 25(3), pp. 270–284. (In Russ.) DOI:

Степень освоения водных биоресурсов отражает интерес пользователей к различным видам гидробионтов и их доступность для промысла. Традиционные для пользователей запасы обычно вылавливаются в полном объеме, за исключением случаев, когда из-за изменений в структуре этих запасов (пространственного перераспределения скоплений гидробионтов, резкого изменения их биомассы и др.) промыслу приходится перестраиваться под новые условия.

Среди промысловых беспозвоночных Северного рыбохозяйственного бассейна ведущее место занимают северная креветка Pandalus borealis , краб-стригун опилио Chionoecetes opilio и камчатский краб Paralithodes camtchaticus . Крабы являются вселенцами в Баренцевом море: камчатский краб был намеренно завезен с Дальнего Востока в начале 60-х гг. ХХ в. ( Камчатский краб…, 2003 ), появление краба-стригуна опилио связывают с непреднамеренной интродукций; этот вид был обнаружен в баренцевоморских водах в 1996 г. ( Краб-стригун опилио…, 2016 ).

В Северном рыбохозяйственном бассейне длительное время осуществлялся драговый промысел исландского гребешка Chlamys islandica , который в 2018 г. был закрыт в Баренцевом море и существенно ограничен в Белом море ввиду депрессивного состояния запаса. В настоящее время начали возрастать уловы морского зеленого ежа Strongylocentrotus droebachiensis , запас которого ранее недоиспользовался. В Баренцевом море обитают потенциально промысловые виды беспозвоночных, вылов которых незначителен, однако при определенных условиях может быть увеличен. К ним относят кукумарию Cucumaria frondosa , мидию съедобную Mytilus edulis , модиолуса Modiolus modiolus , трубача Buccinum undatum , шримса-медвежонка северного Sclerocrangon ferox , S. boreas , северного криля - эвфаузиид родов Euphausia, Thysanoessa, Meganyctiphanes , а также серрипеса Serripes groenlandicus , клинокардиума Clinocardium ciliatum , исландскую циприну Arctica islandica , которых иногда объединяют под общим названием клемы.

Целью настоящего исследования является анализ использования сырьевой базы промысла беспозвоночных в морских водах Северного рыбохозяйственного бассейна в период 2000–2020 гг. (пространственного распределения гидробионтов, положения основных промысловых скоплений, состояния запасов, объемов вылова) и определение степени освоения запасов промысловых беспозвоночных.

Материалы и методы

В основу работы положены массивы данных по запасам промысловых беспозвоночных, собранных Полярным филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) ("ПИНРО" им. Н. М. Книповича), отражающие их промысел и оценку запасов в период 2000–2020 гг. Для формирования временных рядов промысловых данных использовали базу данных Полярного филиала "Промысел", сформированную на основе судовых суточных донесений (ССД) Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

В качестве входных данных при моделировании динамики запаса камчатского краба применяли индексы численности, полученные в ходе траловых съемок Полярного филиала в 1994–2011 и 2017–2020 гг., данные по стандартизированному улову на усилие в промысловые сезоны 2007–2020 гг. и среднему улову промысловых самцов на ловушку по результатам прибрежных ловушечных съемок 2008–2020 гг., а также величины промыслового запаса на акватории промысла в 2007–2020 гг., рассчитанные по модели истощения Лесли.

Для оценки запаса краба-стригуна использовали индексы численности, полученные по данным совместных российско-норвежских экосистемных съемок 2005–2020 гг., и показатели стандартизированного улова на усилие в промысловые сезоны 2013–2020 гг.

При моделировании динамики запаса северной креветки входной массив включал следующие временные ряды: 1) стандартизированные уловы на усилие норвежского промысла 1980–2020 гг.; 2) стандартизированные уловы на усилие российского промысла 2000–2020 гг.; 3) индексы запаса, оцененные по норвежским съемкам 1982–2004 гг.; 4) индексы запаса, оцененные по советско-российским съемкам 1984–2002 гг.; 5) индексы запаса, оцененные по совместным экосистемным съемкам 2004–2020 гг.

Для настройки модели при расчете биомассы исландского гребешка были выбраны два временных ряда: индексы промыслового запаса, рассчитанные по результатам специализированных драговых съемок Полярного филиала в 1991–2006 гг., и съемок, выполненных тралом Сигсби в 2009–2017 гг.

Для интегрированной оценки состояния запасов северной креветки, камчатского краба, краба-стригуна опилио и исландского гребешка, расчета их общего допустимого улова (ОДУ) и ориентиров управления была использована стохастическая версия продукционной модели Шефера ( Schaefer, 1954 ; Баканев и др., 2018; Баканев, 2020а ).

Запасы морского зеленого ежа оценивали по результатам летних водолазных съемок, осуществленных ПИНРО в 1993 г. (Сенников и др., 1994) и 2008–2011 гг. (Шацкий, 2012), и данным сезонного мониторинга в губах Кислая и Ура (Мурманский берег Кольского п-ова, далее – Мурман) в 2000–2020 гг. Сведения о ресурсах кукумарии были получены из материалов драговых съемок исландского гребешка 2000–2017 гг. и экосистемных съемок 2017–2020 гг. Для анализа поселений модиолуса и мидии использовали информацию водолазной бентосной съемки ВНИРО, произведенной в 2002-2005 гг. (Милютин и др., 2006а; б). Запас трубача и возможности его промыслового освоения изучали в ходе водолазных и ловушечных сборов в губах Мурмана в 2004–2020 гг. Материалы, характеризующие уровень и динамику запасов клем, шримса-медвежонка северного и эвфаузиид представлены по материалам траловых, экосистемных и бентосных съемок, выполненных Полярным филиалом в 1953–2020 гг.

Данные о добыче беспозвоночных приведены из промысловой статистики, ежегодно представляемой территориальным управлением Росрыболовства.

Результаты и обсуждение

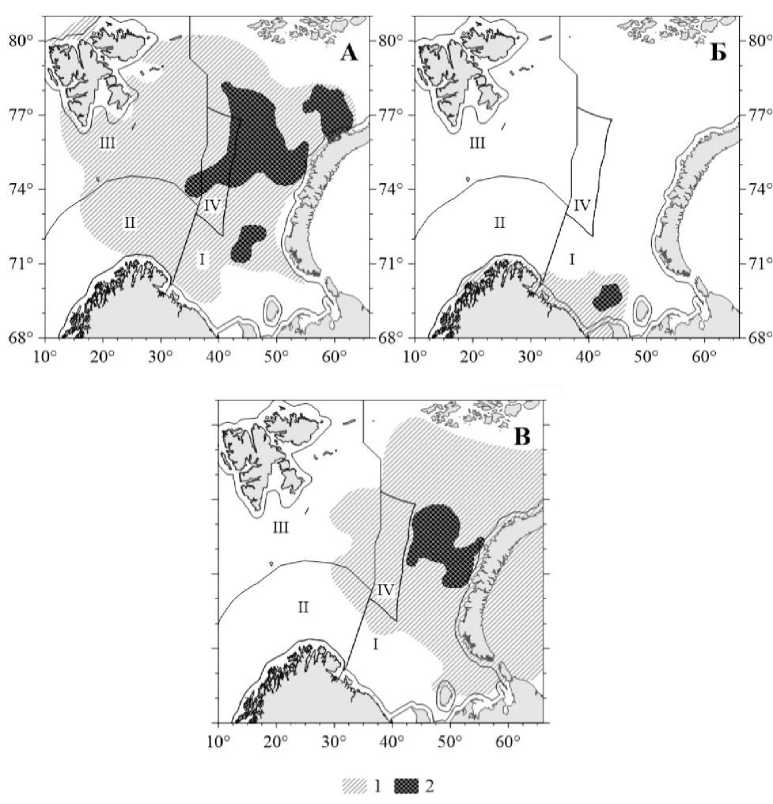

В настоящее время в Баренцевом море наиболее интенсивно добываются три вида беспозвоночных: северная креветка, камчатский краб, краб-стригун опилио. Благополучное состояние запасов этих видов, а также незавершившийся процесс интродукции краба-стригуна опилио позволяют в долгосрочной перспективе значительно увеличить объемы их добычи ( Баканев, 2020б ). Отечественный промысел ракообразных в Баренцевом море локализован в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России, где распределяется 70–90 % запасов этих гидробионтов (рис. 1).

Рис. 1. Распределение промысловых запасов (1) и районов российского промысла (2) северной креветки (А), камчатского краба (Б) и краба-стригуна опилио (В) в Баренцевом море в 2019–2020 гг.:

I – ИЭЗ РФ; II – ИЭЗ Норвегии; III – зона Шпицбергена; IV – открытая часть Баренцева моря Fig. 1. Distribution of commercial stocks (1) and regions of the Russian fishery (2) of the northern shrimp (A), red king crab (Б) and the snow crab (В) in the Barents Sea in 2019–2020 (I – Russian EEZ, II – Norwegian EEZ, III – the Spitzbergen zone, IV – the "loophole" of the Barents Sea)

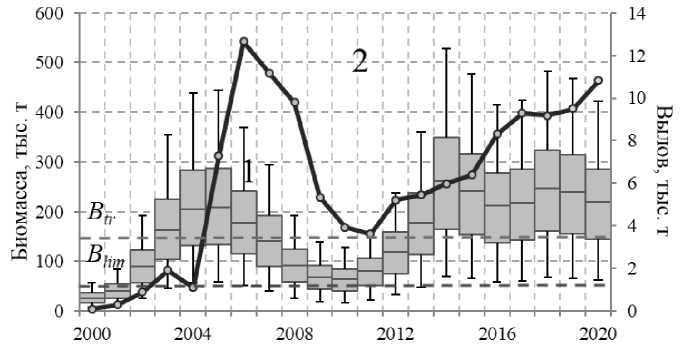

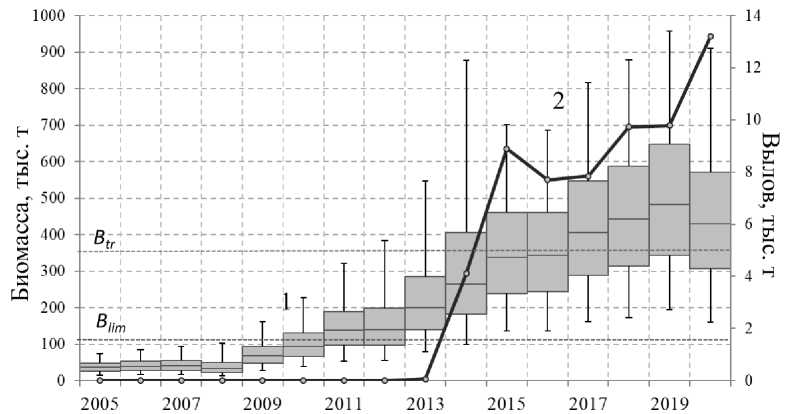

Камчатский краб. С 2000 г. наблюдался постепенный рост промыслового запаса камчатского краба, биомасса которого в 2003–2005 гг. превысила 150 тыс. т. С 2006 г. наметилась тенденция на снижение промысловой биомассы, которая продолжалась до 2009 г. Далее, с 2010 г., отмечали ее существенный рост до исторического максимального уровня в 2014 г. (рис. 2). По результатам моделирования динамики биомассы промыслового запаса, последние шесть лет он был стабилен и варьировал в пределах 210–250 тыс. т. В 2018–2020 гг. отмечалась незначительная тенденция к снижению запаса с 247 до 215 тыс. т.

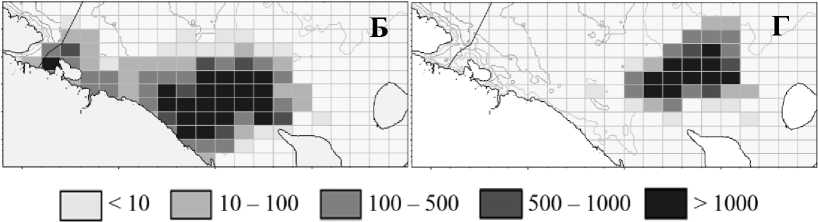

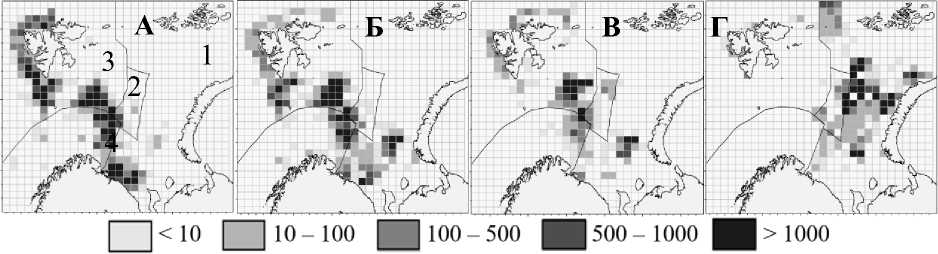

Существенные изменения претерпела география добычи камчатского краба. В период экспериментального промысла ( Соколов и др., 2021 ) она была сосредоточена в прибрежной части Баренцева моря, впоследствии сместилась в восточном направлении. Следуя за основными скоплениями краба ( Стесько и др., 2021 ), пик промысла смещался с западного в восточные прибрежные районы с начала открытия коммерческого лова краба в 2004 г. до 2013 г., далее распространился на акваторию Мурманского мелководья, Канинскую банку. В 2018–2020 гг. на акватории восточного прибрежного района промысел краба уже не вели, а более 50 % усилий приходилось на Канинскую банку и Канино-Колгуевское мелководье (рис. 3).

Рис. 2. Динамика биомассы промыслового запаса: 1 – диапазон квартилей с медианой (планки погрешностей – 95%-й доверительный интервал);

2 – вылов камчатского краба в ИЭЗ России в Баренцевом море в 2000–2020 гг.

Fig. 2. Dynamic of biomass of commercial stock (1 – median and 95 % confidence interval) and catch (2) of the red king crab in the Russian EEZ in the Barents Sea in 2000–2020

Рис. 3. Картограмма отечественного вылова камчатского краба, т, в прибрежных районах Западного Мурмана [Варангер-фьорд (1), Мотовский залив (2)] и Восточного Мурмана (3) в 1994–2000 (А); 2001–2013 (Б); 2014–2017 (В); 2018–2020 гг. (Г)

Fig. 3. Map of the Russian catches (tonnes) of the red king crab in the coastal part of Western Murman [Varanger-fjord area (1), the Motovsky Bay area (2)] and Eastern Murman (3) in 1994–2000 (А); 2001–2013 (Б); 2014–2017 (В); 2018–2020 (Г)

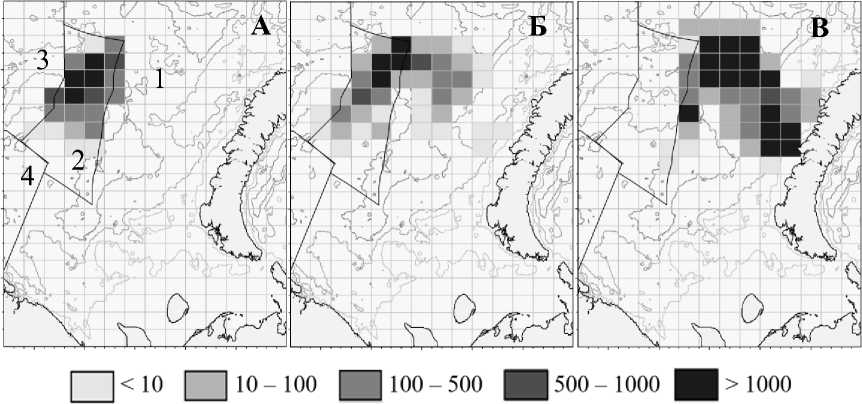

Краб-стригун опилио. Российский промысел краба-стригуна опилио в открытой части Баренцева моря (ОЧБМ) начался в декабре 2013 г. и продолжался вплоть до 2016 г. В связи с изменением регулирования промысла на континентальном шельфе в ОЧБМ отечественная добыча краба-стригуна опилио в этом районе в 2017–2019 гг. не осуществлялась. В апреле 2016 г. был начат промысел краба-стригуна опилио в ИЭЗ России Баренцева моря. Добычу краба в российских водах вели с рекордной производительностью, позволявшей осваивать ОДУ в кратчайшие сроки. В 2020–2021 гг. районы промысла сместились восточнее – до прибрежных районов архипелага Новая Земля (рис. 4).

Рис. 4. Картограмма отечественного вылова краба-стригуна опилио, т, в районах Баренцева моря: ИЭЗ России (1), ОЧБМ (2), район архипелага Шпицберген (3), ИЭЗ Норвегии (4) в 2013–2015 (А); 2016 (Б); 2017–2020 гг. (В)

Fig. 4. Map of the Russian catches (tonnes) of the snow crab in the Barents Sea (1 – Russian EEZ, 2 – the "loophole" of the Barents Sea, 3 – the Spitzbergen zone, 4 – Norwegian EEZ) in в 2013–2015 (А); 2016 (Б); 2017–2020 (В)

Динамику запаса краба-стригуна опилио в ИЭЗ России на основании материалов съемок и результатов оценки по продукционной модели можно разделить на два периода: низкой численности в 2005–2008 гг. и ее активного увеличения в 2009–2019 гг. В 2019 г. промысловая биомасса опилио на акватории Баренцева моря (совокупно районы ОЧБМ и ИЭЗ России) оценивалась на уровне 350–650 тыс. т с медианой 483 тыс. т (рис. 5). На начало 2021 г. промысловая биомасса оценивалась на медианном уровне в 430 тыс. т.

Рис. 5. Динамика биомассы промыслового запаса: 1 – диапазон квартилей с медианой (планки погрешностей – 95%-й доверительный интервал); 2 – вылов краба-стригуна опилио в ОЧБМ и ИЭЗ России Баренцева моря в 2005–2020 гг.

Fig. 5. Dynamic of biomass of commercial stock (1 – median and 95 % confidence interval)

and catch (2) of the snow crab in the "loophole" and in the Russian EEZ in the Barents Sea (2005–2020)

Степень освоения ОДУ камчатского краба и краба-стригуна опилио в Баренцевом море находилась на высоком уровне с начала промышленной эксплуатации их запасов. Так, в отношении камчатского краба доля вылова от установленного ОДУ в разные годы составляла 60–99 % при средней арифметической 90 %. Наименьшее освоение было зафиксировано в 2009 г., что было обусловлено снижением промысловой биомассы запаса (рис. 2). Запас краба-стригуна опилио в российской экономической зоне, как правило, также осваивался хорошо.

В 2020 г. промысловые запасы вышеуказанных видов находились на уровнях, значительно превышающих целевые ориентиры управления по биомассе B tr . Согласно действующему правилу регулирования их промысла (ПРП) при благополучном состоянии запасов ежегодный целевой уровень изъятия E tr может составлять 15–16 % от запаса (табл. 1).

Таблица 1. Биомасса промыслового запаса (медианная оценка с 95%-ми доверительными границами), ориентиры управления, фактический и теоретический потенциальный вылов камчатского краба и краба-стригуна опилио в ИЭЗ России в Баренцевом море в 2020 г.

Table 1. Biomass of commercial stock (median and 95% confidence interval), reference points, actual and potential catches of the red king crab and the snow crab in Russian EEZ in the Barents Sea in 2020

|

Вид |

Промысловый запас в 2020 г. ( B 2020 ), тыс. т |

B tr , тыс. т |

B lim , тыс. т |

Etr |

Вылов в 2020 г., тыс. т |

Потенциальный вылов, тыс. т |

||

|

2,5 % |

Медиана |

97,5 % |

||||||

|

Краб камчатский |

23 |

215 |

1238 |

149 |

45 |

0,16 |

10,8 |

34,4 |

|

Краб-стригун опилио |

142 |

430 |

925 |

356 |

107 |

0,15 |

13,2 |

64,5 |

Эксплуатация на уровне E tr теоретически может многократно увеличить годовой вылов беспозвоночных в Баренцевом море. Например, текущие оценки камчатского краба формально позволяют увеличить его вылов в три раза, а краба-стригуна опилио – в пять раз. Однако рекомендации специалистов достаточно консервативны, что связано с высокой неопределенностью в оценках запасов на акваториях, имеющих промысловое значение. Лишь постепенное увеличение (в рамках принятых максимальных уровней межгодового изменения ОДУ согласно ПРП) ежегодного вылова не приведет к существенному риску перелова. Такая стратегия управления должна обеспечить сохранение запасов в области биологически безопасных границ и способствовать получению максимально возможного среднемноголетнего вылова промысловых беспозвоночных в Баренцевом море.

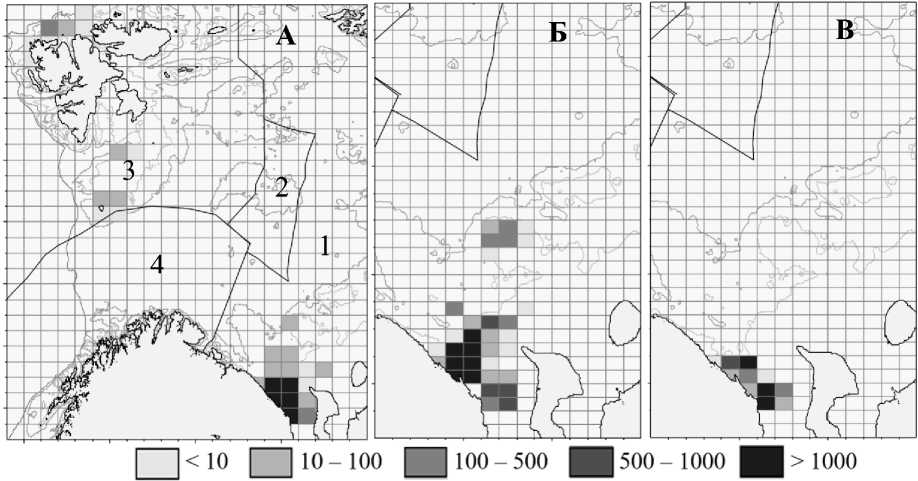

Северная креветка. Отечественный промысел северной креветки впервые был организован в 1974 г., однако активно начал развиваться только с 1977 г., когда ежегодный вылов превышал 10 тыс. т. В начале 1980-х гг. наблюдалось быстрое увеличение добычи, которая в 1983–1985 гг. достигла максимальных значений с ежегодным международным выловом свыше 100 тыс. т и отечественным – свыше 30 тыс. т. В эти годы отечественный промысел велся в основном районах вокруг архипелага Шпицберген, а также в норвежских и советских водах (рис. 6). В дальнейшем наблюдалось постепенное сокращение вылова с кратковременными периодами увеличения промысловой активности в 1990–1993 и 1999–2000 гг. В 2005–2012 гг. отечественный промысел северной креветки в Баренцевом море фактически не проводился.

Рис. 6. Картограмма отечественного вылова северной креветки, т, в районах Баренцева моря: ИЭЗ России (1), ОЧБМ (2), районе архипелага Шпицберген (3), ИЭЗ Норвегии (4)

в 1980–1989 (А); 1990–1999 (Б); 2000–2009 (В); 2010–2020 гг. (Г)

Fig. 6. Map of the Russian catch (tonnes) of northern shrimp in the Barents Sea (1 – Russian EEZ, 2 – Norwegian EEZ, 3 – the Spitzbergen zone, 4 – the "loophole" of the Barents Sea)

in 1980–1989 (А); 1990–1999 (Б); 2000–2009 (В); 2010–2020 (Г)

В настоящее время наблюдается увеличение отечественного ежегодного изъятия северной креветки по причине устойчивого роста промыслового запаса в 2015–2019 гг., что, соответственно, влияет на возвращение интереса рыбаков к этому объекту промысла. Причем промысел в большей степени локализируется в ИЭЗ России, нежели в традиционных промысловых районах архипелага Шпицберген и центральной части Баренцева моря.

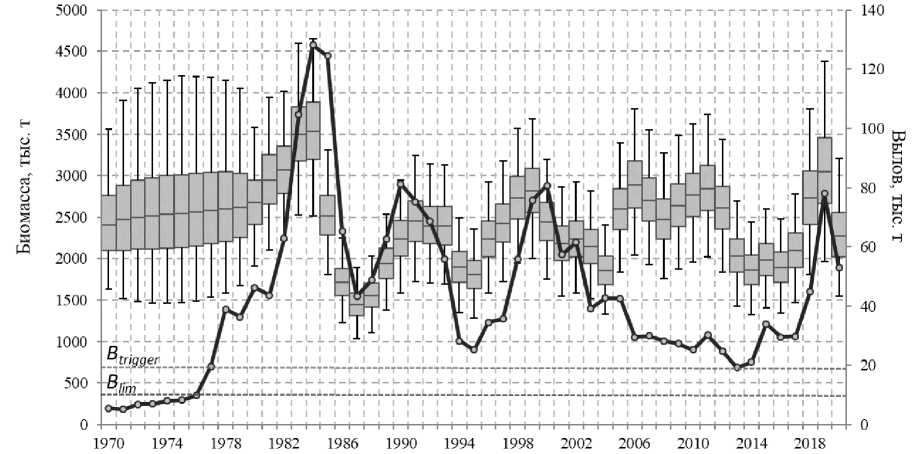

Промысловый запас северной креветки в Баренцевом море и сопредельных водах на протяжении всей истории промысловой эксплуатации, в том числе в последнее десятилетие, находился в благополучном состоянии и эксплуатировался на устойчивой основе. С начала промысла северной креветки в середине 1970-х гг. не наблюдалось признаков перелова промыслового запаса (рис. 7).

Рис. 7. Динамика биомассы промыслового запаса (тыс. т, график Тьюки) и международного вылова (тыс. т, линия) северной креветки в Баренцевом море и сопредельных водах в 1970–2020 гг. Fig. 7. Dynamic of commercial stock (th. tonnes, boxplots) and international catch (th. tonnes, line) of the northern shrimp in the Barents Sea and adjacent waters in 1970–2020

На конец 2020 г. промысловый запас северной креветки в Баренцевом море и сопредельных водах оценивался на уровне 2,2 млн т с 95%-м доверительным интервалом от 1,1 до 3,2 млн т. В 2020 г. плотность распределения запаса в ИЭЗ России снизилась в два раза по сравнению с 2019 г. (с 7,6 до 3,8 кг/милю), а стандартизированный улов на усилие упал на 23 %, что обусловило снижение модельной величины биомассы на 28 % (с 3,1 до 2,2 млн т). Причиной такого резкого снижения промысловой биомассы (до уровня 2014–2016 гг.) могло быть крайне низкое пополнение запаса в 2020 г. на фоне рекордного роста биомассы в 2017–2019 гг. и последующей существенной естественной смертности старших поколений креветки в 2020 г. В 2017–2018 гг. освоение рекомендованного вылова креветки превысило 70 %. В целом реализация запаса этого беспозвоночного находится на удовлетворительном уровне, что связано с особенностями регулирования ее промысла, направленного на стабилизацию состояния запаса в российской экономической зоне.

Исландский гребешок. Гребешок является единственным видом моллюсков, запасы которого интенсивно эксплуатировались в Баренцевом море и сопредельных водах. Освоение запасов исландского гребешка в Баренцевом море началось норвежскими рыбаками в 1986 г. в прибрежных районах архипелага Шпицберген и острова Медвежий. В этом же году советскими учеными был проведен первый экспериментальный облов моллюска в прибрежье Кольского полуострова на НИС "Новокубанск" (рис. 8).

С 1990 г. началась добыча гребешка российскими специализированными судами. В период активного освоения запасов отечественные суда работали на поселениях гребешка в районах Святоносского и Канинского поселений на юго-востоке Баренцева моря. Кроме того, в 1999–2000 гг. были предприняты попытки эксплуатации поселений в районах архипелага Шпицберген, Зюйдкапского желоба и острова Медвежий, однако производительность лова в этих районах была относительно низкой. В 2010 г. при снижении производительности добычи на баренцевоморских поселениях началась активная эксплуатация скоплений гребешка в Воронке Белого моря.

Ежегодный отечественный вылов исландского гребешка в Баренцевом море возрастал с 1990 г. и достиг максимальных показателей (12–13 тыс. т) в 1997–2001 гг. В 2002–2003 гг. наблюдалось резкое уменьшение объемов добычи по причине сокращения числа судов на промысле при плавном снижении производительности. С 2010 г. ежегодный вылов не превышал 2 тыс. т, значительная доля которого бралась в сопредельном Баренцевым морем районе – Воронке Белого моря.

С конца прошлого века на большинстве скоплений исландского гребешка наблюдались все признаки перелова, промысел носил локальный характер с минимальным экономическим эффектом. С 2018 г. промышленный лов моллюска в Баренцевом море запрещен. Запасы исландского гребешка на Святоносском поселении в настоящее время находятся в депрессивном состоянии. В ближайшие годы их восстановление даже при отсутствии промысла маловероятно (Баканев и др., 2018).

Рис. 8. Картограмма отечественного вылова исландского гребешка, т, в районах Баренцева моря: ИЭЗ России (1), ОЧБМ (2), районе архипелага Шпицберген (3), ИЭЗ Норвегии (4), в воронке Белого моря (5) в 1986–2000 (А); 2001–2010 (Б); 2011–2017 гг. (В) Fig. 8. Map of the Russian catch (tonnes) of icelandic scallop in the Barents Sea

(1 – Russian EEZ, 2 – Norwegian EEZ, 3 – the Spitzbergen zone, 4 – the "loophole" of the Barents Sea) in 1986–2000 (А); 2001–2010 (Б); 2011–2017 (В)

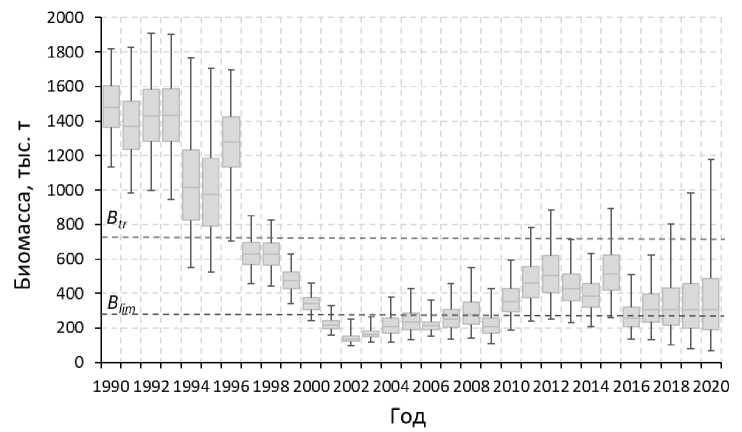

Оценка промыслового запаса всего исторического ряда с помощью продукционной модели показала, что запас, который в 1990–1996 гг. находился на уровне 1,5 млн т, существенно снижался в последующие 5–6 лет (рис. 9). С 2000-х гг. запас находится в депрессивном состоянии на уровне 200–300 тыс. т. В 2010–2012 гг. наблюдались признаки восстановления промыслового запаса, которому, однако, не нашлось подтверждения в последующие годы. В 2016–2017 гг. запас находился в пределах 80–450 тыс. т (95%-е границы доверительного интервала) с медианой на уровне 200 тыс. т, что ниже граничного ориентира по биомассе ( Blim = 224 тыс. т) и значительно ниже целевого ориентира ( Btr = 748 тыс. т).

Рис. 9. Динамика промыслового запаса исландского гребешка, тыс. т, в Баренцевом море в 1990–2017 гг., рассчитанная по продукционной модели; 2018–2020 гг. – модельные значения (исследования не проводились) Fig. 9. Dynamic of commercial stock (th. tonnes) of icelandic scallop in the Barents Sea in 1990–2017 (model’s calculation); 2018–2020 – model values (no observations)

Морской зеленый еж. Первые исследования сырьевой базы водолазной добычи морского ежа Strongylocentrotus droebachiensis выполнены в 1978–1979 гг. в губах и заливах Восточного Мурмана ( Дробышева, 1979 ). На участках общей площадью 4,3 км² общий промысловый запас ежей размером свыше 50 мм был оценен в 1,25 тыс. т. С учетом допустимого изъятия (20 % промыслового запаса) было рекомендовано к вылову 0,25 тыс. т. При повторной оценке в 1993 г. ( Сенников, 1994 ) у берегов Мурмана на площади 13,2 км² промысловый запас ежей составил 7,1 тыс. т, а рекомендуемый вылов – 1,42 тыс. т.

В период 2000–2004 гг. в зависимости от коррективов, которые вносили водолазы ПИНРО в ходе исследований на потенциально промысловых участках прибрежья общей площадью 13,2 км², промысловый запас ежей оценивали в 5,0–7,5 тыс. т (табл. 2), а рекомендуемый вылов колебался в пределах 0,35–1,5 тыс. т. В процессе экспериментальных водолазных работ преимущественно в северной части Кольского залива наиболее заметные уловы морского ежа отмечались в 2001 и 2002 гг. (30 и 11 т соответственно). Основную часть уловов использовали для разработки условий хранений и транспортировки живого морского ежа, различных видов пищевой продукции из икры и с добавлением икры ежа, пищевых концентратов и биологически активных добавок (БАД).

Таблица 2. Запасы и освоение рекомендуемого вылова морского зеленого ежа в Баренцевом море в 2000–2020 гг.

Table 2. Stock and catches of the sea urchin in the Barents Sea in 2000–2020

|

Показатель |

Годы |

|||

|

2000–2004 |

2005–2010 |

2011–2016 |

2017–2020 |

|

|

Промысловый запас, тыс. т |

5,0–7,5 |

7,5 |

60,0 |

60,0 |

|

Рекомендуемый вылов, тыс. т |

0,35–1,5 |

0,75 |

6,0 |

6,0 |

|

Фактический вылов, т |

0,01–30,0 |

0,01–15,0 |

0,01–5,95 |

230,8–433,6 |

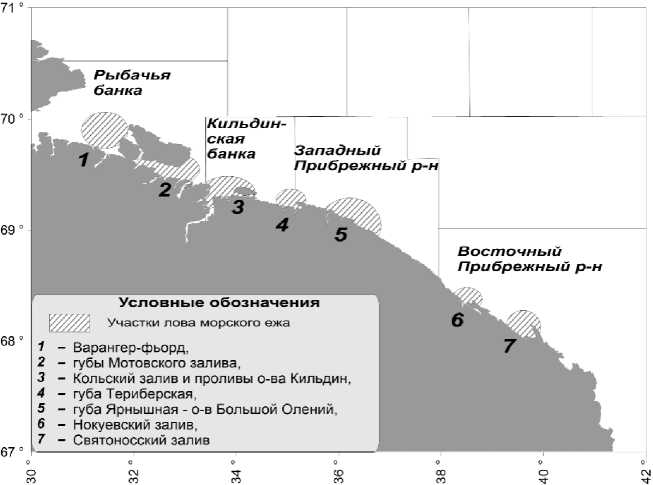

В 2005–2010 гг. в прогнозах ПИНРО промысловый запас морского зеленого ежа, оцененный для участков скоплений площадью 13,2 км², и рекомендуемый вылов оставались неизменными. Исследования сырьевой базы промысла проводили в ходе специализированных водолазных съемок (2007–2010 гг.) на акватории Западного и Восточного Мурмана. Экспериментальную добычу водолазы осуществляли в губах Мотовского залива и в северной части Кольского залива (рис. 10), где наибольшие уловы ежа были получены в 2006 и 2009 гг. (15 и 5,7 т соответственно). Так же, как и в предыдущие годы, вылов морского ежа проводили с целью разработки опытных партий различных видов пищевой продукции и маркетинга на отечественном и азиатском рынках.

Рис. 10. Схема участков экспериментального, промышленного и любительского лова морского ежа в прибрежье Баренцева моря в 2005–2020 гг.

Fig. 10. Scheme of the experimantal, industrial and recreation fishery of the sea urchin in the coastal part of the Barents Sea in 2005–2020

За период 2011–2016 гг. промысловый запас и ежегодный рекомендуемый вылов S. droebachiensis оценивали по материалам, полученным в летних многовидовых водолазных съемках ПИНРО в 2008–2011 гг., которые охватывали сублитораль побережья глубиной до 25 м и площадью 230 км². Было выяснено, что ежи обитают в верхней сублиторали вдоль всего побережья, формируя промысловые скопления на каменистых участках. Водолазы эпизодически добывали морского ежа на ряде участков в губе Ура, Кольском заливе и близ Териберки (рис. 10). Наибольший вылов отмечен в 2011 г. (5,95 т). В 2016 г. был начат промышленный лов с борта специализированного судна (судовой лов) и береговой лов с использованием лодок (ручной сбор). В первом случае годовой вылов составил 0,3 т, во втором – 1,4 т ежей.

В 2017–2020 гг. добыча морского ежа у берегов Мурмана, включая промышленный и любительский лов, получила широкое развитие (табл. 3).

Таблица 3. Показатели промышленного и любительского вылова морского зеленого ежа в прибрежных водах Баренцева моря в 2017–2020 гг.

Table 3. Commercial and recreational fishery of the sea urchin in the coastal waters of the Barents Sea in 2017–2020

|

Год |

Рекомендованный вылов, тыс. т |

Промышленный лов, т |

Любительски й лов, т |

Общий вылов, т |

Доля фактического вылова от рекомендованного, % |

|

|

Судовой лов |

Ручной сбор |

|||||

|

2017 |

6,00 |

223,4 |

7,8 |

– |

230,8 |

3,8 |

|

2018 |

6,00 |

185,1 |

69,1 |

– |

254,2 |

4,2 |

|

2019 |

6,00 |

214,1 |

171,3 |

48,2 |

433,6 |

7,2 |

|

2020 |

6,00 |

121,5 |

224,6 |

23,7 |

369,8 |

6,2 |

Судовой лов . В промысловый сезон 2017 г. водолазным судном МК-0454 за 132 судосуток было добыто 223,4 т ежа-сырца. В 2018 г. за 113 судосуток двумя судами (МК-0454 и К-1788) выловлено 185,0 т. В 2019 г. добычу ежа поэтапно осуществляли три судна: МК-0454, К-1788 и МК-1439, с борта которых водолазы за 111 судосуток заготовили 214,1 т ежей. В 2020 г. судовой промысел морского ежа судном К-1788 за 46 судосуток составил 121,5 т.

Основную добычу морского ежа водолазы проводили в губах и бухтах западного прибрежного района (табл. 4, см. рис. 10), где производительность лова колебалась в пределах 1,8–2,8 т за судосутки. На Рыбачьей и Кильдинской банках, а также в восточном прибрежном районе морских ежей добывали эпизодически, преимущественно в первой половине года с производительностью от 0,3 до 2,2 т.

Таблица 4. Вылов морского зеленого ежа в прибрежных районах Баренцева моря водолазами с добывающих судов в 2017–2020 гг.

Table 4. Catch of the sea urchin in the coastal waters of the Barents Sea by divers (who works on commercial vessels) in 2017–2020

|

Год |

Количество судосуток |

Общий вылов, т |

Доля вылова по районам, % |

|||

|

Рыбачья банка |

Кильдинская банка |

западный прибрежный район |

восточный прибрежный район |

|||

|

2017 |

132 |

223,4 |

0,4 |

9,5 |

90,1 |

– |

|

2018 |

113 |

185,0 |

0,6 |

17,8 |

71,0 |

10,6 |

|

2019 |

111 |

214,1 |

– |

29,5 |

69,1 |

1,4 |

|

2020 |

46 |

121,5 |

2,4 |

– |

89,8 |

9,8 |

Ручной сбор . По данным территориального управления Росрыболовства, в течение трех лет общая квота на вылов морского ежа по заявкам рыбодобывающих организаций и индивидуальных предпринимателей (ООО, АО и ИП) увеличилась со 152 до 295 т (табл. 5). Фактический вылов за этот период вырос с 69 до 225 т и в 2020 г. составил более 75 % от выделенных квот. Следует отметить ежегодное увеличение числа индивидуальных предпринимателей, доля которых в общей квоте по заявкам и фактическому вылову в 2020 г. составляет 58 и 53 % соответственно.

Таблица 5. Показатели ручного сбора морского зеленого ежа водолазами у берегов Мурмана в 2018–2020 гг.

Table 5. Manual catch of the sea urchin in the coastal part of Murman (the Barents Sea) in 2018–2020

|

Год |

Число заявок на добычу, шт. |

Общая квота по заявкам, т |

Фактический вылов, т |

Доля фактического вылова от квоты, % |

|

|

ООО и АО |

ИП |

||||

|

2018 |

11 |

5 |

152,5 |

69,1 |

45,3 |

|

2019 |

8 |

15 |

263,0 |

171,3 |

65,1 |

|

2020 |

7 |

16 |

295,2 |

224,6 |

76,1 |

В целом за четыре промысловых сезона доля промышленной судовой добычи морского зеленого ежа сократилась с 97 % в 2017 г. до 33 % в 2020 г. В то же время ручной сбор ежей получил развитие и увеличился с 3 % в 2017 г. до 61 % в 2020 г.

Любительский лов . В течение двух лет любителями-водолазами (дайверами) было выловлено 71,9 т зеленого морского ежа (табл. 6). На Западном Мурмане, в губах Варангер-фьорда (рис. 10), общий вылов и производительность лова в 2020 г. сократились в 2 и 1,5 раза, что, вероятно, могло быть обусловлено интенсивностью добычи в 2019 г. на этих участках.

Таблица 6. Показатели добычи морского зеленого ежа дайверами-любителями в прибрежных водах Мурмана в 2019–2020 гг.

Table 6. Catch of the sea urchin by recreational divers in the coastal part of Murman (the Barents Sea) in 2019–2020

|

Район |

2019 г. |

2020 г. |

||||

|

Число дайверов, чел. |

Общий вылов, т |

Вылов 1 дайвером, кг |

Число дайверов, чел. |

Общий вылов, т |

Вылов 1 дайвером, кг |

|

|

Западный Мурман |

1 138 |

19,4 |

17,1 |

847 |

3,7 |

4,4 |

|

Восточный Мурман |

911 |

28,7 |

31,5 |

671 |

20,0 |

29,8 |

|

Всего |

2 049 |

48,2 |

23,5 |

1 518 |

23,7 |

15,6 |

В Восточном Мурмане, от Кольского залива до Териберки (рис. 10), судя по относительно устойчивым показателям добычи, сырьевая база любительского лова в 2020 г. осталась на прежнем уровне. Однако по оперативным данным, поступившим с НИС "Протей", летом 2021 г. на ряде участков дайверского лова близ Териберки отмечено сокращение численности ежей промыслового размера (неопубликованные данные).

В настоящее время в любительский лов морского ежа включилось большое число дайверов, добывающих в отдельных случаях свыше 85 кг ежей (не менее 800 экземпляров промысловых особей) за один выход, т. е. зачастую под видом любительского осуществлялся несанкционированный промышленный лов. Для устранения вышеназванной подмены одного вида лова на другой рекомендовано в Правила рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне ввести суточную норму добычи морского зеленого ежа при любительском лове в прибрежных водах мурманского побережья Баренцева моря в количестве 50 шт. ежей промыслового размера.

Кукумария. Это беспозвоночное морское животное (морской огурец) обитает вдоль всего побережья Мурмана, на юго-востоке моря и на мелководьях Медвежинско-Шпицбергенского района. Скопления представлены отдельными агрегациями со средней биомассой до 150–200 г/м². Средняя длина тела кукумарии обычно не превышает 25–30 см, а масса – 0,5–0,7 кг.

Оценку запасов данной голотурии выполняли по приловам в донные тралы и драги преимущественно в юго-восточной части Баренцева моря на Северо-Канинской банке и на прилежащих участках промысловых поселений гребешка морского. В разные годы величину запаса оценивали на различных площадях, соответственно общий запас изменялся в широком диапазоне (от 7 до 32 тыс. т). В качестве промысловой меры для морского огурца были рекомендованы особи массой 300 г и более. В 2000–2002 гг. кукумарию из прилова в гребешковых драгах заготавливали для опытных технологических работ. Наибольший объем заготовок был получен в 2001 г. (табл. 7), когда среднесуточный вылов морского огурца составлял 7,0 т.

Таблица 7. Запасы и освоение рекомендуемого вылова кукумарии в Северном бассейне (Баренцево и Белое моря) в 2000–2016 гг.

Table 7. Stocks and catches of the sea cucumber on the North basin (the Barents and the White Seas) in 2000–2016

|

Показатель |

Баренцево море |

Белое море |

||||

|

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|

|

Общий запас, тыс. т |

32,0 |

14,0 |

7,0 |

30,0 |

9,0 |

9,0 |

|

Рекомендуемый вылов, тыс. т |

4,0 |

0,4 |

0,6 |

0,6 |

0,18 |

0,18 |

|

Фактический вылов, т |

140,0 |

149 |

38,0 |

0,01 |

1,42 |

1,40 |

В ассортимент опытной продукции из морского огурца входили кукумария живая, кукумария-полуфабрикат мороженая, консервы "Мускул кукумарии натуральный", консервы "Икра кукумарии натуральная стерилизованная", масло икорное из кукумарии, концентрат каротиноидов, концентрат фосфолипидов с сапонинами, БАД к пище "Рыбий жир с каротиноидами из морского огурца (в капсулах или жидкой форме)" и БАД к пище "Рыбий жир с кукумарией".

После 2003 г. по разным причинам добыча и заготовка кукумарии в Баренцевом море были прекращены. Попытка организации драгового промысла кукумарии в Белом море предпринималась в 2015–2016 гг. (см. табл. 7). В последующие годы прилов морского огурца из драг и донных тралов не использовали и возвращали в море.

Мидия съедобная. Исследования ресурсов мидии у берегов Мурмана были впервые проведены в 1960–1961 гг. ( Романова, 1969 ). В тот период общий запас оценили в 179,4 тыс. т; ежегодно было рекомендовано изымать из популяции 4,5 т тыс. т мидии промыслового размера с длиной раковины более 3,5 см. При повторной съемке в 1971 г. ( Антипова, 1984 ) запас мидии оказался на порядок меньше и составил 14,9 тыс. т, а величина годового изъятия рекомендована не более 0,4 тыс. т. Причиной столь больших флуктуаций численности M. edulis явилось вымерзание литоральных моллюсков в суровые зимы 1961–1971 гг. По материалам водолазной бентосной съемки, выполненной сотрудниками ВНИРО в 2002–2005 гг., общий запас мидии у берегов Мурмана составил 1 315 тыс. т ( Милютин и др., 2006б ). Из них 34,2 тыс. т пришлось на литораль, а 1 280,8 тыс. т – на сублитораль глубиной до 20–40 м.

С 2017 г. в прибрежных водах Мурмана начато освоение запасов мидии (табл. 8). В летний период проводится любительский сбор мидии местными жителями. На участках мидиевых поселений собирают моллюсков длиной более 5 см при полном отливе на обсушке и до глубины 0,5 м. По итогам экспертного опроса местного населения, в районе губы Ура за сезоны 2017 и 2018 гг. было заготовлено 0,1 и 3,5 т сырца мидии. В 2019 г. по 11 разрешениям территориального управления Росрыболовства с общей квотой 52 т при ручном сборе было добыто 9,7 т мидии. В 2020 г. по 11 разрешениям с общей квотой 77 т при ручном сборе было добыто 12 т мидии.

Таблица 8. Запасы и освоение рекомендуемого вылова мидии съедобной в Баренцевом море в 2017–2020 гг.

Table 8. Stocks and catches of the blue mussel on the North basin (the Barents and the White seas) in 2017–2016

|

Показатель |

Годы |

|||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

Общий запас, тыс. т |

1 315 |

1 315 |

1 315 |

1 315 |

|

Промысловый запас, тыс. т |

353 |

353 |

353 |

170,7 |

|

Рекомендуемый вылов, тыс. т |

1,95 |

1,95 |

1,95 |

0,94 |

|

Фактический вылов, т |

0,1 |

3,5 |

9,7 |

12,0 |

Примечание. Промысловый запас и рекомендуемый вылов в 2020 г. приведены с учетом рекомендуемой промысловой меры 5 см, ранее было 3,5 см.

Вследствие незначительных величин изъятия моллюсков в 2017–2020 гг. запас мидии у мурманского побережья целесообразно рассматривать как малоиспользуемый, ее биомасса на протяжении последних лет остается достаточно стабильной, что, наряду с устойчивым спросом населения на продукцию (мясо мидии), предполагает дальнейшее развитие любительской и промышленной добычи вида.

Модиолус и трубач. Двустворчатый моллюск модиолус широко распространен у берегов Мурмана на твердых грунтах в верхней сублиторали на глубинах более 10 м, где образует скопления в виде друз численностью до 45–50 экз./м². По пищевой ценности он близок к мидии, размеры модиолуса в среднем составляют 90 мм, а масса – 120–130 г.

Специализированный промысел модиолуса в Баренцевом море до настоящего времени не осуществляется. Ограниченное количество моллюсков для собственного потребления эпизодически вылавливают дайверы в губах и бухтах Мурмана (устные сообщения). По данным территориального управления Росрыболовства, в 2019 г. водолазами было заготовлено 0,82 т модиолуса, а в 2020 г. – 0,13 т (табл. 9).

Таблица 9. Запасы и освоение рекомендуемого вылова трубача и модиолуса в ИЭЗ России в Баренцевом море в 2019–2020 гг.

Table 9. Stocks and catches of the waved buccinum in the Russian part of the Barents Sea in 2019–2020

|

Показатель |

Модиолус |

Трубач |

||

|

2019 г. |

2020 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

|

Общий запас, тыс. т |

30,0 |

30,0 |

0,93 |

0,93 |

|

Промысловый запас, тыс. т |

10,0 |

10,0 |

0,50 |

0,50 |

|

Рекомендуемый вылов, тыс. т |

1,0 |

1,0 |

0,025 |

0,025 |

|

Фактический вылов, т |

0,82 |

0,13 |

0,005 |

0,01 |

Трубач в донных сообществах верхней сублиторали Кольского полуострова является одним из наиболее массовых видов семейства Buccinidae. Потенциальным районом его добычи в Баренцевом море является сублиторальная зона мурманского побережья, где на каменисто-песчаных и каменистых грунтах он создает поселения и среди брюхоногих моллюсков доминирует в водолазных сборах и ловушечных уловах.

Специализированный промысел трубача также не ведется. Ограниченное количество трубачей добывается в процессе любительского водолазного лова у побережья Мурмана и ловушками близ фермерских лососевых хозяйств. Крупные особи моллюсков единично встречаются в приловах при донном траловом промысле. По данным территориального управления Росрыболовства, водолазами в 2019 г. было выловлено 0,005 т трубачей, а в 2020 г. – 0,01 т.

Одним из перспективных направлений использования сырьевой базы трубача является его ловушечная добыча. В процессе экспериментальных работ, проведенных в Западном Мурмане в губах Кислая и Ура, было выяснено, что B. undatum обитает преимущественно в верхней сублиторали на глубине до 10–15 м, где улов на ловушку за 2–3 суток застоя достигает 2,5 кг моллюсков ( Сенников, 2018 ).

Эвфаузииды, шримс-медвежонок и клемы . Основаниями для включения эвфаузиид и шримса-медвежонка северного в состав малоиспользуемых беспозвоночных послужили результаты экспериментальных работ на судах МТФ и СРПР в Баренцевом море, выполненные в 1970-х и 1990-х гг. Опытный лов северного криля проводили на судне типа РТ с использованием крилевого трала. По причине несовершенства орудия лова на новом объекте суточный вылов не превышал 0,2 т. Экспериментальный промысел шримса-медвежонка S. boreas осуществляли на судах типа СРТМ модифицированным креветочным тралом. Суточный вылов достигал 2,0 т; всего было добыто и заготовлено 37 т этой креветки. В качестве промысловой меры для S. boreas был предложен размер карапакса длиной 14 мм. Основным фактором, ограничивающим промысел шримса-медвежонка, явились большие приловы бентоса на участках его скоплений. В данном случае альтернативой донному тралу предложено использование ставных донных ловушек, оказывающих минимальное воздействие на биоценозы.

Запасы эвфаузиид, шримса-медвежонка и клем в Баренцевом море на протяжении последнего десятилетия находятся в относительно стабильном состоянии, рекомендуемый вылов позволяет выполнять НИР и экспериментальные работы по организации их добычи (табл. 10). Однако по ряду причин (отсутствие специализированных орудий лова, рынков сбыта, негативное воздействие трала и драг на окружающую среду и др.) ресурсы этих видов до настоящего времени не осваиваются.

Таблица 10. Запасы и рекомендуемый вылов клем, шримса-медвежонка и эвфаузиид в ИЭЗ РФ Баренцева моря в 2011–2020 гг.

Table 10. Stocks and catches of the some bivalves ( Serripes groenlandicus , Clinocardium ciliatum , Arctica islandica ), the warrior shrimp and the northern krill in the Russian part of the Barents Sea in 2011–2020

|

Показатель |

Эвфаузииды |

Шримс-медвежонок северный |

Клемы |

|

Общий запас, тыс. т |

5 500 |

7,8–9,5 |

5,4–7,4 |

|

Рекомендуемый вылов, тыс. т |

0,05 |

0,01 |

0,06–0,065 |

|

Орудия лова |

Крилевый пелагический трал |

Донный креветочный трал и ловушки |

Драги |

Заключение

Анализ динамики запасов и вылова промысловых беспозвоночных в морских водах Северного рыбохозяйственного бассейна в период 2000–2020 гг. показал, что наблюдается устойчивый рост запаса и вылова камчатского краба и краба-стригуна опилио в Баренцевом море. Освоение ОДУ данных объектов можно считать наиболее полным и эффективным в настоящее время.

Промысел северной креветки характеризуется как нестабильный: его интенсификация наблюдается только в последние годы, что может быть обусловлено как наличием промысловых скоплений, так и ростом интереса рыбопромышленников к этому объекту.

Запасы исландского гребешка в Северном бассейне находятся в депрессивном состоянии. Для их восстановления требуется достаточно длительный период и впоследствии изменение правил добычи с целью предотвращения очередного падения запаса при возможном возобновлении масштабного промысла в Баренцевом море.

Рост вылова морского ежа обусловлен возросшим интересом промысловиков к этому объекту. В настоящее время запасы морского ежа еще можно считать недоиспользуемыми, однако с ростом интенсификации промысла будут необходимы дополнительные меры защиты морского ежа от перелова. Вероятно, могут потребоваться работы по обновлению оценки состояния запаса вдоль всего прибрежья Мурмана и степени эксплуатации этого объекта.

Кукумария, мидии, трубачи, шримс-медвежонок, клемы, эвфаузииды в Баренцевом и Белом морях вылавливаются в небольших количествах и остаются в категории малоиспользуемых промысловых беспозвоночных, т. е. видов биоресурсов, чья сырьевая база недоиспользуется.