Динамика затопленного струйного течения в трубе в продольном магнитном поле

Автор: Листратов Ярослав Игоревич, Разуванов Никита Георгиевич, Беляев Иван Александрович, Свиридов Евгений Валентинович

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 4 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено затопленное струйное течение электропроводной жидкости в продольном однородном магнитном поле. Течение формируется при внезапном расширении потока из отверстия в трубу (при соотношении диаметров 1:5), заполненную той же жидкостью при постоянном расходе. Исследование выполнено с использованием метода прямого численного моделирования. Результаты моделирования сравниваются с усредненными данными измерений продольной скорости в экспериментах на ртути. Диапазон чисел Рейнольдса охватывает турбулентное течение в струе на входе и ламинарное течение на выходе трубы. В умеренном магнитном поле с ростом числа Гартмана в потоке наблюдается подавление турбулентного переноса. Течение в значительной степени ламинаризуется вплоть до фронта струи, где из-за неустойчивости переходит к турбулентному виду. Эффективная длина струи растет при увеличении числа Гартмана, поскольку возникающая электромагнитная сила препятствует расширению струи. В сильных магнитных полях прослеживается тенденция к неустойчивости течения вследствие взаимодействия образующихся вторичных течений с магнитным полем. Присутствующие при этом в потоке радиальные компоненты индуцированного электрического тока вызывают поперечные растяжения и сжатия профиля струи электромагнитной силой. Переменные во времени деформации профиля струи и их пространственная неоднородность в магнитном поле приводят к появлению упорядоченной закрутки потока. Скорость закрутки зависит от числа Гартмана и при выбранных значениях числа Рейнольдса не превышает 12% от средней скорости потока на выходе. Развитие неустойчивости сопровождается чередованием во времени интервалов, в которых поток имеет существенно различающиеся амплитуды флуктуаций скорости.

Круглая струя, жидкий металл, течение, продольное магнитное поле, прямое численное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143179354

IDR: 143179354 | УДК: 537.84 | DOI: 10.7242/1999-6691/2022.15.4.37

Текст научной статьи Динамика затопленного струйного течения в трубе в продольном магнитном поле

Движущиеся электропроводные жидкости, взаимодействующие с магнитным полем, являются существенным элементом многих промышленных процессов, систем и технологий. Особый интерес представляют струйные течения, встречающиеся в различных технических приложениях, например, в потоках при внезапных расширениях или при смешении, нагреве или охлаждении теплоносителей. Несмотря на разнообразие конфигураций в технических приложениях, свойства течений с сильным влиянием магнитного поля во многом определяются динамикой структур нескольких базисных типов, таких как «сдвиговые слои», вихревые структуры или струи. Такие структуры создаются либо непосредственно (примеры: струя, выходящая из патрубка в непрерывной разливке стали; сдвиговые слои около нагретых поверхностей), либо как результат неустойчивости (вихри, появляющиеся в результате конвективной неустойчивости опускных и подъемных течений в каналах).

Струйные течения в отсутствии магнитного поля изучаются достаточно давно. Свободные струи являются уже классическими задачами исследования сдвиговых течений и турбулентности [1].

В натурных и численных экспериментах затопленных струй существует проблема: необходимо исключать влияние вторичных течений на расход в струе, сказывающихся на автомодельности течения, а различия в граничных условиях на входе могут быть причиной существенного расхождения результатов [2–5].

При течении электропроводной жидкости в магнитном поле поток испытывает силовое воздействие со стороны поля, характеризуемое безразмерным числом Гартмана Ha = B 0 d^ о/ ( vp ) , где v, р, о — кинематическая вязкость, плотность, электропроводность жидкости соответственно, B 0 — индукция магнитного поля, d — характерный масштаб длины. При этом важным является направление основной компоненты вектора магнитной индукции по отношению к осредненному течению. Наиболее существенное влияние оказывает поперечное магнитное поле. Осредненное течение при взаимодействии с магнитным полем имеет тенденцию к растяжению вдоль силовых линий и возникновению анизотропии у характеристик течения. Кроме того, магнитное поле подавляет в потоке вихревые структуры, так как приводит их к квазидвумеризации. Достаточно подробно эти явления описаны в теоретической работе [6]. Имеются другие исследования, которые в целом подтверждают эти выводы и показывают, что развитие под действием поперечного магнитного поля узких сдвиговых слоев, в которых сконцентрированы высокие градиенты скорости, способствуют росту потенциала для гидродинамической неустойчивости. Неустойчивость к двумерным или квазидвумерным возмущениям не подавляется или слабо подавляется магнитным полем, поэтому возможно их дальнейшее перерастание в крупномасштабные нестационарные когерентные структуры. Именно такой сценарий наблюдался, например, в работе [7], где изучалось течение круглой струи в поперечном магнитном поле.

Влияние продольного магнитного поля на течение проявляется гораздо слабее. В одной из ранних экспериментальных работ [8] рассматривалось турбулентное течение затопленной струи жидкого металла (ртути) с числом Рейнольдса Re = V 0 d /v = 9550 ( V0 — средняя скорость струи на входе) и соотношении диаметра отверстия ( d ) к диаметру выходной трубы 1/10. Измерения скорости потока проводились с помощью термоанемометра и выявили зависимость формы профиля скорости струи от параметра МГД взаимодействия — числа Стюарта N = Ha2/Re при его изменении от 0 до 1. На основе анализа уравнений баланса импульса, с использованием характерных масштабов, предсказано и подтверждено экспериментально, что у свободной струи в сильном продольном магнитном поле ее скорость затухает как V ~ B 23 z ~1/3 (здесь B — индукция магнитного поля, z — продольная координата). Таким образом, показано, что с увеличением магнитного поля диаметр струи уменьшается, а скорость в центральной части струи увеличивается. Также продемонстрировано, что магнитное поле снижает интенсивность турбулентности в областях, где градиенты средней скорости малы, и подавляет низкочастотные составляющие продольной скорости и высокочастотные составляющие скоростей вторичных течений. В экспериментальной работе [9] исследовалась ламинаризация круглой затопленной струи «индий–галлий– олово» с числом Re = 3300 и при соотношении диаметров струи и канала 1/5 под действием продольного магнитного поля и выявлено увеличение эффективной длины струи под действием магнитного поля. В расчетных работах [10, 11] рассматривалась круглая затопленная струя с числом Re = 1800 при истечении в канал квадратного течения и соотношении диаметр струи/сторона канала, равном 1/8. Получено подтверждение эффекта подавления турбулентности и затягивания перехода к турбулентности за счет стабилизирующего действия поля. Дана оценка для эффективной длины струи в зависимости от числа Гартмана La ~ Ha12 (где a — полуширина канала). Выяснено, что при определенном значении числа Гартмана в потоке развивается неустойчивость в виде бегущих продольных и круговых волн, генерируемых взаимодействием вторичных радиальных течений и магнитного поля. Обнаружена цикличность процесса образования и затухания этих волн. Вместе с тем авторы этих работ оставили без внимания некоторые вопросы, например, что инициирует волновой процесс, какова роль геометрических особенностей, нарушающих осевую симметрию, в развитии возникающих возмущений.

Мотивация настоящей работы связана с желанием продолжить исследования влияния продольного магнитного поля на динамику затопленной струи в условиях, близких к взятым в [11]. Поставлена цель рассмотреть потоки при более высоких числах Рейнольдса, что ближе к практическому применению результатов, а также проанализировать влияние геометрической формы канала на эффекты в затопленной струе в сильных магнитных полях, выявленные в работе [11].

-

2. Методы исследований

-

2.1. Постановка задачи

-

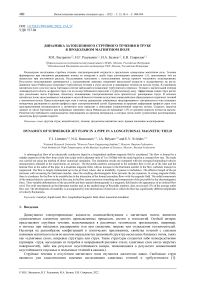

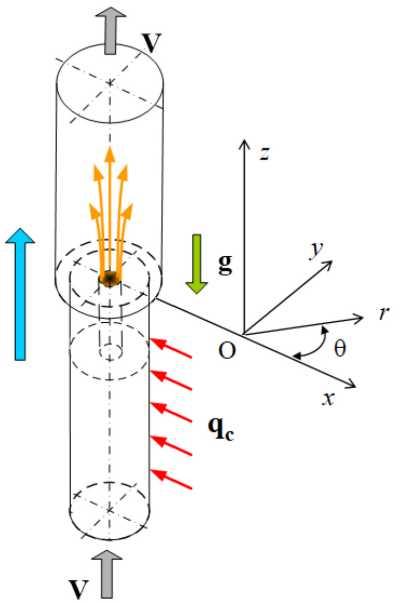

Исследуется затопленное струйное течение электропроводящей жидкости в трубе (Рис. 1), образующееся при внезапном расширении потока при истечении из отверстия трубы меньшего диаметра d в трубу большего диаметра D , заполненную той же жидкостью.

а

в

L=5M

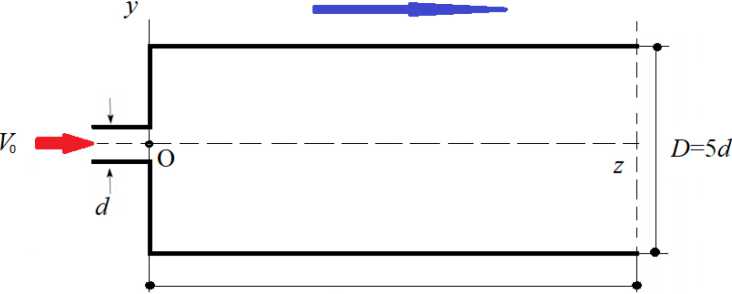

Рис. 1. Схема к постановке задачи: геометрия расчетной области в сечении плоскостью O yz ( а ); 3D вид расчетной области ( б )

Струйное течение формируется на входе в расчетную область, при ( z = 0). Расчетная область имеет форму трубы диаметром D = 5 d. Длина расчетной области составляет L(D = 10 калибров или L/d = 50 калибров в диаметрах струи и выбиралась достаточной для моделирования условий в верификационных экспериментах при сохранении динамики струи и без существенного влияния на результат граничных условий на выходе. На расчетную область течения накладывается пространственно однородное и не зависящее от времени продольное магнитное поле B { 0,0, Bz = B0 } .

-

2.2. Физическая модель и численное моделирование

Физическая модель представляет собой изотермическое и несжимаемое течение электропроводящей жидкости с постоянными физическими свойствами и постоянным расходом через расчетную область.

Рассматривается квазистатическое (безындукционное) приближение магнитной гидродинамики [16], которое можно использовать при условии малости магнитных чисел Рейнольдса Re m = V0 d ац 0<<1 и Прандтля Pr m = Re m /Re = v^p 0 << 1 ( p 0 — магнитная проницаемость вакуума). Суть приближения состоит в том, что, во-первых, внешнее приложенное магнитное поле B много больше, чем возмущения магнитного поля b , вызванные электрическими токами, индуцируемыми в жидкости. Во-вторых, индуцированное поле мгновенно перестраивается при изменении скорости потока. Таким образом, в квазистатическом приближении диффузия магнитного поля преобладает над его адвекцией. Взаимодействие движущейся электропроводящей среды и магнитного поля сводится к одностороннему влиянию магнитного поля на течение. Тогда закон Ома и выражение для электромагнитной силы можно записать в виде:

j = о ( -Vф + v х B ) ,

Fl = j х B, а для замыкания системы уравнений, принимая во внимание закон Кирхгофа div j = 0 , получим уравнение Пуассона для электрического потенциала:

V2ф = V- ( v х В ) .

Учитывая вышеперечисленные допущения, вводя безразмерный вектор магнитного поля eb = В/ B 0 и пренебрегая вязкой и джоулевой диссипацией, придем к 3D системе уравнений физической модели течения в безразмерном виде:

— + (V • V) V = -Vp + Re-1 V2 V + Ha2Re-1 (j х eb),(4)

V. V = 0 ,(5)

j = -Vф + V х Cb ,(6)

V2 ф = V.( V х сь),(7)

в которых в качестве масштабов используются: для координат — диаметр d трубки, формирующей струю;

для скорости — средняя скорость жидкости V 0 на входе; для времени — d/V 0 ; для давления — р V 02 ;

для электрического потенциала — V 0 B 0 d ; плотности тока — a V 0 B 0 .

Безразмерными параметрами задачи (4)-(7) являются число Рейнольдса Re = V 0 dV , число Гартмана Ha = B 0 d ^ о/ ( vp ) или число Стюарта N = Ha2 /Re .

Граничные условия для скорости на твердых стенках — условия прилипания. На выходе из расчетной d V d V _/7/_Х2

области применяется конвективное условие для вектора скорости: + Uo — = 0, где Uo = Vo (d D) — dt 0 дx 0 0

средняя скорость на выходе из расчетной области. Профиль скорости на входе параболический (Рис. 1 б ) со случайными возмущениями 0.1% от средней скорости V 0 . Стенки трубы принимались электроизолированными и в расчете не учитывались, поэтому на всех границах расчетной области, задавалось условие равенства нулю нормальной компоненты плотности электрического тока:

j n ст

дф

= 0.

Задача решалась методом прямого численного моделирования (Direct Numerical Simulation — DNS) с помощью консервативной конечно-разностной схемы второго порядка на структурированной совмещенной сетке в цилиндрических координатах r , 0 , z . Ее точность и эффективность при моделировании течений с высокими числами Гартмана продемонстрирована, например, в [14]. Моделирование проводится на сетке из N = Nr х N 0 х Nz = 128 х 192 х 1024 узлов, равномерной по оси z и углу 0 и неравномерной по r , со сгущением к стенкам трубы ( r = R 0 = D /2) и к центру ( r = 0 ). Количество узлов подбиралось из предварительных расчетов для оценки сеточной сходимости.

-

2.3. Экспериментальные исследования

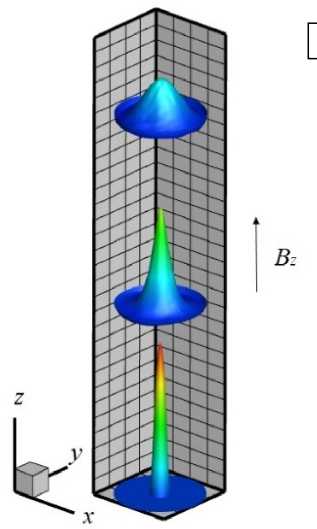

Эксперименты проводились на уникальной научной установке «Ртутный МГД-стенд» [12]. В качестве рабочей жидкости использовалась ртуть. Схема экспериментального контура показана на рисунке 2. Продольное магнитное поле создается с помощью соленоида 2 с внутренним диаметром 30 мм и длиной обмотки 700 мм, обеспечивающего постоянное однородное (с точностью 5%) магнитное поле с индукцией до В 0 = 0,92 Тл

Рис. 2. Схема экспериментального стенда: 1 – зонд, 2 – соленоид, 3 – нагреватель, 4 – рабочий участок, 5 – расходомер, 6 – запорно-регулировочный вентиль, 7 – холодильники, 8 – резервуар с ртутью и насос, 9 – бак постоянного уровня, 10 , 11 – система измерений

в рабочем участке 4 на длине около 600 мм. Реализовано подъемное течение жидкого металла в вертикальной обогреваемой составной трубе. Расположение рабочего участка 4 обеспечивает формирование затопленной струи в области однородного продольного магнитного поля.

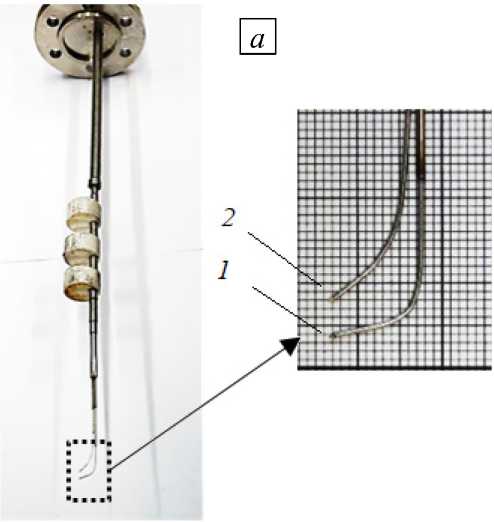

Рабочий участок (Рис. 3) состоит из трех последовательно соединенных тонкостенных нержавеющих труб: входной трубы, которая имеет внутренний диаметр 18 мм и длину 700 мм; переходной трубки диаметром d = 5 мм и длиной 100 мм, формирующей затопленную струю; трубы диаметром D = 25 мм и длиной 600 мм, которая заканчивается камерой смешения с выходным патрубком. Последняя и является областью исследования. На наружной поверхности входной трубы установлен нагреватель косвенного обогрева, создающий тепловые неоднородности в потоке ртути, что необходимо для применения в изучаемой области вниз по потоку корреляционной методики измерения скорости [13]. Навитый на трубу нагреватель изготовлен из нихромовой ленты 8×0.2 мм2, продетой в чулок из стеклоткани. Питание нагревателя осуществляется переменным током через автотрансформатор.

Для проведения двумерных измерений локальных характеристик поля компоненты

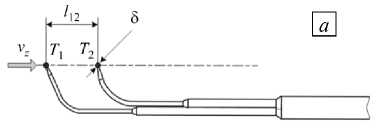

б

Рис. 3. Фотография ( а ) и схема конфигурации ( б ) рабочего участка в эксперименте

скорости vz ( r , z ) и температуры T ( r , z ) в исследуемой области используется продольный зонд 1 (см. Рис. 2) с датчиком из двухмедь-константановых микротермопар (Рис. 4 а ) с оголенными спаями диаметром 5 = 0.2 мм, расположенными на линии тока на расстоянии l 12 = 4.37 мм друг от друга. Датчик вмонтирован на конце трубки продольного зонда диаметром 8 мм, эксцентрично расположенного по оси трубы рабочего участка диаметром 25 мм. При этом центрирующие кольца зонда обеспечивают сохранение радиальных координат термопар с точностью 0.1 мм. Координата r положения датчика определяется (Рис. 4 б ) как длина хорды окружности с известным радиусом вращения зонда £ = 8.5 мм и по углу поворота ф , который измеряется по угловому «лимбу» в градусах: r = 2 £ sin ( ф/ 2 ) . Положение зонда в продольном направлении

z определяется по линейной шкале.

а

Рис. 4. Продольный зонд (а) с двумя микротермопарами и эксцентричным положением (б)

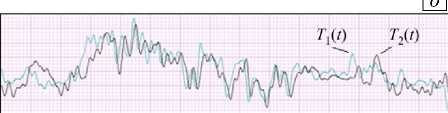

Профили скорости измеряются корреляционным методом (Рис. 5), в котором естественный фон турбулентных флуктуаций температуры полагается «пассивной примесью», переносимой потоком [13]. При фиксированном известном расстоянии между термопарами l 12 (Рис. 5 а ) усредненную продольную компоненту скорости течения в месте расположения датчика можно определить, зная т — время задержки сигнала второй термопары T 2 ( t ) относительно первой T 1 ( t ) (Рис. 5 б ):

v= = l 12 /Т ■

Время задержки т соответствует координате 5 максимума на кривой K12 (5) взаимно-корреляционной функции (ВКФ) (Рис. 5в), оценку

которой можно определить при обработке оцифрованных временных сигналов микротермопарных датчиков

T 1 ( t ) и T ( t ) :

K12 (5 ) = N 2 NT (iА t) T (iЛ t + 5 ) .

Здесь: 5 — параметр ВКФ (сдвиг по времени), 5 = k ^ t ( к = 0,1,..., m ); A t — шаг по времени, определяемый частотой опроса измерителя; N — объем выборки.

Рис. 5. К определению продольной скорости с помощью корреляционной методики: положение термопар ( а ), сигналы с термопар ( б ), график взаимно-корреляционной функции ( в )

в

3. Результаты

Экспериментальные исследования осуществлялись для чисел Рейнольдса, Гартмана и Стюарта в диапазонах: Re = 10 4 + 4 -10 4 ; Ha = 0 ^ 100 ; N = 0 ^ 1. Численное моделирование проведено по результатам анализа натурных испытаний для наиболее актуального числа Рейнольдса, равного 104, и вариациях числа Гартмана до 180 ( N ~ 3.0), что позволило расширить обычно используемые в вычислительных экспериментах диапазоны параметров рассматриваемого явления.

Осредненные экспериментальные данные измерений продольных скоростей потока представлены в дальнейшем в виде распределений по пространственным координатам r и z . Для получения полей интересующих величин в численном моделировании результаты усреднялись на квазистационарных по кинетической энергии потока временных интервалах длиной порядка 1000 безразмерных единиц времени, что составляет 10^20 конвективных временных единиц (1c.u. = R 0 U 0 ), рассчитанных по радиусу и средней скорости на выходе из расчетной области.

-

3.1. Течение в отсутствие магнитного поля

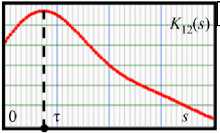

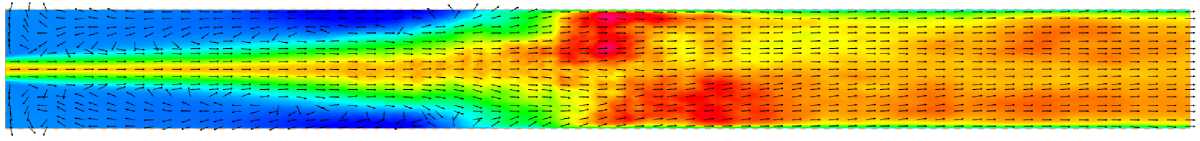

Вычислены мгновенные поля продольной скорости в вертикальном осевом сечении трубы (см. Рис. 6 а , в ), которые показывают пространственное развитие затопленный струи для двух чисел Рейнольдса. При Re = 20000 обращает на себя внимание осевая нестабильность струи, связанная с воздействием вторичных течений. Эти течения развиваются в том числе из-за близости стенки и хорошо видны при z d ~ 15 на средних полях продольной скорости, представленных на рисунке 6 б , г , на которые также нанесены векторные линии поля скорости в рассматриваемой проекции. За указанным сечением струйное течение фактически не различимо в потоке, поэтому анализ усредненных величин и турбулентных статистик, представленный далее, проводился на участке 5 < zjd < 10 .

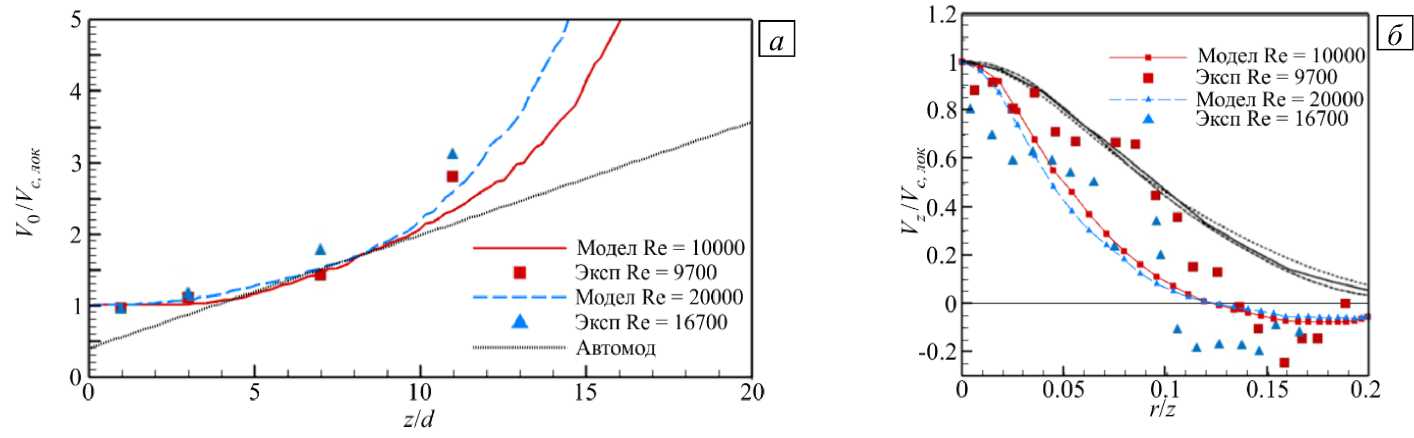

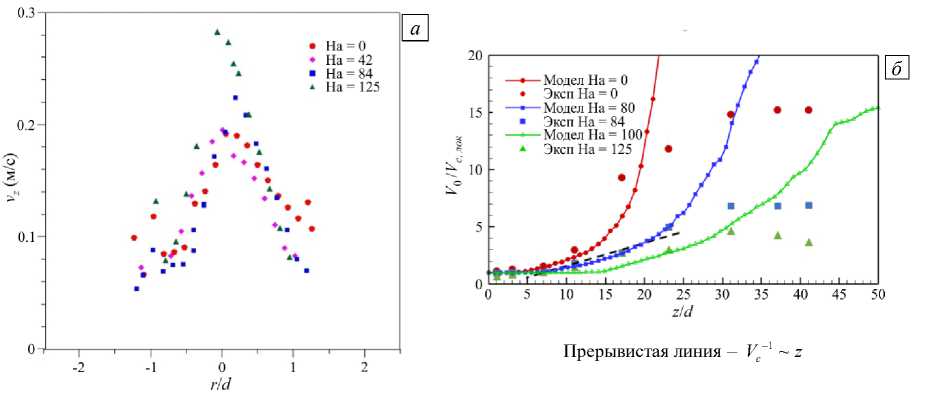

На рисунке 7 а представлено изменение усредненной осевой скорости течения в зависимости от расстояния от входа. Имеет место неплохое качественное совпадение экспериментальных и расчетных данных, в то время как количественное расхождение результатов связано, по-видимому, с заданием в расчете параболического профиля скорости входного потока, что не вполне реалистично. Также видно соответствие трансформации струи на участке 5 < z/d < 10 автомодельному решению V c ~ z для истечения струи в неограниченном объеме, полученным в работе [1].

Усредненные по времени профили продольной скорости в зависимости от автомодельной координаты r/z на участке осреднения 5 < z/d < 10, который дает наиболее похожий на автомодельное решение результат, показаны на рисунке 7 б . Данные численного моделирования и эксперимента неплохо совпадают, но количественно отличаются от результатов работ [1], [3] и [15], приведенных на рисунке. Отклонения могут объясняться различными входными условиями, и, что более значимо, существенно меньшим в обсуждаемом случае соотношением Dd, которое усиливает влияние стенок на течение. В потоке развиваются вторичные течения, которые дают отрицательные значения усредненной скорости потока при r z >0.12 , что подтверждается и экспериментальными данными. Усредненный профиль скорости, полученный в эксперименте, качественно подтверждает результаты моделирования.

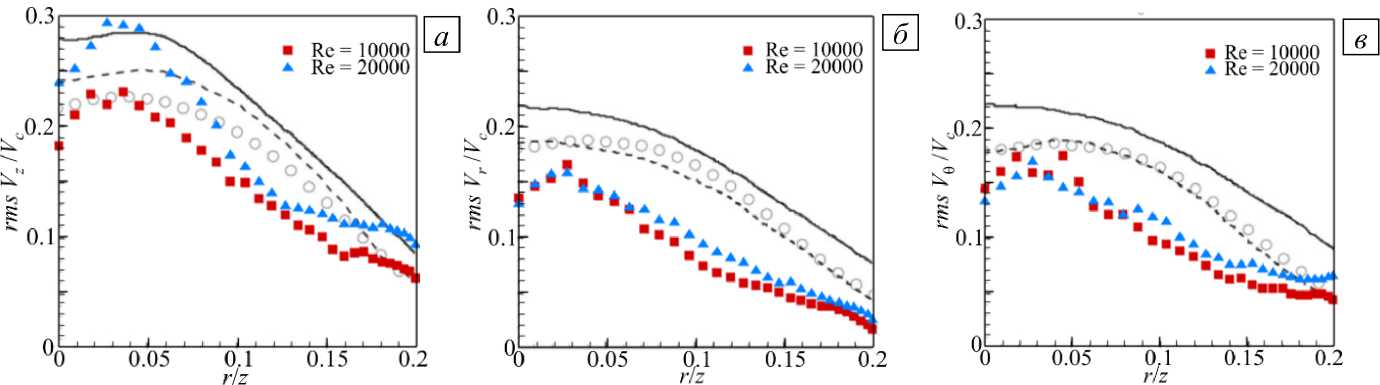

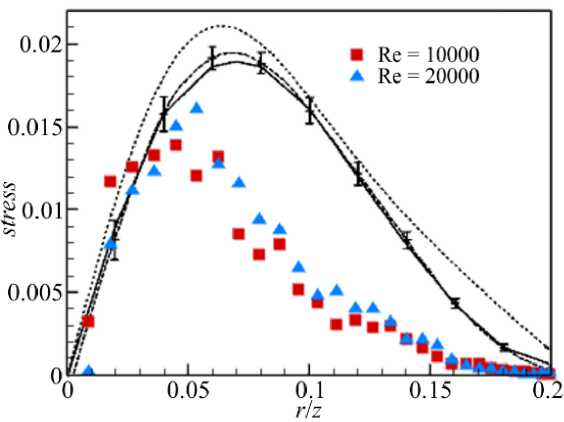

Распределения статистических характеристик турбулентных флуктуаций скорости в зависимости от отношения rz показаны на рисунке 8. На фрагментах ( а ) –( в ) представлены распределения среднеквадратических отклонений флуктуаций компонент скорости, отнесенных к локальной осевой

'2

скорости: rms V Vc лок = W Vc лок , а на фрагменте (г) — распределение турбулентных напряжений, отнесенных к квадрату локальной осевой скорости: stress = VrVzVcлок . Результаты численного моделирования имеют качественное сходство с имеющимися данными экспериментов и расчетов в работах с неограниченными струями [1], [3], [4] и [15], а отличия в профилях статистических характеристик связаны с влиянием вторичных возвратных течений. Максимумы интенсивностей пульсаций скорости приходятся на область, находящуюся ближе к центральной части струи, что объясняется наличием здесь максимума градиента осредненной скорости. Но при этом максимум более выражен, что, как показано в работе [8], свойственно для струй, ограниченных стенками, и связано с влиянием вторичных течений. При увеличении r z интенсивность флуктуаций снижается, а в области влияния возвратных течений (при r/z ^ 0.2) вновь начинает возрастать.

( а ), ( б ) Re = 10000

( в ), ( г ) Re = 20000

Рис. 6. Поля продольной компоненты скорости V в вертикальном осевом сечении расчетной области ( x = 0) при Re = 10000 ( а ) , ( б ) и Re = 20000 ( в ) , ( г ) и векторное поле скорости в проекции на плоскость O yz ( б), ( г );

мгновенная продольная скорость отнесена к средней скорости Vz V 0

( а ) , ( в ); усредненная продольная скорость отнесена

к локальной осевой скорости Vz Vc , лок ( б ) , ( г )

Рис. 7. Распределение усредненной осевой скорости V 0 Vс , лок по длине канала (пунктирная линия – автомодельное решение

Vc 1 ~ z из работы [1]; точки - эксперимент; сплошные линии - расчет) ( а ); профили усредненной продольной скорости

Vz Vc , лок в зависимости от автомодельной координаты rz (данные из работ других авторов: ∙∙∙ из [1]; --- из [3]; — из [15]) ( б )

Рис. 8. Профили статистических характеристик турбулентных флуктуаций скорости в зависимости от автомодельной координаты rz : ( а )–( в ) – среднеквадратические отклонения ( rms ) флуктуаций, соответственно, продольной, радиальной и азимутальной компонент скорости, отнесенные к локальной осевой скорости потока V c лок ; ( г ) - турбулентные напряжения ( stress ), отнесенные к квадрату локальной осевой скорости потока V c 2 лок ; авторские результаты расчета изображены цветными символами; данные из работ других авторов: на фрагментах ( а )-( в ) — из [15]; ооо - DNS из [4]; — из [1]; на фрагменте ( г ) — из [3], ••• из [1], — из [15]

-

3.2. Влияние магнитного поля на усредненное течение

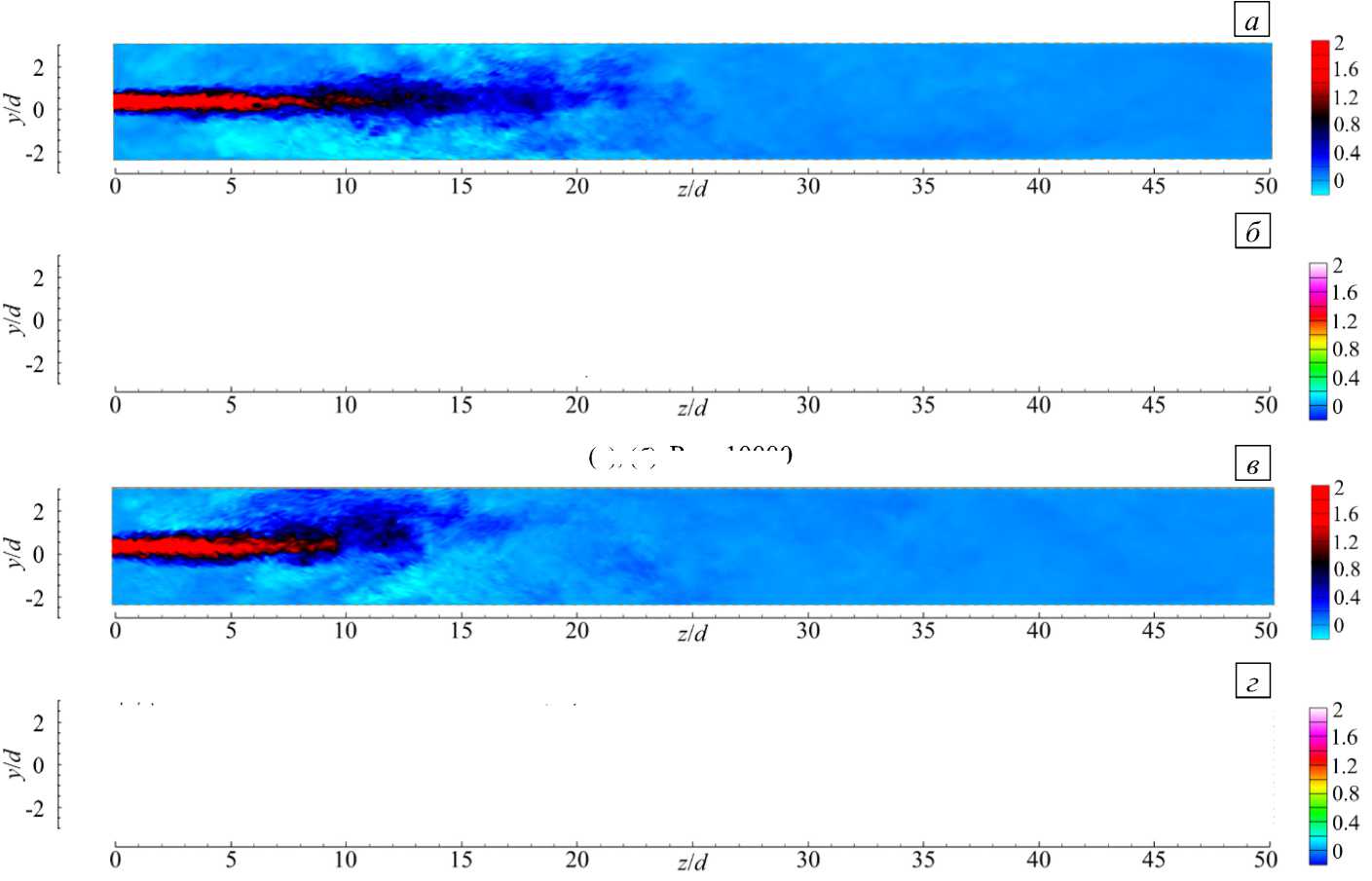

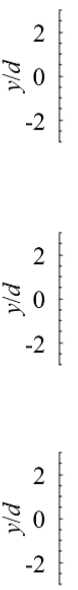

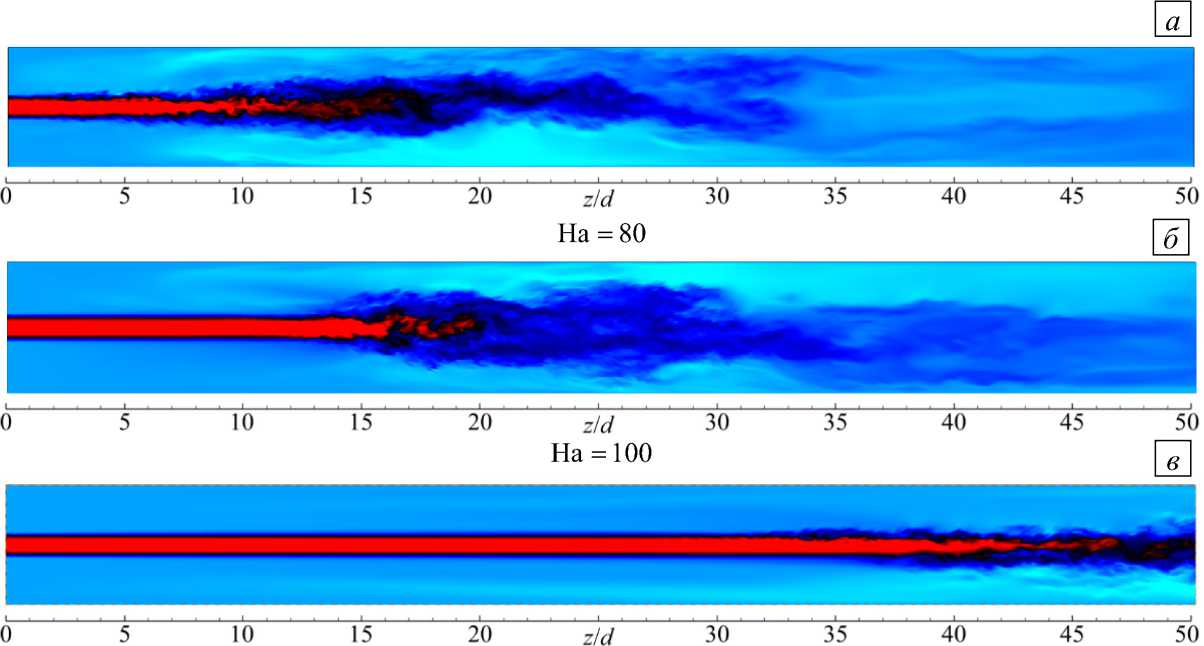

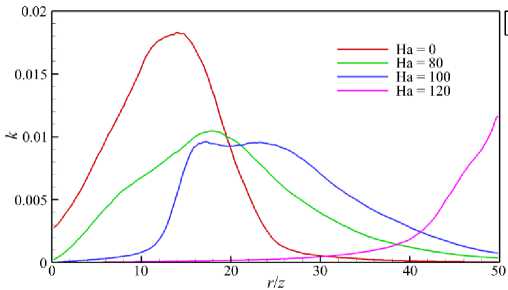

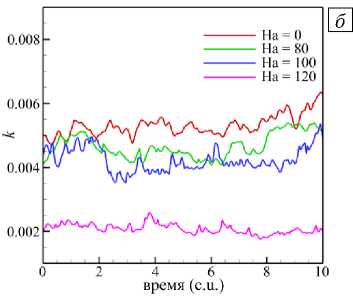

Мгновенные поля продольной скорости, полученные в численном моделировании для различных чисел Гартмана показаны на рисунке 9. С увеличением числа Гартмана уменьшаются флуктуации скорости, а усредненные поля скорости вытягиваются в продольном направлении, таким образом, эффективная длина струи становится больше. Изменения в структуре течения подтверждает и поведение кинетической энергии флуктуаций скорости ( к = ( 1/2 ) Е V i '2 ), отнесенной к квадрату средней скорости V 0 . Распределения энергии k , усредненной в сечении трубы по длине канала, представлены на рисунке 10 а . Видно, что с увеличением числа Гартмана снижается абсолютный уровень флуктуаций, максимум же отодвигается в область фронта струи, где течение становится турбулентным, и после — канальным. Так, на участке 0 < z/d < 10 при Ha = 80 течение в значительной степени ламинаризуется, при этом энергия флуктуаций уменьшается по сравнению со случаем отсутствия магнитного поля (Ha = 0), однако существенно превышает энергию флуктуаций фактически ламинарного на этом участке течения (при Ha = 100).

Ha = 120

Рис. 9. Поля мгновенной продольной компоненты скорости V s (Vo в вертикальном осевом сечении расчетной области ( x = 0 ) при Re = 10000 и различных числах Гартмана Ha : 80 ( а ), 100 ( б ), 120 ( в )

Рис. 10. Распределение кинетической энергии флуктуаций скорости к при Re = 10000 и различных числах Гартмана по длине

канала ( а ) и во времени ( б ); энергия k усреднена по сечению трубы в плоскости O yz ( а ) и по объему расчетной области ( б )

Рис. 11. Профиль усредненной продольной скорости распределение обратной

Vz (r,d) в сечении трубы z/d = 1.0 (а) и усредненной осевой скорости V0JVc лок (б) по данным измерений и моделирования при различных числах Гартмана и Re = 10000

Затем течение вниз по потоку при Ha = 100 турбулизируется и практически достигает уровня флуктуаций при Ha = 80 . При Ha = 120 на большей части участка преобладает ламинарное течение с профилем скорости, близким к заданному на входе. Таким образом, магнитное поле «тормозит» переход к турбулентности ближе к «фронту» струи. Среднеобъемная k , представленная на рисунке 10 б в зависимости от времени и числа Гартмана, также уменьшается по абсолютной величине, что свидетельствует о подавлении турбулентного переноса с ростом числа Гартмана.

Сделанные ранее в работах [8] и [9] измерения средней продольной скорости в эксперименте качественно подтверждают выводы о влиянии продольного магнитного поля на динамику течения. Форма профиля скорости при увеличении индукции магнитного поля изменяется: в центре струи скорость увеличивается, а ширина струи уменьшается (Рис. 11а). Значения осевой скорости в магнитном поле (Рис. 11б) качественно

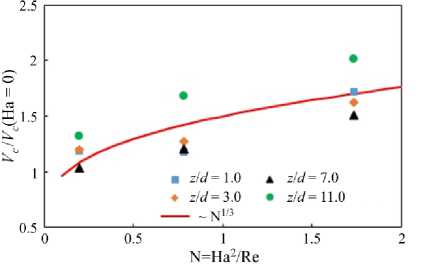

Рис. 12. Изменение по длине трубы осевой скорости, нормированной по осевой скорости в отсутствие магнитного поля ( На = 0 ), в зависимости от числа Стюарта N = Ha2/Re

укладываются в линейную зависимость Vc-1 ~ z, характерную для струи, вытекающей в неограниченное пространство. Это свидетельствует об уменьшении влияния стенок на течение. Вследствие подавления турбулентного переноса под действием магнитного поля и ламинаризации течения длина «линейного» участка на графике возрастает до zd~ 20 . Данные моделирования и расчета неплохо совпадают до zd~ 20 , затем наблюдается существенное расхождение, что, по-видимому, связано с увеличением погрешности экспериментальной корреляционной методики ввиду сглаживания температурных флуктуаций в эксперименте с ростом zd. Динамика расширения струи в продольном магнитном поле, качественно обоснованная в работе [8], воспроизводится по экспериментальным данным. Так, например (см. Рис. 12), осевая скорость, нормализованная по скорости в отсутствие магнитного поля для различных сечений вдоль по потоку, пропорциональна числу Стюарта ~N13 .

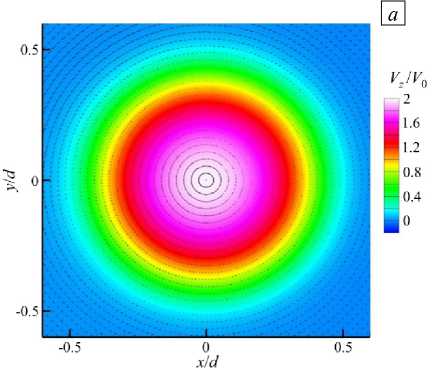

Устойчивость ламинаризованной струи и увеличение ее эффективной длины в магнитном поле обеспечиваются вторичными возвратными течениями жидкости, которые создают ее радиальный поток к границе между струей и окружающей жидкостью, с одной стороны, и между струей и обратным радиальным потоком расширяющейся струи, с другой стороны. Оба этих течения при взаимодействии с продольным магнитным полем индуцируют в жидкости преимущественно азимутальные компоненты электрического тока j 9 ~ Vr.B z в разных по углу 9 направлениях. Со стороны магнитного поля на жидкость, таким образом, действует электромагнитная сила Fr ~ j 9 B z , которая, в зависимости от величины поля (числа Гартмана) и числа Рейнольдса (или, в общем случае, от числа Стюарта N ) определяет форму профиля скорости струи. Эти соображения подтверждаются результатами численного моделирования.

Рис. 13. Поле мгновенной продольной скорости Vz V 0

в сечении z]d = 1.0 и векторное поле индуцированного

электрического тока (а); распределение азимутальной компоненты плотности электрического тока j9 (б) в радиальном направлении вдоль оси x при На = 120, Re = 10000

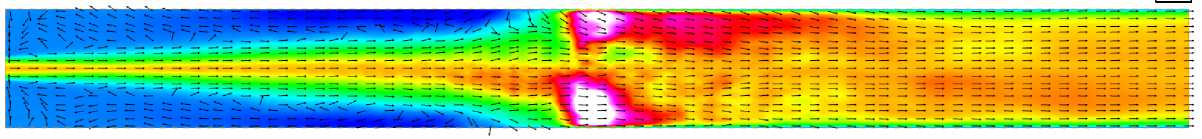

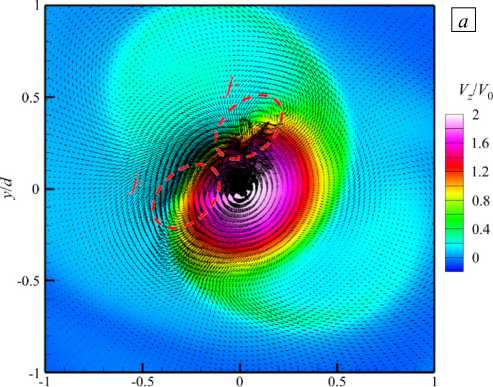

На рисунке 13 а представлено мгновенное поле продольной скорости в сечении z]d = 5 , а также векторные линии электрического тока j ( jx , j y ) при На = 120. Видно, что в потоке вне профиля струи формируется поле плотности электрического тока с преобладающей компонентной j 9 , а радиальная компонента электромагнитной силы Fr удерживает струю от расширения в радиальном направлении. Распределение j 9 вдоль одного из диаметров в разных сечениях zd показано на рисунке 13 б . Видно, что при увеличении zd максимум азимутального тока уменьшается по величине и смещается вправо вдоль оси x , что означает постепенное расширение струи и снижение воздействия электромагнитной силы, удерживающей струю.

-

3.3. Влияние магнитного поля на устойчивость течения

При численном моделировании устойчивая структура струйного течения с практически подавленными возмущениями и ламинарным усредненным профилем скорости на расстоянии эффективной длины струи, а также с переходом к турбулентности во фронтовой части струи сохраняется вплоть до значений числа На ~140 . В эксперименте же не было технической возможности увеличить число Гартмана выше 130, поэтому результаты, приведенные далее, получены только с помощью численного моделирования.

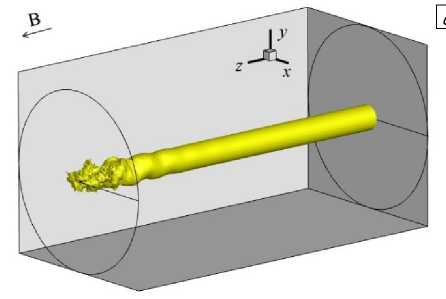

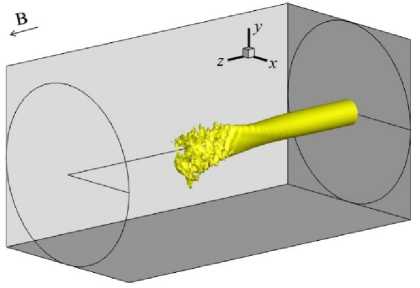

При дальнейшем увеличении числа Гартмана течение в струйном потоке приобретает колебательный характер. Так, уже при На = 120 струя начинает испытывать возмущения профиля скорости в его ламиниризованной части ближе к фронту. На рисунке 14 а , б в различные моменты времени для На = 120 представлены изоповерхности продольной скорости, равной средней скорости V 0 . Видно наличие поперечных колебаний изоповерхности скорости, причем эти колебания являются периодическими и распространяются с постепенным затуханием от фронта к началу канала, то есть течение остается устойчивым, за исключением участка фронта струи, а эффективная длина струи не меняется.

в

Рис. 14. Изоповерхность продольной скорости V z = V о при Re = 10000 в моменты времени 1 1 ( а ), ( в ) и 1 2 ( б ), ( д );

На = 120 ( а ), ( б ); На = 160 ( в ), ( д ); Д 1 = 3.0 c.u.; размер канала в продольном направлении показан в масштабе 1:5

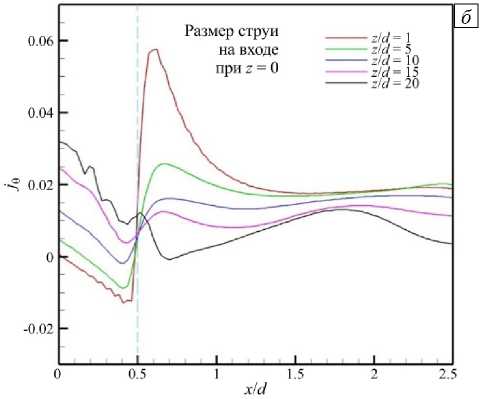

Другая картина возникает при дальнейшем увеличении числа Гартмана. Так, при На = 160 (Рис. 14 в , г ) фронт струи становится неустойчивым, что приводит к уменьшению эффективной длины струи почти вдвое. Вместе с тем колебания изоповерхности существенно уменьшаются, а фронтальная часть струи начинает «закручиваться», при этом ось вращения совпадает с направлением основного течения.

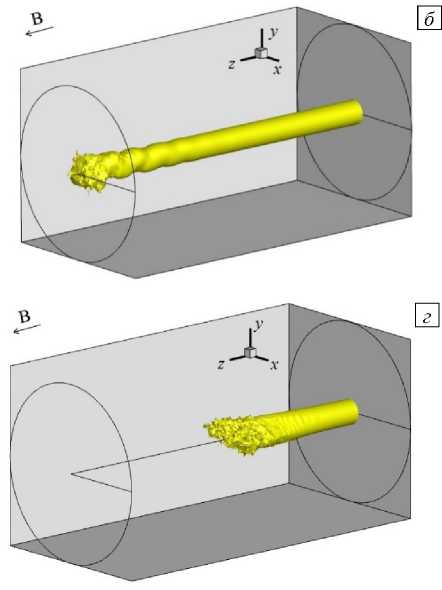

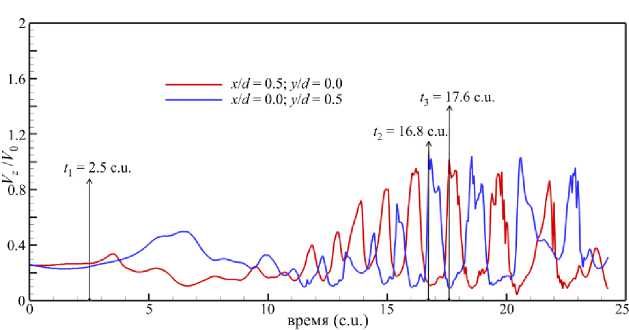

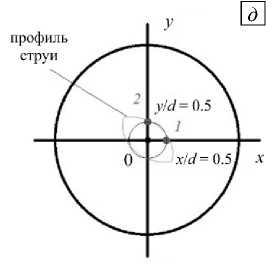

Развитие течения при На = 160 демонстрируется рисунке 15. Изменение симметрии профиля струи хорошо видно для разных поперечных сечений ( z 1, z 2, z 3), которые изображены в моменты времени ( t 1, t 2, t 3) (Рис. 15 а – в ). Эволюция во времени продольной скорости в фиксированных точках 1 и 2 , изображенных на схеме (см. Рис. 15 д ), показаны на рисунке 15 г . Видно, что в момент времени t 1 форма профиля струи (Рис. 15 а ) представляет собой окружность, что соответствует состоянию вытянутой и ламинаризованной струи (как, например при На = 120, в подразделе 3.2). Флуктуации продольной скорости вблизи t 1 практически отсутствуют. В дальнейшем происходит увеличение флуктуаций скорости, появляются периодические низкочастотные сигналы на зависимостях продольной скорости от времени, полученных в точках 1 и 2 . Эти сигналы указывают на изменение во времени положения (то есть на «поворот») профиля струи, при этом сам профиль деформирован и уже не имеет формы окружности: он растягивается в одном диаметральном сечении и сжимается в другом. В моменты времени t 2 и t 3 положение профиля струи показано на рисунке 15 б , в , соответственно, при этом сигналы 1 и 2 находятся в противофазе друг другу. Характерный период колебаний продольной скорости в точках 1 и 2 равен ~0.8 c.u., что позволяет оценить период вращения как ~1.6 c.u. Такой режим является нестабильным, в дальнейшем градиенты продольной скорости выравниваются, поэтому амплитуда флуктуаций снижается (см. Рис. 15 г при 1 ^ 25 c.u.).

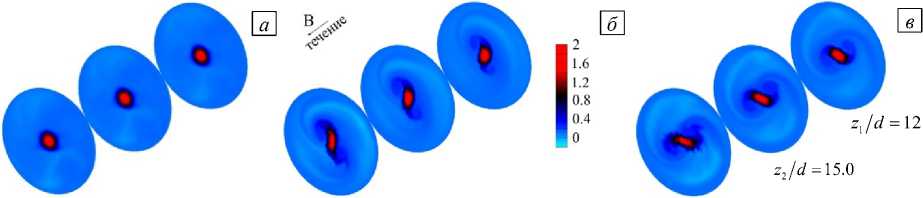

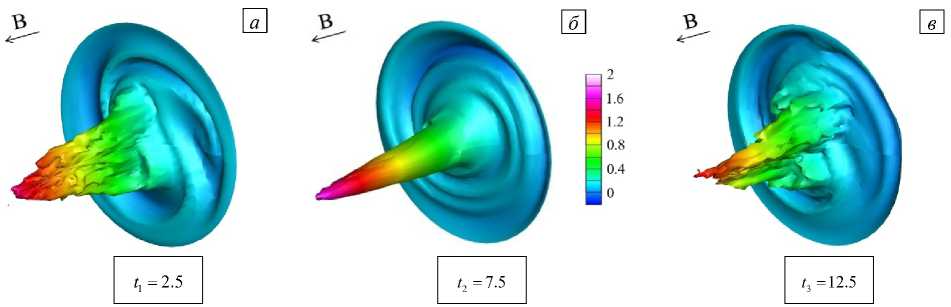

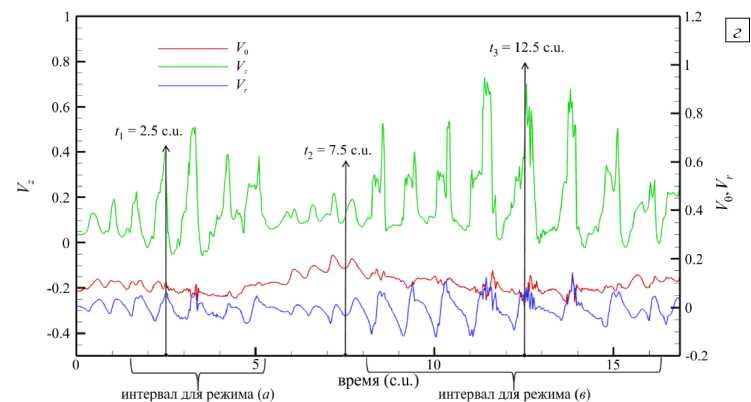

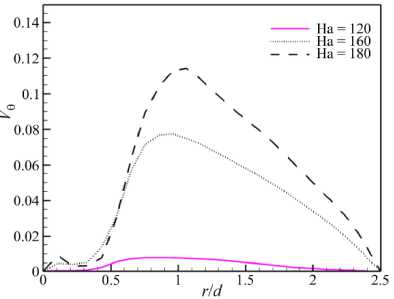

При дальнейшем увеличении числа Гартмана вращение сохраняется и имеет тенденцию сохранять квазистационарность с некоторой «перемежаемостью» (чередованием во времени) двух различных режимов течения. Так, для Ha = 180 на рисунке 16 а - в приведены профили продольной скорости в сечении zjd = 15.0 в разные моменты времени, соответствующие, как видно на графике рисунка 16 г , появлению максимумов продольной скорости в точке с координатами x/d = 0 и y/d = 0.75 . Формы профилей скорости показывают, что возникновение интервалов с большей амплитудой флуктуаций скорости (Рис. 16 а , в ), вероятно, связано с потерей устойчивости течения на фронте струи, поскольку появляются высокочастотные составляющие на зависимостях компонент скорости от времени (Рис. 16 г ). Характерный период «вращения», определяемый как удвоенное время между двумя соседними максимумами скорости, остается таким же, как и при Ha = 160 .

z 3/ d = 17.5

t 1 = 2.5

t 2 = 16.8

г

Рис. 15. Пространственная эволюция течения при На = 160, Re = 10000: мгновенные поля продольной скорости VJV 0

в трех последовательных поперечных сечениях плоскостью O yz : z/d = 12.5; 15.0; 17.5, в разные моменты времени t , [c.u.]: 2.5 ( а ), 16.8 ( б ); 17.6 ( в ), и эволюция во времени продольной скорости ( г ) в точках c координатами x/d = 0.5 , y/d = 0.0 и

1 3 = 17.6

xd = 0.0, y/d = 0.5 в сечении z/d = 15.0 (см. схему ( д ))

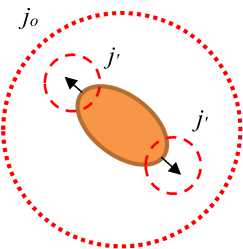

Нарушение симметрии профиля струи при высоких числах Гартмана (которым отвечают взятые в расчетах числа Стюарта N > 1) может быть вызвано двумя причинами. С одной стороны, это неустойчивость, которая развивается вблизи фронта струи и приводит к сложной картине развития вторичных течений, влияющих на распределение индуцированных токов, с другой — увеличение интенсивности вторичных течений по мере роста индукции магнитного поля. На рисунке 17 а представлено поле продольной скорости и векторное поле индуцированных токов в вертикальном поперечном сечении z/d = 15 при Ha = 180. Видно, что деформация струи поддерживается индуцированными токами, радиальные компоненты которых направлены к центру струи (на рисунке отмечено штриховой линией). Возможная качественная схема развития деформации формы профиля струи содержится на рисунке 17 б . Стационарное распределение плотности индуцированных токов, в которых основная азимутальная компонента тока j в определяла контур тока j o (пунктирная окружность, см. Рис. 17 б ) изменяется под действием вторичных течений жидкости. В потоке вблизи границы струи локально становится

Рис. 16. Эволюция течения при На = 180, Re = 10000 ; мгновенные поля продольной скорости VJV0 в поперечном сечении z/d = 15.0 в разные моменты времени t, [c.u.]: 2.5 (а), 7.5 (б); 12.5 (в), и эволюция во времени компонент скорости (г) в точке

x/d = 0.0 , yId = 0.75

Рис. 16. Продолжение

x/d

Рис. 17. Поле мгновенной продольной скорости Vz V 0 в сечении

б

zjd = 15.0 и векторное поле индуцированного электрического тока (а); качественная схема возникновения деформации струи (б) при На = 180 , Re = 10000

существенной радиальная компонента тока jr , что обусловливает возникновение дополнительных контуров тока j ’ (пунктирные линии на рисунке 17 а , б ). Это, в свою очередь приводит, во-первых, к локальному

Рис. 18. Профили усредненной по углу азимутальной скорости Vz V0 в сечении z/d = 15.0 при Re = 10000 и различных числах

Гартмана

уменьшению азимутальной компоненты в контуре ( jo ) и к появлению радиальных, растягивающих струю, усилий со стороны магнитного поля, а во-вторых, возникает локальная азимутальная компонента электромагнитной силы F ~ j r B z , которая может способствовать дополнительной локальной закрутке потока. Зависимость усредненной азимутальной скорости потока от числа Гартмана демонстрирует рисунок 18. С ростом числа Гартмана максимум азимутальной скорости увеличивается (при На = 180 он составляет ~12% от средней скорости потока) и смещается в радиальном направлении.

4. Выводы

Рассмотрена динамика затопленного струйного течения проводящей жидкости (жидкого металла) в трубе при соотношении диаметров d/D = 1/5 , Re = 10000 и числах Гартмана до 180, что соответствует числам Стюарта до ~3.0. Исследования проводились в основном с помощью численного моделирования, а экспериментальная методика использовалась для верификации и сопоставления результатов усредненных свойств потока.

В отсутствие магнитного поля вблизи стенки под действием вторичных возвратных течений струя быстро расширяется и на расстоянии от начала канала до 30 калибров в диаметрах струи течение становится канальным. Длина перехода в канальное течение, как и ожидалось, зависит от величины числа Рейнольдса. Усреднение профиля скорости на участке 5 < z/d < 10 дает неплохое соответствие результатов эксперимента и моделирования известным из литературы данным как по усредненным, так и по статистическим характеристикам.

При умеренных магнитных полях (при Ha = 100 или N < 1) с ростом числа Гартмана подавляется турбулентный перенос и течение ламинаризуется. Ламинаризация наблюдается вплоть до фронта струи, где течение вследствие неустойчивости переходит в турбулентное. В то же время возникающая электромагнитная сила препятствует расширению струи, поэтому снижение скорости струи сдвигается на большие расстояния вниз по потоку, и эффективная длина струи возрастает.

При дальнейшем увеличении числа Гартмана (числа Стюарта N > 1.0) развивается новая неустойчивость, связанная с проявлением «вращения» или «закрутки» струи, а ось вращения при этом совпадает с направлением основного течения (см. Рис. 14 в , г ). Вращение образуется из-за поперечных деформаций профиля скорости, вызванных интенсивными вторичными течениями, генерируемыми в области фронта струи, которые приводят к возникновению локальных областей с закруткой потока и усиливаются в продольном магнитном поле (см., например, Рис. 15 и 17). Развитие возмущений, провоцирующих вращение струи, неоднородно во времени: наблюдается чередование («перемежаемость») режимов с существенно отличающейся амплитудой флуктуаций скорости, при этом средний период вращения составляет ~1.6 c.u. и не зависит от числа Гартмана, а азимутальная скорость увеличивается с ростом числа Гартмана и достигает ~12% от средней скорости потока ( U 0 ) в широкой части трубы при (Рис. 18). Физически похожий механизм, приводящий к радиальным колебаниям профиля скорости струи, был обнаружен в работе [11], в которой рассматривалось истечение круглой струи в квадратный канал при числе Рейнольдса, меньшем на порядок, чем в настоящей работе. Деформацию струи в [11] вызывало попеременное радиальное сжатие и растяжение потока на различных участках по длине канала, и она сопровождалась продольными низкочастотными волнами. В рассматриваемых же здесь условиях аналогичные колебания также обнаружены (см. Рис. 14 а , б ), но они затухают. В связи с этим предполагаем, что здесь, во-первых, играет роль число Стюарта, которое опять-таки на порядок меньше, а во-вторых, важны геометрические особенности: у квадратного канала в [11], есть углы, создающие «естественные» условия для несимметрии вторичных течений и индуцированных токов, а значит, больше потенциальных возможностей для пространственного распространения деформаций профиля струи. Тем не менее, влияние на течение увеличения числа Стюарта, как в рассматриваемом случае круглого канала, или увеличения числа Рейнольдса, как в [11] с квадратным каналом, может стать целью будущих исследований.

Вычисления проведены с использованием ресурсов Межведомственного Суперкомпьютерного Центра РАН (г. Москва).

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-69-46067).

Список литературы Динамика затопленного струйного течения в трубе в продольном магнитном поле

- Hussein H.J., Capp S.P., George W.K. Velocity measurements in a high-Reynolds-number, momentum-conserving, axisymmetric, turbulent jet // J. Fluid Mech. 1994. Vol. 258. P. 31-75. https://doi.org/10.1017/S002211209400323X

- George W.K. The self-preservation of turbulent flows and its relation to initial conditions and coherent structures // Advances in turbulence / Ed. W.K. George, R. Arndt. Springer, 1989. P. 39-74.

- Boersma B.J., Brethouwer G., Nieuwstadt F.T.M. A numerical investigation on the effect of the inflow conditions on the self-similar region of a round jet // Phys. Fluids. 1998. Vol. 10. P. 899-909. https://doi.org/10.1063/1.869626

- Babu P.C., Mahesh K. Upstream entrainment in numerical simulations of spatially evolving round jets // Phys. Fluids. 2004. Vol. 16. P. 3699-3705. https://doi.org/10.1063/1.1780548

- Wygnanski I., Fiedler H. Some measurements in the self-preserving jet // J. Fluid Mech. 1969. Vol. 38. P. 577-612. https://doi.org/10.1017/S0022112069000358

- Davidson P.A. Magnetic damping of jets and vortices // J. Fluid Mech. 1995. Vol. 299. P. 153-186. https://doi.org/10.1017/S0022112095003466

- Kharicha A., Vakhrushev A., Karimi-Sibaki E., Wu M., Ludwig A. Reverse flows and flattening of a submerged jet under the action of a transverse magnetic field // Phys. Rev. Fluids. 2021. Vol. 6. 123701. https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.6.123701

- Sajben M., Fay J.A. Measurement of the growth of a turbulent mercury jet in a coaxial magnetic field // J. Fluid Mech. 1967. Vol. 27. P. 81-96. https://doi.org/10.1017/S0022112067000060

- Иевлев В.М., Левин В.Б. Ламинаризация затопленной струи электропроводной жидкости продольным магнитным полем // Изв. АН СССР. МЖГ. 1989. № 6. С. 35-40. (English version https://doi.org/10.1007/BF01050015)

- Kolesnikov Yu., Krasnov D., Boeck T. Evolution of a round jet in a duct in the presence of a uniform axial magnetic field // Magnetohydrodynamics. 2017. Vol. 53. P. 119-128. http://dx.doi.org/10.22364/mhd.53.1.13

- Krasnov D., Kolesnikov Y., Boeck T. Numerical simulation of electrically conducting jet flow in a straight duct under longitudinal homogeneous magnetic field // Phys. Fluids. 2019. Vol. 31. 014108. https://doi.org/10.1063/1.5062617

- Belyaev I.A., Sviridov V.G., Batenin V.M., Biryukov D.A., Nikitina I.S., Manchkha S.P., Pyatnitskaya N.Y., Razuvanov N.G., Sviridov E.V. Test facility for investigation of heat transfer of promising coolants for the nuclear power industry // Therm. Eng. 2017. Vol. 64. P. 841-848. https://doi.org/10.1134/S0040601517110027

- Belyaev I.A., Razuvanov N.G., Sviridov V.G., Zagorsky V.S. Temperature correlation velocimetry technique in liquid metals // Flow Meas. Instrum. 2017. Vol. 55. P. 37-43. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2017.05.004

- Krasnov D., Zikanov O., Boeck T. Numerical study of magnetohydrodynamic duct flow at high Reynolds and Hartmann numbers // J. Fluid Mech. 2012. Vol. 704. P. 421-446. https://doi.org/10.1017/jfm.2012.256

- Panchapakesan N.R., Lumley J.L. Turbulence measurements in axisymmetric jets of air and helium. Part 1. Air jet // J. Fluid Mech. 1993. Vol. 246. P. 197-223. https://doi.org/10.1017/S0022112093000096

- Davidson P.A. Introduction to magnetohydrodynamics. Cambridge University Press, 2016. 573 p. https://doi.org/10.1017/9781316672853