Динамико-кинематический анализ в судебно-медицинской экспертизе

Автор: Светлаков А.В., Селянинов А.А., Сотин А.В., Сычев Ю.В., Подгаец Р.М.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 1 (23) т.8, 2004 года.

Бесплатный доступ

Реконструкция обстоятельств происшествия для судебно- следственных органов является одним из важнейших этапов в расследовании уголовных дел, особенно преступлений против жизни и здоровья граждан. Задача восстановления полной картины происшествия по конечному результату является обратной и однозначного решения не имеет, то есть различные варианты действий участников могут привести к одному и тому же результату. Использование при проведении судебно-медицинской экспертизы традиционных методов не всегда позволяет дать категоричные выводы на поставленные следствием вопросы. При нанесении телесных повреждений механическим путем возникает необходимость в биомеханическом исследовании картины происшествия. Выделяются три типа биомеханических задач. Первый - сопоставление обнаруженных механических повреждений с имеющимися описаниями пространственного расположения тел в момент происшествия. Второй - исследование движения твердых тел в результате механического взаимодействия между собой. Третий - анализ разрушения твердых или мягких тканей человека на основе решения задач механики деформируемого твердого тела (для костей) и теории вязкоупругоcти (для мягких тканей) с применением соответствующих критериев разрушения. Результатом биомеханического исследования является вывод о том, соответствуют ли данные, отраженные в материалах следствия, имеющимся объективным последствиям преступления. В работе обсуждаются вопросы применения биомеханического анализа для восстановления картины происшествия. Приведены экспериментальные данные по движению ствола ружья в результате отдачи при выстреле. Разработана методика расчета движения тела человека при огнестрельном ранении.

Судебно-медицинская экспертиза, биомеханический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/146215783

IDR: 146215783 | УДК: 531/534:57+612.7

Текст научной статьи Динамико-кинематический анализ в судебно-медицинской экспертизе

Реконструкция обстоятельств происшествия для судебно-следственных органов является одним из важнейших этапов в расследовании уголовных дел, особенно преступлений против жизни и здоровья граждан. В настоящее время в подавляющем числе случаев решение названной задачи осуществляется в рамках судебномедицинской экспертизы (СМЭ) трупа и/или живого лица. Между тем, использование при проведении СМЭ традиционных методов не всегда позволяет дать категоричные

выводы на поставленные следствием вопросы. С точки зрения биомеханики задача восстановления полной картины происшествия по конечному результату является обратной и однозначного решения не имеет, то есть различные варианты действий участников могут привести к одному и тому же результату.

В связи с этим предлагается общая методика применения биомеханики в комплексной СМЭ, которая включает:

-

1. Биомеханический анализ материалов дела. При дефиците данных, необходимых для построения биомеханической модели, осуществляется восполнение недостающих сведений путем литературного поиска и проведение экспертных экспериментов, а также выдача рекомендаций на проведение дополнительных следственных действий (эксперимента, допросов и т.п.).

-

2. Биомеханическое моделирование происшествия.

-

2.1. Пространственное моделирование (соответствие размеров повреждений орудию повреждений, условиям, при которых наносились повреждения, антропометрическим характеристикам участников происшествия).

-

2.2. Динамико-кинематическое моделирование (восстановление картины движения тел – участников происшествия).

-

2.3. Моделирование повреждений (механического разрушения) биологических тканей.

-

-

3. Формулировка конкретных выводов в связи с поставленными следствием вопросами.

Задачи биомеханики можно разделить на три уровня. Первый – пространственный анализ картины происшествия, который позволяет сопоставить взаимное расположение участников происшествия, орудий травмы и причиненные в результате происшествия повреждения. Второй – соответствует исследованию движения твердых тел в результате механического взаимодействия между собой. Динамико-кинематический анализ основан на исходной информации дела и моделях движения твердого тела или механической системы, состоящей из твердых тел. Третий – связан с анализом разрушения твердых или мягких тканей человека на основе решения задач механики деформируемого твердого тела (для костей) и механики вязкоупругости (для мягких тканей) с применением соответствующих критериев разрушения.

Результат биомеханического анализа позволяет подтвердить или опровергнуть соответствие между картиной происшествия, установленной следственным путем, и объективными данными, зафиксированными в протоколе осмотра места происшествия, в заключениях судебно-медицинской и других экспертиз, в медицинских документах и иных материалах уголовного дела.

В качестве примера рассмотрим комплексную судебно-медицинскую динамикокинематическую экспертизу по уголовному делу об убийстве.

Обстоятельства дела

Из обстоятельств уголовного дела следует, что гр. Г-их, находясь на охоте в районе деревни N . Кунгурского района, двумя выстрелами из охотничьего ружья совершил убийство гр. М-на.

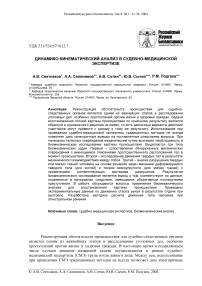

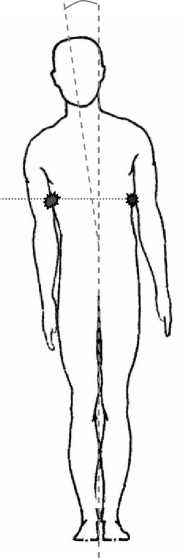

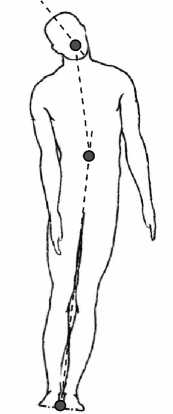

По заключению СМЭ смерть М-на наступила в результате сквозного огнестрельного пулевого ранения головы и шеи с повреждением костей черепа и вещества головного мозга, сквозного огнестрельного ранения груди и живота с повреждением печени, желудка и селезенки (рис. 1). При этом в раневых каналах обнаружены фрагменты огнестрельных снарядов.

Между тем, выводы первичной СМЭ трупа М-на о нахождении потерпевшего правой боковой поверхностью тела к стрелявшему при различных направлениях раневых каналов, указанных в описательной части заключения, не аргументированы и требуют уточнения.

Согласно медико-криминалистическим исследованиям дистанция производства выстрелов находится в пределах 2 - 3 зон близкого выстрела, что составляет согласно «Руководству по судебной медицине» расстояние до трех метров.

На одежде М-на имелись повреждения, которые соответствовали повреждениям на теле. При этом на передней части куртки убитого обнаружено не менее пяти повреждений. В выводах же экспертизы сказано о двух выстрелах, что, помимо прочего, определяет необходимость в проведении дополнительных исследований.

Допрошенный в качестве обвиняемого Г-их свою вину в совершении умышленного убийства М-на не признал и показал, что его действия в отношении М-на носили неосторожный характер и происшедшее является несчастным случаем на охоте, который произошел при следующих обстоятельствах: он (Г-их) забыл разрядить ружье (двуствольное вертикальное 12-го калибра), подошел к автомобилю и, удерживая ружье в сгибе локтя левой руки (стволами влево), произвел пальцами правой руки спуск пружин с боевого взвода обоих стволов ружья, в результате чего произошли последовательные выстрелы с интервалом до 1 секунды. При этом М-ин, который находился слева от Г-их, получил огнестрельные ранения и скончался на месте происшествия. По утверждению Г-их, в момент производства выстрелов М-ин находился слева от него на расстоянии примерно трех метров вне зоны поля зрения Г-их.

Рис. 1. Расположение входных (1, 2) и выходных

(1 ‘ , 2 ‘ ) пулевых огнестрельных ран на теле М-на

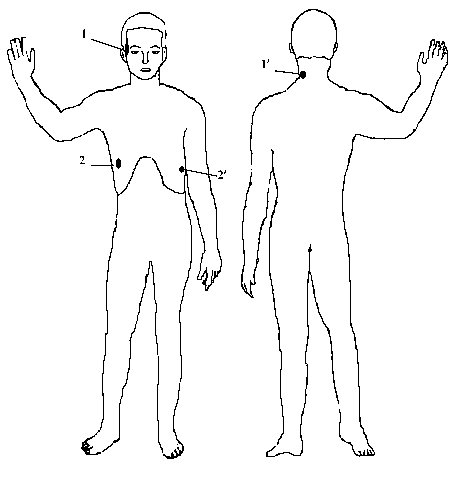

Рис. 2. Составные части пули "Полева-3": 1 - пуля;

2 - хвостовик; 3 - стабилизатор; 4 - "лепестки" контейнера; 5 - гильза

Был произведен ряд следственных экспериментов по отстрелу ружья в различных условиях. При отстреле ружья аналогичными пулевыми зарядами в щит с расстояния 3 м было установлено, что в результате выстрелов и последующей отдачи ружья стволы поднимаются только вверх. При этом "пробоины" от второго выстрела располагаются выше "пробоин" от первого на 150 - 160 мм.

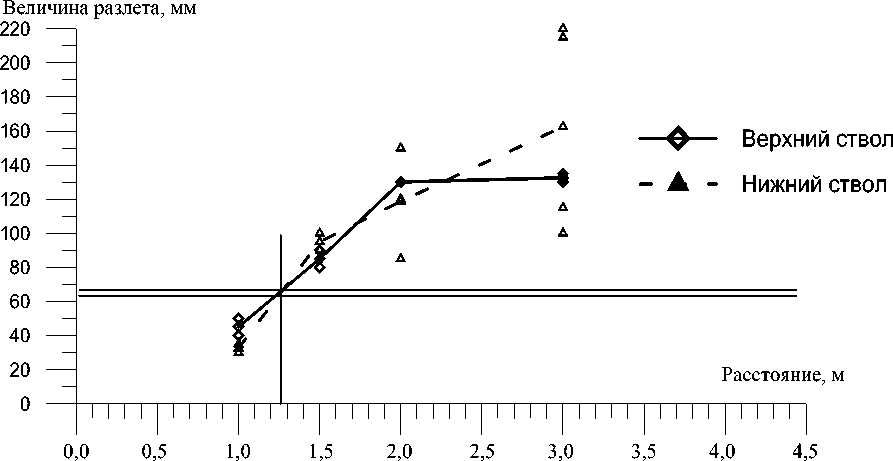

Также в рамках следственного эксперимента производился отстрел ружья в отрез белой хлопчатобумажной материи с целью выявления следов действия огнестрельного снаряда (пули «Полева-3», рис. 2) и дополнительных факторов выстрела. По полученным экспериментальным данным установлена зависимость величины разброса контейнеров пули «Полева-3» от удаленности дульного среза от мишени при выстрелах в интервале от 1,0 до 3,0 м.

При указанных обстоятельствах возникла необходимость в проведении комплексных судебно-медицинских динамико-кинематических исследований.

Вопросы, поставленные на разрешение экспертизы

С какого расстояния были причинены М-ну каждое из повреждений?

Могли ли быть ранения, имеющиеся у М-на, причинены при обстоятельствах, указанных обвиняемым Г-их при допросе в качестве обвиняемого и подтвержденных им на последовавшем затем следственном эксперименте?

Могли ли быть телесные повреждения, имеющиеся у М-на, с учетом расположения и направленности, причинены из одного положения стрелявшего в результате последовательных выстрелов с интервалом в 1 с из ружья, снаряженного пулевыми патронами, в стоявшего потерпевшего?

Каково было взаиморасположение Г-их и М-на при получении последним каждого из огнестрельных ранений?

Динамико-кинематическое исследование

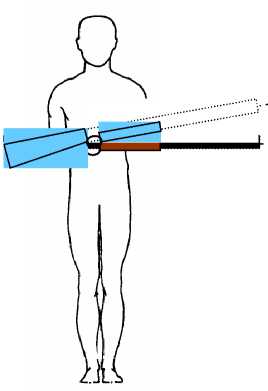

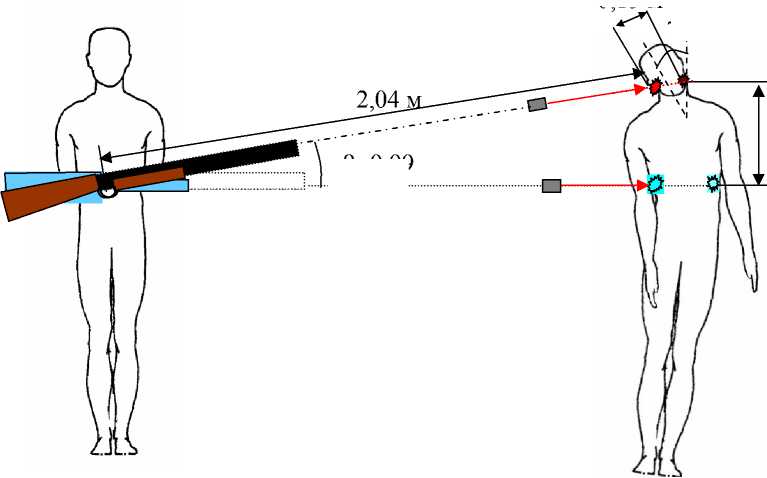

Согласно данным постановления и СМЭ трупа построена схема расположения обвиняемого и потерпевшего в момент производства выстрелов (рис. 3).

2-й выстрел

1-й выстрел

Рис 3. Расположение участников происшествия в момент производства выстрелов

По имеющимся сведениям производство выстрелов осуществлялось с расстояния до 3 м. Согласно протоколу осмотра места происшествия пули и части контейнеров были найдены в одежде пострадавшего.

Для ответа на поставленные вопросы необходимо:

-

• определить расстояние между обвиняемым и пострадавшим в момент произведения выстрелов;

-

• исследовать движение тела пострадавшего, вызванное попаданием в туловище огнестрельного снаряда;

-

• исследовать изменение направления ствола оружия в результате отдачи, вызванной выстрелом из нижнего ствола;

-

• восстановить динамико-кинематическую картину происшествия.

Произведем динамико-кинематический анализ происшествия при условии нахождения участников события в положении стоя на одной плоскости и положении ружья в руках стрелявшего на уровне локтей. При исследовании будут использованы данные по расположению пулевых ранений на теле и ориентации пулевых каналов в туловище пострадавшего, измеренные при проведении повторного исследования трупа М-на (табл.1-3), и данные баллистического исследования (табл. 4).

Таблица 1

Удаленность повреждений от реперных точек (во фронтальной плоскости)

|

Повреждение |

Удаленность центра повреждения, см |

|

|

от средней линии тела |

от уровня подошвы |

|

|

№ 1 – входная рана в правой щечно-околоушной области |

8,0^9,0 |

159,5 |

|

№ 4 – выходная рана на задней поверхности шеи |

4,6^5,0 |

155,0 |

|

№ 3 – дефект межреберных мышц 5 см х 2,5 см в VII межреберье справа (входная рана) |

10,5^11,0 |

120,5 |

|

№ 2 – дефект мягких тканей 1 см х1 см в VIII межреберьи слева (выходная рана) |

16,5 |

117,5 |

Таблица 2

Удаленность повреждений от реперных точек (в горизонтальной плоскости)

|

Повреждение |

Удаленность центра повреждения, см |

|

|

от средней линии тела |

от горизонтальной (задней) плоскости |

|

|

№ 1 – входная рана в правой щечно-околоушной области |

8,0 + 9,0 |

13,5 |

|

№ 4 – выходная рана на задней поверхности шеи |

4,6 + 5,0 |

5,5 |

|

№ 3 – дефект межреберных мышц 5 см х 2,5 см в VII межреберье справа (входная рана) |

10,5 + 11,0 |

21,5 |

|

№ 2 – дефект мягких тканей 1 см х1 см в VIII межреберье слева (выходная рана) |

16,5 |

18,5 |

Таблица 3

Углы раневых каналов во фронтальной и горизонтальной плоскостях

|

Раневой канал |

Угол во фронтальной плоскости |

Угол в горизонтальной плоскости |

|

В голове/шее |

17,81°: 19,65° |

29,75°: 32,41° |

|

В туловище |

6,23°: 6,34° |

6,23°: 6,34° |

Таблица 4

Параметры огнестрельного снаряда в момент выстрела

|

Параметр |

Значение |

|

Вес пули, г |

22,2 (20,8 – без стабилизатора) |

|

Диаметр пули, мм |

13,2 |

|

Скорость на вылете из ствола, м/с |

405,7 |

|

Энергия Е , кгм |

187,2 |

|

Удельн. энергия удара Е уд , кгм/мм2 |

1,36 |

Таблица 5

Результаты измерения величины разлета контейнеров при выстреле с различных расстояний от дульного среза до мишени

|

Расстояние, м |

Выстрел |

Разлет контейнеров, мм |

|||

|

Верхний ствол |

Нижний ствол |

||||

|

миним. |

макс. |

миним. |

макс. |

||

|

3,0 |

1 |

130 |

135 |

100 |

115 |

|

2 |

130 |

135 |

215 |

220 |

|

|

среднее значение |

132,5 |

162,5 |

|||

|

2,0 |

1 |

130 |

130 |

120 |

120 |

|

2 |

130 |

130 |

85 |

150 |

|

|

среднее значение |

130 |

118,75 |

|||

|

1,5 |

1 |

90 |

90 |

100 |

100 |

|

2 |

80 |

80 |

90 |

90 |

|

|

среднее значение |

85 |

95 |

|||

|

1,0 |

1 |

40 |

40 |

35 |

35 |

|

2 |

50 |

50 |

30 |

30 |

|

|

среднее значение |

45 |

32,5 |

|||

а

б

Рис. 4. Расположение повреждений от действия пули и контейнеров на переднебоковой поверхности куртки справа (а) и мягких тканях головы (б)

Из протокола следственного эксперимента следует, что выстрелы производились в белую материю из разных стволов с различного расстояния. Следственный эксперимент проводился с целью выяснения зависимости величины разлета контейнеров пули “Полева-3” от расстояния между мишенью и дульным срезом. Отстрел проводился из охотничьего ружья (вещественное доказательство по уголовному делу) ИЖ-27ЕМ №9234608 12-го калибра. Использовались патроны с пулей “Полева-3” с массой пороха – 1,9 г. Величина разлета контейнеров измерялась от центра отпечатка контейнера до центра пулевого отверстия. Данные по результатам разлета контейнеров приведены в табл. 5.

На рис. 4 приведены изображения огнестрельных повреждений на передней части куртки справа и кожного лоскута головы.

Измерение величины разлета контейнеров по повреждениям на одежде и кожном лоскуте пострадавшего проводилось при помощи морфометрической программы UTHSCSA ImageTool for Windows version 2.00. Величина разлета контейнеров приведена в табл. 6.

По данным табл. 5 построены графики зависимости (рис. 5) средней величины разлета контейнеров от расстояния между дульным срезом и мишенью для верхнего и нижнего стволов ружья. Горизонтальными линиями отмечены значения разлета контейнеров, зафиксированных на теле пострадавшего.

Таблица 6

Результаты измерения величины разлета контейнеров по расположению повреждений на одежде и теле пострадавшего

|

Выстрел |

Разлет контейнеров, мм |

|||

|

Кожный лоскут |

Повреждение одежды |

|||

|

миним. |

макс. |

миним. |

макс. |

|

|

1 |

66 |

66 |

58 |

66 |

|

среднее значение |

66 |

62 |

||

Рис. 5. Зависимость величины разлета контейнеров от расстояния между дульным срезом и мишенью

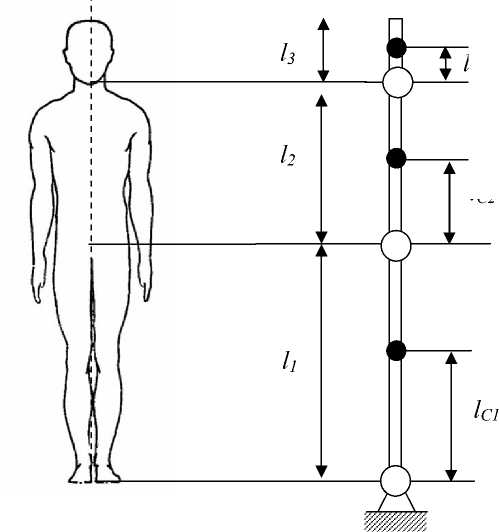

Таким образом, в соответствии с полученными данными можно утверждать, что расстояние от дульного среза до тела пострадавшего в момент выстрелов находилось в интервале 1,0 ^ 1,5 м и согласно графикам равно 1,27 м. Предполагая, что в момент выстрела расположение курков находилось на уровне средней линии тела обвиняемого, используя известные геометрические размеры ружья (расстояние от дульного среза до курка нижнего ствола равно 0,77 м), вычислим расстояние между средней линией тела обвиняемого и повреждениями на теле пострадавшего: H = 1,27 + 0,77 = 2,04 м. Исследуем движение тела пострадавшего, вызванное попаданием огнестрельного снаряда в туловище. Согласно данным СМЭ, по направлению раневого канала в туловище можно считать, что основное динамическое воздействие на тело пострадавшего, вызванное попаданием огнестрельного снаряда в туловище, было оказано слева направо, поэтому будем исследовать движение тела пострадавшего во фронтальной плоскости. Моделируем тело человека трехсегментной конструкцией из твердых тел с шарнирными межсегментными соединениями. Первый сегмент – ноги и нижний отдел туловища, второй сегмент – руки, верхний и нижний отделы туловища, третий сегмент – голова (рис. 6). Граничные условия в точке опоры моделируются шарнирным закреплением. Обозначения: длина сегментов – l 1 , l 2 , l 3 , расстояние от дистального края сегмента до центра масс сегмента – l C1 , l C2 , l C3 , масса сегментов – M 1 , M 2 , M 3 , моменты инерции относительно центра масс выбранных сегментов тела человека – J 1 , J 2 , J 3 .

Масс-инерционные характеристики выбранных сегментов тела были рассчитаны с учетом антропометрических характеристик М-на (рост 174 см, вес 80 кг) при помощи коэффициентов регрессионных уравнений, приведенных в работах [1, 2]. Масс-инерционные характеристики выбранных сегментов тел [3] приведены в табл. 7.

Таблица 7

Значения масс-инерционных характеристик выбранных сегментов тела человека

|

Сегмент |

Масса, кг |

Длина, м |

Расстояние до центра масс сегмента от дистального края сегмента, м |

Главный центральный момент инерции относительно сагиттальной _ 2 оси, кг-м |

|

Голова |

5,15 |

0,20 |

0,0890 |

0,028 |

|

Туловище |

34,21 |

0,55 |

0,3381 |

1,343 |

|

Ноги |

40,64 |

0,99 |

0,6321 |

3,318 |

Длина раневого канала в туловище, вычисленная по данным табл.1 - 2, равна 0,282 м. Средняя скорость движения пули в теле пострадавшего рассчитывается по формуле:

l C3

l C2

Голова

Ноги и нижний отдел туловища

Руки, верхний и средний отделы туловища

Рис. 6. Биомеханическая трехсегментная модель человека

У +У вх вых

,

ср = 2

где V вх – скорость пули в момент столкновения с телом, V вых – скорость пули в момент вылета из тела.

Так как расстояние от дульного среза до тела пострадавшего мало, считаем, что скорость пули в момент столкновения с телом пострадавшего равна ее скорости при вылете из ствола ( V вх = 405,7 м/с). Из материалов дела следует, что после причинения повреждений пули остались в одежде потерпевшего, поэтому считаем, что V вых = 0, откуда согласно (1) V ср = 203 м/с. При средней скорости движения пули в теле 203 м/с и длине раневого канала 0,282 м время воздействия пули на тело равно 0,0003 с. Такое воздействие можно рассматривать как импульсное. Так как скорость пули после вылета из тела практически равна нулю, вся ее кинетическая энергия была истрачена на причинение повреждений и придание телу человека определенного движения.

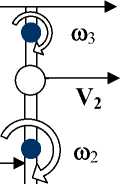

Для определения динамико-кинематической картины движения тела пострадавшего, вызванного импульсным воздействием, возникшим в результате попадания пулевого огнестрельного снаряда в туловище, используется математический аппарат дифференциальных уравнений Лагранжа второго рода. Размерами шарниров и

V 3

S

Рис. 7. Точка приложения внешнего импульса и выбранные обобщенные скорости трением в них пренебрегаем. Обозначим скорость движения шарниров системы как Vi, ударный импульс S (рис. 7). Точка приложения импульса определяется по данным табл. 1.

Величина импульса пули вычисляется по формуле:

S = m„V„, где mп – масса пули, Vп – скорость пули в момент столкновения с телом.

Учитывая данные табл. 4, найдем, что S = 9,01 кг - м/с.

Кинетическая энергия трехсегментного тела вычисляется по формуле:

T=£

i = 1

M i (V i l ci + V - 1 ( l i - la)

2 l i 2

2 + у J i (V - V i - 1 )2 k 2 li2

где – номер узла, V – скорости в узле, которые выбираем в качестве обобщенных скоростей, J – момент инерции относительно центра масс сегмента, l – длина сегмента, M – масса сегмента.

Уравнения динамики, описывающие движение составного тела при импульсном воздействии, имеют вид [4]

S T d V

τ

= Q i , i = 0..3,

где Q i - обобщенные ударные импульсы.

Расчленяя механическую систему, получаем систему уравнений, описывающих движение рассматриваемой трехсегментной конструкции с учетом ударных импульсов S 1 и S 2 в промежуточных шарнирах:

-

V 0 = 0;

-

V = li2 51.

-

1 Mxl 2 + Jx ’

-

1 С1

V 2 ( C + "ГТ-) + V 1 ( lC 2 ( l 2 - lC 2 ) - T7-) = T2- ( - 5 2 + — );

M2 M2 M2

V2 (lC2 (l2 - lC2 ) - "~) + V1((l2 - lC2 )2 + T~) = T2- (-51 + ——-

M2 M2 M2

V 3 ( C + T™") + V 2 ( l C 3 ( l 3 - l C 3 ) - TT") = 0;

M 3

V 3 ( l C 3 ( l 3 - l C 3 ) - T~" ) + V 2 (( l 3 - l C 3 ) 2 + 1 ) = 3 2 •

M3 M3

где h = 1,205 - 0,99 = 0,215 м.

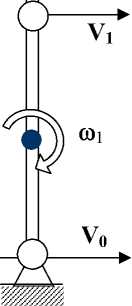

В результате решения системы уравнений (5) находим следующие значения обобщенных скоростей: V 1 = 0,168 м/с; V2 = 0,149 м/с; V 3 = -0,050 м/с. Угловая скорость сегмента вычисляется по формуле:

Ю / =

V i

^“

V - 1

l i

Таким образом, угловые скорости сегментов будут, соответственно, равны: ю 1 = 0,169 рад/с; го 2 = -0,033 рад/с; го 3 = -0,995 рад/с.

По данным судебно-медицинского исследования (см. табл. 3) угол раневого канала в туловище во фронтальной плоскости составляет 6,23 °: 6,34 ° . Так как расстояние между Г-их и М-ым в момент производства выстрелов небольшое, то траекторию пули можно считать прямолинейной. Интервал времени, за который пуля от дульного среза долетит до туловища пострадавшего, составляет 0,003 с, следовательно, в момент нанесения огнестрельного ранения направление стволов ружья совпадает с направлением раневого канала. Учитывая, что ружье при выстреле находилось на уровне локтей, а также примерно одинаковый рост потерпевшего и обвиняемого, для того, чтобы направление огнестрельного канала в туловище совпадало с описанным направлением ружья, необходимо, чтобы туловище пострадавшего было наклонено на угол 6,23 °: 6,34 ° градусов от вертикальной оси в сторону стрелявшего (рис. 8).

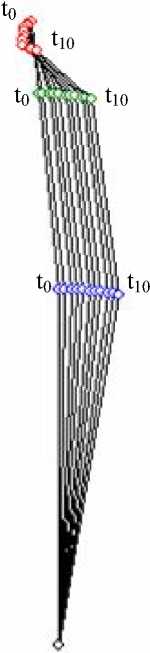

В результате попадания огнестрельного снаряда в туловище пострадавшего в точках моделируемых шарнирных соединений тела произойдет приращение скорости на величину, вычисленную решением системы уравнений (5). Так как до попадания огнестрельного снаряда в туловище движения тела во фронтальной плоскости не было, то выбранные сегменты тела в результате импульсного воздействия огнестрельного снаряда начнут двигаться, как показано на рис. 9. При построении траектории движения сегментов тела действием силы тяжести и межсегментной мышечной активностью пренебрегаем.

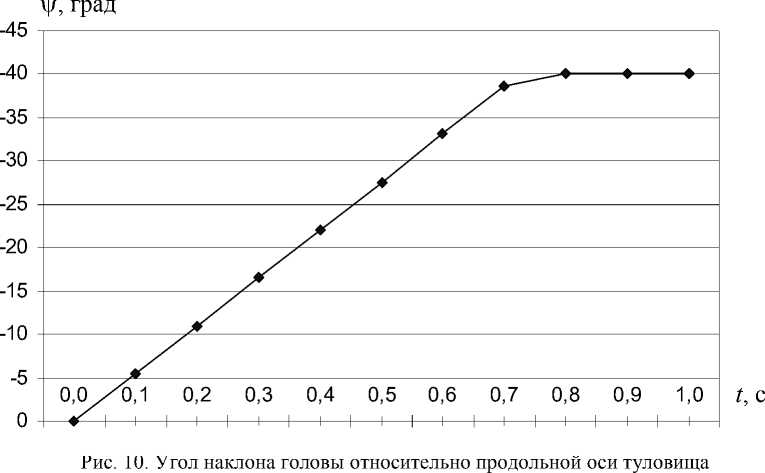

Угловая скорость вращения головы относительно туловища равна -0,995 рад/сек. По данным [5] физиологическая норма амплитуды бокового сгибания головы 40 ° . Изменение угла наклона головы v относительно продольной оси туловища показано на рис. 10.

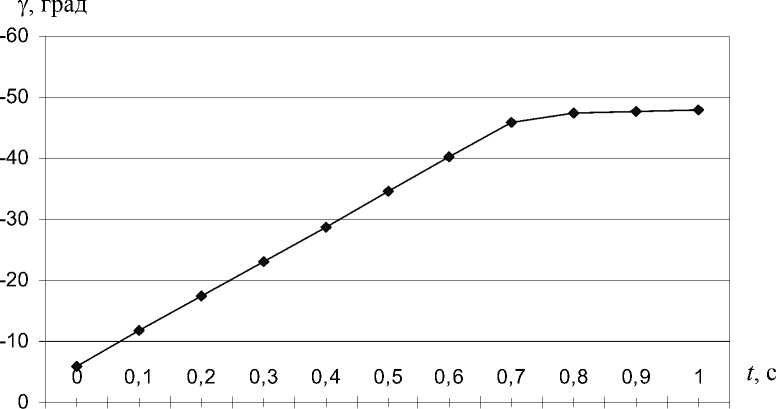

На рис. 11 изображен график изменения угла наклона головы у относительно вертикальной оси.

6,23 °+ 6,34 °

Направление полета огнестрельного снаряда

Рис. 8. Положение тела потерпевшего в момент первого выстрела

время:

t0 – 0,0 с t1 – 0,1 с t10 – 1,0 с

Рис. 9. Траектория движения сегментов

тела пострадавшего в результате огнестрельного ранения в туловище

Рис. 11. Изменение угла наклона головы относительно вертикальной оси

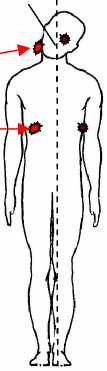

Согласно рис. 11 наклон головы в сторону стрелявшего через 0,8 секунды после первого выстрела будет равен 47,5 ° , далее увеличится за счет дальнейшего поворота туловища, и тело пострадавшего примет позу, близкую к изображенной на рис. 12.

Для того, чтобы в результате второго выстрела образовались повреждения головы/шеи, обнаруженные у потерпевшего, необходимо, чтобы на момент второго выстрела направление стволов ружья и направление раневого канала в голове/шее совпадали. На рис. 13 изображено взаимное расположение обвиняемого и пострадавшего на момент производства второго выстрела. Согласно расчету расстояние от дульного среза до пулевого ранения на голове составляет 2,04 м. Длина проекции раневого канала в голове/шее на фронтальную плоскость, вычисленная по данным табл. 1, равна 0,15м. Тогда, учитывая, что вертикальное смещение головы незначительно при рассчитанном движении тела пострадавшего, используя данные по координатам повреждений на голове/шее из табл. 1, определим необходимый угол подъема ружья по формуле:

Рис 12. Положение тела пострадавшего через 0,6 секунды после первого выстрела

0,15 м

Y =28,72 °

0,38 м в=9,99

Рис 13. Расположение участников происшествия в момент второго выстрела

в = arcsin (

0,38

2,04 + 0,15

) = 9,99 ° .

При этом величина угла наклона головы с учетом данных о направлении раневого канала в голове/шее из табл. 3 равна у 27,80 °: 29,64 ° (среднее значение равно 28,72 ° ). Согласно расчетам (см. рис. 11) в интервале времени до 1 с угол наклона головы достигает значения 28,72 ° через 0,5 : 0,6 с.

Таким образом, для того, чтобы направление второго выстрела совпало с направлением раневого канала, необходимо, чтобы в момент второго выстрела ствол ружья был приподнят относительно горизонтальной оси на 9,99 ° .

Для ответа на вопрос о возможности подъема ствола ружья на заданный угол в результате отдачи после первого выстрела было проведено исследование динамики движения ружья при выстреле из нижнего ствола.

Исследуем динамику движения ружья при выстреле из нижнего ствола. Из протокола следственного эксперимента следует, что выстрелы производились из нижнего ствола при различных условиях удержания оружия. Следственный эксперимент производился с целью определения динамики движения ружья при выстреле из нижнего ствола пулей “Полева-3”. Отстрел проводился из охотничьего ружья (вещественное доказательство по уголовному делу) ИЖ-27ЕМ 12-го калибра. Момент выстрела фиксировался на видеопленку. Видеоматериал после компьютерной обработки был представлен в виде покадровой развертки перемещений ружья в течение 1 с после выстрела из нижнего ствола. В одном случае (7-8-й выстрел) был проведен сдвоенный выстрел. Угол между направлением ствола ружья и горизонтальной осью измерялся при помощи морфометрической программы UTHSCSA ImageTool for Windows version 2.00. Всего проведено 8х26=208 измерений. Результаты измерений отклонения ствола ружья от горизонтальной оси приведены в табл. 8 и на рис. 14.

Из приведенных результатов следует, что величина подъема стволов ружья в результате отдачи после выстрела из нижнего ствола, близкая по значению к 9,99 ° в интервале времени 0,5 ^ 0,6 с, достигается при 1-м, 2-м, 5-м выстрелах.

Таблица 8

Значения угла отклонения ствола ружья от горизонтальной оси

|

Время, с |

Угол отклонения ствола ружья от горизонтальной оси, град |

|||||||

|

1* |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 - 8 |

9 |

|

|

0,00 |

2,90 |

0,54 |

1,64 |

0,55 |

1,93 |

0,27 |

-0,62 |

0,00 |

|

0,04 |

3,41 |

0,54 |

1,91 |

0,27 |

2,47 |

0,00 |

-0,62 |

1,12 |

|

0,08 |

2,88 |

0,81 |

1,61 |

1,59 |

4,57 |

0,00 |

1,05 |

2,84 |

|

0,12 |

3,47 |

1,57 |

3,47 |

3,77 |

7,08 |

2,52 |

2,96 |

7,17 |

|

0,16 |

5,51 |

5,78 |

5,88 |

4,11 |

5,79 |

3,93 |

7,53 |

8,44 |

|

0,20 |

5,02 |

9,13 |

5,31 |

1,69 |

1,58 |

1,47 |

8,04 |

9,28 |

|

0,24 |

3,12 |

8,31 |

1,04 |

-1,38 |

-2,06 |

-3,14 |

5,08 |

11,31 |

|

0,28 |

-5,12 |

7,01 |

-2,05 |

-2,48 |

-2,74 |

-3,20 |

1,91 |

12,89 |

|

0,32 |

-4,78 |

6,71 |

-2,84 |

-3,01 |

-1,41 |

-1,48 |

0,00 |

14,04 |

|

0,36 |

-2,47 |

6,71 |

-1,81 |

-1,92 |

-0,27 |

0,00 |

0,00 |

13,95 |

|

0,40 |

2,52 |

7,70 |

-0,26 |

0,00 |

3,66 |

2,26 |

0,00 |

14,48 |

|

0,44 |

6,31 |

8,35 |

0,52 |

1,12 |

6,34 |

3,58 |

0,00 |

14,57 |

|

0,48 |

8,77 |

9,10 |

1,31 |

1,96 |

7,75 |

4,69 |

1,63 |

14,53 |

|

0,52 |

8,97 |

9,36 |

1,85 |

2,53 |

7,79 |

5,63 |

3,18 |

15,10 |

|

0,56 |

9,30 |

8,89 |

1,59 |

2,27 |

8,28 |

6,78 |

5,11 |

15,80 |

|

0,60 |

9,17 |

8,89 |

1,86 |

2,27 |

8,09 |

7,26 |

5,96 |

15,64 |

|

0,64 |

8,46 |

8,58 |

1,58 |

2,82 |

7,83 |

8,85 |

6,34 |

16,25 |

|

0,68 |

8,09 |

8,63 |

1,60 |

2,79 |

7,90 |

9,65 |

5,83 |

17,98 |

|

0,72 |

7,95 |

8,17 |

1,35 |

3,07 |

7,16 |

11,42 |

6,17 |

17,27 |

|

0,76 |

7,41 |

8,22 |

1,61 |

3,63 |

7,09 |

12,53 |

6,27 |

18,20 |

|

0,80 |

7,44 |

8,26 |

1,88 |

4,25 |

6,82 |

14,24 |

6,24 |

20,30 |

|

0,84 |

7,48 |

8,26 |

1,86 |

4,76 |

7,13 |

16,33 |

7,44 |

22,91 |

|

0,88 |

7,22 |

8,58 |

2,36 |

5,63 |

7,06 |

18,52 |

8,48 |

24,78 |

|

0,92 |

7,51 |

8,44 |

1,88 |

5,99 |

6,82 |

20,05 |

11,57 |

26,73 |

|

0,96 |

7,29 |

8,75 |

2,12 |

6,88 |

7,56 |

23,45 |

13,09 |

29,05 |

|

1,00 |

7,25 |

8,39 |

2,39 |

8,75 |

8,09 |

26,44 |

14,83 |

32,67 |

* - порядковый номер выстрела.

Выводы

-

1. Линейная аппроксимация экспериментальных данных, полученных при обработке результатов измерений расстояний между повреждениями, вызванными действием контейнеров и пулевыми отверстиями (пуля "Полева-3") при выстрелах с разного расстояния из охотничьего ружья ИЖ-27ЕМ 12-го калибра, и данные об удаленности повреждений от действия пуль и контейнеров на одежде и теле пострадавшего позволяют утверждать, что расстояние от дульного среза до тела пострадавшего в момент производства выстрелов находилось в диапазоне 1,0 : 1,5 м и равнялось 1,27 м.

-

2. Учитывая очередность причинения повреждений и ориентацию раневого канала в туловище пострадавшего, для соблюдения заданных в постановлении условий производство первого выстрела должно было осуществиться при наклоне туловища М-на на угол 6,23 °: 6,34 ° в направлении стрелявшего. При этом для причинения второго огнестрельного повреждения (в голове/шее) необходимо, чтобы второй выстрел произошел через 0,5 : 0,6 с после первого, а длинник ствола оружия в момент второго выстрела составлял угол 9,99 ° с горизонталью.

-

3. Телесные повреждения, имеющиеся у М-на, с учетом расположения и направленности, могли быть причинены из одного положения стрелявшего в результате последовательных выстрелов с интервалом до 1 с, при этом пострадавший располагался слева от стрелявшего.