Дискретизация в эталонных модовых элементах компьютерной оптики

Автор: Голуб М.А.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Численные методы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 3, 1988 года.

Бесплатный доступ

Теоретически исследовано влияние дискретизации функции комплексного пропускания на работу оптических элементов, формирующих поперечно-модовый состав когерентного света. Построена модель дискретизации при синтезе оптических элементов методами компьютерной оптики при различных способах кодирования с несущей. Получены оценки энергетической эффективности оптических элементов при наличии дискретизации. Введены критерии точности формирования поперечно-модового состава излучения и найдена их связь с параметрами дискретизации и физическими параметрами светового пучка. Предложен алгоритм коррекции возмущений дискретизации при синтезе модовых оптических элементов на ЭВМ. Для мод Гаусса-Эрмита приведены аналитические выражения и числовые оценки энергетической эффективности и критериев точности формирования поперечно-модового состава.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058143

IDR: 14058143

Текст научной статьи Дискретизация в эталонных модовых элементах компьютерной оптики

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ В ЭТАЛОННЫХ МОДОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОПТИКИ

Свойства модовых оптических элементов компьютерной оптики [1-3] в определенной степени определяются операцией дискретизации их функции пропускания или отражения. Первые оценки погрешностей дискретизации в задаче анализа поперечномодового состава когерентного излучения получены в работах [1, 2] .

В данной работе изучается структура световых пучков, восстановленных с дискретизированных модовых оптических элементов, выполнены оценки энергетической эффективности и точности формирования поперечно-модового состава при наличии дискретизации.

-

1, Преобразование светового пучка при наличии дискретизации функции пропускания

Эталонный световой пучок с комплексной амплитудой

Е(х)

(p,D eiT

Vpl^)'

х е g,

(i)

ЕР1 = Vv exP(ibPi> селективно содержащий L > 1 поперечных мод ф^^(х)с номерами (р, 1) G IL мощностями ц ч и фазами Ь п может быть получен из освещающего пучка Е(х) с помощью plpl комплексного пространственного фильтра с функцией пропускания w (х) = ,(3)

Е(х) где I - множество, содержащее L двойных индексов (р, 1 ); х = (х,у) - декартовы координаты в плоскости сечения G пучка. В компьютерной оптике рассматривают функцию комплексного пропускания

Г(Х) = f(^2- , V) , (4)

max

W v = max lW(x)l, (5)

x GG удовлетворяющую условию |Г(х)| < 1 и получающуюся путем кодирования способом f функции (3). Способ кодирования подбирается таким образом, чтобы в первом дифракционном порядке, идущем под наклоном, соответствующем пространственной частоте v, восстанавливалось поле у(1), пропорциональное Е(х)

Y(1)(x) = сЕ(х)exp(i2nvx), c=const. <6)

Для этого компонента г(1) функция пропускания Г(х), соответствующая первому по рядку, должна удовлетворять соотношению

Г'^Сх) = a ^L exp (i2nvx), max где

a

cWmax

При v = 0 первый дифракционный порядок переходит в нулевой. Заметим, что коэффициент а определяется только способом кодирования f.

Например, для амплитудных и фазовых модовых оптических элементов с несущей можно показать, что имеют место те же формулы, что и для амплитудных и фазовых дифракционных решеток соответственно а _ а ДА а = —

Ф

_ _ т /тах о\ а = 1^ — р) , где ДА € [0,1] и ^тдх^Е0^] ~ диапазоны амплитудного пропускания и фазового

(Ю)

сдвига соответственно регистрирующей

среды; £ £ [0,1] - глубина модуляции; обычно

Ф = n.

max

В технологии компьютерной оптики мощью дискретного фотошаблона. Будем

функцию пропускания Г(х) реализуют с посчитать, что фотошаблон вычерчивается на

фотопостроителе с дискретным позиционированием и строчной разверткой, обеспе-

чивающим Nn х Na pa 6 х 5 каждая.

отсчетов с равномерно засвечиваемыми ячейками разрешения разме-Область G представляет таким образом прямоугольник d1 х d3,

где di = N16; da

= Na6

Соответствующая дискретизированная функция пропускания имеет кусочно-постоянный характер и описывается соотношением [4]

~ Ni

Г(х) = 2

п=1

N2

m=l

Г(х )х__(х) пт пт

где х = (х пт п

у ) - центр ячейки разрешения

G номер (n, т) пт

хпш(х)

1, X€Gnm пт

0, х 6 G пт

Из (7), (11) соответственно получаем где

Р<” (х) = а

^Х ' exp i2nv x ) max

W(x)

Ni

2 П=1

Na

Wtx^x^txlexp^nvtx -m— i

X ) 1

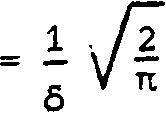

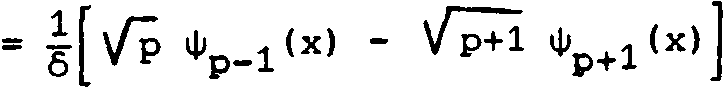

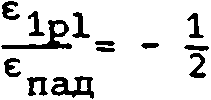

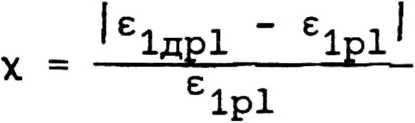

nm J

В силу соотношений (7), (13) функция W(x) аппроксимирует функцию комплексного пропускания W(x) (3) .

Формируемое модовым оптическим элементом компьютерной оптики поле в первом порядке может быть представлено в виде

Y(1)(x) =E(x)f(x) = cn(x)exp(12nvx)

Функция

П(х) = Е Е ,<с , (х) (Р,1) ет р1 р1

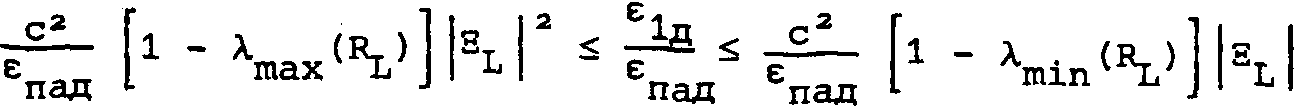

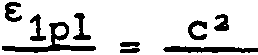

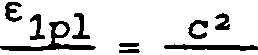

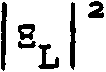

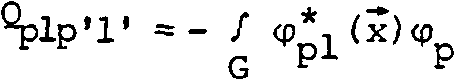

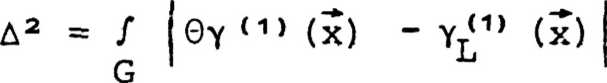

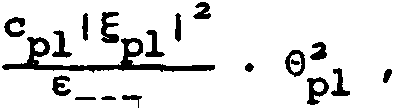

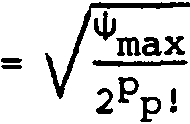

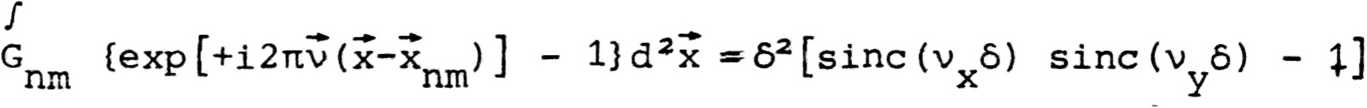

Li согласно (1) , (14) представляется в виде n(x)-= Е EDi и отличается от эталонного пучка g(x) заменой ортонормированных модовых функций ^bi^)' (Р'1) € ^ на ‘’возмущение” модовые функции Ni Na ^1 run 1 x E (x ) nm Ф !(x) = E(x) E E pl n=l m=l Xnm(x)exp[-12nv(x - xnm)]; (p,l) eiL. 2, Возмущения модовых функций при дискретизации Будем интерпретировать [5] функции Qp^fx) (р,1) € 1^ как результат воздейст вин возмущений hpl(x) = Фр1(х) - Фр1(х), р,1 €IL (19) на ортонормироваиные модовые функции Фр^(х), (p,l)CIL. Возмущения обусловлены дискретизацией и зависят от способа кодирования модовых элементов компьютерной оптики. Для исследования структуры модового пучка при наличии дискретизации введем матричные элементы Н . л, = / h* (х)ф М1(х)а*х(20) pl p’l’ G pl р'Г (* - символ комплексного сопряжения). Возмущенные модовые функции представляются через ортонормированные по формуле фр1(х) = Фр1(х) +р,д, Нр1 р'1* фр<1'(х)' где суммирование производится по всем р’ = 0,1,2...; I1 = 0,1,2... . Соответственно поле и(х) (17) может быть представлено в виде П (х) = Е и. ^pl^^'^ р,1 р р где И Нужные для компоненту Ер1 Е Е (р’,11) €1 Нр'1'р1 ^р'1' при (Р'1) G IL (р',1') еI HP'i'pi ^p'l' при(р,1) € 1^. построения эталона Е (х) (1) моды ф^^ (р,1) €1Т составляют лишь Пт (х) = Р п(х) = Е И -i Ф. L L (p,i ) 6i pl поля n(х) (PL - оператор проектор на базисные функции ф ,, (р,1) €IL> . Для удобства дальнейших выкладок удобно ввести L-мерные векторы Е- • (Е , : (p,D 61 ); Н = (пп1 : (р,1) 61 ), Li Li Ju •*-* а также матрицы L x L el = [^ppi * ^ii1 2 (P*D e ^Z (P*^ ^ gil^ * HL = ^plp’l’ 2 (p,D €Ii/ (p '^ ^ GIL^f Фт = ET + HT , где брр, - символ Кронекера. В векторных обозначениях формула (23) дает нт = Ф*гт = (Ет + Н*)г , (26) L L L Ь Ь ь где * - символ Эрмитова сопряжения матрицы. Ниже будем употреблять обозначения (• , •) и |-| для евклидова скалярного произведения и нормы векторов. 3, Энергетическая эффективность при наличии дискретизации При освещении модового оптического элемента пучком со световым потоком е = / |E(x)!2d2 х(27) пад G в первом дифракционном порядке формируется пучок у(1) (х), содержащий как тре буемые моды идущий на формиро ут(1> (х) = PTY (1) (х) = СПТ (x)exp(i2nv х), LLi так и "паразитные" моды других порядков. Световой поток е^д, вание требуемых мод ф ^, (рД) 6 1^ определяется по формуле е = j |vtn (х)|2d2x = с2/ !пт (х)I 2d2x = 1Д G LG = С2^, ^) = c2(El - Rl)8l, 8l), где -Ч = фьф£ - EL = »L + HL+ «Х- Б1д Энергетическую эффективность т--- модовых оптических элементов будем оценивать пяд по отношению к световому потоку освещающего пучка (29) -15- = -2L. ( (Е- - R- (8 ,8 ) (31 6 Е L Li Li Li * пад пад В случае L=l, когда эталон £ содержит лишь одну поперечную моду Е пФ ] (х) , со отношение (31) принимает вид е1д епад Е пад 11 + нр1р1|2' где индексом ’р!’ помечаются ранее введенные величины, относящиеся к одномодо вому пучку. Наоборот, в случае, когда рассматривается класс всевозможных этало- нов g (1) , содержащих ровно L мод, можно пользуясь теорией квадратичных форм [б] получить оценку где Х~. (R,) hX^^JR-) - минимальное и mln L шах 1/ пряженной матрицы R^. Заметим, что при дут достигаться. максимальное собственные числа самосо- варьировании S границы оценки (33) бу- В отсутствие дискретизации Н О формула (32) принимает вид Е Е пад пад I 12 |Ер1| ' а неравенство (33) превращается в равенство Е £ пад пад Таким образом, при наличии дискретизации модовых оптических элементов энергети- ческая эффективность снижается в [1 - А . (Р )]"1 т Г1 - А (Rj]-1 раз за [ min Ъ J [ maxv ъJ ■ счет дифракционного рассеяния светового потока в высшие дифракционные порядки, в том числе в (1 + 2ReHpipi plpl раз при Через моды высших порядков, входящих в пучок у1 = / |y(1) (х) - YT(n (х) l2d2x = / Iy <1) ( 1высш I L I „ I уходит световой поток d х - Е В силу формул (15), (17), (29) получаем е * ™ с* Г 1ВЫСШ J G П(х) |2d2x - е1д = сЧС^ _ Ql)SlSl), где °L = Qplp'l- ! (Р'П eiL ? (P'l’l€IL] 1*(x)d2x * 5рр'6Ц' • 4, Влияние дискретизации на поперечно-модовый состав Дискретный модовый оптический элемент, синтезируемый методами компьютерной оптики, несколько изменяет распределение мощности между формируемыми модами ^pl^' (P'l) ^г/ а также Фазы М°Д в пучке Y^1> (х) по сравнению с требуемым пучком у(1) (х) (6). В силу снижения энергетической эффективности при дискрети зации, сравнению по модовому составу подлежит пучок ут(1) (х) с пучком 0у<1) (х) , где 0 < 0 < 1. Представим виртуальный интерферометр, выведенный на нулевую полосу, в плечи которого подаются пучки 0у<1} (х) и -ут(1) (х) . Тогда интенсивность в интерферо- грамме будет описываться формулой ) ©У < 1 > (х) - у<1) (£) |2, ■U а световой поток разностной интерферограммы может рассматриваться как критерий точности формирования модового состава. Используя (6), (24) и ортонормированность модовых функций нетрудно преобразовать формулу (38) к виду Д2 = с2 |0ST- ь I 2. (39) L Li Критерий Д2 (39) принимает минимальное значение Д2= c2[(#l, #l) - 02(Sl, El)] = c2([(l - ^^гЛ^ь' У (40) при оптимальном значении Н +Н. Re(S , Н ) 9 = _ ь-- L L Оценивая значения квадратичных форм (40) (41) с самосопряженными матрицами получаем следующие оценки д2 и 0: с2[1 _ 02 _ A(R)]lSI2 < Д2 < с2[1 - 02 - A (^)J ISLI = max Нт+Н* Н +Н* La - ) < 0 < 1 + А . (—М1) 2 min 2 Относительная погрешность формирования поперечно-модового состава при наличии дискретизации равна д2 ((El-Rl)Sl,=l) о = ----------------- = --------------— /I©у <1> (х) |2d2 х 02(El,El) Другим критерием точности является среднеквадратичная ошибка формирования модового пучка Д2 = / |у «D (X) - у<1> (х) I2d2 X Ф G с соответствующей относительной погрешностью .a J 1Е(х) - п(х)l3d3 X 6 2 = --------£_____________________ ф У ly m (х)l2d=(x) / IE(x)l3d3x G G Из формул (17), (1) , (37), (19) можно получить оценку _ (Q-B-,8.) W«L>5 ^ * -^ „ ; * ХЮА' -k“L'°L) где QT - - (QT + Н_ + Н?) .(48) Li Li Ъ JU Для случая формирования эталона одной моды ф^^ (L=l) оценки принимают вид ер1 -1 * ““plpl-“” ^1 - ^j1 - е3 » 2 р=вр1р1 ♦ lHplpll3]IEpll3 . - ICplEpll=(T»Hplpl)-,<50> б (1+ReHplpl)3 6^Р1 Заметим, = -(Qplpl + 2ReHplpl). что при вещественных значениях Н ^р^ имеет место равенство е1д е пад пад показывающее, что множитель О2 характеризует непосредственно уменьшение энергетической эффективности из-за дискретизации. т.е. модовый состав по первым L модам будет в точности требуемым, хотя моды высших порядков сохранятся. Пользуясь рядом Неймана при I1НТ || < 1 (56) операцию (55) с большой степенью точности можно представить в виде ряда в(р) - В. + Е (-Н*)ГВ. L L r=0 L L или рекуррентными соотношениями [5] g^^ = ст . ст (^ ^ = (-Н*)^(Г~^ • г = 1 (57) При выполнении операции коррекции порядка р я (р) = (Е + Н*)Вт(р> = (В + Н*) Е (-Н*)г s = Ге + (-l)P нр+1]* S . (58) Ju Ju -u lu Ju » Ju Ju 1 JU Ju I r=0 L J Равенство (58) заменяет (26). Соответственно формула (44) для критерия 62 при нимает вид = (р)2 _ 12tj2*lLLl^^ где -RjTp) = (-l)P[Hp+1 + H*p+1] + (HLH*)P+1, (60) Hp+1 + H*p+1 e(p) = i + (-dp -----2------^F . (61) Заметим, что при p=0 формулы (57)-(61) переходят соответственно в формулы (41)-(44), (30). 6, Дискретизация в оптических элементах, согласованных с модами Гаусса-Эрмита Для ортонормированных мод Гаусса—Эрмита [7], имеющих комплексную амплитуду Фр1(х,у) =Фр(х)Ф1(у), где_ ф (х) = Еп И ( д2х )ехр(- тМ , р Ор р оо max производная может быть представлена выражением Фр (х) следующим из рекуррентных соотношений полиномов Эрмита Нр(•) [8]. Соотношение (65) и свойство ортонормированности функций (62) позволяют получить простые вы ражения для матричных элементов возмущений. В случае плоской освещающей волны (Е(х) = 1) Формулы (пЮ) , (п14) приложения дают Qd1d • i • = -^т 6i J < ^рр ' + /Tp^THFTij) б Р±Р х 12N2 РР - /р(р’+1) 6р_2,р, - /(р+1)р' 6p+2fpl] + + 6рр, (/11' + /(1+1) (1'-1) 6ц, - /1(1’+1) 61-21, /(1+1^1’ 61+2,1' Hplp'1' = -Qplp'l' + [51ПС sinc(^-) - cos(jS-) 2n/Nv (^ sine (A) v Nv slnc ^ * 1 6 , PP 6ц, + * ^I’t*^ 6p+l,p* ~ /p’+1 6p-1,p'] * + sin (^4 v где sinc(E) = S~n ™ £ , Na = §,(68) Nv = l/vx 6, Nv = l/vy 6 ,(69) Величины N^, N^, N^ показывают, сколько элементов разрешения укладываются соответственно на радиусе о основной моды, на периоде несущей по оси х и по оси у. Рассмотрим пример. Пусть изготавливается оптический элемент размера di=d2=d, формирующий лишь одну моду Гаусса-Эрмита с параметром о, из плоской освещающей волны. Используется способ фазового кодирования с несущей v^ = v, vy = 0. Задано разрешение 6. Учитывая, что Wmax < . = 1 /2(70) Epi max о п по формулам (49)-(52), (32), (34) и (6б)-(69) получаем следующие расчетные соотношения (^ = 1) 6Фр1 2^ sinc n ^ + In2 2 г Vо w л2 ” 3N26N^ V о Z1^1” н^1- [sinc S пад пад 1 v р 4-14-1] 6N^ I z о J где 1= (^) ^2 12 а - энергетическая эффективность модовых оптических элементов в отсутствие дискретизации . При 6* имеем N^ -* °0, N^ - 0. При конкретном б > О первые слагаемые в (71) и (72) описывают погрешность дискретной передачи несущей, а вторые слагаемые погрешность дискретного представления модовой функции дены значения критериев (72), (71) , ф 1 • pl В табл. 1, 2 приве- Таблица 1 Коэффициент снижения энергетической эффективности из-за дискретизации е"^^1 (N = 4) р+1 1 } i 0 ; 5 ’ 10 । j । । 50 { 100 т 5 0,797 0,740 0,684 0,318 0,053 10 0,807 0,792 0,778 0,664 0,536 20 0,810 0,806 0,804 0,785 0,762 30 0,810 0,808 0,807 0,794 0,776 Таблица 2 Зависимость характеристик модового элемента от несущей пространственной частоты (N^=10, р+1=10) С ростом порядка (р+1) моды ф pl энергетическая эффективность е 1др1у/епад падает, а среднеквадратичное уклонение 6^ растет. Задаваясь допустимым спадом энергетической эффективности и максимальным значением среднеквадратичного укло нения получим оценку максимального порядка моды, Фтах на изготавливаемый оптический элемент. которую можно записать (р+1) = min(p1, p2)z max где pi = 6N^[sinc(^-) - /1 - х] - 1, Ра = 6N2[б^ -2(1 - sine ^-)] - 1 oL Фтах Следует также учитывать ограничение ширины моды -с/р+0,5 * а /1+0,5 раз мером оптического элемента, порождающее оценку d 2 1 р £ р3; 1 < р3; Рз = 4<2о> * 2е N V 2 4 6 8 10 20 е1др1 е1р1 0,374 0,777 0,868 0,913 0,924 0,954 6фр1 0,758 0,218 0,118 0,070 0,058 0,028 Так, при х = 0,2, Nv = 6^ = 0,2, d = 5 мкм, 6 = 25 мкм получим Р + 1 S 21 при N = 26 и р+1 < 2 при N = 10. С ростом несущей пространственной частоты v (т.е. с уменьшением N^) энерге тическая эффективность е 1др1 (72) падает, а среднеквадратичный критерий увели чивается, т.е. одновременно происходит улучшение качества формируемого распре деления комплексной амплитуды и растет доля падающего на него светового потока. Таким образом, при наличии дискретизации следует минимизировать пространст венную частоту v. Следует однако иметь в виду, что нижняя граница v определяется условиями разделения нулевого и первого порядков. ПРИЛОЖЕНИЕ Оценка матричных элементов возмущений Оценим матричные элементы Нр^рце' Qpip’i* (20), (37) для Е(х) const (плос- кая освещающая волна). Для v = 0 элемент Hpip•х• оценивался в работе [4]. Обобщим предложенный в [4] метод. Возмущения дискретизации (19), (18) являются кусочными функциями, имеющими различные параметры в различных ячейках разрешения Gnm. В силу малости разме- ра б ячейки можно разложить ф (х) в ряд Тейлора с центром х^ и ограничиться линейными членами: Ф (х) = (х ) + (х-х )7ф -. (х ) , х CG . pl pl nm nm pl пт пт Подставляя (п!), (18) в (19) получаем bpl^ = ^l^nm1 (ехрИгп^^-^)] - 1} - (х-хпт)7фр1 хпт при х € G пт Теперь можно оценить матричные элементы (20) 11 = ^ 1 (x)d2 х = Е / ^х)Ф । (x)d х . р F G р р n,m G р р пт Подставляя (п!), (п2) в (пЗ) и учитывая, что / (х-х )d2(x)=0, G nm / (х-х)2d2 x = / (yy_)2d2 x =, nm nmnm (nl) (n2) (пЗ) (п4) (п5) (пб) / (х-х__) {ехр [+12тгу (х-х ) 1 — 1} d2 х = 162F (v ,v ,6), (n7) _ nm L nm J x у nm sin nt где sinc(t) = —^— ,v ,6) у Fo(v ,v ,6) Fo (vx,vv,6)\ Fo(v ,Vv,^V sine(v 6) - cos(ny 6) X 2nv x - sine(^уб) (n8) (n9) Hplp'l' - 62n=m ^l^nm’^1!'^ lsinc^ - 1] + + ^l^nm’ ^p'l'^nm^x'V61 ~ ^l^^p'l'^nm* S ’ Аппроксимируя интегральную сумму интегралом и учитывая ортонормированность функций ф (х) получаем Hplp'l' =~ Т2 JG VФ*1(x)Vфplll(;)d2x + iF(v ,v ,6) J Ф*.(x)7ф ,.,(x)d2x (nlO) (nil) Для вычисления матричных элементов Qp^pi^i (37) воспользуемся формулой (18) (Е(х) = const). Производя интегрирование имеем °Р1 Р'1' - 6РР'6И' - 6" = ^l^nm'l-p'l’Snm’- С другой стороны, условие ортонормированности модовых функций с учетом (п1) и (п4) , (п5) принимает вид 6ПП,611' = ^ Ф*1<х)ф ,., (x)d2x = Е / ф*1(х)ф (x)d2x = РУ XX G рх р х n Gрх р X пт = 62n=m фр1 ^nm^p'l'^nm1 + 12 Д 7фр1 ^ 7 фр'1' ^nm1 • ,п1 Подставляя (п!2) в (nil) получаем hplp'l' -TS^^l’-nm'Wp'l''^ (л13) Аппроксимируя сумму в (п13) интегралом окончательно записываем результат Qplp'l' = Й 7фр1(5) %'!' (x)d=x. (п14) Формулы (п!0) , (п!4) позволяют оценивать матричные элементы возмущений, встре чающиеся при изучении дискретизации в основной части работы.