Дистанционное обучение: организация опосредованного общения

Автор: Базаров Тахир Юсупович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 2 (69), 2017 года.

Бесплатный доступ

Технологии виртуальной коммуникации представляют собой соединение гуманитарных знаний с технической инфраструктурой интернет-коммуникации. Наличие интернет-инфраструктуры не способно вызвать к жизни развитие виртуальной коммуникации. Это означает, что, во-первых, процессы конструирования и применения виртуальной коммуникации слиты. Во-вторых, виртуальная коммуникация не исчерпывается наличием всемирной сети. В статье внимание сосредоточено на рассмотрении препятствий и возможностей повышения эффективности обучения с использованием дистанционных средств интерактивного взаимодействия.

Дистанционное обучение, общение, групповая динамика, организационный, содержательный и эмоциональный аспекты группового взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/14989669

IDR: 14989669 | УДК: 159

Текст научной статьи Дистанционное обучение: организация опосредованного общения

Неконтролируемое увеличение количества информации и развитие коммуникационных сетей — характерная черта XXI в. В наблюдаемых изменениях можно выделить две стороны: объективную и субъективную. Объективная представлена достижениями научнотехнического прогресса. Субъективная — нашими внутренними средствами, позволяющими осваивать данные достижения. Мы понимаем, что недостаточно иметь доступ к некоторому предмету, нужно научиться его использовать. В последние 20 лет владение компьютерными программами стало одной из базовых компетенций офисного работника.

За существованием объективной и субъективной сторон скрывается логика производства и потребления. Большинство пользователей домашней техники не нуждаются в знании того, благодаря каким механизмам работает телевизор или кондиционер. В сфере производства физических предметов данное разделение повлекло социальное расслоение тех, кто создает продукты, и тех, кто их потребляет. Проблема заключается в том, что подобное разделение, на наш взгляд, принципиально невозможно для знания, объектом которого является человек. Пример такой сферы гуманитарного знания — большинство технологий управления персоналом. Вопрос состоит в том, можем ли мы разделить сферу управления персоналом на процесс производства технологий и их отдельное использование?

На уровне конкретных методик эта проблема раскрывается в вопросе влияния личности пользователя на результат использования некоего продукта. Может ли, например, технология оценки персонала быть описана таким образом, что, будучи отчужденной от своего создателя, она приведет к запланированному результату? Бóльшая часть усилий социальной психологии направлена на попытку положительно ответить на данный вопрос, обозначив некоторые закономерности (устойчивые и существенные связи явлений и процессов).

Но есть основания сомневаться в возможности создания такого объективного вневременнóго знания, когда заходит речь о человеке. На наш взгляд, процессы производства и потребления, разделенные в создании физического объекта, в сфере гуманитарного знания слиты воедино. Объекты, на которые направлены действия, являются идеальными: общественное мнение в компании, атмосфера в группе, отношения в коллективе. Это не значит, что они не могут быть объективированы. Мы видим их проявления в результатах практической деятельности, но непосредственно они нам не даны. Гуманитарную технологию невозможно передать как инструмент, так как процесс ее создания является уже ее применением. Производство гуманитарных технологий — не фабрика, где происходит массовый выпуск продукции, это больше напоминает работу врача или учителя, творящих «здесь и сейчас».

Технологии виртуальной коммуникации представляют собой соединение гуманитарных знаний с технической инфраструктурой интернет-коммуникации. Наивно было бы полагать, что одно наличие интернет-инфраструктуры способно вызвать к жизни развитие виртуальной коммуникации. Скелет, который хоть и является основой человеческого организма, не является причиной его перемещения в пространстве, он, скорее, обеспечивает протекание данного процесса. Компании могут потратить бюджетные средства на создание внутреннего программного обеспечения, но одно их наличие не обеспечит достижения поставленных целей развития горизонтальной коммуникации.

Это означает, что, во-первых, процессы конструирования и применения виртуальной коммуникации слиты воедино. Во-вторых, виртуальная коммуникация не исчерпывается наличием глобальной сети. Мы сосредоточимся на рассмотрении направления обучения с использованием интерактивного взаимодействия. При растущей популярности дистанционного образования, на наш взгляд, в российской литературе отсутствуют полноценные теоретические описания данного феномена. Необходимость развития данного знания обусловлена изменением общения в рамках нового вида деятельности, особенности которого мы и рассмотрим.

Под виртуальностью общения понимается его опосредованность сетью Интернет, позволяющей одновременно передавать и сохранять информацию в виде продуктов деятельности. На эту особенность часто указывают исследователи, говоря о возрождении эпистолярного жанра с развитием электронной переписки. Г. М. Андреева разделяет процесс общения на три взаимосвязанных аспекта: коммуникативный, интерактивный и перцептивный [1].

Рассмотрим отдельно обмен информацией, взаимодействие и межличностное восприятие в Интернете. Именно в виртуальной среде формируется новый тип коммуникации, который отличается от межличностной и массовой коммуникации. Его можно назвать масштабной коммуникацией. Он характеризуется возможностью межличностного (диадического) общения с большим числом партнеров. При этом отметим большое увеличение скорости получения и обработки информации (растет ее объем при уменьшении времени). Это, на наш взгляд, приводит к избирательности субъекта, к изменению способа обработки информации. Происходит упрощение, редуцирование языковых средств, что может вызвать проблему адекватного понимания.

Виртуальная среда дает возможности для организации совместной деятельности в различных ее проявлениях. Следуя разделению Л. И. Уманского [2], добавлениям П. В. Малиновского [3] и Т. Ю. Базарова, можно выделить совместно взаимодействующий, совместно-последовательный, совместно-индивидуальный и совместнотворческий тип взаимодействия [4]. Их сочетание создает уникальный характер рисунка взаимодействия. На наш взгляд, указанного разделения уже недостаточно, чтобы описать и понять специфику интернет-взаимодействия. Первое, что требует пересмотра, — это понятие кооперации [5]. Причина — изменение содержания двух основных критериев, по которым выделялся данный феномен: наличие совместного субъекта деятельности и контактность малой группы. В интернет-среде данные критерии проявляются ситуативно, а в большинстве случаев они опосредованны. Отсутствие межличностного контакта и совместной цели не исключает возможности для кооперации. Полагаем, данный феномен связан с появлением новых типов групп и идентичности (например, пользователи одной социальной сети).

Образ партнера по виртуальному общению формируется в ограниченных условиях [6]. Исследователей заинтересовал вопрос: на основании каких признаков происходит формирование образа другого? Так, было показано, что количество сообщений прямо пропорционально величине воспринимаемого статуса члена группы. Причем содержание сообщения не влияет на эту связь. В условиях масштабного распространения социальных сетей интересно исследование связи между характеристиками информации о пользователе, размещаемой в открытом доступе, и его образе, который формируется у других участников. Наличие неограниченного количества потенциальных партнеров для общения может привести, как отмечают некоторые исследователи, к снижению относительной ценности для субъекта его партнеров по общению [7]. Для виртуального общения актуальна проблема толерантности. Допустить справедливость другого мнения — признать другого равным себе. Это требует формирования у самого субъекта таких качеств, как толерантность к неопределенности, гибкость мышления.

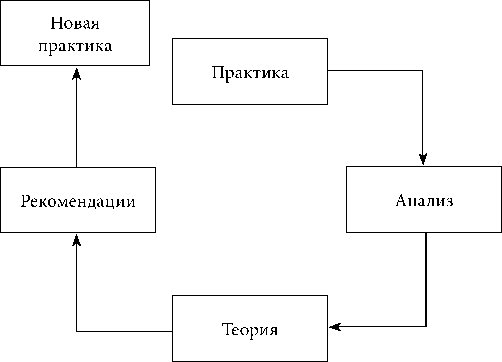

Понимая все многообразие подходов к обучению, мы остановимся на экспериментальном обучении, или обучении, основанном на опыте. Некоторые ученые отделяют данный подход от компетенциарного обучения, сфокусированного на компетенциях [8]. Их различие заключается в расстановке акцентов. Компетенциарный подход сосредоточен на предмете тренинга, описании и на оценке того, что подлежит формированию, совершенствованию и развитию. Экспериментальное обучение отвечает на вопрос: как учить и учиться? Мы не исключаем возможности одновременно развивать несколько разных подходов к обучению, но хотим упомянуть о возможности применения циклической модели Д. Колба [9], модифицированной нами [10]. Применительно к обучению в виртуальной среде мы обозначили этапы данной модели (практика, анализ, теория, рекомендации).

Под «практикой» мы понимаем целесообразную и целенаправленную деятельность. Внешним критерием практики выступает преобразование действительности, воплощенное в результате. Получение объективированного результата, по мнению ряда исследователей, является той основой, на которой строится последующий анализ. Каким образом осуществляется практика в виртуальной среде? Можно ли в виртуальном формате взаимодействия получить объективированный результат и впоследствии его проанализировать? Если да, то, какие действия участников ведут к нему, какую роль в этом играет ведущий?

На наш взгляд, основной особенностью практики в условиях проведения вебинара выступает постоянная интерпретативная деятельность. Объектом интерпретации является текст, понимаемый как вся система значений языка, используемая для коммуникации. Можно возразить, что подобная деятельность происходит и в реальном общении. Безусловно, это так, если все поведение человека мы понимаем как текст. В виртуальной среде мы сталкиваемся со своеобразной редукцией человека, т. е. некоему сведению его к тексту. Только то, что написано, придает человеку существование, так как называет его. Подобного рода редукция порождает ряд проблем, одна из которых — создание общего смыслового поля в ходе постоянной интерпретации. Роль ведущего на данном этапе состоит в предъявлении предмета практики и постановки целей по отношению к нему. В качестве предмета могут выступать задания, описания ситуаций, проблемы. Результатом интерпретации становится внесение новых смыслов в понимание предмета обсуждения. Изменение темы — это объективированный результат, который может быть зафиксирован имеющимися методами (например, в чате). Оставим в стороне вопрос о причине происхождения подобных изменений. Данное выяснение служит основанием для проведения последующего анализа, который подразумевает наличие у участников определенных субъективных представлений, повлиявших на их поведение.

В отличие от практики, направленной на внешний предмет, объектом «анализа» являются средства, применявшиеся на предыдущем этапе. Осознание данных средств требует их оформления в языке для предъявления вовне. Сказанное для других становится сказанным и для себя. Как мы можем обеспечить процесс рефлексии в виртуальной среде? На наш взгляд, методом рефлексии является акт формулирования вопроса и получения ответа. Роль преподавателя-модератора в данном случае напоминает действия Сократа, который путем вопрошания доходил до истинного знания. Нам нужно не понимание вечных истин, а осознание, вербализация тех средств, которыми пользовались участники на этапе практики. Под внутренними средствами понимаются знания, умения, навыки, установки. Результатом данного этапа становится набор гипотез, позволяющих объяснить функционирование явления или процесса.

Цель этапа «теории» — достижение участниками согласованного концептуального понимания того содержания, которое и является фокусом педагогического общения. Это уверенность в точности восприятия или интерпретации какого-либо события, явления и факта, возможность увидеть причинно-следственные связи. Объектом понимания становится то содержание, которое организаторы обучения хотят передать участникам. Если бы речь шла о содержании в виде технических знаний, то можно воспользоваться классическими дидактическими методами аргументации и убеждения, описание которых есть в соответствующей литературе. Однако передача и достижение понимания в сфере гуманитарного знания имеют ряд особенностей. Так, в отличие от технического, гуманитарное знание относится к некоторому социальному объекту, поэтому допускает массу различных интерпретаций. Например, определение понятия «организация» предполагает несколько вполне равноправных трактовок. Как сделать незнакомое, необычное для участников знание понятным и принимаемым? Одной из разработанных теорий познания социальных объектов является теория социальных представлений С. Москови- чи [11], положения которой мы считаем справедливыми для процесса освоения новой информации.

Процесс возникновения социального представления проходит через три этапа:

-

1) зацепление: всякий новый объект нужно как-то «зацепить», сконцентрировать на нем внимание, зафиксировать в нем что-то такое, что позволит его вписать в ранее существующую в группе рамку понятий;

-

2) объектификация: раскрытие в туманной идее или сущности знакомого качества или перевод понятия в образ. Объектификация часто осуществляется в виде персонализации, т. е. попытки привязать понятие к какой-нибудь личности (более или менее знакомой). Существует и другая форма — фигурация, когда содержание понятия привязывается к некоторой формуле (например, стандарты красоты хранятся в нашей памяти в виде формулы 90/60/90).

-

3) натурализация — принятие полученного знания как некоторой объективной реальности.

Данная последовательность означает, что процесс освоения новых знаний является процессом конструирования личностного смысла знания каждым участником. И чем больше собственная активность, тем быстрее и качественнее происходит освоение новой информации. Творчество на уровне создания методик при должном уровне знакомства с культурным контекстом участников позволяет на этапе зацепления привлечь внимание через использование знакомых и популярных символов и значений. Этап объектификации наполняется живыми примерами, иллюстрациями, короткими и ясными формулами, историями из жизни известных людей. Что же касается натурализации, то любое новое введенное понятие нуждается в его дальнейшем практическом использовании. Как утверждают практики, необходимо не менее трех раз употребить в разговоре новое слово, чтобы оно имело шанс войти в ваш личный словарь.

Этапом «рекомендаций» он назван условно, поскольку один из способов завершения цикла может быть в виде формулирования рекомендаций (как себе, так и другим). Цель его состоит в том, чтобы сформировать установку на поведение в будущем. По нашему мнению, основными характеристиками данного типа установки выступают уверенность и готовность, которые отражают инструментальную и мотивационную основу формирования действия. Это такое состояние субъекта, когда невозможно невыполнение деятельности. Отметим проблему, которая обнаруживается здесь и имеет давнюю историю обсуждения в социальной психологии — вопрос о соотношении установки и поведения.

В отечественной науке данный вопрос разрешался в рамках разработки уровневой системы диспозиций личности. Установки, или диспозиции, в оригинальной терминологии, по мнению В. А. Ядова, организованы иерархически [12]. Мы лишь предполагаем, что представление о том, на каком уровне человек организует свой жизненный опыт (формулируя для себя результаты обучения), может быть основанием для прогноза о его дальнейшем поведении. С этой точки зрения получают объяснения различные противоречия в поведении человека. Например, отноше-

Рис. Цикл научения

Таблица 2. Этапы цикла научения

|

Этап |

Цель |

Процесс |

|

Практика |

Объективированный практический результат |

Экспериментирование и интерпретация |

|

Рефлексия |

Набор гипотез |

Вербализация и осознание |

|

Теория |

Понимание |

Объектификация и концептуализация |

|

Рекомендации |

Уверенность и готовность |

Прогнозирование будущего |

Таблица 3. Аспекты групповой динамики

|

Аспект |

Предмет воздействия |

Метод воздействия |

|

Организационный |

Схема |

Создание норм и правил взаимодействия |

|

Содержательный |

Тема |

Визуализация, проблема-тизация, обобщение |

|

Эмоциональный |

Личность |

Работа с эмоциональными состояниями |

Таблица 1. Уровни диспозиций

|

Диспозиция |

Проявление |

Сфера реализации |

Условия реализации |

Пример формулировки диспозиции |

|

Элементарные фиксированные установки |

Поведенческий акт |

Ближайшее семейное окружение |

Предметные ситуации, быстро изменяющиеся, относительно кратковременные |

Перед выходом из дома необходимо проверить, выключен ли утюг |

|

Социальные фиксированные установки (аттитюды) |

Поступок (первичное действие) |

Контактная малая группа |

Ситуации группового общения, характерные для деятельности в малой группе |

Надевать защитную маску необязательно, так как она мешает работе |

|

Базовые социальные установки |

Серия поступков |

Широкая сфера деятельности (труд, досуг, быт) |

Деятельность в сферах труда, досуга, быта |

Необходимо следить за выполнением техники безопасности в силу ответственности за подчиненных |

|

Ценностные ориентации личности |

Деятельность |

Социальноклассовая структура общества |

Деятельность в рамках определенного типа общества, широкой экономической, политической и идеологической структуры |

Быть в будущем пенсионером — значит быть социально незащищенным |

ние гипотетического человека к безопасности может изменяться на различных уровнях (табл. 1).

Уровень формирования установки связан со сферой ее реализации. Установить, в чем именно состоит эта связь, — задача экспериментальных исследований. Мы на данный момент можем лишь гипотетически разделить эти две сферы.

Общая схема цикла научения представлена на рис. и в табл. 2.

Анализируя процесс взаимодействия с группой в ходе вебинара, мы можем выделить различные стороны групповой динамики. Под групповой динамикой понимается весь комплекс социально-психологических процессов, феноменов, явлений, эффектов, раскрывающий психологическую природу функционирования и развития малой группы. В зависимости от того, что является предметом нашего воздействия, выделяют организационный, содержательный и эмоциональный аспект групповой динамики (табл. 3).

На основании опыта проведения вебинаров целесообразно выделить задачи ведущего, решение которых позволяет повысить эффективность занятия.

Задачи организационного плана:

-

1) предварительная подготовка и проверка технического обеспечения;

-

2) составление плана вебинара и контроль над временем в процессе;

-

3) информирование участников о правилах совместной работы (как технического, так и организационного характера);

-

4) распределение ролей между участниками (если это необходимо);

-

5) организация предварительного взаимодействия между участниками для установления контакта (например, упражнение-разминка в виде совместного рисунка на общей доске);

-

6) использование различных каналов коммуникации в процессе вебинара (но желательно использовать только один канал коммуникации, чтобы не рассеивать внимание участников);

-

7) проведение перерывов (перерыв можно заполнить аудио- или видеорядом).

Задачи содержательного плана:

-

1) подготовка;

-

2) проверка материала на соответствие теме;

-

3) указание авторства;

-

4) структурирование материала:

-

— четкое определение понятий;

-

— разделение информации по пунктам;

-

5) подбор иллюстраций в виде визуальных образов: картинок, схем, графиков, диаграмм (желательно расположить иллюстрации на каждом слайде);

-

6) подбор содержательных иллюстраций: метафор, историй, любопытных фактов, уникальных случаев и т. п.;

-

7) передача информации;

-

8) распределение времени и расстановка акцентов: наиболее важным частям материала необходимо уделить больше внимания и времени;

-

9) пояснение информации, данной на слайдах (не просто читать то, что отображено на слайде, а давать дополнительные комментарии):

-

— использование курсора как указки;

-

— выделение во время презентации наиболее значимых слов другим цветом;

-

— комментирование информации, которая появляется в чате (вопросы и высказывания участников);

-

10) использование жизненных примеров (желательно соблюдать грань между простотой и доступностью примера, его оригинальностью, красочностью);

-

11) закрепление информации;

-

12) отображение ключевых моментов;

-

13) формулирование выводов (самостоятельно или совместно с участниками);

-

14) постановка заданий, требующих активности участников и применения полученной информации (пройти голосование, найти решение проблемной ситуации, участвовать в дискуссии и др.);

-

15) активизация обсуждения:

-

— проведение голосования и демонстрация результатов с просьбой дать комментарии;

-

— создание проблемных ситуаций для участников;

-

— ограничение времени обсуждения вопроса;

-

16) обобщение высказанных участниками идей и мнений;

-

17) проблематизация: нахождение противоречий и формулирование вопросов к участникам с переходом к предоставлению новой информации.

Задачи эмоционального плана:

-

1) подготовка;

-

— подбор музыкального сопровождения для перерыва;

-

— подбор иллюстраций юмористического характера;

-

— нейтрализация помех, которые могут отвлечь участников (проблемы со звуком, мобильные телефоны и др.);

-

2) поддержание активности участников;

-

— предупреждение о сложности материала перед его демонстрацией;

-

— вопросы;

-

— инициация общения участников между собой;

-

— выражение благодарности за ответы;

-

— проявление интереса к состоянию участников;

-

— отслеживание пассивных участников — обра-

- щение к ним по имени, формулирование индивидуального задания;

-

3) комментирование сложившейся ситуации в случае возникновения эмоционального спада.

Обобщая наш опыт, сформулируем следующие общие рекомендации по подготовке и проведению вебинаров:

-

1. Дистанционные технологии — это лишь средство. Технология должна служить педагогической цели, а не наоборот.

-

2. Обучение — это прежде всего управление вниманием. Участие в виртуальных синхронных мероприятиях, когда там не происходят интересные события, — утомительный процесс. Управляя событиями в виртуальной среде, можно управлять вниманием.

-

3. Позитивная обратная связь — лучший путь обойтись без наказания. Отрицательная мотивация для участия в онлайн-встрече приводит к пассивности участника.

-

4. Соблюдение принципа открытости и конфиденциальности. Участников всегда интересует, кто находится рядом с ними. Многих волнует конфиденциальность информации, которой они делятся с другими. Открытие доступа к ней без согласия участников может привести к негативным реакциям.

-

5. Создание комфортных условий. Ощущение комфорта и безопасности — основа продуктивного взаимодействия. Выходя в Интернет, многие люди чувствуют себя в зоне риска. Первые несколько дружелюбных и безопасных действий в онлайн-встрече (представление, знакомство и т. д.) устанавливают необходимую дистанцию между участниками и создают положительный настрой.

-

6. Предельная последовательность. Нарушенное обещание, обман ожиданий ведет к снижению вашего авторитета в глазах участников.

-

7. Максимальная предупредительность . Быстрые изменения, если они не согласованы с участниками, обычно приводят к различным формам сопротивления и негативным реакциям с их стороны.

Подводя итог, сформулируем наиболее значимые выводы:

-

1. Дистанционное обучение представляет собой гуманитарную технологию.

-

2. Опосредованный характер интернет-простран-ства накладывает отпечаток на специфичность виртуального общения. В нем можно выделить особенности обмена информацией, взаимодействия и межличностного восприятия.

-

3. Дистанционное обучение может быть построено с использованием циклической модели, основными этапами которой являются практика, анализ, теория, рекомендации.

-

4. Для анализа феноменов группового взаимодействия необходимо выделять организационный, содержательный и эмоциональный аспекты.

Список литературы Дистанционное обучение: организация опосредованного общения

- Андреева Г. М. Социальная психология. М., 2004. 366 с.

- Уманский Л. И. Психология организаторской деятельности школьников. М., 1980. 160 с.

- Малиновский П. В. Идейно-теоретические и методологические основы организационно-управленческих игр//Управленческие нововведения и игропрактика. М., 1990. С. 75-102.

- Базаров Т. Ю. Психологические грани изменяющейся организации. М., 2007. 277 с.

- Шмелев А. Г. Коммуникация, кооперация и конкуренция в самоорганизующихся профессиональных интернет-сообществах//Образовательная политика. 2010. № 9(47). С. 27-46.

- Базаров Т. Ю., Шевченко Ю. С. Особенности изменения индивидуальных решений в ходе групповой дискуссии в виртуальных группах//Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. № 1. 2012. C. 106-114.

- Чучкова Г. С. Интернет-коммуникация как фактор личностного развития: на примере общения в чатах: дис. … канд. психол. наук. М., 2008. 239 с.

- Ерофеев А. К., Липатов С. А. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: учеб. пособие для вузов/под ред. Ю. М. Жукова. М., 2004. 256 с.

- Koлб Д. A. Экспериментальное обучение: опыт как источник учения и развития. Нью-Йорк, 1984. 156 с.

- Базаров Т., Пронин Р., Турсунова Ю. Основы коммуникации на факультете психологии филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Ташкенте: опыт разработки и проведения//Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2015. № 1. С. 78-93.

- Московичи С. Методологические и теоретические проблемы психологии//Психологический журнал. 1995. Т. 16. № 2. С. 3-14.

- Ядов В. А., Семенов А. А., Водзинская В. В. . Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: диспозиционная концепция. М., 2013. 376 с.