Диверсификация и поточность в условиях засушливого земледелия

Автор: Окунев Г.А., Редреев Г.В., Кузнецов Н.А., Канатпаев С.С.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Процессы и машины агроинженерных систем

Статья в выпуске: 4 (44), 2021 года.

Бесплатный доступ

В большинстве сельскохозяйственных предприятий снижена обеспеченность трудовыми и техническими ресурсами, что отражается на своевременности и качестве полевых работ. Требование соблюдения строго определенных периодов времени проведения основных полевых работ обусловливает неравномерную загрузку техники и механизаторов, а как следствие потребность ресурсного обеспечения предприятий. При ограниченном потенциале урожайности возделываемых культур и существующем финансовом состоянии предприятий на первый план выдвигается проблема ресурсосбережения. Сгладить негативные явления позволяют поочередная концентрация ресурсов на выполнение основных технологических операций возделываемых культур для двухсменной работы имеющейся техники и поочередно-цикличное выполнение производственных процессов в каждом периоде полевых работ. Это позволяет и определяет необходимость увеличения последовательных циклов за счет рациональной плодосмены и количества возделываемых культур в севообороте, способствуя защите посевов, увеличению урожайности и более полному использованию потенциала пашни.

Обеспеченность ресурсами, качество полевых работ, ресурсосбережение, цикличность выполнения процессов, потенциал пашни

Короткий адрес: https://sciup.org/142231234

IDR: 142231234 | УДК: 633/635:631.5 | DOI: 10.48136/2222-0364_2021_4_222

Текст научной статьи Диверсификация и поточность в условиях засушливого земледелия

В степной зоне Урала, Сибири и северных районах Республики Казахстан годовое количество осадков находится в пределах 300–350 мм, поэтому не реализуется потенциальная урожайность возделываемых культур и снижается конкурентоспособность предприятий. В результате ограниченных финансовых возможностей снижаются темпы обновления парка машин и уровень оплаты труда, усугубляя проблему закрепления квалифицированных исполнителей на селе. В большинстве предприятий снижается обеспеченность трудовыми и техническими ресурсами, отражаясь на своевременности и качестве полевых работ.

В результате перехода на почвозащитную систему обработки почвы пашня была защищена от ветровой эрозии, однако снижения плодородия почвы остановить не удалось; наблюдается интенсивное развитие сорной растительности и болезней растений. Остается выраженная неравномерность затрат труда и энергии, а главное – существенная зависимость от климатических условий [1].

Целью современного сельскохозяйственного производства является создание условий для стабильного конкурентоспособного функционирования предприятий с учетом большого числа факторов и необходимости их комплексного анализа. «…Познание предмета как целого, как системы, как комплекса всегда имеет в качестве центральной задачи познания раскрытие того, что делает его системой и составляет его интегральные свойства и закономерности» [2].

С одной стороны, система технологических мероприятий должна предусматривать наращивание продуктивного потенциала пашни, т.е. «система земледелия» – это способ восстановления, сохранения и повышения плодородия почвы [3–7]. В условиях засушливого земледелия потенциал урожайности определяется влагообеспеченностью, при ограниченном потенциале урожайности возделываемых культур и финансовом состоянии предприятий на первый план выдвигается проблема ресурсосбережения.

Методы исследования

При исследовании использованы системный подход исследования проблемы, комплексный анализ достижения науки и практики в ее реализации, процессуальный анализ развития технологических процессов.

Известно, что продуктивность растений определяется большим числом факторов, важнейшие из которых своевременность и качество производства работ. Определяющим является требование своевременности, потому что качество является ее производной. Нарушение требований агротехники чаще всего объясняется стремлением выполнить работы в полном объеме при отсутствии достаточного количества трудовых и материальных ресурсов. Этим объясняется мнение ряда отечественных и зарубежных ученых о том, что рост объемов производимой в растениеводстве продукции зависит от стоимости энергии, вложенной в сельскохозяйственные работы [8].

В условиях региона вести стабильное и расширенное воспроизводство сельскохозяйственной продукции довольно сложно. Проблема усугубляется все возрастающей стоимостью применения органических и минеральных удобрений и химических средств защиты растений. В четырех-пятипольных зерно-паровых севооборотах значительная часть пашни занята паром, это не только снижает объемы производства, но и обусловливает затраты, которые окупаются только в последующие годы.

Планирование и организация технологических процессов в сельскохозяйственном производстве задаются сезонным характером работ, ограниченными сроками их проведения, изменчивостью гидротермических условий, взаимосвязанностью работы разнотипных агрегатов, наличием и квалификацией трудовых ресурсов, рядом других факторов. К важнейшим принципам рациональной организации труда в земледелии относят основные принципы поточного производства: непрерывность, ритмичность, пропорциональность и согласованность. Они касаются построения производственных процессов, расстановки техники и людей по рабочим местам, их взаимодействия в период выполнения работ, установления трудовых функций исполнителей, организации рабочих мест.

Снижение квалификации механизаторов, увеличение срока службы машин усугубляют проблему рассогласованности функционирования агрегатов в технологических линиях и негативно отражаются на их общей производительности. Рабочие периоды производства отдельных полевых работ и сроки производства продукта в земледелии не совпадают, возникает сезонность использования техники и загрузки механизаторов. В отличие от промышленности, в растениеводстве возможно лишь последовательное выполнение отдельных операций [9–10].

Если в промышленности работники соблюдают заранее установленную технологию производства, в земледелии процесс возделывания одной и той же культуры может изменяться в зависимости от природно-производственных и гидротермических условий вегетации растений. Таким образом, рациональное построение технологических процессов – многовариантная задача, ее успешное решение может быть осуществлено на основе установления закономерностей и взаимосвязей изменения показателей функционирования отдельных агрегатов и технологических линий и всего комплекса производственного потенциала предприятий [11].

В результате научно-практического опыта и активного поиска путей высокопроизводительного использования техники и труда механизаторов установлено, что наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы позволяет сокращение в напряженные периоды числа и видов одновременно выполняемых работ. Это способствует организации многосменного использования техники, своевременному и качественному техническому обслуживанию машин и технологическому обеспечению выполняемых работ [8].

Этот метод, названный поточно-цикловым (ПЦМ), позволяет: сократить сроки проведения полевых работ и на этой основе увеличить валовое производство продукции растениеводства и ее качество; повысить дневную выработку машин за счет их двухсменной работы в напряженные периоды их потребности; увеличить занятость механизаторов на полевых работах и обеспечить регламентированный режим их работы; выровнять потребность в затратах труда и увеличить загрузку техники в условиях выраженной сезонности производства.

Комплексное решение данной проблемы обусловливает необходимость учета ряда технических, технологических и организационных вопросов. Продуманный набор культур, сочетание ранне- и позднеспелых сортов дает возможность существенно увеличить рабочий период машин и полнее использовать фонд рабочего времени механизаторов. Широ- кая апробация метода показала, что при такой организации – наилучшая система подготовки и стабилизации квалифицированных механизаторских кадров на селе.

Результаты исследования

Совершенствование и развитие процессов в сельскохозяйственном производстве обусловливает комплексный анализ природно-производственной ситуации, системное изучение влияния агротехнологических, биологических, экологических, техникоэкономических, социально-бытовых факторов и принятие управленческих решений с учетом ресурсного обеспечения и экономических возможностей сельских товаропроизводителей. Наиболее эффективное решение может быть получено только с позиций системного подхода к достижению поставленных целей [12].

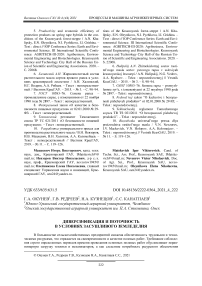

Развитие системы технологических процессов по возделыванию сельскохозяйственных культур подчиняется жизненным циклам природы и общества с периодами адаптации, стабилизации и деградации. В начальный период новая система функционирует в сочетании с процессами существующих технологий, постепенно их замещая, находя рациональное сочетание. По мере целенаправленного переоснащения производства новая система технологий становится определяющей, т.е. наступает период адаптации и стабилизации, а с появлением новых решений она постепенно деградирует и уступает место новым технологическим приемам (рис. 1).

Рис. 1 . Процессуальное рассмотрение процессов развития технологий в земледелии

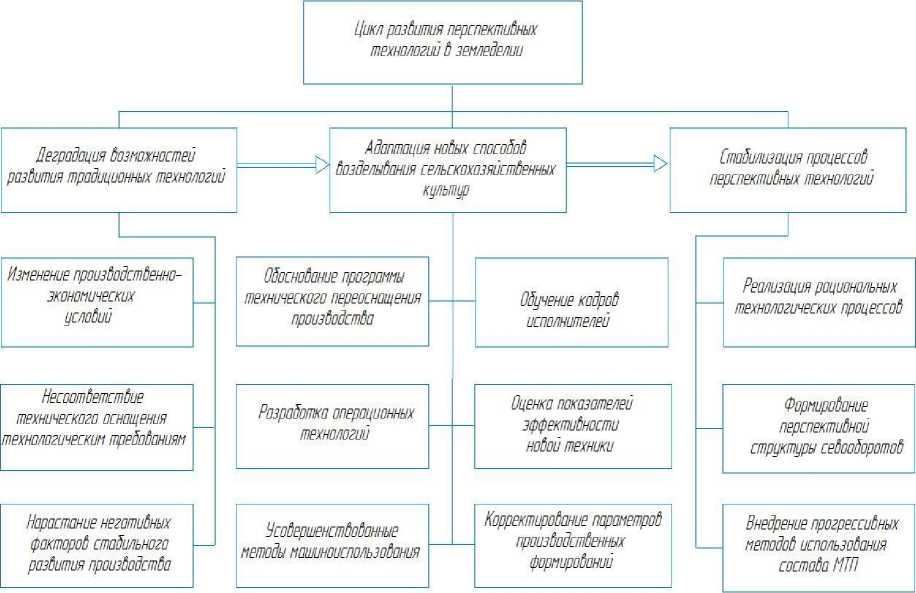

Рассматривая проблему проектирования технологических процессов по возделыванию определенного набора культур, следует исходить из общей системы машин, т.е. чем в идеале можно располагать при решении данной задачи, в т.ч. и ресурсами рассматриваемого предприятия. Перспективная система технологий при современных достижениях научно-технического прогресса в реальных условиях производства должна учитывать эффективные методы реализации потенциала машинных комплексов, согла- сование возможностей рабочих органов агротребованиям и их энергоэффективность. Система технологии должна решать комплекс взаимосвязанных процессов, обеспечивающих решение следующих задач с учетом иерархичности функционирования процессов (рис. 2):

-

- наиболее полного использования земельных ресурсов замещением парового поля рациональной плодосменой и использованием бинарных посевов бобовых и культур со стержневой корневой системой;

-

- поддержания плодородия почвы чередованием способов ее обработки при формировании растительных остатков на поверхности поля, в т.ч. и за счет посевов сидеральных культур на полях с ранними сроками уборки;

-

- реализации комплекса мероприятий по накоплению, сохранению и рациональному использованию влаги летних и зимних осадков;

-

- реализации комплекса мероприятий по сохранению и консервации в почве, в т.ч. и использованию капиллярной влаги и конденсации из воздуха;

-

- подбора культур в севооборотах с несовпадающими сроками основных технологических операций для увеличения загрузки техники;

-

- внедрения комплексной системы защиты растений на основе рациональной плодосмены, покровных посевов биологически активных сидеральных культур в сочетании с механическими и химическими способами;

-

- обоснования и выбора машинных комплексов рациональных параметров с учетом воздействия на почву и равномерности их использования.

Рис. 2 . Иерархичность системы развития механизированных процессов

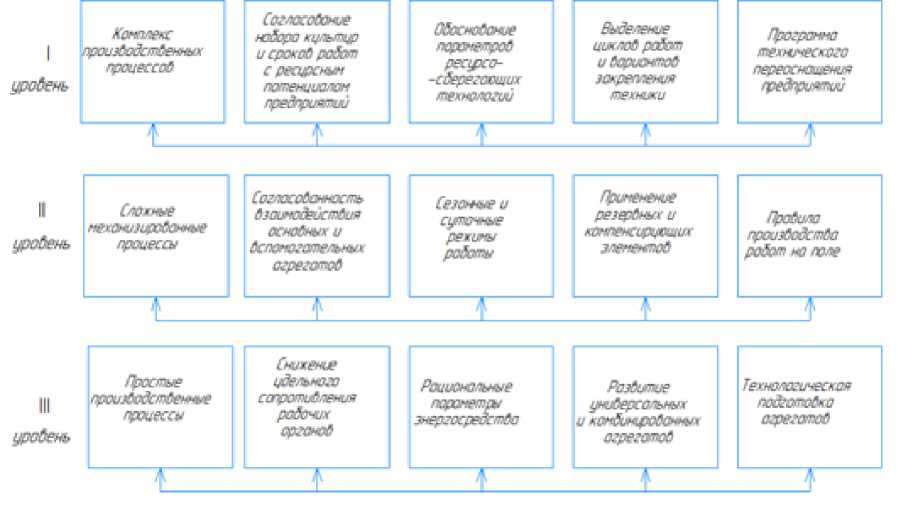

Таким образом, на основе зональной системы ведения сельского хозяйства устанавливаются главные взаимодействия, которым подвергаются технологические комплексы и влияют на их оптимизацию, т.е. определяются связи исследуемой системы с внешней средой (рис. 3) [13].

Рис. 3 . Морфологическая схема системы функционирования процессов в земледелии

В последние годы наукой и практикой ведутся интенсивные поиски эффективных вариантов технологий, однако ожидаемый результат достигается не всегда из-за упущения отдельных элементов. В результате нарушается функционирование технологических процессов как системы, негативно отражаясь на результатах производственной деятельности предприятий и приводя к отрицанию отдельных направлений научнотехнического прогресса.

Известно, что результат производственной деятельности предприятий определяется стоимостью произведенной продукции за вычетом затрат на ее производство. Наряду с текущими затратами на эксплуатацию техники, существенна доля амортизации стоимости машин. Значимость этого фактора возрастает в связи с их техническим совершенствованием. С позиций оценки эффективности того или иного процесса важно правильно оценить факторы, влияющие на уровень затрат, связанных с работой техники. В общем виде функцию цели можно представить

П = УС п - З - П сез - П тех ^ min, (1) где П - прибыль предприятия, руб.; У - биологическая урожайность культуры с вычетом расхода на семена, ц/га; Сп - стоимость производимой продукции, руб./ц; З - затраты на производство продукции, руб./га; Псез - сезонные потери от несвоевременности выполнения работ, руб./га; Птех - потери урожая от несоответствия технологическим требованиям работы агрегатов, например, от переуплотнения почвы движителями тракторов, руб./га.

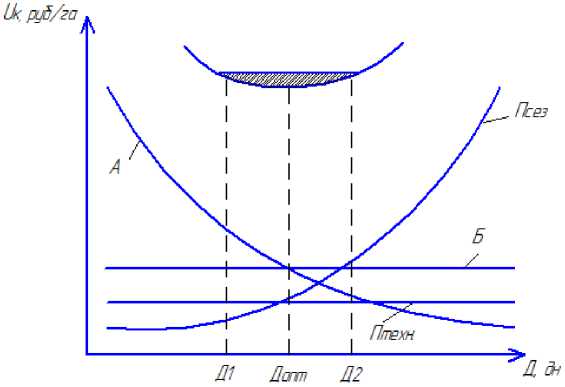

С позиций нашего исследования результат производства будет определяться уровнем затрат и потерь от несоблюдения технологических требований. Для единичного процесса представим зависимости в графическом виде (рис. 4) [14].

Рис. 4 . Графическое представление оптимизации длительности полевых работ: А – удельные отчисления на амортизацию техники, руб./га;

Б – текущие затраты на эксплуатацию машин, руб./га;

Д 1 , Д 2 – диапазон значений рациональной длительности работ, дн.;

Д опт – оптимальная длительность работ, дн.;

U к – комплексные затраты на выполнение работ, руб./га;

Д – календарные дни выполнения работ, дн.

Такое представление производственного процесса позволяет обоснованно подойти к определению сроков и длительности полевых работ. Задача решается в два этапа. В начале определяется наиболее благоприятный момент выполнения той или иной технологической операции на основе многолетних наблюдений в агротехнологических центрах. С учетом значимости отклонения сроков проводится технико-экономическое обоснование рациональной длительности выполнения работ.

Анализ составляющих затрат на выполнение полевых работ показывает, что рас- ходы на текущую эксплуатацию техники с некоторым допущением можно принять пропорциональными объему выполненной работы, величина которых практически не зависит от периода загрузки машин [15].

Уровень затрат будет зависеть от амортизации техники, ее значение связано с количеством циклов, формируемых для работы технологических комплексов машин. Из- вестная зависимость для определения рациональной длительности полевых работ (Др)

позволяет сделать вывод о существенном влиянии доли данной работы в годовом объ- еме работ на рациональную длительность отдельных работ [14]:

∑ i n =1 C бi (α i + E бк )∙γ ij + T∙γ j ∙N

Др 0,5∙Kп∙Уп∙Сп∙Wчj ∙t∙Kсм , где Сбi – балансовая цена i-й машины, участвующей в технологическом процессе; αi – доля отчислений на реновацию i-й машины; Eбк – ставка банковского кредита или лизинга; n – количество машин в технологическом процессе; γij – удельный вес i-й машины на j-й работе; Т – затраты на привлечение с учетом эффективности труда механизаторов; γj – удельный вес j-й работы в годовой занятости механизатора; N – количество механизаторов, участвующих в технологическом процессе; Кп – коэффициент темпа потерь от несвоевременного выполнения работ; Уп и Сп – урожайность и цена реализации продукта; Wчj – часовая производительность технологического комплекса на j-й работе; t и Ксм – длительность смены и коэффициент сменности.

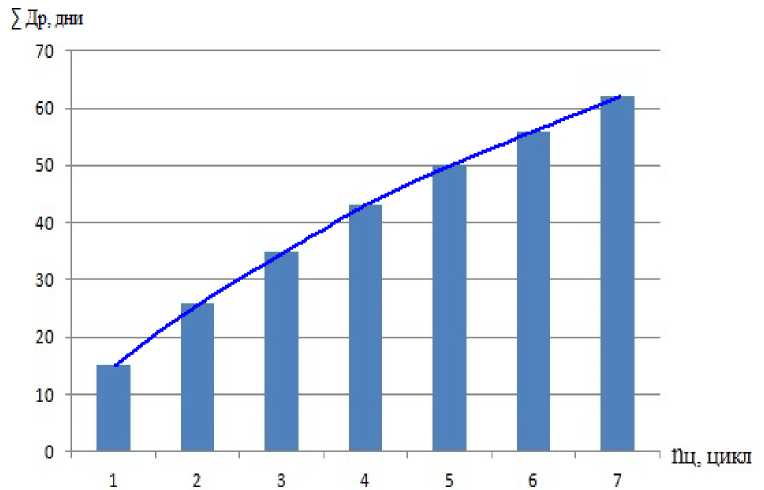

Графическая интерпретация приведенной зависимости (2) свидетельствует о сокращении длительности отдельных работ с увеличением количества циклов, но общая длительность возрастает с постепенным снижением темпа прироста общего срока (рис. 5) [16].

Рис. 5 . Влияние циклов на длительность посева культур

Таким образом, увеличение количества циклов работ на посеве культур позволяет существенно увеличить занятость технологических комплексов и выполнить работы с меньшими затратами. С этой целью важно подобрать культуры с достаточно высокой рентабельностью и востребованных рынком, что возможно в многопольных севооборотах с учетом конкретных природно-производственных условий предприятий. При этом решается задача рациональной плодосмены возделываемых культур, это позволяет стабилизировать их урожайность с меньшими затратами на удобрения и средства защиты растений. Рассмотрим решение этой задачи на примере севера степной зоны Урала, Сибири и Республики Казахстан в условиях фермерского хозяйства с площадью пашни 7 тыс. га.

Условия производства характерны для переходной зоны лесостепи в степь, где годовое количество осадков - 350 мм, их большая часть выпадает в осенне-зимний период, с характерной летней засухой, существенно ограничивая потенциал урожайности возделываемых культур. Сравнительно короткий безморозный период обусловливает выраженную сезонность из-за ограниченности рабочих периодов проведения посевных, уборочных и других полевых работ. Площадь в 7 тыс. га пашни позволяет сформировать систему многопольных севооборотов для рациональной плодосмены возделываемых культур с рассредоточением сроков посева и их уборки. Важно выдержать чередование злаковых и широколистных культур, с мочковой и стержневой корневой системой, обеспечить наличие определенной доли бобовых и сочетание культур так называемого холодного и теплого периодов.

Формирование структуры севооборотов должно решать, наряду с рациональной плодосменной, последовательную цикличность выполнения весенних полевых и убо- рочных работ. Решить эту задачу возможно при достаточно большом количестве полей севооборотов. Учитывая, что длительный прямой посев приводит к перераспределению фосфора и ряда других минералов в верхний слой поля, где накапливается и усвояемая органика, рационально раз в восемь–девять лет, как правило, в паровом поле во второй половине лета провести вспашку, лучше оборотным плугом с предплужником. При этом практически исключается эрозионная деградация поля и уничтожается негативная флора. Последующий посев сидеральных биологически активных культур повышает плодородие почвы и активизирует формирование мульчирующего слоя растительных остатков на поверхности поля. Отметим, что сравнительно низкая урожайность возделываемых культур в регионе не позволяет сформировать полноценный мульчирующий слой растительных остатков и восполнить органическое вещество без посева покровных сидеральных культур.

Выводы

С учетом вышеизложенного предлагается девятипольный севооборот, включающий пар, твердую пшеницу, ячмень, подсолнечник с подсевом донника, донник на сенаж, семена или сидерат с посевом озимой пшеницы или тритикале, пшеницу мягкую, лен с викой, пшеницу мягкую. Последовательность посева весной – подсолнечник, твердая пшеница, два поля мягкой пшеницы, лен, ячмень. В уборочный период – озимая пшеница (тритикале), твердая пшеница, ячмень, пшеница мягкая, лен, подсолнечник. Таким образом, длительность посева – около 30 дней, уборки – 55–65 дней. С учетом посева озимых, а также покровных сидеральных культур загрузка посевных комплексов удваивается. Отметим, что современные комплексы с пневмовысевом могут высевать семена подсолнечника, это увеличивает их загрузку и уровень их универсальности [17]. В результате три агрегата К-744–Р2 + «Аmazone (Condor-12001)» обеспечивают выполнение всего комплекса посевных работ, а своевременную уборку урожая можно выполнить пятью комбайнами типа Acros-550 [18].

G.A. OKUNEV1, G.V. REDREEV2, N.A. KUZNETSOV1, S.S. KANATPAEV1

1South Ural State Agrarian University, Chelyabinsk

-

2Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Diversification and continuity in arid agriculture

Список литературы Диверсификация и поточность в условиях засушливого земледелия

- Астафьев В.Л. Севооборот и защита растений в условиях засушливого земледелия / В.Л. Астафьев. – Текст : непосредственный // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 1. – С. 24–30.

- Солнышков Ю.С. Обоснование решений / Ю.С. Солнышков. – Москва : Экономика, 1980. – 268 с. – Текст : непосредственный.

- Вильямс В.Р. Сочинения. Т. 1. Почвоведение / В.Р. Вильямс. – Москва : Сельхозгиз, 1941. – 332 с. – Текст : непосредственный.

- Система земледелия Республики Татарстан: Часть 1. Общие аспекты системы земледелия. – Казань : Центр инновационных технологий, 2014. – 166 с. – Текст : непосредственный.

- Система земледелия Республики Татарстан: Часть 2. Агротехнологии производства продукции растениеводства. – Казань : Центр инновационных технологий, 2014. – 292 с. – Текст : непосредственный.

- Система земледелия Республики Татарстан: Часть 3. Система организации и управления производством в земледелии (агрономический менеджмент). – Казань : Центр инновационных технлогий, 2014. – 280 с. – Текст : непосредственный.

- Сафиоллин Ф.Н. Система мелиоративного земледелия в Республике Татарстан (общие вопросы мелиорации земель и особенности возделывания сельскохозяйственных культур на поливе) :учебное пособие / Ф.Н. Сафиоллин, М.М. Хисматуллин. – Казань : Центр инновационных технологий, 2015. – 318 с. – Текст : непосредственный.

- Саклаков В.Д. Потенциал производственных процессов в растениеводстве и разработка методов его эффективного использования : автореферат дисертации на соискание ученой степени доктора технических наук / В.Д. Саклаков. – Челябинск, 1990. – 46 с. – Текст : непосредственный.

- Селиванов Н.И. Технологическая потребность и оснащенность растениеводства Красноярского края тракторами / Н.И. Селиванов, Ю.Н. Бебородов, Б.И. Ковальский, В.В. Матюшев. – Текст : непосредственный // Вестник ОмГАУ. – 2014.– № 2(14). – С. 78–83.

- Демчук Е.В. Совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур / Е.В. Демчук, А.С. Союнов. – Текст : непосредственный // Вестник ОмГАУ. – 2016. – № 2(22). – С. 242–246.

- Чекусов М.С. Оценка эффективности машинных технологий возделывания яровой пшеницы в лесостепи Западной Сибири / М.С. Чекусов, А.А. Кем, Л.В. Юшкевич. – Текст : непосредственный // Вестник Омского ГАУ. – 2019. – № 4(36). – С. 185–195.

- Окунев Г.А. Системные принципы проектирования технологических процессов в земледелии / Г.А. Окунев, Н.А. Кузнецов, С.С. Канатпаев. – Текст : непосредственный // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 1. – С. 112–117.

- Липкович Э.И. Аналитические основы системы машин / Э.И. Липкович. – Ростов на Дону, 1983. – С. 112 с. – Текст : непосредственный.

- Саклаков В.Д. Некоторые методологические особенности обоснования целесообразного уровня технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий / В.Д. Саклаков. – Текст : непосредственный // Науч. труды ЧИМЭСХ. – 1976. – Вып. 115. – С. 9–13.

- Ушанов В.А. Методика и результаты обоснования составов МТА для выполнения сельскохозяйственных работ (на примере предприятия, работающего в условиях Красноярского края) / В.А. Ушанов. – Текст : непосредственный // Вестник Омского ГАУ. – 2020. – № 4(40). – С. 152–157.

- Окунев Г.А. Формирование последовтельных циклов полевых работ – резерв эффективности производства / Г.А. Окунев, Н.А. Кузнецов, С.С. Канатпаев. – Текст : непосредственный // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 1. – С. 118–123.

- Селиванов Н.И. Типоразмеры колесных тракторов для зональных условий / Н.И. Селиванов, В.В. Аверьянов – Текст : непосредственный // Весник Омского ГАУ. – 2020. – № 3(39). – С. 87–94.

- Васильев А.А. Безостановочная уборка зерновых культур / А.А. Васильев, С.В. Ковалев, С.Ю. Серков – Текст : непосредственный // Вестник Омского ГАУ. – 2020. – № 1(37). – С. 116–122.