Дивертикул Ценкера: современные подходы к хирургическому лечению

Автор: Иванов Юрий Викторович, Сазонов Дмитрий Валерьевич, Панченков Дмитрий Николаевич, Шабловский Олег Радомирович, Истомин Николай Петрович

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (27), 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено особенностям хирургического лечения дивертикулов Ценкера. Для удобства и для безопасного выделения дивертикула предлагается использовать интраоперационную видеоэндоскопическую трансиллюминацию. Применение данного метода значительно повышает безопасность операции, сокращает ее продолжительность и приводит к лучшему косметическому эффекту. Для избежания рецидива заболевания дивертикулэктомию следует дополнять крикофарингеальной миотомией.

Дивертикул ценкера, пищевод, метод видеоэндоскопической трансиллю- минации

Короткий адрес: https://sciup.org/14338563

IDR: 14338563

Текст научной статьи Дивертикул Ценкера: современные подходы к хирургическому лечению

Глоточно-пищеводным дивертикулом называют мешковидное выпячивание стенки глоточного конца пищевода, которое приводит к накоплению в нем пищи и воспалению, аспирации кусочков пищи и пневмонии. Заболевание впервые было описано в 1877-78 гг. F.A. Zenker и стало носить его имя (Дивертикул Ценкера, гипофарингеальный дивертикул) [1].

Практически всегда глоточно-пищеводные дивертикулы исходят из левого края задней стенки глотки на уровне перстневидного хряща трахеи, где между констрикторами имеется область, не прикрытая мышцами (треугольник

Ланье-Гаккермана). Реже они исходят из треугольника Лаймера, который сверху ограничен перстневидно-глоточной мышцей, а снизу и по бокам – пучками продольных мышц пищевода [2]. Данные анатомические образования являются местом наименьшего сопротивления, где нижний отдел глотки сдавливается между позвоночником и гортанью (рис. 1). Ценкеровские дивертикулы развиваются преимущественно в пожилом возрасте, и в целом, являются довольно редким заболеванием и составляют 1,5-5 % от всех дивертикулов пищевода [3].

Большинству клиницистов патогенез данного заболевания представляется результатом

Рис. 1. Анатомо-топографическая схема места выхода дивертикула Ценкера.

дискоординации между глотательным сокращением поперечнополосатой мускулатуры глотки и синхронным расслаблением глоточнопищеводного сфинктера. По своему механизму образования Ценкеровские дивертикулы относятся к пульсионным, истинным дивертикулам. Проходя через это препятствие, пищевой комок оказывает давление на боковые стенки глотки и, в том числе, на область треугольника Ланье-Хаккермана, которая, в конце концов, пролабирует наружу [1, 2].

Дивертикулы обычно формируются на фоне других патологий глотки и пищевода: воспалительные процессы органов пищеварения, дегенеративные изменения структур пищевода, врожденные пороки пищевода, травмирование органа и др. Предрасполагающим фактором формирования дивертикулов Ценкера является повышенное внутри-пищеводное давление, наиболее часто наблюдающееся при: рубцах, спазмах, инородных телах, опухолях глоточнопищеводной зоны, увеличении размеров щитовидной железы. Ценкеровский дивертикул может привести к тяжелым последствиям в тех случаях, когда он не распознан и продолжает развиваться. Любые эндоскопические манипуляции или процедуры с применением зонда способны спровоцировать перфорацию образования с последующими осложнениями, такими как медиастинит. По мнению ряда авторов, возможны следующие осложнения дивертикулов Ценкера: нарушения глотания (98%), регургитация и аспирация пищей, воспаление дивертикулярного мешка (до 77%), малигнизация дивертикула (до 7%), в редких случаях (< 1%) - перфорация или кровотечение [3].

Целью исследования явилась оценка возможности применения метода интраоперационной видеоэндоскопической трансиллюминации при хирургическом лечении глоточнопищеводных дивертикулов.

Материал и методы исследования. Ретроспективно проанализированы результаты хирургического лечения 39 пациентов с дивертикулом Ценкера (27 мужчин и 12 женщин), проходивших лечение в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России с 2001 по 2015 г. Возраст больных колебался от 52 до 74 лет и был равен в среднем 63,7 ± 5,3 г. Анамнез заболевания составлял от 6 месяцев до 7 лет.

Наблюдаемые у пациентов основные симптомы заболевания и их частота представлена в таблице.

Диагностика глоточно-пищеводных дивертикулов у всех пациентов была одинакова и, помимо сбора анамнеза заболевания, выявления

Таблица

Частота встречаемости клинических симптомов заболевания у пациентов с пищеводно-глоточными дивертикулами (n = 39)

|

Клинический симптом заболевания |

Количество пациентов, абс. (%) |

|

Першение, жжение в горле |

39 (100%) |

|

Тошнота |

17 (43,6%) |

|

Сухой кашель |

26 (66,7%) |

|

Ощущение задержки пищевого комка |

31 (79,5%) |

|

Обильное слюноотделение |

27 (69,2%) |

|

Боль при глотании |

32 (82,1%) |

|

Регургитация, срыгивание принятой накануне пищей |

23 (59,0%) |

|

Ощущения удушья |

28 (71,8%) |

|

Нарушение акта глотания |

11 (28,2%) |

|

Выбухание на передней поверхности шеи |

14 (35,9%) |

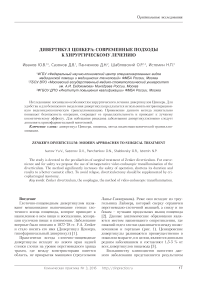

Рис. 2. Рентгенограмма пищевода с контрастированным барием дивертикулом Ценкера.

клинических симптомов, лабораторных исследований, включала выполнение полипозиционного рентгенологического контрастного исследования пищевода с барием (рис. 2) и эзофагоскопическое исследование (рис. 3). Это позволило во всех случаях точно определить локализацию, размеры и форму дивертикула (ширина шейки, глубина), состояние его слизистой оболочки.

Все пациенты в зависимости от хирургического метода лечения были разбиты на 2 группы. В основную группу, где был использован метод интраоперационной видеоэндоскопи-ческой трансиллюминации при хирургическом лечении глоточно-пищеводных дивертикулов, включены 19 больных. 20 пациентов, которым выполнена стандартная дивертикулэктомия, составили группу сравнения.

Техника классической дивертикулэктомии. Глоточно-пищеводные дивертикулы выделяют из левостороннего шейного доступа. Пациент находится на операционном столе в горизонтальном положении на спине, с запрокинутой под углом 25-30 градусов и повернутой вправо головой. Перед операцией в пищевод обязательно вводится толстый желудочный зонд, что значительно облегчает выделение и мобилизацию дивертикула. Операцию выполняют под эндотрахеальным наркозом. Разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 7 см производится в проекции переднего края левой грудиноключично-сосцевидной мышцы. Острым путем рассекается фасция, мобилизуется левая доля щитовидной железы, которая отводится медиально, а сосудисто-нервный пучок – латерально. Препарируя клетчатку и ориентируясь на паль-

Рис. 3. Видеоэзофагоскопия. Справа – вход в пищевод, слева – устье дивертикула Ценкера.

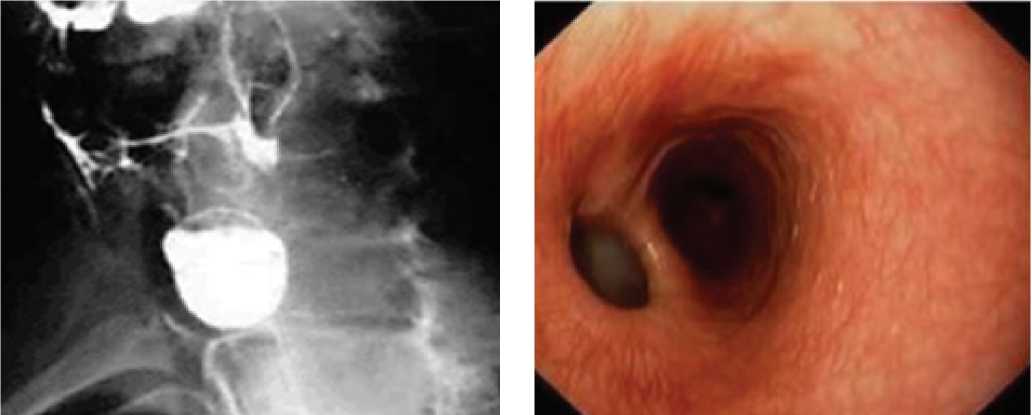

Рис. 4. Схема пересечения шейки дивертикула Ценкера с помощью сшивающего аппарата УО-40.

пируемый в пищеводе зонд в области левой задне-боковой стенки пищевода находим дивертикулярный мешок. Необходимо отметить, что следует отчетливо видеть место выхода Ценкеровского дивертикула. Дивертикул выделяют до шейки и прошивают его основание эндоскопическим сшивающим аппаратом EndoGia-30 (Швейцария) или УО-40 (Россия) (рис. 4). После отсечения дивертикула с целью профилактики рецидива выполняют надсечку в продольном направлении нижнего констриктора глотки по задней стенке снизу от шейки дивертикула. Протяженность экстрамукозной эзо-фагомиотомии составляет несколько сантиметров, при этом необходимо следить за тем, чтобы были пересечены все волокна m. cricopharyngeus

(крикофарингеальная миотомия). К зоне сте-плерного шва на пищеводе на 1 сутки устанавливают дренаж диаметром 0,5 см. На завершающем этапе операции накладывают узловые рассасывающиеся швы на мышцы и фасцию, внутрикожный косметический шов. Препарат направляют на патогистологическое исследование.

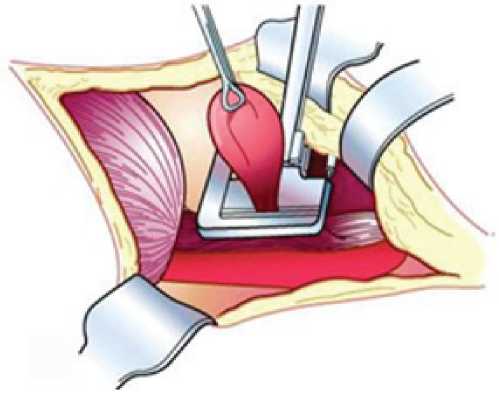

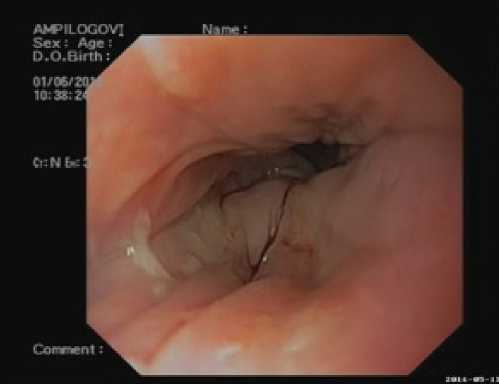

Техника минимально инвазивной диверти-кулэктомии с помощью метода интраоперационной видеоэндоскопической трансиллюминации. Принципиальными отличительными особенностями данной методики по сравнению с классической дивертикулэктомией являются следующие моменты. Обнаружение, выделение и удаление дивертикула Ценкера выполняли под интраоперационным видеоэндоскопи-ческим контролем, что позволило во время операции путем подсветки (феномен трансиллюминации) получить отличный ориентир в окружающих тканях и главное – иссечь дивертикул под двойным визуальным контролем. Такой двойной контроль, в свою очередь, гарантировал полноту иссечения дивертикула и отсутствие сужения просвета пищевода после прошивания ножки дивертикула сшивающим аппаратом (рис. 5). Интраоперационная трансиллюминация через стенку дивертикула позволяет значительно сократить время операции, выполнить ее через доступ длиной всего 4 см. (рис. 6).

В послеоперационном периоде пациентам на 48 часов запрещали прием еды. С 3-их суток разрешали дробный прием небольших по объему жидкостей, на 5-й день – полужидкой пищи с последующим расширением диеты.

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования показали, что выполнение дивертикулэктомии с помощью метода видеоэндоскопической трансиллюминации значительно сокращает время оперативного вмешательства. Так, в основной группе, где применялась данная методика, средняя продолжительность операции составила 47±12 мин., тогда как в группе сравнения (классическая дивертикулэктомия) – 68±14 мин. Еще одно отличие – косметический вид послеоперационного рубца. У пациентов основной группы он был почти в 2 раза короче, чем у больных группы сравнения. В группе сравнения встретилось 1 интраоперационное осложнение – вскрытие просвета пищевода при выделении дивертикула Ценкера, которое было ушито узловыми швами в поперечном направлении. У пациентов основной группы интраоперационных осложнений не наблюдали. Отдаленные результаты хирургического лечения глоточно-пищеводных дивертикулов прослежены в течении от 1 года до 3 лет. Из 39 оперированных пациентов, только у 1 (группа сравнения) возник рецидив заболевания.

Обсуждение. Клиническая картина дивертикула Ценкера может проявляться по-разному, в зависимости от величины патологического образования, а также наличия осложнений. Ценкеровский дивертикул незначительных размеров в течение довольно длительного времени может вообще ничем не проявляться. Иногда наблюдаются ощущения першения, жжения в горле, сухой кашель, обильное слюноотделение, легкая дисфагия, а также тошнота. В некоторых

Рис. 5. Видеоэзофагоскопия. Общий вид слизистой пищевода после прошивания и удаления дивертикула Ценкера.

Рис. 6. Интраоперационное фото. Мобилизация дивертикула Ценкера из мини доступа под контролем видеоэзофагоскопии и при помощи эффекта трансиллюминации.

случаях подобных пациентов начинают ошибочно лечить от заболевания зева или гортани.

В дальнейшем, по мере увеличения дивертикула в объеме, дисфагия существенно нарастает, меняется ее оттенок. Если ранее расстройство глотания обычно носило непостоянный и кратковременный характер, то с увеличением размера дивертикула, дисфагия появляется практически при каждом приеме пищи. Ощущение задержки пищевого комка локализуется самим больным на уровне хрящей гортани или верхней части грудины.

При увеличении размеров дивертикула присоединяются регургитация и срыгивание принятой накануне пищей, которые в дальнейшем нарастают по своей частоте и интенсивности. Попадание застойного содержимого дивертикула в дыхательные пути таит в себе реальную угрозу развития тяжелых аспирационных пневмоний. У некоторых больных может наблюдать затруднение дыхания и осиплость голоса, являющиеся соответственно признаками сдавления трахеи и возвратного гортанного нерва.

Общий осмотр таких больных позволяет обнаружить выбухание на передней поверхности шеи, в особенности при запрокидывании головы назад, которое по внешнему виду может имитировать зоб. Пальпаторно подобное выбухание имеет мягкую консистенцию и уменьшается при надавливании.

Когда ценкеровский дивертикул полностью сформировался, его симптоматика становится более яркой и особо остро проявляется в моменты наполнения полости патологического мешка пищей. У таких больных наблюдаются: нарушение акта глотания, постоянное чувство дискомфорта, выраженная дисфагия, частые явления регургитации, кашель, ощущение удушья. Остатки пищи в мешке дивертикула вызывают возникновение острых, а затем и хронических воспалений в выстилающих образование слизистых оболочках. По мере прогрессирования заболевания слизистая начинает изъязвляться, а воспалительный процесс – распространяться. Иногда воспаление выходит за пределы дивертикула и поражает более глубокие околопищеводные ткани. Следствием этого становится образование рубцов и сращений между пищеводом и близлежащими тканями, но, так как рубцы со временем сокращаются, внутренние органы деформируются, а в нижележащих отделах пищевода формируются новые тракционные дивертикулы.

Условно, выделяют следующие стадии развития глоточно-пищеводных дивертикулов [1]:

-

1) Выхождение слизистой оболочки пищевода за его пределы через ослабевшие участки мышечного слоя органа.

-

2) Формирование дивертикулярного мешка, который размещается между пищеводом и позвоночным столбом.

-

3) Увеличение дивертикулярного мешка в диаметре, вследствие чего он начинает опускаться в область средостения (рис. 7).

Рис. 7. Схема расположения и развития дивертикула Ценкера в зависимости от стадии заболевания.

При небольших дивертикулах, которые не вызывают воспалительных процессов и нарушения состояния больного преклонного возраста, или при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний, может быть оправдана наблюдательная тактика. Она направлена, в первую очередь, на уменьшение степени задержки пищевых масс в полости дивертикула и предупреждение застойного дивертикулита. Больному рекомендуется неторопливый, размеренный прием пищи в наиболее удобной для него позе. Диета должна быть механически, химически и термически щадящей, и в то же время – полноценной, с достаточным количеством незаменимых аминокислот и витаминов. Это особенно важно, поскольку некоторые пациенты до того ограничивают и обедняют свой рацион, что страдают в первую очередь не от основного заболевания, а от проявлений авитаминоза и недоедания. Первичная профилактика застойного дивертикулита обеспечивается также регулярным промыванием полости выпячивания раствором антисептика (например, перманганат калия, фурацилин и др.).

В современной хирургии операцией выбора при дивертикулах Ценкера является классическая одномоментная дивертикулэктомия. В клинике Мейо выполнено свыше 3390 дивер-тикулэктомий, при которой смертность составила 3%, а рецидив дивертикулеза возникал в 2,9% случаев [3]. Возможные осложнения данной операции – повреждение левого возвратного нерва, ткани левой доли щитовидной железы, сосудистого пучка (внутренней яремной вены и сонной артерии) и перфорация пищевода. Из технических особенностей операции важным моментом является определение уровня пересечения дивертикула. Не следует отсекать дивертикулярный мешок у самой стенки пищевода, чтобы не получить сужение его просвета. Вместе с тем, во избежание рецидива, нельзя оставлять и избыточную культю.

Другие оперативные методы имеют сейчас лишь исторический интерес (операции с оставлением дивертикулярного мешка: инвагинация дивертикула, дивертикулопексия, степлерная эзофагодивертикулостомия).

Например, инвагинация дивертикула была предложена еще в 1896 г. Сущность операции состоит в том, что выделенный из сращений дивертикул инвагинируют в стенку или просвет пищевода и мышечный покров над ним зашивают. Инвагинированный дивертикул постепенно атрофируется и сморщивается. Однако, эта операция целесообразна только при небольших дивертикулах, стенка которых состоит из слизистой. При этой методике не вскрывают просвет пищевода, вследствие чего она более безопасна, но менее радикальна.

Операция перемещения дивертикулярного мешка и дивертикулопексия направлена на создание лучших условий для опорожнения дивертикула. Выделенный дивертикулярный мешок перемещают наружу и пришивают к коже или откидывают кверху и прикрепляют к мышцам глотки и пришивают к надкостнице подъязычной кости.

Степлерная эзофагодивертикулостомия по технике выполнения (оперативный доступ, мобилизация и выделение дивертикула, закрытие операционной раны) принципиально не отличается от классической дивертикулэктомии. Единственной ее особенностью является не отсечение дивертикула с его последующим удалением, а наложение широкого соустья между стенкой пищевода и стенкой дивертикулярного мешка с помощью сте-плерного механического шва, для лучшего опорожнения дивертикула. Эту операцию предлагали выполнять у больных пожилого и старческого возраста с большими дивертикулами и тяжелой сопутствующей патологией. Однако, если по времени выполнения и своей травматичности сте-плерная эзофагодивертикулостомия и классическая дивертикулэктомия одинаковы, то логично отдавать предпочтение дивертикулэктомии, как более радикальной операции. Кроме того, в некоторых случаях выполнение степлерной эзофа-годивертикулостомии может быть опасно из-за риска прорезывания скрепочных швов, например, при истонченной или воспаленной стенке дивертикула. Поэтому эти операции паллиативны по сути и при современном уровне развития хирургии их мало кто выполняет.

Не много сторонников нашел и минимально инвазивный метод лечения дивертикулов Ценкера. Методика эндоскопической эзофагоди-вертикулостомии заключается в расщеплении перегородки между дивертикулярным мешком и пищеводом. Через эзофагоскоп под контролем глаза пересекают длинными ножницами перегородку с лежащей на ней слизистой оболочкой, то есть вход в дивертикул. После этого на месте шейки дивертикула образуется расширение пищевода. Показанием к данной операции считается пожилой и старческий возраст больных, тяжелая сопутствующая патология и малые размеры (< 2 см) дивертикула. Недостатком метода является его нерадикальность, опасность развития нисходящего медиастинита и повреждения крупных сосудов.

Таким образом, из описанных выше способов оперативного лечения дивертикулов Ценкера наибольшее распространение получила операция дивертикулэктомия. Мы считаем, что она выгодно отличается от других методов хирургического лечения глоточно-пищеводных дивертикулов своей патогенетической направленностью и радикальностью. По нашему мнению, разновидность радикальной операции – дивер-тикулэктомия с помощью метода видеоэндоско- пической трансиллюминации на сегодня может успешно применяться с меньшей травматичностью для больного.

Выводы:

-

1. Основным методом лечения глоточнопищеводных дивертикулов является классический хирургический метод.

-

2. Дивертикулэктомия с помощью метода ви-деоэндоскопической трансиллюминации имеет

-

3. С целью профилактики рецидива заболевания иссечение дивертикула необходимо дополнять экстрамукозной эзофагомиотомией (крикофарингеальная миотомия).

преимущества по сравнению с классической дивертикулэктомией. Она безопаснее, продолжительность операции при этом меньше, а косметический эффект лучше, чем при классической операции.

Список литературы Дивертикул Ценкера: современные подходы к хирургическому лечению

- Королев М.П., Климов А.В., Антипова М.В., Ткаченко О.Б. Диагностика и оперативное лечение дивертикулов Ценкера с применением современной эндоскопической техники. Вестник хирургии им. И.И.Грекова 2011; 3: 35-39.

- Herbella F.A., Dubecz A., Patti M.G. Esophageal diverticula and cancer. Diseases of the Esophagus 2012; 25: 153-158.

- Stoian S., Motofei I., Popescu B. et al. Zenkers diverticulum, a rare cause of uppar gastrointestinal bleeding. Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2013; 177 (2): 297-301.