Длинноклинковое оружие племен Центрального Кавказа по материалам Даргавского катакомбного могильника

Автор: Албегова Царикаева З. х-М., Успенский П.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена классификации и хронологии предметов длинноклинкового вооружения аланской культуры Центрального Кавказа второй половины VIII - XI в. по материалам катакомбного могильника Даргавс.

Северный кавказ, средневековье, аланская культура, сабля

Короткий адрес: https://sciup.org/143168995

IDR: 143168995

Текст научной статьи Длинноклинковое оружие племен Центрального Кавказа по материалам Даргавского катакомбного могильника

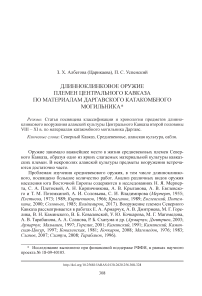

Постоянное накопление нового материала требует его дальнейшей систематизации и осмысления. В 2014 г. Р. Г. Дзаттиаты опубликованы материалы Даргавского катакомбного могильника (далее – ДКМ), расположенного на территории Центрального Кавказа, в Алагирском районе Республики Северная Осетия – Алания ( Дзаттиаты , 2014) (рис. 1). Предварительная датировка опубликованных материалов из 78 катакомб аланской культуры – VII–XII вв. Непрерывное функционирование некрополя на протяжении столетий позволяет проследить изменения в вещевом комплексе, в том числе и эволюцию длинноклинкового вооружения.

Рис. 1. Местоположение Даргавского катакомбного могильника

В катакомбах ДКМ обнаружены 200 предметов вооружения, которые разделяются на две большие группы: оружие ближнего боя ; оружие дистанционного боя и таранного удара. Среди прочих предметов вооружения ближнего боя в погребениях могильника было зафиксировано 13 экземпляров длинноклинкового оружия (катакомбы № 1, 19, 20, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 47, 69, 71, 76) и в двух случаях (катакомбы № 2 и 67) выявлены фрагменты ножен, на-вершия сабельных рукоятей без клинка. Фрагменты сабли из катакомбы № 19 из-за плохой сохранности не были включены в предлагаемую ниже классификацию.

На первом этапе работ были собраны сведения о параметрических характеристиках клинков из материалов отчетов и монографии Р. Г. Дзаттиаты (табл. I).

Таблица I. Параметрические характеристики длинноклинкового оружия

|

№ катакомбы |

Длина сабли (см) |

Ширина клинка (см) |

Длина черенка рукояти (см) |

Длина перекрестия (см) |

Изгиб |

Примечания |

|

1 |

89 |

3 |

8 |

8,2 |

2,3 |

|

|

19 |

более 72 |

3–3,2 |

– |

10,6 |

клинок фрагментирован, длина дается по суммарной длине фрагментов |

|

|

20 |

98 |

3,4 |

6,8 |

9 |

2,5 |

|

|

26 |

83 |

3,1 |

6,5 |

9,7 |

1,3 |

|

|

28 |

87 |

3,6 |

8,8 |

8,7 |

нет |

|

|

31 |

78 |

3 |

6 |

7,7 |

нет |

|

|

33 |

77,5 |

3 |

7,5 |

7,6 |

0,8 |

нижняя часть клинка обломана |

|

36 |

84 |

3,5 |

11,6 |

9,5 |

1,4 |

|

|

39 |

85 |

3 |

6,5 |

8 |

1 |

|

|

47 |

более 77 |

3,3 |

более 7,5 |

11 |

нет |

|

|

69 |

более 78 |

3,4 |

9,3 |

8 |

нет |

|

|

71 |

72,2 |

2,9 |

7,5 |

5 |

нет |

|

|

76 |

96–97 |

3 |

8 |

около 1,3 |

длина рукояти 11,5 |

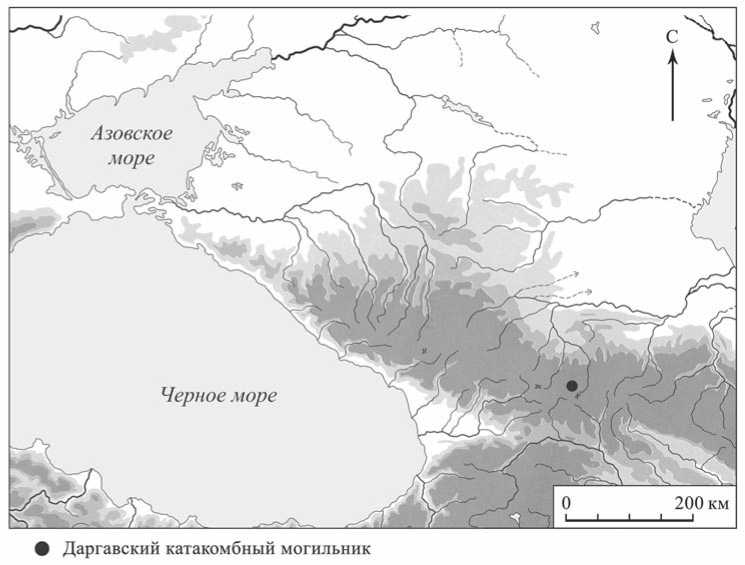

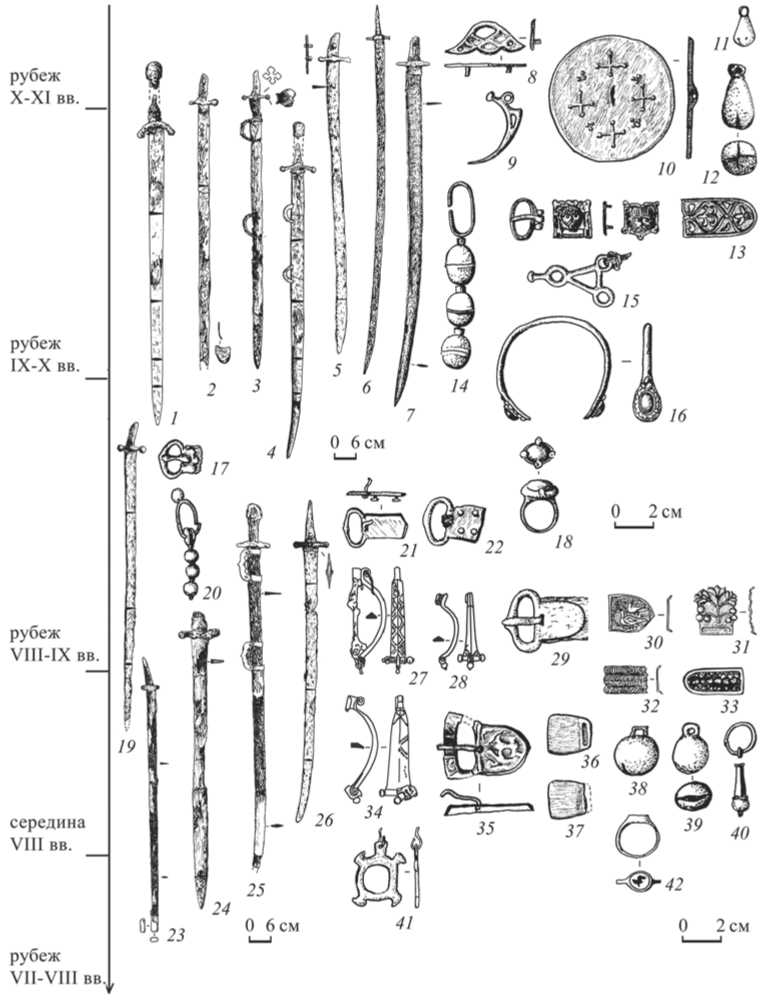

На основании наличия/отсутствия изгиба клинка предметы длинноклинкового вооружения разделены на два отдела:

отдел I – однолезвийные клинки без изгиба (5 экз.) (рис. 2: 1 – 5 );

отдел II – клинки с изгибом лезвия – сабли (7 экз.) (рис. 2: 6 – 12 ).

Прежде чем приступить к описанию отделов, необходимо дать ряд пояснений к терминологии, выбранной нами для клинков без изгиба полосы. В настоящее время строго выработанного термина для них нет. Иногда они определяются как однолезвийные мечи (Горбунов, 2006. С. 57). Ряд исследователей называют подобные изделия палашами, при этом неясно, насколько корректно переносить термин, возникший в XVI в., на прямые однолезвийные раннесредневековые клинки (Евглевский, Потемкина, 2000. С. 118; Каминский, Камин-ская-Цокур, 1997. С. 61; Атавин, 2008. С. 29; Голубєв, Голубєва, 2012). Нельзя не согласиться с мнением А. И. Соловьева, А. В. Евглевского и Т. М. Потемкиной, что в основе разделения между однолезвийным мечом и саблей лежит особенность удара, наносимого оружием (Соловьев, 1987. С. 65; Евглевский, Потемкина, 2000. С. 118). Для сабли характерен удар скользящий, режущесекущий и, благодаря протягиванию, захватывающий большую площадь, чем удар меча, кроме этого, удар сабли позволяет проводить обе фазы выполняемого удара (поражение и извлечение) в один прием. Поэтому к саблям можно относить только те клинки, которые отвечают вышеперечисленным критериям. С целью не создавать терминологической путаницы мы, как и ряд наших коллег, склонны называть прямые экземпляры «однолезвийные клинки без изгиба» (Там же. С. 119, 120).

Все рассматриваемые экземпляры длинноклинкового оружия были снабжены перекрестиями, представленными следующими типами:

тип 1 – прямые с расширением в центре и сужающиеся к окончаниям (рис. 2: 18, 19 );

тип 2 – прямые с ромбическим расширением в центре, шаровидными или дисковидными окончаниями (рис. 2: 20–23 );

тип 3 – прямые с раструбообразными короткими окончаниями, слегка опущенными вниз (рис. 2: 24 );

тип 4 – изогнутые с треугольным расширением в центре с опущенными вниз ветвями и шаровидными или дисковидными окончаниями (рис. 2: 25 );

тип 5 – сильноизогнутые с ветвями, опущенными вниз, и шаровидными окончаниями (рис. 2: 26 ).

Значительно реже встречались навершия рукоятей, их зафиксировано всего три типа:

тип 1 – цилиндрические, уплощенные с боков, с расширением в верхней части (грушевидные) (рис. 2: 13, 14 );

тип 2 – цилиндрические, уплощенные с боков и овальным верхом и иногда с фигурным боковым отростком (рис. 2: 15, 16 );

тип 3 – цилиндрические, уплощенные с боков и плоским верхом (рис. 2: 17 ).

Отдел I. Однолезвийные клинки без изгиба представлены 5 экземплярами (катакомбы № 28, 31, 47, 69, 71). Длина сохранившихся клинков колеблется от 72,2 до 87 см. С клинками встречены перекрестия типа 1, 2 и 5, а также на-вершие рукояти типа 2 (табл. II).

Относительно архаичным выглядит клинок и его гарнитура из катакомбы № 71 (рис. 2: 1 ), где с небольшими перерывами было захоронено 3 человека. Клинок связан с последним погребенным. С первым погребенным соотносятся поясной набор с прямоугольнорамчатой щитковой пряжкой (рис. 4: 35 ). Подобные пряжки датируются временем не ранее второй половины VIII в. Со вторым костяком найдены амулеты с четырьмя птичьими головками и ушком, пик распространения которых также приходится на вторую половину VIII в. (рис. 4: 41 ), и Т-образная шарнирная фибула с несильно прогнутой спинкой, отнесенная И. О. Гавритухиным к «верхнетерскому блоку серий» (аналогичная фибулам на рис. 4: 27, 28, 34 ) ( Гавритухин , 2010. С. 414; Албегова ( Царикаева ) , Успенский , 2017. С. 100–102. Рис. 2). Таким образом, катакомба может датироваться временем не ранее второй половины VIII в.

Примечательно перекрестие рассматриваемого клинка, полных аналогий которому найти не удалось, однако прослеживается его определенное морфоло-

Таблица II. Сочетание типов длинноклинкового оружия с гарнитурой

|

в s S св ё и ё; |

S ю о к S и О к |

н' 5 cd и Ч H О |

(N H' tA xS U 4 H О |

H QJ PQ cd И |

(N H QJ s PQ cd И |

H QJ s PQ cd И |

H

К |

Cs| H

К |

H

о К |

H

о К |

LT) H

К |

|

1 |

1 |

1 |

|||||||||

|

2 |

1 |

||||||||||

|

20 |

1 |

1 |

|||||||||

|

26 |

1 |

1 |

1 |

||||||||

|

28 |

1 |

1 |

1 |

||||||||

|

31 |

1 |

1 |

|||||||||

|

33 |

1 |

1 |

|||||||||

|

36 |

1 |

1 |

1 |

||||||||

|

39 |

1 |

1 |

|||||||||

|

47 |

1 |

1 |

|||||||||

|

67 |

1 |

||||||||||

|

69 |

1 |

1 |

|||||||||

|

71 |

1 |

1 |

|||||||||

|

76 |

1 |

1 |

гическое сходство2 с гардой клинка из погребения 248 могильника Дюрсо первой половины VIII в. Подобные перекрестия известны у сабель аварского периода в Карпатской котловине (Дмитриев, 2003. С. 200–206; Чики, 2010. С. 210. Рис. 4).

В катакомбе № 47 (в камере 4 погребения) клинок (рис. 2: 3) зафиксирован с третьим погребенным. При первом костяке найдены амулет в виде кольца

Рис. 2. Классификация длинноклинкового вооружения

1–5 – однолезвийные клинки без изгиба; 6–12 – сабли; 13–17 – навершия рукоятей; 18– 26 – перекрестия; 27–32 – аналогии длинноклинковому вооружению из синхронных могильников Северного Кавказа

1 , 18 – кат. 71; 2, 15, 26 – кат. 28; 3 – кат. 47; 4 – кат. 69; 5, 21 – кат. 31; 6, 13, 25 – кат. 26; 7, 20 – кат. 39; 8 – кат. 76; 9, 23 – кат. 33; 10, 17, 22 – кат. 36; 11, 19 – кат. 20; 12, 24 – кат. 1; 14 – кат. 2; 16 – кат. 67; 27, 28 – Кобанский могильник; 29 – Кобанский катакомбный могильник, катакомба V (по: Хайнрих , 1995. Табл. L: 2 ; LI: 2 ; XLV); 30, 31 – могильник Дюрсо (по: Дмитриев , 2003. Табл. 90: 30, 33 ); 32 – Галиатский склеп (по: Кадиева , 2012. Рис. 2: 1 )

с тремя птичьими головками без ушка, серьги с пирамидальной подвеской, завершающейся шариком, штампованные перстни со стеклянными вставками-литиками ( Албегова, Верещинский-Бабайлов , 2010. С. 282. Рис. 168; Албегова, Гавритухин , 2010. С. 106. Рис. 203; Албегова ( Царикаева ), 2013. С. 9). В смещенном состоянии находились фибулы и поясной набор с цельнолитой тре-угольнорамчатой пряжкой с полуовальным гладким щитком (рис. 4: 34, 40, 42 ). Рассматриваемый погребальный комплекс может датироваться второй половиной VIII – началом IX в.

В катакомбе № 28 выявлено не менее 4 погребенных. Весь инвентарь находился в смещенном состоянии в западной части камеры, частично попав под три последних погребения, которые выглядели безынвентарными, хотя не исключено, что их инвентарь был сложен в головах вместе с инвентарем предшественников или просел на дно. Предметы имеют достаточно широкий разброс дат. Часть из них относится к IX–Х вв.: перстни с крестовидной жуковиной, зеркала, декорированные в одном случае концентрическими окружностями и завитками между ними, в другом – «ящерками». Аналогичные зеркала и перстни были найдены в погребениях с монетами конца VIII в. ( Аксенов , 2016. С. 118, 119; Мамаев , 2010. С. 391, 392). Браслеты с расплющенными концами со вставкамии и без (рис. 4: 16 ) известны на территории Кавказа, Венгрии и Румынии в комплексах конца IX – XI в. ( Виноградов, Мамаев , 1984. С. 65, 72, 85; 1985. С. 10–12, 22, 23, 26. Рис. 5: 12, 13, 18, 19 ; The Ancient…, 1996. С. 217, 218, 347, 299–301, 392, 393).

Более поздний облик у выявленной в катакомбе бронзовой ногтечистки в виде стилизованного когтя хищника (рис. 4: 9 ). Такие ногтечистки известны в Змейском могильнике, в погребениях середины XI – начала XII в. ( Савенко , 2017. С. 118. Рис. 9: 15 ). Возможно, ее находка соотносится с последними погребенными.

Очевидно, с комплексом вооружения связан поясной набор и костяк лошади во входной яме. Ко времени не ранее рубежа IX–X вв. относятся обнаруженные стремена и поясной набор (рис. 4: 13 ) ( Комар , 2018. Рис. 41: 3 ). Поясные накладки аналогичной формы в комплексе с боевым двулезвийным топором с одним клинком в виде копья (подобным топору из описываемой катакомбы) выявлены в катакомбах Мартан-Чу 1 X–XI вв. ( Савенко , 1985. С. 29–32. Рис. 2, 19; Виноградов , Мамаев , 1984. С. 85. Рис. 12: 47, 51, 52 ). Вероятно, погребение было совершено в X в.

В катакомбе № 31 (2 погребенных) немногочисленный инвентарь располагался рядом с одним костяком. По наличию вотивного топора с параллельными лезвиями и кружки, аналогичной сосуду из катакомбы № 69, данный комплекс может быть датирован в пределах X – начала XI в.

Катакомба № 69 содержала перемешанный инвентарь, среди которого – Г-образные топоры, топоры с взаимоперпендикулярными лезвиями, каплевидные штампованные бубенчики, стеклянные браслеты, височные кольца, изготовленные из полой трубки, серьги с привесками из трех крупных полых металлических шариков (как на рис. 4: 14 ). Подобные серьги С. Н. Савенко считает наиболее показательными для периода X – начала XI в. ( Савенко , 2017. С. 114, 118. Рис. 7: А, 10, 11 ).

В катакомбе также найдено зеркало с изображением четырех равноконечных крестов (рис. 4: 10 ), копирующих нательные кресты, характерные для X–

XII вв. – периода раннего этапа христианизации Алании ( Малахов , 2013. С. 187. Рис. 3: 4, 6 ; С. 188, 191). Учитывая, что, с одной стороны, зеркала с христианской символикой могли появиться в регионе не в самом начале X в., с другой стороны, что в материалах Змейского могильника нет Г-образных топоров, погребальный инвентарь из катакомбы № 69 может быть датирован серединой X – началом XI в.

Отдел II (сабли). По степени изгиба клинка они разделяются на два типа.

Тип. 1. Сабли длиной не более 100 см со слабоизогнутым клинком (степень изгиба клинка составляет от 0,5 до 2,0 см) и обоюдоострым окончанием (5 экз. из катакомб № 26, 33, 36, 39, 76) (рис. 2: 6–10 ).

Эти сабли снабжены гардами типов 2 и 4 и встречены все рассматриваемые типы наверший рукояти (табл. II).

Самыми ранними являются экземпляры из катакомб № 36 и 76 (рис. 2: 10, 8 ). В камерах найдено не менее четырех (кат. № 36) и трое (кат. № 76) погребенных. Планиграфия катакомб свидетельствует об относительно небольших перерывах при подхоронениях.

Катакомба № 76 по набору инвентаря (Т-образные фибулы, штампованные перстни со стеклянными вставками-литиками, стеклянные перстни, перламутровые пластины с отверстием в центре, накладка с изображением двух птиц) может быть датирована серединой VIII – первой половиной IX в. (рис. 4: 27–33 ).

В катакомбе № 36 погребение с саблей датировано концом VIII – первой половиной IX в. ( Дзаттиаты , Успенский , 2016. С. 166).

Катакомба № 33 малоинвентарная. Здесь находилось не менее двух погребенных, захороненных с небольшим перерывом. Инвентарь данного комплекса не противоречит датировке второй половиной, а возможно, и концом VIII – первой половиной IX в. (рис. 4: 17, 20 ).

Камера катакомбы № 26 содержала костяки не менее трех индивидов, инвентарь в ней смещен из-за обвала камеры 3 . Очевидно, в единый комплекс с саблей входили вотивный топорик с параллельными лезвиями и плоские листовидные стрелы. Погребение с этим инвентарем совершено последним в катакомбе и, видимо, относится к рубежу X–XI вв. – первой половине XI в.

Близкой катакомбе № 26 по времени является катакомба № 39, где сабля обнаружена вместе с набором листовидных наконечников стрел, наконечником типа «двурогий срезень», крыловидной колчанной бляхой, вотивными топорами с параллельными и взаимоперпендикулярными лезвиями. Крыловидные бляхи известны в погребениях конца IX – Х в. в Венгрии (The Ancient…,1996. С. 74, 76, 85, 100), на Северном Кавказе они встречаются в катакомбах X–XI вв. Майртупа ( Мамаев , Чахкиев , 1987. Рис. 1: 14 ), Мартан-Чу 1, Дардоне и Коло-совке ( Виноградов , Мамаев , 1984. Рис. 12: 24 ; 1985. Рис. 8: 15 . С. 26; Савенко , 1985. Рис. 1: 20 ), Змейском могильнике в погребениях середины XI – середины XII в. ( Савенко , 2017. Рис. 7: В ). Наличие в наборе инвентаря вотивных топоров со взаимоперпендикулярными лезвиями, большое количество мелких литых (?)

и штампованных пуговиц может свидетельствовать о датировке комплекса вооружений скорее XI в.

Сабли типа 1 известны в синхронных ДКМ аланских могильниках Центрального Кавказа, таких как Чми, Кобан, Тарский ( Хайнрих , 1995. С. 199; Кантемиров , Дзаттиаты , 1995. Табл. VIII: 1 ), обнаружены они и в материалах катакомбных могильников донских алан (Дмитриевский могильник) ( Плетнева , 1989. Рис. 34). Следует отметить, что в сравнении с перечисленными могильниками даргавская выборка сабель одна из самых многочисленных.

Помимо памятников аланской культуры, сабли с близкими характеристиками найдены на обширной территории Восточной Европы и за ее пределами. Большое сходство сабли первого типа и их гарнитура обнаруживают с клинками из кремационных могильников VIII–X вв. на Северо-Западном Кавказе (Дюрсо, Борисово, Псекупский и др.) (рис. 2: 30, 31 ), в могильниках Северского Донца ( Аксенов , Михеев , 2006. Рис. 40: 10 ), ранних болгар на Волге (Больше-Тараханский, Танкеевский, Больше-Тиганский) начала IX – X в. ( Плетнева , 1981. Рис. 52: 11, 12 ). На Алтае слабоизогнутые сабли с острым окончанием клинка характерны для периода второй половины VIII – XIII в. ( Горбунов , 2006. С. 69).

Тип. 2. Сабли длиной не более 100 см со средним изгибом клинка (степень изгиба составляет от 2,0 до 3,0 см) и обоюдоострым окончанием (2 экз. из катакомб № 1 и 20) (рис. 2: 11, 12 ). Встречены с перекрестиями типа 1 и 3. Навершия рукоятей с саблями этого типа не выявлены (табл. II).

Катакомбы № 1 и 20 – одни из самых поздних в представленной выборке. Они содержали по несколько погребений. Сабли были обнаружены у задних стенок камер с другими сдвинутыми предметами. Инвентарь представлен Г-образными топорами, вотивными топорами со взаимоперпендикулярными лезвиями, листовидными стрелами, мелкими полыми и литыми пуговицами, каплевидными бубенчиками, в том числе и с обводами вокруг отверстий в нижней части. Хронологически описанный инвентарь занимает промежуточное положение между поздними катакомбами Мартан-Чу 1 X-XI вв. ( Виноградов , Мамаев , 1984. Рис. 11–15) и катакомбами Змейского могильника второй половины XI – первой половины XII в.

Погребения с оружием из катакомб № 1 и 20 могут датироваться серединой X – первой половиной XI в. 4

Сабли из катакомб № 1 и 20 относительно длинные и близки по степени изгиба клинка. Однако сабля из катакомбы № 20 отличается клинком большей ширины. Подобные сабли с достаточно массивным клинком известны как в материалах VII–IX вв., так и более позднего времени. Рассматриваемому экземпляру близка сабля из Галиатского склепа, датирующегося второй-третьей четвертью VIII в. ( Кадиева , 2012. С. 110. Рис. 2: 1 ). В материалах дуба-юртовских комплексов подобная сабля найдена в погребении IX – начала X в. ( Мамаев , Савенко ,

1988. С. 35. Рис. 6: 27 ). Более «поздние» аналогии происходят из погребений кочевников Восточной Европы ( Плетнева , 1973. Рис. 5: 14. Табл. 1: 1, 8 ).

Аналогии сабле из катакомбы № 1 известны по материалам X–XI вв. из могильника Мартан-Чу 1 ( Ковалевская , 1981. Рис. 94: 129, 130 ). Перекрестию рассматриваемой сабли близки гарды из могильников Колосовка и Змейский ( Каминский, Каминская - Цокур , 1997. Рис. 2: 5 ).Следует обратить внимание, что максимальный изгиб полосы клинка у обоих рассматриваемых экземпляров располагается в средней части сабли. По мнению А. И. Соловьева, этот признак может являться хронологическим фактором. Так, для более ранних экземпляров характерно смещение максимального изгиба полосы к нижней трети клинка (это демонстрируют сабли отдела II, типа 1 ДКМ) ( Соловьев , 1985. С. 152).

В двух катакомбах (№ 2 и 67) обнаружены только детали ножен и навершие рукояти. Подобные навершия датируются широко – X–XII вв. и более поздним временем.

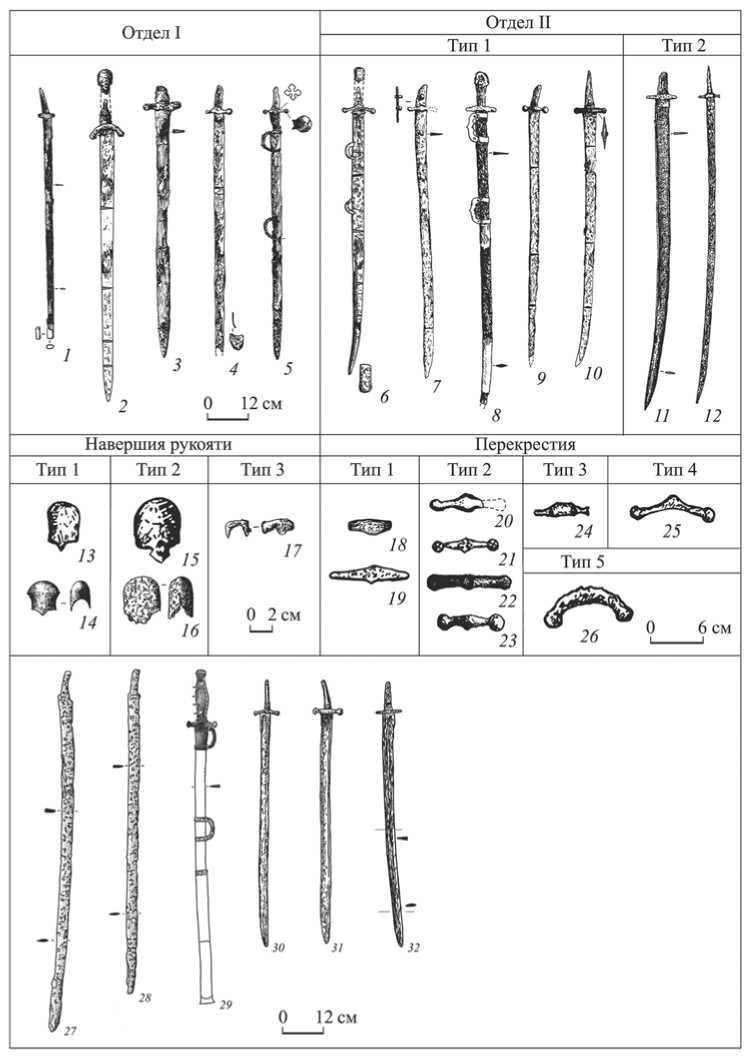

Ножны. В погребениях вместе с саблями выявлены фрагменты ножен (рис. 3). Основа ножен изготавливалась из дерева, могла обтягиваться кожей или иным материалом. Корпус дополнительно скреплялся металлическими обоймами, а нижняя часть снабжалась наконечником. Чаще всего в погребениях сохраняются металлические детали: железные наконечники ножен (рис. 3: 10–16 ) и элементы крепления к портупее (рис. 3: 1–9 ). Наконечники представлены простыми трубками-оковками, слегка уплощенными с боков, с шаровидным (рис. 3: 14 ), овальным (рис. 3: 10, 12 ) или плоским (рис. 3: 11, 13, 15, 16 ) окончанием.

Скобы для крепления ножен к портупее представлены изделиями С-видной (рис. 3: 1, 2, 6–8 ), фигурной формы (рис. 3: 9 ) и простыми скобами с петлей-штифтом (рис. 3: 3–5 ). Скобы крепились на ножнах в двух местах: ближе к устью и в средней части. Это позволяет реконструировать способ подвешивания ножен к поясу при помощи двух портупейных ремней. Такой способ ношения длинноклинкового вооружения распространяется с середины I тыс. н. э. и быстро становится основным у многих народов Евразии ( Горбунов , 2006. С. 73, 74). В частности, этот способ изображен на фресках Афрасиаба и на фрагменте костяной пластины из кургана 17 Верхнечирюртовского могильника. Последний датируется VII – началом VIII в. (рис. 3: 17 ) ( Магомедов , 1983. С. 75. Рис. 23). Большинство рассматриваемых металлических деталей ножен из катакомб ДКМ имеют широкие аналогии в комплексах VIII–XII вв. на Северном Кавказе.

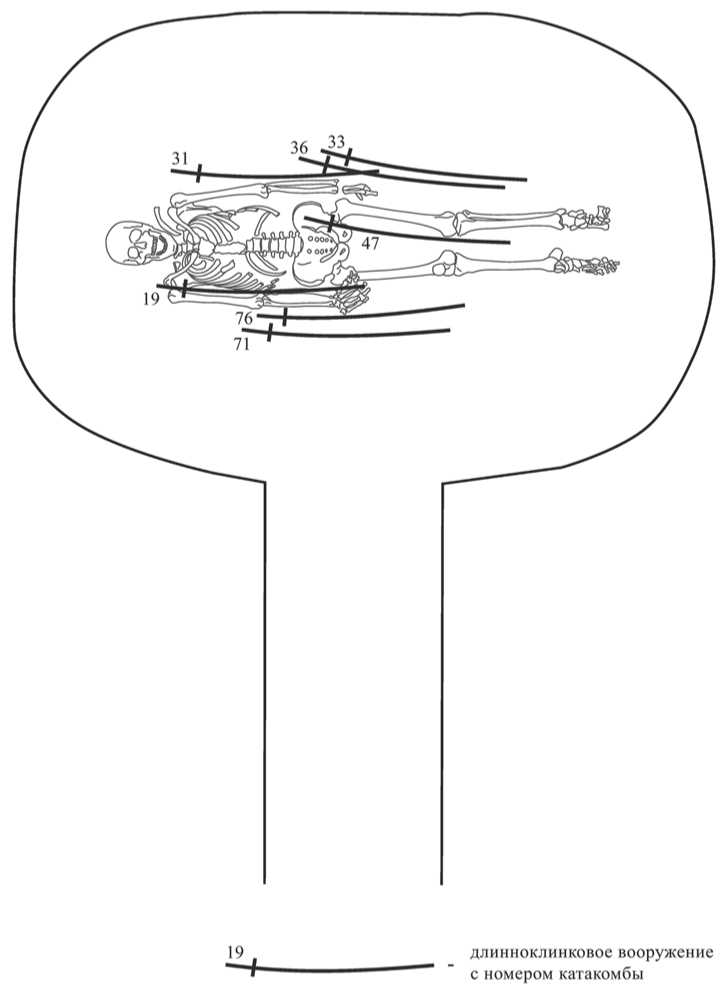

Представляют интерес данные о местоположении длинноклинкового вооружения в погребениях 5 (рис. 5). Как правило, все предметы вооружения тяготеют непосредственно к скелету умершего. Как отмечает А. Н. Кирпичников, наиболее типичным является положение эфеса сабли у левого или правого плеча ( Кирпичников , 1966. С. 62). По материалам ДКМ, длинноклинковое вооружение в большинстве случаев располагалось справа или слева у длинных костей рук, параллельно основной оси скелета, рукоятью ориентировано в сторону черепа.

Рис. 3. Детали ножен

1–9 – скобы и петли для подвешивания к портупее; 10–16 – наконечники ножен; 17 – костяная седельная накладка с изображением всадника, вооруженного слабоизогнутым клинком

1, 2, 11 – кат. 31; 3, 4 – кат. 2; 5, 13 – кат. 20; 6, 7, 14 – кат. 26; 8, 12 – кат. 67; 9 – кат. 76; 10 – кат. 1; 15 – кат. 36; 16 – кат. 19; 17 – могильник Чирюрт, курган 17 (по: Магомедов , 1983. Рис. 23)

Рис. 4. Относительная хронология предметов длинноклинкового вооружения

1, 9, 11, 13, 15, 16, 18 – кат. 28; 2, 10 – кат. 69; 3 – кат. 31; 4 – кат. 26; 5, 8 – кат. 39; 6, 12 – кат. 1; 7 – кат. 20; 14 – кат. 26; 17, 19, 20 – кат. 33; 21, 22, 26 – кат. 36; 23, 35–37, 41 – кат. 71; 24, 34, 38, 40, 42 – кат. 47; 25, 27–33, 39 – кат. 76

Рис. 5. Аккумулятивная схема расположения предметов длинноклинкового вооружения в камере катакомбы относительно скелета погребенного

В 2 случаях эфес располагался у плечевых костей, в 5 – в районе костей предплечья, в 4 – слева от погребенного, в 2 – справа. Редкими являются положения с внутренней стороны правой руки и с внутренней стороны левой ноги (рис. 5). Таким образом, сторона размещения не была строго регламентирована. Подобная вариативность положения сабель зафиксирована также в погребениях средневековых кочевников ( Евглевский, Потемкина , 2000. С. 154).

В двух катакомбах (№ 2 и 67) клинок отсутствовал, но выявлены детали ножен, в одном случае вместе с ножнами лежало навершие рукояти. По-видимому, существовал способ своеобразной имитации целого клинка в погребении.

О времени появления сабель на территории Кавказа существуют различные точки зрения. В частности, говорится о появлении этого вида оружия на рубеже VII–VIII вв. ( Кирпичников , 1966. С. 61; Кочкаров , 2008. С. 22, 23, Каминский, Каминская - Цокур , 1997. С. 61). Указание на находки сабель в комплексах второй половины VII – первой половины VIII в. Верхнечирюртовского могильника в Дагестане спорно, поскольку в комплексах этого могильника обнаружены небольшие фрагменты, не позволяющие реконструировать внешний вид оружия, а погребения, в которых они найдены, имеют широкие датировки (Там же. С. 62). В ДКМ предметы длинноклинкового вооружения найдены в комплексах, датирующихся временем не ранее середины VIII в.

Таким образом, в анализируемый период у населения, оставившего даргав-ский некрополь, был достаточно развитый набор длинноклинкового вооружения, состоящий из однолезвийных клинков без изгиба, а также сабель со слабым и средним изгибом клинка. Проведенный анализ показывает отсутствие стандартизации в их размерных характеристиках, при этом все анализируемые экземпляры не превышают длину 100 см. Наиболее ранним клинком из всей анализируемой серии является клинок отдела I из катакомбы 71, однако четкого времени смены клинков без изгиба на слабоизогнутые сабли (отдел II, тип 1) не прослеживается (рис. 4). В течение всего рассматриваемого периода оба типа длинноклинкового вооружения сосуществуют. Отметим, что в погребениях второй половины VIII – IX в. отсутствуют сабли со средним изгибом клинка (отдел II, тип 2), оба рассмотренных экземпляра происходят из комплекса X – первой половины XI в. (рис. 4: 6, 7 ).

Наиболее типологически изменчивым признаком предстает перекрестие, превалирующая часть анализируемых типов перекрестий сосуществовала в одно время, наиболее популярным было перекрестие типа 2.

Предметы вооружения выявлены в 42 катакомбах ДКМ из 78 исследованных, что составляет 53,8 %, при этом длинноклинковое оружие и его элементы выявлены в 14 катакомбах – это 33 % общего числа комплексов с оружием, что позволяет сделать вывод о важной роли длинноклинкового оружия в наборе вооружения средневекового населения Даргавской котловины. Сабля являлась дорогой и престижной вещью, обладание которой в определенной степени маркировало социальное и имущественное положение человека ( Ев-глевский, Потемкина , 2000. С. 154). Как правило, в тех комплексах, где находились предметы длинноклинкового оружия, представлены и другие предметы вооружения (боевые топоры, наконечники стрел с деталями колчана и др.) (табл. III).

Таблица III. Взаимовстречаемость длинноклинкового оружия с другими предметами вооружения

|

о |

s я

Ч |

О S |

S S к ч у О W Q< cd К |

« g |

Рч о н |

|

|

длинноклинковое оружие (ДО) |

8 |

1 |

9 |

7 |

11 |

|

|

детали ножен |

8 |

1 |

6 |

5 |

10 |

|

|

копье |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

|

наконечники стрел |

9 |

6 |

1 |

10 |

13 |

|

|

детали колчана |

7 |

5 |

1 |

10 |

10 |

|

|

топор |

11 |

9 |

1 |

12 |

9 |

Можно предполагать, что наличие сабли маркировало погребения воинов, занимавших нерядовое положение в системе воинской организации.

Длинноклинковое оружие средневекового населения Даргавской котловины формировалось в тесной связи с общими закономерностями развития этого вида вооружения на территории Северного Кавказа и юга Восточной Европы. Время существования Даргавского могильника совпадает со временем возникновения и широкого распространения сабли как оружия легкой конницы.

Список литературы Длинноклинковое оружие племен Центрального Кавказа по материалам Даргавского катакомбного могильника

- Аксенов В. С., 2016. Катакомба № 119 Верхне-Салтовского IV могильника под Харьковом // РА. № 4. С. 106-123.

- Аксенов В. С., Михеев В. К., 2006. Население Хазарского каганата в памятниках истории и культуры. Сухогомольшанский могильник VIII-X вв. Киев; Харьков. 312 с. (Хазарский альманах; т. 5.)

- Албегова (Царикаева) З. Х., 2013. Археологические памятники Зарамагской котловины (по материалам охранных раскопок 2007-2009 гг.) // КСИА. Вып. 228. С. 3-18.

- Албегова (Царикаева) З. Х., Успенский П. С., 2017. Фибулы Даргавсского раннесредневекового катакомбного могильника аланской культуры (по материалам раскопок Р. Г. Дзаттиаты 1993-2009 гг.) // Скифо-аланское наследие Кавказа / Под ред. А. А. Туаллагова. Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ РАН. С. 87-114.

- Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И., 2010. Раннесредневековый могильник Мамисондон: результаты охранных археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. М.: ИА РАН: ТАУС. 489 с.

- Албегова З. Х., Гавритухин И. О., 2010. Хронология могильника Мамисондон // Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И. Раннесредневековый могильник Мамисондон: результаты охранных археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. М.: ИА РАН: ТАУС. С. 94-111. (Материалы охранных археологических исследований; т. 11.)

- Армарчук Е. А., Дмитриев А. В., 2003. Памятники Северо-Восточного Причерноморья. Курганные могильники // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII вв. / Отв. ред.: Т. И. Макарова, С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 216-225.

- Армарчук Е. А., Малышев А. А., 1997. Средневековый могильник в Цемесской долине // Историко-археологический альманах. Вып. 3. Армавир; М. С. 92-114.

- Атавин А. Г., 2008. Погребения VII - начала VIII вв. из Восточного Приазовья // Древности юга России: Памяти А. Г. Атавина / Отв. ред. Г. Е. Афанасьев. М.: ИА РАН: ТАУС. С. 28-70

- Виноградов В. Б., Мамаев Х. М., 1984. Аланский могильник у сел. Мартан-Чу в Чечне (материалы 1970-1976 гг.) // Вопросы археологии и этнографии Северной Осетии / Отв. ред. В. А. Кузнецов. Орджоникидзе: Северо-Осетинский НИИ истории, филологии и экономики. С. 62-86.

- Виноградов В. Б., Мамаев Х. М., 1985. Мартан-Чуйский 1-й могильник в Чечне (материалы раскопок 1977-1978 гг.) // Средневековые погребальные памятники Чечено-Ингушетии. Грозный. С. 5-27.

- Владимиров С. И., 2017. Вооружение и военное дело населения Доно-Донецкой лесостепи во второй половине VIII - начале X вв.: салтово-маяцкая культура: дис. … канд. ист. наук. Воронеж. 310 с.

- Гавритухин И. О., 2010. Фибулы могильника Мамисондон в контексте кавказских находок // Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И. Раннесредневековый могильник Мамисондон: результаты охранных археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. М.: ИА РАН: ТАУС. С. 410-428. (Материалы охранных археологических исследований; т. 11.)

- Голубєв А. М., Голубєва I. В., 2012. Однолезова зброя з довгим клинком кочовикiв VII-VIII cт. // Археологiя. № 4. С. 42-54.

- Горбунов В. В., 2006. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Ч. II: Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та. 232 с.

- Горелик М. В., 2001. Парадные кабарские клинки // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. II. М.: Памятники исторической мысли. С. 93 100.

- Дзаттиаты Р. Г., Успенский П. С., 2016. Катакомба хазарского времени из Даргавского могильника в Северной Осетии // РА. № 2. С. 150-168.

- Дмитриев А. В., 2003. Могильник Дюрсо - эталонный памятник древностей V-IX вв. // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII вв. / Отв. ред.: Т. И. Макарова, С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 200-206.

- Евглевский А. В., Потемкина Т. М., 2000. Восточноевропейские позднекочевнические сабли // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 1. Донецк: Донецкий нац. ун-т. С. 117-180.

- Кадиева А. А., 2012. Хронологические индикаторы в погребальном инвентаре галиатского склепа 1935 г. в Дигорском ущелье (Северная Осетия) // РА. № 1. С. 100-111.

- Каминский В. Н., Каминская-Цокур И. В., 1997. Вооружение племен Северного Кавказа в раннем средневековье // Историко-археологический альманах. Вып. 3. Армавир; М. С. 61-69.

- Кантемиров Э. С., Дзаттиаты Р. Г., 1995. Тарский катакомбный могильник VIII-IX вв. н. э. // Аланы: история и культура / Сост., отв. ред. В. Х. Тменов. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитарных исслед. С. 259-314. (Alanica; 3.)

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. IX-ХIII вв. М.; Л.: Наука. 177 с. (САИ; Е1-36.)

- Ковалевская В. Б., 1981. Северокавказские древности // Степи Евразии в эпоху средневековья / Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 83-97. (Археология СССР.)

- Комар А. В., 2018. История и археология древних мадьяр в эпоху миграции. Будапешт. 424 с.

- Кочкаров У. Ю., 2008. Вооружение воинов Северо-Западного Предкавказья VIII-XIV вв. (оружие ближнего боя). М.: ТАУС. 176 с.

- Крыганов А. В., 1989. Вооружение и войско населения салтово-маяцкой культуры (по материалам могильников с обрядом трупосожжения) // Проблемы археологии Поднепровья / Отв. ред. И. Ф. Ковалева. Днепропетровск. С. 98-114.

- Магомедов М. Г., 1976. Происхождение сабель Верхнечирюртовского могильника // Археология Северного Кавказа. VI Крупновские чтения (Краснодар): тез. докл. М. С. 33-34.

- Магомедов М. Г., 1983. Образование Хазарского каганата. М.: Наука. 225 с.

- Малахов С. Н., 2013. Средневековые энколпионы и кресты-тельники из Верхнего Прикубанья // Древности Западного Кавказа. 1 / Отв. ред. Н. Е. Берлизов. Краснодар: Краснодарский гос. ист.-археолог. музей-заповедник. С. 183-194.

- Мамаев Х. М., 2010. О дате Верхнеалкунской катакомбы 1939 г. (к вопросу о хронологии могильника Мамисондон) // Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И. Раннесредневековый могильник Мамисондон: результаты охранных археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. М.: ИА РАН: ТАУС. С. 390-409. (Материалы охранных археологических исследований; т. 11.)

- Мамаев Х. М., Чахкиев Д. Ю., 1987. Новые находки эпохи средневековья из окрестностей селения Майртуп // Новые материалы по археологии и этнографии Чечено-Ингушетии. Грозный. С. 53-67.

- Мерперт Н. Я., 1955. Из истории оружия племен Восточной Европы в раннем средневековье // СА. XXIII. С. 14-30.

- Плетнева С. А., 1973. Древности Черных Клобуков. М.: Наука. 96 с. (САИ; вып. Е1-19.)

- Плетнева С. А., 1981. Ранние болгары на Волге // Степи Евразии в эпоху средневековья / Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 77-80. (Археология СССР.)

- Плетнева С. А., 1989. На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологический комплекс. М.: Наука. 285 с.

- Савенко С. Н., 1985. Раскопки Мартан-Чуйского 1-го могильника в 1980 г. // Средневековые погребальные памятники Чечено-Ингушетии. Грозный. С. 28-32.

- Савенко С. Н., 2017. Характеристика социального развития аланского общества Северного Кавказа по материалам катакомбных могильников X-XII вв. Пятигорск; Казань. 384 с. (Археология евразийских степей; вып. 24.)

- Соловьев А. И., 1985. О некоторых характеристиках клинкового оружия // Проблемы реконструкций в археологии / Отв. ред.: Р. С. Васильевский, Ю. П. Холюшкин. Новосибирск: Наука. С. 147-154.

- Соловьев А. И., 1987. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха средневековья. Новосибирск: Наука. 193 с.

- Схатум Р. Б., 2008. Военное дело адыгов в средние века (вторая половина VIII-XVII вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Майкоп. 25 с.

- Тарабанов В. А., 1996. Сабля - основной вид вооружения племен Северо-Западного Кавказа в период средневековья // Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа. XIX Крупновские чтения / Отв. ред. Г. Е. Афанасьев. М.: ИА РАН. С. 143-144.

- Хайнрих А., 1995. Раннесредневековые катакомбные могильники у селений Чми и Кобан // Аланы: история и культура / Сост., отв. ред. В. Х. Тменов. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитарных исслед. С. 184-258. (Alanica; 3.)

- Чики Г., 2010. Сабли аварского периода в Карпатской котловине: вопросы типологии // Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э.: вопросы межэтнических контактов и межкультурного взаимодействия. Самара: Офорт. С. 207-216.

- The Ancient Hungarians. Exhibition Catalogue / Ed. by I. Fodor. Budabest: Hungarian National museum, 1996. 480 p.