Длительно протекающий туберкулёзный процесс с лекарственной устойчивостью возбудителя под маской саркоидоза лёгких

Автор: Чумоватов Н.В., Тарасов Р.В.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 2 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Саркоидоз и туберкулёз легких являются наиболее частыми гранулематозными заболеваниями, поражающими лёгочную ткань. При этом данные нозологии имеют совершенно протиовположные методы лечения, что требует своевременной правильной оценки состояния пациента и установку корректного диагноза. Приводится наблюдение из практики, показывающее длительное течение туберкулёзного процесса под видом саркоидоза лёгких. Пациент С, 37 лет, контакт с больными туберкулёзом не установлен. Изменения в лёгких выявлены в 2020 году в связи с которыми дообследован и диагноз туберкулёза был исключен. При фибробронхоскопии с комплексом БАЛ – микобактерии туберкулёза не обнаружены. Цитологическая картина расценена как гранулематозное воспаление без признаков специфичности, в связи с чем пациенту установлен диагноз «Саркоидоз лёгких, активная фаза». Получал Метипред – 32 мг/сутки в течении года. С ноября 2021 года отметил ухудшение состояния. На компьютерной томографии органов грудной клетки 10.06.22 года отрицательная динамика в виде нарастания очагово-инфильтративных изменений в обоих лёгких. При проведении бронхоскопии выявлена ДНК микобактерии туберкулёза, в посеве выявлен рост микобактерии туберкулёза. Обратился в ФГБНУ «ЦНИИТ», где установлена устойчивость к HR и развернута адекватная противотуберкулёзная терапия. Через 4 месяца лечения отмечена положительная клинико-рентгенологическая динамика.

Туберкулез легких, Лекарственная устойчивость, Саркоидоз, Дифференциальная диагностика, Множественная лекарственная устойчивость, Антибактериальная терапия, Микобактерии туберкулеза, Маскированный туберкулез

Короткий адрес: https://sciup.org/143184262

IDR: 143184262 | УДК: 616.24-002.582-079.4:616.24-002.5-085.281.065.015.8 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.2.CASE.1

Текст научной статьи Длительно протекающий туберкулёзный процесс с лекарственной устойчивостью возбудителя под маской саркоидоза лёгких

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2023 году продолжается дальнейший рост заболеваемости туберкулёзом в мире - 10,8 миллионов человек [1]. Необходимо отметить и рост распространённых деструктивных форм туберкулёзного процесса среди больных, в том числе впервые выявленных случаев [2]. Кроме того, встречаются частые ошибки в диагностике патологических изменений лёгочной ткани, которые достигают от 19 до 93,7% по данным различных авторов [3, 4]. Полученные результаты доказывают необходимость патоморфологической верификации диагноза у всех пациентов с бронхолёгочными заболеваниями, в том числе с подозрением на саркоидоз и туберкулёз лёгких. Саркоидоз и туберкулёз легких являются наиболее частыми гранулематозными заболеваниями, поражающими лёгочную ткань [5]. Несмотря на схожесть некоторых аспектов обоих заболеваний, варианты лечения совершенно различны. Основополагающим методом лечения саркоидоза является применение иммуносупрессивной терапии, в том числе глюкокортикостероидами. Исходя из этого, ошибочная установка диагноза саркоидоза может привести к бурному прогрессированию туберкулёзного процесса на фоне иммуносупрессивной терапии. В связи с чем, приводится клиническое наблюдение распространённого деструктивного туберкулёза лёгких, длительное время протекающего под маской саркоидоза.

Представляем клинический случай, отражающий сложность дифференциальной диагностики туберкулёзного процесса.

Клиническое наблюдение

Пациент С, 37 лет, контактов с больными туберкулёзом не имел. Курильщик с длительным стажем табакокурения. Изменения в лёгких выявлены в 2020 году при прохождении профосмотра на работе. Направлен в противотуберкулёзный диспансер по месту жительства, где после дообследования диагноз туберкулёза был исключён. 12.01.2021 г. выполнена фибробронхоскопия и взят бронхоальвеолярный лаваж. При обследовании - ДНК микобактерии туберкулеза (МБТ) и кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) не обнаружены. Цитологическая картина расценена как гранулематозное воспаление без признаков специфичности, в связи с чем пациенту установлен диагноз «Саркоидоз лёгких, активная фаза». Проводилось лечение флу-имуцилом, мексидолом, витамином Е с незначительным улучшением. На контрольной консультации 12.10.2021 г. состояние расценивалось как удовлетворительное, на компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки (ОГК) сохранялись интерстициальные изменения в обоих лёгких. Была рекомендована терапия глюкокортикостероидами: Метипред - 32 мг/сутки, которую пациент принимал в течение года. С ноября 2021 года отмечает ухудшение состояния в виде нарастания одышки, появления кашля с мокротой, лечение продолжалось без коррекции. На контрольной КТ ОГК 10.06.2022 года отрицательная динамика в виде нарастания очаговоинфильтративных изменений в обоих лёгких. Клинически также отмечалось усиление одышки и кашля.

С 20.07.2022 по 28.07.2022 находился на стационарном лечении с диагнозом «Эозинофильная пневмония? Саркоидоз лёгких, активная фаза». При проведении бронхоскопии выявлена ДНК МБТ, в посеве выявлен рост МБТ. Пациент самостоятельно обратился в ФГБНУ «ЦНИИТ» и 22.09.2022 был госпитализирован в клинику для дообследования и лечения.

При поступлении пациент предъявлял жалобы на кашель с мокротой, одышку при выраженной физической нагрузке (mMRC 2), повышение температуры тела до 37,5 °С. Общее состояние расценено как средней степени тяжести за счёт распространённости специфического процесса и явлений дыхательной недостаточности. Температура тела - 36,6 °С. Телосложение астеническое. Кожные покровы и видимые слизистые бледные, умеренной влажности, высыпаний нет. Отёков нет. Грудная клетка симметрична. При аускультации дыхание ослабленное с двух сторон, влажные хрипы в верхних отделах. Частота дыхательных движений (ЧДД) - 20/мин. ЗрО 2 - 94%. Тоны сердца ясные ритмичные. Частота сердечных сокращений (ЧСС) - 100/мин, Артериальное давление (АД) 120/75 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает на 2 см от края рёберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный. Стул регулярный, оформленный. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

При поступлении оценен статус курения: индекс курящего человек 11,5, установлена высокая степень никотиновой зависимости (6 баллов), установлено наличие симптомов отмены, выявлено отсутствие мотивации к отказу от табакокурения (2 балла).

При обследовании: в клиническом анализе крови на момент поступления отмечалось повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) до 120 мм/ч. В биохимическом анализе крови повышение уровня С-реактивного белка до 45 мг/л. В общем анализе мочи - без патологии.

При выполнении электрокардиографии (ЭКГ) при поступлении: ритм синусовый, ЧСС - 85 в минуту, горизонтальное положение ЭОС.

По данным спирометрии на момент поступления: (ФЖЕЛ) составила 65,3% от д.в., объём форсированного выдоха (ОФВ 1 ) - 35,8% от д.в., ОФВ1/ФЖЕЛ - 55%.

По данным диагностической фибробронхоско-пии патологии в бронхах не выявлено.

В мокроте методом люминесцентной микроскопии кислотоустойчивые микобактерии обнаружены (+++), методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) - ДНК микобактерии туберкулёза обнаружена. Молекулярно-генетическим методом «СИНТОЛ» установлена лекарственная устойчивость возбудителя к изониазиду, рифампицину. При посевах на жидкие питательные среды BACTEC MGIT 960 при поступлении: рост МБТ выявлена.

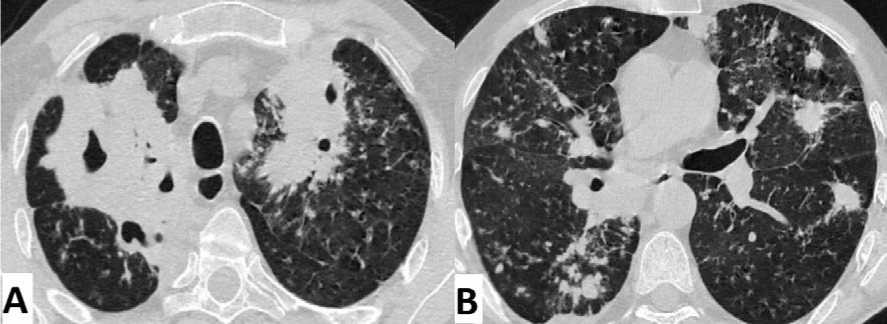

При КТ ОГК при поступлении (рис. 1): верхняя доля правого лёгкого представлена множественными, частично сливающимися полостями распада. В S 1-2 левого лёгкого, в средних и нижних отделах обоих лёгких отмечаются множественные частично сливающиеся разнокалиберные очаги.

На основании анамнеза, данных микробиологической, молекулярно-генетической диагностики и рентгенологической картины пациенту установлен клинический диагноз «Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). МЛУ МБТ (HR)».

Рисунок 1. Аксиальные срезы КТ ОГК пациента в лёгочном режиме: слева (А) - верхняя доля правого лёгкого представлена полостями распада; справа (В) - очагово-инфильтративные изменения в обоих лёгких

Figure 1. Axial CT sections of the patient's chest in the pulmonary mode: on the left (A) - the upper lobe of the right lung is represented by decay cavities; on the right (B) - focal infiltrative changes in both lungs

Назначено лечение по интенсивной фазе химиотерапии лекарственно-устойчивого туберкулёза в комбинации препаратов: Бедаквилин по схеме, Ли-незолид 0,6 мг/сут., Левофлоксацин 1,0 г/сут., Циклосерин 0,75 мг/сут., Пиразинамид 1,5 г/сут, Амикацин 1,0 г/сут. в/м.

Учитывая низкие функциональные показатели, пациент консультирован пульмонологом, установлен диагноз «Хроническая обструктивная болезнь лёгких, средняя степень тяжести». Рекомендована бронхолитическая и муколотическая терапия в объёме: Беродуал 20 капель через небулайзер 2 раза в день, Амброксол 2 мл через небулайзер 2 раза в день, оксигенотерапия слабым потоком (до 2 литров в минуту).

Лечение табачной зависимости не проводилось. Пациент отказался от антитабачной программы и продолжал потреблять табак.

Через 4 месяца на фоне комплексного лечения отмечалась положительная динамика в виде улучшения самочувствия пациента, отсутствия синдрома интоксикации и прекращение бактериовыделения. Однако рентгенологически сохранялись полости распада в лёгочной ткани.

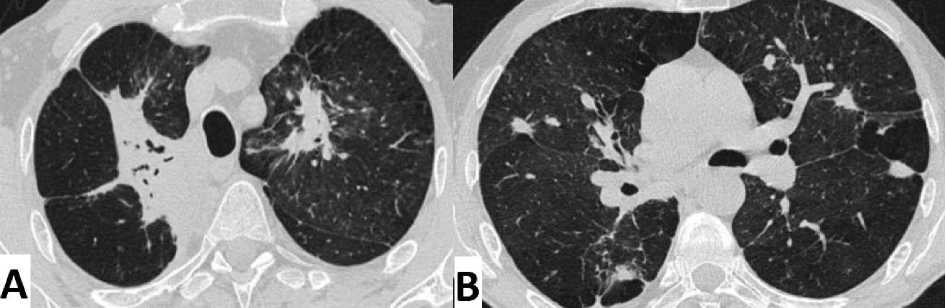

При рентгенологическом контроле через 4 месяца в динамике отмечается закрытие мелких каверн и дальнейшее уменьшение объёма лёгочной ткани (цирротическая трансформация). В остальных отделах правого и левого лёгкого частичное рассасывание ранее выявленных множественных разноразмерных очагов обсеменения (рис. 2).

Рисунок 2. Аксиальные срезы КТ ОГК пациента в лёгочном режиме через 4 месяца: слева (А) - закрытие мелких каверн и дальнейшее уменьшение объёмов лёгочной ткани (цирротическая трансформация); справа (В) - рассасывание очагово-инфильтративных изменений в обоих лёгких

Figure 2. Axial CT sections of the patient's chest in the pulmonary regime after 4 months: on the left (A) - there is closure of small cavities and further reduction in lung tissue volume (cirrhotic transformation); on the right (B) - there is resorption of focal infiltrative changes in both lungs

При микробиологическом исследовании мокроты через 4 месяца методом люминисцентной микроскопии - КУМ не обнаружены. Методом ПЦР обнаружены ДНК МБТ. Посев мокроты на жидкую среду BACTEC MGIT 960: рост МБТ не выявлен.

В клиническом анализе крови через 4 месяца в динамике отмечено уменьшение СОЭ до 45 мм/ч. В биохимическом анализе крови - в динамике уменьшение С-реактивного белка с 45 до 3 мг/л. В общем анализе мочи - без патологии.

При выполнении электрокардиографии без динамики: ритм синусовый, ЧСС - 80 в минуту, горизонтальное положение ЭОС.

По данным спирометрии через 4 месяца: ФЖЕЛ -71,4% от д.в., ОФВ 1 - 45,5% от д.в., ОФВ1 /ФЖЕЛ - 64%.

Статус курения: пациент продолжал потреблять табак.

Пациент продолжил лечение по месту жительства согласно рекомендациям.

Обсуждение

Последние достижения в лабораторных исследованиях, неинвазивных и инвазивных методах диагностики играют важную роль в диагностике саркоидоза в эндемичных по туберкулёзу регионах. В современных условиях диагностика саркоидоза лёгких должна включать обязательное исключение активного туберкулёзного процесса, что сказывается на выборе тактики лечения. Учитывая, что оба заболевания имеют схожие клиникорентгенологические проявления, применение комплексной диагностики при подозрении на саркоидоз имеет ключевую значимость. Ошибки в диагностике саркоидоза и туберкулёза лёгких могут приводить к значительным трудностям в ведении и лечении данной категории пациентов. Кроме того, применение иммуносупрессивной терапии при неустановленном диагнозе туберкулёза ведёт к бурному прогрессированию туберкулёзного процесса, что наблюдалось у пациента в представленном клиническом случае.

Данный клинический пример демонстрирует систематические ошибки в ведении данного пациента, что привело к развитию распространённого деструктивного туберкулёза лёгких с массивным бактериовыделением. Особо значимую роль сыграло назначение пациенту длительной иммуносупрессивной терапии в виде глюкокортикостероидов системного действия. Только спустя год после приёма иммуносупрессивной терапии при очередном обследовании у пациента удалось верифицировать туберкулёзный процесс в лёгочной ткани, который уже к этому моменту имел серьёзные последствия. Также стоит отметить, что пациент является курильщиком с длительным стажем табакокурения, что повлияло на прогрессирование туберкулёзного процесса.

Благодаря применению молекулярно-генетических методов исследования удалось в кратчайшие сроки установить данные лекарственной устойчивости возбудителя, что позволило развернуть адекватную противотуберкулёзную химиотерапию. Кроме того, у пациента наблюдались выраженные функциональ- ные изменения лёгких, что потребовало применение бронхолитической и оксигенотерапии. Только к 4-му месяцу лечения удалось добиться положительной клинико-лабораторной динамики в виде улучшения самочувствия пациента, снижение выраженности респираторных жалоб и прекращения бактериовыделения. Рентгенологически также наблюдалась положительная динамика, однако сохранялись полости распада в лёгочной ткани, что требовало дальнейшего лечения и применения хирургических методов лечения для полной санации пациента.

Заключение

Данный клинический пример демонстрирует систематические ошибки в диагностике туберкулёзного процесса у пациента с установленным диагнозом саркоидоза лёгких. Длительный приём иммуносупрессивной терапии привёл к прогрессированию туберкулёзного процесса, который сопровождался массивным бактериовыделением, формированием полостей распада в лёгочной ткани и снижением функциональных показателей лёгких.