Добровольная помощь пограничным войскам на дальнем востоке ссср в 1939-1945 гг

Автор: Кондратенко Б.Б.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История российских регионов

Статья в выпуске: 3 (49), 2019 года.

Бесплатный доступ

На основе архивных материалов в статье выявлена численность добровольческих формирований Хабаровского пограничного округа НКВД СССР и определены основные задачи, выполняемые силами содействия на восточных рубежах страны в 1939-1945 гг. Автор резюмирует, что силы содействия на Дальнем Востоке СССР оказывали помощь в охране дальневосточной границы, вели оперативное наблюдение, принимали участие в регулярных рейдовых мероприятиях, направленных на выявление лиц, незаконно находящихся на приграничной территории, привлекались для охраны границы в качестве проводников, наблюдателей. Применение сил содействия позволило увеличить плотность охраны границы и снизить нагрузку на личный состав погранвойск.

Пограничные войска, охрана границы, добровольцы, дальний восток, великая отечественная война

Короткий адрес: https://sciup.org/170175910

IDR: 170175910 | УДК: 947.084:356.132(571.6) | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-3/61-68

Текст научной статьи Добровольная помощь пограничным войскам на дальнем востоке ссср в 1939-1945 гг

Вопросы привлечения жителей приграничья к обеспечению безопасности государственной границы на Дальнем Востоке СССР не получи- ли в отечественной историографии достаточного освещения. В коллективных исследованиях по истории пограничных войск Советского Союза приведена информация об участии населения СССР в охране границы на различных ее участках в годы Великой Отечественной войны, дан обзор использования сил содействия в западных пограничных округах [3; 10]. К.Ф. Белоусов рассмотрел первый опыт создания добровольных групп содействия пограничной охране в Карельской республике в 1928 г., проанализировал региональное законодательство и указания партии по данному вопросу [1]. В.В. Костиным показан процесс создания сил содействия пограничным органам в масштабах Советского Союза, исследованы изменения нормативно-правовой базы, которая регулировала процесс привлечения добровольцев к содействию пограничным войскам, а также деятельность добровольцев в годы Великой Отечественной войны по охране тыла армий и фронтов в западной части СССР [4]. Однако применение сил добровольцев для охраны восточных рубежей страны, в том числе в военные годы, в исследовательской литературе рассматривается фрагментарно [2; 5; 6; 7]. Лишь в работах В.В. Шахваростова исследуется взаимодействие населения Дальнего Востока и пограничных подразделений, участие партийных органов в регулировании отношений между силами содействия и пограничными войсками, оценивается значимость использования местного населения в обеспечении безопасности границы в условиях нарастающей внешней угрозы [11; 12; 13].

До 1922 г. граница на Дальнем Востоке практически не охранялась, за ее безопасность отвечал пограничный комиссар, который в своей деятельности опирался на приграничное население. В отсутствие регулярной охраны беспрепятственно осуществлялись переходы границы агентами иностранных государств, торговцами, контрабандистами. После окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке и включения этой территории в состав РСФСР обозначились проблемы обеспечения ее безопасности. Дальневосточная граница имела протяженную мало охраняемую пограничную полосу со смешанным рельефом местности, и пограничные войска не имели возможности самостоятельно остановить натиск контрабандной торговли и иностранных разведок.

В 1921 г. в инструкции «Об управлении охраной границ РСФСР» было отражено участие местного населения в обеспечении безопасности государственной границы. Данный вопрос был урегулирован в «Положении об отдельном пограничном корпусе войск ГПУ» в 1922 г. и во временном уставе службы пограничной охраны ОГПУ в 1924 г. [7, c. 148–150].

В апреле 1925 г. на совещании начальников пограничных отрядов ОГПУ Ф.Э. Дзержинский поднял вопрос о низком уровне взаимодействия пограничников линейных подразделений и местного приграничного населения. На собрании Высшей пограничной школы он подчеркнул, что пограничники должны организовать работу с местным населением, найти активистов, сотрудничать с пограничными заставами и комендатурами [3, c. 64; 10, c. 79].

Летом 1928 г. добровольные группы содействия были организованы в республике Карелия. Карельский обком ВКП(б) разработал «Инструкцию о создании добровольных групп содействия пограничной охране ГПУ АКССР». Инструкция регулировала порядок привлечения граждан для охраны границы в данном регионе, определяла основные функции добровольных объединений и круг выполняемых ими задач. В приграничных районах Карелии создавались первые группы содействия, которые выполняли функции борьбы со шпионажем и регулярно повторяющимися нарушениями на участке государственной границы СССР в Карельской республике, а также занимались контрразведывательной деятельностью [1, c. 150].

Начало повсеместному формированию сил содействия пограничным войскам СССР было положено 9 мая 1931 г. с принятием «Инструкции о порядке привлечения местного населения пограничной полосы к охране государственной границы СССР». В приграничных населенных пунктах, а также в колхозах, совхозах, машинотракторных станциях организовывались группы самоохраны на добровольной основе из числа активных жителей. Данные формирования стали называться «силами содействия» и организовывались в бригады и группы содействия. Подразделения носили вспомогательный характер и не подменяли основные соединения пограничных войск по охране государственной границы: добровольцы не выходили в дозорные и сторожевые наряды, не вели агентурную и разведывательную деятельность. В пограничной полосе силы содействия являлись объединениями самообороны от диверсионных и бандитских отрядов.

На Дальнем Востоке при организации групп содействия местного населения пограничным войскам возникли сложности. Формирование инфраструктуры пограничных войск проходило на малозаселенной территории, и создать до- бровольческие соединения в начале 1930-х гг. было практически невозможно. Проблему удалось решить путем заселения малообжитых приграничных территорий уволенными в запас бывшими военнослужащими Красной армии. В результате в приграничье Дальнего Востока прибыло не менее 14 тыс. чел., появились людские ресурсы, из которых стали формироваться добровольческие соединения.

Участие местного населения в охране государственной границы способствовало увеличению плотности охраны подступов к государственной границе. С помощью добровольцев с 1936 по 1939 гг. было задержано 1008 нарушителей [13, c. 77–79].

В 1939 г. в системе органов государственной безопасности произошли изменения, было образовано Главное управление пограничных войск (ГУПВ НКВД СССР), произошло укрупнение пограничных войск, образовались новые пограничные округа, в связи с чем обозначилась проблема кадрового дефицита. Командование пограничных войск решило компенсировать нехватку кадров за счет привлечения добровольцев. В результате в штабе ГУПВ НКВД СССР был проанализирован опыт применения сил содействия и выявлено, что существующие на 1939 г. инструкции и правила использования добровольческих формирований недостаточно проработаны. На основании приказа НКВД № 082 от 11 апреля 1939 г. была введена «Инструкции о порядке привлечения местного населения пограничной полосы к охране государственной границы СССР», где определялись задачи и порядок организации добровольных объединений в бригады и группы содействия (Центральный пограничный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации, далее – ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 175. Л. 40). Бригада содействия – это крупное объединение добровольцев, которое формировалось при пограничных отрядах и комендатурах, где плотность населения была выше. Группы содействия являлись малочисленными объединениями активистов и организовывались при линейных пограничных заставах.

В 1939 г. добровольческие соединения были организованны не на всех участках границы Хабаровского округа ГУПВ НКВД СССР. Их численность составляла 1925 чел. Несмотря на увеличение численности личного состава сил содействия в 1940 г. количество бригад содействия сократилось на 59 соединений. Причины сокращения связаны с выселением неблагона- дежных лиц, которые выявлялись регулярными проверочными мероприятиями. Небольшая часть исключалась из состава сил содействия по болезни. В результате сократилось и количество бригад, взамен произошло увеличение групп содействия с 166 до 268. Этому способствовало рассредоточение добровольческих формирований по линейному признаку. В связи с малочисленностью местного населения в приграничье собирать крупные формирования не представлялось возможным (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 176. Л. 62). Силы содействия стали организовываться в более мелкие подразделения и выполнять конкретные задачи.

К началу Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке завершается процесс формирования сил содействия пограничным войскам. Силы содействия были представлены во всех населенных пунктах приграничья Хабаровского округа (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 176. Л. 61). Функции сил содействия ограничивались инструкциями и требованиями. Их участников обучали основам пограничной службы, организовывали по территориальному признаку и приписывали к резервам линейных пограничных подразделений (пограничной заставе и комендатуре) [11, с. 169].

После начала Великой Отечественной войны действующая инструкция от 11 апреля 1939 г. перестала учитывать изменившиеся условия приграничной местности. Мужское население мобилизовали, и в приграничье остались в основном женщины и подростки, которых на основании инструкции от 11 апреля 1939 г. нельзя было привлекать для охраны государственных рубежей СССР.

В годы Великой Отечественной войны в составе сил содействия происходили постоянные изменения. В 1941 г. количество лиц, входивших в состав сил содействия, сократилось на 839 чел. (или 18%), что было связано с мобилизацией мужского населения в ряды Красной армии. Убывшее мужское население стремились заменить женским. Эту проблему решали начальники пограничных отрядов, комендатур и застав (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 11).

Женское население обучали основам пограничной службы. Для этого освобождали от основной деятельности специалистов, имевших опыт пограничной службы. Обучение обновленного состава представлялось возможным только зимой, когда привлекались резервы для охраны границы из речных дивизионов пограничных войск.

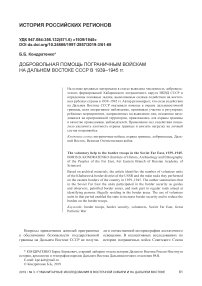

Таблица 1

Численность сил содействия пограничным отрядам Хабаровского пограничного округа

|

дата |

показатель |

Пограничные отряды |

g О m |

||||||||

|

>S s о oo |

>S s о к CD о CQ О cd W 40 LT) |

>S

CQ CD bQ H К К LT) |

>S 6 CD m 40 |

)S s о 3 |

)S CQ

CQ cd О |

)S s о s и |

1=5 cd X cd u Cs| LT) |

CQ cd S К LT) 40 |

|||

|

1 января 1941 г. |

бригады содействия, ед. |

15 |

14 |

15 |

2 |

2 |

н/с |

24 |

19 |

24 |

115 |

|

группы содействия, ед. |

2 |

23 |

20 |

31 |

19 |

14 |

31 |

45 |

н/с |

185 |

|

|

состав, чел. |

223 |

256 |

410 |

463 |

148 |

139 |

400 |

842 |

107 |

2988 |

|

|

1 января 1942 г. |

бригады содействия, ед. |

1 |

3 |

3 |

5 |

2 |

9 |

22 |

34 |

н/с |

79 |

|

группы содействия, ед. |

16 |

28 |

24 |

21 |

19 |

4 |

7 |

34 |

58 |

211 |

|

|

состав, чел. |

151 |

277 |

238 |

124 |

157 |

124 |

315 |

575 |

129 |

2154 |

|

|

1 января 1943 г. |

бригады содействия, ед. |

1 |

3 |

3 |

4 |

н/с |

9 |

19 |

12 |

1 |

52 |

|

группы содействия, ед. |

16 |

29 |

24 |

24 |

16 |

4 |

22 |

48 |

46 |

229 |

|

|

состав, чел. |

182 |

254 |

165 |

266 |

131 |

170 |

295 |

653 |

398 |

2514 |

|

|

1 января 1944 г. |

бригады содействия, ед. |

15 |

16 |

5 |

20 |

4 |

16 |

25 |

9 |

1 |

111 |

|

группы содействия, ед. |

н/с |

17 |

25 |

17 |

22 |

8 |

38 |

60 |

35 |

222 |

|

|

состав, чел. |

457 |

397 |

286 |

399 |

223 |

238 |

460 |

672 |

404 |

3563 |

|

|

1 января 1945 г. |

бригады содействия, ед. |

22 |

10 |

4 |

15 |

22 |

н/с |

20 |

12 |

1 |

120 |

|

группы содействия, ед. |

н/с |

42 |

25 |

19 |

6 |

н/с |

18 |

53 |

71 |

242 |

|

|

состав, чел. |

563 |

578 |

311 |

394 |

303 |

н/с |

352 |

812 |

724 |

4234 |

|

|

1 июля 1945 г. |

бригады содействия, ед. |

22 |

10 |

4 |

15 |

33 |

н/с |

20 |

12 |

1 |

120 |

|

группы содействия, ед. |

7 |

4 |

33 |

19 |

8 |

н/с |

24 |

53 |

71 |

272 |

|

|

состав, чел. |

707 |

585 |

400 |

434 |

317 |

н/с |

397 |

812 |

640 |

4659 |

|

Источник : ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 175. Л. 40; Д. 176. Л. 61; Д. 177. Л. 11, 81, 120, 126.

В 1942 г. в связи с мобилизацией вновь произошло сокращение численности бригад содействия на 456 чел. (табл. 1). Пополнение происходило в основном за счет женщин: в составе сил содействия в Хабаровском пограничном округе числилось 622 женщины, что составляло 24,7% от общего состава бригад содействия. Помощь пограничным войскам бригады и группы содействия оказывали в период полевого сезона, уборки снега, выполняли работы оборонительного назначения в пределах приграничной полосы, осуществляли охрану колхозного и государственного имущества, которое находилось в приграничье (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 81). Помимо этого добровольцы несли службу по охране границы с отрывом от производства.

В 1943 г., после анализа обстановки на участках региональных управлений пограничных войск НКВД СССР, была принята расширенная инструкция «О порядке привлечения местного населения пограничной полосы для помощи в охране государственной границы СССР». Она разрешила привлекать способных жителей приграничья к охране государственной границы СССР, особое внимание уделялось профильным специалистам – лесникам, лесорубам, паромщикам, пасечникам и др. [12, с. 170]. Они хорошо знали особенности местности, жителей, проходы и тропы, по которым пробирались нарушители. Эти лица выполняли роль наблюдателей и докладывали начальникам пограничных подразделений обстановку. Состав бригад и групп содействия Хабаровского округа увеличился на 1022 чел. Пополнение бригад осуществлялось в основном за счет женщин и молодежи, в исключительных случаях привлекались подростки, достигшие 16 лет.

В 1944 г. в округе были проведены проверочные мероприятия, в результате которых из состава сил содействия на участках 78-го Ку-марского, 56-го Благовещенского, 76-го Ека-терино-Никольского, 63-го Ленинского, 70-го Казакевичевского пограничных отрядов за пассивность было исключено 224 чел. Взамен выбывших в состав добровольных соединений были приняты фронтовики, прибывшие в приграничье. В результате численность подразделений содействия увеличилась по сравнению с 1943 г. на 661 чел. и составляла 4295 чел.1 (ЦПА

ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 41) (табл. 1). При этом личному составу пограничных войск не было необходимости проводить разъяснительные мероприятия о правилах нахождения в пограничной зоне и пользования коммуникациями.

За первое полугодие 1945 г. было создано 9 бригад и 30 групп содействия, общая численность сил содействия по сравнению с 1944 г. увеличилась на 425 чел. за счет привлечения женщин и молодежи, проживавших в приграничной полосе. Формирование подразделений сил содействия произошло на важнейших оперативных направлениях: это участки 78-го Кумарского, 76-го Екатерино-Никольского, 77го Бикинского, 52-го Сахалинского (морского) пограничных отрядов. Улучшилась подготовка членов бригад содействия, а также социально-политическая работа с добровольными формированиями (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Д. 178. Оп. 1. Л. 120, 121).

В Приморском пограничном округе численность бригад содействия в 1941 г. составляла 4973 чел., к 1944 г. состав сил содействия увеличился на 1079 чел. [5, c. 469], что соответствовало численности пограничного отряда.

Членов бригад содействия привлекали для разведки тыловых участков границы, выявления нарушителей пограничного режима, для поиска нелегальных лиц, скрывшихся в глубине приграничной территории, в качестве проводников пограничных нарядов, имевших небольшой срок службы на границе и плохо знавших местность, наблюдения за работниками колхозов в период проведения хозяйственных работ вблизи линии государственной границы СССР (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 175. Л. 40). Обеспечение безопасности населенных пунктов, находившихся в непосредственной близости от государственной границы, входило в сферу ответственности пограничных войск.

Силы содействия более активно стали применяться на охране рубежей. На временных пограничных заставах и постах добровольцы исполняли обязанности пограничников, выступали в качестве наблюдателей за определенным участком границы [8, c. 79].

Регулярно проводились рейдовые мероприятия, направленные на выявление потенциальных угроз национальной безопасности, мероприятия по высылке из приграничной полосы сомнительных элементов. Эти профилактические действия пограничники проводили совместно с сотрудниками милиции, сельских советов и добровольцами сил содействия (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 11).

С 1943 г. силы содействия совместно с органами милиции и военной контрразведкой контролировали подступы к границе, проводили проверку паспортов у местного населения, выявляли нарушителей пограничного режима и государственной границы СССР. За 1943 г. силы содействия задержали 33 нарушителя границы. В этом же году на основании директивы ГУПВ НКВД СССР №18/8758 от 1942 г. на участке Хабаровского округа в составе сил содействия была создана служба ночных сторожей, основной задачей которой стало ведение оперативного наблюдения и учета в ночное время суток в населенных пунктах, расположенных вблизи линии государственной границы. Всего в ведении службы ночных сторожей находилось 167 населенных пунктов (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 11, 12).

В 1944 г. улучшилась подготовка членов бригад содействия, добровольцы задержали 247 нарушителей границы, что составило 12,5% от всего числа задержанных. В 1945 г. подразделения сил содействия пресекли 15,4% нарушений границы, задержали 10,2% нарушителей от общего числа задержанных лиц. Добровольцы также выполняли работу, которая обычно предназначалась для специально подготовленных сотрудников органов военной контрразведки «СМЕРШ». В частности, 16 февраля 1945 г. членами бригад содействия Сычевским и Кирьяновым на участке пограничной заставы «Головино», а также 28 марта 1945 г. на участке заставы «Степановка», которые входили в состав сил содействия Ленинского (Биробиджанского) пограничного отряда, были задержаны хорошо подготовленные агенты японской разведки (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 43, 120, 122).

Работу сил содействия контролировали комсомольские и партийные организации пограничных войск. Руководители штабов территориальных подразделений сил содействия принимали участие в регулярных региональных комсомольских конференциях. Они участвовали в планировании служебных задач пограничных войск по организации работы с местным приграничным населением, освещали обстановку в приграничье, представляли ситуацию на сопредельной территории. На совещаниях обсуждались проблемы обучения доброволь- цев первичным навыкам пограничной службы, поощрения населения за участие в помощи пограничным войскам и другие вопросы, связанные с деятельностью сил содействия. Внимание уделялось вопросам взаимодействия местного населения, пограничных войск, военной контрразведки «СМЕРШ» и органов милиции. Силы содействия служили связующим звеном между ведомствами, выполняли совместно поставленные задачи по обеспечению общественной и государственной безопасности в приграничных районах Дальнего Востока (Российский государственный военный архив, далее – РГВА. Ф. 40926. Оп. 1. Д. 465. Л. 70, 71).

Система поощрения участников сил содействия разрабатывалась округом, линейными и узловыми подразделениями пограничных войск. Руководители пограничных подразделений при планировании награждения особо отличившихся добровольцев исходили из бюджета, который был в распоряжении начальников пограничных отрядов. Отдельно средства на финансирование бригад содействия не выделялись. Вместо финансовой поддержки руководители пограничных подразделений использовали памятные подарки и совместно с руководителями сельскохозяйственных объединений разработали систему льгот для членов сил содействия.

В 1942 г. на финансирование бригад и групп содействия было выделено 1600 руб., которые были потрачены на премирование отдельных лиц, отличившихся в несении службы. Денежные премии получил 21 чел., 6 чел. получили наградные часы от командования округа, 24 чел. – благодарность за службу. Всего был поощрен 51 чел. (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 82). В 1943 г. за активную помощь пограничным войскам Хабаровского округа члены сил содействия были представлены к награждению и поощрению: 3 чел. – охотничьими ружьями, 1 чел. – именными часами, 17 чел. – грамотами и благодарностями, 8 чел. – денежными премиями, 9 чел. была объявлена благодарность от Главного управления пограничных войск НКВД СССР. За 1944 г. 26 членов сил содействия были поощрены денежной премией и благодарностью от командования округа и начальников пограничных отрядов (ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 44).

Добровольные организации содействия пограничным войскам испытывали в своей деятельности и некоторые трудности. Так, руко- водство пограничных отрядов и комендатур недостаточно активно вело работу по подбору личного состава сил содействия, переложив данную функцию на начальников пограничных застав. Работа сил содействия слабо поощрялась и стимулировалась. Планирование работы подразделений содействия не соответствовало их реальным возможностям: подчас перед ними ставились задачи, которые не могли быть выполнены личным составом сил содействия.

Тем не менее, добровольные организации, сформированные в приграничных населенных пунктах, оказывали реальную помощь пограничникам. Работа сил содействия разгружала пограничные подразделения, за счет добровольцев компенсировался недостаток личного состава пограничных войск. Силы содействия контролировали подступы к границе, служили связующим звеном между соединениями Дальневосточного фронта Красной армии. Привлечение населения, проживающего в дальневосточном приграничье СССР, к охране рубежей страны в годы Великой Отечественной войны показало значимость небольших населенных пунктов в обеспечении безопасности государственной границы Советского Союза. Каждый житель приграничья решал важную стратегическую задачу по удержанию территории, и выражение «границу охраняет весь народ» было подкреплено делами добровольцев.

Список литературы Добровольная помощь пограничным войскам на дальнем востоке ссср в 1939-1945 гг

- Белоусов К.Ф. "Границу охраняет весь народ": первый опыт - создание добровольных групп содействия пограничной охране в Карелии (лето 1928 года) // Сборник докладов VI международной научной конференции "Исторические чтения на ул. Андропова, 5. История органов безопасности", посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Петрозаводск, 1-3 июня 2015 г. Петрозаводск, 2016. С. 149-154.

- Боярский В.И. и др. На страже границ Отечества. Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфликтах XX в. М.: Граница, 2000.

- Иванов В.С. и др. Часовые советских границ. Очерк истории пограничных войск СССР. М.: 1984.

- Костин А.А. Участие населения приграничных районов СССР в охране государственной границы (1931-1991 гг.): автореф. дисс.. канд. ист. н. М., 2012.

- Маслов К.Н. и др. Испытанные войной. Пограничные войска (1939-1945). М.: Граница, 2008.