Докембрийская геология территории ботанического сада

Автор: Куликов В.С., Куликова В.В.

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Статья в выпуске: 1, 2001 года.

Бесплатный доступ

Приводится описание строения кристаллического фундамента территории Ботанического сада ПетрГУ, представленного разнофациальными вулканогенными образованиями (лавы, туфы, некки, дайки) суйсарской и заонежской свит палеопротерозоя. На основе полученных геохронологических данных Sm-Nd и Pb-Pb методами (1975 ± 24 и 1980 ± 57 млн. лет) проведена корреляция суйсарских образований с другими районами Фенноскандии.

Короткий адрес: https://sciup.org/14748365

IDR: 14748365

Текст научной статьи Докембрийская геология территории ботанического сада

***

Территория Ботанического сада Петрозаводского государственного университета находится на северо-восточном берегу Петрозаводской губы Онежского озера. Она представлена породами лю-диковийского надгоризонта, который в Онежском синклинории ( мульде) является составной частью карельского ( палеопротерозойского) структурного этажа, состоит из заонежской ( нижней) и суйсар-ской ( верхней) свит. В пределах Сада в основном развита только суйсарская свита. Название суйсар-ской свите дано известным карельским геологом В. М. Тимофеевым [1935, с. 113] по Суйсарскому побережью Онежского озера. Первоначально она имела ранг вулканического комплекса, а впоследствии приобрела статус свиты. Образующие ее породы развиты преимущественно в западной половине центральной части Онежской структуры на территории Прионежского, Кондопожского и частично Медвежьегорского районов Республики Карелия. На севере распространение свиты ограничивается приблизительно широтой г. Кондопога, на юге — г. Петрозаводска, на востоке — о. Леликовским в Онежском озере, а на западе — оз. Гомсельгским. По мере изучения ранг, объем и площадное распространение свиты существенно менялись.

Вулканиты, относимые теперь к суйсарской свите, включая “соломенские брекчии”, уже с середины XIX века являлись объектами интереса и изучения [Гельмерсен, 1860; Иностранцев, 1874; 1877; Левинсон-Лессинг, 1888; Тимофеев, 1916, 1935; Гилярова, 1941; Marmo, 1949]. Низкая степень метаморфизма суйсарских вулканитов ( пренит-пумпеллиитовая, реже зеленосланцевая фации), их полифациалльный состав и сравнительно легкая доступность для изучения (вблизи г. Петрозаводска) при хорошей обнаженности придали этому магматическому комплексу ранг эталонного в петрографии не только для Карелии, но и для всей России. Именно с описания данного комплекса ( часть олонецкой диабазовой формации) начал развиваться в России и в Советском Союзе формационный анализ магматических пород [ Левинсон-Лессинг, 1988]. После Великой Отечественной войны в изучение вулканогенных и интрузивных пород суйсарского комплекса и определение его места в геологической истории значительный вклад внесли М. А. Гилярова, К. О. Кратц, А. П. Светов,

В. А. Соколов, В. И. Горлов, А. И. Голубев, А. И. Кайряк, В. С. Куликов, Л. П. Галдобина, В. З. Негруца, В. А. Перевозчикова, А. М. Ахмедов и другие. Общие итоги исследования суйсарских образований к началу 80-х годов подведены в процессе подготовки и проведения Межведомственного регионального стратиграфического совещания по Северо-Западу России ( Петрозаводск, 1982). Была выделена и прослежена граница между заонежской и суйсарской свитами в районах Габозера, оз. Гомсельского, на побережье Онежского озера в Ялгубе и Линьгубе, а также на других участках.

Свиты имеют существенное различие. З а -онежская свита : 1) повсеместное развитие углеродсодержащих пород, в том числе высокоуглеродистых шунгитов; 2) наличие пород повышенной кремнекислотности и щелочности ( андезиба-зальты, трахиандезибазальты) в верхах свиты, завершающих гомодромный цикл эволюции заонеж-ского вулканизма; 3) водный тип осадков и вулканитов; 4) широкое распространение субвулканических (силлов) образований основного состава среди вулканогенно-осадочных пород. Суйса р ская свита : 1) преобладающее развитие высокомагне-зиальных вулканитов толеитовой серии ( пикроба-зальтов); 2) ограниченный объем осадочных пород в разрезах; 3) обилие пирокластичеких образований аэрального и субаэрального вулканизма.

Состав и объем суйсарской свиты

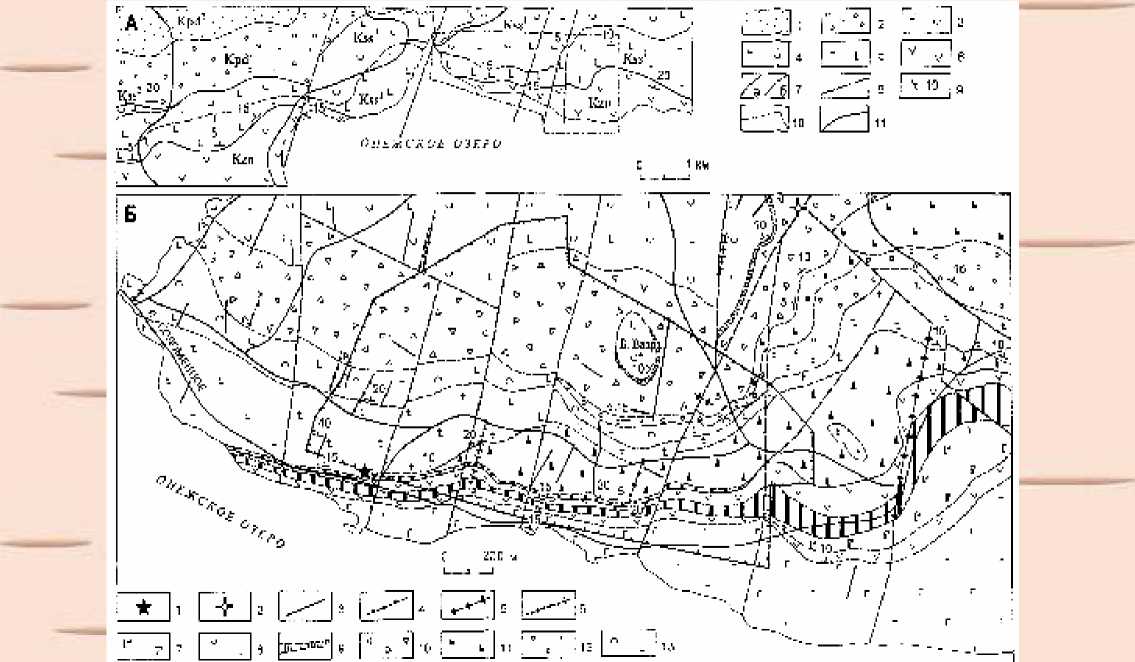

Нижняя граница суйсарской свиты прослежена на расстояние более 5 км: от аэропорта “Пески” на восток до г. Восточная Ваара в 2 км восточнее пос. Соломенное на территории Ботанического сада ПетрГУ (рис. 1). Здесь на пакете переслаивающихся лав андезибазальтов с туффитами заонежской свиты с не согласием залегает базальный горизонт суйсар-ской свиты, представленный туфоконгломератами и конгломератами с глыбами и слабоокатанными обломками андезибазальтов и слоистых туфосланцев.

Среди эффузивных пород свиты выделяются три главных вида горных пород нормального пет- рохимического ряда: пикробазальты, мелабазальты и базальты. По одному потоку встречаются трахибазальты и андезибазальты. Вулканогенные обломочные породы в виде лавобрекчий, кластолав, гиа-локластитов, агглютинатов, тефроидов и туффитов образуют местами до половины и более разреза свиты и широко развиты на территории сада.

Верхняя граница свиты на территории сада отсутствует. Непосредственный контакт суйсарских образований с вышележащими терригенными породами падосской свиты калевийского надгоризонта, известный как “ Гельмерсеновский контакт” [ Тимофеев, 1935; Гилярова, 1941 и др.], наблюдается на юго-восточном берегу оз. Укшезера [ Суйсарский .., 1999].

Свита на изученных участках имеет мощность от нескольких метров до 400 и более, занимая на современном эрозионном срезе площадь около 2000 кв. км. Ее установленный объем несколько меньше, чем это предполагали предыдущие исследователи [Геология СССР, 1960; Галдобина, 1987].

Субвулканические образования суйсарского комплекса

В пределах вулканических толщ отмечены субвулканические породы, которые по формам залегания разделяются на три группы: некки, дайки и силлы.

Некки описаны А. П. Световым (1979) и В. С. Куликовым (1984) на основании морфологии закартированных субвулканических тел, овальных или округлых в плане. Поскольку они не прослежены бурением на глубину, их выделение дискуссионно. Наиболее достоверными некками являются два: Соломенский — на восточной окраине пос. Соломенное на южной границе Сада [Куликов и др., 1985] и Шидгубский [“Северный”, по А. П. Светову, 1979] в районе одноименной губы на Суйсар-ском побережье Кондопожской губы Онежского озера.

Соломенский некк диаметром около 13 м имеет в плане округлую форму, сложен миндалекаменными трахибазальтами. Он прорывает базальный туфоконгломератовый горизонт суйсарской свиты и вышележащий базальтовый покров (см. рис. 1). Лав или туфобрекчий, генетически связанных с некком, не установлено. Возможно, они были приурочены к кровле первой пачки суйсарской свиты, которая не обнажается на Соломенском участке.

Дайки широко развиты на Соломенском участке и на территории Сада, а в других местах встречаются в единичных случаях (о. Суйсарь и Суйсар-ское побережье, Укшезеро, Урозеро и др.). На Со-ломенском участке насчитывается более 30 даек (см. рис. 1). Они обычно имеют субмеридианальное или северо-восточное ( СВ 5 —200) простирание, нами впервые выявлены также 3 дайки субширотного простирания [ Куликов, Куликова, 1995]. Наиболее крупные тела прослежены на 150—200 м при максимальной ширине до 3—5 м, а самые распространенные имеют мощность до 1 —2 м и длину в десятки или первые сотни метров. В рельефе местности они характеризуются обычно отрицательными формами в виде узких провалов или расщелин, иногда встречаются положительные формы (например, небольшая гряда в районе местечка Чертов Стул).

По вещественному составу дайки можно разделить на 4 группы: пикробазальтовые, мелабазальто-вые, базальтовые и андезибазальтовые. Пикроба-зальтовые и мелабазальтовые дайки имеют в качестве вкрапленников псевдоморфно замещенный вторичными минералами оливин и клинопироксен. В мелабазальтовых дайках содержание оливина значительно меньше или он отсутствует. Количество вкрапленников возрастает к центру даек. Отмечаются единичные случаи “ дайки в дайке” ( в восточной части обрыва “ Чертов Стул”), что свидетельствует о неоднократном трещинообразовании и последовательном внедрении разных порций магматического расплава. Базальтовые дайки обычно не содержат вкрапленников и характеризуются афировыми структурами слагающих их пород. Ан-дезибазальтовые дайки встречаются редко. Достоверно зафиксирована лишь одна в 100—150 м к востоку от конторы Сада. Для нее характерно неоднородное строение. Центральная часть дайки с отчетливой трахитоидностью насыщена вкрапленниками плагиоклаза, а краевые зоны характеризуются афанитовой текстурой и не содержат вкрапленников.

Некоторые крупные тела могли быть магмоподводящими каналами для трещинных излияний. К суйсарию В. С. Куликовым отнесены лампроитопо-добные алмазосодержащие дайки ультрамафитово-го состава с повышенной щелочностью, выявленные К арель ской геологической экспедицией в За-онежье. Однако не исключен их более молодой возраст (рифей—?).

Силлы — пластовые интрузивные тела ма-фит-ультрамафитового состава широко развиты в Онежской структуры, однако в пределах Сада они не установлены.

Фазы вулканизма

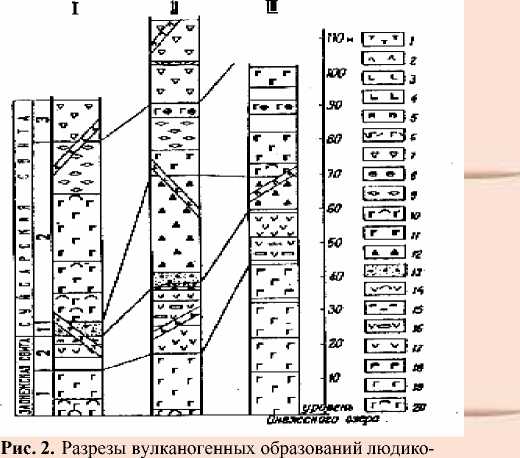

Предполагается, что было пять фаз суйсарского вулканизма. Они выделяются при анализе геологических разрезов на разных объектах ( рис. 2). На территории Сада проявлена наиболее ранняя. Другие фазы представлены дайками. Анализ пространственного распространения выделенных вулканиче- ских пачек, их мощностей и фациального состава [Суйсарский ..., 1999].

показывает следующие особенности их развития

♦___J M I 1 T| lb p \ "1 16 I " J 17 J I |J is P Tli5 p's / ^ 21 [7^] 21 P^l» l/"""^ "-Ir^in

Рис. 1. Схема геологического строения района пос. Соломенное (составили В. С. Куликов и В. В. Куликова, 1997 г.)

А . Карельский комплекс (палеопротерозой). Калевийский надгоризонт . Падосская свита : 1 — вторая пачка (Кpd2) — ритмичное чередование аркозовых и полевошпат-кварцевых песчаников, алевролитов и аргиллитов; 2 — первая пачка ( Кpd2) — ритмичное чередование алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаников. Людиковийский надгоризонт . Суйсарская свита . 3 — вторая пачка (Кss2) — туфы пик-робазальтов и мелабазальтов; 4—5 — первая пачка ( Кss1): 4 — аглютинатовые, агломератовые туфы базальтов, 5 — массивные лавы базальтов, лавобрекчии, подушечные лавы базальтов, единичные потоки авгитовых мелабазальтов и вариолитов; в основании пачки — туфоконгломераты. Заонежская свита (Кzn). 6 — подушечные и массивные лавы андезибазальтов миндалекаменных с прослоями туфов и туффитов натровых трахибазальтов и силицитов; лавы сериально-порфировых натровых трахиандезибазальтов, единичные потоки мелабазальтов и подушечных шунгитсодер-жащих базальтов. 7 — геологические границы между свитами (а) и между пачками и подпачками внутри свит (б), 8 — тектонические нарушения, 9 — слоистос ть, напл астование лавовых потоков, 10 — деталь ный уч асток, 11 — главные автодороги.

Б . Субвулканические образования суйсарского пикрит-базальтового комплекса: 1 — некк трахибазальтов; 2 — некк мелабазальтов; 3—6 — дайки: (3 — базальтов, 4 — мелабазальтов, 5 — пикробазальтов, 6 — андезибазальтов); 7 — силл габбро-долеритов. Суйсарская свита . Первая пачка (Кss1): 8—10 — третья подпачка (8 — агглютинатовые агломератовые туфы базальтов, 9 — массивные и частично брекчированные лавы плагиоавгитовых базальтов, 10 — агломератовые туфы базальтов); 11—14 — вторая подпачка (11 — массивные лавы базальтов, 12 — подушечные и массивные лавы вариолитовых базальтов, 13 — агломератовые туфы базальтов, 14 — массивные и подушечные лавы авгитовых базальтов и мелабазальтов); 15—16 — первая подпачка (15 — агломератовые туфы базальтов, 16 — туфоконгломераты, туфопесчаники и туфы базальтов). Заонежская свита . 17 — массивные и подушечные лавы афировых андезиба-зальтов, 18 — лавы сериально-порфировых андезибазальтов и натровых трахиандезибазальтов, 19 — лавы базальтов массивных и подушечных с линзами шунгит содержащих кремнистых сланцев, единичные потоки мелабазальтов. 20 — границы между свитами ( а), между литологически различными породами ( б), наблюдаемые и предполагаемые; 21 — тектонические нарушения; 22 — залегание поверхностей напластования лавовых потоков и слоистость; 23 — основные дороги и тропы; 24 — граница Ботанического сада.

В первую фазу вулканизма сформирована первая гетерогенная по составу пачка вулканогенноосадочных пород. Она объединяет собственно осадочные породы – продукты размыва подстилающих, как правило, заонежских пород, туфы и туффиты базальтов и лавовые потоки основного состава. К ней отнесен весь комплекс вулканитов, сформированный от начала суйсарского времени до извержения перв ых продуктов высокомагнезиальных ( пик-робазальтовых) расплавов. Максимальное проявление первой фазы суйсарского вулканизма приходится на южную часть суйсарского поля, где только и отмечаются потоки лав первой фазы, а в некоторых разрезах их насчитывается более 5. За его пределами установлены лишь туфогенные образования. Отсутствие единого маркирующего горизонта в пачке ограничивает корреляцию разных частей вулканического плато. Им может служить лишь пакет (1—3 потока) базальтов с прекрасной вариолитовой текстурой вдоль западного берега Онежского озера по траверсу пос. Соломенное—Ялгуба [ Иностранцев, 1874]. Наиболее хорошо на территории Сада они прослеживаются на уступе вблизи вершины горы Большая Ваара ( см. рис. 1). По наличию туфов, характерных для современных околожерловых (?) фаций и максимально развитых в окрестностях оз. Логмозера и в пределах сада, можно предполагать наличие там крупного трещинного центра вулканизма первой фазы. Прямых достоверных находок Логмозерского вулканического аппарата пока не существует, но на карте магнитных аномалий этого района отчетливо прослеживается узкая линейная магнитная аномалия длиной около 20 км. Она вытянута с севера на юг вдоль Нюхчина ручья через Логмозеро к пляжу местечка Пески на югозападном берегу залива Петрозаводской губы Онежского озера и, возможно, обусловлена дайкой, выполняющей трещину — основной транспортный путь базальтового расплава к поверхности. С первой фазой вулканизма соотносятся трахибазальты некка Соломенного [Куликов, 1984]. Лавовых образований, непосредственно связанных с этой жерловиной, не встречено, но их присутствие предполагается под калевийскими осадками района о з. Логмозера.

Третья фаза вулканизма устанавливается в районе Укшезера—Кончезера и сложена в основном базальтами ( лавы и туфы). Центр излияний 3-й фазы вулканизма предполагается в северной части Укшезера ( район Ангозера). Четвертая фаза вулканизма характеризуется наиболее интенсивным проявлением высокомагнезиального вулканизма в Кондопожской зоне и представлена преимущественно пикробазальтами, реже мелабазальтами. Пятая фаза вулканизма представлена в основном мелабазальта-ми, реже базальтами, развитыми преимущественно в северной части вулканического плато. Преобла- дают авгитовые мелабазальты с порфировыми структурами и различными текстурами от подушечных (Линьгора) и массивных (оз. Ровкозеро) до брекчиевых (оз. Ангозеро).

вийского надгоризонта на п-ове Бараний Берег (Онежское озеро)

I — Средняя Ваара, II — Чертов Стул, III —хутор Пески. Дайки, некки.

1 — Na-трахибазальты, 2 — андезтбазальты, 3 — базальты, 4 — мелабазальты, 5 — пикробазальты. Суй-сарская свита. 6 — кластолава плагиопироксеновых базальтов, 7 — базальтовые агглютинаты и туфы, 8 — подушечные лавы вариолитовых базальтов, 9 — базальтовые туфы, 10 — подушечные лавы авгитовых базальтов, 11 — массивные авгитовые базальты, 12 — базальтовые туфы, 13 — базальный слой: туффиты, ту-фопесчаники, туфоконгломераты. Заонежская свита. 14 — подушечные лавы андезибазальтов, 15 — туффиты, 16 — порфировые плагиоклазовые андезибазальты, 17 — афировые андезибазальты, 18 — мелабазальты, 19 — массивные базальты, 20 — подушечные лавы базальтов с линзами шунгитсодержащих осадков.

Изотопный возраст

Возраст пород суйсарского комплекса по SmNd-изотопным данным ( в аловые пробы перидотитов и габброидов Кончезерского силла и минеральные фракции клинопироксенов) составляет 1975 ± 24 млн. лет [Пухтель и др., 1995]. Подобный возраст был установлен также Pb-Pb (1980 ± 57) и Re-Os методами. Эти данные совпадают также с Sm-Nd, Pb-Pb и U-Pb цирконовыми возрастами пик-робазальтов из пояса Печенга—Имандра—Варзуга (Кольский п-ов) и коматиитов и базальтов из пояса Киттиля—Карасйок (Норвегия—Финляндия).

Изотопный возраст свит Фенноскандинавского щита, в настоящее время относящихся к суйсарско-му горизонту, свидетельствует о том, что его ниж- ний рубеж в Печенгской структуре [Смолькин,1992] не может быть древнее 2.13 млрд. лет, т.е. возраста подстилающей колосйокской свиты. В Онежской структуре он не древнее 2.07 млрд. лет или возраста верхнеятулийского силла габбродолеритов [Лазарев и др., 1990]. Верхний рубеж суйсарского горизонта не может быть моложе перекрывающей его южно-печенгской серии (1.94 млрд. лет). В Онежской структуре изотопных датировок калевийских образований не имеется. В Приладожье нижняя граница калевийского надгоризонта, перекрывающего лю-диковийский, оценивается в 1.92 млрд. лет [ Шуль-динер, Левченков, 1996]. Возраст более молодых вепсийских габбро-долеритов ( Рыбрека) составляет 1.77 млрд. лет (U-Pb метод) [ Бибикова и др., 1990] или 1.78 млрд. лет ( Sm-Nd метод) ( неопубликованные данные И. С. Пухтеля). Таким образом, намечается интервал времени формирования образований суйсарского горизонта от 2.07 до 1.94 млрд. лет.

О палеовулканическихреконструкциях

Людиковийское время на территории Прионе- ж ья и Заонежья характеризовалось ак тивной вулканической деятельностью. Существует многовариантный подход к палеореконструкции геологических структур в людиковийское время [ Светов, 1979; Суйсарский ..., 1999 и др.]. Авторами особенности магматизма и осадконакопления этого времени связываются с планетарными тектоническими событиями, которые характерны для апогалактия и постапогалактия каждого галактического года [ Куликова, Куликов, 1997]. Онежская структура на ос н овании этих построений в период 20 75—18 60 млн. лет являлась частью долгоживущей Фенносканди-навской рифтовой системы. На основании палеореконструкций его некоторые черты соответствовали современным внутриконтинентальным рифтам типа Красноморского и Байкальского. Вероятно, ширина проторифта достигала не менее 100 км, а длина до 2000 км. Главный этап формирования Онежской структуры приходится на апогалактий — 2075— 1990 млн. лет [ Куликова, Куликов, 1997]. Поэтому вулканизм наиболее интенсивным бы л в ко нце за-онежского времени и преобладающим после незначительного перерыва в суйсарское, когда он подавляет осадконакопление. Эта смена отчетливо проявлена в изменении вещественного состава вулканитов и характера вулканической деятельности.

На основании полученных предыдущими исследователями комплексных данных о некках и учитывая распространение прижерловых фаций вулканитов, подвулканных интрузий, мощностей вулканических пачек и специфических геофизических полей (магнитных аномалий), сделана попытка определить ориентировочное положение вулканов

(центров извержений) для каждой фазы вулканизма [Суйсарский ..., 1999]. Предполагается существование в суйсарское время вулканов небольшой высоты ( до первых сотен метров), о чем могут свидетельствовать малые размеры известных некков ( до первых десятков метров) и отсутствие мощных толщ лахаровых образований. Территория Ботанического сада, очевидно, относится к восточному склону Логмозерской вулканической постройки с побочными кратерами типа Соломенского.

Список литературы Докембрийская геология территории ботанического сада

- Бибикова Е. В., Кирнозова Т. И., Лазарев Ю. И. и др. U/Pb возраcты вепсия Карелии//Доклады АН СССР. 1990. Т. 310. № 1. C. 189-191.

- Галдобина Л. П. Ливвийский надгоризонт//Геология Карелии. Л.: Наука, 1987. С.67-71.

- Гельмерсен Г. П. Геогностические исследования Олонецкого горного округа, произведенные в 1856, 1857, 1858, 1859 гг.//Горный журнал. 1860. Ч. 4. № 12. С. 517-595.

- Геология СССР. М.: ГНТИ, 1960. Т. 37. Ч. 1. 740 с.

- Гилярова М. А. Спилиты Кончозерского района Карело-Финской СССР//Л.: Изд-во Ленингр. ГУ., 1941. 129 с.

- Иностранцев А. А. О вариолите//Тр. СПб. об-ва естествоиспыт. 1874. Т. 5. Вып. 1. С. 10-34.

- Куликов В. С. О находке вулканического некка в пос. Соломенное//Оперативно-информационные материалы. Петрозаводск: Карельский научный центр, 1985. С. 12-16.

- Куликов В. С., Куликова В. В. О границе заонежской и суйсарской свит людиковийского надгоризонта на полуострове Бараний Берег Онежского озера//Оперативно-информационные материалы: Геология и магматизм Карелии. Петрозаводск: Карельский научный центр, 1995. С. 3-6.

- Куликова В. В., Куликов В. С. Универсальная галактическая хронометрическая шкала//Оперативно-информационные материалы. Петрозаводск: Карельский научный центр, 1997. 87 с.

- Лазарев Ю. И., Левченков О. А., Николаев А. А. Предварительные результаты изотопной цирконометрии основных пород протерозоя Южной Карелии//Стратиграфия архея и нижнего протерозоя СССР: Материалы совещ. Уфа, 1990. С. 65-66.

- Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Олонецкая диабазовая формация//Тр. СПб. об-ва естествоисп. 1888. Т. 19. 370 с.

- Пухтель И. С., Богатиков О. А., Куликов В. С., Куликова В. В., Журавлев Д. З. Роль коровых и мантийных источников в петрогенезисе континентального магматизма: изотопно-геохимические данные по раннепротерозойским пикробазальтам Онежского плато, Балтийский щит//Петрология. 1995. Т. 3. № 4. С. 397-419.

- Светов А. П. Платформенный базальтовый вулканизм карелид Карелии. Л.: Наука, 1979. 208 с.

- Смолькин В. Ф. Коматиитовый и пикритовый магматизм раннего докембрия Балтийского щита. СПб.: Наука, 1992. 272 с.

- Суйсарский пикрит-базальтовый комплекс палеопротерозоя Карелии (опорный разрез и петрология)/В. С. Куликов, В. В. Куликова, Б. С. Лавров, С. А. Писаревский, И. С. Пухтель, С. Я. Соколов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1999. 96 с.

- Тимофеев В. М. Об остатках поверхности лавового потока в суйсарской области//Тр. СПб. об-ва естествоиспыт. 1916. Т. 38. С. 5-13.

- Тимофеев В. М. Петрография Карелии. М.-Л.: Наука, 1935. 256 с.

- Шульдинер В. И., Левченков О. А. Возраст вулканитов сортавальской серии и его стратиграфическое значение (Приладожье)//Корреляция геологических комплексов Фенноскандиии. СПб.: Наука, 1996. С. 103-104.

- Marmo V. Ein vulkanischer Komplex frün-jotnischen Zeit bei Suoju in Ost Karelien//Ann. Acad. Sci. Fennicae. Ser. A. III. Helsinki, 1949. № 19. Р. 77.