Долговечность многокомпонентного бетона в условиях действия агрессивных сред

Автор: Толстой А.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Строительные материалы и изделия (технические науки)

Статья в выпуске: 4 (75), 2019 года.

Бесплатный доступ

Применение в качестве компонентов мелкозернистого высокопрочного бетона техногенных материалов влечет за собой риск возникновения в бетоне коррозионных процессов. Особенностью возможных коррозионных процессов является наличие в щебне сульфосодержащих соединений железа, что в сильной мере осложняет прогнозирование долговечности конструкций из таких бетонов. Высокопрочные строительные композиты, отличающиеся от обычных бетонов повышенным содержанием цементного камня, тонкодисперсных частиц вяжущего и наполнителей, а также многокомпонентностью состава, обусловливают необходимость разработки и модифицирования способов повышения и прогнозирования долговечности конструкций из таких материалов. В статье рассматриваются вопросы проектирования и технологии изготовления изделий из мелкозернистого высокопрочного бетона повышенной долговечности в неразрывной связи с оценкой их надежности и долговечности.

Многокомпонентный композит, порошковый минеральный модификатор, долговечность, агрессивная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/142228505

IDR: 142228505 | УДК: 666.97:691.32

Текст научной статьи Долговечность многокомпонентного бетона в условиях действия агрессивных сред

Вопросы теории и практики поведения цементных бетонов под воздействием агрессивных сред нашли отражение в исследованиях советских и зарубежных ученых. Техногенное сырье как исходный материал мелкозернистых высокопрочных композитов привлекает в настоящее время внимание ученых и инженеров разных стран. В то же время применение в качестве компонентов мелкозернистого высокопрочного бетона техногенных материалов влечет за собой риск возникновения в бетоне процессов разрушения структуры (коррозионных процессов). Особенностью возможных коррозионных процессов является наличие в щебне сульфосодержащих соединений железа, что в сильной мере осложняет прогнозирование долговечности конструкций из таких бетонов. В отношении окружающей среды наиболее опасными для ответственных конструкций являются сульфосодержащие жидкие и газообразные системы, вызывающие растрескивание бетона, что значительно снижает несущую способность. Высокопрочные строительные композиты, отличающиеся от обычных бетонов повышенным содержанием цементного камня, тонкодисперсных частиц вяжущего и наполнителей, а также многокомпонентностью состава, обусловливают необходимость разработки и модифицирования способов повышения и прогнозирования долговечности конструкций из таких материалов, которая в большой степени зависит от свойств составляющих компонентов [1-4].

Материалы и методы исследования

Снижение несущей способности бетона – сложный физико-химический процесс, зависящий как от состава и структуры бетона, так и от параметров агрессивной среды, окружающей бетон. При взаимодействии алюминатов цементного камня и активных элементов окружающей среды бетон разрушается, а в порах и трещинах откладываются продукты этого разрушения, среди которых находят гидросульфоалюминат кальция в высокосульфатной форме и гипс. В связи с этим актуально предварительное изучение условий формирования структуры высокопрочного бетона, роли технологических приемов в этом процессе и характера влияния структуры на качество бетона.

Важным источником повышения экономической эффективности производства бетонов нового поколения является разработка методов оптимизации структуры, способствующих получению высокой степени упорядоченности составляющих ее элементов, изготовлению вяжущих, полученных с применением техногенных продуктов.

Существует более 50 методик определения коррозионной стойкости цемента и бетона. Все они занимают длительные промежутки времени. Наиболее объективная оценка коррозионной стойкости цемента производится по методике НИИЖБ [5].

В исследованиях были использованы минеральные добавки, содержащие алюминатный и карбонатный компонент, и полимерные типовые – Melflux 2651, Melment, а также тонкомолотый кварцитопесчанник, сланцы из попутнодобываемых пород Курской магнитной аномалии (КМА). Использование в бетонах комплексных органоминеральных добавок, вяжущих веществ широкой номенклатуры, где в качестве кремнеземистого компонента применяется сырье техногенного происхождения в сочетании с гиперпластификаторами, является перспективным для современного материаловедения.

Важным представляется использование при создании высокопрочных материалов предметного и методологического аппарата трансдисциплинарных наук, в частности законов подобия, сродства и др. [6-8].

Процессы структурообразования композитов с техногенными компонентами требуют своего изучения и активизации работ по оптимизации составов и структуры высокопрочных материалов за счет подбора правильного соотношения новых исходных техногенных продуктов и управления процессами структурообразования. Это позволит получить высокофункциональные бетоны при низких материальных и энергетических затратах на производство.

Основная часть

Долговечный высокопрочный композит получали путем разработки главного компонента – композиционного вяжущего. Его состав представляет собой полностью однородную порошкообразную массу, полученную смешиванием раздельно измельченных исходных материалов с добавкой гиперпластификатора. Основой этой смеси являлся рядовой портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, к которому добавляли порошкообразный минеральный модификатор (ПММ). В состав ПММ были введены: микрокремнезем, алюмосодержащая добавка, карбонатсодержащая добавка и др. Так же как и у композиционного вяжущего без пластификатора, в твердеющей системе с ПММ искусственный камень имеет плотную контактную зону с минимальным содержанием пор и микротрещин. Это объясняется спецификой структуры компонентов, обусловленной активно сформированной матрицей вяжущего за счет использования запасенной в порах воды, а также микроструктурой контактных зон наполнителя и цементного камня.

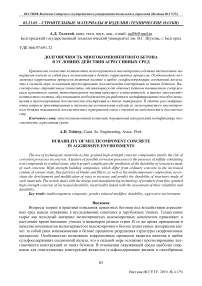

Введение ПММ в цементную систему позволяет повысить активность вяжущего до 100 МПа. Структура камня на его основе характеризуется отсутствием высокой пористости и плотностью контактов между отдельными фазами новообразований (рис. 1).

а

б

Рисунок 1 - Микроструктура цементного камня на основе композиционного вяжущего с добавкой ПММ (а) и без добавки ПММ (б)

На рисунке 1 видно, что образовавшийся твердый каркас состоит из отдельных гидратированных зерен новообразований с компонентами ПММ техногенного происхождения различной степени дисперсности и ярко выраженными контактами между ними. Причем при большем увеличении заметно, что эти частицы почти полностью покрыты продуктами гидратации, так как частички техногенного сырья способствуют гетерогенному характеру кристаллизации, что приводит к быстрому зародышеобразованию кристаллов. Кроме того, мельчайшие частицы ПММ, как и негидратированные зерна клинкера, также являются центрами кристаллизации.

На основе разработанного композиционного вяжущего был получен высокопрочный мелкозернистый композит (табл. 1).

Таблица 1

Показатели строительно-технических свойств высокопрочного мелкозернистого композита

|

Показатель |

Значение |

|

|

многокомпонентный композит |

обычный тяжелый бетон |

|

|

Средняя плотность, кг/м3 |

2100-2200 |

2200-2500 |

|

Прочность при сжатии, МПа |

80,0-97,0 |

10-50 |

|

Водоудерживающая способность, % |

80-90 |

78-80 |

|

Коэффициент конструктивного качества (к.к.к.) |

0,36 |

0,17 |

|

Марка по водонепроницаемости, W |

4 |

2-4 |

|

Марка по морозостойкости, F |

300 |

50-150 |

|

Истираемость, г/см2 |

0,4 |

0,7-0,8 |

|

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К) |

1,2 |

0,8-1,2 |

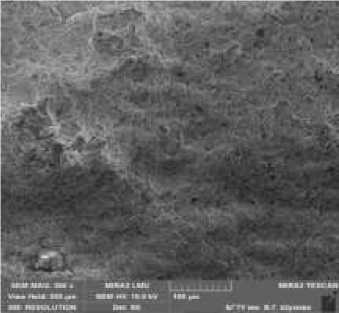

К 28-суточному сроку твердения он отличается высокой степенью упорядоченности зернистой составляющей с высокой плотностью (рис. 2).

х 500

Рисунок 2 - Микроструктура мелкозернистого высокопрочного композита

На рисунке 2 видно, что степень уплотнения структуры и практически полное отсутствие пористости способствует повышенной коррозионной стойкости материала. Это достигается за счет скорректированного состава твердеющей матрицы, введения оптимальных количеств тонкодисперсных техногенных продуктов, их плотнейшей упаковкой.

Долговечность оценивали с помощью нового метода ускоренных испытаний с применением персульфат содержащего раствора. Присутствие в составе персульфат-иона (S 2 O 8–2 ) при окислении приводит к образованию двух ионов SO 4–2 , что вызывает цепную реакцию образования эттрингитоподобных фаз со значительно большей скоростью, чем в сульфатном растворе (рис. 3).

Рисунок 3 - Образцы многокомпонентного композита после испытаний

Основными критериями и контролируемыми параметрами процесса были относительное линейное удлинение и коэффициент стойкости (табл. 2).

Таблица 2

Характеристики образцов высокопрочного состава в растворе персульфата аммония и воде

|

Возраст испытаний, сут |

Вид раствора |

Линейное удлинение, мм/м |

Предел прочности при изгибе, МПа |

Предел прочности при сжатии, МПа |

Коэффициент стойкости при изгибе |

|

21 |

(МН 4 ) 2 S 2 О 8 |

1,92 |

9,69 |

57,2 |

0,85 |

|

Н 2 О |

–0,28 |

11,40 |

66,3 |

||

|

28 |

(МН 4 ) 2 S 2 О 8 |

2,09 |

10,73 |

58,9 |

0,80 |

|

Н 2 О |

–0,36 |

13,41 |

67,4 |

||

|

35 |

(МН 4 ) 2 S 2 О 8 |

2,11 |

10,49 |

59,4 |

0,69 |

|

Н 2 О |

–0,43 |

15,20 |

72,7 |

Установлено, что предельное относительное удлинение достигнуто образцами после 28 сут пребывания в агрессивном растворе (0,3), так же как и предельный коэффициент стойкости (0,8). В то же время предельные характеристики обычного цементно-песчаного раствора были достигнуты гораздо раньше – в 21-дневном возрасте.

В результате испытаний долговечности и коррозионной стойкости многокомпонентного композита, во-первых, было подтверждено значительное ускорение процесса деструкции бетона в новом агрессивном растворе, во-вторых, установлена повышенная стойкость разработанного высокопрочного композита по сравнению с обычным мелкозернистым бетоном.

Заключение

В исследованиях образцов многокомпонентного композита в условиях действия агрессивной сульфатной среды за период испытаний происходит ряд изменений в формируемой структуре композита. В конце этого периода, когда искусственный камень достиг своей максимальной плотности, а следовательно, и динамических характеристик, происходит нарастание деструктивного процесса, что приводит к увеличению объема и снижению прочности при изгибе.

По результатам исследований предложена модель создания мелкозернистых многокомпонентных твердеющих композиций повышенной долговечности в условиях действия агрессивных сред, при проектировании состава которых осуществлен принцип оптимизации структуры, заключающийся в создании высокой степени упорядоченности составляющих ее элементов. Полученные результаты позволяют перейти к дальнейшему совершенствованию производства высококачественных композитов, а применение методов модельных систем позволит прогнозировать долговечность плотных материалов и получить новые долговечные композиты, расширит возможности совершенствования и управления процессами формирования структуры.

Статья подготовлена в рамках программа развития опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова на 2017-2021 гг.

Список литературы Долговечность многокомпонентного бетона в условиях действия агрессивных сред

- Schmidt M., Fehling E.,Geisenhanslake C.Ultra High Performance Concrete (UHPC). Proceedings of the 1st International Symposium on Ultra High Performance Concrete; Schriftenreihe Baustoffe und Massivbau, Universitat Kassel. 2004.

- Latypov V.M., Latypova T.V., Lutsyk E.V. et al. Durability of concrete and reinforced concrete in a natural aggressive environment. Ufa: UGNTU, 2014. 288 p.

- Mogushkov R.T., Skorikov R.E., Ryzhkin I.A. Increase the durability of structures using self-healing concrete // On Sat works conf. "The development of technical sciences in the modern world". Voronezh, 2016. P. 50-52.

- Tolstoy A.D., Novikov K.Yu. Durability and corrosion resistance of powder concretes Russian-Chinese scientific // Journal "Commonwealth". 2016. N2, P. 2. P.125-127.

- Report of the NIIZHB "Develop a method for predicting the corrosion resistance of concrete under various types of corrosion and protective equipment". N 78043581, inv. Number B815902. M., 1978. P. 47-51.

- Lesovik V.S., Zagorodnyuk L.Kh., Chulkova I.L. et al. Affinity of structures as a theoretical basis for designing composites of the future // Stroitel'nye Materialy [Construction Materials]. 2015. N 9. P. 18-22.

- Мechtcherine V., Dudziak L., Schulze J. et al.Effects on material properties of self-compacting fibre-reinforced high performance concrete. International RILEM Conference on Volume Changes of Hardening Concrete: Testing and Mitigation, O. M. Jensen et al. (eds.), RILEM Proceedings PRO 52, RILEM Publications S.A.R.L. 2006.Р. 87-96.

- Berlinova M.N., Deineko O.S., Tvorogov A.V. Technological aspects of the strength kinetics of concrete // Scientific Review. M., 2016. N 8. P. 28-32.