Долговременная адаптация особенностей формирования свода стопы квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте

Автор: Кудряшова Ю.А., Дудкова Е.И., Кудряшов М.Е., Маякова О.В., Половникова М.Г.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Спортивные бальные танцы - это высоко-координированный вид спорта, где движения осуществляются с быстрой сменой положений, с плавными или резкими поворотами и перестроениями. Выполнение всех элементов танца на высоком каблуке предъявляет повышенные требования к опорно-двигательному аппарату спортсменок. Цель работы: исследование сводов стопы квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте. Методы исследования: Обследованы 42 квалифицированные спортсменки, специализирующиеся в танцевальном спорте, в возрасте от 18 до 22 лет. Диагностика состояния стоп проводилась с помощью плантографии. Оценку результатов проводили по индексам И.М. Чижина и В.А. Штритера. Моторную асимметрию оценивали по модифицированной методике Е.М. Бердичевской. Результаты исследования. У квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте выявлен низкий процент лиц, обладающих плоской стопой по сравнению с популяционными данными и данными спортсменов различных видов спорта. Среди квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте, выявлен высокий процент лиц, обладающих экскавированной и субэкскавированной стопой по сравнению с популяционными данными и данными спортсменов различных видов спорта. Заключение. Таким образом, танцевальный спорт предъявляет особые требования к морфологии стопы спортсмена, направленные на увеличение продольных сводов, что ограничивает опорные функции стопы. С ростом спортивного мастерства увеличивается количество спортсменок, обладающих экскавированной стопой как на ведущей, так и на неведущей конечности. При оценке состояния стоп у спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте, индекс В.А. Штритера является наиболее информативным и дифференцированным.

Танцевальный спорт, квалифицированные спортсменки, своды стопы, моторная асимметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142238126

IDR: 142238126 | УДК: 796.01:612+793.3 | DOI: 10.53742/1999-6799/1_2023_53-59

Текст научной статьи Долговременная адаптация особенностей формирования свода стопы квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте

Введение. Спортивные бальные танцы – это высоко-координированный вид спорта, где движения осуществляются с быстрой сменой положений, с плавными или резкими поворотами и перестроениями. Выполнение всех элементов танца на высоком каблуке предъявляет повышенные требования к опорно-двигательному аппарату спортсменок. Дистальным сегментом нижней конечности является стопа, сводчатое строение которой способствует трансформированию вертикальных нагрузок, передаваемых нижней конечностью, в горизонтальные, и последующей передаче их на опору. В танцевальном спорте стопа обеспечивает не только опорную и локомоторную функции, но и отвечает за элементы балансировки в обуви на высоком каблуке. Балансировка обеспечивается работой мышц голеностопного, таранно-пяточно-ладьевидного и плюснефаланговыхcуставов. Интенсивная работа мышц стопы и голени, постоянный их тонус могут быть причиной мышечного переутомления, приводящего к нарушению фиксации сводов стопы.

Цель настоящей работы – исследование сводов стопы квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте.

Исследования были проведены на базе кафедры анатомии и спортивной медицины КГУФКСТ. Обследованы квалифицированные спортсменки, специализирующиеся в танцевальном спорте, в возрасте от 18 до 22 лет. Общее число обследуемых – 42, из них 18 танцоров Европейской соревновательной программы (II-IIIразряд), 14 танцоров Европейской соревновательной программы (I разряд, КМС), 10 танцоров Латиноамериканской соревновательной программы (I разряд, КМС). Диагностику состояния стоп осуществляли с помощью плантографии. Оценку результатов проводили по индексам И.М. Чижина и В.А. Штритера [11, с.17, 18]. Моторную асимметрию оценивали по модифицированной методике Е.М. Бердичевской [2, с. 10]

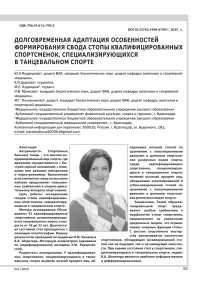

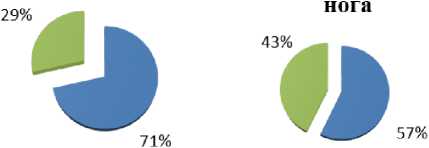

Анализ состояния стоп квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте, с учетом ведущей конечности выявил, что при оценке результатов по индексу И.М Чижина уплощенную сто- пу на ведущей конечности имели 14,3% спортсменок, на неведущей конечности – 9,5% спортсменок (рис.1). Остальные обследуемые обладали нормальной формой стоп. При оценке результатов по индексу В.А. Штри-тера на ведущей конечности плоская стопа выявлена у 2,4% спортсменок, уплощенная – у 12% спортсменок, на неведущей конечности – у 2,4 и 7%, соответственно. Таким образом, процент спортсменок, обладающих уплощенной и плоской стопой, при оценке по индексу В.А. Штритера, в сумме соответствует проценту спортсменок с уплощенной стопой по индексу И.М.Чижина. Данная закономерность характерна как для ведущей, так и для неведущей конечности, что определяет индекс В.А. Штритера как более чувствительный для дифференцировки степени уплощения стопы.

Плоскостопием страдают от 40 до 62,6 % людей на планете [8, с. 3], плоскостопие выявлено у 31% девушек-спортсменок различных видов спорта ВГАФК [3, с. 10], у 44% гимнасток [4, с. 24], 20-75% бегунов [14, с. 214; 12, с. 109] и у 50,9% футболистов [12, с. 109]. В настоящем исследовании у квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте, выявлен низкий процент лиц, обладающих плоской стопой по сравнению с популяционными данными и данными спортсменов различных видов спорта.

Индекс Чижина

уплощенная стопа нормальная стопа

Индекс Штритера

■ экскавированная стопа

■ субэкскавированная стопа

■ нормальная стопа

■ уплощенная стопа

■ плоская

Рисунок 1. Своды стопы спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте

Согласно индексу И.М. Чижина, нормальная форма стопы выявлена на ведущей конечности у 85,7% танцоров, на неведущей – у 90,5%. При анализе состояния стоп по индексу В.А. Штритера выявлено, что на ведущей конечности только 19% исследуемых имели правильно сформированный свод стопы, 33,3% – субэкска-вированную форму стопы, 33,3% –экскавированную; на неведущей конечности нормальную стопу имели 28,7% спортсменок, 19% –субэкскавированную и 42,9% –экс-кавированную. Экскавированная стопа характеризуется высокими продольными сводами.

По данным различных авторов экскавированная (полая) стопа встречается у 8,4-14,3% девушек и у 5,89,1% юношей [13, с. 56; 6, с. 37]. У спортсменов экскави-рованная стопа выявлена: у 20% бегунов на короткие дистанции [14, с. 214] и у 6% гимнасток [10, с. 3]. В настоящем исследовании у квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте, выявлен высокий процент лиц, обладающих экскавиро-ванной (33,3-42,9%) и субэкскавированной (19-33,3%) стопой по сравнению с популяционными данными и данными спортсменов различных видов спорта. Экс-кавированный свод у танцоров формируется благодаря высокой фиксации пятки на каблуке, в результате чего основной вес тела приходится на передний отдел стопы. Фиксацию стопы при различных видах балансировки обеспечивает интенсивная работа и постоянный тонус передней и задней большеберцовых мышц, длинных сгибателей большого пальца и пальцев стопы. Вершина свода (область ладьевидной и кубовидной костей) удерживается короткой и длинной малоберцовыми мышцами по наружной поверхности и передней большеберцовой – по внутренней поверхности стопы. При приземлении на передний отдел стопы трехглавая мышца голени фиксирует пяточную кость при балансировке, высокое положение пяточной части стопы вызывает неравномерное распределение нагрузки на икроножные мышцы, что приводит к укорочению ахиллова сухожилия [5, c. 42]. Продолжением сухожилия трехглавой мышцы голени является часть пучков подошвенного апоневроза. Контрактура подошвенного апоневроза и укорочение ахиллова сухожилия являются одной из причин формирования полой стопы.

Таким образом, выявлено, что танцевальный спорт предъявляет особые требования к морфологии стопы спортсмена, направленные на увеличение продольных сводов, что ограничивает опорные функции стопы. В связи с большим количеством танцоров, обладающих высокими сводами стопы (субэкскавированной, экска-вированной), при оценке состояния стоп у спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте, индекс В.А. Штритера является наиболее информативным и дифференцированным. В связи с чем, дальнейшая оценка результатов проводилась при помощи индекса В.А. Штритера.

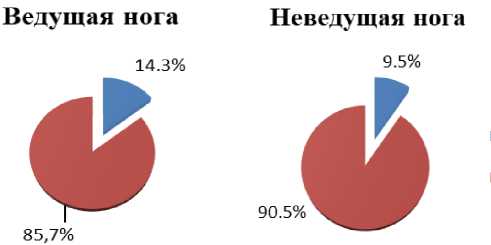

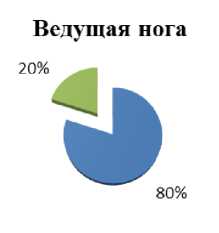

Анализ состояния стоп танцоров различной квалификации выявил, что среди спортсменок, имеющих II-III разряды, 6% имели плоскую стопу, 28% – уплощенную стопу на ведущей ноге, 6% и 17% – на неведущей, соответственно. У спортсменок, имеющих I разряд или обладающих званиями КМС, МС, которые выступают в Европейской и Латиноамериканской программах, плоскостопие не выявлено (рис. 2).

Европейская программа (II– III разряд)

■ экскавированная стопа

■ субэкскавированная стопа нормальная стопа

■ уплощенная стопа

■ плоская стопа

Европейская программа

(КМС, МС, I разряд)

Ведущая нога

Неведущая

Латиноамериканская программа (КМС, МС, I разряд)

Рисунок 2. Оценка патологии стоп танцоров различной квалификации при помощи индекса В.А. Штритера

С ростом спортивного мастерства количество спортсменок, обладающих экскавированной стопой как на ведущей, так и на неведущей конечности, увеличивалось (рис. 2). Среди танцоров Латиноамериканской соревновательной программы выявлено большее количество спортсменок, имеющих экскавированную и субэскавированную стопы, по сравнению со спортсменами Европейской соревновательной программы, что объясняется особенностями техники танцевальной программы и спецификой танцевальной обуви. В Ла- тиноамериканской танцевальной программе большинство шагов (все шаги «ча-ча-ча», «HipTwistChasse», «TimeStep», «CloseHipTwist», «Whip», «BallChange») начинаются с носка, далее идет перенос тяжести тела на головки плюсневых костей, опора на каблук не осуществляется (шаги – «JiveChassetoLeft»,«JiveChassetoRi ght», «Basicmovement») или осуществляется непосредственно перед завершением шага (шаги «TimeStep», «Fan», «DelyedWaiks») [7, с. 57-157] , что предъявляет высокие требования к мышцам и связкам стопы. В Европейской соревновательной программе большинство шагов начинаются с носк й й каблук (шаги – «Progressiv «DoubleReverseTurn» ht»), или с каблука (ш

«OutsideChange» «Reverse В Латиноамериканской т пользуется спортивная об упора для дистальных фа вальной программе из-за упор для фаланг пальцев, удерживающие продольн

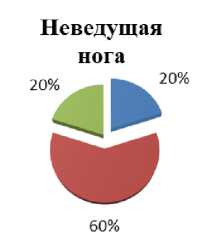

В настоящем исследов танцоров Латиноамери программы (I разряд, К сторонняя моторная асим время 14% танцоров Евр ряд, КМС, МС) имели лев моторики рук и ног. В целом по популяции, только 5% леворуких людей имеют ведущую левую ногу [2, с. 9]. Спортсмены с ведущей левой ногой среди борцов, гандболистов, гребцов, пловцов составляют 29, 25, 19 и 18%, футболистов и баскетболистов – 17%, велосипедистов и боксеров – 12% [1, c. 22].

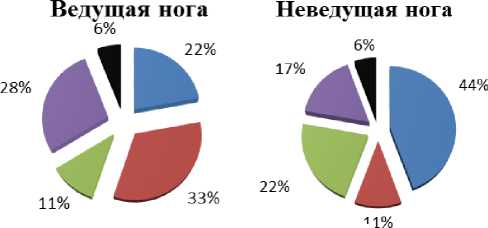

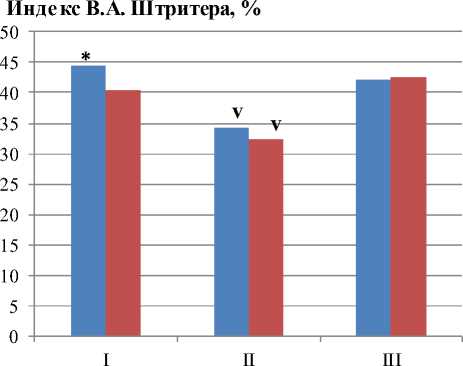

В танцевальном спорте обучение ведется без учета ведущей ноги. Существуют шаги, которые начинаются только с правой ноги, также существуют шаги, которые начинаются только с левой ноги, их баланс в различных танцах относительно одинаков, как в Европейской, так и в Латиноамериканской программах. По-видимому, этим и объясняется отсутствие достоверных различий между значениями индекса В.А. Штритера для ведущей и неведущей ноги (рис. 3).

Таким образом, танцевальный спорт предъявляет особые требования к морфологии стопы спортсмена, направленные на увеличение продольных сводов, что ограничивает опорные функции стопы. С ростом спортивного мастерства увеличивается количество спортсменок, обладающих экскавированной стопой как на ведущей, так и на неведущей конечности. Среди танцоров Латиноамериканской соревновательной программы выявлено большее количество спортсменок, имеющих экскавированную и субэскавированную стопы, по сравнению со спортсменами Европейской соревновательной программы, что объясняется особенностями техники танцевальной программы и спецификой танцевальной обуви. В связи с большим количеством танцоров, обладающих высокими сводами стопы (су- бэкскавированной, экскавированной), при оценке состояния стоп у спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте, индекс В.А. Штритера является н

ведущая нога неведущая нога

Рисунок 3. Индекс Штритера у танцоров различной квалификации

Примечание:

I – танцоры Европейской соревновательной программы (II, III разряд); II – танцоры Европейской соревновательной программы (I разряд, КМС, МС); III – танцоры Латиноамериканской соревновательнойпрограммы (I разряд, КМС, МС).

-

* – достоверность различий между показателями I-II групп (P < 0,05);

v – достоверность различий между показателями II-III групп (P < 0,05);

z – достоверность различий между показателями I-III групп (P < 0,05);

-

# – достоверность различий между показателями ведущей и неведущей конечности.

Список литературы Долговременная адаптация особенностей формирования свода стопы квалифицированных спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте

- Анализ плантограмм. Роль пищевого фактора в развитии плоскостопия / С.П. Сапожников, В.А. Козлов, А.Р. Галеева [и др.] // Медико-биологические науки. 2018. №4. С. 53-60.

- Бердичевская Е.М., Тришин Е.С. Функциональные асимметрии в спорте: курс лекций. Краснодар: КГУФКСТ, 2017. 120 с.

- Букина Е.Н., Самусев Р.П. Характеристика структурно-функционального состояния стоп у спортсменов различных специализаций // Волгоградский научно-методический журнал. 2012. № 2. С. 8-11.

- Главатских И.О., Мехдиева К.Р. Программа реабилитации при плоскостопии у юных спортсменов. Екатеринбург: ИФКСМП, 2019. 64 с.

- Деткина Д.Н., Фукин В.А. Проблема комфортности высококаблучной обуви // Дизайн и технологии. 2010. №15(57). С. 40-44.

- Лэрд У. Техника Латиноамериканских танцев. М: Издательство «Артист», 2003. 424 с.

- Михнович Е.Р., Волотовский А.И., Талако Е.Л. Диагностика и лечение продольного плоскостопия // Методические рекомендации. Минск: БГМУ. 2004. 26 с.

- Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев; пер. с англ. Ю. Пина. СПб. 1993. 146 с.

- Муртищева С.М., Коновалова Л.А. Оценка состояния стопы высококвалифицированных гимнасток путем подометрии. Казань: ПГАФКСТ. 5 с.

- Нарушение осанки и плоскостопие у спортсменов медицинского вуза / М.Н. Калашников, Д.А. Акимова, Г.И. Салимова, А.В. Толстова // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2021. №2. С. 33-38.

- Проблемы мобильного плоскостопия в спорте / К.А. Самушия, Г.М. Загородный, О.В. Петрова, Г.В. Попова // Прикладная спортивная наука. 2021. №2. С. 106118.

- Рева В.А., Сокунова С.Ф. Исследование влияния занятий танцами на здоровье детей дошкольного возраста. Тольятти: ТГУ ИФКС. 2018. 48 с.

- Функциональные асимметрии в спорте: место, роль и перспективы / Е.К. Аганянц, Е.М. Бердичевская, А.С. Гронская [и др.] // Теория и практика физической культуры. 2004. №8. С. 22-24.

- Cowan D.N. [et al.] Consistency of visual assessments of arch height among clinicians // Foot Ankle Int. 1994. № 15(4). Р. 213-217.