Долгоживущие метеорные следы

Автор: Михалев А.В., Белецкий А.Б., Васильев Р.В., Еселевич М.В., Иванов К.И., Комарова Е.С., Подлесный А.В., Подлесный С.В., Сыренова Т.Е.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены данные регистрации долгоживущих (~20-40 мин) метеорных следов (ДМС). Описана группа метеорных следов типа уединенных волн, расширяющихся с околозвуковыми скоростями. Данные радиозондирования указывают на присутствие ионизационных следов длительностью ~7-8 мин. Рассматривается также одно событие с обычной формой и динамикой метеорного следа. Такие обычные метеорные следы формируются под действием ветровых потоков на высотах свечения метеоров. Описывается пространственно-временная структура зарегистрированных метеорных следов. В частности, для события 18 ноября 2017 г. характерный размер области расширяющегося следа достиг ~400 км, при этом область сохранила полуовальную форму. Метеорный след распространялся преимущественно в горизонтальной плоскости на высотах ~86-91 км. Рассматриваются возможные механизмы образования распространяющихся с околозвуковыми скоростями ДМС. Выполнена оценка изменения скорости метеорных частиц размерами от 1 мкм до 10 мм для высот ~70-120 км в случае горизонтального движения частиц. В результате было показано, что режим движения метеорной частицы без торможения на характерном временном масштабе ~103 с на высотах 70-90 км может реализовываться только для достаточно крупных частиц более 100 мкм. Обсуждаются механизмы и спектральный состав свечения ДМС.

Долгоживуший метеорный след, ионизационный метеорный след, свечение метеорного следа, свечение атмосферы

Короткий адрес: https://sciup.org/142222480

IDR: 142222480 | УДК: 550/338 | DOI: 10.12737/szf-53201913

Текст научной статьи Долгоживущие метеорные следы

В течение многих лет в литературе периодически появляются сообщения о метеорных следах, времена жизни которых достигают десятков минут. Это явление обычно наблюдается во время вторжения в атмосферу Земли сильных метеорных потоков, таких как Леониды [Clemesha et al., 2001] . В публикациях, посвященных изучению этого явления в оптическом диапазоне, основное внимание уделяется процессам, вызывающим длительное свечение метеорных следов [Kelley et al., 2000] . Между тем это явление представляет большой интерес для диагностики состояния верхней атмосферы и ионосферы Земли. Основная доля работ в данном направлении основана на радиолокационных наблюдениях ионизационных следов, длительность которых в ряде случаев достигает нескольких минут [Кащеев и др., 1967] . Известно, что полет в верхних слоях атмосферы искусственных и естественных космических объектов — метеороидов, космических аппаратов и их фрагментов — может сопровождаться развитием на высотах мезосферы — нижней термосферы ряда явлений, таких как образование ударных и акустикогравитационных волн (АГВ), нагрев и ионизация среды [Григорьев, 1999; Silber et al., 2018] , что в ряде случаев приводит к возмущениям собственного излучения атмосферы в оптическом диапазоне [Авакян и др., 1991; Beletsky et al., 2004; Михалев. 2011] . Публикаций с результатами исследований волн, волновых структур и возмущений при распространении АГВ на высотах верхней атмосферы по вариациям ионосферных параметров или результатам регистрации инфразвука на уровне земной поверхности достаточно много. В то же время оптическая визуализация волн или их проявлений, возникающих при вхождении или взрыве метеороидов в верхней атмосфере Земли, описана в единичных публикациях (см., например, [Авакян и др., 1991] ). В литературе в большинстве случаев рассматриваются метеорные следы, сформированные вдоль траектории полета метеороида (траекторные метеорные следы), которые далее трансформируются и сносятся в результате воздействия турбулентных движений и регулярных ветров на высотах сгорания метеоров. Механизмы и особенности кинетики метеорных следов рассматриваются во многих работах (см., например, [Кащеев и др., 1967; Бронштейн, 1981; Смирнов, 1994] ), но они в большинстве случаев относятся также к траекторным метеорным следам.

В работе [Михалев и др., 2018] сообщалось о регистрации долгоживущих (~20–40 мин) расширяющихся с околозвуковой скоростью метеорных следов необычной формы. Целью настоящей работы является более детальное представление результатов регистрации таких долгоживущих метеорных следов (ДМС) и обсуждение возможных условий и механизмов их образования.

АППАРАТУРАИ МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ

Наблюдения собственного свечения верхней атмосферы проводятся в Геофизической обсерватории (ГФО) ИСЗФ СО РАН (52° N, 103° Е), расположенной в Тункинской долине (с. Торы) на юге Восточной Сибири. Комплекс оптических и радиофизических инструментов ГФО включает спектрографы, широкоугольные цветные и монохроматические камеры и ионозонд. Все инструменты работают полностью в автоматическом режиме. В настоящей работе использованы данные наблюдений с помощью камеры всего неба KEO Sentinel, широкоугольной камеры в эмиссии 557.7 нм, спектрографов САТИ-1M и САТИ-2, цветной широкоугольной камеры, а также данные вертикального зондирования ионосферы, полученные ионозондом вертикального и наклонного зондирования ионосферы ЛЧМ-сигналом «Ионозонд-МС».

Камера всего неба KEO Sentinel предназначена для регистрации пространственно-временной динамики интенсивности эмиссии 630 нм (высота высвечивания 180–300 км). Полуширина пропускания интерференционного фильтра ~2 нм. Направление визирования — зенит, поле зрения — 145°, время экспозиции — 60 с [].

Цветная широкоугольная высокочувствительная камера ФИЛИН-1Ц собрана на основе охлаждаемой цветной ПЗС-матрицы KODAK KAI-11002. В качестве входного используется объектив «Мир-20» (фокусное расстояние 20 мм, относительное отверстие 1:3.5). Камера помещена в кожух с термостабилизацией, установлена на поворотной турели и ориентирована в северную часть небосвода в область полюса мира. Угловое поле зрения камеры составляет ~90°, время экспозиции 300 с [ data/color].

Кроме того, в работе использованы данные наблюдения цветной камерой всего неба, установленной в Саянской солнечной обсерватории (ССО) ИСЗФ СО РАН вблизи с. Монды (51.6°N, 100.9° Е). ССО расположена в 150 км западнее ГФО. Для наблюдений использовалась камера AllSky-340 с ПЗС-приемником Kodak KAI-340 размером 640×480 пикс. В камере используется объектив типа «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 4 мм и относительным отверстием 1:4, что обеспечивает угловое поле зрения камеры 185°×145°. Масштаб изображения в зените составляет 18 угл. мин/пикс. Типичная длительность экспозиции в ночное время составляет 60 с, интервал между последовательными кадрами 140 с.

Cпектрографы предназначены для регистрации спектров свечения ночной атмосферы (в основном доминирующих эмиссий в спектре свечения ночной атмосферы — атомарного кислорода [OI] 557.7, 630.0 нм и дуплета натрия Na [OI] 589.0–589.6 нм) при исследованиях процессов в верхней атмосфере во время гелиогеофизических возмущений различной природы. Описание спектрографов приведено на [] (САТИ-1M) и [] (САТИ-2).

Интерферометр Фабри—Перо предназначен для измерения температуры атмосферы и скорости ветра в диапазоне высот 80–300 км. Методика измерений основана на регистрации величины доплеровского смещения и доплеровского уширения линий свечения ночного неба. Наблюдения ведутся на фиксированных длинах волн: 630, 557.7, 589.3, 427.8, 732.0, 843.0 нм (линии кислорода, натрия и азота), что позволяет получить высотный профиль характеристик атмосферы. При выполнении наблюдений осуществляется сканирование участка небесной сферы, что позволяет восстановить полный вектор скорости ветра, а также оценить градиент температуры атмосферы на участке с линейными размерами несколько сотен километров. Описание устройства приведено на [].

Ионозонд-МС вертикального и наклонного зондирования ЛЧМ-сигналом работает в сети ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН. Передатчики сети расположены вблизи городов Усолье-Сибирское (пункт Усолье), Норильск, Хабаровск и Магадан.

Кроме приема сигналов наклонного и слабонаклонного зондирования от передатчиков сети, Ионозонд-МС выполняет ежеминутное вертикальное зондирование ионосферы [ ionogrames].

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

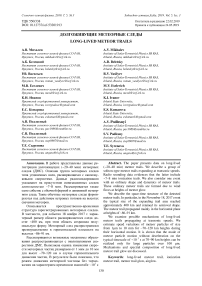

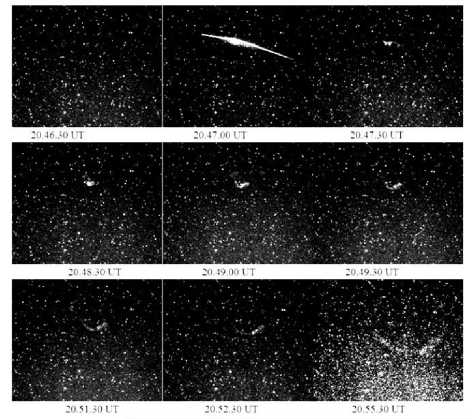

Событие 16 ноября 2017 г. Долгоживущий метеорный след, зарегистрированный 16 ноября 2017 г., представляет собой след с обычными традиционной формой и динамикой. Такой след формируется из линейного метеорного следа (вдоль траектории метеороида) под действием ветровых потоков на высотах свечения метеоров. На рис. 1 показаны фрагменты изображений вхождения метеороида в атмосферу Земли и ДМС, полученных широкоугольной цветной камерой в ГФО у северного горизонта 16 ноября 2017 г.

Проекция средней скорости на картинную плоскость движения головной области свечения в фазе линейного выброса в интервале времени 21:43:02–21:58:00 UT (кадры 2–5) составила ~21– 24 м/с (для предполагаемой высоты взрыва ~85 км). После 21:58:00 UT сформировавшаяся структура перемещается с характерной скоростью ~22 м/с в северо-западном направлении, которое совпадает с направлением движения ветра по данным интерферометра Фабри — Перо в линии 557.7 нм.

Рис. 1. Фрагменты кадров изображений вхождения метеороида в атмосферу Земли и долгоживущего метеорного следа, зарегистрированные широкоугольной цветной камерой 16 ноября 2017 г. На изображениях указано время регистрации кадров. Время экспозиции кадра 300 сек. Два ярких трека от звезд над местом образования долгоживущего метеорного следа соответствуют звездам созвездия Лебедь k Cyg и l Cyg со звездными величинами соответственно +3.8 и +3.75

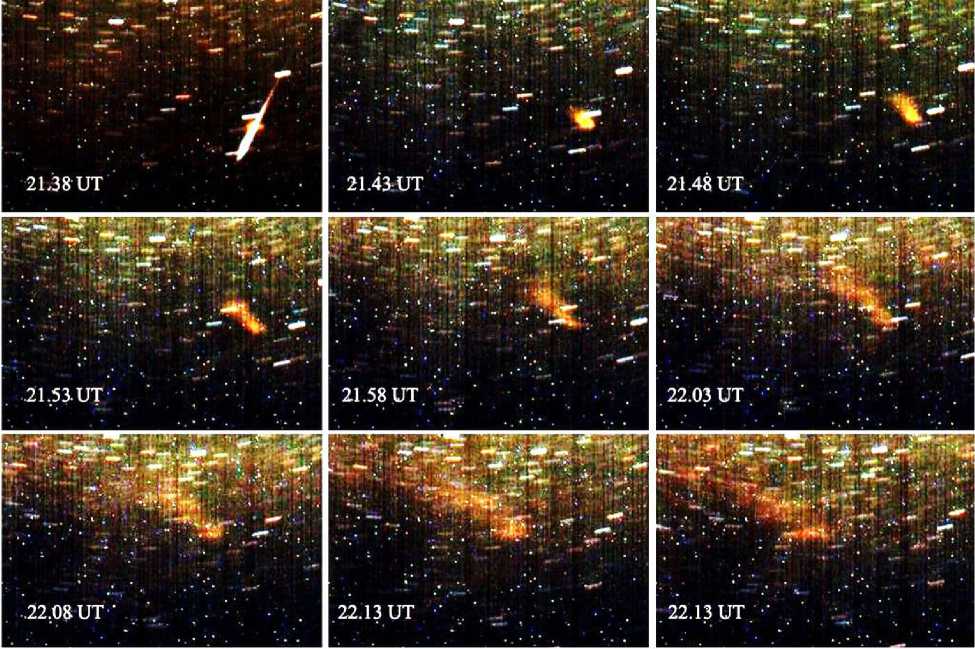

18 ноября 2017 г. камерой всего неба KEO Sentinel у за- падного горизонта

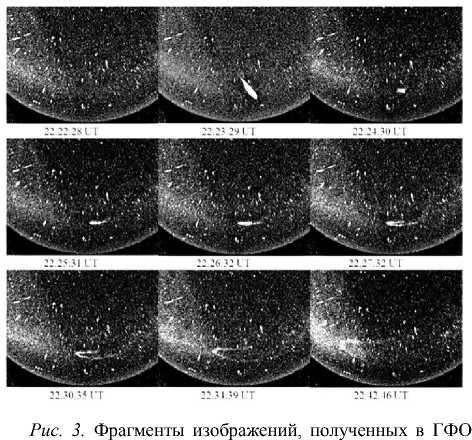

Рис. 2. Вариации интенсивности линий натрия Na 589.0-589.6 нм ( а) и фрагменты кадров изображений из рис. 1, разделенных по цветовым каналам R-G-B ( б ). Вертикальной штриховой линией указано время взрыва метеороида

В этом же направлении распространяются короткопериодические ВГВ, зарегистрированные цветной камерой ФИЛИН-1Ц. Окончание наблюдения метеорного следа относится к 22:37:52 UT, что дает полное время его наблюдения ~1 ч.

На рис. 2 представлены данные наблюдений вариаций интенсивности линий натрия Na 589.0–589.6 нм (дуплет), полученные на спектрографе САТИ-2 ( а ), и фрагменты изображений из рис. 1, разделенных по цветовым каналам R-G-B ( б ). Спектрограф ориентирован в северном направлении с возвышением оптической оси над горизонтом ~23°.

Среди наблюдаемых особенностей вариаций интенсивности эмиссии Na можно отметить увеличение дисперсии сигнала через некоторое время после взрыва метеороида. Стандартное отклонение изменилось от 11.02 до 15.75 при сохранении среднего значения ~74. В R-G-B-каналах цветной камеры ДМС наблюдался практически только в R- и G-каналах.

События 18 ноября 2017, 23 января и 12 ноября 2018 г. представляют собой группу метеорных следов типа уединенных волн.

Рис. 4. Последовательные изображения, полученные 18 ноября 2017 г. цветной камерой в ССО в те же интервалы времени, что указаны на рис. 3. Нижний ряд: увеличенные фрагменты изображения в цветном и R-G-B-каналах для времени 22:25 UT

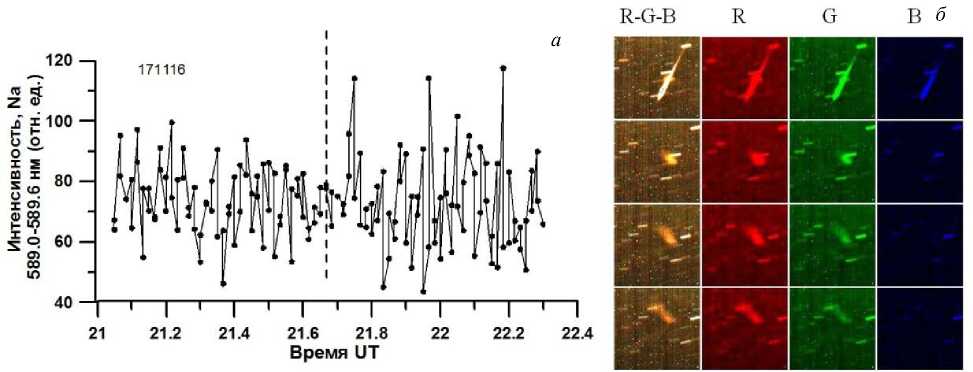

Событие 18 ноября 2017 г. На рис. 3 показаны фрагменты последовательных изображений, полученных 18 ноября 2017 г. камерой всего неба KEO Sentinel у западного горизонта; на рис. 4 — последовательные изображения этого же события, полученные цветной камерой в ССО.

Наблюдения метеороида, проведенные с двух разных направлений (ССО и ГФО), позволяют определить пространственное положение отдельных частей этого явления. Метеорный трек наблюдался на близких по времени кадрах, полученных в ССО и ГФО в 22:23:19 и 22:23:29 UT соответственно. Начало и конец высвечивания (определенные по уровню шума 3σ относительно фона) соответствуют высотам 108.3±0.1 и 72.2±0.1 км. Минимум яркости на метеорном треке соответствует высоте 82.2±0.3 км. Видимая длина трека составила 43.7 км.

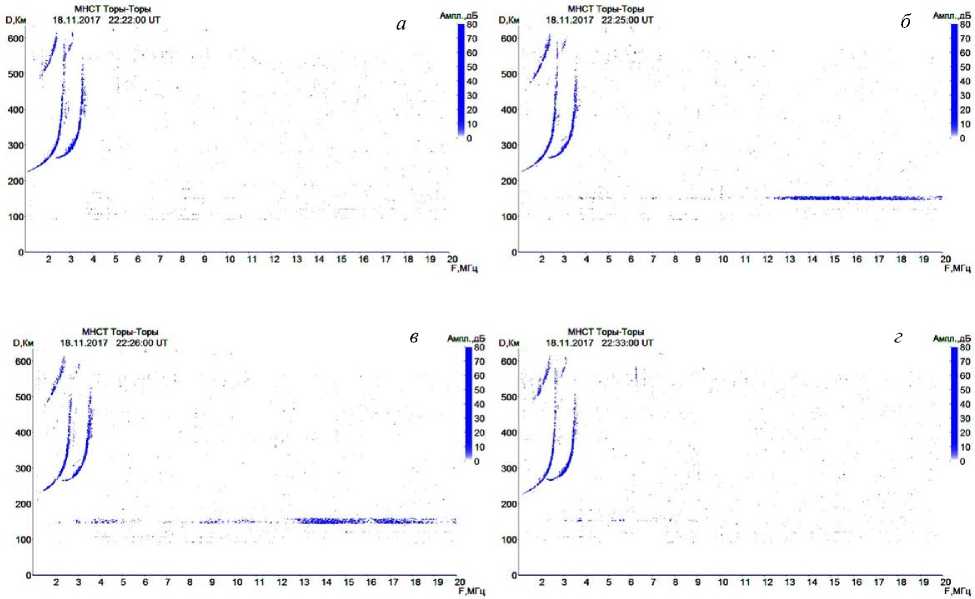

Рис. 5. Ионограммы вертикального зондирования, полученные Ионозондом-МС 18 ноября 2017 г.

Метеорный след распространяется преимущественно горизонтально в интервале высот 86–91 км. Примерная локализация источника метеорного следа приходится на максимум яркости трека в области первой вспышки на высоте 87.8 км. Носовая часть петли метеорного следа на интервале 22:25–22:47 UT движется с постоянной скоростью ~320 м/с и за указанное время смещается на ~400 км. Полное время наблюдения метеорного следа по оптическим данным составило ~35–40 мин.

На рис. 5 показаны ионограммы вертикального зондирования, полученные Ионозондом-МС. Зондирование производилось раз в минуту в диапазоне частот 1–20 МГц со скоростью перестройки частоты 1 МГц/с. Хорошо видны отражения от регулярного слоя F2 с кажущейся высотой более 200 км. На панели ( а ) показана ионограмма до падения метеороида, на панелях ( б , в ) через две-три минуты после падения видны характерные горизонтальные следы отражений от областей с высокой ионизацией с кажущейся высотой около 150 км, которые почти не просматриваются на панели ( г ), соответствующей 10 мин после падения.

Время появления области с высокой ионизацией совпадает со временем основной вспышки метеороида по оптическим данным, что позволяет предварительно идентифицировать эту область как ионизационный ДМС. Полное время его наблюдения составило ~7–8 мин. Проекции скорости перемещения различных областей следа, оцененные по верхнему и нижнему краям горизонтальных следов на ионограммах, составили ~25–50 м/с, что существенно меньше скорости перемещения оптического следа. При этом характерный размер области расширяю-

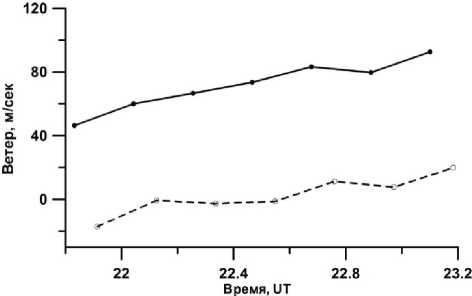

Рис. 6. Меридиональный (сплошная линия) и зональный (штриховая линия) ветра по данным наблюдений в ГФО с помощью интерферометра Фабри—Перо в линии [OI] 557.7 нм 18 ноября 2017 г. в интервале времени 22–23 UT щего ионизационного следа не превысил величину ~20–25 км.

На рис. 6 приведены данные по нейтральному ветру, полученные интерферометром Фабри—Перо в линии атомарного кислорода [OI] 557.7 нм (высоты высвечивания 85–115 км).

Видно, что в период образования и развития ДМС наблюдался ветер 60–80 м/с преимущественно северного направления. Вероятно, эта особенность структуры ветров (в предположении, что она сохранялась на высоте высвечивания ДМС) могла сформировать асимметрию яркости в виде полуэллипса (см. рис. 4, нижний ряд). Наиболее яркая часть метеорного следа соответствует движению в южном направлении против набегающего ветрового потока.

Рис. 7. Фрагменты кадров изображений вхождения метеороида в атмосферу Земли и долгоживущего метеорного следа, зарегистрированные 23 января 2018 г. (на последнем кадре повышена контрастность)

События 23 января и 12 ноября 2018 г. На рис. 7 представлены фрагменты изображений вхождения метеороида в атмосферу Земли и ДМС, зарегистрированные в ГФО 23 января 2018 г. камерой в эмиссии 557.7 нм у восточного горизонта.

Время наблюдения этого метеорного следа составило ~20 мин. Проекция скорости перемещения метеорного следа составила ~34–40 м/с (для высоты 90 км). К сожалению, вхождение этого метеороида в атмосферу Земли не попало в поле зрения камеры, установленной в ССО. Поэтому базисных наблюдений не было и невозможно было оценить полные скорости для этого события. Так же как и для события 18 ноября 2017 г., ионозондом зарегистрирован ДМС, аналогичный показанному на рис. 5. Проекции скорости перемещения областей ДМС, оцененные по верхнему и нижнему краям горизонтальных следов на ионограммах, составили ~50–80 м/с. Длительности ионизационных следов в обоих случаев составили ~7–8 мин.

ДМС квазикруговой формы был зарегистрирован также 12 ноября 2018 г. тремя камерами ГФО. В ССО по метеоусловиям это событие зарегистрировано не было. Время наблюдения этого ДМС, по данным разных камер ГФО, составило ~15–18 мин.

Пространственно-временная структура ДМС. Обычно пространственно-временная структура и динамика ДМС после прохождения метеороида формируются под действием ветровых потоков на метеорных высотах [Смирнов, 1994]. Динамика зарегистрированного ДМС 16 ноября 2017 г. хорошо согласуется с этой интерпретацией. В то же время интерпретация пространственно-временных структур ДМС, зарегистрированных 18 ноября 2017 г., 12 и 23 января 2018 г., вызывает определенные трудности. Прежде всего это связано с сохранением светящихся расширяющихся следов почти овальных форм в течение практически всего времени наблюдений. Формально эти структуры ДМС напоминают устойчивые уединенные солитонные волны. Авторы работы [Zinn, Drummond, 2007] связывают образо- вание ДМС в виде необычных круговых колец на масштабах сотен метров со скручиванием вихревыми вертикальными ветрами. В анализируемых событиях пространственные структуры сохраняются на масштабах десятков километров.

Наблюдаемые скорости и возможные механизмы движения. Наиболее полные данные по скоростям получены для события 18 ноября 2017 г. Носовая часть петли ДМС на интервале времени от 22:25 UT до 22:47 UT по оптическим данным движется с постоянной скоростью ~320 м/с, что на 20–30 % превышают расчетную скорость звука на заданной высоте в рамках модели стандартной атмосферы. Проекции скорости ДМС по данным радиозондирования, оцененные по верхнему и нижнему краям горизонтальных следов на ионограммах, составили ~25–50 м/с.

Известно, что распространение возмущений, связанных с выбросами и взрывами вещества в верхней атмосфере, может быть обусловлено диффузией или распространением ударных и акустико-гравитационных волн (см., например, [Зельдович, Райзер, 2008; Платов и др., 2013] ).

Диффузия в ее классическом варианте происходит в атмосфере на молекулярном уровне и становится существенной как процесс переноса только в термосфере. На меньших высотах основной процесс переноса связывают с движением некоторых объемов воздуха и соответственно с турбулентной диффузией [Brasseur, Solomon, 1984] . Порядок максимального коэффициента турбулентной диффузии D t ~102–103 м2/с [Banks, Kockarts, 1973; Гайгеров, 1986] . Характерная зависимость диффузионного расширения описывается обычно выражением [Кащеев и др., 1967]

r = (4 Dt )1/2, (1) где D — коэффициент диффузии.

Для события 18 ноября 2017 г. с временем наблюдения оптического следа ~40 мин выражение (1) с максимальным D t ~103 м2/с дает характерный размер диффузионного расширения ~3 км, что существенно меньше наблюдаемых величин.

В работе [Платов и др., 2013] рассматриваются специфические оптические явления, наблюдающиеся в верхних слоях атмосферы, связанные с запусками мощных твердотопливных ракет: развитие сферически симметричных газопылевых образований, имеющих в картинной плоскости вид расширяющегося бублика. В этой работе для интерпретации наблюдаемых зависимостей скоростей и радиуса сферических образований от времени рассматривается приближение сильного взрыва в газовой среде, полученное в автомодельном решении [Седов, 1987] . В этом приближении зависимость радиуса r и скорости v движения ударной волны от времени для сферически симметричного случая имеют вид [Седов, 1987]

r =( E / p )1/5 t 2/5, v =2/5( E / p )1/5 t– 3/5, (2)

где E — энергия, выделяющаяся при взрыве; p — начальная плотность газа.

Cледует отметить, что наблюдаемые скорости перемещения ДМС как по оптическим данным, так и по данным радиозондирования, для события 18 ноября 2017 г. остаются постоянными на време- нах их регистрации, в отличие от приведенной зависимости в (2).

Авторы работы [Платов и др., 2013] полагают, что процесс распространения ударной волны может сопровождаться увлечением частиц конденсированной фазы компонент топлива в первые секунды разлета, при этом почти все вещество сконцентрировано в относительно узком слое позади фронта ударной волны. Указание на возможное формирование узкого слоя присутствует и в работе [Григорян и др., 2013] : «…прохождение через атмосферу Земли болидов как кометного, так и астероидного происхождения сопровождается их интенсивным аэродинамическим разрушением и поперечным растеканием под действием градиента давления на лобовой поверхности болида. Эти процессы завершаются резким аэродинамическим торможением и мгновенным превращением кинетической энергии болида в тепловую энергию частиц болида и атмосферы в сравнительно тонком слое во взрывной зоне с генерацией здесь высоких температур и ударной волны». В работе [Платов и др., 2003] рассматриваются условия торможения крупных частиц при их движении в верхней атмосфере применительно к выбросам продуктов сгорания ракетных двигателей. В частности, получено, что для частиц с характерным размером 1 мкм длина торможения может достигать десятков километров и более на высотах более 120 км.

Некоторые похожие проявления возникают и при эволюции искусственных плазменных неоднородностей, и при инжекции плазменных облаков в ионосферу Земли, когда амбиполярная диффузия и электромагнитные поля играет принципиальную роль [Филипп и др., 1986] . В этих экспериментах форма неоднородностей определяется процессами диффузии и движением в скрещенных электрическом и магнитном полях, при этом скорости достигают ~100 м/с. Регистрируемые формы неоднородностей представляют сплошные шаровые, эллипсоидальные или вытянутые вдоль магнитного поля сигарообразные структуры, которые отличаются от анализируемых в настоящей работе расширяющихся кольцевых или тороидальных образований [Платов и др., 2013] .

Оценим возможное изменение скорости метеорного тела для высот ~70-120 км в случае его горизонтального движения в рамках концепции работы [Платов и др., 2013] . Для этого воспользуемся основным уравнением движения метеорного тела [Бронштейн, 1981]

MdV / dt = - Г SpV 2, (3)

где М — масса метеорного тела; V — его скорость; Г — коэффициент лобового сопротивления (0.5<Г< 1.0); S — площадь поперечного сечения (мидель) метеорного тела; р — плотность воздуха.

Тогда изменение скорости частицы

V = V 0 /(1+3 р V 0 t /(4 р 0 r ))= V 0 /(1+ K ), (4) где K =3 pV 0 t /(4 р о г) ; р 0 — плотность метеорного тела; r — радиус метеорного тела.

Видно, что скорость метеорного тела должна изменяться, когда величина K становится сопоставимой с 1.

В таблице приведены вычисленные значения K для высот 70, 80, 90 и 120 км и разных размеров метеорных тел r . При расчетах K принималось р 0 = 5 г/см3 (среднее для каменных и железных метеоритов), V 0 =50 м/с (характерная величина измеренной скорости ДМС), t =103 с (характерное время наблюдения ДМС). Использовались значения р из стандартной модели атмосферы Земли.

|

Высота км |

1 мкм |

100 мкм |

1 мм |

2 мм |

10 мм |

|

70 |

825 |

8.25 |

0.825 |

0.41 |

0.0825 |

|

80 |

203 |

2.03 |

0.2 |

0.1 |

0.02 |

|

90 |

37.5 |

0.375 |

0.0375 |

0.018 |

0.00375 |

|

120 |

0.49 |

0.0049 |

0.00049 |

0.000245 |

0.000049 |

Из приведенных в таблице значений K следует, что режим движения метеорной частицы без торможения на характерном временном масштабе ~103 с на высотах 70-90 км может реализовываться только для достаточно крупных частиц более 100 мкм с высокой плотностью метеорного вещества (в таблице эти значения выделены жирным шрифтом). Следует отметить, что результаты, полученные для фракции частиц с размерами ~1 мкм, совпадают с выводами работы [Платов и др., 2003] . В этом случае концепция, предложенная в [Платов и др., 2013] для интерпретации сферически симметричных газопылевых образований тороидальной структуры, связанных с запусками твердотопливных баллистических ракет, может быть применима и для обсуждаемых в настоящей работе наблюдаемых ДМС. Отличия могут быть связаны с высотами реализации этих образований, химическим составом и размерами частиц, участвующих в их формировании.

Данные оптических наблюдений для скоростей перемещения светящихся областей ДМС (~320 м/с) во время события 18 ноября 2017 г. указывают на сформировавшуюся ударную волну слабой интенсивности. Известно, что слабая ударная волна перемещается по невозмущенному газу со скоростью, очень близкой скорости звука, т. е. практически не отличается от акустической волны сжатия [Ландау, Лифшиц, 1986; Зельдович, Райзер, 2008] . При этом в дальней от места образования ударной волны зоне скорость ударной волны в определенных условиях (например, при незначительной диссипации в случае слабой ударной волны) может меняться незначительно, асимптотически стремясь к скорости звука (см., например, [Пинаев и др., 2000] . Это свойство слабой ударной волны так же, как и движение без торможения метеорной частицы, обладающей существенно большим по сравнению с частицами среды импульсом, позволяет объяснить почти постоянную регистрируемую скорость перемещения возмущений в событии 18 ноября 2017 г. по оптическим данным.

В связи с этим использование только приведенных данных наблюдений не позволяет в настоящее время однозначно объяснить механизм, обусловливающий формирование и распространение ДМС типа уединенных волн. Можно рассмотреть два ме- ханизма формирования сферически симметричных ДМС при взрывах достаточно крупных метеороидов (болидов). В первом случае при взрыве образуется ударная волна, которая может придать некоторый импульс разлетающимся частицам метеорного вещества. При этом почти все вещество концентрируется в узком слое, сохраняя некоторую начальную скорость и двигаясь независимо от ударной волны. Во втором случае сам взрыв задает начальную скорость метеорных частиц, которые в дальнейшем распространяются в виде относительно тонкой сферически симметричной структуры. Для некоторых высот и размеров частиц их движение в атмосфере в горизонтальных направлениях может протекать без затухания скорости достаточно длительное время (до 103 с и более), частицы проходят при этом десятки–сотни километров. Во втором случае определяющую роль играет слабая низкодиссипативная ударная волна, двигающаяся с околозвуковой скоростью.

Для события 18 ноября 2017 г. вычисленные скорости движения ДМС по оптическим и радиофизическим данным существенно различаются, так же как времена регистрации и характерные размеры возмущенных областей. Можно предположить, что ДМС сформировался одновременно с оптическим, но расширялся с существенно меньшими скоростями ~25–50 м/с. Начальные формы ионизационного и оптического следов сформировались одновременно сразу после взрыва метеороида и имели подобные формы. Последующее различие скоростей распространения ДМС, полученных радиофизическим и оптическим методами, можно объяснить различными механизмами распространения нейтральной (оптический след) и заряженной (ионизованный след) компонент начальной области возмущений.

Механизмы свечения ДМС. В литературе обсуждается несколько возможных механизмов длительного свечения ДМС. Кроме ионизационных, наблюдаются пылевые метеорные следы, образующиеся после пролета ярких болидов, сопровождаемого выпадением метеоритов [Бабаджанов, 1987] . Пылевые следы видны благодаря рассеянию солнечного света и наблюдаются днем или в сумерках. Высоты образования пылевых следов ниже ионизационных, чаще всего они образуются на высотах ~60 км и ниже. После пролета болидов обычно виден пылевой след, который может сохраняться часами в сумеречном или лунном свете [Астапович, 1958] . Обсуждаются также и механизмы свечения ДМС, связанных с эмиссиями атмосферных компонент в линиях Na, OH, O (557.7 и 630 нм, см., например, [Clemesha et al., 2001, Kelley et al., 2000] и др.).

Событие 16 ноября 2017 г. наблюдалось перед астрономическими сумерками (угловые высоты Солнца –26° ÷ –17°) в условиях низкой восходящей Луны (высоты –2° ÷ +6°, фаза Луны 2.4 %, новолуние 18 ноября). Событие 18 ноября 2017 г. наблюдалось в астрономические сумерки (угловые высоты Солнца –19° ÷ –14°) в условиях восходящей Луны (высоты +2° ÷ +10°, фаза Луны 0.4 %). Событие 23 ноября 2018 г. наблюдалось в ночной безлунный период (угловые высоты Луны –32°÷–34°). В связи с этим в анализируемых событиях, вероятно, следует, кроме рассеяния сумеречного или лунного света на метеорном веществе, рассматривать и механизмы дли- тельного свечения, связанные со свечением как метеорного вещества, так и атмосферных составляющих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Представленные данные регистрации долгоживущих (~20–40 мин) метеорных следов получены при исследовании регулярных и нерегулярных вариаций излучения верхней атмосферы Земли. Кроме примера обычного ДМС, формирующегося из первоначального линейного метеорного следа под действием ветров, представлены результаты наблюдений расширяющихся на большие (до 400 км) расстояния с околозвуковыми скоростями метеорных следов типа уединенных волн. Данные радиозондирования указывают на присутствие одновременно с оптическими метеорными следами ионизационных следов длительностью ~7–8 мин. В этом случае возмущению может подвергаться достаточно протяженная область нейтральной атмосферы и ионосферы. Вероятно, наибольшая сложность в интерпретации источника описываемых оптических и ионосферных возмущений возникает в случаях, когда в поле зрения регистрирующей аппаратуры не попадает область вхождения метеороида в атмосферу.

Выполнен анализ возможных механизмов формирования метеорных следов типа уединенных волн и условий, при которых возможно квазигоризон-тальное распространение на большие расстояния возмущений без затухания скорости. Оценка максимальных скоростей при турбулентной диффузии на высотах высвечивания метеорных следов не позволила считать этот процесс ответственным за наблюдаемое явление. Рассмотрен вариант распространения метеорных частиц размерами от 1 мкм до 10 мм, обладающих начальными околозвуковыми скоростями, для высот ~70–120 км в случае их горизонтального движения. Предполагается, что метеорные частицы достигают околозвуковых скоростей в результате взрыва метеороида. Было показано, что режим движения метеорной частицы без торможения на характерном временном масштабе ~103 с на высотах 70–90 км может реализовываться только для достаточно крупных частиц более 100 мкм. Не исключается вариант распространения слабой ударной волны с околозвуковой скоростью.

Длительное свечение метеорных следов и особенности его спектров могут быть обусловлены свечением как собственно метеорного вещества, так и атмосферных составляющих.

В связи с достаточно редким наблюдением этого явления можно допустить, что к таким явлениям могут приводить достаточно крупные метеороиды, имеющие определенный состав, размеры и скорости. Для регистрации и исследования таких явлений необходимо использовать высокочувствительную оптическую и спектральную аппаратуру, позволяющую регистрировать фоновое собственное свечение атмосферы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00492. Наблюдения излучения верхней атмосферы Земли выполнялись в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16. Астрометрическая обработка данных наблюдений метеорных следов выполнялась в рамках проекта № 3.9620.2017/БЧ базовой части государственного задания. В работе использовались данные оптического комплекса, входящего в состав ЦКП «Ангара».

Список литературы Долгоживущие метеорные следы

- Авакян С.В., Евлашин Л.С., Коваленок В.В., Лазарев А.И., Титов В.Г. Наблюдения полярных сияний из космоса. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 300 с.

- Астапович И.С. Метеорные явления в атмосфере Земли. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. 650 с.

- Бабаджанов П.Б. Метеоры и их наблюдение. М.: Наука, 1987. 176 с.

- Бронштейн В.А. Физика метеорных явлений. М.: Наука, 1981. 416 с.

- Гайгеров С.С. Исследование средней атмосферы (метеорология области высот 20-120 км). Итоги науки и техники ВИНИТИ АН СССР. Сер. Геомагнетизм и высокие слои атмосферы. М., 1986. Т. 8. 156 с.

- Григорьев Г.И. Акустико-гравитационные волны в атмосфере Земли (обзор) // Изв. вузов. Радиофизика. 1999. Т. XLII, № 1. С. 3-24.

- Григорян С.С., Ибодов Ф.С., Ибадов С.И. Челябинский суперболид: к физике взрыва // Астрон. вестник. 2013. Т. 47, № 4. С. 292-298.

- DOI: 10.7868/S0320930X13040178

- Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 3-е изд., исправл. М.: Физматлит, 2008. 656 с.

- Кащеев Б.Л., Лебединец В.Н., Лагутин М.Ф. Метеорные явления в атмосфере Земли. М.: Наука, 1967. 260 с.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Теоретическая физика. 3-е изд. Т. VI. М.: Наука, 1986. 736 с.

- Михалев А.В. Среднеширотное излучение верхней атмосферы Земли при гелиогеофизических возмущениях // Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 17. С. 179-183.

- Михалев А.В., Белецкий А.Б., Васильев Р.В. и др. Долгоживущие метеорные следы, сформированные взрывами крупных метеороидов. XVI Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва. ИКИ РАН, 12-16 ноября 2018 г. Тезисы докладов. С. 476. http://smiswww. iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=153

- Пинаев А.В., Кузавов В.Т., Кедринский В.К. Структура ударных волн в ближней зоне при взрыве пространственных зарядов в воздухе // Прикладная механика и техническая физика. 2000. Т. 41, № 5 С. 81-90.

- Платов Ю.В., Куликова Г.Н., Черноус С.А. Классификация газопылевых образований в верхней атмосфере, связанных с выбросами продуктов сгорания ракетных двигателей // Косм. иссл. 2003. Т. 41, № 2. С. 168-173.

- Платов Ю.В., Черноус С.А., Алпатов В.В. Особенности оптических явлений, связанных с запусками твердотопливных баллистических ракет // Геомагнетизм и аэрономия. 2013. Т. 53, № 2. С. 209-214. 10.7868/S0016794 01301015X.

- DOI: 10.7868/S001679401301015

- Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Наука, 1987. 430 с.

- Смирнов В.А. Спектры кратковременных атмосферных световых явлений: метеоры. М.: Физматлит, 1994. 208 с.

- Филипп Н.Д., Ораевский В.Н., Блаунштейн Н.Ш., Ружин Ю.Я. Эволюция искусственных плазменных неоднородностей в ионосфере Земли. Кишинев: Штиинца, 1986. 246 с.

- Banks P.M., Kockarts G. Aeronomy. Part B. Academic Press. New York and London, 1973. 355 p.

- Beletsky A.B., Gress O.G., Mikhalev A.V., Shalin A.Yu., Potapov A.S. Nightglow behavior during the 16-18 November 2001 passage of the Leonids meteor stream // Adv. Space Res. 2004. V. 33, N 9. P. 1486-1490.

- DOI: 10.1016/j.asr.2003.05.002

- Brasseur G.P., Solomon S. Aeronomy of the Middle Atmosphere (Chemistry and Physics of the Stratosphere and Mesosphere). D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1984. 441 p.

- DOI: 10.1002/qj.49711146917

- Clemesha B.R., F. de Medeiros A., Gobbi D., et al. Multiple wavelength optical observations of a long-lived meteor trail // Geophys. Res. Lett. 2001. V. 28, iss. 14. P. 2779-2782.

- DOI: 10.1029/2000GL012605

- Kelley M.C., Gardner C., Drummond J., et al. First observations of long-lived meteor trains with resonance lidar and other optical instruments // Geophys. Res. Lett. 2000. V. 27, N. 13. P. 1811-1814.

- DOI: 10.1029/1999GL011175

- Silber E.A., Boslough M., Hocking W.K., Gritsevich M., Whitaker R.W. Physics of meteor generated shock waves in the Earth's atmosphere - a review // Adv. Space Res. 2018. Iss. 3. P. 489-532.

- DOI: 10.1016/j.asr.2018.05.010

- Zinn J., Drummond J. Formation of parallel meteor trail pairs as associated with their buoyant rise // Adv. Space Res. 2007. V. 39. P. 555-561.

- DOI: 10.1016/j.asr.2006.12.007

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/keo (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/color (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/spectr (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/sati2 (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/fpi (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- URL: http://dep1.iszf.irk.ru/CHIRP_ionogrames (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- Astapovich I.S. Meteornye yavleniya v atmosfere Zemli [Meteor phenomena in Earth's atmosphere]. Moscow, State Publishing House of Physical and Mathematical Literature. 1958. 650 p. (In Russian).

- Avakyan S.V., Evlashin LS, Kovalenok V.V., Lazarev A.I., Titov V.G. Nablyudeniya polyarnikh siyanii iz kosmosa [Aurora Observations from Space]. Leningrad, Gydrometeo-izdat, 1991. 300 p. (In Russian).

- Babadzhanov P.B. Meteory i ikh nablyudeniya [Meteors and their observation]. Moscow, Nauka Publ., 1987. 176 p. (In Russian).

- Banks P.M., Kockarts G. Aeronomy. Part B. 1973. Academic Press. New York and London, 1973. 355 p.

- Beletsky A.B., Gress O.G., Mikhalev A.V., Shalin A.Yu., Potapov A.S. Nightglow behavior during the 16-18 November 2001 passage of the Leonids meteor stream. Adv. Space Res. 2004, vol. 33, iss. 9, pp. 1486-1490. 10.1016/j.asr.2003. 05.002.

- DOI: 10.1016/j.asr.2003.05.002

- Brasseur G.P., Solomon S. Aeronomy of the Middle Atmosphere (Chemistry and Physics of the Stratosphere and Mesosphere). D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1984. 441 p.

- DOI: 10.1002/qj.49711146917

- Bronstein V.A. Fizika meteornykh yavlenii [Physics of meteor phenomena]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 416 p. (In Russian).

- Clemesha B.R., F. de Medeiros A., Gobbi D., Takahashi H., Batista P.P., Taylor M.J. Multiple wavelength optical observations of a long-lived meteor trail. Geophys. Res. Lett. 2001, vol. 28, no. 14, pp. 2779-2782.

- DOI: 10.1029/2000GL012605

- Gaigerov S.S. Issledovanie srednei atmosfery [The study of the middle atmosphere (meteorology of 20-120 km altitudes)]. Abstract J. All-Russian Institute of Scientific and Technical Information. Ser. Geomagnetism and High Layers of the Atmosphere. Moscow, 1986, vol. 8, 156 p. (In Russian).

- Grigoryan S.S., Ibodov F.S., Ibadov S.I. Physical mechanism of Chelyabinsk superbolide explosion. Solar System Res. 2013, vol. 47, no. 4, pp. 268-274.

- DOI: 10.1134/S0038094613040151

- Grigoryev G.I. Acoustic-gravity waves in the Earth's atmosphere (Review) // Izvestiya vuzov. Radiofizika [Radiophysics and Quantum Electronics]. 1999, vol. XLII, no. 1, pp. 3-24. (In Russian).

- Kashcheev B.L., Lebedinets V.N., Lagutin M.F. Meteornye yavleniya v atmosfere Zemli [Meteor phenomena in Earth's atmosphere]. Moscow, Nauka Publ., 1967. 260 p. (In Russian).

- Kelley M.C., Gardner C., Drummond J., Armstrong T., Liu A., Chu X., et al. First observations of long-lived meteor trains with resonance lidar and other optical instruments. Geophys. Res. Lett. 2000, vol. 27, no. 13, pp. 1811-1814.

- DOI: 10.1029/1999GL011175

- Landau, L.D, Lifshits, E.M. Gidrodinamika. Teoreticheskaya fizika [Hydrodynamics. Theoretical Physics]. The 3rd Edition, vol. VI. Moscow, Nauka Publ., 1986. 736 p. (In Russian).

- Mikhalev A.V. Midlatitude radiation of the Earth's upper atmosphere under heliogeophysical disturbances. Solnechno-zemnaya fizika. [Solar-Terrestrial Physics]. 2011, iss. 17, pp. 179-183. (In Russian).

- Mikhalev A.V., Beletsky A.B., Vasilyev R.V., Eselevich M.V., Ivanov K.I., Komarova E.S., Podlesny A.V., Podlesny S.V., Syrenova T.E. Long-lived meteor trails, formed by the explosions of large meteoroids. XVI Vserossiiskaya otkrytaya konferentsiya «Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa [The 16th All-Russian Open Conference "Modern Problems of Remote Sensing of Earth from Space. Moscow, IKI RAS, November 12-16, 2018. Abstracts. P. 476. (In Russian). http://smiswww.iki. rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=153

- Philip N.D, Oraevsky V.N., Blaunshteyn N.Sh., Ruzhin Y.Ya. Evolyutsiya iskusstvennykh plazmennykh neodno-rodnostei v ionosfere Zemli. The Evolution of Artificial Plasma Inhomogeneities in Earth's Ionosphere. Kishinev, Shtiintsa Publ., 1986, 246 p. (In Russian).

- Pinaev A.V., Kuzavov V.T., Kedrinsky V.K. The structure of shock waves in the near zone in the explosion of space charges in the air. Prikladnaya mekhanika i tekhnicheskaya fizika [Applied Mechanics and Technical Physics]. 2000, vol. 41, no. 5, pp. 81-90. (In Russian).

- Platov Yu.V., Kulikova G.N., Chernouss S.A. Classification of gas-dust structures in the upper atmosphere associated with exhausts of rocket-engine combustion products. Space Res. 2003, vol. 41, no. 2, pp. 153-158.

- Platov Yu.V., Chernouss S.A., Alpatov V.V. Features of optical phenomena associated with launches of solid-propellant ballistic missiles. Geomagnetizm i aeronomiya. [Geomagnetism and Aeronomy]. 2013, vol. 53, no. 2, pp. 198-203.

- DOI: 10.1134/S0016793213010155

- Sedov L.I. Metody podobiya i razmernosti v mekhanike. [Methods of similarity and dimension in mechanics]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 430 p. (In Russian).

- Silber E.A., Boslough M., Hocking W.K., Gritsevich M., Whitaker R.W. Physics of meteor generated shock waves in the Earth's atmosphere - A review. Adv. Space Res. 2018, iss. 3, рр. 489-532.

- DOI: 10.1016/j.asr.2018.05.010

- Smirnov V.A. Spektry kratkovremennykh atmosfernykh svetovykh yavlenii: Meteory. [Spectra of short-term atmospheric light phenomena: Meteors]. Moscow, Fizmatlit Publ., 1994, 208 p. (In Russian).

- Zeldovich Ya.B., Raiser Yu.P. Fizika udarnykh voln i vysokotemperaturnykh yavlenii [Physics of shock waves and high-temperature hydrodynamic phenomena]. 3rd Edition. Moscow, Fizmatlit Publ., 2008, 656 p. (In Russian).

- Zinn J., Drummond J. Formation of parallel meteor trail pairs as associated with their buoyant rise. Adv. Space Res. 2007, vol. 39, pp. 555-561.

- DOI: 10.1016/j.asr.2006.12.007

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/keo (accessed 20 May 2019).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/color (accessed 20 May 2019).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/spectr (accessed 20 May 2019).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/sati2 (accessed 20 May 2019).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/fpi (accessed 20 May 2019).

- URL: http://dep1.iszf.irk.ru/CHIRP_ionogrames (accessed 20 May 2019).